中国县域经济差异不断扩大的根源:经济不平等还是政治不平等?

王生发

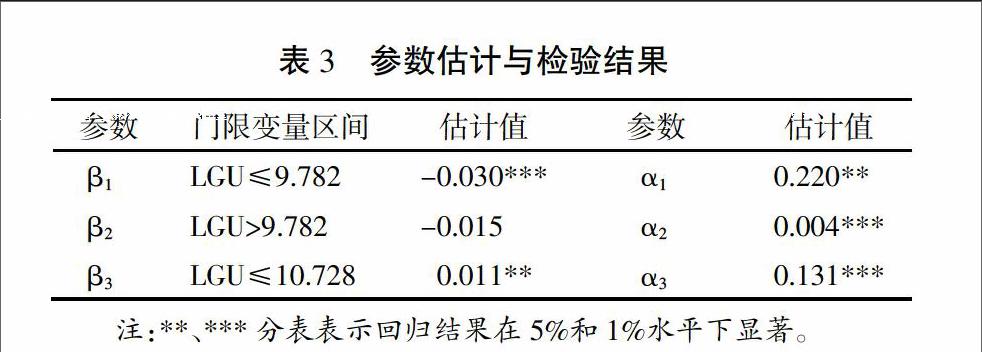

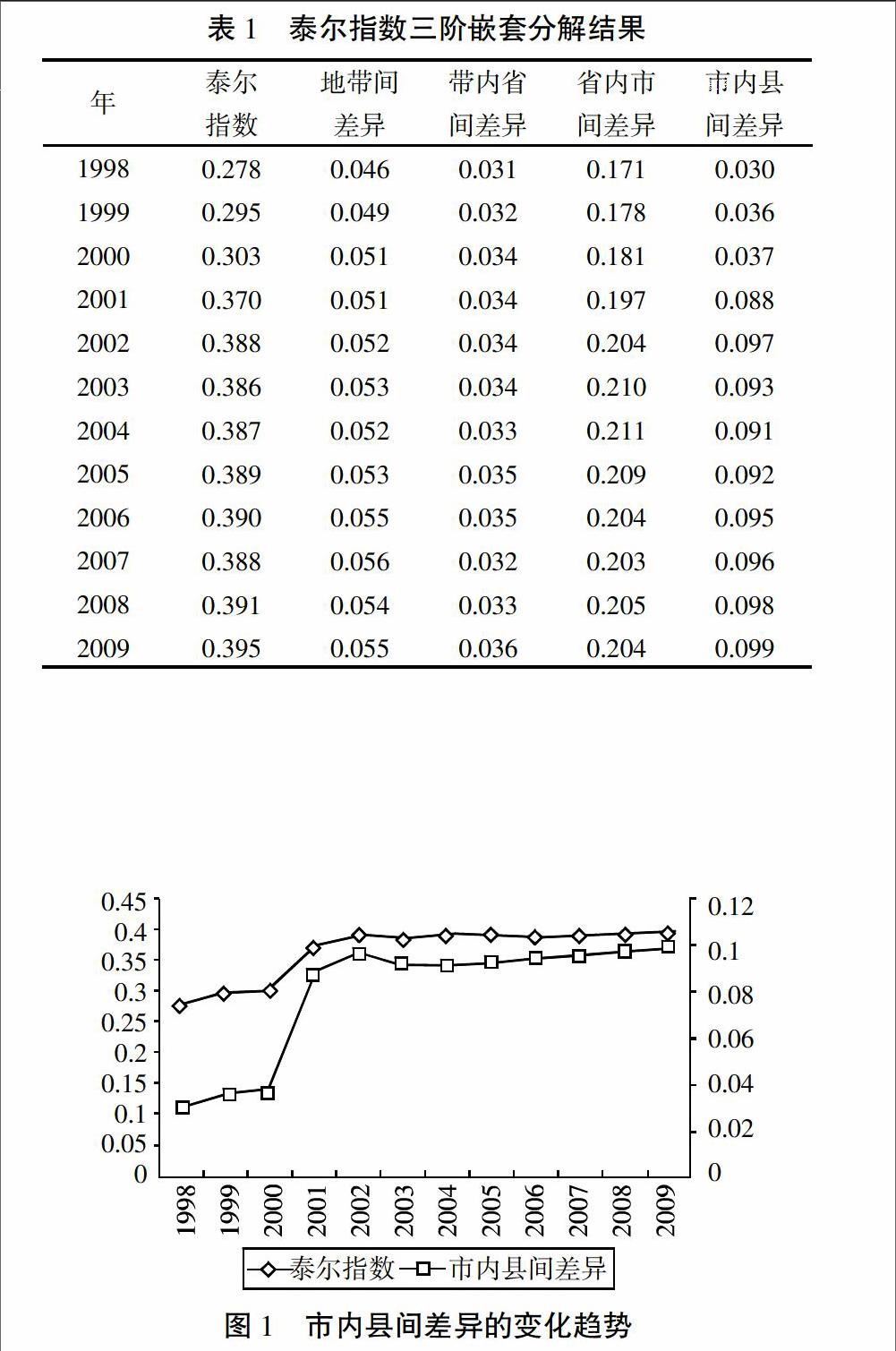

摘 要:市管县模式下,很容易发生县域经济体之间争夺经济发展资源的“排挤效应”,使得中国县域经济差异不断扩大。利用泰尔指数嵌套分解的结果显示,省直管县改革只能弱化但并不能消除这种“排挤效应”,究其原因,中国县域经济发展不断扩大的根源在于政治权的不平等而非经济权的不平等,经济管理权限仅仅是政治权力的一部分,获得了经济管理权的县城在“政治锦标赛”制度下依然要服从于市级政府发展规划。进一步对省直管县改革之后山东、安徽32个县的面板门限回归结果也证实,市县之间、县县之间的排挤效应依然存在。现有的省直管县改革并不彻底,惟有实现包括行政、人事在内的全面性的政治权下移才可能缩小县域经济差异。

关键词:排挤效应;泰尔指数三阶嵌套分解;面板门限回归;省直管县

中图分类号:D621;F812 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2016)05-0055-07

一、引言

我国行政层级较多,共有五级:中央—省(自治区、直辖市)—地级市—县(市区、县级市)—乡、镇(自治乡)。在五个层级中,历史地位最为尴尬的就是地级市,甚至在我国宪法中根本就没有“地级市”的概念,它是由过去的“地区行政公署”演化而来。实际上,在建国初期,我国实行市领导县(市管县)体制的仅有无锡、徐州、兰州三市。为保证在计划经济体制下大城市的蔬菜、副食品供应,1959年,全国人大常务委员会通过了《关于直辖市和较大的市可以领导县、自治县的决定》,以法律的形式肯定了市领导县体制,并指出实行市管县体制是“为了适应我国社会主义建设事业的迅速发展,特别是去年以来工农业生产的大跃进和农村人民公社化,密切城市和农村的结合,促进工农业的相互支援,便于劳动力的调配”。这一决定将市管县体制推向历史上第一个高潮,往后随着政治经济形势的变化虽然历经几次动荡,但在改革开放后的1982年,中共中央(1982)51号文件向全国下达了全面改革地区体制、实行市管县体制的指示,到90年代中期基本完成。这次市管县的推行主要初衷在于两点:一是通过“地(地区行政公署)市合并”或“撤地(地区行政公署)建市”的方式促进地方公共事务管理和地方民主政治的发展;二是通过市管县的方式将大中城市周围的农村地区统一划归城市领导,通过以城带乡,加快城乡一体化建设。

由于分税制改革并未规定省级以下政府的财政关系,市管县模式下,地级市往往倾向于收紧财权而下放事权,造成“饥饿财政”(孙学玉 等,2004[1]),同时偏向于市区经济的发展,通过“市卡县”“市压县”截留县的资源集中投放给市区(王庭槐 等,1995[2])。它们带来的后果就是县域经济发展的不平衡性,这种不平衡性首先是过程上的,其次是结果上的。张毅(2010)[3]、李建豹 等(2011)[4]、林寿富(2011)[5]等学者的研究均认为县域经济单位之间的经济水平差异呈现不断扩大的趋势。考虑到区县争利的严峻性,从21世纪初开始由点及面地在部分省份推行省直管县改革,这一改革将省-市-县的隔级传导模式变为省-县的直接传导模式,有利于保护市辖县在区县之争中的利益独立性。刘金东和靳连峰(2011)[6]、李兆友和陈亮(2012)[7]等研究者均认为,省直管县改革将成为县域经济差异冲高回落的分水岭。在本文看来,这一看法忽视了一个基本事实:中国县域经济发展不断扩大的根源在于政治权的不平等而非经济权的不平等,经济管理权限仅仅是政治权力的一部分。属地化管理模式下,市级政府仍然保留了行政、人事等政治权力,获得了独立的经济管理权的县城在“政治锦标赛”制度下依然要服从于市级政府的管理,市辖县在区县之争中仍然将不可避免地处于被动地位。从这一点来看,省直管县改革非常类似于1994年中国的“分税制”改革,财政分权的同时却保留了政治集权,地方政府的发展依然要服从于中央政府的宏观调控大局。换言之,省直管县改革是一个并不彻底的分权改革。

针对省直管县改革对试点县的实效检验也得到了一些耐人寻味的结果。如刘佳 等(2011)基于六省2004—2009年的面板数据采用倍差法的分析结果显示,省直管县改革对县级政府财政自给能力的提升效应虽然存在,但呈现出边际效益递减的趋势,同时,省直管县改革对不同县级单位的影响存在异质性特征,相比之下,县级市、富裕县和规模较大的县的政策效应更为明显[8]。利用同样方法,郑新业 等(2011)对河南省县级单位面板数据的结果发现,直管县在实施省直管县改革前后的经济增长趋势并没有发生显著变化,这意味着,省直管县显著促进经济增长的观点没有获得实证支持[9]。贾俊雪 等(2013)利用1997—2005年中国县级单位面板数据的实证分析结果表明,省直管县财政体制改革有助于增强县级财政自给能力、实现县级财政解困,但却显著抑制了县域经济增长[10]。

以上研究虽然对省直管县改革的政策效应提出了质疑,但却没有找到解释这种谜题的关键。一方面,他们的研究过多偏重于财政自给率的过程公平,忽视了经济增长的结果公平;另一方面,他们的研究没有针对改革前后县域经济差异的变化以及区县之间互动效应的变化进行实证分析。基于此,本文在三个方面做了创新:一是构建数理模型,指出县域经济体尤其是区县之间资源非对等竞争的排挤效应发生的内在动因在省直管县改革前后并没有发生根本性变化;二是对全国县级单位地区生产总值以人口为权重进行三阶嵌套分解,衡量了县域经济差异水平在省直管县前后是否发生显著变化;三是利用面板门限回归论证了省直管县改革后区县之间以及县县之间的排挤效应仍然存在。

本文的结构安排如下:第二部分建立模型讨论并定义市管县体制下县域经济发展的排挤效应,并讨论了省直管县改革之后排挤效应的变化;第三部分运用泰尔指数三阶嵌套分解衡量省直管县改革前后我国县域经济差异水平是否显著缩小;第四部分运用面板门限分析省直管县改革之后市辖县发展的外部因素和内部因素的有效性,论证了市县、县县之间仍然存在排挤效应;最后得出本文结论,认为政治权力下放的有限性是省直管县改革中期失效的根本原因。

二、县域经济发展的排挤效应

(一)排挤效应的定义

在市管县体制下,人权、事权、财权全部掌握在地级市手中,市领导县①,但市区和县毕竟代表着各自的区域利益。相比于市区,县被赋予的战略地位会略低一筹,同样是地级市的附属行政单位,当两者在发展中存在争抢资源和空间的问题时,市里会选择性站在市区一边,在财税分成、基建投资、项目上马等方面优先考虑市区。也就是说,地级市主导一种非均衡、不对等的发展竞争模式,保证市区的发展要优越于县,为了做到这一点,市级政府不惜“市压县、市刮县、市吃县”,并通过财政截留等手段强行解决,县只能被动服从。我们把这种县域经济发展的现象称之为“排挤效应”,排挤效应不仅出现在市区和县之间,也出现在县与县之间,作为“庶出”身份的县在无法通过合理渠道与市争利的情况下,会考虑积极向市靠拢,力争在市发展的战略中占据有利座次,此情此景与省份和中央之间的“跑部钱进”颇为类似。这一点在临近市区的县比较常见,它们往往通过对接市区发展谋求一杯羹。

我们假设各个县域经济单位均依赖于两种资源发展本地经济:自有的内部资源和来自地级市的外部资源,内部资源包括自身自然资源、支柱产业等,外部资源则可以是财政拨款、基建投资等。为了模型简化,考虑有1个市区,n个县,市区和县的生产函数分别为f(x0,R0)和G(yi,Ri),i=1,2,…,n。其中x0和yi为各县域经济单位的内部资源使用数量,而R0和Ri则是各县域经济单位获得的外部资源配额,并且满足f′R 0>0,g′R i>0,f ″R 0<0,g″R i<0。

对于地级市来说,其最终目的是获得全部县域经济单位产出总量的最大化,即

Max f(x0,R0)+■λig(yi,Ri)(1)

s.t R0+∑Ri=■(外部资源约束)(2)

x0?燮■0,yi?燮■i,i=1,2,…,n(内部资源约束)(3)

其中,λi<1为地级市赋予县的经济发展权重,代表其对该县的重视程度,市区的经济发展权重默认为单位1。

最大化产出总量,将得到一阶条件如下:

g′R i(yi,R i)=■(4)

g′R i(yi,Ri)/g′R i(yi,Rj)=λj/λi(5)

由(4)式,当达到均衡时,有g′R i>f′R 0成立,考虑到产出函数的凹性,这表明地级市在相同边际产出的情形下更倾向于将资源分配给市区,只有当外部资源追加到市区边际产出小到一定程度——仅占县边际产出比例为λi的时候,才会开始将资源分配给县,这表明了县和市区之间的排挤效应,在这个排挤效应中,县占弱势。

由(5)式,由于g(yi,Ri)是关于Ri的凹函数,可知当λi越大,Ri也就越大,这意味着县获得的经济发展权重越大,其最终所获得的外部资源分配也就越多,于是各个县争相向市级政府寻租、跑项目、换支持的现象也就不难理解了。这表明了县与县之间也存在一定程度的排挤效应,在这个排挤效应中,能获得较大经济发展权重的县占据先发优势。当然,根据刘金东和靳连峰(2011)的研究,县域经济差异的最主要因素仍然在于区县之间。

(二)边角解的讨论

由(3)式可知市区获取外部资源也是有一定限度的,当内部资源使用达到本地的极限时,将遭遇边角解问题。此时,x0=■0,(4)式不再成立,而(5)式仍然成立,市区发展达到饱和状态,外部资源分配的主战场外移,县与县之间的排挤效应成为主要内容。边角解的讨论暗合了“核心-外围”理论的基本观点,Friedmann(1966,1972)在两部著作中正式确立了“核心-外围”理论,并针对核心地区对外围地区的扩散作用做了详细的描述[11-12]。他认为,核心地区在达到一定程度时会带动外围地区发展,外围地区内部的不均衡发展会促使新的核心地区产生,从而降低原有核心地区的等级,这也与我国社会主义新农村建设中协调城乡发展、“以城带乡”的政策内容相一致。关键问题是,市区经济发展会在多大程度上出现边角解?事实上,很难!人口压力和土地容量对一般地级市来说还没有成为主要问题,只有较为发达的地级市或者副省级城市才出现了逐步的城市外移,最终“撤县划区”。大多数城市都处于未饱和甚至是饥渴状态,边角解问题难以出现,这也就注定了我国“以城市经济带动全局发展”政策方针在很长时间内是不可能全面实现的。

(三)省直管县改革带来的变化

周黎安(2008)在《转型中的地方政府:官员激励与治理》一书中详细描述了中国由下及上、逐级晋升的金字塔形状的官员选拔机制,形象地称之为“政治锦标赛”,这种“政治锦标赛”能够长久延续的先决条件之一就是上一级政府集中掌握着下一级政府的人事权力[13]。正如前文所言,经济管理权限仅仅是政治权力的一部分,在属地化管理模式下,市级政府仍然保留了行政、人事等政治权力,市辖县的行政长官要获得晋升,市级政府是他们绕不过去的一关,这种隐性权力在区县竞争中能够立刻转化为资源配置权。由此可以断言,以财权下放为主要特征的省直管县改革仅仅是治标不治本地赋予直管县一定的经济权,最为关键的政治权力仍然保留在市级政府手中,两者相较,经济权近乎虚设。获得了独立的经济管理权的县城在“政治锦标赛”制度下依然要服从于市级政府的管理,市辖县在区县之争中仍然将不可避免地处于被动地位。联系上文来看,由于对市级政府行政长官的考核标准并没有随着省直管县改革发生变化,所以其最终目的仍将是获得全部县域经济单位产出总量的最大化,即(1)式不变。由于直管县财政拨款直接由省政府负责,这意味着部分市级政府掌握的外部资源(财政拨款资源)内化成为各个直管县内部资源,但市级政府凭借权力掌握的基建投资、发展规划等相关外部资源仍然不变,这意味着(2)、(3)式的内外资源约束条件形式上也没有变化。因此,我们上文中关于排挤效应的推导依然成立,排挤效应仍会存在,只是由于直管县内部资源增加,最终的排挤效应弱化而已。