标签之下的博特罗:一个人的拉丁美洲

孟 尧

标签之下的博特罗:一个人的拉丁美洲

孟 尧

上海中华艺术宫广场上的博特罗雕塑

费尔南多·博特罗(Fernando Botero),是中国艺术界并不陌生的名字。有关他作品的各类报道,自上世纪90年代起就散见于国内的专业媒体。但作为一个并不算前卫的艺术家,博特罗在中国当代艺术圈的反响不大。大家对博特罗的印象,多半定格在一个画“胖子”的哥伦比亚画家,对他艺术生涯的具体情况也所知不多。

2016年,“博特罗在中国”的回顾展分别在北京中国国家博物馆、上海中华艺术宫举办,让我们得以近距离、全方位观察博特罗的艺术。从规模看,正在进行的上海站展览比已经结束的北京展览大些,展览作品由96件升至137件,并在绘画的基础上增添了9件大型雕塑。此次“博特罗在中国”的所有参展作品全部选自博特罗的个人收藏,创作年代由上世纪70年代跨越至今,涵盖了他艺术生涯的主要代表作品,是一次名副其实的回顾展。

84岁的博特罗被称为“哥伦比亚最伟大、最著名的艺术家”,也是目前拉丁美洲在全球知名度最高、影响力最大的在世艺术家。自上世纪80年代始,博特罗的展览足迹几乎遍及欧亚,仅从近10年的情况看,他已经在希腊、奥地利、墨西哥、美国、加拿大、土耳其、韩国、中国、日本等国的10余个城市都举办过展览,其在全球举办过展览的城市总数也已达20余座。

博特罗的绘画和雕塑,有着共同的强烈的博特罗特征:圆鼓鼓、胖乎乎的造型。这种被称为“博特罗风格”(Boterismo)的艺术特色,往往令人过目难忘,被视为识别其艺术的个性标签。但他笔下体态丰硕的人物,因为风格过于鲜明,也往往给人一种误导,以为博特罗对胖子情有独钟,是一位以“肥胖”为艺术趣味的讽刺画家。更有人将博特罗的艺术误解为一种卡通风的波普风格。这些停留在视觉风格表象的看法,不仅跑偏了对博特罗艺术的定位、低估了博特罗的艺术深度,也割裂了理解博特罗艺术的艺术史语境。

“我画的不是胖子,而是想通过现实题材来表达一种体积带来的美感和可塑性,艺术是变形和夸大的,跟胖子没有关系,不只是人,我画的动物、水果、乐器也都是胀鼓鼓的。”

对于自己的艺术追求,博特罗其实说得很明白。然而,这段被中国媒体不断引用的话语,却多半是以“我画的不是胖子”这样一种“标题党”的方式被拿去吸引眼球而已,至于为什么博特罗做出如此选择,看起来并没有太多人关心。

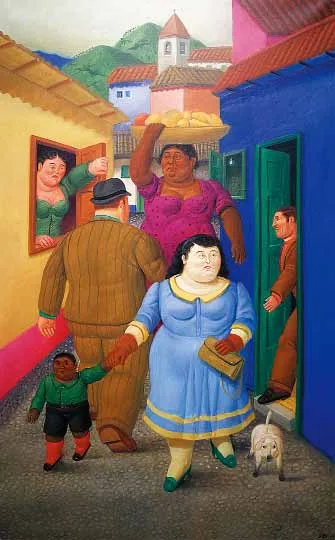

上·《街》 博特罗 布面油画 128cm×205cm 2000年

下·《沉睡的红衣主教》 博特罗 布面油画 202cm×151cm 2004年

在我看来,博特罗的艺术中最核心和关键的问题,是他如何在拉丁美洲的艺术主题上消化了欧洲文艺复兴艺术以降的造型传统,并借由自己的艺术实践将这一传统的外延向前推进。

如果将目光拉回到展览现场,不同媒介、主题的137件作品可能是最佳的寻求解答的场所。上海中华艺术宫对博特罗艺术的呈现是这样的:展厅内共分为7个板块,分别是拉美生活、马戏系列、斗牛系列、静物系列、经典再现、宗教系列以及素描系列,展厅外的广场上则是大型雕塑系列。这8个板块几乎涵盖了博特罗艺术的所有区间。虽然艺术家在2006年创作的产生过重大影响的“阿布格里(Abu Ghraib)美军虐俘”系列作品没有在场,但本质上并不影响我们对博特罗艺术的整体理解。

展览呈现的8个板块,涉及了博特罗艺术内容的方方面面。哪怕仅仅绕场一周,浮光掠影地匆匆看过,作品整体的庞大体量特征仍旧会让你印象深刻。如果再仔细端详一番,博特罗对体积和空间的专注、对色调和构图关系的控制则会让你穿过画作和雕塑表面洋溢的拉美风情,思考他独特视觉造型的来源。

这一切,还需回到博特罗艺术生涯的开端说起。

“1932年我出生于哥伦比亚的小山城,童年和少年的记忆是我绘画的世界,我对变形感到兴趣,我把艺术看成自然的转换形式。”正如博特罗所言,童年和少年记忆,是其绘画想象的“第一口奶”。他出生的这个小山城,隶属于哥伦比亚第二大城市麦德林,麦德林地理位置接近赤道,但因海拔高于1500米,气候并不算炎热,常年温度在15℃-30℃,因此有“春城”(La Ciudad de la Eterna Primavera)之称。这里美丽的山城风貌,在博特罗脑海里留下了难以磨灭的印记,在“拉美生活”板块,像《街》《男人和女人》《野餐》作品中的景色,就都源于他对家乡过往风光的回忆。

博特罗年少成名,1951年19岁的时候,就在首都波哥大(Bogota)的画廊举办了个展。次年,他又赢得了国家艺术家沙龙(Salon Nacional de Artistas)的第二名,获得奖金资助去西班牙马德里和意大利佛罗伦萨游学。这对博特罗来说,是人生关键的一步。在西班牙和意大利,博特罗大量观看、临摹了欧洲大师的画作。他尤其喜欢文艺复兴前期意大利艺术家乌切洛(Paolo Uccello))、弗朗切斯卡(Piero Della Francesca),意大利文艺复兴盛期画家提香(Tiziano Vecellio)以及巴洛克画家鲁本斯(Peter Paul Rubens),西班牙画家委拉斯贵支(D i e g o Velazquez)、戈雅((Francisco Goya)的作品。在之后的很长一段时间,博特罗都痴迷于学习欧洲艺术传统的过程中,欧洲艺术大师作品中对体积、空间、色彩和绘画和谐的关注,是其绘画灵感不变的来源。对于博特罗来说,他的自我风格的确认,也是建立在这种延续自欧洲视觉传统的审美趣味之上的。正如他自己所说:“对于一个艺术家来说,如果没有看到过大师的作品,他很难去表现他自己的艺术。”

20世纪50年代,博特罗在墨西哥生活工作了一段时间,在这里,他在创作一幅有曼陀林琴的静物作品的时候,偶然把曼陀林琴的音孔画得很小,却发现这让曼陀林琴显得大了很多。这对博特罗来说,是一个激动人心的转折点,这种通过夸张改变物体比例的绘画方式,让他确定了自己绘画风格的发展方向。从展览上所有作品中,都能看到博特罗这种成熟的艺术风格。我们不妨随便举几个例子,《总统家庭》(2003年)中总统夫妇脸盘上,挤在面部中间的五官以及不合比例的短小手臂,显出二人身躯的体量;《英国大使》(1987年)画中,大使宽厚的身躯和大使手中小小的英国国旗、胸口的小礼花的反差;《梵蒂冈浴室》(2006年)中红衣主教与助手的身段差异;还有像雕塑《坐着的女人》(2000年)中裸女肥硕的身躯和小胸脯的对比。这些作品都是非常明晰地显现了这种微妙的比例夸张所造成的视觉变化,给人一种异样的视觉冲击。

毫无疑问,在刚才提到的这些作品中,“小”都明确地强化了“大”,彰显了人、物体量的规模化,从而进一步突出了物像的厚重感和空间存在感。这种对体量、空间的强调是博特罗所有作品主题之上的共同表征。而且,在拉美艺术的传统中,是很难找到这种空间意识的来源的。如果我们把目光放回到博特罗的欧洲艺术前辈那里,一切则会显得顺理成章。

文艺复兴时期,借由透视法的发明和推广,欧洲绘画进入了一个新的视觉表达阶段,由焦点透视引发的观察方式和绘画技巧的变革,经过几代艺术家的探索,将欧洲具象绘画推到了一个后人难以企及的再现写实顶峰。在这条脉络清晰的传统里,乔托(Giotto di Bondone)、布鲁内莱斯基(BrunelleschiFillippo)、乌切洛、弗朗切斯卡属于第一批推进者,他们试图再现视觉真实的尝试也影响了大批后来者,无论是以素描见长的丢勒(Albrecht Dürer)、米开朗基罗(Michelangelo di Lodovico Buonarroti)、普桑(Nicolas Poussin)、安格尔(Jean Auguste Dominique Ingres)等艺术家,还是对色彩表现进行开拓的贝利尼(Giovanni Bellini)、提香、鲁本斯、德拉克洛瓦(Eugène Delacroix),实质上都并没有脱离这条视觉再现的艺术主线,即通过体积、空间的建构来获得视觉逼真。这也是欧洲古典绘画延续了500年的基本语言传统。在这一传统中,体积和空间的基本语汇之上,则是对严谨的构图、稳定的结构的经营和推敲,这些来自欧洲艺术传统的趣味和准则,在博特罗的艺术里有非常明确的回响。它们深植在博特罗的艺术基因里,并建构了博特罗艺术发展的视觉根基。

在博特罗的作品里,对体积和空间的表达是服从于构图与内部结构的需要的。无论是人物还是风景抑或静物画,博特罗的作品都有着稳定的内在结构,在画面里很少出现多余的视觉元素,画面亦遵循着严谨的视觉秩序。以《杂耍与柔术演员》(2008年)为例,画中的两位马戏演员,左右相对而立,柔术演员倒立的动态与杂耍演员在单车上略微后仰的姿势共同形成了一种环状循环韵律,两位演员头饰的方向指引和杂技演员抛在空中的球以及柔术演员向右弯曲的双腿,则在画面的对角线方向强调了表演的动感。同时,舞台帷幕和左侧地毯的线条暗示了舞台的深度,人物之后地毯的边缘与墙角红底星纹的弧线以及舞台天顶的边缘则进一步明确了演员与舞台的空间关系。可以说,画面的所有细节都在艺术家精准的调控之中。正是这种视觉构成丰富、有序的内在结构里,丰满的体积才得以凸显了活力。这种和谐、优雅的趣味显然是来自于严苛的古典绘画训练。换句话说,如果艺术家没有这种描绘与调动画面视觉元素的能力,仅靠丰满肥硕的胖子这一特征去表达,那么就很容易流于空泛和样式主义。

如果观众对西方绘画传统中的视觉形象足够了解,博特罗艺术与其之间的养分关系,还可以找出很多。就拿在中华艺术宫广场上的雕塑《坐着的女人》(2000年)为例,这一裸女的身体姿态,在文艺复兴至18世纪的绘画和雕塑里极为常见,裸体的头、颈、躯干分别有节奏地朝向不同的方向,这是一种典型的欧洲艺术模板。不仅是女性裸体,在文艺复兴以降的欧洲艺术中,很多男性裸体也常常被画成或雕刻成类似的姿态。它的造型来源应当是1506年在罗马出土的大理石群雕《拉奥孔》,这座被米开朗基罗称为“不可思议”的雕塑,因其“匀称与变化、静止与动态、对比与层次的典范”而广为流传,尤其对16世纪的视觉艺术影响较大。在米开朗基罗、提香的作品里,就经常可看到以它为母本的各种变奏。博特罗的这座雕塑,是又一件类似的作品,他赋予这座丰满的女性裸体以一种可爱的优雅,在标志的博特罗风格里注入了经典的特质。

《晚上8:15的屠杀》 博特罗 布面油画 209cm×146cm 2004年

左·《我的麦德林卧室》 (凡·高作品再创作) 博特罗 布面油画 98cm×143cm 2011年

右·《杂耍与柔术演员》 博特罗 布面油画 54cm×70cm 2008年

以上所述,更多是着眼于博特罗艺术和西方传统的关系,但若博特罗仅是一位亦步亦趋的保守的古典主义者,那么即便他把自己的“肥胖”风格套上再多的古典趣味,也没有多少价值可言,无非就是变成一种新瓶装旧酒的庸俗行径罢了。

“对我来说重要的是,每一个看我的作品的人,应该认出它是博特罗的。”在博特罗这句看似意思明确、轻描淡写的自白背后,也许我们应当继续发问:仅仅通过一种标签化的方式认出作品是博特罗的,比如他那标志性的“圆鼓鼓、胖乎乎”的博特罗风格,有何意义?对艺术市场而言,也许一个被符号化的艺术家以及标签化的艺术品,可以塑造品牌竞争力,可以拉高市场的期许,可以带来资本的红利。但在人类文化的过滤网里,一个仅仅是标签意义的艺术家,终将会被扔进历史的垃圾篓。博特罗自然并非如此。

在上文的阐释之上,要进一步理解博特罗和他的艺术,需要我们再一次回到展览的现场,让好奇心和求知欲指引我们回到作品,回到观看。展览上8个板块的全部作品,不同主题背后的指向其实都十分明确:拉丁美洲和哥伦比亚。但这究竟是何种意义的哥伦比亚,又是何种层面的拉丁美洲呢?

在博特罗的艺术中,实际上仅存在两种层面的拉丁美洲。一种是视觉元素层面的,拉丁美洲的热带水果、乐器、人物、动物、风景、建筑……全都是实现博特罗艺术理念和信仰的工具,拉丁美洲以一种鲜明个人风格被整理和重构,是达至其审美理想的手段。另一种拉丁美洲则是完全源自博特罗日常经验层面的,无论斗牛、马戏还是宗教……都因为艺术家独特的个人经历被饱含深情地描绘。然而,无论哪一种拉丁美洲,都只能是博特罗个人的拉丁美洲。“画家经常画那些最为人熟知的东西,然而那些事物根植于我们孩提或是青春期的零星回忆中。”博特罗如是说。也正是在个体经验的层面,经由艺术技巧和想象力,艺术家在不同主题之间完成了自我视觉风格和个人经验的合并与转换,打通了他血液里的拉美传统和经验里的欧美传统。我们也借由博特罗的艺术看见了他眼中独一无二的拉美文化和生活,也正是在这个意义上,我们才能于被简单、粗暴地标签化的“胖子”之上,认清“博特罗风格”背后的美学和文化逻辑,理解他那“对美如饥似渴”的艺术的真正价值。

注:

展览名称:博特罗在中国

展览地点:上海中华艺术宫

展览时间:2016年1月22日-5月8日