道德型领导对员工主观幸福感的影响:同事支持和同事信任以及亲社会动机的作用

· 薛晓州 赵畅

道德型领导对员工主观幸福感的影响:同事支持和同事信任以及亲社会动机的作用

· 薛晓州 赵畅

近年来社会各界关于幸福感的报道越来越多,员工的幸福感也受到越来越多的关注,然而基于组织行为学提出的旨在提升员工道德意识的领导方式——道德型领导——如何影响员工幸福感的研究还为数不多。基于社会信息加工理论,本文引入同事支持和同事信任作为中介变量,以及亲社会动机作为调节变量,试图考察道德型领导对员工主观幸福感的作用机制。基于对197名企业员工的数据分析,结果发现:(1)道德型领导对员工主观幸福感有显著正向影响;(2)道德型领导可以促进同事支持和同事信任进而提高员工主观幸福感;(3)亲社会动机在道德型领导和同事支持、同事信任之间有负向调节作用。

道德型领导 同事支持 同事信任 亲社会动机 主观幸福感

一、引言

古希腊哲学家伊壁鸠鲁说过:“快乐是幸福生活的开始和目的。因为我们认为幸福生活是我们天生最高的善,我们的一切取舍都从快乐出发,我们的最终目的乃是得到快乐。”前几年,央视一个关于“你幸福吗?”的随机调查引起了很多人的关注,一直到最近几年,每年的中国城市幸福排行榜都会引起人们的热议。幸福指数、幸福感等等这些数字已经不仅仅是衡量一个国家居民生活质量的指标,它们也被企业借鉴来测度员工的工作和精神状态。这样的社会现象目前也引起了学术界的关注和探讨。本文中研究的主观幸福感(Subjective Well-Being)是指个体主观上对自己已有生活状态正是自己想要的生活状态的一种肯定的态度和感受(Pavot & Diener,1993)。这是一种积极的情感和认知,能够激发员工工作的热情,提高其对组织的忠诚度和归属感,进而有利于组织绩效的提高。既然员工的幸福感对组织的健康发展如此重要,如何才能提高员工的幸福感呢?在组织中,领导者作为组织任务的发布者和员工绩效的考核者,其行为会对下属的情绪经历和情感状态产生较大影响,因此领导的领导风格和领导行为必然会影响到员工的幸福感(Chen,2013;Conna,2014;Fariborz & Mohammad,2015;Kelloway et al.,2012)。道德型领导作为一种强调领导与员工互动过程的领导类型,其对下属的影响最近受到学术界的广泛关注。

目前关于道德型领导与员工主观幸福感之间作用关系的研究仍旧处于较空白的状态,学界仅有几篇研究考察了下属对管理者的信任和下属的工作满意度的中介作用(Aamir et al.,2015;Avey et al.,2012;Conna,2014;Li et al.,2014),并未从员工之间的关系等方面进行深入分析。实际上,道德型领导不仅会通过影响下属对领导者或自身的认知而对下属主观幸福感产生影响,下属对同事关系的认知也是重要的影响机制。本文意在弥补该项空白,从同事关系的角度出发对道德型领导和员工主观幸福感的中介机制进行探究。具体地,我们关注同事支持和同事信任在道德型领导和主观幸福感间的中介作用。

当道德型领导通过同事信任和同事支持的中介作用对员工的主观幸福感产生影响时,是否存在相应的调节变量会调节“道德型领导——同事支持”和“道德型领导——同事信任”这两条作用路径呢?事实上,员工个体之间的差别(如亲社会动机)会影响道德型领导的作用效果。然而,据我们所知,迄今为止还没有研究关注于个体间变量(亲社会动机)是否会调节道德型领导与下属对同事关系的认知反应间的关系。因此本研究拟将亲社会动机作为调节变量,考察下属对同事关系的认知反应受到道德型领导的影响程度,以厘清在何种情况下,道德型领导更能通过促进员工的相互支持和相互信任。

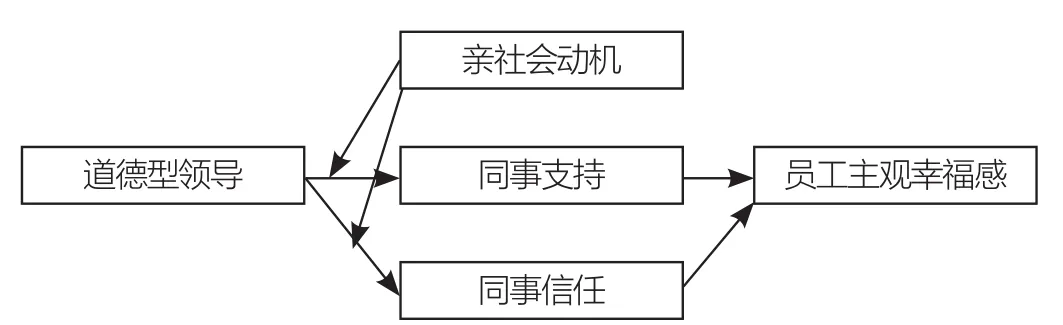

综上所述,本文建立如下模型,探究同事间的相互支持和相互信任在道德型领导与员工主观幸福感之间的中介作用,并关注亲社会动机在其中的调节作用,以考察道德型领导通过何种机制对员工主观幸福感产生何种影响。本文的理论研究模型如图1所示。

图1 研究模型

二、理论与假设

(一)道德型领导、员工的主观幸福感、同事间的支持和信任

道德型领导是这样一种领导模式:领导者在个人行为及人际关系中表现出规范性的、适当的行为,并通过双向沟通、巩固和决策等方式,在其追随者中促进这种行为(王震等,2012)。道德型领导的主要特色是对道德和伦理的强调,因此这样的领导会在组织中鼓励员工之间互助和信任等美德的养成,并且支持相应的行为。除此之外,这一类领导者关心员工,会在物质和精神方面给予员工尽可能多的帮助,在他们的带领下,员工也会互助互爱,相互支持,彼此之间更加信任,在这一和谐的组织与员工关系中,员工的满意度得到提高,进一步会使得员工的主观幸福感得到提高(Conna,2014)。主观幸福感是一种积极情感占据情感体验主导地位从而使个体能够从整体上对生活感到满意的心理状态。来自领导和情境中的积极因素都会触发员工的积极情感,员工会对目前的工作状态感到满意,进而提升主观幸福感。基于社会信息加工理论,员工在组织中会利用来自多方面的信息去解释看到或者经历的事情,并依据解释的结论做出相应的反应(Salancik & Pfeffer,1978)。根据这一理论,领导者的特质、行为、态度等都会成为员工从组织中获取的信息,员工会以此为线索,对其进行加工、处理。当组织中的管理者是一名道德型领导者时,他会给予组织成员更多的支持和帮助(Brown et al.,2005),这些来自组织和领导的信息会促使员工相互信任、相互支持,进而组织中就会有一种积极、良好的氛围,在这样的组织中,员工会感受到来自周围的支持与善意,会对目前的工作状态和工作环境感觉到满足,觉得这就是内心的一种理想状态,进而主观幸福感得到提高。因此,作为一种新型的领导方式,道德型领导可以通过改善员工对同事关系的认知来提高员工的主观幸福感,比如说促进员工感知到的同事支持和同事信任。

同事间的相互信任是同事认为彼此的言辞、承诺、行为等是可靠的、值得信赖的一种内心期望(Nyhan & Marlowe,1997)。现有研究在道德型领导通过信任这样的中介因素影响员工幸福感的研究路线中,信任主要是下属对于领导者的信任,以此为中介,下属在执行任务时会提高其工作投入并减少情绪倦怠(Aamir et al.,2015)。同事间的相互信任来源于同事之间可信度的感知和知觉(孙健敏等,2015)。根据社会信息加工机制可知,领导的情感、认知、态度和行为会成为工作情境中的重要信息,下属会根据这些信息做出反应。道德型领导者的领导行为会对组织氛围产生正面的影响(Kottke & Pelletier,2013),因此在道德型领导的带领下,领导信任下属,下属也信任领导(Chughtai,2015),组织就会形成一种信任的氛围,而这些来自环境中的信息经过员工的加工和解释,下属据此会做出更乐于去相信同事的行为。当员工所处的组织是一个充满信任感的组织时,员工就会因为自己的组织、同事和领导而感知到一种幸福感。

与同事间的信任有所区别,同事间的相互支持是指在他人需要时,同事能够采取具体的行动以帮助他人,例如可以通过分享经验与知识帮助同事度过难关(Scott & Bruce,1994),获得来自其他成员的帮助与支持(Setton & Mossholder,2002)。从道德型领导的定义可以看出,这一类型的领导者注重与下属的交流与沟通,在此过程中也会让他们感受到来自领导的信任和支持,这些来自领导和组织的资源是其幸福感的一个主要来源,已有研究证明组织支持资源会影响员工幸福感(陈春花等,2014)。除此之外,道德型领导风格会促进组织和谐关系的形成,激发员工的帮助行为(王永跃等,2014),另外现有研究表明道德型领导还会促进员工之间的分享行为(杨齐,2014;Ma et al.,2013),依据社会信息加工机制,这些下属的切身体会都会成为一种重要的外部信息促使他们给予组织中的同伴以支持,一方面为自己的同伴创造一个积极的工作环境,使得员工保持正面的情绪状态(Chooi,2012);另一方面也会缓解同事的负面情绪(Duffy et al.,2002)。上述的同事支持和同事信任都会使得员工知觉到自己身处于适合自己的环境,并从中获得愉快感觉(赵磊等,2011),感知到一种满足,即主观幸福感。据此,我们提出:

H1a:同事间的相互支持在道德型领导与员工的主观幸福感之间有中介作用。

H1b:同事间的相互信任在道德型领导与员工的主观幸福感之间有中介作用。

(二)亲社会动机的调节作用

亲社会动机是一种能够为他人着想,并愿意为此进行投入的意愿(Grant,2008),体现了个体帮助他人的倾向,具有社会互动性,增强了领导与员工之间的互惠效应(Grant & Mayer,2009)。在亲社会动机的驱使下,员工会进行亲社会行为,主要包括合作、分享、助人、支持等行为。亲社会动机目前已经证明其可以调节互动公平在道德型领导与帮助行为之间关系的中介作用(王永跃等,2014),其不仅会促进员工的帮助行为(Arzu et al.,2014),而且在员工志愿行为中获得的快乐可以促进其亲社会动机(María et al.,2013)。基于此,我们可以认为亲社会动机会影响到道德型领导的作用效果。亲社会动机作为员工的一种心理特征,已经成为员工日常行事的主要出发点,这样的员工有一种根植于自己内心深处的行为准则,因此其行为和态度会较少地受到来自领导、同事等的影响(王永跃等,2014)。基于上述分析,在道德型领导通过同事间的相互支持和信任影响员工主观幸福感的过程中,当员工的亲社会动机较高时,其自身就更倾向于换位思考、帮助他人,更易于明白他人的“好意”,更加信任和支持自己的伙伴,并不会因为领导风格的变化而改变与同事之间的相处方式和行为模式,而员工亲社会动机较低时,其考虑问题更可能是以自身为主,换句话说可能会比较自私,这样的人较容易因为外界的变化改变自己的行为处事方式,因此我们认为亲社会动机可以作为研究模型中的调节变量。

H2a:员工的亲社会动机对道德型领导和同事支持之间的关系有负向调节作用。对亲社会动机低的员工来说,道德型领导对同事支持的正向影响较强。

H2b:员工的亲社会动机对道德型领导和同事信任之间的关系有负向调节作用。对亲社会动机低的员工来说,道德型领导对同事信任的正向影响较强。

三、研究方法

(一)研究样本

本研究采用混合样本,编制电子问卷,采用直接发送问卷链接的方式发送电子问卷200份,另外也发放回收了19份纸质问卷。之后通过电子问卷的操作后台,剔除填写问卷时间低于100秒的问卷,纸质问卷中有一份问卷内容自相矛盾进行剔除,因此共收集到了219名员工的数据,其中有效问卷为197份,有效率为89.95%,其中男性57人,占28.9%,女性140人,占71.1%;高中及以下学历36人,占18.3%,大学专科学历34人,占17.3%,大学本科学历115人,占58.4%,研究生及以上学历12人,占6.1%;平均年龄为30.88岁,在当前企业任期平均时长为2.37年。

(二)变量测量

本研究中,主要变量的测量都采用利克特5点计分法,要求被调查者按照对每项表述的同意程度在“1- 非常不同意”到“5- 非常同意”中做出选择。

道德型领导的测量采用 Brown 等人(2005)编制的量表,包括6个条目,如“他/她会惩罚那些违反道德标准的员工”。在道德型领导的测量工具中,该量表得到最广泛的使用。本研究中该量表的α系数为0.88。

同事支持的测量采用Podsakoff(1997)开发的同事支持量表,包括7个条目,如“同事能够提供给我有价值的信息,帮助我改善工作”。本研究中该量表的α系数为0.91。

同事信任的测量采用Nyhan 和Marlowe(1997)编制的同事信任量表,包括4个条目,如“在工作中遇到困难时,我相信我能得到同事们的帮助”,本研究中该量表的α系数为0.87。

亲社会动机的测量采用Grant 和Mayer(2009)开发的亲社会动机量表,共4 个条目,如“我很想通过我的工作帮助他人”。本研究中该量表的α系数为0.81。

员工主观幸福感的测量采用Pavot 和Diener (1993)开发的主观幸福感量表,共5个条目,如“我对生活感到满意”。本研究中该量表的α系数为0.84。

(三)共同方法偏差检验

由于本文采用同源数据,我们采用“Harman单因子分析”和“不可测量潜在方法因子检验”进行了检验。Harman检验表明,单因子模型拟合优度很差(χ2(299)=1413.12,CFI=0.82,TLI=0.81,RMSEA=0.16,SRMR=0.11)。不可测量潜在方法因子检验表明,尽管加入潜在方法因子的六因子模型(χ2(263)=469.78,CFI=0.98,TLI=0.97,RMSEA=0.06,SRMR=0.05)优于五因子模型(χ2(289)= 564.52,CFI=0.97,TLI=0.96,RMSEA=0.07,SRMR=0.06),但改善程度不大:CFI和TLI的提升低于0.05的标准,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

四、研究结果

(一)描述性统计和相关分析

表1列出了变量的均值、标准差和相关矩阵。如表1所示,道德型领导和员工的主观幸福感有显著正相关关系(r = 0.350,p < 0.01),与同事间的相互支持(r = 0.452,p < 0.01)和相互信任(r =0.604,p < 0.01)均有显著正相关关系。此外,同事间的相互支持(r = 0.409,p < 0.01)和相互信任(r = 0.424,p < 0.01)与员工的主观幸福感呈显著正相关关系。

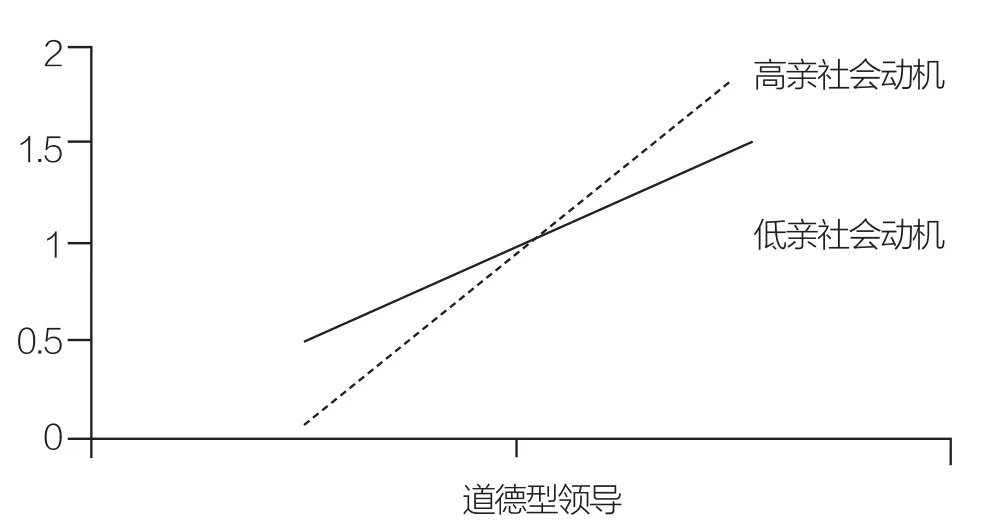

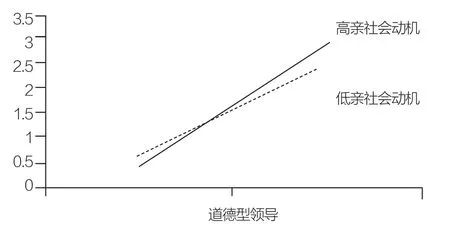

(二)假设检验

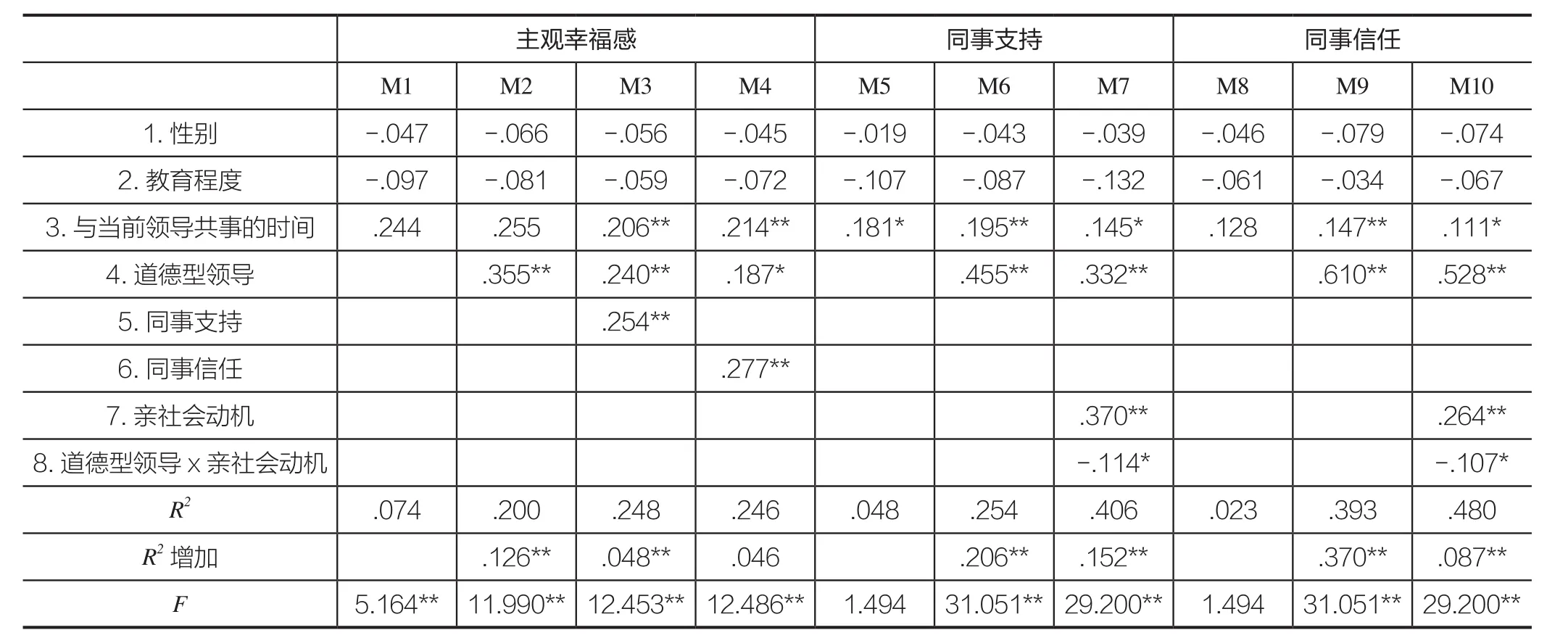

表2给出了回归分析结果。在 M1 和 M2 中,在控制性别、教育程度和与当前领导共事的时间后,道德型领导对员工主观幸福感有显著正向影响(β= 0.335,p<0.01)。在 M5 和 M6 中,剔除控制变量的作用后,道德型领导对同事间相互支持有显著正向影响(β=0.455,p<0.01)。综合 M1,M2 和 M3,同事间相互支持进入模型后,它对员工主观幸福感有显著正向影响(β= 0.254,p<0.01),但道德型领导对主观幸福感的影响没有之前强烈(β=0.240,p<0.01),表明同事间相互支持在道德型领导和员工主观幸福感之间有中介作用,假设 1a 成立。同样,在 M8和 M9 中,道德型领导对同事间相互信任有显著正向影响(β=0.610,p<0.01)。综合 M1,M2 和M4,在加入同事间相互信任后,它对员工主观幸福感有显著正向影响(β= 0.277,p<0.01),但道德型领导对员工主观幸福感的影响减弱(β= 0.187,p<0.05),说明同事间相互信任在道德型领导和员工主观幸福感之间起部分中介作用,假设 1b成立。为检验调节效应,我们分别以同事支持和同事信任为因变量,建立关于道德型领导、员工亲社会动机以及二者交互项的回归方程。如 M7 和 M10所示,道德型领导和员工亲社会动机的交互项对同事间相互支持(β=-0.114, p<0.05)和同事间相互信任(β=-0.107, p<0.05)有显著负向影响,证实了假设 2a和假设2b。根据最终的数据结果,我们绘制了具体的调节效应图。如图 2和图 3所示,对低亲社会动机的员工来说,道德型领导方式对同事支持和同事影响的正向影响均相对较强,对高亲社会动机的员工而言,二者关系较弱。

表1 研究变量的均值、标准差和相关系数矩阵

五、讨论与结论

作为新型的课题,在探究道德型领导与员工主观幸福感的过程中加入同事支持和同事信任作为中介变量是有其现实意义的。在本研究中,首先道德型领导与员工的主观幸福感之间的正向关系得到证实。进一步,同事支持和同事信任在道德型领导与员工主观幸福感之间的中介作用得到证实。上述结论说明道德型领导的领导行为会影响员工对同事关系的认知,进而影响到员工的主观感知。现有的对二者之间关系的研究都聚焦于领导者与下属的互动(Aamir et al.,2015;Avey et al.,2012;Conna,2014;Li et al.,2014),不同于以往,本研究选取下属对同事关系的认知反应作为中介变量,这样更有利于从下属角度探索道德型领导与主观幸福感之间的联系。另外,从表2中M3、M4、M6和M9综合来看,同事支持和同事信任都具有显著的中介作用,但是同事信任的中介作用要强于同事支持的中介作用,对此可能的解释是同事间的相互信任会促进同事间的相互支持和帮助行为,而同事支持对同事信任却无作用或者无明显作用。

图2 亲社会动机在道德型领导与同事支持之间的调节作用

图3 亲社会动机在道德型领导与同事信任之间的调节作用

表2 回归分析结果

本研究将亲社会动机作为调节变量引入研究模型进行了探讨。研究发现员工的亲社会动机对道德型领导和同事支持以及道德型领导和同事信任均有负向调节作用,换言之对于亲社会动机强的员工来说,道德型领导对他们之间的相互支持和相互信任的影响相对较弱,而对于亲社会动机弱的员工来说,这种影响则较强。该调查结果说明员工的亲社会动机作为一种心理动机,会影响到外界因素对员工的作用程度。受亲社会动机驱使,员工更易识别他人的需求(Grant & Mayer,2009),保持积极的情绪并主动与他人建立良好的互动,进一步说明亲社会动机较强的人更加不容易受到来自组织和领导的影响。目前亲社会动机领域的研究多集中在亲社会动机对亲社会行为的影响,如帮助行为、共享行为等等(Penner et al., 2005),本文的研究也为剖析亲社会动机提供了新的视角。

本研究对组织管理实践有一定启示意义。首先,在组织情境中,道德型领导能显著提高员工的主观幸福感,启示组织在进行领导的选拔和任用时要考虑其相应的领导特征和行为,能够针对领导的道德素质进行相关的培训;其次,同事支持和同事信任在道德型领导和员工主观幸福感之间存在着中介作用,因此领导者可以在组织中鼓励团队协作,提倡互帮互助,为组织创造一种支持、信任的企业文化,这样有助于提高员工的幸福感,亦会提升企业形象;第三,对亲社会动机低的员工,道德型领导对同事之间的支持和信任的正向影响更强,启示管理者应更多地关注低亲社会动机的员工并通过道德型领导行为去影响他们。

由于资源和条件所限,本研究仍旧存在着一些不足。首先是因为本研究中样本全部选取为员工,对于领导者的领导方式和相关行为的测度存在一定的偏差,可能存在共同方法偏差,未来的研究可以采取领导和下属的配对研究以最大限度地减少测量误差。其次,由于本研究采取问卷调查的形式收集数据,导致研究数据只能来自某一时间点,并不能沿着时间进行纵向比较以更加深入地厘清各变量之间的因果关系,未来的研究可以尝试采取以时间为纵向维度,深入挖掘各变量的实际内在关联。

1. 陈春花、宋一晓、曹洲涛:《组织支持资源影响员工幸福感的内在机理:基于视睿科技的案例研究》,载《管理学报》,2014年第2期,第206-214页。

2. 李阳、白新文:《善心点亮创造力:内部动机和亲社会动机对创造力的影响》,载《心理科学进展》,2015年第2期,第175-181页。

3. 孙健敏、尹奎、李秀凤:《同事信任对员工建言行为影响的作用机制研究》,载《软科学》,2015年第11期,第93-96页。

4. 王永跃、祝涛、王健:《伦理型领导、互动公平与员工帮助行为:亲社会动机的调节作用》,载《应用心理学》,2014年第1期,第60-66页。

5. 王震、孙健敏、张瑞娟:《管理者核心自我评价对下属组织公民行为的影响:道德式领导和集体主义导向的作用》,载《心理学报》,2012年第9期,第1231-1243页。

6. 杨齐:《伦理型领导、组织认同与知识共享:心理安全的调节中介作用》,载《华东经济管理》,2014年第1期,第123-127页。

7. 赵磊、沈伊默、魏春梅、张庆林:《心理契约破坏对组织公民行为的影响:同事支持感的调节作用》,载《心理学探新》,2011年第6期,第549-553页。

8. Avey J B, Wernsing T S, Palanski M E. Exploring the process of ethical leadership: The mediating role of employee voice and psychological ownership. Journal of Business Ethics, 2011, 107(1): 21-34.

9. Brown M E, Trevino L K, Harrison D A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97(2): 117-134.

10. Brown M E, Trevino L K. Ethical leadership: A review and future directions. Leadership Quarterly, 2006, 17(6): 595-916.

11. Chen C, Chen C V, Li C. The Influence of leader's spiritual values of servant leadership on employee motivational autonomy and eudaemonic well-being. Journal of Religion and Health, 2013, 52(2): 418-438.

12. Chughtai A, Byrne M, Flood B. Linking ethical leadership to employee wellbeing: The role of trust in supervisor. Journal of Business Ethics, 2015, 128(3): 653-663.

13. Duffy M K, Pagon M. Social undermining in the workplace. Academy of Management Journal, 2002, 45(2): 331-351.

14. Grant A M. Does intrinsic motivation fuel the prosocial fire? Motivational synergy in predicting persistence, performance, and productivity. Journal of Applied Psychology, 2008, 93(1): 48-58.

15. Grant A M, Berry J W, Gino F, et al. The Necessity of others is the mother of invention: intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity. Academy of Management Journal, 2011, 54(1): 73-96.

16. Grant A M, Mayer D M. Good soldiers and good actors: Prosocial and impression management motives as interactive predictors of affiliative citizenship behaviors. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(4): 900-912.

17. Chooi H M A. Emotional labor and emotional exhaustion: Does co-worker support matter? Journal of Management Research, 2013, 12(3): 115-127.

18. Kasser T, Sheldon K M. Time affluence as a path toward personal happiness and ethical business practice: Empirical evidence from four studies. Journal of Business Ethics, 2009, 84(S2): 243-255.

19. Korsgaard M A, Meglino B M, Lester S W. Beyond helping: Do otheroriented values have broader implications in organizations? Journal of Applied Psychology, 1997, 82(1): 160-177.

20. Kottke J L, Pelletier K L. Measuring and differentiating perceptions of supervisor and top leader ethics. Journal of Business Ethics, 2013, 113(3): 415-428.

21. Li Y, Xu J, Tu Y, Lu X. Ethical leadership and subordinates' occupational well-being: A multi-level examination in China. Social Indicators Research, 2014,116(3): 823-842.

22. Ma Y, Cheng W, Ribbens B A, et al. Linking ethical leadership to employee creativity: Knowledge sharing and self-efficacy as mediators. Social Behavior and Personality, 2013, 41(9): 1409-1419.

23. Nyhan R C, Marlowe H A. Development and psychometric properties of the organizational trust inventory. Evaluation Review, 1997, 21(5): 614-635

24. Page K M, Vella-Brodrick D A. The ‘what', ‘why' and ‘how' of employee well-being: A new model. Social Indicators Research, 2009, 90(3): 441-458.

25. Pavot W, Diener E. The affective and cognitive context of self-reported measures of subjective well-being. Social Indicators Research, 1993, 28(1): 1-20.

26. Penner L A, Dovidio J F, Piliavin J A, Schroeder D A. Prosocial behavior: Multilevel perspectives. Annual Review of Psychology, 2005, 56: 365-392.

27. Podsakoff P M, Ahearne M, MacKenzie S B. Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance. Journal of Applied Psychology, 1997, 82(2): 262-270.

28. Rahimnia F, Sharifirad M S. Authentic leadership and employee well-being:

(下转第30页)

薛晓州,中国人民大学劳动人事学院,博士研究生。

赵畅(通讯作者),中央财经大学商学院,学生。电子邮箱:cufezc1993@ sina.com。