明末永历帝为何选择了云南

李伯重

1652年(南明永历六年,清顺治九年)正月初一,永历帝和他手下为数不多的臣子、眷属在云南省最东边一个名叫皈朝的村子里度过了新年。在孙可望的安排下,搬到了安隆千户所,为了使名字好听一些,改为安龙府。

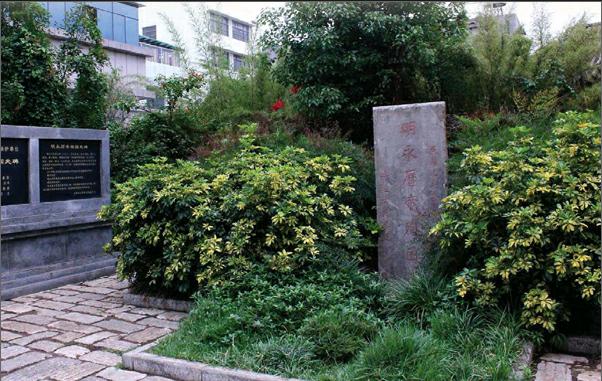

南明永历帝朱由榔(1623-1662年)是明王朝的最后一个皇帝。他是明神宗(万历帝)朱翊钧之孙,桂王朱常瀛之子,崇祯年间受封为永明王。1646年11月,受明朝大臣丁楚魁、吕大器、陈子壮等人拥戴为监国,接着称帝于广东肇庆,年号永历,在位15年,后被清兵追逼,逃入缅甸,为吴三桂索回,绞杀于昆明,至今仍留下“逼死坡”这个地名,以及1911年云南都督蔡锷以“三迤士民”名义竖立的“明永历帝殉国处碑”。

对于云南来说,这是一段特殊的历史。

小朝廷的“国际影响力”

据江之春记载,“壬辰(1652年,永历六年,顺治九年)二月初六日,上自广西南宁府移跸贵州安龙府,……时廷臣扈随者,文武止五十余人”,加上少数兵丁、随从人员和家属眷口也不过二千九百余人。《残明纪事》中说:“王自入黔,无尺土一民。”处于如此可怜的境地,说它是一个空头小朝廷也不为过。

然而,如果我们把眼光放大一些来看,情况又不同了。在1646年永历政权建立之时,在明朝旗号下的各种势力还控制着中国西南的广大地域,并且在中国东南沿海的一些地方(特别是台海地区)也处于强势地位。在明朝残余势力在永历的旗号下,一些原来与明朝敌对的力量也纷纷加入以永历为旗帜的抗清事业。

张献忠的大西军本是明朝的死敌。到了1647年正月,张献忠被清军击毙,大西军余部在孙可望﹑李定国、刘文秀、艾能奇的率领下急速南撤,进入贵州,占领贵阳。该年9月,大西军余部与明朝在云南的残余势力沐天波达成协议,决定“共扶明后,恢复江山”。在此时,一些投降清朝的明朝将领也纷纷倒戈,归顺明朝。

1648年正月,清朝的江西总兵金声桓在南昌宣布反清复明, 除广信﹑赣州二城外, 江西全省皆反清归明。4月,清朝的两广提督李成栋也在广东宣布反清归明,领兵北攻赣州。在湖南,清军得知江西反叛退保岳阳,明军趁机反攻,先后收复常德、辰州、靖州、黎平﹑武冈﹑宝庆等地;督师阁部何腾蛟则收复了全州,进攻永州。11月,攻下永州,重占宝庆,清军不敌,弃衡州而走。长沙府属十二州县已被明军攻陷九座。至此,明军已收复湖南大部,清兵仅保据长沙﹑岳阳两城而已。12月,清朝的大同总兵姜瓖也在山西反清,莅年四五月,山西除省会太原及平阳外,都被复明义军占据,反清起义扩展到北方。在东南沿海,郑成功军也于4月攻占福建同安。

其次,永历政权建立后,得到广泛的“国际承认”。清朝定鼎北京后,中国各主要邻邦都表示继续承认明朝,不承认清朝。

南明隆武帝自立于福建后,遣指挥闵邦基诏谕琉球,琉球继续遣使向明朝朝贡。隆武政权为清朝所灭后,琉球仍然向监国鲁王朝贡,并且同支持鲁王的建国公郑彩关系密切。鲁王政权和郑彩通过琉球的朝贡贸易获得抗击清军所需的硫磺,并希望通过琉球从日本购买武器。琉球一直拒绝同清朝建立关系,直到1653年(南明永历七年),琉球中山王尚质才遣使前往清朝,同清朝建立朝贡关系。

朝鲜是明朝最亲密的邻国。清朝兴起后,通过两次对朝鲜半岛的征伐,确立了朝鲜与清朝之间的宗藩关系。虽然朝鲜屈服于清朝,但朝鲜人对清朝非常反感,称之为“胡虏”。这种敌对的称呼和态度在朝鲜的《李朝实录》中比比皆是。朝鲜方面仅仅在外交上使用清朝年号,在国内仍使用“崇祯”年号,致使“崇祯”这个年号被朝鲜士人沿用数百年。

南明诸政权作为明朝的延续,受到朝鲜朝野的强烈关注。由于山海阻隔,朝鲜对于南明消息的直接获得十分艰难。李朝君臣通过各种渠道收集相关信息,以此了解了南明抗清的概况,并希望寻求与南方南明政权建立联系。朝鲜君臣认为:“我朝三百年来,服事大明,其情其义,固不暇言。而神宗皇帝再造之恩(即万历时期明朝出兵朝鲜,将征服了朝鲜全国的日本军队赶出朝鲜),自开辟以来,亦未闻于载籍者。宣祖大王所谓义则君臣,恩犹父子,实是真诚痛切语也。”

安南(今越南)和明朝的关系颇为复杂,但是总体而言,还是好的时候居多。明朝灭亡后,安南与南明政权保持较好的关系。南明隆武二年(1646年)二月,安南后黎朝遣正使阮仁政,副使范永锦、陈概、阮滚等,同明朝都督林参航海往福建求封于隆武政权。时值清兵攻占福建,部分安南使者被俘至北京。永历政权建立后,安南使臣阮仁政往广西,拜见新即位的永历帝。

日本是明朝最重要的邻国。万历时期的朝鲜战争后,中日两国之间基本上没有了官方往来。不过,由于文化上的亲缘关系,中日朝野依然怀有亲近感。明朝灭亡后,浙东沿海抗清力量曾8次派人到日本,请求日本派兵帮助抗击清军(即“乞师”)。

南明政权也得到葡萄牙澳门当局的承认和支持。后者通过耶稣会士,与南明政权展开了相当密切的军事政治合作关系。南明隆武政权建立后,向澳葡当局求援。葡澳当局命尼古拉·费雷拉(Nicolau Ferreiria)率领300葡萄牙士兵北上援明抗清。

1646年12月,清将佟养甲、李成栋攻占广州,隆武政权覆亡,清军继而转攻肇庆,威胁永历政权。永历出逃广西,被瞿式耜接到桂林安顿,清军随即攻击桂林。明清两军在桂林展开战斗,明军大胜,从而稳定了初建的永历政权,并使得金声桓、李成栋等明朝叛将也都见势反正,从而大大加强了永历政权的声势。而南明军在桂林守卫战中取得胜利,在很大程度上是得到了费雷拉率领的300名葡萄牙士兵的帮助。

因此,永历政权并非一个无足轻重的空头小朝廷。相反,在一段时期内,它是争取明朝复兴的旗帜,在国内外拥有众多的拥护者。在众多人的心目中,永历就如同日本战国时代的天皇一样,虽然没有多少实力,但仍然被公认为国家或者正统王朝的代表。因此,永历政权的命运在中国乃至东亚历史上,并非微不足道的话题。

大西军入滇

云南的情况就不同了。云南是一个少数民族为主的地区,明初内地人口大量前往云南,使得云南的外省人口增加到了30万左右,从而大大改变了云南人口的族群结构,但是在全省人口中,汉人依然是少数。此后虽然不断有谪戍、仕宦、贸迁的汉人陆续迁入云南, 但为数不多。终明一代,云南境内仍以少数民族人口占绝对多数。到了明代中后期,少数民族依然是云南人口的主体。

嘉靖年间,桂粤在《云南图序》中说云南“城郭人民, 夷居十七” 。同时代人陈全之在《蓬窗日录》中也说“大抵云南一省,夷居十之六七”。稍后,顾炎武在《天下郡国利病书》中仍说云南人口中“汉人三之,夷人七之”。这些汉人主要是卫所军人,因此王士性说:云南一省,蛮夷占十之六七,其余所谓的中华之人,“惟各卫所戍夫耳”。

少数民族占云南人口的绝大多数,他们和明朝政府的关系也很复杂。明朝在云南的统治,主要的依靠力量是人数有限的卫所军人。到了明代中后期,卫所制度已经衰败,甚至名存实亡,因此明朝在云南的统治基础十分薄弱。南明隆武元年(1645年)十二月,蒙自土司沙定洲掀起叛乱,夺取云南首府昆明,世守云南的黔国公沐天波被迫逃往楚雄。至来年二月, 除楚雄以西外的整个云南都归附了沙定洲。

永历元年(1647年)正月,沙定洲集中了庞大兵力,分成七十二营,每七营为一大营,将楚雄城层层包围。又环城立栅凿濠,不使一人潜出。围困八十余天,城中弹尽粮绝,几乎失陷。永历二年(1648年)四月初,孙可望令李定国进攻沙定洲。李定国和沙定洲相持数月,不见胜负,沙定洲滋长麻痹轻敌情绪。李定国侦知,率兵围营,环以木栅,断绝水源。几天后,沙定洲支持不住,率众出降。到了八月,沙定洲之乱才平息。

平定沙定洲之乱,靠的是李定国率领的大西军。不仅如此,永历政权西迁到贵州后所依靠的武力,也是大西军。大西军本是明朝不共戴天的敌人。

崇祯八年(1635年)张献忠部队攻下了明朝的中都凤阳城。张献忠命令四乡百姓砍光明朝皇帝的祖陵的几十万株松柏,拆除了周围的建筑物和朱元璋出家的龙兴寺(又名皇觉寺),并掘了明祖陵。崇祯十六年五月,张献忠军攻占武昌府城,将住在武昌的明楚王朱华奎处死,并与部下分食其肉,同时把楚王宫里的金银珠宝统统拉走。崇祯十七年六月,张献忠占领川北重镇重庆,将从汉中逃来的明瑞王朱常浩、巡抚陈士奇、兵备副使陈纁、知府王行俭等一批明朝宗室和官僚俘获并处死。八月,张献忠又攻克成都,住在成都的明朝成都王朱至澍、太平王朱至渌自杀。到了崇祯十七年十一月,张献忠干脆在成都称帝, 建国号“大西”,改元“大顺”。这些所为在中国古代观念中都是大逆不道的逆天大罪,因此张献忠与明朝有不共戴天的血海深仇。

此外,张献忠在四川的所作所为,也使得西南一带官民闻风丧胆。 时人顾山贞在《客滇述》中写道:1645年(清顺治二年,南明唐王隆武元年)“十二月十五日,献忠杀进士、举人、贡监、生员一万七千余人于成都东门外。城内城外,一时俱发,男妇老幼无得脱者。”“四川之祸,屠城、屠堡、屠山、屠野、屠全省,甚至千里无人,空如沙漠;自亘古以来,未尝有也!”

对于永历来说,张献忠的大西军也是具有深仇大恨的敌人。崇祯十六年(1643年),张献忠率部攻陷衡阳,桂王朱常灜携子安仁王朱由楥、永明王朱由榔从南门奔逃出衡州城,离开了王府封地,往西南方向逃往永州。第二年桂王死于梧州,朱由楥继位桂王,不久朱由楥突然死去,这样就剩下朱由榔,承继桂王之位。因此,可谓是既有国仇,又有家仇。

因此,对于风雨飘摇的永历政权来说,投靠和明朝有血海深仇的张献忠军余部,无疑是最危险的选择。张献忠义子、大西军余部首领孙可望对永历朝廷的态度也充分表明了这一点。1652年(南明永历六年,清顺治九年),孙可望迎永历帝入贵州安隆所,改安隆所为安龙府。永历帝为摆脱控制,和吴贞毓、李元开、胡士端、蒋干昌等十八位朝臣密谋,企图借助在广西北伐抗清的李定国的势力,翦除孙可望等人的势力。密谋被发现,孙可望杀害了这些大臣,史称“十八先生之狱”。孙可望自己住在贵阳,设立了内阁六部,建立太庙和社稷,制订朝仪,为将来篡位做准备。

在此情况下,永历政权流亡到云南,在宿敌大西军余部的卵翼下苟且偷安,要比流亡到在郑氏控制下的台海地区,在明朝臣子郑成功的庇护下继续存在,所冒的风险要大得多。

巨大风险的“西狩”

云南毗邻缅甸,如果永历政权最后走投无路,可以继续向西,流亡到缅甸。但在中南半岛的三个强国(安南、暹罗和缅甸)中,缅甸与明朝的关系最不好。暹罗和明朝之间,一直保持着友好关系,从未发生冲突。安南与明朝在明初发生过战争,后来也不时有小冲突。嘉靖时明朝曾考虑出兵攻击安南。到了明末,永历朝廷曾经考虑南迁到安南,但此时操持决定永历政权生死存亡大权的孙可望派人把永历朝廷从云南广南府,理由是:“广南邻交趾,夷情叵测,非久留之地。惟安隆府地处滇黔粤三省交,会城池坚固,最宜久居。”不过总体而言,明朝和安南两国关系仍然以和平相处为主,安南也承认明朝的宗主权。但是缅甸就不同了。在明代中后期(嘉靖到万历年间),缅甸不断对明朝发动战争,前后持续了半个世纪。这场战争规模、强度都很大,万历二十一年(1593年)、三十四年(1606年)缅甸两次大规模入侵,出动的部队每次都达30万人(或者号称30万人)。从兵力投入来说,堪与差不多同时席卷整个欧洲的“三十年战争”中作战一方的兵力总投入相媲美。这场战争的结果,使得明朝丧失了大片国土。因此可以说,在明朝的南方邻国中,缅甸是和明朝关系最不好的国家。

那么,为什么永历政权还要向西流亡呢?

永历政权入滇,并非永历小朝廷自身的决定。1647年(南明永历元年,清顺治四年)2月,大西军余部首领孙可望、李定国、刘文秀等在贵阳附近的定番开会,对大西军今后的出路和策略进行商讨。孙可望主张继续与明朝作对,到广东南岭一带,建立地盘,密谋自己称帝。如果大事不好,可以向南流亡海外。李定国则力主联明抗清,西进云南,建立根据地,恢复大明江山。李定国的建议得到了多数与会将领的赞成,但孙可望反对。李定国表示孙可望亡命南海是死路一条,那还不如当场死去,旋即拔剑欲自刎。众将夺下剑,撕破一面战旗为其裹伤,并一致表示愿意接受李定国的意见。孙可望见状,只得收回己见。由此可见,永历“西狩”主要是李定国的决定。

大西军入滇

云南的情况就不同了。云南是一个少数民族为主的地区,明初内地人口大量前往云南,使得云南的外省人口增加到了30万左右,从而大大改变了云南人口的族群结构,但是在全省人口中,汉人依然是少数。此后虽然不断有谪戍、仕宦、贸迁的汉人陆续迁入云南, 但为数不多。终明一代,云南境内仍以少数民族人口占绝对多数。到了明代中后期,少数民族依然是云南人口的主体。

嘉靖年间,桂粤在《云南图序》中说云南“城郭人民, 夷居十七” 。同时代人陈全之在《蓬窗日录》中也说“大抵云南一省,夷居十之六七”。稍后,顾炎武在《天下郡国利病书》中仍说云南人口中“汉人三之,夷人七之”。这些汉人主要是卫所军人,因此王士性说:云南一省,蛮夷占十之六七,其余所谓的中华之人,“惟各卫所戍夫耳”。

少数民族占云南人口的绝大多数,他们和明朝政府的关系也很复杂。明朝在云南的统治,主要的依靠力量是人数有限的卫所军人。到了明代中后期,卫所制度已经衰败,甚至名存实亡,因此明朝在云南的统治基础十分薄弱。南明隆武元年(1645年)十二月,蒙自土司沙定洲掀起叛乱,夺取云南首府昆明,世守云南的黔国公沐天波被迫逃往楚雄。至来年二月, 除楚雄以西外的整个云南都归附了沙定洲。

永历元年(1647年)正月,沙定洲集中了庞大兵力,分成七十二营,每七营为一大营,将楚雄城层层包围。又环城立栅凿濠,不使一人潜出。围困八十余天,城中弹尽粮绝,几乎失陷。永历二年(1648年)四月初,孙可望令李定国进攻沙定洲。李定国和沙定洲相持数月,不见胜负,沙定洲滋长麻痹轻敌情绪。李定国侦知,率兵围营,环以木栅,断绝水源。几天后,沙定洲支持不住,率众出降。到了八月,沙定洲之乱才平息。

平定沙定洲之乱,靠的是李定国率领的大西军。不仅如此,永历政权西迁到贵州后所依靠的武力,也是大西军。大西军本是明朝不共戴天的敌人。

崇祯八年(1635年)张献忠部队攻下了明朝的中都凤阳城。张献忠命令四乡百姓砍光明朝皇帝的祖陵的几十万株松柏,拆除了周围的建筑物和朱元璋出家的龙兴寺(又名皇觉寺),并掘了明祖陵。崇祯十六年五月,张献忠军攻占武昌府城,将住在武昌的明楚王朱华奎处死,并与部下分食其肉,同时把楚王宫里的金银珠宝统统拉走。崇祯十七年六月,张献忠占领川北重镇重庆,将从汉中逃来的明瑞王朱常浩、巡抚陈士奇、兵备副使陈纁、知府王行俭等一批明朝宗室和官僚俘获并处死。八月,张献忠又攻克成都,住在成都的明朝成都王朱至澍、太平王朱至渌自杀。到了崇祯十七年十一月,张献忠干脆在成都称帝, 建国号“大西”,改元“大顺”。这些所为在中国古代观念中都是大逆不道的逆天大罪,因此张献忠与明朝有不共戴天的血海深仇。

此外,张献忠在四川的所作所为,也使得西南一带官民闻风丧胆。 时人顾山贞在《客滇述》中写道:1645年(清顺治二年,南明唐王隆武元年)“十二月十五日,献忠杀进士、举人、贡监、生员一万七千余人于成都东门外。城内城外,一时俱发,男妇老幼无得脱者。”“四川之祸,屠城、屠堡、屠山、屠野、屠全省,甚至千里无人,空如沙漠;自亘古以来,未尝有也!”

对于永历来说,张献忠的大西军也是具有深仇大恨的敌人。崇祯十六年(1643年),张献忠率部攻陷衡阳,桂王朱常灜携子安仁王朱由楥、永明王朱由榔从南门奔逃出衡州城,离开了王府封地,往西南方向逃往永州。第二年桂王死于梧州,朱由楥继位桂王,不久朱由楥突然死去,这样就剩下朱由榔,承继桂王之位。因此,可谓是既有国仇,又有家仇。

因此,对于风雨飘摇的永历政权来说,投靠和明朝有血海深仇的张献忠军余部,无疑是最危险的选择。张献忠义子、大西军余部首领孙可望对永历朝廷的态度也充分表明了这一点。1652年(南明永历六年,清顺治九年),孙可望迎永历帝入贵州安隆所,改安隆所为安龙府。永历帝为摆脱控制,和吴贞毓、李元开、胡士端、蒋干昌等十八位朝臣密谋,企图借助在广西北伐抗清的李定国的势力,翦除孙可望等人的势力。密谋被发现,孙可望杀害了这些大臣,史称“十八先生之狱”。孙可望自己住在贵阳,设立了内阁六部,建立太庙和社稷,制订朝仪,为将来篡位做准备。

在此情况下,永历政权流亡到云南,在宿敌大西军余部的卵翼下苟且偷安,要比流亡到在郑氏控制下的台海地区,在明朝臣子郑成功的庇护下继续存在,所冒的风险要大得多。

巨大风险的“西狩”

云南毗邻缅甸,如果永历政权最后走投无路,可以继续向西,流亡到缅甸。但在中南半岛的三个强国(安南、暹罗和缅甸)中,缅甸与明朝的关系最不好。暹罗和明朝之间,一直保持着友好关系,从未发生冲突。安南与明朝在明初发生过战争,后来也不时有小冲突。嘉靖时明朝曾考虑出兵攻击安南。到了明末,永历朝廷曾经考虑南迁到安南,但此时操持决定永历政权生死存亡大权的孙可望派人把永历朝廷从云南广南府,理由是:“广南邻交趾,夷情叵测,非久留之地。惟安隆府地处滇黔粤三省交,会城池坚固,最宜久居。”不过总体而言,明朝和安南两国关系仍然以和平相处为主,安南也承认明朝的宗主权。但是缅甸就不同了。在明代中后期(嘉靖到万历年间),缅甸不断对明朝发动战争,前后持续了半个世纪。这场战争规模、强度都很大,万历二十一年(1593年)、三十四年(1606年)缅甸两次大规模入侵,出动的部队每次都达30万人(或者号称30万人)。从兵力投入来说,堪与差不多同时席卷整个欧洲的“三十年战争”中作战一方的兵力总投入相媲美。这场战争的结果,使得明朝丧失了大片国土。因此可以说,在明朝的南方邻国中,缅甸是和明朝关系最不好的国家。

那么,为什么永历政权还要向西流亡呢?

永历政权入滇,并非永历小朝廷自身的决定。1647年(南明永历元年,清顺治四年)2月,大西军余部首领孙可望、李定国、刘文秀等在贵阳附近的定番开会,对大西军今后的出路和策略进行商讨。孙可望主张继续与明朝作对,到广东南岭一带,建立地盘,密谋自己称帝。如果大事不好,可以向南流亡海外。李定国则力主联明抗清,西进云南,建立根据地,恢复大明江山。李定国的建议得到了多数与会将领的赞成,但孙可望反对。李定国表示孙可望亡命南海是死路一条,那还不如当场死去,旋即拔剑欲自刎。众将夺下剑,撕破一面战旗为其裹伤,并一致表示愿意接受李定国的意见。孙可望见状,只得收回己见。由此可见,永历“西狩”主要是李定国的决定。