平顶山市冬小麦适宜性评价及建议

平顶山市土壤肥料工作站 王校辉

平顶山市冬小麦适宜性评价及建议

平顶山市土壤肥料工作站 王校辉

作物适宜性评价是指导农业生产的重要依据,气候环境和土壤资源因素是开展作物适宜性评价的重要指标,综合考虑二者同作物生长发育及产量形成所必须条件的匹配性,是作物适宜性评价的主要手段。河南省平顶山市不仅处于豫西山区与黄淮平原两大地貌类型交接地带,还处于北亚热带与暖温带气候过渡地带,全市地势西高东低,地貌类型多样,在全省范围内较为少见,且受气候环境影响大,易出现旱、涝等自然灾害,农业生产受到气候环境与土壤因素的双重制约。为此,对农作物进行适宜性评价对全市农业发展尤为重要。本研究以平顶山市常年种植面积占粮食作物播种面积50.3%的小麦为对象,综合考虑全市气候环境及土壤资源因素,开展适宜性评价,以期为指导全市小麦生产提供科学依据。

一、评价指标体系建立

(一)评价单元建立与适宜性评价模型

将平顶山市土壤图、土地利用现状图和行政区划图叠加形成的图斑作为评价单元,采用全市耕地地力评价相关数据,以全市耕地资源管理信息系统为平台,利用GIS技术进行适宜性评价。采用多准则综合评价模型计算每个单元的综合适宜度,评价模型为:

IFI=∑(Fi×Ci);(i=1,2,3,……,n)

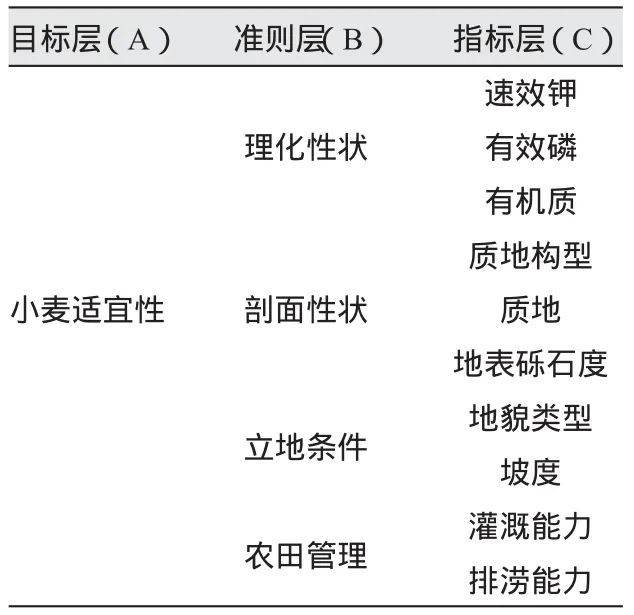

表1 河南省平顶山市小麦适宜性分区层次模型

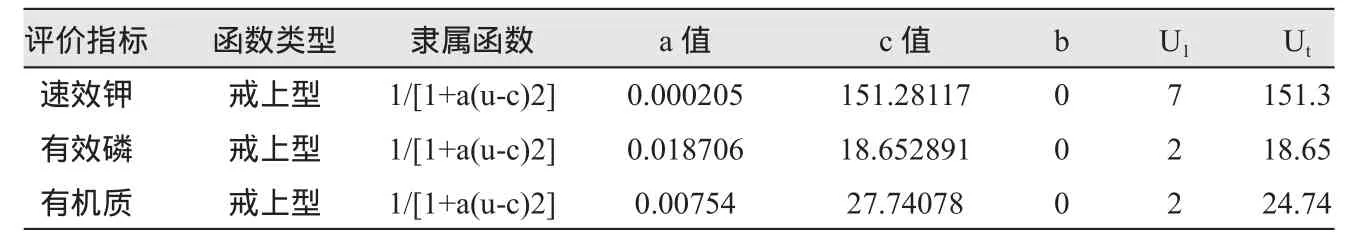

表2 速效钾、有效磷、有机质隶属函数

表3 质地构型隶属度专家打分结果

表4 质地隶属度专家打分结果

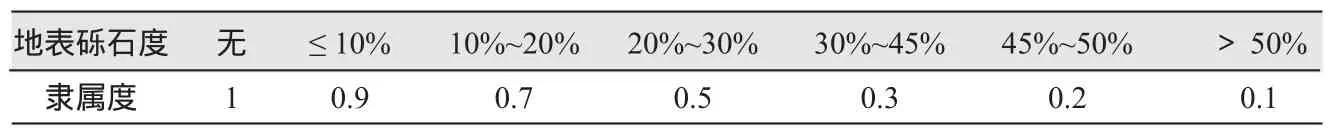

表5 地表砾石度隶属度专家打分结果

表6 地貌类型隶属度专家打分结果

表7 坡度隶属度专家打分结果

表8 灌溉能力专家打分结果

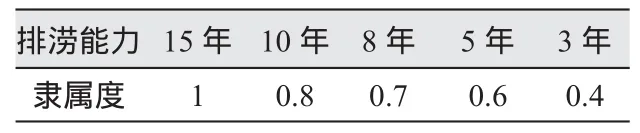

表9 排涝能力专家打分结果

该式中:IFI为综合适宜度;Fi为第i个评价指标的隶属度;Ci为第i个评价指标的组合权重。

(二)构建适宜性评价层次模型

根据平顶山市小麦生产实际、农业生产气候条件和耕地土壤特征,结合专家意见,从基础地理数据、农田与环境、土壤3要素中,选取了理化性状、剖面性状、立地条件及农田管理4大类,质地、质地构型、地貌类型、坡度、地表砾石度、灌溉能力、排涝能力、速效钾、有效磷、有机质等10项指标作为全市小麦适应性评价的参评因子,构建平顶山市小麦适宜性评价层次模型(见表1)。

(三)确定评价因子的隶属度及组合权重

对质地、质地构型、地貌类型、坡度、地表砾石度、灌溉能力、排涝能力等概念型定性因子采用专家打分法,产生相应的隶属度。对有机质、有效磷、速效钾等定量因子则采用DELPHI法,建立起隶属函数,确定相应的隶属度。应用层次分析法计算各评价因子的组合权重。各评价指标隶属度(隶属函数)及组合权重(见表2~10)。

(四) 适宜性评价分级方案

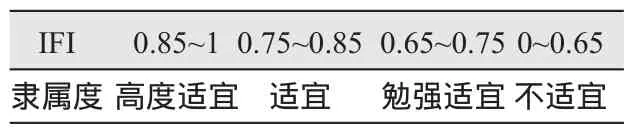

采用累计曲线分级法,将平顶山市小麦适应性评价划分为4级(见表11)。

表10 各评价指标组合权重

二、适宜性评价结果

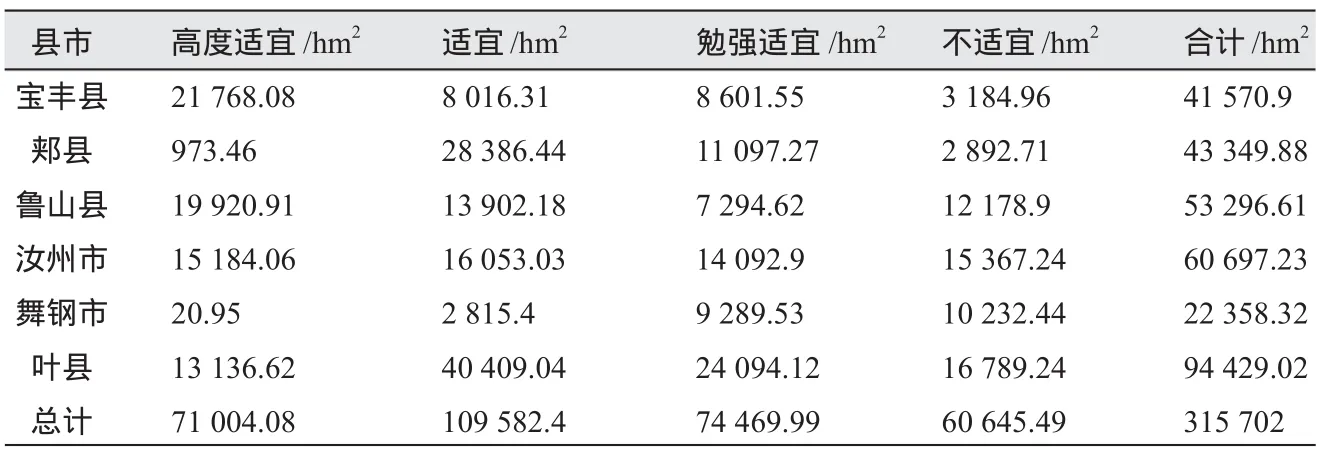

从平顶山市小麦适宜性分级情况来看(见表12),全市耕地面积31.57万hm2,其中小麦高度适宜种植区7.1万hm2,占总耕地面积的22.5%;小麦适宜种植区10.96万hm2,占总耕地面积的34.7%;小麦勉强适宜种植区7.45万hm2,占总耕地面积的23.6%;小麦不适宜种植区6.06万hm2,占总耕地面积的19.2%。平顶山市小麦高度适宜区主要分布在宝丰县、鲁山县、汝州市及叶县,这些区域小麦高度适宜面积占全市小麦高度适宜总面积的98.6%;适宜区主要分布在叶县、郏县、汝州市及鲁山县,这些区域小麦适宜面积占全市小麦适宜总面积的90.1%;勉强适宜区主要分布在叶县、汝州市及郏县,这些区域小麦勉强适宜面积占全市小麦勉强适宜总面积的66.2%;不适宜区主要分布在叶县、汝州市、鲁山县及舞钢市,这些区域小麦不适宜面积占全市小麦不适宜总面积的90.0%。

就各县市而言,宝丰县及鲁山县高度适宜区面积占全县耕地面积比例最大,分别为52.4%、37.4%;叶县、郏县及汝州市小麦适宜区面积占各县市耕地面积比例最大,分别为42.8%、65.5%、26.4%;舞钢市小麦不适宜区面积占该市耕地面积比例最大,为45.8%。

从表12中还可以看出,叶县、汝州市小麦高度适宜、适宜、勉强适宜及不适宜区面积均较大,这与叶县、汝州市耕地面积在全市分列一、二位有直接关系。

表11 平顶山市小麦适宜性评价分级

表12 平顶山市小麦适宜性分级情况

三、建议

根据平顶山市小麦适宜性评价分区情况,提出如下建议:

(一)在小麦高度适宜种植区要以提高单产、增加总产为目标,扩大小麦种植面积,挖掘小麦增产潜力,推广农业综合增产技术,全力提高小麦整体综合生产能力。继续加强完善农业基础设施建设,搞好农业高产开发,尽量避免建设用地等占用此类耕地,做到种养结合,实施秸秆还田,大力推广测土配方施肥技术,加大有机肥料施用量,改良土壤结构。

(二)在适宜种植区要在维持原有小麦种植面积的基础上,积极扩大种植规模,搞好农业综合开发,加强农田基础设施建设和耕地质量建设,对于此类耕地应当实施秸秆还田,提高有机肥料使用量,增加土壤有机质含量,改良土壤结构,增强蓄水保墒能力,合理地调整复合肥养分配比,消除农业生产中不利因素。

(三)在小麦勉强适宜种植区要逐步探索研究适宜种植的小麦品种,同时调整农业结构,寻找适合本区域种植的其他作物品种和种植模式,该类耕地应当加深土壤耕层,增施有机肥,改善土壤质地结构,减少土壤流失,增强抗旱排涝能力,提高肥料利用率,使之满足小麦生长需要。

(四)在小麦不适宜种植区要考虑应调整农业种植结构,改种其他耐旱、耐瘠薄作物,加强农田基本建设,增加水利灌溉设施,改善农田养分状况,低山丘陵区的耕地,改良难度较大,可因地制宜的发展药材、小杂果等经济园艺作物,增加经济效益。坡度大的耕地,要退耕还林。