干旱区耕地景观格局碎化特征及社会经济驱动因素分析

张 瑜, 王天巍, 蔡崇法, 李朝霞, 赵 卿, 唐晓霏

(1.华中农业大学 资源与环境学院, 武汉 430070; 2.湖北省测绘工程院, 武汉 430074)

干旱区耕地景观格局碎化特征及社会经济驱动因素分析

张 瑜1, 王天巍1, 蔡崇法1, 李朝霞1, 赵 卿1, 唐晓霏2

(1.华中农业大学 资源与环境学院, 武汉 430070; 2.湖北省测绘工程院, 武汉 430074)

为探讨干旱区耕地碎化特征与驱动机制,基于特克斯县1990年、1998年、2000年、2003年、2006年、2011年的遥感影像,利用遥感与GIS技术,分析了研究区20 a来耕地景观格局变化特征。并运用偏最小二乘回归模型探讨了耕地景观格局指数变化的驱动因素。结果表明:1990—2011年,研究区斑块碎化程度在逐步增大,斑块密度呈现增加的趋势;平均最近邻体距离与面积加权平均分维数在2000年前后均呈现出先减小后增大的特点,且两者的变化率在1998—2000年和2006—2011年均为正值,在其他阶段则均为负值,而斑块密度变化率的趋势则与之相反。回归模型结果显示,影响耕地碎化的主要因素包括总人口、农业机械总动力、粮食作物产量、油料作物产量等,但在三个模型中,各影响因子作用力大小存在一定差异。人口的增长与城镇化水平的提高,使大量耕地改造为建设用地,从而导致了耕地的碎化。而农业机械化水平的提高促进了耕地的集约化,在一定程度上减小了耕地斑块的孤立程度。

耕地; 景观格局指数; 社会经济; 偏最小二乘回归

耕地资源是人类赖以生存与发展的基础,直接影响到粮食安全、生态安全及区域的可持续发展[1-2]。随着我国社会经济的发展,大量耕地被住宅、工业用地等侵占[3-4],导致耕地面积与耕地景观格局发生了剧烈变化,从而对农业生产造成了巨大压力,也给全球或区域性生态环境带来了酸雨、臭氧层空洞和土地荒漠化蔓延等一系列问题[5]。因此,对耕地景观格局指数的变化及其驱动因素的研究,近年来逐渐受到人们的广泛关注。

景观格局指数的量化分析不仅能够揭示耕地景观格局的形态与异质性特征,反映耕地景观格局的空间分布与结构组成等特征,还能揭示耕地景观镶嵌体中有潜在意义的规律性,并能更好地诠释耕地的景观功能[6]。进行景观格局指数的驱动力分析,能够了解耕地变化的主要影响因素和受干扰程度,揭示耕地利用中存在的问题,从而为基本农田保护和耕地资源的可持续利用提供科学依据。

目前对于耕地景观格局分析的相关研究主要集中在以下几个方面:一是分析耕地景观的时间异质性[7-9],即不同时期耕地景观格局的变化;二是分析耕地景观在空间上的异质性[10-11]。然而,这些研究主要在耕地面积的变化上[12-13],利用遥感与GIS技术,探讨耕地景观格局指数变化驱动力的研究较少。国内外也有许多学者通过构建不同模型来分析土地利用变化的驱动力机制,如logistic回归模型、主成分分析法、STIRPAT模型、灰色关联分析法、多元线性回归模型等,这些模型基于空间抽样数据或大量统计样本,从社会经济因素出发,选择自然和人文因子来分析土地景观格局变化与过程的相互作用,能很好地模拟LUCC的潜在驱动力[14-19]。然而,当样本容量较小时,这些模型的运行则存在一些局限性。偏最小二乘回归(PLS)模型不仅能有效解决变量之间的多重相关问题,而且当样本容量小于变量个数的情况下,该回归模型同样适用[20]。目前,一些研究用偏最小二乘回归来分析土地利用/覆盖变化[21]及生态环境影响因素[22],取得了较好的成果。本研究首次尝试将PLS回归模型运用于耕地景观格局变化的影响因素分析中。

景观格局的变化受到自然与社会经济等诸多因素的影响,在较短的时间尺度内,社会经济驱动力对土地利用变化起到了主导作用[23]。西部干旱区的耕地变化由于其特殊的地理位置和气候条件而呈现出不同的特征。本文利用不同时期的遥感影像数据,在GIS技术的支撑下,分析1990—2011年典型干旱区特克斯县的耕地景观格局变化特征,并利用偏最小二乘回归模型揭示耕地景观格局的变化规律与社会经济驱动因素,为探讨耕地景观格局变化趋势,促进耕地资源的合理规划与配置,协调区域经济发展与耕地保护的关系,实现耕地资源的可持续利用提供参考依据。

1 研究区概况

特克斯县地处新疆天山北麓西部,特克斯—昭苏盆地东段,81°19′—82°37′E,42°22′—43°25′N,地势南高北低,海拔922~4 960 m。该区域地处欧亚大陆腹地,属于温带亚干旱气候区,年平均气温5.3℃,极端最低温与最高温分别为-32℃和33.5℃,年均降水量383 mm,无霜期118 d,日照2 719 h。特克斯河、库克苏河和库尔代河为特克斯县内三大河流,西天山山脉、大更别力山和乌孙山脉贯穿东西,山河占全县总面积的94%。截至2011年底,研究区土地总面积7 764.1 km2,总人口16.78万人,2011年农业总产值为49 274万元,GDP为153 375万元,人均GDP达9 223元,第一、二和三产业产值分别为68 571万元、25 852万元和58 952万元,第一、二、三产业所占比例分别为44.7%,16.9%和38.4%。特克斯县自然地理条件优越,矿产和水土资源丰富,是新疆重要的农牧业生产基地。

2 数据来源与研究方法

2.1数据来源与处理

本文土地利用数据来源于1990年、1998年、2000年、2003年、2006年、2011年的Landsat TM多光谱遥感影像。将原始影像进行校正、拼接与镶嵌等预处理,获取研究区内的影像图。在ERDAS软件中,基于这些遥感影像,结合耕地的分布特征与纹理特征,选取耕地的训练区,并利用最大似然分类法,对研究区影像进行监督分类。然后参照Google Earth上的高分辨率影像,对监督分类后的影像进行手工修正,获得特克斯县6期的耕地空间分布图。对获取的耕地空间分布图进行精度评价,其分类精度均大于80%。

耕地变化的影响因素有很多,包括自然因素、科技因素、国家和区域的农业政策、社会经济发展水平和生态环境建设要求等[24]。本文主要从社会经济的角度探讨耕地景观格局变化的驱动机制。根据数据的科学性与可获取性,选取了人口、农业和经济等三个类别的社会经济因素,主要包括总人口、农业人口、农业机械总动力、粮食产量、油料作物产量、化肥施用量、农村用电量、大牲畜头数、羊头数、农业总产值、林业总产值、牧业总产值和渔业总产值等,具体指标见表1。所有的社会经济数据分别来自于1991—2012年新疆统计年鉴。

2.2景观格局指数的选取

景观格局是指景观的空间结构特征,是景观组成单元的类型、数目及空间分布与配置,是景观异质性在空间上的综合表现[25]。景观格局指数高度浓缩了景观格局包含的信息[26],可以定量地描述景观格局,建立景观结构与过程或现象的联系,从而更好地理解与解释景观功能[27]。由于景观指数具有高度相关性[28],因此须尽量选择不相关的景观指数来最大化所需数据的数量[29]。在本研究中,选择景观类型级别上的斑块密度(patch density,PD)、面积加权平均斑块分维数(area-weighted mean patch fractal dimension,AWMPFD)和平均最近邻体距离(euclidian mean nearest neighbor distance,MNN)来反映耕地斑块密度、分布与形状等方面的特征。景观格局指数通过FragStats 3.3计算获得。

斑块密度(PD)表示某类景观斑块与某类景观面积的数量的比值,用来反映景观的空间格局,描述整个景观的异质性。计算公式如下

(1)

式中:n为耕地的总斑块数;A为耕地的总面积。

面积加权平均斑块分维数(AWMPFD)表示景观中单个斑块的分维数以面积为基准的加权平均值。计算公式如下:

(2)

式中:pi为第i个耕地斑块的周长;ai表示第i个耕地斑块的面积;A为耕地的总面积。

平均最近邻体距离(MNN)表示每一个斑块与最近邻体距离的总和除以具有邻体的斑块的总数。MNN的值越小,表明景观的斑块更小且更为孤立。计算公式如下

(3)

式中:hi表示第i个耕地斑块到与它最近的耕地斑块的距离。

2.3驱动力分析

各个阶段的社会经济因素与耕地景观格局指数的变化率用以下公式来计算:

(4)

式中:Ri表示变化率;V1是变量在t1时的值;V2是变量在t2时的值;n表示t2与t1的差值,其中,t1和t2是两个相邻的年份。

偏最小二乘回归能较好地解决许多普通多元线性回归难以解决的问题。首先,它能提供一种多因变量对多自变量的回归建模方法,当变量间存在高度相关时,所得结论更为可靠。其次,偏最小二乘回归可以有效解决变量之间的多重相关问题,适合在样本容量小于变量个数的情况下进行回归建模。此外,在同一算法下,该模型可以同时实现回归建模、主成分分析及典型相关分析[20]。

基于偏最小二乘回归的这些优点,本研究采用该模型来探讨特克斯县耕地景观格局变化的驱动力。斑块密度、面积加权平均斑块分维数和平均最近邻体距离为模型的因变量,而自变量则为各个社会经济因素。在该模型中,通过交叉有效性Q2(cross validation, goodness of prediction)和解释能力R2Y(goodness of fit)的值来判断模型的预测能力与稳健性。当R2Y大于0.50时,表明模型有较好的预测能力;当Q2大于0.097时,表明模型有较强的稳健性。各个解释变量的相对重要性可以用变量投影重要性(Variable Importance of Projection,VIP)值来反映。VIP值大于1的变量具有较为显著的解释能力,VIP值越大,解释能力越强[30]。所有的偏最小二乘回归模型在SIMCA-P软件中执行。

3 结果与分析

3.1耕地景观格局指数与变化

3.1.1耕地景观格局指数耕地的景观格局指数在1990—2011年的变化情况见图1。斑块密度指数(PD)是反映景观格局破碎化的分析指数,斑块密度越大,斑块越小,表明景观的破碎化程度越高。由图1可知,特克斯县斑块密度在整体上呈现上升的趋势。在1990—2000年呈现先增大后减小的变化特点。1990年斑块密度为0.005/100 hm2,1998年斑块密度增大到0.020/100 hm2,而到2000年则下降到了0.008/100 hm2。从2000—2011年,斑块密度以较为均匀的速度呈现逐步增大的趋势,到2011年变为0.015/100 hm2。

图1 耕地景观格局指数变化

MNN与AWMPFD在1990—2011年有着相同的变化趋势。这两个指标的变化可分为1990—2000

年,2000—2011年两个阶段,在这两个阶段中,MNN与AWMPFD均先减小后增大。

MNN在1990—2011年有着较大的波动。1990年,耕地的平均最近邻体距离为1.178 m,在1998年略有减少,随后在2000年增大到1.193 m。而在2000—2011年,耕地的平均最近邻体距离先减小后增大,在2006年减小到1.176 m后,于2011年增大到1.188 m。

AWMPFD的变化与平均最近邻体距离有着类似的波动趋势。见图1,面积加权平均斑块分维数在1990年为最大值232.87,随后在1998年减小到86.41,在2000年增加到217.50。在2000—2006年,面积加权平均斑块分维数逐渐减少,在2006年减少到94.40,随后在2011年增加到135.07。

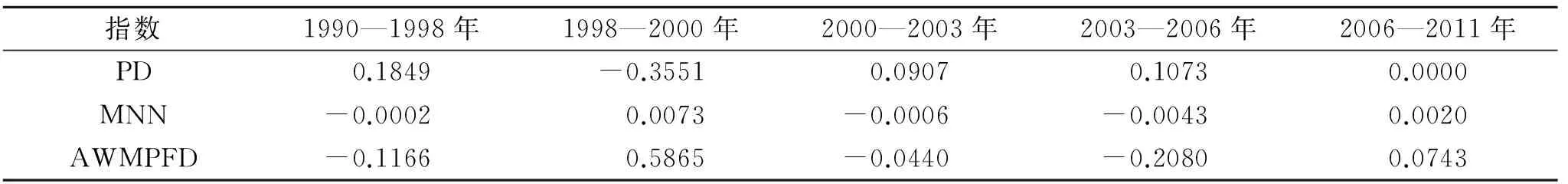

3.1.2耕地景观格局指数的变化率耕地景观格局指数在各个阶段的变化率见表2。PD的变化率在1998—2000年间为负值(-0.355 1),在2006—2011年保持不变,而在其他的阶段则均为正值。MNN与AWMPFD的变化率在各个阶段呈现相同的变化特征:在1990—1998年、2000—2003年和2003—2006年这三个阶段的变化率均为负值,其他的两个阶段中变化率为正值。而这两个景观格局指数的变化率与PD的变化率趋势刚好相反。在三个景观格局指数中,MNN的变化率数值相对较小,在1998—2000年间的变化率最大,为0.007 3。而AWMPFD的变化率相对较大,在1998—2000年间变化率最大,为0.586 5,在随后的两个阶段中分别为负值,而在2006—2011年间的变化率为0.074 3。

表2 耕地景观格局指数的变化率

3.2耕地景观格局指数变化的驱动力

根据PLS回归模型的适用条件,该模型能解决变量之间存在的多重相关问题,因此将各变量均纳入PLS回归模型中进行计算,分别得到了PD,MNN,AWMPFD等景观格局指数变化的回归模型。在本研究中,每个阶段的景观格局指数变化率为模型的因变量,自变量为对应阶段的社会经济因素变化率。见表3,三个模型中,R2Y的值分别为90.9%,90.5%和90.5%,均大于50%,Q2的值分别为0.61,0.18,0.52,均大于0.097,表明模型具有较好的稳健性与预测能力。由于模型的终止规则为Q2大于0.097,因此只保留了第一主成分[30]。

根据表3中各模型的VIP值可知,耕地景观格局指数变化重要的解释变量有T-POP,TPAM,Y-GRA,Y-OIL,LA,SG,GA和GFI(VIP>1)。但在三个模型中,PD,MNN和AWMPFD这三个景观格局指数变化的重要解释变量各不相同。TPAM,Y-GRA,Y-OIL和GFI在三个回归模型中的VIP值均大于1,表明这四个变量对三个耕地景观格局指数均有重要的影响。此外,PD变化的重要的解释变量还包括T-POP和GA,MNN变化的重要解释变量还包括LA和SG,而SG和GA对AWMPFD的变化也有具有重要的驱动作用。

从各变量的回归系数可以看出,PD随着总人口(RC=0.119)、粮食作物产量(RC=0.147)和农业总产值(RC=0.128)的增加而增大,随着农业机械总动力(RC=-0.159)、油料作物产量(RC=-0.183)和渔业总产值(RC=-0.147)的增大而减小。人口的增长加速了对农业用地的需求,粮食作物产量与农业总产值相应增加。此外,随着城镇化水平的提高,耕地不断被建设用地占用,从而导致了耕地的碎化。PD与农业机械总动力呈负相关,这是因为农业的机械化能够促进地区耕地的集约化利用程度,在一定程度上减缓了耕地的碎化。耕地MNN值的大小反映了耕地斑块的孤立程度,从表3中可以看出,MNN与农业机械总动力(RC=0.166)、油料作物产量(RC=0.226)、羊头数(RC=0.171)和渔业总产值(RC=0.210)成正相关关系。这表明农业机械化水平的提高与经济的快速发展减小了耕地斑块孤立的程度。AWMPFD反映的是耕地景观的斑块复杂度,从回归模型的结果可知,AWMPFD随着农业机械总动力(RC=0.156)、油料作物产量(RC=0.203)、羊头数(RC=0.141)与渔业总产值(RC=0.168)的增大而增大,随着粮食作物产量(RC=-0.153)和农业总产值(RC=-0.124)的增大而减小。这是由于经济的多元化发展使牧业与渔业等产业的比重不断增大,从而导致草地等其他土地利用类型的变化,耕地斑块的复杂度也随之产生了较大的变化。

表3 耕地景观格局指数与社会经济指标的偏最小二乘回归结果

4 结 论

(1) 1990—2011年,研究区耕地的碎化程度在逐步增大,主要表现为斑块密度在整体上呈现逐步增大的趋势,在1998年达到最大值。MNN与AWMPFD在1990—2011年有着相同的变化趋势。这两个景观格局指数在1990—2000年和2000—2011年两个阶段中,均呈现出先减小后增大的特点。

(2) PD的变化率在1998—2000年为负值,在2006—2011年保持不变,而在其他阶段则均为正值。MNN与AWMPFD在各个阶段的变化率有着相似的变化趋势,两者在1998—2000年和2006—2011年这两个阶段中的变化率为正值,在其他阶段的变化率为负值。

(3) TPAM,Y-GRA,Y-OIL和GFI等变量对三个耕地景观格局指数的变化均有重要的影响。此外,PD变化的重要解释变量还包括T-POP和GA;LA和SG对MNN的变化有重要的驱动作用;而SG和GA对AWMPFD的变化也有重要作用。随着人口的增长与城镇化水平的提高,越来越多的耕地被改造为建设用地,从而导致了耕地的碎化。农业机械化水平的提高促进了耕地的集约化,在一定程度上减小了耕地斑块的孤立程度。

[1]李秀彬.中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J].自然资源学报,1999,14(4):329-333.

[2]李晓文,方精云.近10年来长江下游地区耕地动态变化特征[J].自然资源学报,2003,18(5):562-567.

[3]Long H L, Heilig G K, Li X B, et al. Socio-economic development and land-use change: Analysis of rural housing land transition in the Transect of the Yangtse River, China[J]. Land Use Policy,2007,24(1):141-153.

[4]摆万奇,姚丽娜,张镱锂,等.近35 a西藏拉萨河流域耕地时空变化趋势[J].自然资源学报,2014,29(4):623-632.

[5]郭雅雯,赵敏娟.基于STIRPAT模型的陕西省耕地面积变化社会经济驱动力分析[J].水土保持研究,2012,19(6):197-201.

[6]陈文波,肖笃宁,李秀珍.景观指数分类、应用及构建研究[J].应用生态学报,2002,13(1):121-125.

[7]田义超,李晶,任志远.近300年来黄土高原耕地变化及时空格局分析[J].干旱区资源与环境,2012,26(2):94-101.

[8]杜新波,周伟,司慧娟,等.青海省2000—2008年耕地变化及驱动力研究[J].水土保持研究,2013,20(5):180-186.

[9]刘淼,胡远满,布仁仓,等.岷江上游耕地景观变化研究[J].农业工程学报,2006,22(7):82-86.

[10]白元,徐海量,刘新华,等.塔里木河干流耕地动态变化及其景观格局[J].土壤学报,2013,50(3):492-500.

[11]王成,袁敏,魏朝富,等.浅丘带坝区不同坡度下耕地景观格局分析[J].生态学杂志,2007,26(9):1424-1431.

[12]曾永年,吴孔江,靳文凭,等.青海高原东北部耕地变化及驱动力分析[J].干旱区资源与环境,2012,26(8):89-92.

[13]赵晓丽,张增祥,汪潇,等.中国近30 a耕地变化时空特征及其主要原因分析[J].农业工程学报,2014,30(3):1-11.

[14]徐嘉兴,李钢,陈国良.基于logistic回归模型的矿区土地利用演变驱动力分析[J].农业工程学报,2012,28(20):247-255.

[15]李传哲,于福亮,刘佳,等.近20年来黑河干流中游地区土地利用/覆被变化及驱动力定量研究[J].自然资源学报,2011,26(3):353-363.

[16]张乐勤,陈素平,王文琴,等.基于STIRPAT模型的安徽省池州市建设用地扩展驱动因子测度[J].地理科学进展,2012,31(9):1235-1242.

[17]王瑞发,夏非,张永战.青岛市近10年来耕地变化及其驱动力分析[J].水土保持研究,2013,20(2):108-114.

[18]Tzanopoulos J, Vogiatzakis I N. Processes and patterns of landscape change on a small Aegean island: The case of Sifnos, Greece[J]. Landscape and Urban Planning,2011,99(1):58-64.

[19]罗湘华,倪晋仁.土地利用/土地覆盖变化研究进展[J].应用基础与工程科学学报,2000,8(3):262-272.

[20]王惠文.偏最小二乘回归方法及其应用[M].北京:国防工业出版社,1999.

[21]Farifteh J, Van der Meer F, Atzberger C, et al. Quantitative analysis of salt-affected soil reflectance spectra: A comparison of two adaptive methods (PLSR and ANN)[J]. Remote Sensing of Environment, 2007,110(1):59-78.

[22]崔瀚文,姜琦刚,程彬,等.东北地区湿地变化影响因素分析[J].应用基础与工程科学学报,2013,21(2):214-223.

[23]王晓轩,夏丽华,邓珊珊,等.基于STIRPAT模型的广州市耕地变化社会经济驱动力分析[J].中国农学通报,2010,26(20):339-343.

[24]郇红艳,谭清美,朱平.城乡一体化进程中耕地利用变化的驱动因素及区域比较[J].农业工程学报,2013,29(21):201-213.

[25]邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2000.

[26]吴春花,杜培军,谭琨.煤矿区土地覆盖与景观格局变化研究[J].煤炭学报,2012,37(6):1026-1033.

[27]胡玉福,邓良基,张世熔,等.基于RS和GIS的西昌市土地利用及景观格局变化[J].农业工程学报,2011,27(10):322-327.

[28]Riitters K H, O′Neill R V, Hunsacker C T, et al. A factor analysis of landscape pattern and structure metrics [J]. Landsc Ecol,1995,10(1):23-39.

[29]Gong C F, Yu S X, Joesting H, et al. Determining socioeconomic drivers of urban forest fragmentation with historical remote sensing images[J]. Landscape and Urban Planning, 2013,117:57-65.

[30]Trapa J, Hättenschwiler S, Gattin I, et al. Forest ageing: An unexpected driver of beech leaf litter quality variability in European forests with strong consequences on soil processes[J]. Forest Ecology and Management, 2013,302(6):338-345.

Characteristics of Arable Land Fragmentation and the Socioeconomic Drivers in the Arid Area

ZHANG Yu1, WANG Tianwei1, CAI Chongfa1, LI Chaoxia1, ZHAO Qing1, TANG Xiaofei2

(1.CollegeofResourcesandEnvironment,HuazhongAgriculturalUniversity,Wuhan430070,China; 2.HubeiInstituteofSurveyingandMappingEngineering,Wuhan430074,China)

In order to investigate the fragmentation and driving mechanism of arable land in the arid areas, the arable land patterns of Tekes County were analyzed based on the images in 1990, 1998, 2000, 2003, 2006 and 2011, using remote sensing and GIS. The driving forces of the change of arable land patterns were identified using the partial least squares regression models. The results showed that the arable land fragmentation was increasing during the study period with the increase of patch density (PD), and both the area-weighted mean patch fractal dimension (AWMPFD) and euclidian mean nearest neighbor distance (MNN) increased and then decreased before and after 2000. The change rates of MNN and AWMPFD were negative during the period from 1998 to 2000 and the period from 2006 to 2011, and positive during the other periods, while PD had the opposite change trend. The results of the regression models indicated that the main driving factors of arable land fragmentation included the total population, the total power of agricultural machinery, grain crop yields, oil-bearing crop yields, while the effects of the variables were different in the three models. Large amount of arable land was replaced by construction land due to the population growth and the rapid urbanization, resulting in the arable land fragmentation. The improvement of agricultural mechanization promoted the intensive use of arable land, which reduced the isolation of arable land patches to some extent.

arable land; landscape pattern index; socioeconomic factors; partial least squares (PLS) regression models

2015-08-17

2015-09-06

国家科技基础性工作专项(2014FY110200A16);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2662015JC007)

张瑜(1988—),女,湖北钟祥人,博士研究生,研究方向为遥感与地理信息系统应用。E-mail:zhangy3172@163.com

王天巍(1977—),男,湖北荆州人,博士,副教授,研究方向为土地覆盖变化、土壤侵蚀机理、遥感与地理信息系统应用。E-mail:wangtianwei@webmail.hzau.edu.cn

F301.21

A

1005-3409(2016)04-0179-06