当水利不再成为农业命脉:现代化进程中的华北农村灌溉变迁

——以河北省易县桑岗村为例

许惠娇 叶敬忠

(中国农业大学,北京 100193)

当水利不再成为农业命脉:现代化进程中的华北农村灌溉变迁

——以河北省易县桑岗村为例

许惠娇叶敬忠

(中国农业大学,北京100193)

改革开放以后,尤其是上个世纪90年代以来,政府推动了自上而下的水利管理体制改革,然而在农村面临沉重的税费负担、农村青壮年劳动力被抽离到城市的背景下,村庄在农业灌溉上的自我管理和组织难以弥补公共服务供给市场化带来的弊端,从而导致基层水利的衰败和农村抗旱的“个体化”。与此同时,农村在现代化进程中采取的“资源采掘型”发展道路在服务于城市工业的同时,与农业争夺水资源,加剧农业的边缘化地位,加速农业人口的外流。对河北省易县桑岗村的实地研究发现,城镇化的“发展主义”逻辑诱使地方水利管理的公共服务市场化,抽离了农村建设的主体,压缩了农业用水的空间,水利不再成为农业的命脉。

水利市场化;抗旱个体化;水利边缘化;发展主义

一、研究背景

华北是我国严重缺水的地区,水资源时空分布不均,降水具有明显的季节性,70%以上的水量集中于7-9月,与农业生产需水季节错开。[1]建国以后,各个地方兴建了一大批水利工程,然而实行家庭联产承包责任制之后,水利工程的建设和更新改造的资金缺口很大,中国管理改革“从工程建设为中心到制度建设为中心”的战略主张越来越受到官方意识形态的认可。[2]自20世纪80年代,我国农村灌溉基础设施建设的供给模式从过度依赖工程建设转向管理变革与制度创新,实现单个权威向多个参与者平等合作的转变,从排斥市场转向市场友好。[3]

在“简政放权”思潮的影响下,各级政府启动了一场水权下放的水利管理体制改革,然而最终权力顺利下放的只有水利站、农技站等无权的部门。[4]1994年,财税体制改革让地方财政的空间进一步缩小。尤其是2000年以来,全国推行的农村税费改革、农业税、村提留和乡统筹的取消,更让基层政府的财政陷入困境。为了防止乡村组织乱收费,政策要求乡村取消共同生产费统筹,同时废除了两工制度、取消了共同生产费;而村内兴办水利、道路等集体生产公益事业所需资金,不再固定向农民收取村提留,而采取“一事一议”的办法,由村民大会民主讨论决定。在这种地方财政亏空的情况下推行的农村水利市场化改革,有“甩包袱”的嫌疑。[5][6][7]于是,股份制办水、企业化办水、商品化用水、“民办公助”等所谓“社会办水利”的多元化投资机制被创造出来。[8][9]然而,目前财政运行体制对水利投入主要依靠项目的形式,只有大型水库等项目才能得到补助,农村小水利很难得到上级的补助。[10]并且,在农村“空心化”、乡村精英被抽离参与城市建设的大背景下,[11]“社会办水利”并不能真正解决公共物品投资的困境。[12]数据显示,农村税费改革对农村公共投资产生短期负面影响,灌溉项目投资数从税费改革前的15%下降到改革后的10%,[13]1998-2003年中国农村村级年度公共物品投资中,村一级组织和农民负担了很大一部分,来自于上级的灌溉和排水投资预算最终落实到村一级的比例不足10%。[14]

在水利市场化改革的背景下,农田水利呈现以下三个明显的趋势:越来越多的水利设施实行市场化经营与管理,农村基层自治组织越来越弱化;农田水利建设小型化、家庭化。[15]。

简言之,20世纪90年代的财税体制改革大大缩小了地方财政的空间,推行农村税费改革、逐步取消农村义务工和劳动积累工后,原有的投入政策、组织方式等被打破,新的机制和办法尚未完全建立起来,缺乏稳定的资金投入渠道。有学者指出,农村灌溉用水是具有公共属性的自然资源,市场化改革罔顾水利作为一种准公共品的基本事实[16],私人或者不具备相应经济实力的农民在获得水资源和维护灌溉设施方面都存在一定困难,因此政府还不能完全撤出水市场,应当警惕公共产品供给过程中公共成本的“个体化”。[17]。

为了研究宏观农村水利变迁在村庄层面的具体呈现,自2013年11月,我们在河北省易县坡仓乡桑岗村对村庄灌溉制度的变迁历程进行了为期一年的研究。针对村庄抗旱的个体化现象,我们试图深入村民的生活世界,了解灌溉合作之于他们生产生活的意义和价值,理解在城镇化背景下人们的生计选择之于农田灌溉的影响。本研究试图回答以下问题:建国以来,华北农村的水利发生了怎样的变迁?为什么会发生这样的变迁?这种变迁的背后呈现出了怎样的政治、经济和文化图景?

二、研究村庄与研究方法

桑岗村距离坡仓乡政府驻地3.5公里,距县城74公里。全村183户,总人口688人,耕地770亩,人均1.1亩,林地1000多亩。2011年,桑岗村人均纯收入3000元左右,其中外出务工收入约占30%-40%,农业收入约占60%,其中养殖业30%,粮食10%,林果10%,其他(如传统手工红薯粉条)5%。桑岗村家庭人均纯收入低于贫困线的有20-30户,一般是家里有老人或病人,或无劳动力的家庭。

本研究采用定性研究方法,通过参与式观察和半结构访谈了解不同人群对农田灌溉变迁过程的历史记忆、经历和感受。访谈对象包括不同年龄段的人群、不同家庭条件的人群。研究还特别关注了性别的维度。此外,本研究还利用二手资料,对调研村庄以及所处县市的灌溉制度进行了历史回溯。

三、研究发现

华北地区灌溉用水量自1949年至1980年,呈递增的趋势,这与中央把河北省作为粮仓以扭转南粮北调的战略有关。华北地区利用强大的政治动员能力,大力发展机井灌溉,兴修水利。然而,自1980年,华北地区的灌溉用水呈递减趋势。在1980至2012年的23年间,河北省易县的年均降雨量为433.41毫米。*数据来自于笔者对易县水利局工作人员的访谈。桑岗村降水集中在6-7月,其他月份降雨量很少。降雨量不足给易县的农业生产带来巨大的挑战,尤其是小麦浇水次数多达6-7次,在一定程度上加大了农业生产的经济和劳力负担。

(一)人民公社时期集体组织灌溉:政府的“在场”与水利建设的强大政治动员

为了应对干旱的农业生产条件,从人民公社到分田到户期间,村庄以集体的形式进行灌溉。*桑岗村及附近一带村庄的农业水源主要有两种:从漕河引水,或从机井抽水灌溉。1998年村庄进行电网改造,首次引入潜水泵,在此之前,浇地主要使用柴油机。人民公社时期,灌溉组织单位为3个小队(老1队,老2队,老3队),1979年在全国“不允许吃大锅饭”的政策要求下分成6个小队。*桑岗村1956年入社,1967年分成5个小队,“文革”期间要求走集体路线,5个小队合并成3个小队,即老1队、老2队、老3队。随着人口的增加以及全国“不允许吃大锅饭”的政策要求,1979年3个小队又分成了6个小队,其中老1队分成1、2队,老2队分成3、4队,老3队分成5、6队。尽管生产队在不同的年代存在一定的分分合合,但每两个小队合作灌溉的实质始终保持不变,即原属于老1队的1队和2队仍然在灌溉方面进行合作,以此类推,这种合作主要是基于地缘关系。在合作灌溉过程中,生产队队长负责下达指令,协调不同生产队的浇地顺序、时间、人手安排等。这一时期,政府的“在场”使村民极易组织起来,为村庄的水利建设投工投劳,从制度上为集体组织灌溉提供了合法性,为集体合作提供观念上的支撑和保障,并由此修建了大量的干渠和支渠。

1979年,老1队、老2队在各自地块集中的耕地(村南、村东)分别打了一口井。机井由各个打井的小队负责管理。浇地的时候,打井的小队有优先使用权,其余小队由队长相互协商浇地顺序。不同小队间存在互惠合作的现象,如村南老1队的地最多,老2队次之,老3队的地最少,所以在老1队浇完地后,老2队通常会顺带帮老3队浇地,而在村东,老3队可以顺带帮老2队浇地。这种合作,一方面是源于柴油机笨重、不方便移动等客观原因,另一方面是因为这一时期村民的集体意识较强,且不合作的行为可能存在政治风险。简言之,在人民公社的组织架构下,桑岗村的人、财、物以及人们的思想被很好地动员起来,为完成国家对农业生产的任务而开展集体合作。

(二)分田到户后“或竞争或合作”:家户水权附着于集体水权之上

随着人口的增加以及全国“不允许吃大锅饭”的政策要求,1979年老1队、老2队和老3队各自分成两个小队。1982年桑岗村实行分田到户,村民的“家户”意识开始超越“公社”的概念,家户逐渐成为行动的主体,并依托于“生产队”的实体来满足农业生产的灌溉需求。由于当地较为干旱,水资源紧缺,所以对某个地块而言,除了拥有水井优先使用权的小队之外,其余小队往往需要通过竞争获得水源,如上个世纪80年代末,有一年干旱尤为严重,1队、2队在村南用机井(A)浇完地后,井水已所剩无几,其余的小队为了浇地,都派人守候在机井旁,拿起锄头等农具,摆开阵势,互不相让,后来甚至打起架来。当然,不同小队间也存在一定程度的互惠合作,尤其是地缘关系较近的小队尤为如此,如3队、4队的地紧挨着,有很多公共支渠流经两个小队的地块,所以他们出于浇地的便利等利益的考虑,经常捆绑合作与其他小队竞争水源。正如杜赞奇指出的,对于依赖流域灌溉的每个村庄而言,各个集团会为了争夺用水而出现分裂和组合,为了共同生存或竞争或合作。[18]家户水权附着于村庄集体水权之上,这两种水权一度共存于前近代华北乡村社会这一特定文化安排之下。[19]且相应的制度安排一直延续到20世纪90年代中期。具体而言,分田到户时,村民上交浇地的柴油钱,而机手的工钱则由大队补助;1985年左右,村民不仅需要上交柴油钱,还负担机手的工钱,这两部分费用上交后由生产队和机手对半分。1990年后,村民上交的柴油钱和工钱全部归机手所有,而维修机器和水管的费用仍由生产队集体支付。每个小队内部根据排号决定浇地次序,队长也有义务协调人手来寻找水源,如用很长的管子把某一处的井水引到另一口井等,尽可能地满足队员的需求。

讲练结合法是讲授法和练习法相结合的方法。教师边讲,学生边练既可以活跃学习气氛,又能够及时发现问题和解决问题。电工基础课具有课程内容比较多,公式比较多,习题量比较大,课时比较紧张,解题技巧比较灵活的特点,在教学中发现,学生在教师讲授时听懂了,可是自己做练习时却无从下手或出现错误比较多的现象。例如在讲授支路电流法这一节课的内容时,学生似乎掌握了列写回路电压方程和节点电流方程,但在实际练习过程中会出现各种各样的问题:不能正确标注回路的绕行方向,回路中各电阻元件的电压参考方向不能正确标识,回路中各电阻元件电压的正负号把握不准等等。所以在教学过程中,采用讲练结合法时非常有必要的。

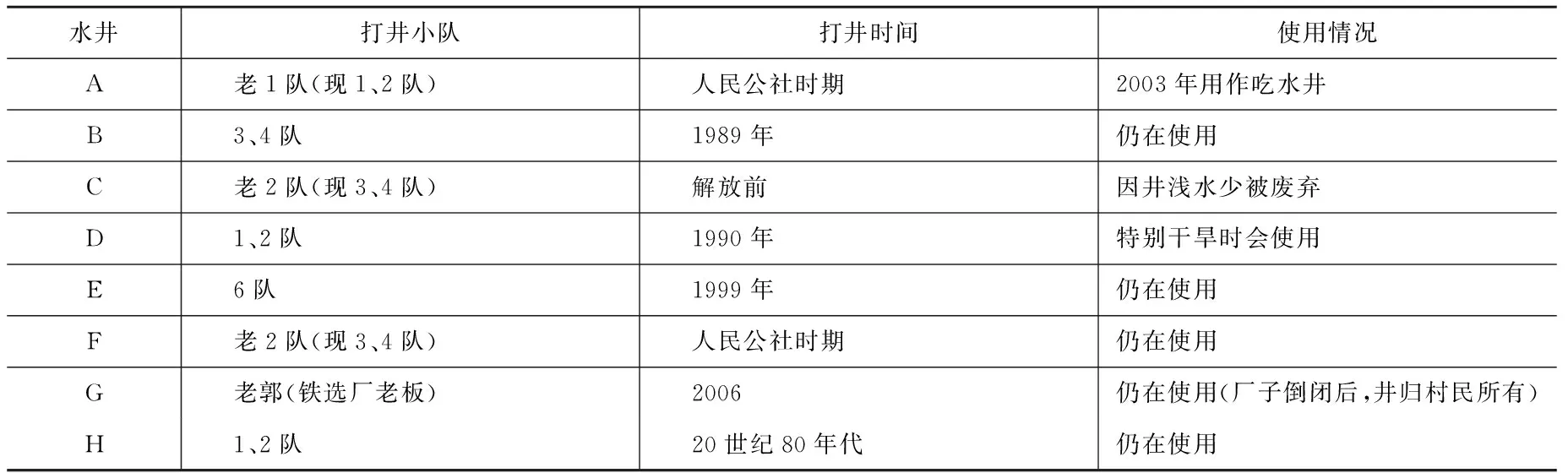

为了抗旱,有的小队联合起来打井,其中包括1、2队在20世纪80年代中期打的井H;3、4队在1989年打的井B;6队在1999年打的井E。相比之下,5队的地更为分散和细碎,也因此未能联合起来采取任何打井的集体行动。另外,打井耗费财力不小,因此也要求村民有一定的经济能力。历年来桑岗村的机井分布情况如表1所示。

表1 桑岗村机井概况

备注:数据来源于笔者对桑岗村村民和生产队长的访谈。

(三)城镇化建设:青壮年劳动力的流失与抗旱的“个体化”

20世纪90年代末,农民面临飙升的农业生产成本和沉重的税费负担。以柴油为例,河北省保定市农作物每公顷农用机柴油的消耗量从1993年的0.13吨,上涨到1997年的0.21吨,2004年的0.42吨。*《河北省农村统计年鉴》(1993-2007)村民普遍反映,坡仓乡有固定的柴油销售站点,但持续多年供不应求,且价格一路向上,如:生产队时期,柴油每公斤0.16元;分田到户后几年内,每公斤1.0元;近年来柴油每公斤8元。1993-2007年这15年间,河北省农用机柴油价格环比增长率仅有4年低于100%。*《河北省农村统计年鉴》(1993-2007)由于小麦种植过程中需要浇水6-7次,柴油价格上涨导致小麦生产成本暴涨,且小麦种植过程需要近一年的时间,导致投入产出基本持平,甚至不够一家人的口粮。与此同时,20世纪90年代末,桑岗村村民一年缴纳的税费占农业总收入的三分之一,给家庭带来了巨大的生计压力。为此,对有劳动力外出能力的家庭而言,男性外出务工、女性留守乡村从事农业生产就成了家庭劳动力的最优配置。

1998年,河北省政府全面推进农村城镇化进程,“以实现农村工业化、城镇化、现代化为目标”,“从大战略的高度抓好小城镇建设”,*《河北省农村统计年鉴》(2002)积极推进户籍管理制度改革,带动农村经济发展,吸引农民向二三产业转移。*《中共河北省委河北省人民政府关于1998年农业和农村工作的意见》(1998年2月24日)在城镇化建设浪潮、农村生产成本和税费负担日益加重的背景下,桑岗村的青壮年劳动力大量外流,外出务工地点集中在北京、天津、保定等城市。2014年的数据显示,桑岗村常年在外务工170余人,其中男性130余人,大部分妇女留守在家。*数据来源于笔者对桑岗村现任会计的半结构访谈。农业主要由留在村庄的妇女和老人承担,因此农业的女性化和老龄化现象日益凸显,放弃耗时耗力耗水的作物、选择省时省力抗旱的作物成了家庭最佳的农业种植结构,玉米取代小麦成为主要的大田作物,除草剂、化肥等可以减轻劳作负担的化学用品也受到了农村的普遍欢迎。在这种情况下,抗旱只成了极端干旱天气下的无奈之举,桑岗村呈现出抗旱“个体化”的局面。

(四)水利市场化改革与资本的扩张:抗旱“个体化”与农民分化

1995年前后,河北省“简政放权”、“企业化管理”、“社会办水利”等政策理念推动了自上而下的水利管理体制改革。这场自上而下的水利市场化改革,不仅源于基层政府财政的困境,更源于宏观经济发展对资本扩张的需求,后者推动各级政府将有限的货币资源投向见效快、短期收益显著的非农产业部门。政府大力推进小型水利工程拍卖、租赁和承包,桑岗村也在这一宏观政策的带动下发生了公共集体财产下放(仅剩柴油机和打麦机两种集体财产)的微观政策实践。由于柴油机老化、笨重,维修成本高,因此柴油机“下放”对生产队队长来说,是“甩包袱”的契机;而村民则倾向于把政策看作是“善意”和“正确”的,即使有些不符合地方实际,也是“可以理解的”,因为“政策不可能考虑方方面面、角角落落的事情,只能考虑总体上的情况”。村民用来浇地的柴油机由私人竞标抬价获得。自此,桑岗村的农田灌溉服务开始由私人提供,农业灌溉的集体合作在形式上走向终结。《河北省农村统计年鉴》(1999)有这样的记录:

“1998年我省大力推行股份制办水、企业化管水、商品化用水,拉动市场消费。继续大力推进小型水利工程拍卖、租赁和承包,实行社会办水利,探索了多元化投资水利的新机制。”

因为柴油机是以“抬价”招标的形式出卖的,所以价格几百到上千元不等。有些农户还会联合其他人一起出钱抬价。在通过抬价获得柴油机的12个农户中,7户属上等水平经济水平,1户属中等偏上,4户属中等水平,可见只有经济条件较好的农户才有能力参与柴油机的招标抬价。然而,只有7户继续为村民提供灌溉服务,2户因为身体原因不得不中断浇地服务,1户将柴油机倒卖掉,2户因为经济富裕,不愿意为其他村民提供灌溉服务。所以柴油机下放后,为农户提供灌溉服务的柴油机数量减少了近一半。

1998年农村电网改造,使潜水泵成为灌溉更为便捷的工具,柴油机因此被村民淘汰。然而,在抬价获得柴油机的12个农户中,仅有2户在淘汰柴油机后立即购买潜水泵;另有2户在间隔几年后才购买潜水泵;有2户因为身体原因无法继续为他人浇地,有1户因为忙于多元生计无暇给他人浇地,有2户购买潜水泵只为自家浇地,基本不为村民服务,有3户因为经济条件富裕,对买泵不感兴趣。因此,在柴油机淘汰的几年内,为村民浇地的设备数量大大减少,从原来的7台柴油机,减少至2台潜水泵,后来才慢慢增至4台潜水泵,而在2010年大旱发生之前,有两个生产队始终没有个人买泵或者以生产队的集体名义买泵。

在此过程中,队长亦自觉或不自觉地从集体的责任和义务中轻松解脱。村民可以找任何一个机手来为自己浇地,并通过排号决定浇地的顺序。原先队长与机手之间的互动过程几近消失,村民要么主动上门找机手表明浇地的意愿,要么在家被动地等待机手通过喇叭广播浇地的讯息。而机手出于搬运柴油机、安装潜水泵管子费时费工等多方面的考虑,不会轻易把机器往外抬,而是等到有足够的农户请求浇地后再采取行动。原先队长的“指令”减少了村民与机手之间沟通的成本,而现在村民与机手之间的互动,却成了一场没有时间保证的“消耗战”。在特别干旱的地块,井里水量有限,浇地等待时间长,有些机手往往不愿为此耗费过多的时间,只优先考虑自家和亲戚朋友,并腾出更多时间从事其他生计活动,于是边缘的地块就遭遇了“灌溉的彻底边缘化”。此外,机手的身体状况、家庭境遇等的不确定性也加大了农户在干旱时节浇地的风险,因此,灌溉服务提供的市场化改革表面上使村民更加自由、更加民主了,但实际上却使得每个村民都处在更大的不确定性当中。

这种抗旱的“个体化”局面对那些真正从事农业、以农业为生、没有其他生计来源的农民,尤其是老农来说,较大地影响了其生计水平;对那些不以土地为生、外出务工,或者在村里有其他收入来源的农民,浇地只是次要的考虑,土地减产或绝收对他们的生计影响微乎其微。因此,水利市场化改革加剧了村庄抗旱“个体化”的局面,加大了农民分化的程度,使那些依靠土地为生的老农民陷入更加不利的境地,也推动了更多青壮年劳动力在生计压力下离开农村,走向城市谋生。

(五)乡村工业化对水资源的攫取:“资源采掘型”发展加剧农业用水困境

自1980年至2010年,漕河上下游共建有38家铁选厂。2000年以来,农村税费改革让乡镇财政捉襟见肘,基层政府迫切需要招商引资。坡仓乡丰富的矿石资源因此成了促进当地经济发展的法宝。然而铁选厂对水资源的攫取导致河流水位和地下水位下降,水质污染严重,河流在春播季节趋于干涸。20世纪90年代中期,农业收入在家庭总收入中仍然占据重要位置,由于上游的宝石村建有铁选厂,桑岗村民在村干部的带领下前往宝石村抗议,最终以铁选厂修建尾矿处理配套设施而告终。但不久,河流上下游的铁选厂遍地开花,村民无法归责,势单力薄,只能作罢。2003年,桑岗村也有人开起了铁选厂,并雇用了30-40个村民干活。2008年,河北省政府开始严厉打击非法采矿,加强对矿产资源的管理,私人开矿的狂热才暂时停歇。桑岗村的乡村工业化走的是一种“资源采掘型”的发展道路,加剧了农业用水的困境,破坏了当地的生态环境和农业生产条件,也对当地的社区生活产生了影响。此外,以“采掘资源”为导向的乡村工业化虽然为城市建设提供了资源,但只有村庄的少数精英能够从中获益,大多数人却为此承担了发展的代价。

四、结论与讨论

对桑岗村的灌溉变迁研究显示,人民公社时期,政府的“在场”和强大的政治动员,使村民采用集体合作的方式进行灌溉。从分田到户到20世纪90年代中期,村民为了共同生存以合作和竞争来应对变化,以生产队为单位为争夺用水而出现分裂和组合。20世纪90年代末,由于飙升的农业生产成本和沉重的税费负担,以及城镇化推动的乡城人口流动,农户将男性外出务工、女性留守乡村作为家庭劳动力的最优配置,逐渐放弃耗时耗力、耗水的作物,将省时省力、抗旱的作物作为家庭最优的农业种植结构,抗旱的“个体化”现象日益凸显。与此同时,水利市场化改革使村民在水利灌溉公共服务的获取上面临更大的不确定性,引发了更多的用水不平等,加剧了抗旱“个体化”困境。尤其是对以土地为生、没有其他收入渠道的农民,农业灌溉用水不确定性的增加严重影响了他们的生计,并在一定程度上促进了农民的分化。此外,乡村工业化道路采取的“资源采掘型”道路,严重攫取了农业用水,[20]在一定程度上加速了作物种植结构的变迁。

王焕炎指出,农村问题归根到底是国家问题,在乡村水利的这个舞台上,村庄之内、村庄之间、村庄与国家之间,围绕着管水、用水、分水的问题,形成一幅不同权力主体之间相互联系、相互影响的三维图景,上演着一幕幕竞争、冲突、调适与统合的政治戏剧。[21]桑岗村农业灌溉变迁的轨迹,正是中国宏观经济发展在村庄实践的产物。20世纪90年代后,中国确立了社会主义市场经济体制的正统地位,中国政府决心走一条以经济增长为中心、工业化、城市化的发展道路,一方面它需要来自农村地区的青壮年劳动力,另一方面它需要来自广大农村地区的生产资料。桑岗村青壮年劳动力的外出、“资源采掘型”的发展都是在服务于城市的建设,而水利市场化改革亦是城市资本向工业等效益更高部门转移的附属品,只是以“资源高效利用”为名义。实际上,水资源管理权的下放、水资源的商品化和私有化,不仅涉及水的生物物理层面的讨论,更是一场嵌入社会、经济、文化网络的实践。[22]水资源供给从国家范式到市场范式的转变,意味着水从一种公共物品变成可贸易的商品,而消费水的个体从公民变成了消费者,水的获取从一种权利变成一种购买商品的能力,水的市场化以追求经济效率而非社会公平为目标,其潜在的假定是市场供水比国家供水更有效率。[23]然而桑岗村的经验证明,水利市场化改革带来的并非是效率,而是获取水资源的更大的不确定性和不平等。与此同时,它实际上还是政府向其他部门转嫁公共事业负担的一种合法化的渠道。[24]

水利市场化改革后,村庄在农业灌溉上的自我管理和组织呈现散漫的“个体化”现象,难以弥补公共服务供给市场化带来的弊端,从而导致了基层水利的衰败。尤其是,工业化、城镇化的快速扩张带来的信息、理念、物质等方面的持续流动,增加了人们的异质性,改变了社区的社会关系,重塑了人们的身份定位和角色边界,直接或间接地破坏了集体行动的可能性。[25]此外,人们从传统语境意义的社会义务与形式中脱离出来,人的生活方式、价值取向和道德观念愈来愈多元化。[26]

简言之,20世纪90年代以来国家从农村水利供给中撤离和地方财政萎缩的背景下,桑岗村并未兴起民间办水利的热潮,反而陷入抗旱“个体化”的困境。其水利灌溉变迁的历程正是中国以经济增长为中心的发展主义逻辑的产物。其青壮年劳动力的外流和地方资源的采掘均服务于“城市偏向”的国家发展战略。[27]水利市场化改革虽以“高效率”为名,但却深深嵌入更广阔的政治经济结构之中,呈现出资本主义扩张下的历史和经济动力,遮蔽了不同经济利益主体对水资源及其背后的意义和话语的角逐。[28]。作为城镇化和现代化进程的结果,水利如今已不再成为农业的命脉,农村水利已经彻底边缘化。

[1] 徐秀丽. 近代河北省农地灌溉的发展[J]. 近代史研究,1993(2):37-54.

[2] 王亚华. 经济学视野的水权理论研究——《水权解释》概要及相关思路[J]. 水利发展研究,2006(10):11-15.

[3] 蒋俊杰. 集权化模式的兴起与瓦解——一项对我国农村灌溉基础设施供给模式的制度分析[J]. 云南行政学院学报,2007(6):58-61.

[4] 李媛媛,陈国申. 从“放权”到“收权”:“简政放权”的怪圈——“莱芜经验”的反思[J]. 社会主义研究,2005(5):59-61.

[5] 毛寿龙,杨志云. 无政府状态、合作的困境与农村灌溉制度分析——荆门市沙洋县高阳镇村组农业用水供给模式的个案研究[J]. 理论探讨,2010(2):87-92.

[6] 朱敏. 农村社会个体化与乡镇治理——基于皖中G乡的经验研究[D]. 复旦大学博士学位论文,2010.

[7] 廖家勤. 财政约束下有效促进农村基础设施建设的政策选择[J]. 农村经济,2006(3):56-59.

[8] 涂进万. 免税后农村基础设施建设投资主体失衡问题[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版),2007(4):370-372.

[9] 郑春美,等. PPP模式在我国农村基础设施建设中的应用研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版),2009(12):23-27.

[10] 卢毓俊. 农村基础设施建设和村庄整治中存在问题的原因分析[J]. 农业经济,2011(7):22-23.

[11] 赵文杰,饶静. 农村“空心化”对农田灌溉管理的影响——基于赣、黔、冀、辽四省的田野调查[J]. 中国农村水利水电,2013(7):61-63.

[12] 马林靖. 中国农村水利灌溉设施投资的绩效分析——以农民亩均收入的影响为例[J]. 中国农村经济,2008(4):55-62.

[13] 罗仁福,等. 村民自治、农村税费改革与农村公共投资[J]. 经济学,2006(4):1295-1309.

[14] 张林秀,等. 中国农村公共物品投资情况及区域分布[J]. 中国农村经济,2005(11):18-25.

[15] 罗兴佐. 农村合作灌溉的瓦解与近年我国的农业旱灾[J]. 水利发展研究,2008(5):25-26.

[16] 田先红,陈玲. 理解当前农田水利困境的四维框架——湖北荆门市高阳镇新贺泵站调查[J]. 中共杭州市委党校,2011(2):68-73.

[17] 杨煦强. 减少和避免农村公共成本个体化[J]. 中共铜仁地委党校学报,2008(5):54-57.

[18] 〔美〕杜赞奇.文化、权力与国家 1900-1942年的华北农村[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2004:20-21.

[19] 张俊峰. 前近代华北乡村社会水权的表达与实践[J]. 清华大学学报.(哲学社会科学版),2008(4):35-45.

[20] 李华,叶敬忠. 谁的水,谁的发展:农村工业中的水资源攫取现象反思——基于对河北省宋村的研究[J]. 开放时代,2014(3):143-152.

[21] 王焕炎. 水利·国家·农村——以水利社会史为视角加强对传统社会国家社会关系的研究[J]. 甘肃行政学院学报,2008(6):71-76.

[22] Harris, L.M. “Gender and Emergent Water Governance: Comparative Overview of Neoliberalized Natures and Gender Dimensions of Privatization, Devolution and Marketization”, Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography. 2009, 16(4), 387-408.

[23] Bakker, K.J. “A political Ecology of Water Privatization”, Studies in Political Economy. 2003(70): 35-58.

[24] Wilder M. and P.R. Lankao. “Paradoxes of Decentralization: Water Reform and Social Implications in Mexico”, World Development. 2006, 34(11): 1977-1995.

[25] Singh, S. “Communities in Transition: Implications for Common Property Resource Management”,Forests,TreesandLivelihoods. 2006, 16(4): 311-328.

[26] (德)乌尔里希·贝克. 风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社,2004:156.

[27] Griffin. K., Khan. A.R. and Ickowitz. A. “Poverty and Distribution of Land”,JournalofAgrarianChange. 2002, 2(3): 1-82.

[28] Ahlers R. and M. Zwarteveen. “The Water Question in Feminism: Water Control and Gender Inequities in a Neo-liberal Era”,Gender,Place&Culture.AJournalofFeministGeography. 2009, 16(4): 409-426.

[责任编辑:申凤敏]

许惠娇,中国农业大学人文与发展学院博士研究生,主要研究方向:农村发展研究;叶敬忠,中国农业大学人文与发展学院教授,主要研究方向:发展干预与社会转型、发展政策、发展规划、农村留守人口、农村教育研究。

F303.1

A

1002-6924(2016)07-155-161