日本早稻田大学所藏《蛮苗图说》评介

李 国 栋,张 宝 元

日本早稻田大学所藏《蛮苗图说》评介

李 国 栋,张 宝 元

《百苗图》的传世各抄本,传抄时间延续了一个半世纪。若按时间的先后顺序加以排比,则可以发现贵州各世居民族其历史文化演变的基本轨迹,因而史料价值不容低估。但如何鉴别其真伪及其传抄的时间和地点,自然也就成了重要的研究课题。目前,国内已公开出版的抄本多达十余种,此前已做过初步研究。近年来,又通过互联网获知日本早稻田大学所藏《蛮苗图说》也属于《百苗图》抄本之一。若将该抄本与国内出版的各抄本相比较,不难发现,该抄本大致传承于贵州博物馆所藏甲种本,即学界所称的“博甲本”。该抄本绘图精美,文字的抄录错误甚少,抄本中还保留有收藏印章,表明该抄本于昭和二十年,即1945年被早稻田大学收藏。该抄本的成书和传播牵涉到中日两国之间的众多文人学士,因而能够较为完整地表明中日两国文人学者对贵州各世居民族的认识水平,其资料价值较为珍贵。

蛮苗图说;早稻田大学;世居民族

作者李国栋,男,汉族,北京人,博士,吉首大学历史与文化学院特聘教授(湖南 吉首 416000);张宝元,女,苗族,湖南古丈人,硕士研究生(湖南 吉首 416000)。

一、《蛮苗图说》的收藏现状

日本早稻田大学图书馆珍藏有《蛮苗图说》一书。这是一本图文并茂的图志文献,反映的内容是贵州各世居民族的历史文化。若将《蛮苗图说》与国内所藏并公开出版的《百苗图》各抄本相比较,不难发现,该抄本乃是《百苗图》传世抄本之一,仅书名不同而已。以下为了方便行文,将该抄本简称为“早大本”。“早大本”的封面保留有收藏印一方,收藏编号为双行书写“二 16 2436”。“早大本”的内封有楷书长方形标签一方,文字双行楷书共14字,即“早 大 文学 部,昭和二十年七月九日”,内封还有收藏编号“2436”。这足以证明,该藏本迟至1945年7月才正式被早稻田大学收藏。

“早大本”的开本大致为:高32cm,宽45cm。这一开本与国内所藏其他《百苗图》抄本中的“刘甲本”、“刘乙本”相近。右图左文,开本大气凝重,装帧精美。全书共计80个条目及附图,与正本的《百苗图》抄本相比较,仅遗失了“紫薑苗”和“六洞夷人”两个条目,而且条目的编排顺序也与标准的《百苗图》抄本相吻合,可以认定书名虽然不同,但却是传承明晰的《百苗图》抄本之一。“早大本”传承及收藏的过程线索分明,因而具有较高的资料价值。现将该书的现存条目与《百苗图》其他传世抄本对比列表如下:

百苗图(《百苗图抄本汇编》)《苗蛮图说》(日本早稻田大学藏本)《蛮苗图册页》(美国国会收藏本)法兰西藏本I.H.E.C.,Paris.博甲本《黔苗图说》刘甲本《七十二苗全图》倮儸黑猓罗苗猓猡罗鬼女官女官女官女官罗鬼女官白倮儸白猓羅白猓罗宋家苗宋家苗宋家苗宋家苗蔡家苗蔡家苗卡尤仲家卡尤仲家卡尤仲家卡尤仲家补笼仲家普瀧狆家补笼仲家补笼仲家青仲家青狆家青狆家青狆家曾竹龙家曾竹龍家曾竹龙家曾竹龙家狗耳龙家狗耳龍家狗耳龙家马蹬龙家马蹬龍家马蹬龙家马蹬龙家大头龙家大头龍家大头龙家大头龙家花苗花苗花苗花苗红苗红苗红苗红苗白苗白苗白苗白苗青苗青苗青苗青苗黑苗黑苗黑苗黑苗剪发仡佬剪发犵狫剪发仡佬剪发仡佬东苗东苗东苗东苗西苗西苗西苗西苗夭苗夭苗夭苗侬苗侬苗侬苗侬苗打牙仡佬打牙犵狫打牙仡佬打牙仡佬猪屎仡佬猪屎犵狫猪屎仡佬猪屎仡佬红仡佬红犵狫红犵狫红犵狫花仡佬花犵狫花犵狫花犵狫水仡佬水犵狫水犵狫水犵狫锅圈仡佬锅圈犵狫锅圈犵狫锅圈犵狫土人土人土人土人披袍仡佬披袍犵狫披袍犵狫木佬狇狫苗狇狫狇狫仡僮犵獞苗犵獞犵獞蛮人蛮人蛮人蛮人僰人僰人僰人僰人峒人峒人峒人峒人谣人猺人猺人猺人杨保苗杨保苗杨保苗杨保苗佯僙苗佯僙苗佯僙苗佯僙苗九股苗九股苗九股苗九股苗八番苗八番苗八番苗八番苗紫薑苗紫薑苗紫薑苗谷蔺苗谷蔺苗谷兰苗谷蔺苗谷蔺苗谷蔺苗阳洞罗汉苗阳洞罗汉苗阳洞罗汉苗阳洞罗汉苗阳洞罗汉苗克孟牯羊苗克孟牯羊苗克孟牯羊苗克孟牯羊苗克孟牯羊苗克孟牯羊苗洞苗狪家苗洞苗洞苗洞苗洞苗

从上表可知,“早大本”保存较为完好,展开系统研究具有较高的可信度,传抄和保管过程中的残损及讹误很容易加以识别,且成书时间又确凿可靠,因而具有较高的研究价值。以下仅就“宋家苗”、“补笼仲家”、“花苗”、“谷蔺苗”、“峒人”条目所载文字和附图略加举例讨论。

二、条目文字的对比研究

“早大本”现存的80个条目中,文字说明大体承袭了《百苗图》诸抄本的内容,不过也做了一定的改动。改动的目的主要是为了便于日本学人阅读。

(一)宋家苗条

“早大本”、“博甲本”、“刘甲本”所述内容,并无实质性差异。但“早大本”在言及“宋家苗”的分布区域时,写着“‘宋家苗’在贵州贵阳、安顺二府”,*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·宋家苗》。在‘贵阳’二字前增添了“贵州”二字。贵州乃省名,中国学人凡阅读《百苗图》者,无人不知。但对日本读者而言,却不具备这样的地理知识背景。“早大本”既然是为日本读者而编,确实有必要增补“贵州”这一省名,以利于日本读者的理解。

再如,在言及妇女的头饰时,“早大本”写着“妇人都笄而短襟”,*同。与其他各本比较,增添了一个“都”字。按照古汉语的语法惯例,增添“都”字完全没有必要。但对日本读者而言,光凭古汉语的文本记载,不可能领悟到这是一种带普遍性、标识性的头饰,因而增添这个“都”字,也是为便于日本读者准确理解。

当言及“宋家苗”婚姻礼仪时,“早大本”做了如下表述:“女家率亲戚以箠楚击之”,*同。与其他抄本比较,“箠楚”二字前增补了一个“以”字,“箠楚”二字后又增补了“击之”二字。按照古汉语的语法,“箠楚”本身就是标准化的谓语,“早大本”所增添的三个字,完全没有必要。但考虑到日本读者对古汉语并不熟悉,阅读时很容易误解,增加这三个字才能帮助日本读者领悟到是以象征性毒打的方式去对待迎亲的队伍,并注意到这仅是一种仪式性的婚礼环节。

(二)补笼仲家条

“早大本”在言及“补笼仲家”珍爱铜鼓时,做了如下表述:“岁时,击铜鼓以为欢”。*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·补笼仲家》。与其他各本比较,增补了一个“以”字,这也是为了方便日本读者理解所为,但对古汉语而言,完全无此必要。在言及“补笼仲家”的葬式时,“早大本”做了如下表述:“葬者必以伞照墓”。*同。与其他各本比较,将“盖”字改写成了“照”字。值得注意的是,若按照古今汉语的用词习惯,这个字如果需要改动,理应改写作“罩”字。“罩”与“照”虽为近音字,但在汉语中的含义截然不同。而日本人则习惯于用“照”字,这样的用词习惯差异才是“早大本”必须改动此字的缘由所在。当代读者征引该抄本时,勿将这一改动曲解为技术性的错误,勿以为日本传抄者写了错别字。

四、五十年前,日本知名学者中尾佐助和佐佐木高明倡导所谓的“照叶林文化”研究。[1]他们研究的对象其实就是亚热带常绿阔叶林,以及植根在这一生态系统的远古民族文化,但在用词惯例上写作“照叶林”,而不写作常绿阔叶林。表面上看,似乎有些故作神秘的意味,但从这两个术语的内在联系来看,却十分接近,都是指森林将整个大地覆盖起来,不会直接暴露在日照下面,其要传达的含义,无非就是遮盖、罩住的意思。从这个实例也就可以明显地看出,在日本人看来,使用这个“照”字才符合该民族认识和理解的习惯。“早大本”上述改动与这样的用词差异其实是一脉相承的,但从汉语的角度来看,却觉得有些奇怪。

在言及“补笼仲家”心性时,“早大本”写着“其性好勇”,*同。而其他诸本皆写着“性剽悍”或“其性剽悍”。“早大本”的这一改动,也是为了照顾日本人用词习惯,但改动后所传达的含义与其他各本很不相同。其他各本的用词具有明显地贬义,而“早大本”的用词则有明显地褒义,这恐怕是由于日本民族崇尚勇武而作出的改动。

(三)花苗条

“早大本”在行文中删去了有关“花苗”丧礼和葬式的所有内容。有关这一习俗,“刘甲本”的表述如下:“丧,则亲戚携酒肉以赙,环哭尽哀。‘三七’携鸡一只、饭一盂、酒一瓶往祭。延巫持咒,谓之‘放七’。祭毕,磔鸡碎器,谓之‘鬼散’。葬不用棺,敛手足而瘗。卜地,掷鸡子不破者,为吉”。*见刘雍先生收藏的《七十二苗全图·花苗》。至于“早大本”删除这一段内容,也有其特殊的用意。原因在于这一内容涉及到苗族的生死观和灵魂观。苗族是讲人类死去,其灵魂要到另一个世界与祖宗团聚,如果达不到这样的丧葬目的,死者的灵魂就会成为孤魂野鬼,会对活着的人构成骚扰。所以整个丧葬礼仪的目的就是要确保死者的灵魂远去而不返回,去到他该去的地方,不允许其返回活人的世界。[2]这一灵魂观和生死观与日本民族的信仰构成明显地冲突。日本读者也无细究这一精神生活的兴趣,删去以后,更利于本书在日本读者中流传。

(四)谷蔺苗条

“早大本”在言及“谷蔺布”的市场声誉时,与其他各本比较,故意删去了“每入市,人争购之”*见贵州省博物馆《黔苗图说·谷蔺苗》。一节。初看起来,似乎是因抄录时的笔误所使然,对原文的表达并无大碍。但若考虑到日本民族学家自鸟居龙藏以下,都致力于强调我国各少数民族都是在封闭状况下自力延续和发展,有意回避各少数民族与周边民族,特别是与中央王朝的密切关系。[3]那么这一删减显然是延续这一研究思路而来,意在淡化谷蔺布的商业价值,从而起到淡化谷蔺苗与周边各民族密切关系的用意。这显然不是笔误,而是针对日本人思维习惯有意而为之。

(五)峒人条

“早大本”在言及峒人的分布区域时,写着“峒人多在黔省下游”,*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·峒人》。与其他各本比较,增补了“黔省”二字。“黔省”二字意在提示日本读者关注总体的地理区位,其用意与上述宋家苗中增补“贵州”二字意图相同。以下若遇相似情况,恕不赘述。

“早大本”在叙事中增补了如下一段内容:“在石阡朗溪司者,颇类汉人。在洪州者,性稍贪,好于遗物。”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·峒人》。增补的意图是希望日本读者对侗族分布的总体情况获得一个完整的理解。增补的内容事出有因,而且各有所本,本不为过。但若考虑到该书下文还有“洪州苗”专条,而此处所增洪州的内容,理当移自该条为好。这显然是因为该本的编修者对侗族文化了解欠深,对条目设置照顾不周而造成的赘笔。

(六)水家苗条

“早大本”在言及水家苗分布时,做了如下表述:“自雍正十年,由广西拨辖于黔之都匀府”。*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·水家苗》。这与其他各本比较,将“粤西”改写为“广西”。“粤西”乃广西的古代别称,与民国年间的正式称谓有别,改写成广西更有利于日本读者的理解。

另外,对水家苗纺织技艺的表述,“早大本”行文如下:“女人纺织,故有水家布之名”。*同。“博甲本”在纺织二字之前有一“善”字,其他各本情况相似。此处的“善”字不应脱漏,否则与下文的“故”字关联就会脱节,此处才是编修者的笔误。

有关水家苗婚姻的描述,“早大本”做了以下记载:“相欢者,遂成婚焉”。*同。与其他各本比较,在“相欢者”三字后有意删去“负之去”三字,又将“遂婚媾”改写成“遂成婚焉”。应当看到,其他各本的表述更接近于水族的婚俗实情,“早大本”的改动更加接近于日本对中国汉族婚俗的认识和理解。做出这样改动的意图,纯属为了照顾日本读者的认识习惯。从学术研究的视角来看,这样的改动确实欠妥。

通过上述比较,从中可以发现“早大本”的文字表述大体遵循了《百苗图》的传统,能够较好地传达其基本内容。而所作出的改动,除了个别笔误外,绝大部分都是有意而为之。改动的目的都是为了方便日本读者的阅读和理解,也更容易与日本的学术传统接轨。有鉴于此,对待“早大本”的文字改动,应当报以更大的关注,因为这正是它的学术价值所在。它有助于我们认识二十世纪中日学术交流的实情,特别是某些细节。这些内容都是那个时代的产物,本身就具有不可替代的史料价值。

三、条目绘画的对比研究

“早大本”接近于全本,全书共80副画及附文,但本文篇幅有限,在此仅选取宋家苗、补笼仲家、花苗、谷蔺苗、峒人、水家苗6幅绘画,对其内容进行分析。

(一)宋家苗条

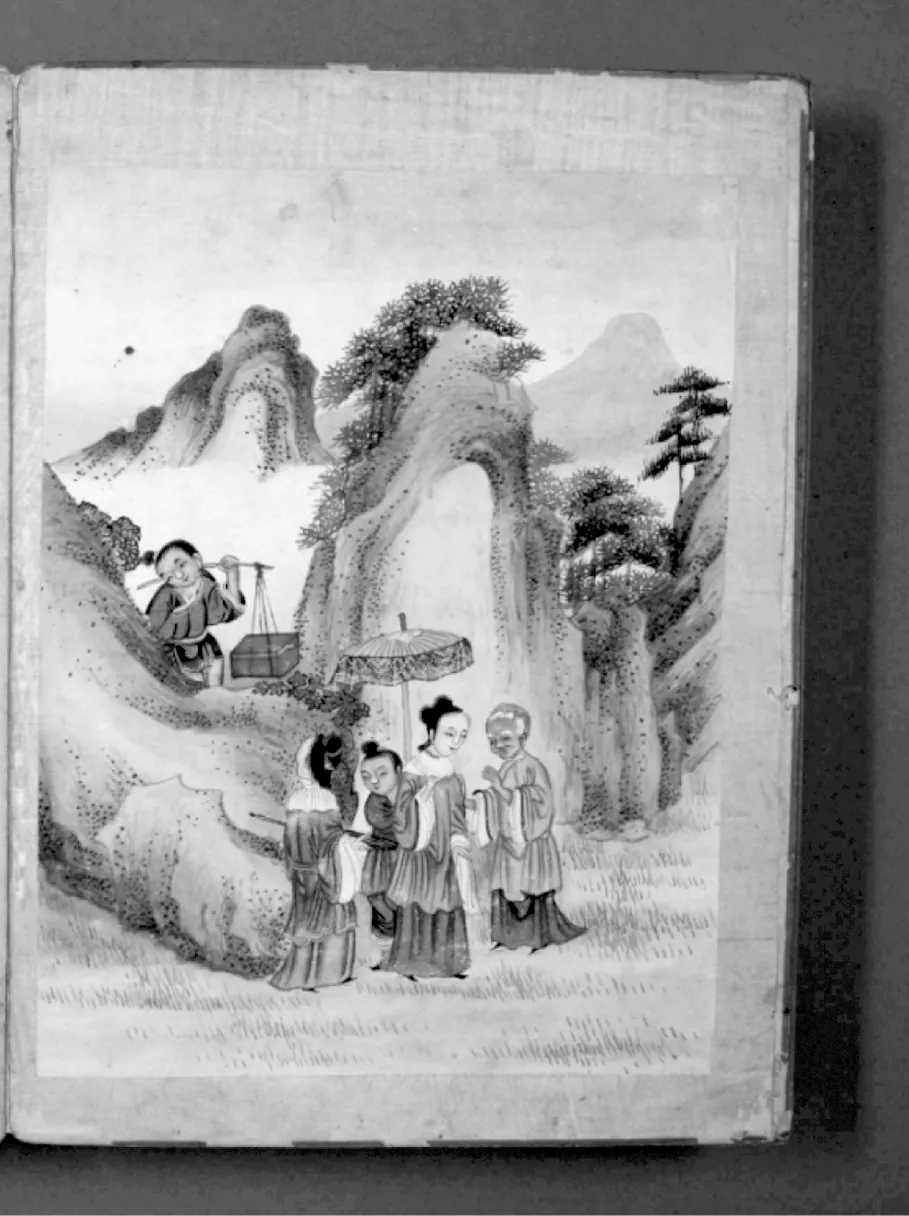

图1 “早大本”之宋家苗条图

该图共绘有6个人物,从右向左行进。走在最前面的是一名男子,挑着沉重的礼品担子。其后是一名男子背负一个年轻身着盛装的女子。再其后紧跟一名年长的妇女,为盛装女子撑伞。后方紧跟两位女性,一老一少,手持竹鞭,作追打状。该绘图显然是根据文字说明中的“男家遣人往迎,女家率亲戚以箠椘击之”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·宋家苗》。立意作画。走在最前面的男子显然是一名脚夫,任务是搬运礼品。背负少女的男子按照宋家苗的习俗,应当是年轻女子的兄弟或者堂兄弟,所背负的女子则是迎娶到的新娘。撑伞的年长妇女显然是受男方家族派遣,前来迎娶新娘的代表。而尾随的两名女性,则是新娘的近亲,姊妹或者母亲、婶婶。她们是按照宋家苗的习俗,意在象征性的惩处男方派遣来的迎亲人。

与《百苗图》其他版本比较,“早大本”的绘图看上去更为精美、工整,但画面呈现的内容显然不是简单的临摹。虽与其他各本立意相近,但绘画的视角和呈现的人物的灵动程度都具有较高的艺术造诣。

“刘甲本”所绘内容为《迎娶出门图》,绘图的视角与“早大本”相反,迎亲队伍是从左向右行进。新娘无人背负,脚夫身背竹箱。相比之下,反映的婚礼情景比“早大本”和“博甲本”简朴。

“博甲本”所绘内容为《背妇迎娶图》,绘图的视角与“早大本”相同,走在最前面的男子不是身挑担子,而是背负竹箱。但反应的内容也是取材于文字说明中的迎亲场景中的象征性打闹情景。

“刘乙本”所绘内容为《娶妇在途候报图》,所绘立意与上述三本基本相同,但所绘内容则是迎娶到新娘后,返回男家的途中的行进情景。挑礼物的随从挑担子,但其位置是跟在迎亲队伍的背后,与回家行进的情景极为吻合。不难看出,“早大本”是在上述三图的基础上,做了艺术性的改动,图中人物的表情比上述三本更为生动。

若将“早大本”以外的同条绘画内容相比较,“台甲本”《夺亲迎娶图》的绘画过于苟简,图中仅4个人物。绘画技法粗陋,但绘画的立意却与“早大本”一致。

“台乙本”所绘内容为《新妇奉姑图》,与“早大本”所绘内容完全不同。该本是依据文字说明中的“旦,即进盥于姑,以供妇职”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·宋家苗》。立意作画。画中显示新媳妇侍奉婆婆的情景,屋外还画有4个人在窃窃私语或驻足观看,以此显示对新媳妇克尽妇职的赞赏之意。

综上所述,除“台乙本”外,各本所绘内容完全相同,都是描绘宋家苗特殊的婚礼情景,因而他们是一脉相承的绘画,而“早大本”是在综合上述各本长处后精心改画的。“台乙本”所绘内容则是另外一个系统,不属于《百苗图》各抄本的绘画脉络。其出处应当另作探讨。

(二)补笼仲家条

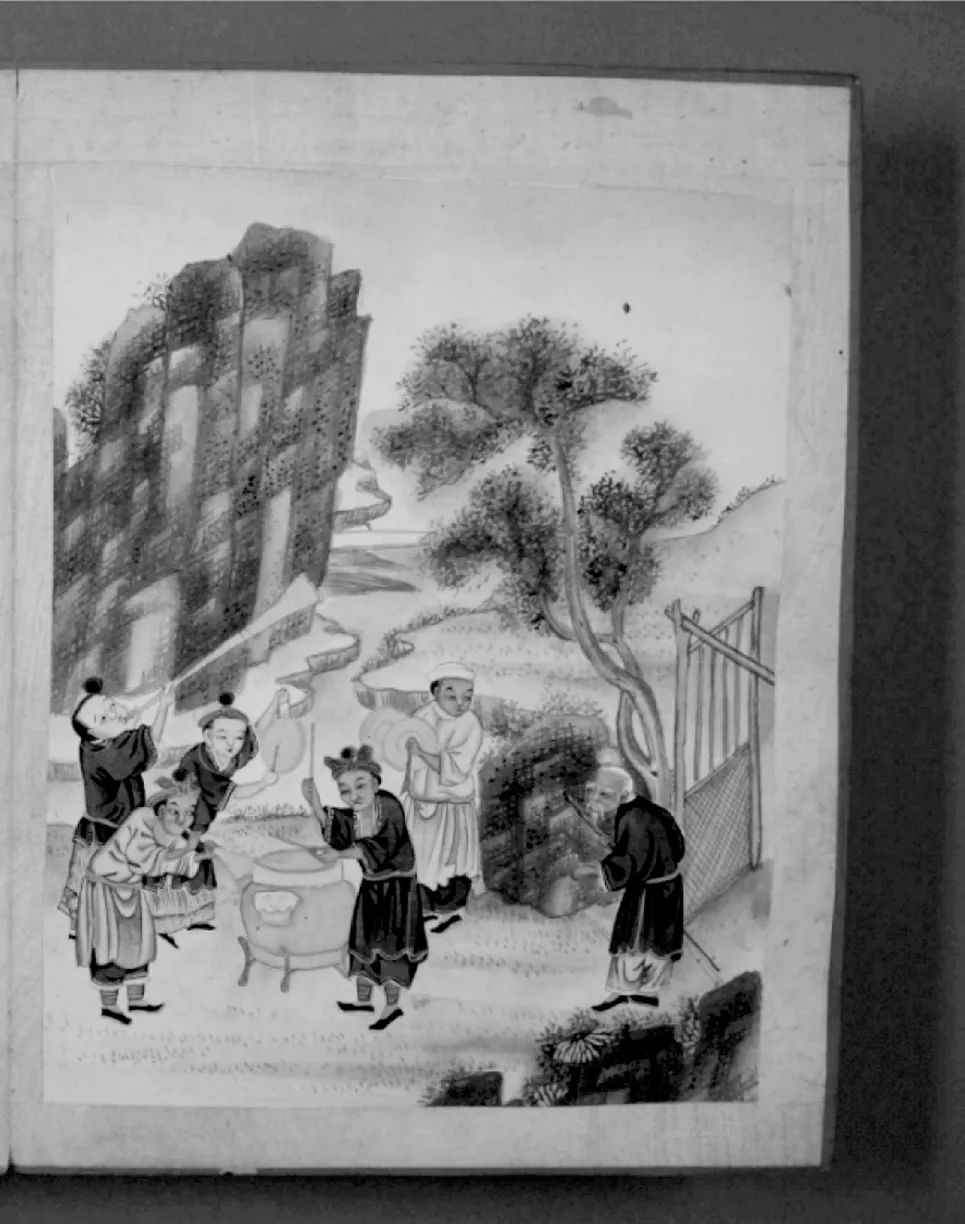

图2 “早大本”之补笼仲家条

“早大本”所绘内容为《鼓乐演奏图》。画中共有6人,整图取材于文字说明中的“岁时击铜鼓以为欢”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·补笼仲家》。立意作画。可是由于铜鼓极为珍贵和难得,普通家族村社不一定拥有铜鼓,因而画中没有画“铜鼓”,而是改画为“木鼓”,这显然是出于普及的需要而做出的改动。

与《百苗图》其他各版本比较,“刘甲本”绘画为《乐队演奏图》。所绘视角与“早大本”稍有差异,但构图较为简单,仅画了4个人物。一人吹长号,一人敲锣,一人击铜鼓,右侧一位女子驻足指导。值得注意的是,画中较为精准地描绘了铜鼓的形制,与文字说明更为吻合。

“博甲本”所绘为《乐队演奏图》,所绘内容与“早大本”一致。可见“早大本”与这两个抄本具有十分明晰的传承关系。

“刘乙本”所绘为《乐队演奏图》,画中有7人,一人吹长号,一人吹唢呐,一人敲锣,一人身挑长腰鼓,另一人站立击鼓,一人敲钹,右侧一老者持手杖,驻足指导演奏。值得注意的是,图中所绘的长腰鼓按照相关典籍记载,乃是补笼仲家特有的传统乐器,[4]其形制与傣族的象脚鼓相通。据此可见,“刘乙本”的绘图者显然另有所本,值得另作探讨。

“台甲本”绘画为《乐队演奏图》,但所绘内容粗陋苟简,仅画了3人,一人吹长号,一人击锣,一人击鼓,但敲击的不是铜鼓,而是中型木鼓。由此可见,“早大本”显然不是传承于“台甲本”。

综上所述,“早大本”的绘画在立意上与“博甲本”、“刘甲本”、“刘乙本”相同,所反映的内容具有明显地传承关系。但绘画比较工整,涉及的人物众多,显然是综合各本后改画的。最大的改动是将铜鼓或者长腰鼓改画为普通木鼓。这显然比较贴近普通村寨的实情,画出了非常晚近的补笼仲家年节实景。

(三)花苗条

图3 “早大本”之花苗条

“早大本”所绘内容为《跳月择偶图》,图中画有两男两女,右侧男子正在吹奏芦笙,紧跟在后的青年女子左手摇响铜铃,右手拿着一个精心绣制的荷包,作欲馈赠男友状。左侧一男一女在林中促膝谈心,显然是互赠礼物后停止歌舞的小憩情景。整图取材于文字说明中的“未婚男子吹笙,女子振响铃,歌舞戏谑以终日”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·花苗》。。然而画面更能反映跳月择偶中的个人之间的差异,也反映出参与者在不同时空场域下的多样化情景。

与《百苗图》其他各本比较,“刘甲本”所绘内容为《孟春跳月图》。图中两男两女,男子吹奏芦笙,女子手振响铃,翩翩起舞,整个构图反映的是同一时空场域内的歌舞情景。

“博甲本”与“刘甲本”所绘相同,都是《孟春跳月图》,但对背景的描绘更为工整,人物刻画也更为生动,显然出自文人工笔画。

“台甲本”所绘内容与上述两本相同,但绘图粗略,构图苟简,显然是草率成稿的抄临本,抄临目的是获取利益,并非为收藏而作。

“刘乙本”所绘内容为《交流蚕艺图》。该本与其他各本绘图不存在传承关系,它反映的是清末倡导“洋务运动”时花苗社会所出现的新景象。

综合比较结果表明,“早大本”与“博甲本”、“刘甲本”、“台甲本”所绘内容具有传承关系,但所反映的内容比上述各本更为丰富,涉及到交换信物,促膝深谈等不同时空场域的跳月择偶内容。这足以表明,“早大本”是在上述各本绘画的基础上推陈出新的产物,表明绘画作者对花苗的跳月习俗有更加深入的认识和理解,绘成时间理当更为晚近。但“刘乙本”的绘画则是例外。

(四)谷蔺苗条

图4 “早大本”之谷蔺苗条

“早大本”所绘内容为《结伴送亲图》,图中共有5人,一名男子挑着嫁妆,其后紧跟四个女性,一位中年女性往远处眺望,其后一位盛装的青年女子,欲行却止,她应当是整个场面的主角,是前去成婚的新娘。另一女子为新娘撑伞遮荫,最后是一位老年妇女跟在其后,整个绘图表达的是送亲场景。图中所绘的所有内容与谷蔺苗的文字记载完全没有关系,却与“早大本”丢失的“六洞夷人”条的文字记载相吻合,是“六洞夷人”的送亲场景,可以称之为“结伴送亲图”。之所以会出现这种错位情况,肯定是装帧时所出现的技术错误所使然。这就值得深究了,至少可以表明“早大本”的购买者、收藏者和早稻田大学有关研究部门,至今还没有发现这一严重的讹误,因而才导致至今没有作出必要的技术处置。对这样的讹误,中国读者需要引起高度注意,万万不可以讹传讹。为了证实这一技术性的错误,以下选取《百苗图》其他各本的绘图,附录于下。

与百苗图其他各本比较,“博甲本”所绘内容为《上门贩布图》,主要描绘上门收购谷蔺布的情景。图中共有两名女子和一名男子,一名女子端坐纺纱,左侧画着一个竹筐,内装纱团,另一名女子站立门口。该男子手持利刃、肩负弩机,左手抱有布匹,作上门收购布匹状。整图取材于文字说明中的“男耕女织,其布精细,谚云:欲作汗衫裤,须得谷蔺布”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·谷蔺苗》。。

图5 “博甲本”之谷蔺苗

“刘甲本”所绘人物相同,只不过整个场景是在屋外。“刘乙本”所绘内容则是在室内增添了一位女性。“台甲本”则是在农家院落内。“法兰西藏本”所绘内容是《上门贩布图》,相较“刘甲本”、“博甲本”而言,多画了两名妇女靠窗观看,且贩布人的头上插着一根羽毛做装饰。该本的传承取准于“博甲本”和“刘甲本”。总之,《百苗图》其他各抄本所绘内容具有明晰的传承关系,而“早大本”在装帧时却犯了重大的技术错误,将“六洞夷人”的附图错置于“谷蔺苗条”。

(五)峒人条

图6 “早大本”之峒人条

“早大本”所绘内容为《入山采药图》,图中画有4名男子身背竹篓,手持手杖或环首刀。整图取材于徭人条文字说明中的“耕作之余,入山采药,沿寨行医”*见早稻田大学图书馆收藏《蛮苗图说·徭人》。。

与《百苗图》其他各本比较,“刘甲本”所绘内容为《茅花御寒图》,是根据文字说明中“冬则采茅花御寒”*见《七十二苗全图﹒峒人》。的记载立意作画。图中寒雪覆盖,共有3人,两女一男,身穿厚厚的冬衣,两名女子头戴斗笠,三人背着茅花回家。

“博甲本”所绘内容是《茅花御寒图》。图中绘有光秃秃的树干,共有3人,皆为男子,其中二人头戴斗笠,身背茅花。虽与“刘甲本”相似,但绘图更精致,更富有感染力。若与“博甲本”附图比较,读者不难发现此处的附图也与上条一样,都是装帧时发生的技术失误,在征引利用时,绝不能以讹传讹。

复查“早大本”徭人条的绘图,有幸发现所绘内容恰好是峒人条的附图,也是《茅花御寒图》,并且与《百苗图》其他抄本保持着明显的传承关系。这更足以证明,上述错误确实出在装帧时的技术失误,因此,在对待“早大本”时需要做一个过细的清理工作,将该本所犯的装帧失误逐一匡正,才能根绝以讹传讹的弊端。

四、有关“早大本”的传承源流

1895年以后,日本的文人学士随同商人频繁进入中国内地,并出现了搜集中国文物,学习汉文典籍的高潮。[5]“早大本”得以传入日本,正是在这一背景下实现的。《百苗图》各抄本的传承关系,此前学界已有定论。清嘉庆中期,陈浩编成《八十二种苗图并说》。其后,被收藏于贵州省政府,供作施政参考,而前来任职的地方官员都有可能接触过该书的原本。鉴于该书的收藏价值和应用价值极高,因而在无法公开出版的情况下便萌生了私人传抄的冲动。但由于传抄的难度极大,因而实现传抄的几率并不高。清乾嘉学派的代表人物姚鼐家族,在传抄工作中做了重大贡献。目前传世的“博甲本”,封面内留有桐城姚氏印章可资佐证,该画本出自清代名流张廷珏之手。该本除了画工精细,技艺高超外,对文字作了重大修改,使之趋于典雅简洁。应当看到当时的传抄主旨是为了避免失传,因而除了姚氏珍藏的“博甲本”外,肯定还有副本和节选本在桐城学派的后继者中传播,传世的“刘甲本”、“刘乙本”,“法兰西本”均因此而得以陆续成书传播。因此,各抄本的所绘内容与文字,其实大同小异。但对于这样的细微差异,若按时间序列排比则可以深化对贵州世居民族历史文化变迁的理解,因而史料价值极大。

日本文人学士涌入中国后,大多聚居在江南发达地区,他们接触桐城学派后继者的机会极大,以至于他们有机会接触到《百苗图》各抄本中的各种副本和节本,甚至有可能接触过极为珍贵的姚氏藏本,也就是今日所称的“博甲本”。出于收购文物和获取资料的需要,他们肯定会想方设法传抄该书,而“早大本”正因此得以传至日本。

清末民初之际,吴昌硕创建了西泠印舍,专门从事书法艺术品的收藏、研究和推广。[6]西泠印舍活动期间,很多日本文人也参与其中。其中河井仙郎,田中庆太郎,长尾羽山等人,有的是吴昌硕的弟子,有的是吴昌硕的朋友。他们在华期间,除了学习篆刻书画外,还大量收购书画文物,用高价转卖到日本。最活跃的时间是20世纪20~30年代,不过,“早大本”显然不是经过他们转卖到日本的。

另一个值得关注的中国学者是李叔同,他是中国现代绘画和音乐的开创人。李叔同不仅留学日本,而且也是西泠印社成员之一,因而与日本文人交往甚密。[7]日本文人能够接触到百苗图抄本与他的引荐介绍有直接的关系。现存“早大本”留有西泠印社“映冰壶”的篆刻印章,这应当是李叔同在出家当和尚前不久所使用过的艺术印章,更是“早大本”经过李叔同审阅的明证。李叔同晚年出家当了和尚,法名“弘一法师”。但由于他的学术造诣影响很大,日本文人与他的联系一直没有中断过。至于他是在什么时候接触到这个画本,该画本又是以什么样的方式流入日本,目前难以确考。尽管如此,“早大本”对文字和绘画的保存完备程度超过目前所见的各大抄本,因而弥足珍贵。

五、结论与讨论

诚如上文分析,“早大本”与《百苗图》其他抄本相比价值较高,其中如下三个方面最值得注意。首先,该抄本可以称得上是中日文人相互交流的产物,其史料价值和艺术价值很高,中国学人应当给予认可,并展开深入研究。其次,这个抄本保留下的图文比其他抄本多,对其他抄本残缺的内容,这个抄本可以起到弥补作用。另外,该抄本所残缺的部分也可以通过其他抄本得以弥补。最后,这个抄本最为晚出,其文字和构图上的细微差异,可以反映20世纪早期和中期学人对贵州世居民族认识和理解的新内容,对研究贵州世居民族具有不可替代的价值。

当然,该抄本也存在传抄上的失误,装帧时犯的技术失误更大,会构成以讹传讹的负作用。这应当是我们使用这一资料时需要慎重对待的。

由于本文篇幅有限,所述内容不过冰山一角,目的仅止于唤起国内学人关注,深化这一领域的研究,并借此求正于海内贤达。

[1]李国栋.对稻作文化前沿的研究[J].原生态民族文化学刊,2015,(1)

[2]杨正文.苗族“灵魂”观念浅析[J].贵州民族研究,1990,(2)

[3]张正军.二十世纪日本学者对云南少数民族历史文化的研究[J].云南社会科学,2005.

[4]伍国栋.长鼓研究——兼论细腰鼓之起源[J].中国音乐学,1987,(4).

[5]吴廷璆.日本史[M]. 南开大学出版社,1994.

[6]万新华.吴昌硕研究之回顾与省思[J].艺术探索,2005,(4).

[7]高婙.从《音乐小杂志》看明治日本对李叔同的影响[J].文艺研究,2009,(6).

责任编辑:杨正万

On“IllustrationsofMiaoSavages”CollectedinJapan’sWasedaUniversity

LI Guodong,ZHANG Baoyuan

“Illustrations of Miao People” has been copied in the folk for a century and a half. Hence, the copies available are of various eras with the contents varying from copy to copy somehow. Nevertheless, studied in time order, they can still show the traces of historic and cultural development of Guizhou’s aboriginal people and possess some valuable historic value. It is important to identify the genuineness of these copies and the times and places of copying. According to the Internet, we notice that a copy of “Illustrations of Miao Savages” collected in Japan’s Waseda University is one of the copies of “Illustrations of Miao People”. With a comparison, we find that it is an inheritance of the copy collected in Guizhou Museum, commonly called by scholars as “Bojia Copy”. The Japanese copy has beautiful illustrations and few linguistic mistakes. Also, there is a seal stamped on it, meaning it was copied in the 20th year of Showa and collected by Waseda University in 1949. Recently, it has been found that the copy involved many scholars from China and Japan. Thus, this copy can reflect the understanding of Guizhou by Chinese and Japanese scholars in a valuable way.

Illustrations of Miao Savages; Waseda University; aboriginal people

G1

A

1003-6644(2016)03-0015-15

* 国家社科基金重大项目“世界苗学通史”[批准号:15ZDB113];国家社科基金重点项目“海外苗族英法语文献资料搜集、整理与研究”[项目编号:14AZD071]。