我国消防设施维护保养检测机构发展现状与对策研究

白凤领,贺良锦

(1.武警学院 消防工程系,河北 廊坊 065000; 2.庆阳市消防支队,甘肃 庆阳 745000)

我国消防设施维护保养检测机构发展现状与对策研究

白凤领1,贺良锦2

(1.武警学院 消防工程系,河北 廊坊065000; 2.庆阳市消防支队,甘肃 庆阳745000)

消防设施维护保养检测机构作为社会消防公共服务体系的重要组成部分,对于提升社会消防治理水平发挥着越来越重要的作用。对我国消防设施维护保养检测机构的发展现状进行了梳理,对其发展过程中面临的问题进行了分析,并提出了该机构的发展对策建议。

消防设施;维护保养检测机构;管理

消防设施维护保养检测机构(以下简称消防维保检测机构)是为单位建筑消防设施设备提供技术检测和维修保养技术服务,以保证建筑消防设施有效运行的有偿服务企业。1995年国务院下发《消防改革与发展纲要》文件,首次提出允许建立向业主提供消防产品检测认证、消防设施维修等服务性质的中介组织,使得消防维保检测机构得以产生并发展起来。经过近20年的发展,消防维保检测机构对于提升单位火灾防控水平、完善社会消防安全公共服务体系、推动社会消防治理水平和促进消防科学技术进步等方面都发挥了重要作用。但在发展过程中,仍然存在着诸多方面的问题,本文通过对消防维保检测机构发展策略的研究,为解决其发展中的问题提供思路和建议,以期对实际工作有所参考。

1 消防维保检测机构的发展现状

1.1管理现状

为了规范消防维保机构和消防检测机构发展,2014年公安部颁布了《社会消防技术服务管理规定》(以下简称《规定》)。《规定》实施后,公安部消防局相继下发了《关于贯彻实施〈社会消防技术服务管理规定〉的通知》和《关于进一步加强消防技术服务机构资质管理工作的通知》,要求全国各省市区公安消防总队积极开展消防维保检测机构的资质审批和监督管理。对消防维保检测机构的资质管理开始由过去各省市区消防协会行业认证、质监局或住建部门发证、公安消防总队备案等“多头管理模式”,逐渐过渡为由各省市区公安消防总队实施资质审批、发证的“一元管理模式”。“一元管理模式”能够有效克服多头管理在法规政策执行不一、缺乏统筹、行政资源内耗等方面的弊端,能够对消防维保检测机构实施更有效的监管。同时,全国各省市区相继取消了各自规定的市场准入门槛,按照《规定》对注册资金、经营场所、员工数量和资格等准入条件的要求对消防维保检测机构实施资质审批。

对消防维保检测机构的日常监管,全国各省市区多采取由公安机关消防机构行政监管和消防协会、行业协会自律管理相结合的方式。个别省份如上海、天津、江苏、云南等省市依托社会消防技术服务信息平台建立消防设施检测信息管理系统,对消防维保检测机构从资质申请到服务监督采取适时数据传输,实现了网络信息化管理。

1.2法律制度现状

我国消防维保检测机构的法律制度体系,主要包括《消防法》《规定》等法律规范和《建筑消防设施检测技术规程》《建筑消防设施的维护管理》和《消防技术服务机构设备配备标准》等技术标准。《规定》实施后,公安部相继下发了《消防技术服务监督管理法律文书(式样)》《消防技术服务机构专家评审工作规则》。全国各省市区依照以上规定和文件,结合各地工作实际,也相继制定了规范社会消防技术服务机构工作意见的文件。

在从业人员方面,消防维保检测机构从业人员由中级以上建(构)筑物消防员(操作人员)和注册消防工程师(技术人员)构成。1999年颁布的《中华人民共和国职业分类大典》,开始把建(构)筑物消防员纳入国家职业管理范围。2008年颁布的《建(构)筑物消防员国家职业标准》(劳社部),把建(构)筑物消防员分为初级、中级、高级建(构)筑物消防员及技师和高级技师五个等级,并规定了各个等级建(构)筑物消防员资格申报和技能等方面的要求。同年,公安部消防局印发《关于进一步推进消防行业特有工种职业技能鉴定工作的通知》,要求全国各省市区建立消防行业特有工种职业技能鉴定站,开展建(构)筑物消防员职业技能鉴定工作。2012年颁布的《注册消防工程师制度暂行规定》,开始全面推行注册消防工程师制度,为推行消防维保检测机构专业技术人才的职业化道路奠定了基础。

1.3市场运行现状

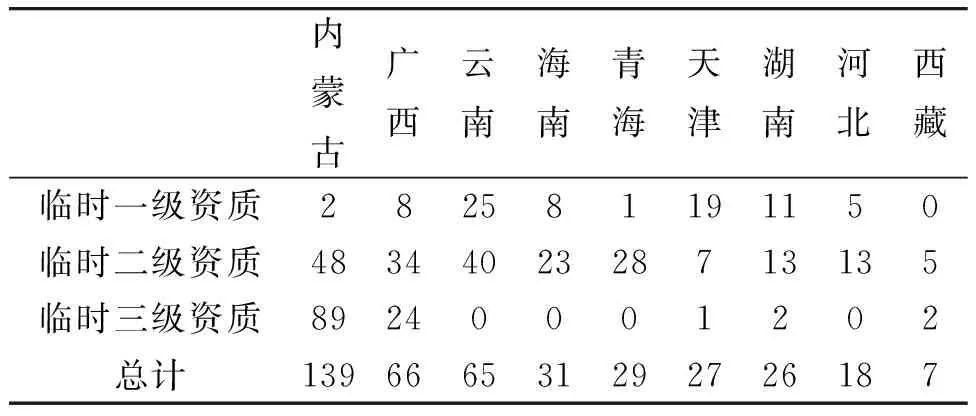

《规定》实施后,全国各省市区已全面从过去依托消防协会或消防产品质检站成立的半官方性质和独立企业性质等多种形式的消防维保检测机构过渡为全面市场化企业性质的技术服务机构,但在数量分布上各地差异较大(见表1)。可以看出,我国各省市区消防维保检测机构发展很不均衡,部分省市区一级资质消防维保检测机构存在空白现象。笔者通过网络信息平台对消防维保检测机构相关信息进行梳理时发现,除表1中各省市区对审批通过的消防维保检测机构进行网上公示公告外,其余各省市区未见相关方面的公示公告,致使审批环节无法得到社会公众的有效监督。

表1 2014年部分省市区消防维保检测机构数量分布情况统计表

数据来源:公安网站、社会消防公众信息服务网站、消防协会网站公示公告。

在服务收费方面,各地多采取由政府制定指导性收费标准,消防维保检测机构依据指导性收费标准和委托单位实施议价收费,服务收费差距较大。

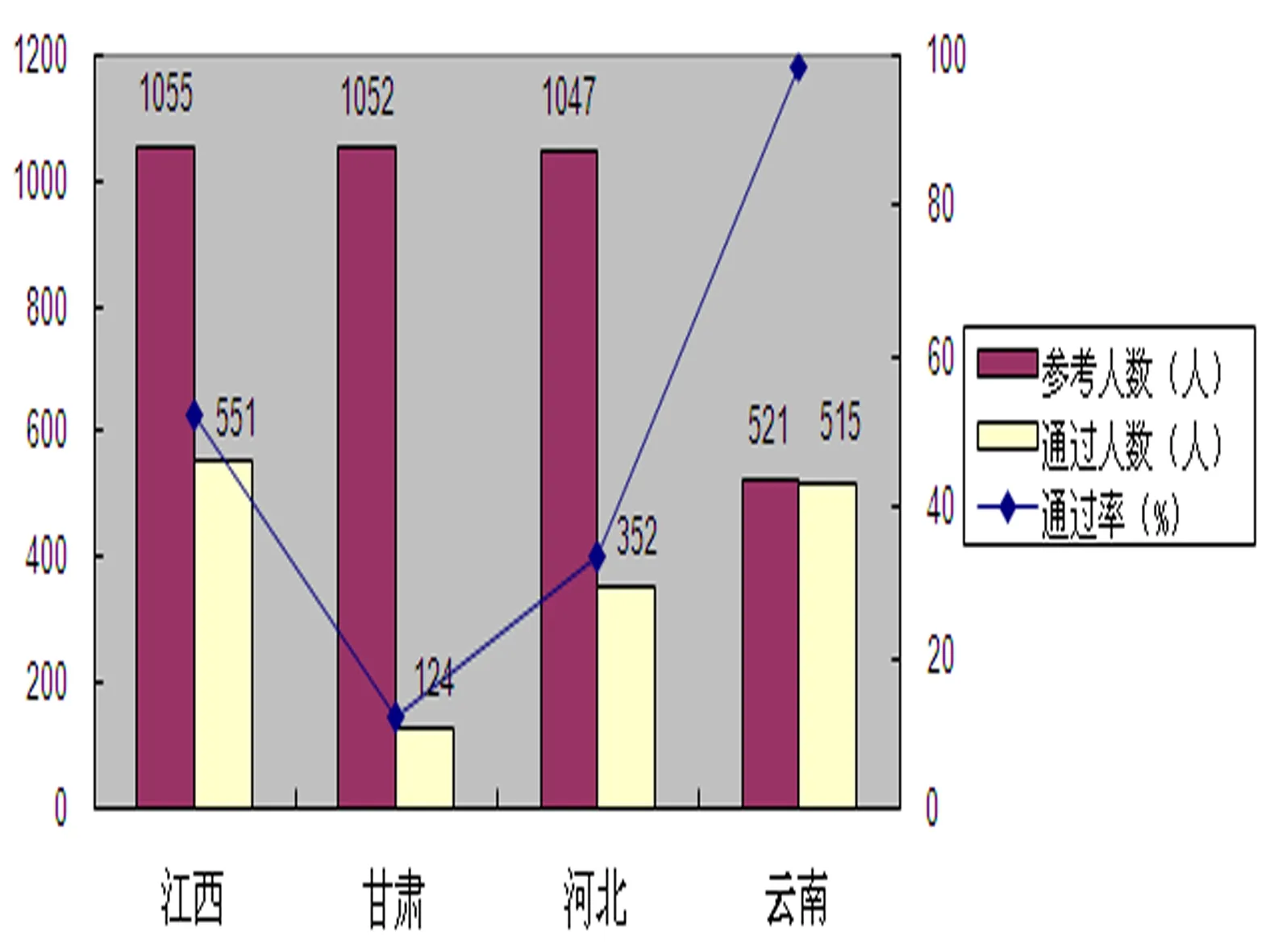

在从业人员方面,截止2014年11月份,全国共建立29个消防行业特有工种职业技能鉴定站和21个鉴定点,中级以上建(构)筑物消防员9 119人*《关于内蒙古等消防行业特有工种职业技能鉴定站质量评估情况的通报》(公消〔2014〕319号)文件。。2013年底全国共有585名申报一级注册消防工程师资格人员,经过综合评定,共147人取得了一级注册消防工程师*《关于公布经考核认定取得一级注册消防工程师资格人员名单的通知》(人社部函〔2014〕43号)文件。,全国取得中级以上建(构)筑物消防员和一级注册消防工程师资格的人数还无法满足消防维保检测机构从业人员数量需求。各省市区从2014年起,也相继组织了临时注册消防工程师*临时注册消防工程师是指过渡时期(截至2016年12月31日)各省市区组织考核合格的二级注册消防工程师。的考核评定工作(见图1)。从图中可看出,临时注册消防工程师由于各省市区考核的标准和要求不一,考核的通过率差异较大,导致各省市区临时注册消防工程师的执业水平也存在较大差异。

2 消防维保检测机构发展过程中的主要问题

2.1 管理方面的问题

当前,消防维保检测机构的发展正处于过渡时期*过渡时期是指按照《关于贯彻实施〈社会消防技术服务管理规定〉的通知》(公消〔2014〕122号)要求,从《规定》实施之日起到2016年12月31日截止的临时资质管理时期。,行业自律以及政府管理和社会监督的管理机制尚未完全形成。

2.1.1行业自律机制尚未形成

《规定》提出鼓励依托消防协会成立消防技术服务行业协会,对消防维保检测机构实施行业自律管理。但实际工作中,全国多数省市区消防协会本身运行就很不规范,缺乏这方面的专业管理人才和技术人才,无法对消防维保检测服务行业提供技术支持。同时,由于公安机关消防机构与行业协会在对消防维保检测机构管理方面的职责界定不清,行业协会在行业自律管理方面的主动性不高,在行业自律管理上的作用发挥十分有限。此外,部分省市区尚未成立消防技术服务行业协会,在规范消防维保检测机构执业行为和管理方面依然是由公安机关消防机构主导和推动。

图1 2014年部分省份临时注册消防工程师考核情况图

2.1.2行政监管乏力

《规定》把消防维保检测机构的直接监管职责交由公安机关消防机构实施,但当前公安机关消防机构工作任务日益繁重,消防警力严重不足等问题相互交错。公安机关消防机构既要从事大量的事务性工作,又要对消防维保检测机构实施资质审批、规范执业行为、开展监督检查等工作,在精力上很难做到有效兼顾,导致目前普遍存在着重资质审批,轻过程监管问题。通过调研和查阅资料发现,近年来公安机关消防机构办理的消防维保检测机构违法案件在消防行政处罚案件中所占比例极低,但现实中消防维保检测机构违法违规操作、降低技术标准和低质量服务等行为却较为常见。

2.1.3社会公众的监督缺失

这里的社会公众,既包括委托单位和单位员工也包括社会群众。在现实生活中,不管是单位员工还是消费者,很少有人把单位的消防安全状况作为是否选择从业和消费的考虑因素,在平时工作和进行消费时也缺乏必要的消防监督意识,间接减弱了单位对消防维保检测服务的主动需求。同时,多数委托单位认为在消防维保检测方面的投入不能产生直接经济效益,在有限理性的局限下和市场利益的驱动下,单位更愿意把资金投入到能够产生直观经济利益的方面,对消防维保检测方面的投入多数只是为了被动应付公安机关消防机构的监督检查和转嫁风险。这样导致的问题就是单位忽略了对消防维保检测机构执业水平和服务质量的考量和监督,助涨了消防维保检测机构的机会主义。致使消防维保检测机构服务活动缺少了社会公众这个最主要的监督群体。

2.2法律制度方面的问题

2.2.1法律责任难界定

建筑消防设施涉及多个系统,系统构成和运行原理较为复杂。使用前的消防设施检测,因为有工程监理企业对消防设施施工过程监督、施工单位对消防系统的开通调试和公安机关消防机构竣工验收等环节,如果检测存在问题,一般能够及时发现,比较容易界定法律责任。但使用过程中的消防设施,容易受到自然老化、磨损和日常管理等多重因素影响,加之信息不对称导致的检测过程难以有效监督,如果出现故障,很难判定是否由于检测和维护保养不到位造成,因此多数消防维保检测机构在检测报告中说明,只对即时工况检测结果负责。一旦系统出现故障或者发生火灾事故,法律责任就较难界定。由于缺少法律责任的制约,消防维保检测机构违法违规的事后追责就难以实施。

2.2.2《规定》在实施过程中面临若干需要解决的实际问题

2.2.2.1部分省市区无符合条件的一级资质消防维保检测机构。《规定》要求,申请一级资质的消防维保检测机构必须在申请之日前三年内,至少从事过20项设有自动消防设施的单体建筑面积20 000 m2建筑、民用建筑的消防维保检测活动。但部分省市区如广东、内蒙古、甘肃和贵州在《规定》实施前只有一家消防维保检测机构,其中甘肃和内蒙古是由省区消防产品质检站开展此项技术服务工作。《规定》实施后,甘肃和内蒙古相继取消了由省区消防产品质检站开展消防维保检测技术服务工作,而新申请一级资质消防维保检测机构均不符合上述规定的申请条件,导致该省区无法按照《规定》要求成立一级资质消防维保检测机构。

2.2.2.2消防维保检测机构操作人员跨省执业规定不明。各省市区建(构)筑物消防员的资格鉴定标准按照国家相关规定和本地区的实际情况来确定,因此,各地的建(构)筑消防员执业水平也不尽相同。《规定》允许满足规定条件的一级资质消防维保检测机构跨省执业,设立分支机构,但并未规定分支机构从业人员的来源要求,容易导致执业人员管理混乱。

2.2.2.3《规定》对消防设施施工企业承担维保服务的规定有待商榷。《规定》指出,消防设施施工单位在保修期内进行维护保养时,不适用规定。这就意味着,消防设施施工单位在保修期内开展维保服务时,不受《规定》中对消防维保检测机构资质条件的限制。也就是说,《规定》承认消防设施施工单位可以开展消防维保服务,但这种行为只限于保修期内,一旦超出保修期限,要想继续开展消防维保技术服务就必须取得《规定》所要求的资质条件,这样的规定本身存在着逻辑矛盾。

2.3市场运行方面的问题

2.3.1执业秩序不规范

其表现:一是执行技术标准不严。部分消防维保检测机构利用自身信息优势,在执业过程中,不能按照规定的技术流程进行执业,擅自删减维保检测项目,导致出具的检测报告和维护保养公告不能真实反映建筑消防设施的实际运行状况。二是委托单位与消防维保检测机构互通造假现象严重。如一些单位消防安全意识淡薄,把消防维保检测只是作为通过消防验收和消防监督检查的一种手段;部分委托单位出低价要求消防维保检测机构出具虚假报告以应付消防检查,部分消防维保检测机构收钱后甚至不进行维保检测就直接出具检测报告和维护保养公告。相反,一些执业规范的消防维保检测机构较之以上机构服务收费较高而不被单位所接受,这些机构因为要生存发展,不得不通过降低服务质量来减少服务收费,客观上增加了消防维保检测机构的道德风险。

2.3.2服务收费较为混乱

1999年财政部等7部门颁布的《中介服务收费管理办法》,确定了政府制定中介服务指导价制度。消防维保检测机构属于中介服务,各省市区政府理应制定消防维保检测机构服务收费管理办法,规定服务收费标准。但部分省市区政府主管部门至今尚未制定行业性收费标准,导致消防维保检测机构为揽活相互压价、恶性竞争现象严重。已制定行业性收费标准的省市区,由于缺少必要的监督措施,致使服务收费较为混乱。当前消防维保检测机构主要通过与委托单位议价的方式确定服务收费,议价方式普遍存在着收费较低问题,过低的服务价格难以保证服务质量。

2.3.3从业人员整体水平有待提高

我国已全面推行社会消防从业人员职业化制度。全国各省市区相继组织了注册消防工程师资格评定工作,但由于实施时间较短,消防维保检测机构技术人员和操作人员还不能满足数量需求,现有的从业人员整体水平还不能满足实际需要。

由于消防维保检测机构从业人员职业化进程较为缓慢,注册消防工程师和建(构)筑物消防员评定工作相对滞后,消防维保检测机构技术人员和操作人员出现源头短缺,导致消防维保检测机构中高级职称人员较少。部分技术人员存在挂靠现象。一些取得技术资格的从业人员只是在消防维保检测机构进行资质申请和监督检查时在位,其他时间都只是在消防维保检测机构挂个名,使得真正进行技术把关和业务指导的技术人员所剩无几,从而影响着消防维保检测机构的服务质量。

3 消防维保检测机构的发展策略

3.1完善外部发展环境

3.1.1完善相关法律政策制度,通过建立规范消防维保检测行为的相关规定,进一步明确建筑消防设施使用单位和管理单位在建筑消防设施方面的具体职责,明确建筑消防设施使用阶段维护保养具体要求,规范消防维保检测机构的市场运行。及时修订《建筑消防设施检测技术规程》和《建筑消防设施的维护管理》等技术标准,及时更新与实际操作不相适应的规程,确保技术标准能够指导执业活动,逐步完善执业行为等行业标准规范。

3.1.2发挥行业协会的职能作用,依托消防协会组建消防维保检测技术服务专业委员会,发展有关专家、专业技术人才成为专业委员会会员,由专业委员会具体编制服务项目作业指导书,建立服务质量管控体系,研究解决在技术服务工作中出现的新情况、新问题,定期对消防维保检测机构运行情况进行检查分析,以便有针对性的制定行业管理制度措施,真正发挥行业协会的职能作用。

3.1.3坚持市场主导发展、决定需求、优胜劣汰的市场发展方向,使其能够通过自身提供的高质量服务获得市场认可和发展机会,杜绝竞业额度限制,鼓励有能力、符合条件的单位和个人参与到消防维保检测技术服务工作中来。

3.1.4通过开展社会宣传提高当前社会对消防维保检测技术服务认知度,促进单位变被动应付为主动合作,真正落实单位消防主体责任。

3.2建立资信等级

资信等级,是指对企业资信各要素作出的综合评定,涉及企业规模、资质等级、人员资格、服务业绩、信用记录等诸多要素。建设消防维保检测机构资信等级是市场发展的需要,也是促进其壮大自身实力、提供优质服务的主要措施。消防维保检测机构资信等级建设,应以提供的服务质量为重点,把消防维保检测企业规模、资质等级、执业人员执业素质(包括从业人员资格等级、从业经验、人员文化程度)、服务业绩、服务质量、企业内部管理水平、信用记录、遵纪守法情况、委托单位满意度评价以及日常监督抽查和年度审查等要素按照量化的方式进行评价,利用分值计算的方式得到客观确切的数值,通过消防维保检测信息服务平台向社会公布,便于需求单位能够直观了解消防维保检测机构的服务能力。

3.3加强过程监管

严格的过程监管能够及时发现消防维保检测机构执业中的违法违规行为,是督促消防维保检测机构规范执业和提高服务质量的重要手段。一是利用网络信息化手段实现信息化管理。公安部消防局及各省市区社会消防公众服务平台已于2011年正式对社会开放运行,已被群众所熟知,因此可依托社会消防公众服务平台,建立消防维保检测信息管理系统,实现对消防维保检测机构资质、执业活动、从业人员、监督检查等方面的信息化管理。二是发挥行业协会的职能作用,定期或不定期对消防维保检测机构执业情况进行自律检查和考评,把对消防维保检测机构的考评情况通过消防维保检测信息管理平台向社会公布,并将发现的违法违规执业行为反馈给公安机关消防机构进行依法予以处罚。三是鼓励和引导社会公众对单位消防安全状况进行监督,进而促进单位落实消防安全责任,加强消防设施维保检测工作,间接推动消防维保检测机构服务质量的提高。

[1] 张玉贤,王宝伟,郝爱玲,等.我国注册消防工程师管理信息系统的构建[J].消防科学与技术,2014,33(9):1068-1071.

[2] 马临青.浅谈如何建立和完善消防技术服务领域法律制度[C]//2013中国消防协会科学技术年会论文集(上).北京:中国科学技术出版社,2013:603-605.

[3] 莫祥亮.物联网技术在建筑消防设施管理上的应用[J].无线互联科技,2013(9):37.

[4] 杨庆生.建筑消防设施智能全面检测分析方法的研发[C]//2013中国消防协会科学技术年会论文集(上).北京:中国科学技术出版社,2013:214-216.

[5] 李彦军,王宝伟,吴华,等.对日本消防工作考察的启示[J].消防科学与技术,2012,29(5):523-526.

[6] 燕补林.我国企业社会责任现状分析及其对策[J].商业研究,2009(5):82.

[7] 曾杰.规范及发展上海消防技术服务机构的构想[C]//2014中国消防协会科学技术年会论文集(上).北京:中国科学技术出版社,2014:233-239.

[8] 郭培勋.中介组织理论与实务—中介组织发展模式[M].济南:山东人民出版社,2009.

(责任编辑、校对陈华)

On the Development Strategy of Fire Fighting Equipment Maintenance and Testing Organization

BAI Fengling1, HE Liangjin2

(1.DepartmentofFireEngineering,TheArmedPoliceAcademy,Langfang,HebeiProvince065000,China;2.QingyangMunicipalFireBrigade,GansuProvince745000,China)

As a necessary part of public service system, the fire-facility protection and testing institutions play an increasingly important role in improving the level of social fire safety administration. In this paper, the business modes of these institutions in America, Japan and Hong Kong are analyzed to learn some experience and inspiration available for the development of the interior fire-facility protection and testing industry.

fire fighting equipment; maintenance testing institutions; management

2016-03-04

白凤领(1968—),女,河北廊坊人,教授; 贺良锦(1987—),男,甘肃庆阳人。

D631.6

A

1008-2077(2016)04-0077-05