我国与图书馆有关的网络版权纠纷案件举要与分析

——《信息网络传播权保护条例》颁布实施十周年纪念(二)

秦珂

我国与图书馆有关的网络版权纠纷案件举要与分析

——《信息网络传播权保护条例》颁布实施十周年纪念(二)

秦珂

文章通过对2006年《信息网络传播权保护条例》实施以来我国图书馆界发生的部分典型网络版权纠纷案件的审理焦点、抗辩理由、影响案件走向的因素以及规避责任风险若干重要规范的分析与阐释,使图书馆能更深刻地认识法律法规的立法背景和本意,正确理解法律法规内涵,科学把握利用版权行为的边界,不断完善版权管理体系与机制,有效防范侵权风险,及时化解版权危机。

图书馆信息网络传播权保护条例版权侵权纠纷诉讼

引用本文格式 秦珂.我国与图书馆有关的网络版权纠纷案件举要与分析——《信息网络传播权保护条例》颁布实施十周年纪念(二)[J].图书馆论坛,2016(10):69-80.

AbstractThis paper analyzes the focus,defense and influencing factors of library network copyright disputes in China since the implementation of Regulations on the Protection of the Right to Network Dissemination of Information in 2006,and expounds the important norms for risk aversion to reveal the legislative background and original intention of laws and regulations profoundly,aiming to help library community to correctly understand the their connotations,to grasp the boundaries of copyright,thus improving the copyright management system and mechanism constantly,preventing the risk of infringement effectively and resolving copyright crisis.

Keywordslibrary;Regulations on the Protection of the Right to Network Dissemination of Information;copyright;copyright dispute;litigation

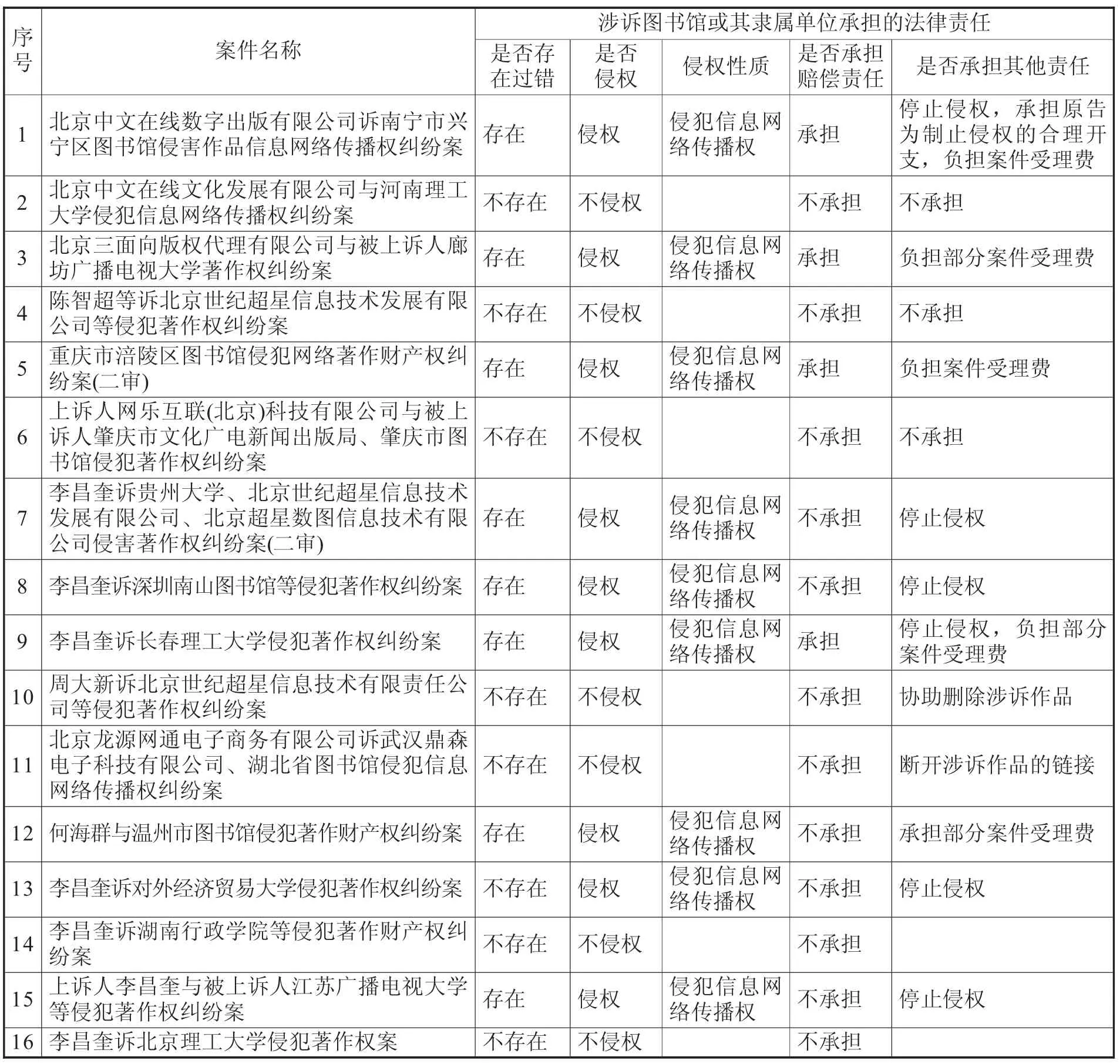

2001年,我国修订后的《著作权法》第10条第12款几乎直接援引《世界知识产权组织版权条约》(WCT)第8条后半部分的规定设立“信息网络传播权”,即“以有线或无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利”,从而在我国版权制度中确立了新的无形财产权的法律地位。2006年7月,根据《著作权法》第58条的规定,国务院颁布实施《信息网络传播权保护条例》(以下简称《条例》),标志着我国信息网络传播权法律规范的体系化[1]。《条例》是迄今为止我国审理网络版权纠纷案件依据的最主要的法规。本文选择近10年我国发生的16例与图书馆有关的典型网络版权案件进行分析(见表1),既是对《条例》颁布实施这样一个我国版权制度发展史上具有里程碑意义事件的纪念,又希望通过对案件具体情况、审理案件适用的法律法规的阐释以及法官思维与倾向的判读,使图书馆界进一步深刻认识立法背景和目的,正确理解与科学运用法律法规,同时总结经验,汲取教训,改善对策措施,健全版权管理的体系和机制,不断提高规避与化解责任风险的能力。

表1 16例与图书馆有关的网络版权纠纷案件概况

1 网络版权纠纷案件审理的焦点

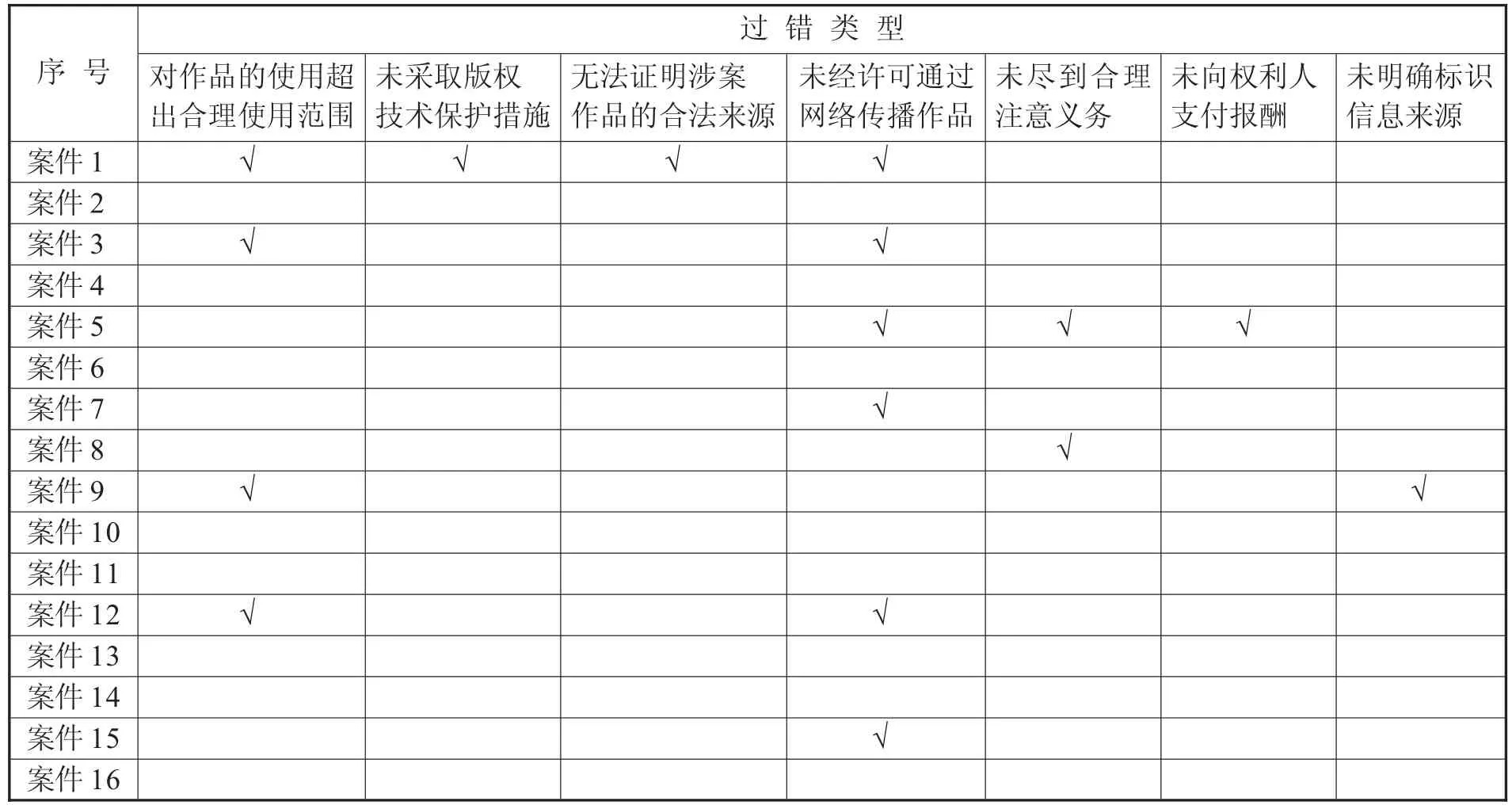

1.1被告是否存在过错

“过错”是版权侵权责任的构成要件之一,是网络版权纠纷案件审理过程中最富争议的焦点,也是法院审理案件必须厘清的问题。比如,在案件1中,被告主张其行为无过错,不构成侵权。但是,对照《条例》第7条、第10条的规定,被告的过错是明显的,比如服务对象超出范围、未采取技术措施防止读者下载[2];在案件8中,法院认定被告未尽到合理的注意义务,存在一定过错。我国理论界对网络侵权的归责原则问题存在分歧:一方面,《著作权法》第48条第1款、第4款和《侵权责任法》第36条第1款没有明确侵犯信息网络传播权的认定必须以主观过错为前提,所以只要行为符合未经授权“提供作品”和“交互传播”的要件,又无合理使用、法定许可等免责依据,即可认定是侵权,与主观过错无关;主观过错只适用于对是否承担赔偿责任的考量,即适用“无过错责任原则”。比如在案件13、案件14中,法院都认为被告主观上无过错,不承担赔偿责任。另一方面,按照《侵权责任法》第7条的规定,无过错责任原则的适用必须由法律特别规定,否则只能适用过错责任原则,即只有过错才承担责任[3]27。有学者认为,侵犯信息网络传播权行为人之主观过错就是“利用”以及侵害事实的存在[4]。

对于网络侵权连带责任的归责原则问题,理论与立法都较为明确和统一,即适用“过错责任原则”。过错在《条例》中表述为“明知或应知”,在《侵权责任法》里的概念是“知道”,而在2012年《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《规定》)中又使用了“明知或应知”。学界普遍认为“知道”包括“明知”和“应知”。在部分国家,对“明知”的判断没有客观标准,经常得出截然相反的结论。比如,在澳大利亚和加拿大发生的关于图书馆提供自助复印机是否构成“明知”过错的问题上,法院作出了不同判决[5]。在案件6中,二审法院认为“无通知即无明知,无明知即无责任”,指出图书馆在接到通知后中断了链接服务,不存在过错,不承担责任。在此案,法院将权利人发出的“通知”作为图书馆存在“明知”过错的条件。关于“通知”与“明知”的关系在《规定》第13条有确切规定。但是,“通知”只是判断“明知”的一个标准,而非唯一标准。相对于“明知”,对“应知”的判断要更复杂和困难得多。《规定》提出了多项指导意见。

1.2被告侵权性质的界定

侵权性质直接影响到该承担的法律责任,是网络版权纠纷案件涉及的又一个焦点。比如,在案件13、案件14中,被告都主张自己只是提供信息存储空间服务,而案件15的被告则认为自己不是内容提供者,目的都是希望法院在行为性质方面作出有利于自己的判决。虽然我国法律欠缺欧美国家侵权理论关于“直接侵权”(direct infringement of copyright)与“间接侵权”(indirect infringement)的概念,但包含相对应的条款。一般认为,现行《著作权法》第48条第1款、第3款、第4款、第5款和《侵权责任法》第36条第1款,以及《规定》第3条、第4条、第5条等都是针对直接侵权的规定;而《侵权责任法》第36条第2款、第3款与《规定》第7条是对间接侵权的规定。我国司法实践广泛采用直接侵权与间接侵权的划分和认定,这成为处理信息网络传播权纠纷案件的重要审判逻辑[6]123与依据。直接侵权是指非经授权“提供作品”,并进行“交互传播”,而又不符合版权限制条件。在案件1中,被告未经许可在互联网传播他人作品,使用户可以在其个人选定的时间与地点获得作品,构成对信息网络传播权的侵害。在案件2中,法院适用原《著作权法》第47条第1款,认定被告构成侵权。间接侵权是指在提供网络接入、信息存储空间、搜索链接等技术服务时教唆或者引诱了他人的直接侵权行为,或者为直接侵权提供了条件,扩大了侵权后果而具有“可责备性”。在案件7中,一、二审法院虽然认为被告提供的是信息存储服务,但是适用原《著作权法》第47条判定被告构成对信息网络传播权的侵犯。在案件12中,被告网页明确标识了与内容提供商“合作建立”的字样,给法院判定其共同侵权提供了证据。即便图书馆提供的都是技术服务,但侵权性质也会有所不同。在案件9中,法院没有认可被告关于提供链接服务的抗辩,而是认为其提供了信息存储服务,不符合免责条件,适用原《著作权法》第47条第1款,从而判决与内容提供商构成共同侵权。在案件7、案件9、案件12中,被告承担的都是直接侵权责任。在案件5中,一审法院认定被告的设链行为虽然侵犯了版权,但是符合《条例》第23条的免责规定。显然,一审法院认定被告的行为只是构成间接侵权,但是二审法院认为被告从事的是深度链接服务,从而构成应知过错,且未尽审查义务,在未经许可的情况下向网络提供作品,构成对信息网络传播权的侵犯,这是对直接侵权的认定。

表2 16例与图书馆有关的网络版权纠纷案件中法院认定的被告存在的过错

表3 16例与图书馆有关的网络版权纠纷案件中被告的抗辩理由

1.3被告的赔偿责任

本文列举的网络版权纠纷案件都涉及被告是否承担赔偿责任以及赔偿数额的确定问题。具有过错是侵权人承担版权赔偿责任的前提[7]。在认定过错的基础上,按照《著作权法》第49条的规定,确定赔偿标准有3种方法:实际损失、违法所得、法定赔偿。这几种方法是逐次递进的关系,即首先应当根据实际损失确定赔偿;只有在实际损失难以确定的情况下,才可以根据违法所得确定赔偿;在违法所得也难以确定时,才可以适用法定赔偿,法定赔偿是万不得已而最后适用的方法[8]227。但是,在网络版权纠纷案件的审理中,侵权人违法所得与权利人的实际损失往往难以计算,导致立法者的本意落空,只能由法官在法定赔偿的标准内通过行使自由裁量权来确定。影响法定赔偿的因素多且复杂,比如作品本身因素(如作品类型、作品知名度、市场价值、许可费、独创性程度)、侵权情节因素(如侵权性质、侵权方式、侵权持续时间、主观过错程度、侵权后果)和侵权人因素等(如经营规模、影响力、经济状况)[9]。在本文列举的16个案件中,有4个案件的被告承担赔偿责任,都是“本院酌情予以判定”的法定赔偿,法院考虑的因素包括被告的主体性质、是否有经济利益、对免责规定的符合性、作品类型、作品的独创性、过错程度、侵权性质、侵权情节、侵权范围、侵权后果等。在案件7、案件14、案件15中,法院在确定赔偿数额时考量了“权利人针对同一作品反复起诉”的赔偿问题,并且在案件7、案件15的审理中,法院以“在先案件的赔偿额足以弥补权利人的损失”为由驳回了原告的赔偿请求,案件14中法院以同样理由适当降低了赔偿数额。应当注意的是,我国法律没有像美国版权法那样赋予图书馆善意合理使用的抗辩权,在损害赔偿责任的承担上,图书馆与一般主体毫无二致。如果图书馆的行为构成侵权,只要造成了权利人的损失,无论是否具有善意,无论实际损失是否可以计算,图书馆均要承担损害赔偿责任[10]。

2 被告的抗辩理由分析

2.1公益主体性质

在版权制度中,存在着当私人利益与公共利益发生冲突时,优先保护公共利益的所谓“公共利益优位原则”。但是,能否把“公共利益”确立为一项抗辩原则,甚至作为审理案件的考量因素则是一个颇具争议的问题[11]275。在本文列举的多起案件中,被告都在答辩中称自己的行为是出于公益目的,并向法院出示了事业单位证明,而“公共利益”的抗辩也的确在个别案件中一定程度地影响了法院对案件的审理与判决。比如,在案件5中,二审法院认为被告“系公益性质的文化机构,其网站不以营利为目的”;在“周国平诉天津图书馆版权纠纷案”中,法院认为图书馆作为公益事业法人,对作品的传播符合公共利益的行为,不承担删除涉案作品和赔偿的责任。但有学者认为,图书馆不可能因为自己的出发点是为了公共利益而得到法律的特别豁免[12]。另有学者针对案件5指出,公益性文化机构的性质只能是在赔偿数额确认上的一个酌定因素,不是免予侵权责任的挡箭牌,不应扩大公益性文化机构性质在司法上的作用和意义[13]。在本文列举的大多数案件中,法院未将被告的主体性质作为认定侵权与责任承担的因素,说明公共利益的实现不能以无条件牺牲权利人的利益为代价,图书馆不能将免责希望寄托于法院对公益服务的照顾,而应扎实地做好版权管理工作。

2.2作品最终用户

最终用户是指对作品和相关客体进行消费的人,可以是自然人,也可以是法人。作品的最终用户由于处于作品流通链条的末端,不是版权法关注的焦点,版权法即便对他们有所涉及,也多是从限制版权、保障最终用户利益的角度来规定的。图书馆是最终用户的类型之一,法律这样规定的目的是试图通过赋予或者确认最终用户的某些权益来维持权利人和社会公益之间的平衡[14]。在案件4、案件7、案件10、案件15、案件16中,被告都声称自己是“用户”或者“最终用户”,其用意不言自明,但是法院并未将“最终用户”作为审理与判决案件考量的因素之一。原因是随着技术的发展,图书馆的功能日渐丰富,其版权角色出现延展化、复合化特征,不再是单纯的“最终用户”。早在16年前,我国著名知识产权专家张平就指出,数字技术条件下,图书馆是个多重权利的主体,综合了ICP、OSP、ISP的色彩[15]58。另有学者认为,网络环境中图书馆的版权角色必须重新加以界定,版权法应明确图书馆的作品传播者的法律地位[16]。在案件9中,法院明确认定图书馆提供了“信息存储空间服务”,并适用《条例》第22条的规定,进而对图书馆进行免责评价。可见,法院认为图书馆在该案中是“网络服务提供者”,而非“最终用户”。图书馆版权角色的嬗变意味着权利与义务的调整,其行为涉及的法律关系、法律规则更加多样化、复杂化,侵权风险随之增加。

2.3版权合理使用

关于合理使用的性质,存在着“权利限制说”“侵权阻却说”“使用者权利说”“未上升为权利的法益说”等不同观点。其中“侵权阻却说”认为,使用者的行为构成侵权,只是法律不予追究[17]159;或者说,当使用者受到权利人的侵权指控时,可以将其使用属于合理使用作为一种抗辩理由[18]105。在16个案件中,有6个案件的被告明确以合理使用作为抗辩理由之一,但除案件2外,其他5个案件中被告的合理使用抗辩都未被法院接受。比如,在案件3中,法院认为被告的行为超越了合理使用的边界。在案件9中,被告主张其行为符合《著作权法》第22条第6款和《条例》第6条第3款、第7条的规定,但法院予以否定。最典型的当属案件1,被告的行为严重违犯《条例》第7条的规定,不仅服务对象超出法定范围,而且不能证明作品的合法来源,也没有按照《条例》第10条第4款的规定采取技术保护措施。在案件2中,法院适用《条例》第7条的规定,认为被告的行为属于合理使用,驳回原告诉讼请求。作为图书馆业内人士,笔者为被告胜诉感到欣慰;但是,如果认真仔细地将被告的行为与《条例》第7条的规定对照,很容易发现出入非常明显。

2.4权属与许可抗辩

在版权侵权诉讼中,原告首先应举证证明自己是版权享有者[19]。被告提出权属抗辩的理由,一是认为原告并非涉案作品的权利人,二是认为自己对涉案作品享有版权。如果原告不能举证证明自己对涉案作品享有版权,则将被法院认定不具备诉讼主体资格,驳回诉讼请求。在案件3中,被告认为戴延庆与“独孤缠红”并非同一主体,原告未取得该作品的信息网络传播权,这是该案的关键问题之一。虽然法院认定“独孤缠红”是戴延庆的笔名,原告具备起诉资格,但是可以看出被告主动积极的维权意识。在案件12中,被告认为原告不是《管理新脑》一书的权利人,得到了法院的认可。“先授权,后使用”是利用版权的一般原则,除了合理使用、法定许可等法定情形外,图书馆对作品的使用应先取得授权,这也是非常重要的抗辩理由。在案件1中,被告既未能证明涉案作品的合法来源,又不能证明自己对涉案作品的网络传播得到了权利人的合法授权[2]。随着保护版权和风险防范意识的提高,绝大多数图书馆都与内容供应商签订了责任担保合同,可以据此开展“非侵权担保约定抗辩”,即涉及权利瑕疵的责任由内容提供商(第三方)承担。在案件8、案件9、案件10、案件12、案件13、案件14与案件15等案件中,被告都拿出与内容供应商签订的合同主张免责,也得到了内容供应商的认可。非侵权担保约定抗辩对减免图书馆的责任可能起到一定的帮助,但是并非能够完全免责,案件9就是例子。

2.5符合“避风港”规则

“避风港”规则建立了一种高度形式化的认定网络服务提供者责任的程序,具有划定责任边界与责任限制等功能。这项原则由“通知”和“移除”(notice-takedown)两部分构成,其内涵简而言之是:网络服务提供者在接到权利人发出的侵权通知后应立即采取措施阻止侵权,进入“避风港”免责。《侵权责任法》第36条第2款、《条例》第23条前半段、《规定》第13条都涉及了“避风港”的内容。在案件5、案件6的审理中,一审法院都认为被告的行为符合《条例》第23条的规定,不承担责任。与“避风港”规则相联系的是“红旗标准”(red flag test),指网络服务提供者对于“显而易见”的侵权行为不能不管不问,即不能采取“驼鸟政策”,否则就推定构成应知过错。《侵权责任法》第36条第3款、《条例》第23条的“但书”部分,以及《规定》第7条第3款都是涉及“红旗标准”的规定。“红旗标准”是“避风港”规则的例外,如果图书馆的行为符合“红旗标准”,即便其行为满足“通知-移除”程序的条件,也不能进入“避风港”。在案件6的二审中,上诉人就认为一审法院没有适用《条例》第23条“但书”部分审理案件,背离了法律规定,意思就是强调被上诉人的行为符合“红旗标准”,不能适用“避风港”规则豁免责任,但这种诉求未得到二审法院支持。“红旗标准”与“避风港”规则的关系带给图书馆的启示是:对于“明显”的侵权行为,要主动采取制止措施,而不能坐等权利人的通知;否则,有可能对损害扩大的部分与直接侵权人一起承担连带责任。

2.6局域网内传播

在案件2、案件9、案件10、案件11、案件12、案件15等案件中,被告都指出作品只在校园网或者图书馆局域网内传播,未给权利人造成大的负面影响。认为在局域网中未经授权传播作品不构成侵权的重要论据是:这种传播不符合“在个人选定的时间与地点”获得作品的信息网络传播权构成要件。“崔子修诉北京万方数据股份有限公司西安分公司等侵犯著作权纠纷案”“北京紫禁城影业有限责任公司诉国家林业局西南航空护林总站侵犯信息网络传播权纠纷案”等案件的判决结果是对非经授权在局域网中传播他人作品构成侵权的肯定。《条例(草案)》第4条第5款曾提出“本馆的网络阅览系统”的概念,但是《条例》最终未对“局域网”中的传播行为是否受到规制予以明确。有学者认为,将“个人选定的地点”绝对当成世界上任何一个地方,是不成立的[20]。“个人选定的地点”是指公众可以在若干个能够访问服务器的终端中随意选择;“个人选定的时间”也非指任何时间,而是指服务器在一天中开放的时间[21]。《条例》第7条关于图书馆合理使用的相关规定,从另一个角度说明局域网传播作品亦属于信息网络传播[20]。《规定》第2条规定:本规定所称信息网络,包括……向公众开放的局域网络。所以,图书馆未经授权不得将作品上载到校园网、馆局域网内传播(除非法律另有规定)。

2.7一事不再理

“一事不再理”(ne bis in idem)是在民事诉讼中经常遇到的问题,其作为一项司法惯例和审判原则,对于维护司法裁判权威、防止纠纷争执不休、实现诉讼经济具有重要的意义。但是司法实践中如何理解与把握“一事不再理”,在理论层面仍存在诸多疑惑:如何认识与判别“一事”“此事”、与“彼事”怎样区别等都无统一的答案[22]。在案件7、案件14和案件15中,被告都认为原告的行为属于重复诉讼,按照“一事不再理”原则,应驳回其诉讼请求,但是得到的结果并不相同:在案件7中,一审法院支持了被告的诉求,但是二审法院予以纠正,认为原告的行为不构成重复诉讼;在案件14中,法院认为被告的行为是独立“提供作品”,与其他服务器因“提供作品”导致的传播行为无关,原告对此主张权利不属于重复诉讼;在案件15中,法院认为,被告的侵权行为与此前相关案件的侵权行为应归于同一侵权行为,原告的诉讼请求系重复主张,不予支持。2015年最高人民法院发布的《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第247条首次明确了“一事不再理”原则的具体适用问题:当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉,符合下列条件的,构成重复起诉:后诉与前诉的当事人相同,后诉与前诉的诉讼标的相同,后诉与前诉的诉讼请求相同,或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果;当事人重复起诉的,裁定不予受理;已经受理的,裁定驳回起诉,但法律、司法解释另有规定的除外。

3 影响案件审理走向的因素

3.1侵权版权的后果

毋须置疑,侵权后果越严重,案件的判决结果对被告就会愈不利。侵权后果受到综合因素的影响,既与侵权行为、侵权范围、侵权持续时间有关,也与是否营利、权利人的损失以及被告的过错程度有关。在案件5中,二审法院认定被告未经许可提供了深度链接服务,承担赔偿责任,其中一个重要原因就是深度链接与普通链接在控制能力、传播范围、对权利人经济收入的影响和危害程度等方面有较大的区别。图书馆在提供深度链接的情况下,尽管未直接向网络提供作品,但作品的传播效果与被链接网站对作品的传播没有本质的不同,降低了被链接网站的用户流量,减少了广告收入。在案件7、案件8、案件9、案件12、案件13、案件15等案件中,被告从事的都是镜像服务,这种方式尽管是为内容提供商提供资源存储空间,但是与《条例》第22条的规定有明显不同,因为图书馆与内容提供商之间签订的购买和许可协议,很容易被法院认定构成合作侵权,承担直接侵权责任。在案件1中,被告的行为属于“提供作品”,构成直接侵权。

3.2法官的自由裁量权

法官履行审判职责的第一步是要找到裁判所依据的法律,然后进行案件审判。如果拒绝法官解释,会给立法机关增加难以承受的信息。因为它要求立法机关不仅能预见每个可能出现且滥用制定法含混语言的奇怪案件,而且要能预见社会未来的每个变化,这些变化会让当年在不知这些变化条件下起草的制定法规定无法实现其规定的目的[23]。法官自由裁量具有较大的灵活性与一定的随意性,而且法官的知识水平、实践经验以及倾向性等都会影响案件的走向,这在与图书馆有关的网络版权纠纷案件中体现得较为充分。比如,在案件7~16这10个案件中,被告从事的都是镜像服务,操作过程没有实质性区别,但是案件7、案件8、案件9、案件12、案件13、案件15的被告被判构成侵权(其中案件9的被告还承担了赔偿责任),而案件10、案件11、案件14、案件16的被告被法院认定不构成侵权。又如,法院对案件7、案件14和案件15中被告关于“一事不再理”诉求的不同认定也是法官自由裁量的结果。各案件中被告赔偿责任的确定,在法官自由裁量下更是差别较大,没有规律可寻。

3.3审理案件的标准

我国网络版权纠纷案件的司法裁判实践是不断进化的过程,在各个发展阶段审理案件的理念、标准、规则的区别,特别是制度适用的混乱造成对同类型、同性质案件裁判结果的大相径庭。比如,在案件5中,一审法院适用《条例》第23条的规定认为被告符合免责条件,而二审法院适用“用户感知标准”,判决被告构成侵权。有学者认为,该案二审法院的裁定不合理地加重了图书馆的法律责任[24]。在同样是图书馆提供链接服务的案件6中,一审和二审法院都适用“服务器标准”判定被告不构成侵权。然而有学者对于该案的判决颇有微词,认为是对“服务器标准”的滥用[25]。鉴于“服务器标准”与“用户感知标准”的局限性与适用的混乱,2012年《规定》确立了“法律标准”在审理网络版权纠纷案件中的地位,要求应通过对特定事实的评价来判断是否符合“作品提供”和“交互传播”的信息网络传播权特征,对于已经处于“提供状态”的作品的再利用等都不构成直接侵权。

4 图书馆豁免责任的若干重要规范

4.1未获直接经济利益

是否产生“经济收益”是网络服务提供者能否承担版权责任的重要考量因素[26]131。《条例》第7条规定,图书馆合理使用数字版权“不得直接或者间接获得经济利益”。《条例》第22条第4款规定,提供信息存储空间服务“未直接获得经济利益”。《规定》第11条规定,网络服务提供者直接获得经济利益的,负有较高的注意义务。在案件1、案件2、案件3、案件5、案件10、案件12、案件13等案件中,被告或者辩称“没有直接或间接经济利益”,或者“未有任何营利”“未直接获得经济利益”等,法院均予以认可。学术界对“直接获得经济利益”主要有两种理解,一是认为只要是在服务中投置了广告就证明直接取得了经济利益;二是认为如果广告与特定作品无“直接”关联,则不属于直接获得经济利益[27]。2010年北京市高级人民法院在《关于审理涉及网络环境下著作权纠纷案件若干问题的指导意见(一)(试行)》(以下简称《指导意见》)第25条规定,按照时间、流量向用户收取服务费用的,不属于《条例》第22条第4款的“直接获得经济利益”。《规定》第11条规定,一般性的广告费、服务费不是直接获取经济利益的情形,但是针对特定作品的广告费或者与特定作品有联系的经济利益属于直接获得经济利益。所以,判断获得直接经济利益的“唯一标准”是其与特定作品或者收益挂钩。

4.2采取措施的时间

在案件8中,原告认为被告在接到侵权通知后并未及时删除涉案作品,存在过错。被告辩称,作品的删除权由内容提供商掌握,图书馆没有主动删除涉案作品的能力,得到法院认同。这种情况同样存在于图书馆提供镜像服务的各个案件之中。在案件5和案件6中,被告在接到通知后或者自行断开了与涉案作品的链接,或者在公证处的公证下断开了链接。那么,图书馆在接到权利人的通知后采取制止侵权措施的合理时间期限该如何把握呢?《侵权责任法》第36条第2款、《规定》第13条都用了“及时”的表述,而《条例》第15条则要求“立即”。无论是“及时”还是“立即”,都是模糊的。在“国际唱片业协会诉阿里巴巴案”“刘胜京诉搜狐爱特信信息技术公司案”等案件中,被告就是未及时断开链接而构成过错。有学者认为采取措施的合理时间是接到通知后的24-48小时[28]。《规定(征求意见稿)》第18条根据作品类型的不同,设置了“一个工作日”与“五个工作日”等两种标准。美国参议院委员会在通过DMCA法案的报告中指出,不同的技术情形或变化的情况可能需要制定不同的时间期限[29]。由于影响采取措施的因素较多,所以《规定》第14条规定,对“及时”的认定,要根据通知的形式和准确度,采取措施的难易程度、网络服务的性质,以及涉案作品的类型、知名度、数量等因素综合判断。

4.3合格通知的判断

由于侵权通知是触发网络服务提供者删除义务产生的重要因素,所以侵权通知的内容和形式变得重要起来[30]221。《条例》第14条规定,通知书“应当”包含要求删除或者断开链接的涉嫌侵权作品的名称和网络地址、构成侵权的初步材料。“应当”一词明确限定了权利人通知的构成要件,是对权利人通知的最低要求。不符合《条例》规定要件的通知,应被视为未发出通知,不能作为对抗网络服务提供商援引避风港规则免责的理由[31]。其实不然,比如北京市高级人民法院在“国际唱片业协会诉百度案”“国际唱片业协会诉阿里巴巴案”的审理中,就对“不合格”通知的效力作出了截然相反的认定,引起业界广泛争议[28]32-33。《指导意见》第28条对“不合格通知”法律效力的认定提供了指导性意见,规定:通知未包含被诉侵权的作品……的网络地址,但网络服务提供者根据该通知提供的信息对被诉侵权的作品……能够足以准确定位的,可以认定权利人提交的通知属于……“确有证据的警告”。第29条规定:对被诉侵权的作品……是否能够足以准确定位,应当考虑网络服务提供者提供的服务类型、权利人要求删除或者断开链接的作品……的文件类型以及作品……的名称是否具有特定性等具体情况认定。所以,图书馆在提供网络服务的过程中,对于权利人提供的已经证明了权属关系而未提供侵权作品网络地址的通知,应认定为“确有证据的警告”,要积极履行删除或断开链接义务。

4.4未改变作品内容

《条例》第20~22条都将“未改变作品、表演、录音录像制品”作为网络服务提供者免责的条件之一。在案件12中,法院就认为被告未改变作品内容。“改变”的涵义是什么呢?网络服务的特征在于:通过预先设定的程序,消极且自动回应用户的指令,以“自动的技术过程”对信息内容进行原封不动的传输和临时存储。如果信息内容被人为地改动之后,再被传输或临时存储,就不再符合“消极、自动”的方式提供服务的特征。此时网络服务提供者应被认为参与实施了对信息内容的复制和传播,可能构成直接侵权[32]312。《指导意见》第24条规定,“改变”指作品、表演与录音录像制品“内容”的改变,但是排除下列行为:改变存储格式、加注数字水印等网站标识,以及在作品、表演与录音录像制品的前、中、后安排或插播广告等。按照《规定》第9条第3款的规定,如果网络服务提供者对作品进行了“修改”,则可能构成应知过错,但是未对“修改”进行解释。此外,图书馆提供网络信息服务不得主动对作品进行选择、分类、编辑、推荐。图书馆没有主动设置和修改分类,这是法院认定案件6中的被告不构成侵权的原因之一。

4.5标识信息的来源

《条例》第22条第1款规定,提供信息存储服务要“明确标识信息存储空间是为服务对象所提供,并公开网络服务提供者的名称、联系人、网络地址。”制定该条款的目的是为了避免权利人产生疑虑,以为该服务中存储的作品、表演、录音录像制品是网络服务提供者提供的,避免在涉嫌侵权时权利人将该网络服务提供者告上法庭,增加社会成本[33]。在案件9中,法院认为被告“未明确标示信息存储空间是为第三人提供”。而在“北京三面向版权代理有限公司诉重庆立东科技有限公司网络版权纠纷案”中,二审法院认为被告在自己的网站上标识相关信息的行为实现了《条例》第22条第1款的立法目的,具备了该项规定的免责条件,不承担赔偿责任[34]。《条例》第22条的5项规定是免责的“充分但非必要条件”,提供信息存储空间服务的图书馆如果完全具备这些条件,那么必定会免责。尽管未“标识信息来源”不必然承担责任,但是无法直接进入“避风港”免责,是否承担责任还要考量其他具体的侵权行为。

5 余论

网络版权纠纷与诉讼抵消着新技术为图书馆创造的“红利”,对图书馆服务构成负面影响。比如,在案件6中,图书馆虽然胜诉,但是许多图书馆都担心惹上官司而关闭了链接服务[35]。另外,网络版权纠纷和诉讼反映了数字技术条件下利益格局调整引发的社会动荡,凸显了图书馆平衡版权利益关系的重要价值,部分与图书馆有关的网络版权纠纷案件被最高人民法院或者地方高级人民法院公布为典型知识产权案例,就印证了这一点。既然图书馆从事网络信息服务无法绕开版权问题,既然版权纠纷与责任风险不可能绝对避免,那么就要重视对相关案件的研究,目的是能“吃一堑,长一智”。

版权纠纷发生后,图书馆要注重对证据的保有,一项重要措施就是开展“公证证据保全”。图书馆通过公证机构进行证据保全,既可以及时固定、保存证据,防止数字证据的灭失或被篡改,又能够提高证据的证明力与被采信力。据统计,各种类型的知识产权案件中,公证保全证据在版权纠纷适用最为普遍。比如,经对224件开展公证证据保全的知识产权案件的分析,版权纠纷案件190件,占了84.82%[36]。本文列举的16个案件中,原告无一例外地开展了公证证据保全(有的进行了多次证据保全)。与此形成对比,只有案件5、案件6中的涉案图书馆申请了公证证据保全。这说明,相对于权利人,图书馆整体的维权意识、维权能力还差得很远。

纠纷是社会主体间利益冲突的极端表现,而纠纷解决过程的本质就是各方主体在基本法律框架下的利益博弈,从而实现妥协与接受的过程[37]。对簿公堂只是解决冲突的最终选择,而非首要策略,解决版权纠纷应坚持自行和解与诉讼调解优先的原则。因为司法审判不能克服适用成文法无法顾及各方利益的缺陷,自行和解与调解则能取得双赢或者多赢的效果。在我国有的地方,知识产权案件调解率达85%~90%[38]。图书馆版权纠纷不乏通过自行和解或者诉讼调解得到妥善解决的案例,比如“李昌奎诉青岛理工大学侵犯著作权纠纷案”“中国大百科全书出版社诉北京世纪超星信息技术发展有限责任公司、广东省立中山图书馆侵犯著作权纠纷案”。在案件1中,原、被告双方曾经都有调解的意向,但是最终未能达成协议。

版权的不断强化保护对图书馆是个新的挑战。一个具有广泛正当性的法律可以为了保护某个人或少数团体的权益而牺牲普遍者的需求、牺牲知识的生产和传播需求吗?苟如此,版权的扩张必然导致整个知识产权保护制度和文化再生体系的崩塌[39]。图书馆是为数不多的能够在版权围剿中为用户保留与拓展自由使用知识信息空间的社会组织,是版权法应该特殊关照的对象。所以,希望版权制度对图书馆能“另眼看待”,建立相关针对性的责任豁免制度与规则,使图书馆不致因为陷入频繁的诉讼、背负沉重的赔偿责任而无法将全部精力用于服务工作。这不是乞求法律对图书馆的格外施恩,而是出于对版权行使与保护应当服从于社会整体利益的价值考量。

[1]杨小兰.中国信息网络传播权立法回顾与展望[J].当代传播,2015(1):70-72.

[2]刘明江.论图书馆对数字图书的合理使用[J].电子知识产权,2015(7):64-67.

[3]杨立新.网络侵权法律应用指南[M].北京:法律出版社,2010:27.

[4]杨明.《侵权责任法》第36条释义及其展开[J].华东政法大学学报,2010(3):123-132.

[5]王迁.论版权“间接侵权”及其规则的法定化[J].法学,2005(12):66-74.

[6]孔祥俊.网络著作权保护法律理念与裁判方法[M].北京:中国法制出版社,2015:123.

[7]朱丹.过错认定与著作权侵权赔偿责任[J].人民司法,2013(7):83-86.

[8]宋鱼水.著作权纠纷诉讼指引与实务问答[M].北京:法律出版社,2014:227.

[9]易珍春,李青.涉网络著作权案件酌定赔偿问题研究[J].中国版权,2014(5):10-17.

[10]王清,陈凌云.中美版权法之公益图书馆豁免制度比较[J].图书馆杂志,2008(9):2-5.

[11]韦景竹.版权制度中的公共利益研究[M].广州:中山大学出版社,2011:275.

[12]金雪梅.试论图书馆合理使用的判断标准与现行法律依据[J].图书馆论坛,2012(6):55-58.

[13]詹启智.图书馆网页深度链接引发的争议与侵权防范[J].三峡大学学报(人文社会科学版),2013(3):67-71.

[14]韦之.著作权产品最终用户的法律责任探讨[J].著作权,2000(4):10-12.

[15]张平.网络知识产权及相关法律问题透析[M].广州:广州出版社,2000:58.

[16]马海群.数字时代图书馆发展面临的著作权问题[J].江苏图书馆学报,2001(2):3-7.

[17]赵海燕,田忠玉.著作权法热点难点问题研究[M].北京:法律出版社,2014:159.

[18]冯晓青.知识产权法前沿问题研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2004:105.

[19]陈锦川.网络著作权审判实务及其新进展[J].信息网络安全,2006(3):59-63.

[20]陈锦川.关于网络环境下著作权审判实务中几个问题的探讨[J].知识产权,2009(6):42-54.

[21]连锟.局域网内作品传播相关法律问题浅析——以信息网络传播权为视角[J].法制博览,2012(3):32-34.

[22]张卫平.一事不再理原则的法理根据及其运用[EB/OL].[2016-05-03].http://chinacourt.org/article/detail/2014/ 05/id1305217.shtml.

[23]孙海龙,赵克.变与不变:信息网络传播权的动态演进和司法应对[J].法律适用,2013(11):78-84.

[24]韦景竹.图书馆工作中的版权侵权责任分析与启示[J].图书情报工作,2010(1):54-57,138.

[25]梁志文.我国法上的避风港规则:利益失衡与立法完善[J].电子知识产权,2011(11):33-40.

[26]陈明涛.网络服务提供商版权责任研究[M].北京:知识产权出版社,2011:131.

[27]郝春琪.网络著作权领域的“避风港原则”解读[J].安阳工学院学报,2013(5):29-31.

[28]宋海燕.中国版权新问题[M].北京:商务印书馆,2011:38.

[29]张明,陈默,程试捷.如何界定“迅速回复”[J].今日南国,2010(8):171-172.

[30]吴伟光.网络环境下的知识产权法[M].北京:高等教育出版社,2011:221.

[31]史学清.避风港还是风暴角——解读《信息网络传播权保护条例》第23条[J].知识产权,2009(2):23-29.

[32]王迁.网络环境中的著作权保护研究[M].北京:法律出版社,2011:312.

[33]张建华.信息网络传播权保护条例释义[M].北京:中国法制出版社,2006:85.

[34]刘娟娟.信息存储空间提供者的侵权责任限制[J].人民司法,2010(24):94-98.

[35]刘婵.肇庆数字文化网:一公共图书馆惹近两年版权纠纷[EB/OL].[2016-05-03].http://culture.people. com.cn/h/2011/1216/c226948.html.

[36]凌崧,凌宗亮.网络证据保全公证的现实困境与完善建议[J].重庆邮电大学学报,2012(3):31-37.

[37]刘友华.知识产权纠纷解决策略研究——一种博弈论视角[J].知识产权,2012(8):38-46.

[38]刘永祥.司法实务视角下的著作权间接侵权问题研究[J].海峡法学,2013(2):66-71.

[39]雷启立.“网络撞车党”和作者的知识产权——“三面向”系列诉讼案引发的思考[J].编辑学刊,2008(3):8-11.

[40]秦珂.2006年以来我国图书馆合理使用数字版权立法研究综述——《信息网络传播权保护条例》颁布实施十周年纪念(一)[J].图书馆论坛,2016(8):72-83.

(责任编辑:刘洪)

Summary and Analysis of Library Network Copyright Disputes in China——Commemorating the Tenth Anniversary of the Promulgation and Implementation of Regulations on the Protection of the Right to Network Dissemination of Information(2)

QIN Ke

秦珂,男,新乡学院图书馆研究馆员。

2016-07-12