分布式储能的发展现状与趋势*

陈海生 刘 畅 齐智平 中国科学院工程热物理研究所 北京 0090 中国科学院电工研究所 北京 0090

分布式储能的发展现状与趋势*

陈海生1刘畅1齐智平2

1中国科学院工程热物理研究所北京100190

2中国科学院电工研究所北京100190

储能技术是解决可再生能源间歇性和不稳定性、提高常规电力系统和区域能源系统效率、安全性和经济性的迫切需要,是发展“安全、高效、低碳”的能源技术、占领能源技术制高点的“战略必争领域”,储能在分布式可再生能源应用与智能微网领域具有重大的战略需求、重要的研究价值和巨大的发展潜力。文章分析了分布式储能技术现状、技术创新及其发展对相关产业的带动,并结合分布式储能的技术与产业特点给出了发展储能技术的政策建议。

储能,分布式可再生能源,智能微网

1 储能技术的战略意义

我国能源生产和消费总量均已居世界前列,且持续增长[1];同时,我国已向国际社会庄严承诺,2020 年非化石能源比重达到 15%,单位 GDP 的 CO2排放量比 2005 年降低 40%—45%[2]。既保障经济快速发展中的能源安全,同时又兑现温室气体减排的国际承诺,是我国能源发展的重大战略任务。但我国在能源供给和利用上还存在结构不合理、利用效率不高、可再生能源开发利用比例低、能源安全利用水平有待进一步提高等问题,发展“安全、高效、低碳”的能源技术势在必行[2]。

储能是指通过介质或设备把能量存储起来,在需要时再释放出来的过程[3]。它是解决可再生能源间歇性和不稳定性、提高常规电力系统和区域能源系统效率、安全性和经济性的迫切需要,是发展“安全、高效、低碳”的能源技术、占领能源技术制高点的“战略必争领域”[4,5],对于保障电网安全、提高可再生能源比例、提高能源利用效率、实现能源的可持续发展均具有重大的战略意义。

储能是实现分布式可再生能源应用的重要技术。利用储能可以实现可再生能源平滑波动、跟踪调度输出、调峰调频等,使可再生能源发电稳定可控输出,满足可再生能源电力的大规模接入并网的要求。储能是实现分布式可再生能源大规模接入的必然选择[7-9]。储能也是智能微网的重要技术。智能微网的规模比大电网小,因此负荷波动率和故障率相对较高,分布式储能是提高其供电可靠性、提高电能质量、负荷平衡和应急电源等的必备关键技术[7-9]。储能技术在分布式可再生能源应用与智能微网领域具有重大的战略需求、重要的研究价值和巨大的发展潜力。

2 分布式储能(储电和储热)技术现状

储能的技术类型有多种,适于可再生能源发电和智能微电网的电力储能技术包括:抽水蓄能、压缩空气储能、铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、液流电池、超级电容器、飞轮储能、超导储能等。近年来,随着可再生能源发电和智能电网技术及应用的快速发展,电力储能技术及其应用也得到了快速发展。就当前各类电力储能技术的发展水平而言,总体上讲,面临两方面的问题:成本高和技术不够成熟。因此,除了抽水蓄能,其他电力储能技术还没有实现大规模应用。在分布式可再生能源应用中,储热技术可以用于太阳能热储存、微型燃气轮机发电余热储存、电力调峰热储存等,通过储热实现能源的梯级利用,从而提高能源利用效率。根据储热原理可以把储热技术分为显热储热、潜热储热和化学储热三大类。

就现存的各种储能技术而言,很难说哪种储能技术最好,每种储能技术都有它的优势和不足,因此,各种储能技术各有其适用场合,当多种储能技术在电网中互补应用时,它们的潜力可以得到充分发挥,是更加理想的应用方式,也是解决电网规模不断扩大、可再生能源发电大量接入、电网安全稳定和电能质量等问题的有效技术路径。随着能源、环境问题的日益突出,可再生能源发电接入电网的比例会越来越高,储能技术将在电网中、用户端、风电场、光伏电站等场合发挥重要的或者不可替代的作用,这将成为储能发展应用的新机遇。

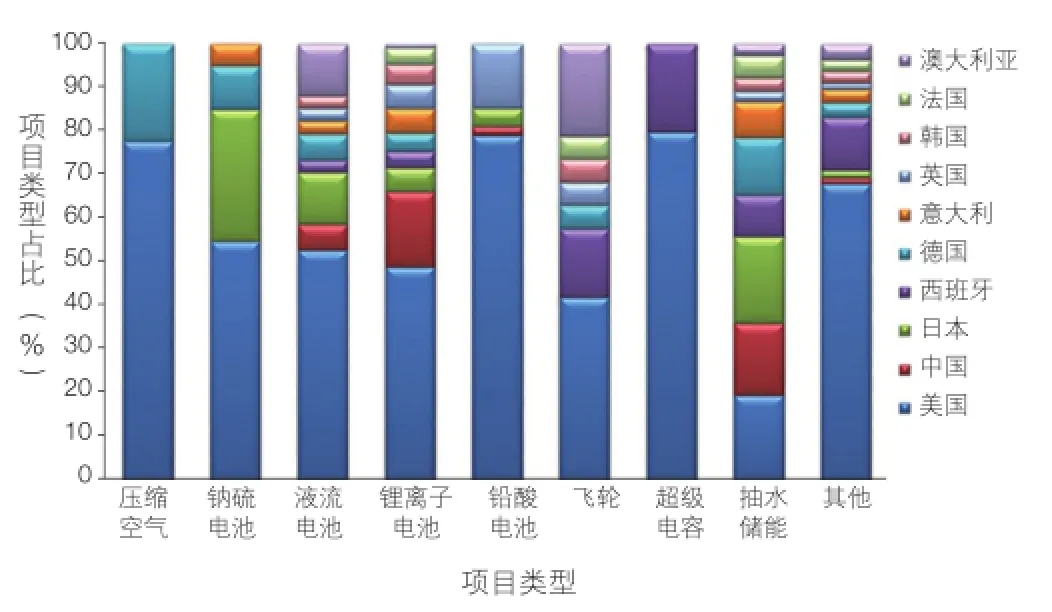

近年来,世界各国都很重视对储能领域的投资,截至 2014 年 8 月5日,全球累计实施储能项目1 000 个,主要集中在北美、东亚和西欧等地区,设计装机容量达到 184 170 兆瓦。目前已有 60 个国家实施了储能项目,储能项目数量排名前10位的国家及其主要技术类型如图 1 所示。其中美国拥有的储能项目最多,项目类型涉及锂离子电池、抽水蓄能、铅酸电池、液流电池、飞轮储能、压缩空气储能、超级电容器等技术。中国实施项目数量排名第 2,主要是锂离子电池和抽水蓄能技术的应用。

图1 主要储能项目类型及国家分布

美国拥有全球近一半的储能示范项目,2013 年投运了几个装机规模较大的项目,如 AES(美国爱依斯电力公司)位于 Dayton 市的 40 兆瓦调频项目、毛伊岛 10 兆瓦风电场项目等,使其全球装机规模首次超越日本,位居第1。欧洲近几年计划大力推动可再生能源发电,德国、英国、法国、西班牙等国相继在 2013 年开展了若干项目,涉及输配、智能城市、海岛微网等领域,特别是德国目前已有 30 兆瓦的储能项目获得补贴。日本储能项目装机容量仅次于美国,仅 NGK 公司的装机量就超过了300 兆瓦。

中国储能项目近两年发展较快,分别在可再生能源并网、分布式发电和微网以及电动汽车等领域部署了一些储能项目。从应用上看,按装机容量分,储能在可再生能源并网领域的比例最高,占 51%,电力输配、分布式发电及微网和辅助服务也是应用的重点领域,分别占比 19%、8% 和 16%。随着越来越多的示范项目在中国运行,预计到 2020 年,中国储能市场规模将达到约 136.97吉瓦,占 2020 年全国发电总装机量 1 800 吉瓦的 7.6%。

储能技术在分布式可再生能源接入与智能电网技术发展领域仍具有一定的挑战。从技术角度来看,关键材料、制造工艺、能量转化效率是各种储能技术面临的共同挑战,在规模化应用中还需进一步解决稳定、可靠、耐久性问题。一些影响储能技术规模化应用的重大技术瓶颈还有待解决。抽水蓄能技术进一步的攻关重点在于大型抽水蓄能电站选址技术、高坝工程技术、高水头大容量水泵水轮机、新型发电机技术、智能调度与运行控制技术等。压缩空气储能技术的进一步攻关重点在于高温储热技术、新一代液化空气储能技术、超临界压缩空气储能技术等。飞轮储能的技术攻关重点在于高强度复合材料技术、高速低损耗轴承技术、高速高效发电/电动机技术、飞轮储能并网功率调节技术、真空技术等。化学电池储能中关键材料制备与批量化和规模化需进一步取得突破,包括:电解液、离子交换膜、电极、模块封装、密封等。超级电容器高性能材料和大功率模块化技术以及超导储能中新型超导材料、液氮与 200K 温区超导带材技术、超导限流-储能系统等装备技术均尚需进一步突破。储热技术中低品位热能的储存和利用比较成熟,如储热供暖、热水供应以及冰储冷制冷等,高品位储热以及高效余热回收利用是今后的发展方向。中高温储热技术和深冷储冷技术在可再生能源发电和节能中具有巨大应用需求,目前这些技术还存在储热材料与储热器的相容性问题、储热器的优化传热问题、成本及安全性问题等。研究开发新型宽温域储热材料、新型高效储热装置和储热系统的优化配置与管理是解决这些问题的关键。

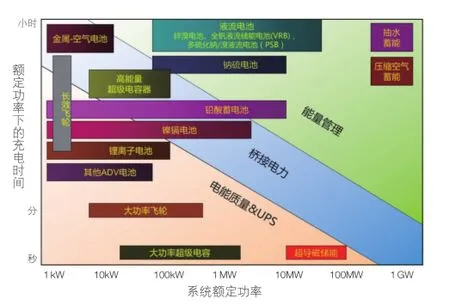

图2 各种储能技术的应用领域分析

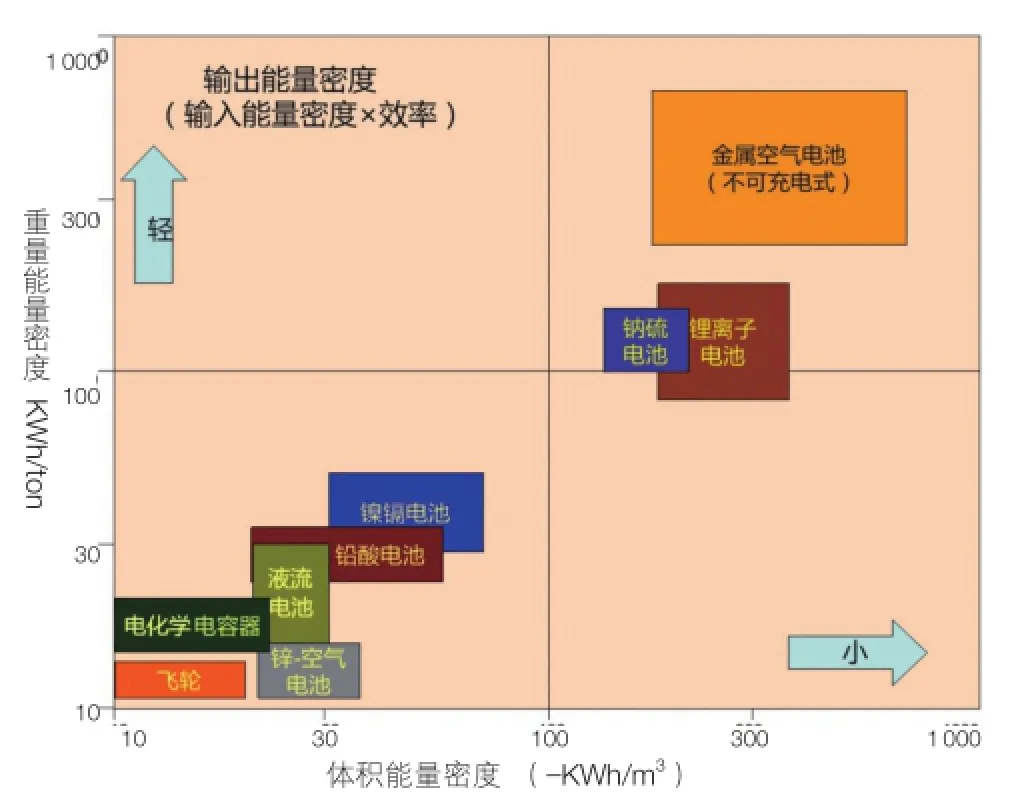

图3 各种大容量电力储能技术的能量密度比较

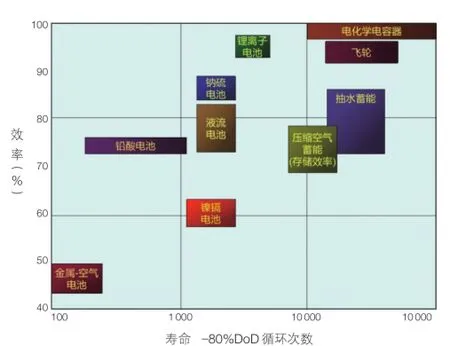

图4 各种储能技术的效率和循环寿命分析

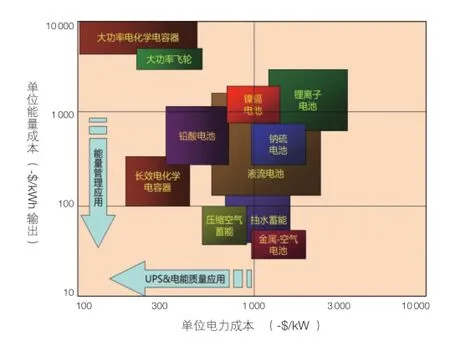

电力储能技术用于大容量储能场合,具有各自的技术和经济特性,适用于不同的应用场合。图 2—5 是美国储能技术协会给出的对各种储能技术从适用性、能量密度、功率密度、循环寿命、成本等方面的比较分析。

储热技术类型较多,可按照储热温度大致分成三类:中高温储热技术、低温储热技术和深冷储热技术,各类储热技术性能如表 1 所示。

低温储热技术相对比较成熟,但能源转换效率一般较低。高温储热技术有利于提高能源综合利用效率,但还存在一些技术瓶颈问题,如热交换器等。近年来,国内外对土壤源储热技术开展了大量的研究,太阳能-土壤源热泵系统是其中的一种典型应用,太阳能地下存储技术被认为是跨季节储热的最佳方案之一。国内外在相关理论和应用方面都有了较大的进展。

图5 各种储能技术的成本分析

3 分布式储能的技术创新

在能源系统中应用储能,可以带来多方面的效益,如提高能源的利用效率,提高电网的稳定性、可靠性和电能质量,有效提高可再生能源接入电网的比例等,储能在未来智能电网中将发挥重要作用。然而,目前大多数储能技术还存在技术、成本、环境、地理条件等制约,大规模应用储能还有一定困难。采用智能化的系统管理与控制,优化储能系统配置,对于建立可行的储能的优化解决方案十分重要。

3.1能量型和功率型储能的互补应用

电力储能的应用分为两种典型形式:能量和功率的支撑。功率支撑是指短时间内高功率输出(秒到分钟级);能量支撑是指长时间内以小于或接近额定功率输出(分钟到几小时)。就现有储能技术而言,通常,能量型储能装置的单位功率成本相对较高,而功率型储能装置的单位能量成本相对较高。在分布式储能应用中,一般储能需提供多种服务,采用多种能量型和功率型储能装置互补应用,可以提高储能系统的技术经济性,获得较高的投资效益。如将超级电容器与蓄电池互补可以形成具有高功率和高储能容量的复合储能系统,这种复合储能系统的储能规模可以分布在千瓦至数十兆瓦等级,由于所用的储能技术成熟可靠,很可能会在许多场合得到率先应用。不过,要实现二者的有效结合,需要在储能类型选择、容量配置与协调控制等方面加强研究。

表1 各类储热技术性能

3.2基于热电联供系统储热支撑可再生能源集成

在热电联供系统中,应用储热可以实现供电和供热的解耦,从而提高系统的运行灵活性。此外,储电和储热还可以实现对电力市场的更高参与度。在区域供热的情况下,储热是把热水储存在罐子里。常压下,热水的温度在 95oC—98oC 之间,在压力罐中热水一般稳定在120oC—130oC,这种罐子一般在100 立方米—5 000 立方米,相应的储热能力是每个负载循环 10 兆瓦时—2 吉瓦时。常压储热相对成本较低,而压力储热的单位体积可以提高 30%—40% 的储热量。现今储热设施的运行策略是减少峰值负荷的运行,避免重复加热。此外,在有热网的情况下,采用热电联供可以降低供热的价格。

3.3基于电动汽车电池的分布式储能(V2G)

电动车的大规模推广应用可以缓解石油供给紧张、减少碳排放、改善城市环境,而间歇性可再生能源电源并网又使人们对其作为移动储能装置充满期待。插电式电动车和混合动力车的快速发展将给供电端的储能提供新的解决方案。不管是用户自己还是通过中间运营商,电动车车载电池可以作为分布式电源或者可调度负荷,通过调度,合理有序充放电,参与系统调峰等辅助服务,这就是目前研究热点之一——车辆入电网技术(Vehicle-to-Grid,V 2G)。在峰谷时给电动汽车电池充电,这一方面可以减少峰谷时的储能需求;另一方面,电动汽车电池可以提供供电端储能的多种服务(图6)。这是电动汽车充电的一种经济有效的方法,不仅获得低电价的充电,还能从为电网提高储能的服务中获利。

图6 丹麦EDISON项目中VPP结构

3.4基于储能的虚拟电厂

随着分布式可再生能源和智能电网的快速发展,分布式电源(DG)将大量应用。由于 DG 存在容量小、数量多、分布不均衡、单机接入成本高、对系统操作员常不可见乃至管理困难等问题,大量 DG 的接入将给电网的稳定运行带来许多技术难题,如潮流改变、线路阻塞、电压闪变、谐波影响等。另外,目前“安装即忘记”的操作方式以及电力市场容量的限制也阻碍了 DG 的大规模并网。“微网”和“主动配电网”在一定程度上为上述问题提供了解决方案。但“微网”以用户侧 DG 就地应用为主要控制目标,受到地理区域的限制,对多区域、大规模 DG 的有效利用及在电力市场中的规模化效益,具有一定局限性。“主动配电网”在更大范围内考虑 DG 的作用,能够对配电网实施主动管理,但对 DG 能够呈现给大电网及电力市场的效益考虑不足。“虚拟电厂”通过先进的控制、计量、通信等技术聚合配电网中一定区域内的 DG、储能装置、可控负荷(如电动汽车等),使其优化协调运行,使资源的配置和利用更加合理,作为一个特殊电厂参与电网运行和电力市场(图 7)[10]。

图7 西门子公司的基于DER的虚拟电厂概念

由于“虚拟电厂”可实现电源侧 DG 发电、储能充放电和可控负荷的优化管理,可以达到减少储能需求的目的。

3.5风光-压缩空气储能技术

风光互补发电系统是利用当地风能和太阳能发电机组集成为一体的发电系统。利用风能与太阳能的互补性,同时为了缓解波动性的风光给电网造成的冲击,现将风光互补发电系统同压缩空气储能整合(图8)。系统中太阳能集热/蓄热装置采用抛物槽式太阳能集热系统,蓄热介质采用导热油,蓄热温度可达 500oC 左右。压缩机采用级间冷却结构,利用风电将空气压缩至80×105帕—200×105帕。高压储气罐采用恒压与恒容两种结构。图 8中太阳能和压缩空气储能系统中的压缩热,也可用于提供热水或作为其他用途的热源。

4 分布式储能的发展及其对相关产业的带动

近年来,分布式发电得到了快速发展,截至 2012 年5 月,国家电网公司经营区域内的 35 千伏及以下分布式发电项目共有 9 776 个,装机容量 3 384 万千瓦,占全国总装机容量的 3.5%,按照国家能源规划,到 2020 年分布式发电的装机容量将到达 2.1 亿千瓦,占全国总装机的 11%。储能作为分布式发电和微网关键支撑技术,应用前景十分广阔,这也将带动储能技术及其产业的发展。

图8 风光互补的压缩空气储能与发电一体化系统流程图

储能作为分布式可再生能源发电和智能微网的关键支撑技术,特别是在基于可再生能源的分布式发电和微网系统中,储能更是不可或缺的。在分布式发电和微网系统中储能的作用体现在:提高可再生能源发电和微网系统稳定性,提高供电可靠性,改善电能质量,削峰填谷,提高调度灵活性,参与需求响应等。储能在分布式发电和微网系统中除了参与系统运行控制,还可以产生相应的经济效益,在分时电价机制下,利用储能实现盈利;利用储能降低用户受电变压器容量费用,实现盈利;利用储能提供用户需求响应能力,帮助用户降低高峰负荷的用电量,赚取需求响应服务费等。

目前,在分布式发电和微网中应用最多的化学电池是锂离子电池。由于铅酸电池价格相对便宜,技术成熟,应用份额也比较高,约占现有应用总容量的 27%。液流电池和钠硫电池作为新兴的、高效的大容量电力储能电池,在规模较大的分布式发电和微网系统中有一定的应用前景。此外,飞轮储能和超级电容器储能应用分布式发电和微网系统稳定控制具有明显优势,小型先进压缩空气储能系统用于能量管理和削峰填谷,具有一定的应用前景。由于储能价格昂贵,大部分需求响应项目只考虑蓄冷和蓄热,未采用电池储能技术。

根据对大规模储能技术发展现状及应用需求的分析,结合规模化应用所需的储能技术指标,预期各类储能技术发展路线图如图 9 所示。

随着政策引导和市场需求的牵引,预期将发展形成一大批从事各类型储能技术研发、制造、建设、运营的相关企业,并带动一系列新兴高新技术产业的快速发展。

(1)新材料产业。大多数储能技术的性能都与其所用的材料性能密切相关。如电池的电极和电解质材料、超级电容器电极和电解质材料、储热材料、飞轮转子材料等,都对储能的能量密度、功率密度、循环寿命、环境友好性等有着重要的影响。储能技术及其市场的快速发展,将带动一大批各类新材料产业的发展。

(2)特种零部件及其特种加工装备产业。储能系统是一种新型能源装备,需要高速旋转、高温、高压、真空等特殊运行条件,要实现这些运行条件,需要一些特殊零部件的支撑,如高速飞轮储能用的磁悬浮轴承,先进压缩空气储能系统的高温、高压装置,钠硫电池储能系统的高温装置等,因此,储能技术及其市场的快速发展,将带动一批特种零部件及其特种加工装备产业的发展。

(3)专用控制装备产业。储能在智能电网、能源互联网、分布式发电和微网系统中可以实现多方面的作用,如提高系统稳定性、改善电能质量、削峰填谷、参与需求侧响应等,需要一系列专用控制设备的支撑,专用控制装备将作为储能技术的重要产业方向。

(4)各类储能系统研发、制造产业。在实际应用中,储能系统需根据实际应用需求,进行专门的设计和研发。而储能技术多种多样,储能用途多种多样。优选储能技术,优化系统设计,需要专业化的机构进行储能系统优化设计和研发与制造,这将催生一批专业化的储能研发制造产业的发展。

图9 各类储能技术发展路线图

5 分布式储能的政策保障和制度创新

中国分布式储能支持政策的制定要符合中国的国情、体现中国电力系统的特点和发展方向、还要结合中国储能技术研发和应用现状以及未来的发展趋势。综合我国储能政策的问题,大规模储能发展政策措施主要集中在建立主管职能部门、完善管理体制、出台激励政策 3 个方面。中国分布式储能政策的创新主要从 4 个方面入手:宏观政策、电价机制、技术标准和推动示范与应用。

(1)宏观政策。应立刻着手制定储能的短期和中长期发展规划,确立规模、发展目标、资金投入、技术方向、应用类型的计划并持续修正完善,使产业的发展有序、有重点、有目标。

(2)电价机制。首先应该出台全国的峰谷电价政策,适时出台分布式储能补贴电价、需求响应补贴电价、风电储能补贴电价、调频辅助服务电价等,使储能的应用价值得以合理的核算。储能电价补贴应该考虑设定一个电价激励的要求细则,避免产能过剩,并随着储能的规模化应用逐步降低直至退出。

(3)技术及标准。标准是技术发展的基础,需要尽快制定各种储能技术的行业标准和国家标准;同时制定储能的电网接入标准,明确储能技术进入电力系统的基本条件,为技术发展指明方向。

(4)推动示范与应用。出台专门针对储能的研发资金政策,对技术研发的系统化管理和引导;出台储能技术引导基金政策,将政府资金和风投机构的专业服务结合起来,扶持储能技术向产业化发展;在储能技术逐步成熟后,适时出台创新技术研发资金政策,使我国在全球储能技术领域能够保持先进性和领先地位。

1 国家能源局. 国家能源科技“十二五”规划(2011—2015). 2011.

2 温家宝. 凝聚共识, 加强合作, 推进应对气候变化历史进程. 温家宝总理在哥本哈根联合国气候大会上的讲话, 2009.

3 Energy Storage Council: http://www.energystoragecouncil.org/.

4 国家科技部. 国家“十二五”科学和技术发展规划. 2012.

5 国务院. 国发〔2012〕28号“十二五”国家战略性新型产业规划. 2012.

6 国家能源局. 可再生能源发展“十二五”规划. 2012.

7 全国工商联储能专业委员会. 储能产业研究白皮书2012. 2012.

8 全国工商联储能专业委员会. 储能产业研究白皮书2013. 2013.

9 全国工商联储能专业委员会. 储能产业研究白皮书2014. 2014.

10 陈春武, 李娜, 钟朋园, 等. 虚拟电厂发展的国际经验及其实.电网技术, 2013, 37 (8) : 2258-2263.

陈海生中科院工程热物理所副所长、研究员、国家能源大规模物理储能研发中心首席科学家、科技部“863”项目首席专家。1997年本科毕业于西安交通大学,2002年在中科院工程热物理所获博士学位。曾在比利时布鲁塞尔自由大学、北京航空航天大学、英国利兹大学工作,2009年入选中科院“百人计划”,2012年入选“万人计划——青年拔尖人才”,2013年入选“万人计划——中青年科技创新领军人才”,主要研究领域包括新型大规模物理储能系统、限定空间尺度流动与传热、叶轮机械内部流动及损失控制机理等。E-mail: chen_hs@mail.etp.ac.cn

Chen HaishengBEng PhD, is currently a professor w ith Institute of Engineering Thermophysics (IET) at Chinese Academy of Sciences(CAS). He joined IET-CAS in 2009 as a “100-Talent Program” professor after previous em ployments w ith University of Leeds, IET-CAS,Vrije University of Brussels, and Beihang University. He has been elected to China National High-level Personnel of Special Support Program“10000-Talent Program”. He is now the deputy director of IET, director of National R&D Centre of Large Scale Physical Energy Storage and principal investigator of “863” project. He has been working on large scale physical energy storage system, flow & heat transfer in confined space, and fluid dynam ics and loss mechanism of internal flow of turbomachinery. E-mail: chen_hs@mail.etp.ac.cn

Developing Trend and Present Status of Distributed Energy Storage

Chen Haisheng1Liu Chang1Qi Zhiping2

(1Institute of Engineering Thermophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;2Institute of Electrical Engineering, Chinese Academ y of Sciences, Beijing 100190, China)

Energy storage technology is considered to be the urgent needs of solving instability and interm ittent of renewable energy, as well as improving the system efficiency, security, and economy of traditional power system and district energy systems. Its status can be regarded as the strategic location in developing safe, highly efficient, and low-carbon energy technology for seizing the energy technical commanding point. In the field of intelligent m icrogrid and application of distributed renewable energy, energy storage technology has significant strategic demands and research values, and an enormous potential for development. Many energy storage technologies have rapid developments w ith distributed renewable energy generation and intelligent microgrid technology, in the fields of which, energy storage technology encounter lots of problems such as high-cost and immaturity. Because of this, only pumped hydroelectric storage is applied in large-scale. However, the proportion of renewable energy connected with power system will increase w ith the issues of energy and environment, and energy storage technology w ill have an important and irreplaceable role to play in power grid, client terminal, w ind farm, and photovoltaic power station etc., which provides a new opportunity for developing and applying energy storage technology. The area of innovation in energy storage technology includes complementary application of energy type and power type energy storage technologies, energy integration system based on CHP and thermal storage, vehicle-togrid (V 2G) technology, virtual power plant based on energy storage and compressed air energy storage w ith w ind-solar com plementary method. These energy storage technologies have their own features, advantages and application areas, and are gaining development rapidly. And some hi-tech and new industries, such as the new materials industry, specialized accessories and their processing equipment industry, special control equipment industry, and R&D and manufacturing industry, w ill be driven by them. At the same time, the development of energy storage technology in China cannot go w ithout the protection and innovation of energy storage policy which tightly linked w ith the national infrastructure. Building com petent functional department, im proving management system, and introducing incentive policy would be the leading political measures for developing energy storage technology and macro policy, electrical price mechanism, and the technologies & standards for upgrading the energy storage application to its maturity would be the focus of the policy innovation of distributed energy storage.

energy storage, distributed renewable energy, smart m icrogrid

10.16418/j.issn.1000-3045.2016.02.009

*资助项目:中科院学部咨询项目“大力发展分布式可再生能源应用和智能微网”修改稿收到日期:2016年1月11日