参与全球生产网络能提高中国企业价值链地位吗:“网络馅饼”抑或“网络陷阱”

沈 能,周晶晶

参与全球生产网络能提高中国企业价值链地位吗:“网络馅饼”抑或“网络陷阱”

沈 能,周晶晶

(苏州大学东吴商学院,江苏苏州215021)

现有关于全球生产网络与后发国家价值链升级关系的研究,并不能对“网络馅饼”和“网络陷阱”两种相悖案例同时予以合理解释。为此,本文提出了参与全球生产网络与后发国家价值链地位之间有条件“网络陷阱”假说,并以中国的行业面板数据实证检验了有条件“网络陷阱”假说。研究发现:中国在全球价值链的路径变迁必然受西方跨国公司领导的全球价值链治理和全球战略布局的约束,中国价值链升级在参与全球生产网络的初级阶段即可实现,但深度参与会产生对本土企业研发行为产生挤出效应,是否掉入“网络陷阱”最终取决于参与全球生产网络带来的红利效应、吸纳效应与挤出效应的综合作用。研发强度表现出显著的门限效应,持续的研发投入成了决定“网络陷阱”能否成功规避的关键。

全球生产网络;价值链;网络陷阱;挤出效应

0 引言

21世纪初,国际生产体系的重大变革在于西方跨国公司主导的全球生产网络(Global Production Network, GPNs)的形成与发展。作为全球生产网络的“织网者”,西方跨国公司通过垂直专业化分工对全球价值链实施治理,牢牢占据着全球价值链的高端。一些老牌西方发达国家的制造业国际扩张历程也恰恰对此提供了有力的佐证,几乎所有文献都支持国际垂直分工对发达国家生产率的提高具有积极作用(Head and Rires[1]; Hijzen[2];Jung and Mercenier[3])。如果说全球生产网络布局对于巩固西方跨国公司全球价值链的领导地位是不言自明的话,那么,对于处于“局”中的后发国家来说,承接生产转移和外包对本国的影响不容忽视,如果参与分工无法提升后发国家的价值链地位,仅仅将其作为丰富资源和廉价劳动力的供应基地,那就有必要重新审视分工利得;反之,则应通过政策引导加快其融入全球生产网络。然而,正反两方面的事实,不禁让我们对传统国际分工比较优势理论的观点提出质疑。历史上,以日本、亚洲“四小龙”为代表的一些新兴工业化经济体正是利用参与全球生产网络的契机,在不同程度上走出了一条组装—制造—研发的产品内分工带来的技术升级和价值链提升之路。与之形成强烈反差的是,拉美地区的墨西哥、巴西和东南亚的泰国、马来西亚等国家随着全球生产网络的深度参与,在成功跨越中等收入行列之后却步入价值链地位“固化”的风险。更为糟糕的是,东南亚的菲律宾、越南、南亚的巴基斯坦、孟加拉等发展中国家从参与全球生产网络伊始便跌入“网络陷阱”,始终停留在全球价值链的低端环节(Lall et al[4];刘志彪等[5];邱斌等[6])。中国上个世纪90年代中后期快速加入国际垂直专业化分工之中,参与全球生产网络不仅很大程度上影响中国产品结构和产业结构演进,也影响着中国企业在全球价值链中所处的地位(胡昭玲[7])。但现有文献关于全球生产网络与中国价值链地位关系的研究主要集中在理论层面,研究方法也以企业或行业案例为主,大样本的实证研究较少,而且相关实证研究结论分歧较大。一些研究发现全球生产网络总体上促进了中国制造业的价值链提升(徐毅等[8]);有些学者认为参与国际分工对中国价值链升级的影响存在行业差异(刘庆林等[9];张明志等[10]);还有学者认为垂直分工对中国价值链地位影响呈现先扬后抑的阶段性特征(马红旗[11]);甚至部分学者认为全球生产网络对中国制造业尤其是进料加工的技术升级产生负面影响(姚志毅[12])。

以上若干种典型国家(地区)案例并存的情形以及对中国实际状况莫衷一是的研究结论中,引发了我们的思考,首先,以往文献对于全球生产网络与价值链关系的探讨是在线性关系的思路框架下开展的,无论是对“网络馅饼”论进行辩护,还是就“网络陷阱”论做出解释,均不能完全令人信服。“网络陷阱”对于后发国家是一种宿命吗?如果是,为什么日本、亚洲“四小龙”等新兴工业化国家没有步入“网络陷阱”?如果不是,为什么掉入“网络陷阱”的案例比比皆是?那么我们为什么不能将两种相悖的事实纳入同一个框架内予以解释:即证明“网络陷阱”或“网络馅饼”的发生并非必然,而是有条件的。其次,从个体来看,考虑到后发国家资源禀赋、制度特征、发展战略等条件的巨大差异,后发国家是否必然陷入“网络陷阱”以及规避“网络陷阱”的路径都会存在较大不同。那么,探讨“网络陷阱”的诱发机制以及找出规避“网络陷阱”的因素就成了问题的关键。最后,垂直专业化生产已经成为全球制造业生产的主要组织形式,尤其是中国已经深度参与其中的情形下,国际垂直专业化分工在很大程度上已经内生于经济发展和制度变迁,因此在模型设计时不应该将其视为外生解释变量,尤其是研究生产组织、技术进步与经济增长的关系时,内生性控制问题就会显得格外重要。为此,本文提出参与全球生产网络与后发国家价值链地位的有条件“网络陷阱”假说,然后以中国的行业面板数据,将“网络馅饼”论和“网络陷阱”论这两种相悖的现实情形纳入到同一个框架对中国的情形进行检验并解释。

1 有条件“网络陷阱”假说的提出

本文首先参照“成本发现”模型的分析框架(Haussmann et al[13];祝树金等[14]),构建一个简单的数理模型,考察影响一国出口部门生产率水平(价值链地位)的微观因素,假设一国出口企业的生产函数为:

根据比较优势和“成本发现”原理,每个企业都生产和出口自身最有竞争力和最高生产率水平的产品,所以企业的生产决策有两种,一是选择生产自己研发出来的产品,二是选择模仿其他企业开发的具有最高生产率水平()的产品,并假设企业的模仿效率为,且。企业的生产决策将取决于自己开发和其他企业开发产品的生产率比较。如果,企业选择模仿其他企业开发的产品,反之则选择自己开发的产品。假设共有个企业,且最高生产率水平()的期望值为,企业选择模仿其他企业开发产品的概率和技术参数的期望值为:

(3)

(5)

然后将(6)式代入(4)式,可以推出一国出口企业生产率水平,进而得到该国企业在全球价值链地位的决定函数:

(7)

由(7)式可知,一国出口企业的生产率水平(从而决定了其价值链地位)主要取决于资源禀赋、内部知识积累(如研发、人力资本)和外部知识输入(如FDI、贸易等),以及促进内外部知识积累的其他要素等。因此,后发国家通过参与全球生产网络影响其上述因素进而改变其在全球价值链中的地位。

然而,参与全球生产网络对后发国家价值链地位的影响并非简单线性。西方跨国公司为了控制资本(技术)密集型生产和销售等高附加值环节,通过价值链治理,将后发国家锁定于劳动(资源)密集型的生产环节。因此,在垂直专业化分工体系下,后发国家在全球价值链的路径变迁必然受西方跨国公司实施的价值链治理所左右。只有遵循这些价值链治理参数,后发国家企业才可能有更多的市场需求和外包订单。另外,为了配合从后发国家获取符合其治理参数规定的个性化产品,跨国公司需要适当地与当地企业进行生产互动,提供一定的生产技术帮助和提携。伴随技术转移效应、中间品进口的技术外溢效应和中间品出口的劳动力配置效应,再加上“干中学效应”的影响,在参与全球生产网络的初始阶段,后发国家企业产品技术含量必然会上升,在较短的时间内有利于提升价值链地位(Coe and Helpman[15])。但是,经过短暂的“蜜月期”后,一旦后发国家产品从产品和工艺升级跃到功能和产业链升级后,跨国公司这种技术性的生产互动就会停滞,为了维护其高端价值链地位,跨国公司会凭借专利封锁和强大的贸易需求将后发国家的企业“俘获”在劳动(资源)密集环节上。但是,后发国家价值链地位的锁定不单单是触及“天花板”,由于全球价值链的地位变迁是与其他国家相比较而言的,当参与国的技术升级速度普遍低于其他国家和地区,便会导致其在全球价值链地位趋于绝对下降,从而表现出参与全球生产网络与后发国家价值链地位的负向关系。本文提出有条件“网络陷阱”假说1: 面对西方跨国公司领导的全球价值链治理和全球战略布局约束,参与全球生产网络与后发国家价值链地位呈现先上升后下降的倒“U”型关系。

但“网络陷阱”的发生并非“铁律”,还需要具备一定的诱因。“网络馅饼”的获取要求本土企业跨越一定的门槛或具备相应的吸收能力。一是本土企业的技术门槛。随着垂直分工的加深,尤其是劳动密集型工序的过度依赖势必扩大内外资企业技术势差,从而影响中间品进口的技术溢出效应效果。更为重要的是,中间品进口还会对内资企业技术创新活动产生挤出效应,本土研发的减少削弱了对先进技术的吸收能力,进一步锁定了其价值链的低端地位。二是本土企业的人力资本门槛。后发国家从发达国家进口的资本品带来的技术扩散为熟练劳动力类型。但是,持续的垂直分工并不一定产生有利的劳动力配置效应,由于后发国家“加工车间”的国际分工地位,进口零部件多用于简单的加工组装活动,这些劳动密集型生产环节增加了对低素质劳动力的相对需求,引发了劳动力的逆向配置(张会清[16];李春梅[17])。而且,随着参与全球生产网络程度的提高以及路径依赖的影响,传统的低端加工贸易模式会进一步强化,这反过来又抑制了研发活动和劳动力的正向配置,进而被处在价值链高端的西方跨国公司所“俘获”。本文提出有条件“网络陷阱”假说2:全球生产网络的深度参与及对传统低端加工贸易的过度依赖,产生了对本土技术创新活动的挤出效应,诱发后发国家企业步入“网络陷阱”。

2 模型、数据与方法

2.1 模型设定

本文对Haussmann et al.(2007)“成本发现”模型进行了改进,引入全球生产网络参与程度的二次方项,用以验证参与全球生产网络与价值链地位的倒U型非线性关系。首先构建如下基本的静态面板数据回归模型:

(8)式隐含假定了价值链地位不存在调整的滞后效应。但实际上,一方面,部分影响价值链升级的因素,尤其是物资资本、研发投入、FDI等具有存量因素特征的变量调整无法瞬时完成;另一方面,价值链地位对于这些变量的敏感度也会决定滞后效应的大小。因此,本文利用局部调整模型思路将滞后效应纳入模型。考虑如下局部调整模型:

(10)

除上述三个基本控制变量外,本文还根据相关文献结合数据的可得性选取了以下3个“网络陷阱”的诱发机制变量。物资资本投资():用固定资产存量占工业增加值的比重进行度量;固定资本不包括存货。价值链地位变化与本地人力资本的积累有着密切关系,但考虑到人力资本和研究强度有较强的相关性,会导致回归检验出现多重共线性,因此,本文不考虑将人力资本因素纳入模型。研发强度():用科技活动经费占产品销售收入比重表示;企业平均规模():用规模以上工业增加值表示。以往文献一般考察FDI和贸易变量对本国产品的技术升级,但考虑到我国参与全球生产网络的方式主要是加工贸易和FDI,故模型不纳入贸易和FDI变量。另外,由于数据不可得,假设各行业面临相同的服务水平(金融、物流、通信等方面),故模型也不纳入服务变量。相关数据来自历年的《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》等。本文所构建的最终回归模型如下:

2.2 数据样本

本文采用的数据来源为经济合作与发展组织(OECD) 编制的投入产出数据库(2010)。需要指出的是,考虑到OECD投入产出表中的产业分类标准是按《国际标准产业分类》( ISIC3. 0) 制定的,与我国国民经济产业分类标准有部分出入,所以本文以我国国民经济产业分类标准为基准,将其整合为27个制造业细分行业。此外,投入产出表是不连续编制,其中公布了我国1995、1997、2000、2002和2005年的投入产出总表、进口使用投入产出表和国内使用投入产出表。借鉴文东伟和冼国明( 2009) 以相近年份数据进行替代的做法,以1997年替代1996和1998年,以2000年替代1999和2001年,以2002年替代2003和2004年,以2005替代2006和2007年。数据处理方面,用以1995年为基期的工业品出厂价格指数对工业增加值进行价格平减。

2.3 参数估计方法

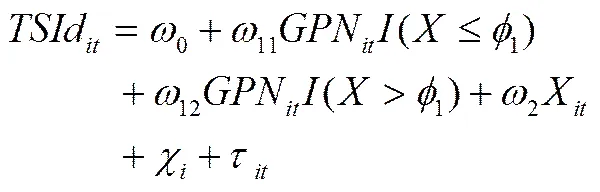

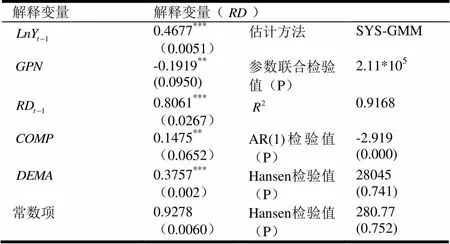

本文采用两阶段SYS-GMM估计方法进行检验。另外,采用了门限面板回归(TPR)方法,力求从不同的检验方法对两者关系进行识别。TPR其原理是将某门槛变量纳入回归模型中,构建分段函数,并对“门槛效应”进行显著性检验,其门限值和个数由系统内生给定。该方法通过一个渐进分布理论对待估参数设定置信区间,并运用自举法(Bootstrap)估计门限值的显著性。由于本文考察的是参与全球生产网络程度自身对价值链地位的非线性影响,因此将参与全球生产网络(GPN)设定为其自身的门限变量。门限值可能不止一个,现实中可能会出现多个,以两门槛为例,在(8)式的基础上设定双门限面板模型:

2.4 结果及讨论

由表1的5组模型估计结果可知,所有模型的参数联合检验都通过了显著性水平,说明模型设定是合理的。从SYS-GMM检验结果看,所有模型残差均显著存在一阶自相关,不存在二阶自相关,且Hansen统计量均不显著,说明各模型选取的工具变量是有效合理的。

表1 回归估计结果

注:系数下方括号内数值为标准误。*、**和***分别表示1%、5%和10%的显著水平,下同

首先模型1包含滞后一期的价值链地位、经济自由度、行业要素密集度3个基本控制变量。检验结果显示,参与程度一次项和二次项系数分别显著为正和负。验证了假说1:参与全球生产网络与中国价值链地位呈现先升后降的倒U型关系。面对价值链领导者实施的价值链治理,中国企业价值链升级会受外部因素的左右,当参与程度小于某个阀值时,即满足价值链治理参数的条件下,适度的国际分工有利于产品升级和工艺升级等红利效应的获取,对中国产品价值链攀升表现出积极作用;当参与程度超出阀值后,发达国家凭借占据全球价值链高端的优势“俘获”中国企业,将其锁定在全球价值链的低端。但是,若中国能将网络红利用于人力资本积累、加大产品研发投入,促进贸易多元化发展,并辅以必要的政府扶持,则能大大抑制深度参与所产生的各种负面效应。但模型1的拐点值较小,仅为14.49%。其中,经济自由度(MAR)的估计系数显著为正,说明行业市场化程度越高,可以通过产权效应和竞争效应激发企业研发动机,进而提高出口产品技术复杂度。从行业要素密集度()虚拟变量估计系数结果看,参与程度对价值链地位的影响系数为0.0928。表明参与全球生产网络对价值链的影响存在行业差异,对技术(资本)密集型行业的升级作用较为明显,而对劳动密集型行业的影响不明显。中国的技术(资本)密集型行业通过承接发达国家生产环节的国际转移,较好地发挥了技术转移效应、进口溢出效应和产业关联效应,提高了这些产业的要素质量和生产效率。

接下来,模型2-模型5依次将物资资本、研发强度、企业规模等控制变量纳入模型,各模型中参与程度的一次项和二次项系数符号保持不变并高度显著,再次表明两者之间的倒U型曲线关系是稳定的,并且随着控制变量的依次加入,各模型的拐点值逐步提高,降低了“网络陷阱”发生的风险。但从拐点值提高的幅度来看,各模型的拐点值对不同控制变量的敏感程度不同,尤其是在纳入研发强度变量后,拐点值大幅提升,表明研发强度在推延拐点的到来以及规避“网络陷阱”方面具有更为显著的作用。新增长理论认为技术创新是经济增长的重要途径,其对价值链提升的积极作用在实证中也得到验证,研发强度系数为正且高度显著。国际分工的意义需要知识资本来体现,就价值链升级的贡献度来看, 知识的积累要远大于物的因素,但知识要素的积累难度也大得多,因为熟练劳动力的配置以及知识技术的跨国转移还存在诸多限制, 只能通过本国的长期培育来满足。企业规模回归系数仅通过10%显著性水平,说明企业规模对价值链的影响存在滞后效应,短期内由于企业规模扩大占用研发投入资金,影响了企业价值链的升级。

3 假说机制分析

本节进一步考察“网络陷阱”的诱发机制。这需要解答以下三个问题:第一,引起参与程度与价值链地位之间倒U型曲线的中介变量是哪些?第二,在不同的阀值条件下,这些中介变量对两者的关系是否产生不同的作用?第三,参与程度对这些中介变量会有什么影响?前两个问题,本文通过前文采用的门限面板回归(TPR)方法依次对可能的中介变量进行识别;对于最后一个问题,本文继续利用面板回归模型就全球生产网络对识别出来的中介变量的影响进行分析。对于前两个问题,本文首先在(8)式基础上构建单一门限面板模型:

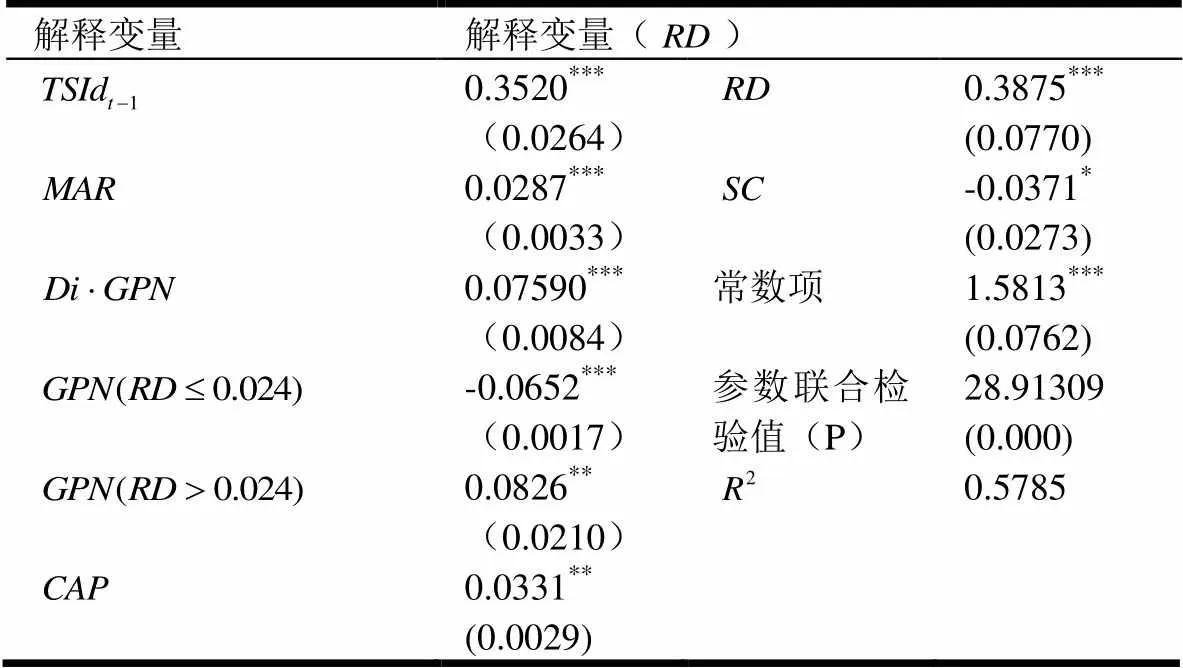

本文将各控制变量作为门限变量进行了门限回归检验,采用bootstrap方法对门槛个数与显著性进行检验,发现仅有研发强度这变量存在单一门限效应,且通过了5%的显著性水平,门限值为0.024,而其他控制变量的门限效应均未通过显著性检验,说明研发强度是参与全球生产网络影响价值链地位的中介变量。第一个问题的回答也与假说1的检验结果一致,在假说1检验分析中,我们发现研发强度对于上述倒U型曲线具有最为明显的拐点推移效应,再次印证了这个因素对于规避“网络陷阱”的关键性作用。

表2 中介变量TPR估计结果

在识别出中介变量后,进一步利用上述中介变量进行门限回归检验,以考察在不同的区制中,中介变量对参与程度与价值链地位之间倒U型曲线关系产生何种影响,结果见表5。当研发强度低于(高于)0.024时,参与程度每增加1%,就会使价值链下降(提高)0.0652%(0.0826%)。这样,上述第二个问题就得到了解答:在研发强度超过一定阀值的条件下,参与全球生产网络才可能对价值链的升级带来福音。

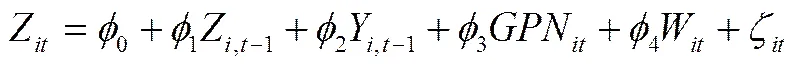

虽然从前两个问题回答中给出了决定参与程度与价值链地位关系走向的关键性因素,但仍然无法对二者倒U型曲线关系做出合理的解释。接着,我们利用如下动态面板回归模型考察参与全球生产网络对研发强度这个中介变量的影响,为第三个问题的解答找到问题的关键。

考虑到中介变量(研发强度)调整存在滞后性,而且参与程度对中介变量的作用必然会受到外部环境和其他相关经济因素的影响,因此,我们在模型中引入滞后一期的工业增加值变量,用于控制各行业的初始经济状态。另外,还选取了与每个中介变量有密切相关的因素作为控制变量,以增加实证结果的稳健性。

表3 参与全球生产网络对中介变量的影响

图1上半部分是全球生产网路与价值链地位之间的倒U型曲线,下半部分体现了参与程度与上述中介变量(研发强度)的负向关系。当参与程度没达到倒U型曲线拐点之前,无论参与程度如何,其对应的中介变量必然大于其对参与程度与价值链地位之间关系的门限值,从而使得参与程度对价值链的影响保持在倒U型曲线的上升阶段;反之,若参与程度一旦超过拐点后,就会将中介变量挤出至某一低于其门限值,从而使得参与程度与价值链的关系发生逆转而步入倒U型曲线的下降阶段,最终掉进“网络陷阱”。

图1 参与全球生产网络与后发国家价值链地位之间倒U型曲线关系的诱发机制

通过前文的分析可知,对全球生产网络的过度依赖则会因对关键因素的挤出而阻碍价值链升级,这就是“网络陷阱”的诱发机制。但只要其挤出效应不超过一定的阀值,参与分工对价值链的积极作用是可以抵消这些不利影响。这些积极因素包括收入的积累、技术溢出和员工技能培训等产生的网络红利效应(对应图1中的红利效应),从而实现本国产品和工艺升级。但如果后进国家过度依赖全球垂直分工,尤其是过度发展劳动密集型工序,必然将资本、劳动等有限资源大量吸纳到低技术、劳动密集型工序,抑制了对资本(技术)密集型工序的投入能力(对应图1的吸纳效应),形成畸形的产业和贸易结构。随着参与分工的进一步加深,本国企业很难获取国际分工带来的红利效应,反而产生了对本国企业研发行为的挤出。对西方跨国公司而言,自然会运用各种方式保持其技术的竞争优势,一方面,为劳动密集型工序适度保留稳定微薄的比较利益空间,增加后发国家的竞争压力,瓦解后发国家劳动密集型企业的研发动力及强化对非熟练劳动力的依赖;另一方面,运用专利、技术标准以及收购内资企业研发机构或成立技术研发机构,消解本土企业的技术研发能力。双重挤出效应进一步削弱本土出口部门的竞争优势,最终使得原有的积极影响逐步被上述挤出效应所吞噬(对应图1的挤出效应)。由此可见,红利效应、吸纳效应与挤出效应的综合作用决定了全球生产网络对后发国家价值链地位的影响方向。当红利效应占优时,适度的国际分工成为价值链升级的契机;当吸纳效应与挤出效应占优时,国际分工的过度依赖反而阻碍了价值链的升级,“网路陷阱”便会凸显。而本文所识别企业研发行为挤出对于上述有条件“网络陷阱”的诱发无疑具有至关重要的影响。

4 主要结论

在全球生产网络布局中,后发国家在全球价值链的路径变迁必然受西方跨国公司领导的全球价值链治理和全球战略布局的约束。参与全球生产网络对中国企业价值链地位的影响呈现出显著的倒U型曲线关系。当全球生产网络参与程度小于倒U型曲线的拐点值时,即中国逐步适应和满足全球价值链治理参数的前提下,垂直分工实现了中国产品升级和工艺升级,参与分工成为价值链升级的福音;一旦过于依赖垂直分工(国外技术)而超过一定的拐点值时,即在价值链领导者实施的价值链治理背景下,对传统低端加工贸易的过度依赖会被处在价值链高端的西方跨国公司所“俘获”,诱发中国企业落入“网络陷阱”。参与全球生产网络对后发国家价值链地位的最终影响取决于网络分工所表现出的红利效应、吸纳效应和挤出效用的综合作用效果。当红利占优时,参与全球生产网络会促进价值链的短期升级,当吸纳效应和挤出效应占优时,参与全球生产网络会阻碍价值链的提升。由于研发强度对于两者之间的关系表现出显著的门限效应,而且全球生产网络会的深度参与会产生对本土企业研发行为的挤出,因此,持续的研发投入成了决定“网络陷阱”能否成功规避的关键。尽管中国的技术(资本)密集型产业借助国际分工获得了快速发展, 但目前主要还是局限在这些产业的劳动密集型生产环节上。为了规避“网络陷阱”的风险,中国企业应该突破传统的静态比较优势的束缚,借“网”发展,通过嵌入全球生产网络形成新的动态比较竞争优势,逐步超越垂直专业化分工中的劳动密集型生产环节,向垂直专业化分工中利润更高的生产环节推进。这一过程需要自主研发持续投入为切入点,鼓励企业通过并购重组等手段扩大企业规模,创造市场空间,实施走出去战略,优化制造业企业参与全球生产网络分工的外部环境,促使参与分工与价值链地位曲线拐点向后推移甚至发生逆转,将比较优势转为经济发展的“福音”。

[1] Head, K.,J.Ries,.Offshore Production and Skill Upgrading by Japanese Manufacturing Firm[J]. Journal of International Economics, 2002,58:81-105.

[2] Hijzen,A.,H.Gorg,R.C.Hine,.International Outsourcing and the Skill Structure of Labor Demand in the United Kingdom[J].The Economic Journal,2005,115:860-878.

[3] Jung,J.,J.Mercenier,.A Simple Model of Offshore Outsourcing, Technology Upgrading and Welfare[R].University of Cergy Pontoise Working Paper,2008.

[4] Lall S., Weiss J.,J.K. Zhang. Regional and Country Sophistication Performance[R].Asian Development Bank Institution Discussion Paper,2005.

[5] 刘志彪.中国贸易量的增长与本土产业的升级:基于全球价值链治理视角[J].学术月刊,2007,(2):80-87.

[6] 邱斌,叶龙凤,孙少勤.参与全球生产网络对我国制造业价值链提升影响的实证研究[J].中国工业经济,2012,(1):57-67.

[7] 胡昭玲.产品内国际分工对中国工业生产率的影响分析[J].中国工业经济,2007,(6):30-37.

[8] 徐毅,张二震.外包与生产率: 基于工业行业数据的经验研究[J].经济研究,2008,(1):103-113.

[9] 刘庆林,高越,韩军伟.国际生产分割的生产率效应[J].经济研究,2010,(2):32-43.

[10] 张明志,李敏..国际垂直专业化分工下的中国制造业产业升级及实证分析[J].国际贸易问题.2011,(1):118-128.

[11] 马红旗,陈仲常.我国制造业垂直专业化生产与全球价值链升级的关系:基于全球价值链治理视角[J].南方经济,2012,(9):83-90.

[12] 姚志毅. 参与国际分工对中国技术进步和技术效率的长期均衡效应[J]数量经济技术经济研究,2010,(6):72-83.

[13] Hausmann D., Hwang J., Rodrik D,.What You Export Matters[J].Journal of Economic Growth,2007,(12)

[14] 祝树金,戢璇,傅晓岚.出口品技术水平的决定性因素:来自跨国面板数据的证据[J].世界经济,.2010(4):28-39.

[15] Coe D., Helpman E,.International R&D Spillovers[J].European Economic Review,1995,(39)

[16] 张会清,唐海燕.产品内国际分工与中国制造业技术升级[J].世界经济研究,2011,(6):44-52.

[17] 李春梅.二元劳动力市场框架下产品内分工对我国相对收入差距变化影响分析[J].上海经济研究,2013,(2):108-121.

[18] 孟猛.中国在国际分工中的地位:基于出口最终品全部技术含量与国内技术含量的跨国比较[J].世界经济研究,2012,(3):17-21.

[19] Hummels David,Ishii Jun, Kei-Mu Yi,.The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade [J].Journal of International Economics,2001,(54):75-96.

Can Participation in the Global Production Networks Upgrade Chinese Enterprise’s Value Chain Status:Network Pies or Network Trap

SHEN Neng ,ZHOU Jing-jing

(School of Business, Soochow University, Suzhou 215021,China)

As a global production form, globalization production network has important impact on the enterprise’s value chain status for the countries (regions) which participate in internationally vertical specialization. However, from a practical point of view, the relationship between value chain status and globalization production network varies with countries and different periods for developing countries. Somenewly industrializing countries, represented by Japan and the four “Asian tigers”, seize the opportunity of internationally vertical specialization and upgrade technology and value chain in varying degrees by creating the intra product specialization form of “Assembling—Manufacturing—R&D”. In contrast, some countries, such as Mexico, Thailand, Malaysia and Brazil, which have heavily involved in globalization production network are at risks of value chain “curing” after leaping cavalcade of medium income. What’s worse, some developing countries, such as Philippines, Vietnam, Pakistan and Bangladesh, have tripped into the “network trap” since joining in globalization production network and staying at the lower end of the global value chain from the beginning. The existing literatures about the relationship between the global production network and enterprise’s value chain status of developing country cannot reasonably explain the cases of “network pie” and “network trap” at the same time.

Firstly, this paper puts forward a conditional “network trap” hypothesis between the globalization production network and enterprise’s value chain status of developing country. Secondly, the study uses domestic technology of export products as global value chain status estimation to investigate the nonlinear relationship between globalization production network and Chinese enterprise’s value status under the premise of controlling endogenous problems effectively and then discusses the underlying mechanism. The result indicates thatthe phenomenon of “unrealistically high” does exist in the evolution of Chinese industrial structure. After excluding the technical content of intermediate import goods, Chinese global value chain status declines significantly. In the layout of globalization production network, the path shift in global value chain of developing countries will be governed by global value chain and restricted by global strategic layout which is ledby Western multinational corporations. The effects of globalization production network on Chinese enterprises’ value chain status present a significant inverted U curve. When the degree of participation in globalization production network is less than the inflection point of U curve, China has begun to adapt and meet the parameters of global value chain governance. In this case, internationally vertical specialization can promote Chinese product and technology. The participation in internationally vertical specialization may help upgrade the value chain. However, if China relies too much on internationally vertical specialization and exceeds the inflection point, Chinese enterprises will be captured by Western multinational companies who stay at the high-end side of the value chain and be induced to fall into the “network trap” if they rely too much on the traditional low-end processing trade. The effects on value chain status for developing countries participated in globalization production network ultimately depend on the dividend effect, absorption effect and extrusion effect. The intensity of R&D has a significant threshold effect on the relationship between the globalization production network and the enterprise’s value chain status. Active participation in global production network can produce extrusion effect on local enterprises. Therefore, continuing R&D activities is a key factor in deciding the success to avoid “network trap”.

global production network; value chain; network trap; extrusion effect

中文编辑:杜 健;英文编辑:Charlie C. Chen

F323

A

1004-6062(2016)04-0011-07

10.13587/j.cnki.jieem.2016.04.002

2013-09-14

2014-03-24

国家自然科学基金资助项目(71373168);国家自然科学基金资助项目(71373169);江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人培育计划资助项目

沈能(1976—),男,浙江平湖人。苏州大学商学院副教授,博士,研究方向:区域创新管理研究。