同业网络中的风险传染

——基于中国银行业的实证研究

廉永辉

(首都经济贸易大学 金融学院,北京 100026)

同业网络中的风险传染

——基于中国银行业的实证研究

廉永辉

(首都经济贸易大学 金融学院,北京 100026)

文章采用最大熵方法估计了2007-2013年我国银行同业网络,在区分债权银行和债务银行的前提下,以网络联系强度为权重计算了各银行同业业务对手的总风险,进而考察了同业业务对手总风险对自身风险的影响。研究发现,债务银行风险对债权银行风险有显著的正向影响,而债权银行风险对债务银行风险无显著影响,说明同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染。进一步的分析表明,杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染。文章的研究提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据,而且对于增强银行抵御风险传染的能力、防范银行业系统性风险具有重要的现实意义。

同业网络;风险传染;银行风险

一、引 言

2009-2013年,我国银行业金融机构的同业资产和同业负债分别增长了246%和236%,远高于同期商业银行贷款和存款的增速。快速增长的同业业务加深了银行体系的内部关联,容易引起“交叉性风险传染”,已经成为我国银行业系统性风险的重要结点(郑联盛和张明,2014)。在此背景下,探讨我国银行同业市场中的风险传染问题,对于防范系统性风险和维护金融稳定具有重要意义。因此,本文试图回答以下问题:我国银行同业市场中是否存在风险传染?如果有,风险传染的方向是债务银行传染给债权银行还是相反?哪些银行更容易受到传染?

在已有研究中,网络传导分析法是考察银行间风险传染的主流方法(Upper和Worms,2004;Iori等,2008;马君潞等,2007;范小云等,2012)。网络传导分析法假定单家银行因外部冲击而倒闭,基于银行间的债权债务关系,跟踪初始倒闭事件给其他银行带来的损失,从而可以判断初始倒闭银行的系统重要性以及整个银行系统的稳健性(Furfine,2003)。网络传导分析法较好地反映了风险的交叉传染特征,但其前提假定和分析过程存在一些脱离现实之处(Upper,2011)。比如,假定所有银行面临外生给定的相同的同业资产违约损失率;没有考虑风险传染的同时性,即后续破产的银行反过来会加重前期受传染银行遭受的损失;风险传染过程中银行没有积极采取行动来减轻冲击,而是“坐以待毙”地被动接受传染。最根本的是,网络传导分析法是一种“反事实”的数值模拟方法,无法回答现实中银行同业市场中是否真的发生了风险传染。

鉴于网络传导分析法的上述缺陷,近年来有学者开始基于现实数据,采用实证计量方法来考察银行同业市场的风险传染问题。例如,Liedorp等(2010)研究了1998-2008年荷兰银行同业业务网络(简称同业网络)的风险传染问题。他们分别以同业资产和同业负债敞口为权重,计算了每个银行交易对手的加权风险,发现银行的债权银行风险越高,则其自身风险也越高,说明同业负债业务可以传染银行风险。Iyer和Peydró(2011)利用2001年印度古吉拉特邦最大的商业合作银行倒闭这一外生冲击,考察了借钱给倒闭银行的债权银行的存款流失情况,发现向倒闭银行提供的同业资金越多,银行的存款流失越严重,从侧面说明同业资产业务也具有风险传染效应。Craig等(2014)则基于2000-2006年德国大额信贷登记数据构造了银行同业网络,利用空间计量方法研究发现,同业业务对手(未区分债务银行和债权银行)经营越不稳健,银行陷入困境的可能性越高,这证实了德国银行同业市场中存在风险传染问题。

实证计量方法不仅可以判断银行同业市场中是否存在风险传染及其方向,还可以通过设定灵活的计量模型来考察不同银行抵御传染的能力。本文使用最大熵方法估计了2007-2013年各年我国的银行同业网络,针对网络关键特征的分析表明,我国银行同业网络具有明显的不完全特征,因而存在风险传染隐患。在此基础上,本文构造了同业业务对手的加权风险指标,并考察了同业业务对手方风险对银行自身风险的影响。结果显示,同业业务中债务银行风险对债权银行风险具有显著的正向影响,而债权银行风险对债务银行风险无显著影响,说明我国银行同业网络中存在由债务银行向债权银行的风险传染。本文进一步考察了银行异质性在风险传染中的作用,发现杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的银行更容易受到传染。

本文具有以下研究特色:首先,首次采用规范的实证方法考察了我国银行同业业务的风险传染效应,分析过程不依赖于传统的网络传导分析法所需的严格前提假定,得到的结论也更具现实意义。其次,本文不仅考虑了同业业务对手风险对银行自身风险的影响在统计上是否显著,还深入分析了其影响力度,发现同业资产业务的风险传染效应同时具有统计和经济意义上的显著性。此外,本文还较为全面地探讨了模型可能存在的各类内生性问题,并通过使用不同的估计方法、变更核心变量的度量方式、分不同样本区间进行估计,确保了结论的可靠性。最后,本文的研究不仅提供了我国银行同业业务引致风险传染的证据,得到风险是由债务银行传染给债权银行,并发现了杠杆率、同业资产占比、同业资产集中度等影响风险传染的关键因素,从而可以有针对性地提出一系列增强银行抵御同业风险传染能力的措施。

二、我国银行同业网络的特征描述

(一)银行同业网络的估计方法:最大熵法

Sheldon和Maurer(1998)提出,在没有风险敞口分布先验信息的情况下,应该选择使银行同业头寸分布的不确定性即信息熵最大化的分布,这即是最大熵法(MaximumEntropyMethod)。众所周知,熵度量了系统的无序程度,因此从字面上理解“最大熵法”,就是最大化银行同业网络的无序程度,这暗含了银行间市场为完全型网络、各银行充分分散同业头寸的前提假设。尽管关系借贷、交易成本、地域分割等因素限制了银行充分分散同业业务的能力,导致现实中银行同业网络中结点间的联系与完全型网络相比较为稀疏(Upper和Worms,2004),但在难以获得银行双边交易数据,而只能获得单个银行总量数据的情况下,采用最大熵方法估计各银行之间的关联结构,仍是目前可取的方法(Mistrulli,2011;范小云等,2012)。

(二)我国银行同业网络的特征描述

我国银行同业资产包括存放同业、拆出资金和买入返售金融资产,同业负债包括同业存放、拆入资金和卖出回购金融资产。*商业银行资产负债表中的交易性金融资产、应收账款、可供出售金融资产等项目下也包含部分同业资产,但较少有商业银行单独披露这部分同业资产数据,因而它们没有包含在本文定义的同业资产范围内。基于类似的原因,应付债券等科目中包含的部分同业负债也没有包含在本文定义的同业负债范围内。对于按交易对手类型披露分类数据的银行,我们从其同业业务总额中剔除了其针对非银行金融机构以及国外银行与非银行金融机构的交易额;对于未披露分类数据的银行,我们以其全部同业业务代替针对国内银行的同业业务。此外,样本中一些银行未提供买入返售和卖出回购数据,我们将相应的缺失值赋值为零,然后对原始数据进行了标准化处理。

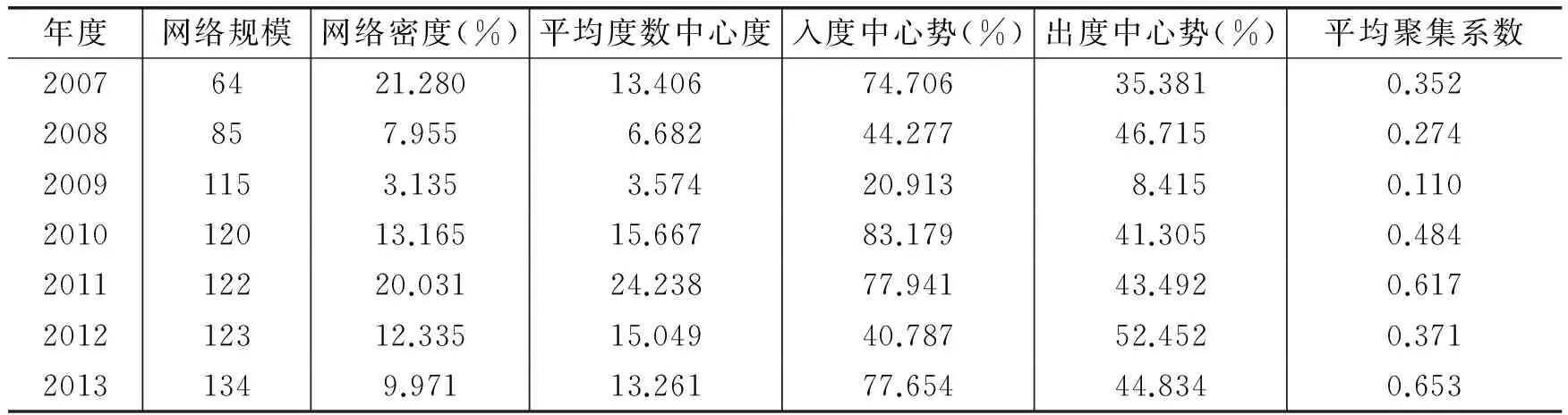

为便于分析网络的整体结构,我们首先对同业网络进行了二值化处理,然后分析了同业网络的各项关键性特征(见表1)。分析结果表明,我国银行同业网络具有较为明显的不完全特征。Allen和Gale(2000)指出,同业网络的结构对风险传染程度具有重要影响,在完全型网络中,银行与所有其他银行均存在业务联系,风险分担较为彻底,针对单个银行的不利冲击所造成的影响较小,同业业务可以提高银行系统的稳定性;而在不完全网络中,每家银行仅与少数银行发生业务联系,初始冲击在传导过程中容易逐渐放大,最终造成整个银行体系的崩溃。近期的研究则表明(Ladley,2013),只有当爆发系统性的严重银行危机时,完全型网络才会由“风险分担”转向“风险传染”,完全型网络在通常情况下主要表现出风险分担作用。由此可以预期,我国银行同业市场中存在风险传染问题,当然,具体情况还有待实证分析予以确定。

表1 银行同业网络特征描述

注:网络规模为网络中的结点个数。网络密度为结点间实际发生联系的数目与可能达到的最大数目之比。度数中心度即与某结点发生联系的银行数目。度数中心势刻画了整个网络在多大程度上具有中心化的结构,中心势越高表明网络中少数参与者拥有的支配性力量越大。聚集系数定义为一个结点的相邻点之间实际存在的边数与可能存在的总边数之比。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定与变量选择

借鉴Liedorp等(2010)的研究,本文设定了如下计量模型:

(1)

其中,i表示银行,t表示年度。risk表示银行的风险状况,awriski,t和lwriski,t分别反映了银行i同业资产业务对手(债务银行)和同业负债业务对手(债权银行)的加权风险状况。Zmic和Zmac分别为银行微观层面和宏观经济层面的控制变量。ei,t为模型的误差项,由代表个体异质性的截距项ui以及随时间与个体变化的扰动项vi,t构成。假定vi,t独立同分布,且与ui不相关。

本文以应用较为广泛的破产距离指标zscore=(roai,t+etai,t)/σ(roai,t)来度量银行风险。在具体计算时,与黄隽和章艳红(2010)以及徐明东和陈学彬(2012)一致,我们采用最近三年roa的标准差作为分母。此外,由于zscore的分布高度有偏,我们对其取自然对数。

在考察银行网络中的风险传染问题时,有必要明确是债务银行传染给债权银行、债权银行传染给债务银行还是双向风险传染。为此,本文分别构建了按同业资产头寸加权的风险指标awrisk和按同业负债头寸加权的风险指标lwrisk:

(2)

其中,xi,j,t(xj,i,t)表示第t年标准化后的同业网络中银行i对银行j的同业资产(负债)头寸,乘以当年银行业同业总资产TIAt(同业总负债TILt)可得到真实头寸,再除以银行i自身的同业资产总额iai,t(同业负债总额ili,t),就可以得到银行i对银行j的同业资产(负债)头寸占银行i同业资产(负债)总额的比例awi,j,t(lwi,j,t),该比例越大意味着银行j通过同业资产(负债)业务与银行i的联系越紧密。awrisk度量了银行同业资产业务对手(债务银行)的总风险,其系数β1显著为正意味着债务银行风险影响债权银行风险,即债权银行受到了债务银行的风险传染。lwrisk则度量了银行同业负债业务对手(债权银行)的加权风险状况,其系数β2显著为正意味着债务银行受到债权银行的风险传染。

模型中加入了3个常用的银行微观特征作为控制变量:(1)资产规模size,以银行总资产的自然对数来衡量。规模大的银行风险管理能力强,受到的外部监管更为严格,但“大而不倒”所带来的道德风险又会使其过度承担风险,因此规模对银行风险的影响难以事先确定。(2)资本充足率car。资本状况会影响银行管理者及股东的风险态度,资本充足率高意味风险共担效应强,银行会采取更加审慎的经营策略(DeNicolò等,2010)。(3)反映银行盈利能力的税前总资产收益率roa。盈利能力较弱通常意味着银行的经营策略较为保守,但也可能导致银行为改善盈利而采取高风险策略(徐明东和陈学彬,2012)。此外,我们还控制了银行的资产结构和收入结构,分别用流动性比率liq(流动性资产与总资产之比)和非利息收入占比niir表示。流动性比率高有助于银行防范流动性风险,但也会对资产收益率造成不利影响,从而间接削弱银行的经营稳健性;非利息收入占比较高意味着中间业务对银行收入的贡献率较高,但其对银行风险的影响并不确定(周开国和李琳,2011)。为减轻这些变量与扰动项的相关性,所有银行微观特征变量均取滞后一期值。

在宏观经济层面,模型中控制了实际经济增长率gdp和广义货币M2的增长率m2。为进一步减轻模型可能存在的遗漏变量问题,我们还控制了反映银行业市场集中度的cr5指标,以五大国有商业银行总资产占银行业总资产的比重来衡量。考虑到银行风险还可能受到随时间变化的因素(如金融危机爆发、同业业务监管规则变化)的影响,模型中还加入了年度虚拟变量。

(二)数据说明与描述

本文剔除了缺乏连续四年观测值的中资商业银行,最终选取2007-2013年100家商业银行的非平衡面板数据作为研究样本。按照银监会的分类标准,100家商业银行包括5家大型国有银行、12家全国性股份制银行、64家城市商业银行以及19家农村商业银行和农村合作银行。从地理分布看,样本银行涵盖了全国29个省、自治区和直辖市;从银行规模看,截至2013年底,样本银行占所有银行类金融机构总资产的72.12%,总负债的72.31%。因此,本文的样本具有良好的代表性。银行财务数据主要来源于Bankscope数据库和Wind数据库,并以各家银行年报作为补充;gdp和m2来源于中经网,cr5来自银监会年报。

为了防止异常值对估计结果的干扰,我们对银行微观特征的连续型变量进行了上下1%的缩尾处理。主要变量的描述性统计结果显示(受篇幅限制未报告):zscore的最大值为6.591(昆仑银行2013年),最小值为0.995(富滇银行2007年),标准差超过了均值的1/3,说明各银行的风险状况差异较大。awz和lwz的最小值为0,因为有些年份中银行仅提供了同业资产头寸数据(共12个观测值)或同业负债头寸数据(共65个观测值)。2010年银监会年报显示,我国所有商业银行自2009年起均已达到或超过了8%的最低资本充足率要求,样本银行的资本充足率较高便反映了这一事实。银行资产收益率均值超过1%,而非利息收入占比较低,说明我国银行对传统经营模式的依赖度较高、中间业务占比较低。此外,少数银行(共6个观测值)的非利息收入为负,我们通过查阅相应年报发现这种情况均由投资亏损所致。我们还考察了主要变量的相关关系,其中核心解释变量awz(lwz)与zscore的皮尔逊相关系数为0.255(0.099),说明同业伙伴的风险与自身风险存在正相关关系,从而提供了同业业务尤其是同业资产业务具有风险传染效应的初步证据。

四、实证结果分析

(一)基本估计结果

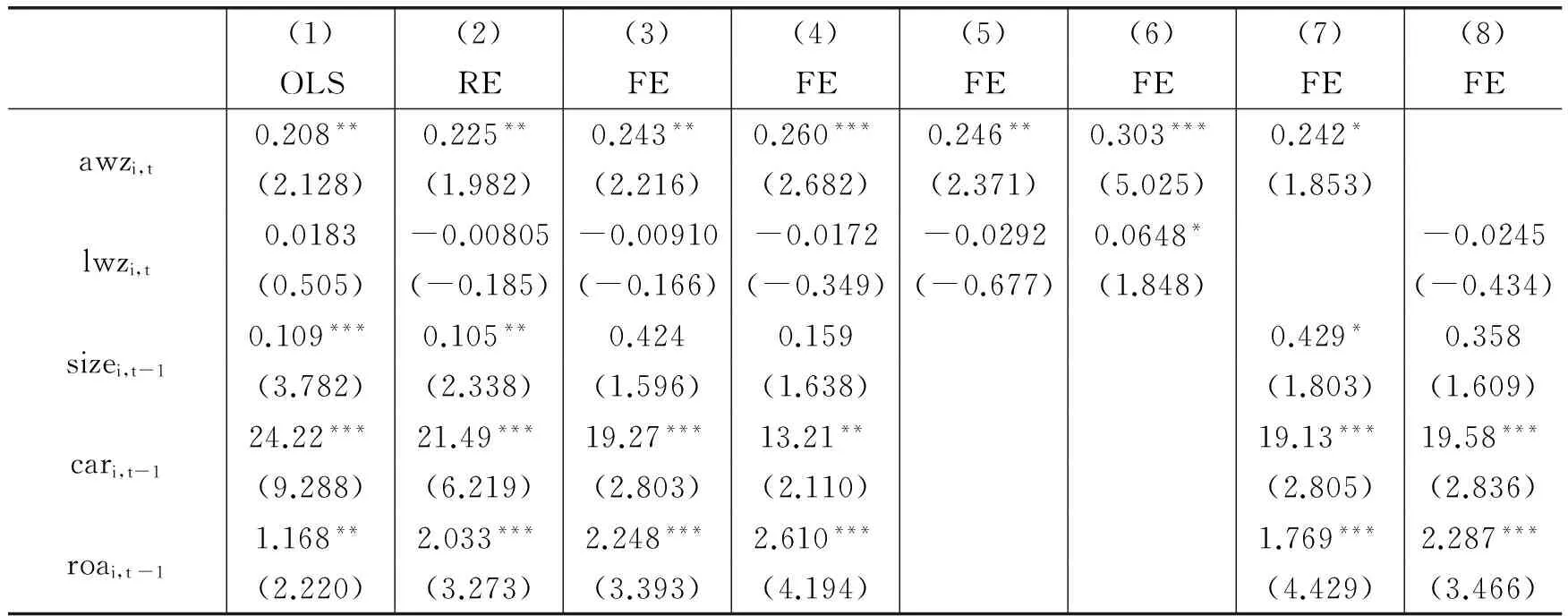

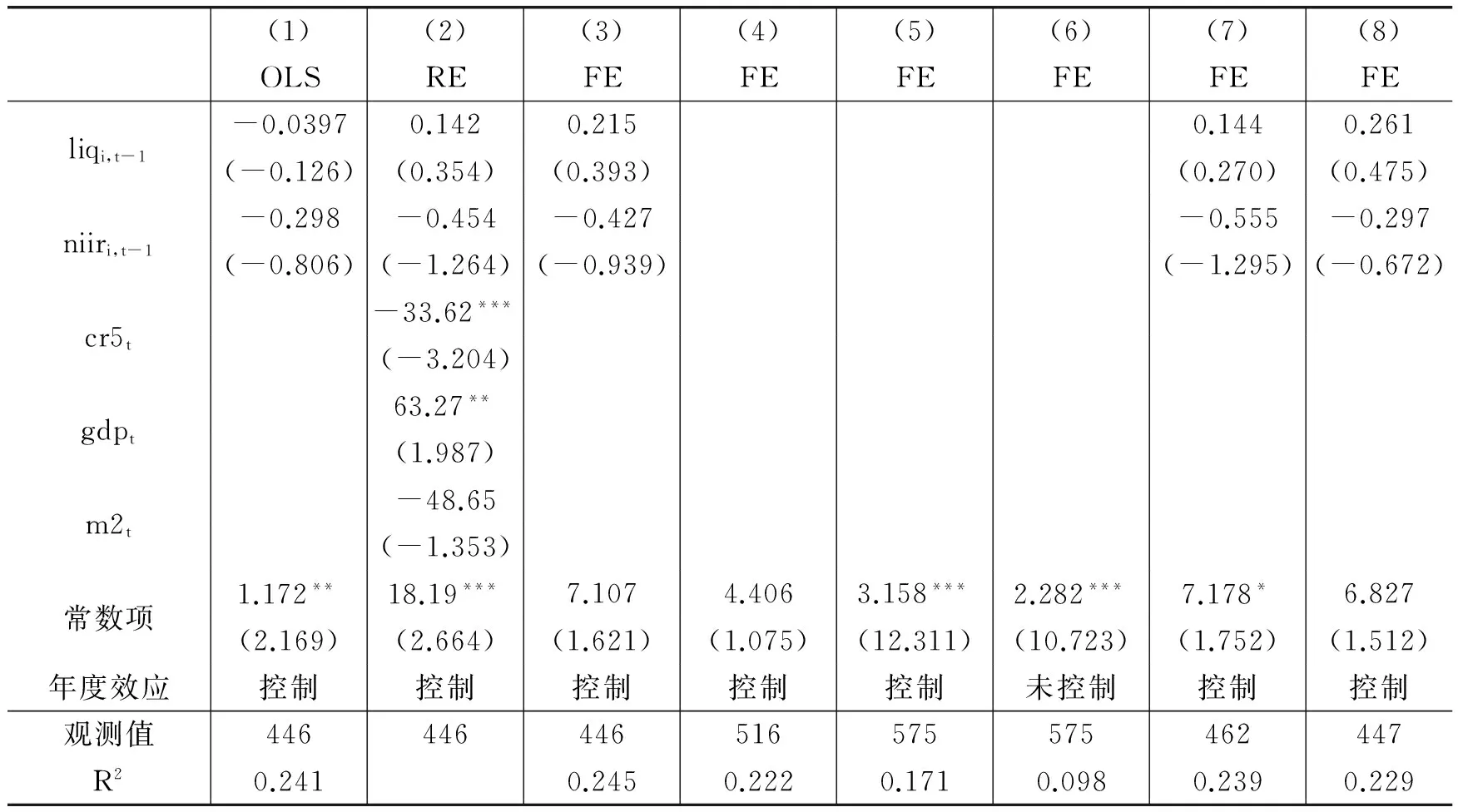

表2中列(1)-列(3)分别报告了混合模型、随机效应模型和固定效应模型的回归结果。为了减少扰动项不规则带来的问题,所有回归均采用了聚类稳健的标准误。在三组回归中,awz的系数均在5%水平上显著为正,但lwz的系数均不显著。这说明:一方面,银行自身风险确实会受到同业业务对手风险的影响,从而证实了银行同业业务具有风险传染效应;另一方面,债务银行风险会影响债权银行风险,但反之不成立,从而明确了风险传染方向是债务银行到债权银行。

对于控制变量,规模、资本充足率和资产收益率的系数为正(规模变量在固定效应模型中的显著性较差),表明规模越大、资本充足率越高、盈利能力越强的银行距离“破产边缘”越远,这与徐明东和陈学彬(2012)在研究货币环境与商业银行风险承担关系时的发现一致。银行流动性比率的显著性较差且系数符号不确定。非利息收入占比的系数始终为负(尽管不显著),这可能是因为在存在存贷利差的现实背景下,贷款利息收入相对于其他收入来源更加稳定(黄隽和章艳红,2010)。由于三个宏观经济层面的控制变量可以用年度虚拟变量线性表示,多重共线性问题导致三者在混合模型和固定效应模型的回归中被自动忽略。但由随机效应模型的估计结果可知,cr5的系数显著为负,说明在较高的市场集中度下,银行破产风险较高,支持了“集中度-脆弱性”假说(杨天宇和钟宇平,2013)。gdp的系数为正,意味着经济形势向好有助于降低银行风险(方意等,2012);m2的系数为负,说明宽松的货币政策刺激了银行的风险承担行为(张雪兰和何德旭,2012)。在混合模型和固定效应模型中,2008年和2009年年度虚拟变量的系数均为负,说明金融危机导致我国银行风险上升;2012年和2013年年度虚拟变量的系数均为正,说明近两年我国银行业的整体稳健性有所增强。

我们在三组计量模型中均发现了同业资产业务传导风险的证据,为进一步确定最适合本文样本的模型,我们对三组模型进行了两两比较,最终确定固定效应模型最合适。在固定效应模型中,我们进一步通过增减解释变量来确保核心解释变量估计系数的稳健性。按照“从一般到特殊”的建模思想,表2中列(4)剔除了前3列中显著性较差的两个银行微观特征变量liq和niir,列(5)剔除了所有银行微观特征变量,列(6)则进一步剔除了包括年度虚拟变量在内的所有控制变量。在三种情况下,awz的系数至少在5%水平上显著,而lwz基本上不显著,这种差异在只以awz或lwz为核心解释变量的列(7)和列(8)中再次得到印证。综上可知,我国银行同业资产业务存在风险传染效应。

表2 同业业务对手风险对自身风险的影响

续表2 同业业务对手风险对自身风险的影响

注:OLS、RE和FE分别表示混合模型、随机效应模型和固定效应模型。括号内为稳健t值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,下表同。

(二)内生性讨论与稳健性检验

内生性问题可以归结为模型的解释变量与扰动项相关,具体又可分为遗漏变量与解释变量相关(遗漏变量问题)、被解释变量与解释变量相互影响(双向因果问题)、解释变量的观测值与真实值存在偏差(度量误差问题)和样本不能代表总体(样本有偏问题)等四种情形。如前所述,截至2013年底,本文样本银行占所有银行类金融机构总资产的72.12%(同业资产总额的70.61%),总负债的72.31%(同业负债总额的85.11%),较好地代表了总体情况,可以认为不存在明显的样本有偏问题。我们主要讨论前三种内生性问题:

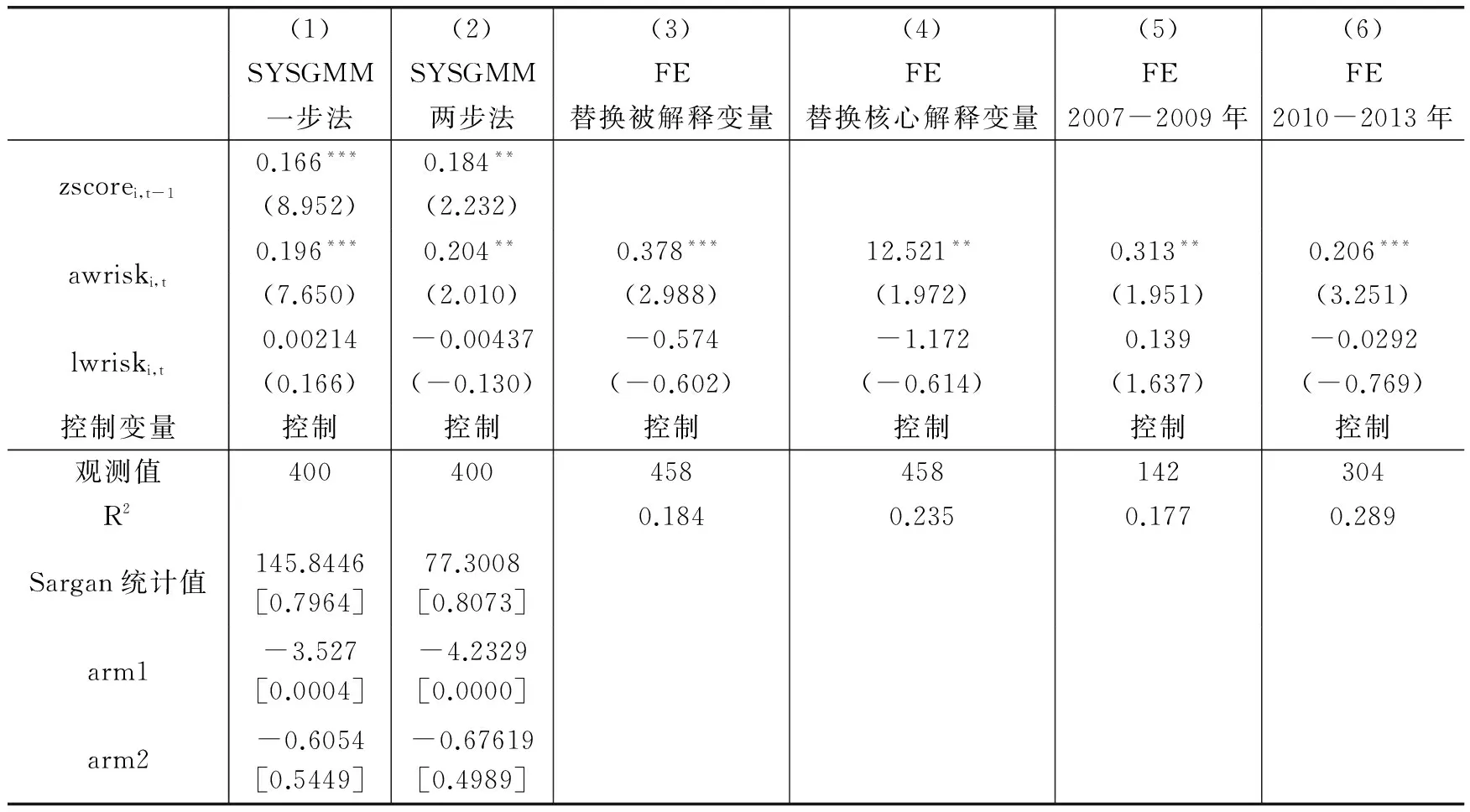

第一,遗漏变量问题。本文在估计过程中控制了银行微观特征和年度固定效应,并使用了控制变量的多种组合方式,得到的结论没有发生变化。如果模型还遗漏了不随时间变化的因素,在固定效应变换下,这类遗漏变量将不会对模型估计产生影响。不过,如果银行风险状况具有持续性,则需要在列(3)的基础上加入银行风险的滞后项,从而得到一个动态面板模型。表3中列(1)和列(2)结果显示,awz的系数在一阶段和两阶段GMM估计中均显著为正,但数值略小于表2中固定效应模型的估计结果。这说明在控制了个体风险滞后项后,同业资产伙伴的风险对银行自身风险的影响有所降低,但并不改变本文的基本结论。

第二,双向因果问题。债务银行加权风险awz会影响债权银行风险zscore,那么债权银行风险zscore是否可能反过来影响债务银行加权风险awz呢?在实证结果中,lwz的系数不显著,意味着债权银行风险并未对债务银行风险产生显著影响。

第三,度量误差问题。我们主要关注核心解释变量awz和lwz的度量误差。本文核心解释变量构造过程中使用的是估计所得的银行同业网络,其不可避免地与实际的银行同业网络存在偏差,但我们不清楚这种偏差的具体性质。从这个角度讲,即使基于估计结果构造的awz和lwz存在度量误差,其结果也只是使awz和lwz的系数出现向零偏误,并不影响本文的主要结论。

综上可知,内生性问题均不会对本文核心解释变量的估计系数造成重大影响。为了进一步保证本文估计结果的可靠性,我们还进行了以下稳健性分析:

一是使用sharp比率替换zscore。sharp比率的计算公式为sharp=roai,t/σ(roai,t),替换被解释变量后的估计结果见表3中列(3)。基于sharp比率的同业资产加权风险awrisk的系数显著为正,而同业负债加权风险lwrisk的系数仍不显著。可见,改变被解释变量的测度方法并不影响本文的基本结论。

二是使用awz和lwz的其他构造方法。以同业资产加权风险为例,上文分析中构造awz时使用的权重awi,j为银行i对银行j的同业资产头寸占银行i同业资产总额的比例。这里我们将awi,j的定义改变为银行i向银行j提供的同业资金占银行i总资产的比例。本文使用新的解释变量进行了稳健性检验,结果见表3中列(4)。结果显示,核心解释变量的显著性与符号没有发生变化,控制变量的估计结果也与上文一致。

三是分时段回归。我们将全样本分为2007-2009年和2010-2013年两个时段分别进行了回归分析。表3中列(5)和列(6)结果显示,awz的系数符号和显著性与基准模型估计结果一致,说明两个时段内我国银行同业资产业务均具有风险传染效应。进一步比较可以发现:2007-2009年,awz的系数较大,可能是因为这一时段同业网络较为“稀疏”、不完全性较高,因而较容易传染风险;2010-2013年,awz的系数显著性较高,这应该与这一时段参与同业业务的银行数量增加有关。

表3 内生性讨论与稳健性检验

注:控制变量包括银行微观特征变量、年度虚拟变量和常数项。arm1和arm2分别为扰动项一阶差分序列的一阶与二阶序列相关检验值,方括号内为p值。

五、进一步分析:银行易受传染的影响因素

(一)银行对同业资产敞口的风险抵补能力

在采用网络传导分析法时,如果仅考虑第一轮传染,银行j倒闭能否引起银行i倒闭取决于θxi,j和ei的相对大小(ei是银行i的资本数额,θ是同业资产违约损失率,xi,j是银行i对银行j的同业资产敞口)。因此,ei/xi,j反映了银行i使用自有资金对银行j风险敞口的抵补能力,ei/xi,j越大,银行i越不可能因银行j违约而倒闭。借鉴上述思路,我们将银行i之外的所有银行当作一个整体(记为银行J),则银行i对J的同业敞口xi,J正是其同业资产总额ai。由此,定义银行i对同业资产敞口的风险抵补能力(简称风险抵补能力)为:

在网络传导分析法中,同业资产违约损失率θ是外生给定的,但实际上θ应该是区间[0,1]上的随机变量。尽管我们不清楚其概率密度函数f(θ),但对于损失率的任意实现值θ*,银行同业风险抵补能力大于损失率θ*的概率可表示为:

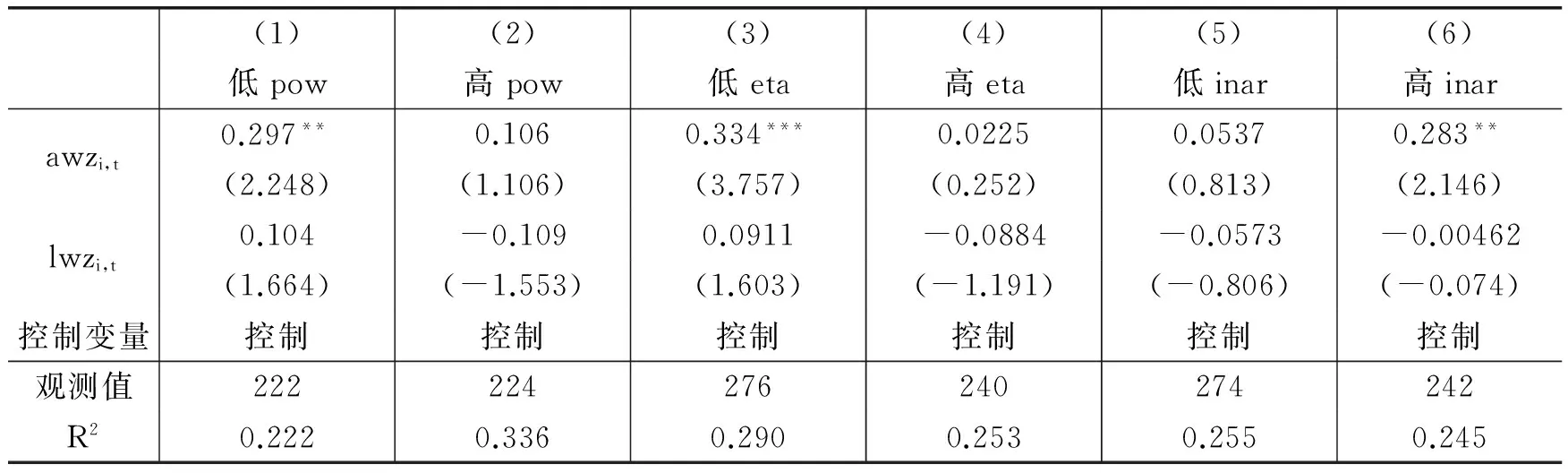

这一概率显然是pow的增函数,即风险抵补能力越强的银行不受传染的概率越大。我们将各个银行历年的平均风险抵补能力mpow从小到大排序,将样本平分为风险抵补能力低和风险抵补能力高的两个子样本,然后分别进行了回归分析,结果见表4中列(1)和列(2)。在风险抵补能力高的银行中,awz的估计系数在5%水平上显著,而在风险抵补能力低的银行中,awz的系数显著性较差,且数值较小。可见,风险抵补能力低的银行面临风险传染时更加脆弱,这与马君潞等(2007)基于数值模拟得出的结论一致。

将风险抵补能力进行变形可得:

可见,风险抵补能力包含了银行资本资产比eta和同业资产占总资产比重inar两方面的信息。eta恰好是银行杠杆率lev的倒数,反映了银行自有资金的充裕程度,inar则反映了银行同业资产业务的参与程度。我们进一步分别按eta和inar进行分组做了回归,结果见表4中列(3)-列(6)。列(3)和列(4)结果显示,在eta较低的样本中,awz的系数显著为正,而在eta较高的样本中,awz则不显著;列(5)和列(6)结果显示,在inar较低的样本中,awz的系数不显著,而在inar较高的样本中,awz的系数则显著为正。可见,降低杠杆率和同业资产业务参与程度均可有效降低银行受传染的可能性。高国华和潘英丽(2012)在数值模拟的基础上应用计数模型对易被传染银行的微观特征进行了实证检验,发现同业业务总额占总资产比例越低、资本充足率越高的银行越不容易受到传染,这与本文的发现较为一致。

表4 风险抵补能力对银行易受传染的影响

注:表中均为固定效应模型的估计结果,下表同。

(二)银行同业资产集中度

在分析风险抵补能力如何影响银行易受传染时,我们将债权银行i之外的其他银行看作一个整体,从而规避了银行i同业资产的分布问题。现实中,债权银行既可以将多数甚至全部同业资产头寸集中到少数几家甚至一家债务银行,也可以较为平均地分散到多家债务银行。如果多数银行同业资产的集中度较高(较低),我们将得到一个联结数较少(较多)、单个结点承载的头寸较大(较小)、不完全性(完全性)较高的同业资产网络。如前所述,网络的完全性越高,风险分散越彻底,风险传染强度越小(Allen和Gale,2000)。由此我们预期,同业网络中采取分散化策略、同业资产集中度较低的债权银行的抗传染能力较强。我们以债权银行同业资产分布的赫芬达尔指数来度量同业资产集中度,计算公式为:

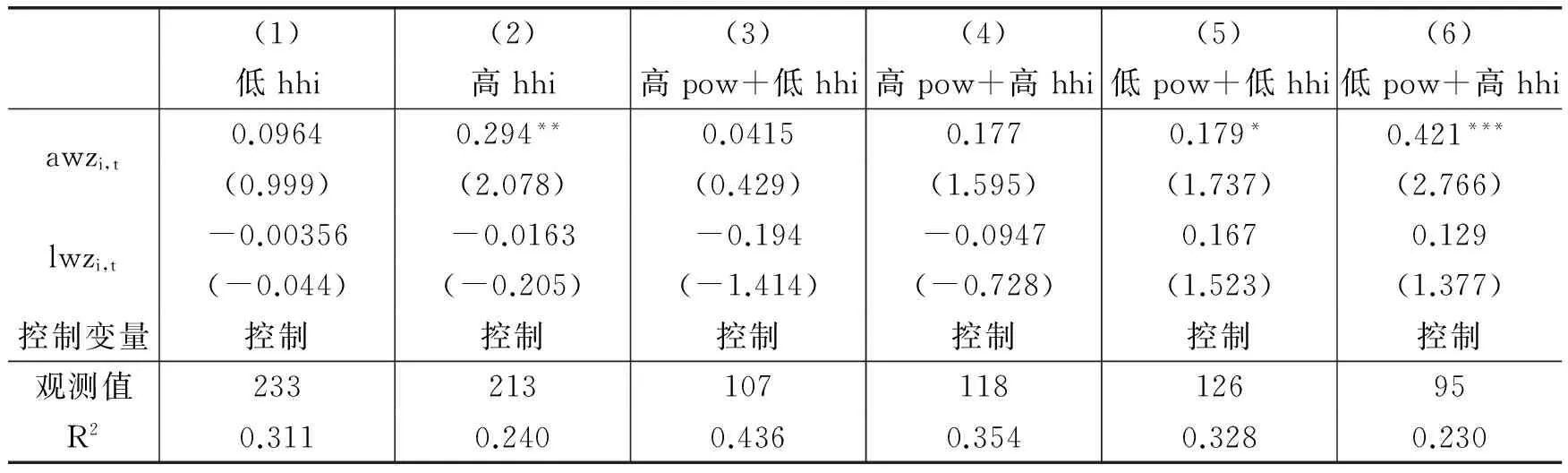

hhi的取值在1/n到1之间,数值越大意味着同业资产分布越集中。样本银行的hhi均值(中位数)为0.3337(0.2018),而标准差高达0.3149,说明各银行同业资产集中度的差异较大,少数银行的同业资产集中度较高。按照各银行历年的hhi均值mhhi将样本平分为两组,表5中列(1)和列(2)报告了两组样本的估计结果。在同业资产集中度较低的样本中,awz的估计系数较小且不显著,而在集中度较高的样本中,awz的估计系数则显著为正。这说明同业资产集中度高的债权银行无法有效分散风险,更容易受到债务银行的影响。

我们进一步分析了风险抵补能力不同的银行同业资产分布的影响,结果见表5中列(3)-列(6)。列(3)和列(4)结果表明,在风险抵补能力较强的情况下,债权银行不受债务银行风险状况影响(awz不显著),是否分散同业资产不会产生实质影响。因此,在影响银行抗传染能力的因素中,同业资产分布的重要性小于银行自身的风险抵补能力。列(5)中awz的系数在10%水平上显著,但数值较小。这说明在风险抵补能力不足的情况下,分散同业资产虽然不能完全消除受传染的可能性,但能够降低债权银行受债务银行影响的程度。而在列(6)中,awz的系数在1%水平上显著,且数值较大,说明低风险抵补能力和高同业资产集中度并存的银行最容易受到传染。

表5 同业资产集中度对银行易受传染的影响

六、结论与启示

本文采用最大熵法估计了银行同业网络,发现我国银行同业网络的不完全程度较高,具有风险传染隐患。在此基础上,本文构造了反映银行同业业务对手风险状况的加权风险指标,进而考察了同业业务风险传染效应的存在性及方向。实证结果显示,债务银行的风险状况会影响债权银行,反之则不成立,说明同业资产业务具有风险传染效应。最后,本文通过分析不同银行的抗传染能力,发现杠杆率高、同业资产占比高、同业资产集中度高的债权银行容易受到风险传染。本文研究表明,我国银行同业业务确实存在风险传染隐患。无论从微观审慎还是宏观审慎角度出发,均有必要通过合理的监管措施来提高银行抵抗风险传染的能力,防范同业业务引发的系统性风险。基于本文研究结论,我们可以得到以下启示:

第一,疏堵并重,控制银行同业业务比重。同业业务参与程度越高的银行越容易受到业务对手的影响,因此可以通过限制同业业务占比来减少风险传染。当然,这一政策切实起效依赖于一些防止银行利用规则漏洞来规避监管的配套措施,包括明确同业业务的定义和口径、规范同业业务操作流程、加强同业业务信息披露核实、完善相关统计和会计制度等。除了通过设置监管指标来控制同业业务发展,还应明确同业业务快速发展背后的动因,有针对性地采取一些疏导措施。比如,改革存贷比和信贷规模监管,减弱银行通过开展同业业务进行监管套利的激励;推进资产证券化进程,为银行提供同业业务之外的改善资产负债结构和减轻资本压力的途径。

第二,防患未然,提高银行对同业风险的抵补能力。本文研究表明,控制商业银行的杠杆率、保持一定的偿付能力,有助于降低银行受传染的可能性。不过,单纯出于同业资产风险的考量而提高银行资本水平或许有些小题大做,更加合理的措施是将同业业务纳入统一授信体系中,并考虑同业业务的资本金和风险拨备要求。事实上,同业资产业务的资本节约属性也是银行青睐同业资产业务的一个重要原因。因此,按照同业业务的实质适当计提资本和拨备,不仅有助于提高银行的抗传染能力,也可以在一定程度上减弱其过度开展同业业务的激励。与此相关的一项配套措施是完善商业银行资本补充机制。2013年我国开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》加强了资本监管要求,在这一背景下完善商业银行资本补充机制将有助于减弱同业业务的监管套利动机。

第三,优化结构,降低银行同业风险集中度。目前,对于贷款集中度风险中的客户集中度风险,《商业银行法》和《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》均有明确的监管要求。而与一般存贷款业务相比,同业业务的客户集中度较高,因此降低同业资产集中度是减少个体银行风险暴露和同业风险传染的应有之意。2014年,中国人民银行等五部门联合印发《关于规范金融机构同业业务的通知》,对同业业务风险集中度做出明确的限制性要求,本文的研究为这一政策提供了经验证据支持。

[1]范小云,王道平,刘澜飚.规模、关联性与中国系统重要性银行的衡量[J].金融研究,2012,(11):16-30.

[2]方意,赵胜民,谢晓闻.货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题[J].管理世界,2012,(11):9-19.

[3]高国华,潘英丽.基于资产负债表关联的银行系统性风险研究[J].管理工程学报,2012,(4):162-168.

[4]黄隽,章艳红.商业银行的风险:规模和非利息收入——以美国为例[J].金融研究,2010,(6):75-90.

[5]马君潞,范小云,曹元涛.中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J].经济研究,2007,(1):68-78.

[6]徐明东,陈学彬.货币环境、资本充足率与商业银行风险承担[J].金融研究,2012,(7):50-62.

[7]杨天宇,钟宇平.中国银行业的集中度、竞争度与银行风险[J].金融研究,2013,(1):122-134.

[8]张雪兰,何德旭.货币政策立场与银行风险承担——基于中国银行业的实证研究(2000-2010)[J].经济研究,2012,(5):31-44.

[9]郑联盛,张明.中国银行同业业务:现状、类型、风险和应对[J].金融市场研究,2014,(6):43-52.

[10]周开国,李琳.中国商业银行收入结构多元化对银行风险的影响[J].国际金融研究,2011,(5):57-66.

[11]AllenF,GaleD.Financialcontagion[J].JournalofPoliticalEconomy,2000,108(1):1-33.

[12]CraigB,KoetterM,KrügerU.Interbanklendinganddistress:Observables,unobservables,andnetworkstructure[R].FRBofClevelandWorkingPaperNo.14,2014.

[13]DeNicolòG,Dell’AricciaG,LaevenL,etal.Monetarypolicyandbankrisk-taking[R].IMFWorkingPaperNo.09,2010.

[14]FurfineCH.Interbankexposures:Quantifyingtheriskofcontagion[J].JournalofMoney,CreditandBanking,2003,35(1):111-128.

[15]IoriG,MasiG,PrecupO,etal.AnetworkanalysisoftheItalianovernightmoneymarket[J].JournalofEconomicDynamicsandControl,2008,32(1):259-278.

[16]IyerR,PeydróJ.Interbankcontagionatwork:Evidencefromanaturalexperiment[J].ReviewofFinancialStudies,2011,24(4):1337-1377.

[17]LadleyD.Contagionandrisk-sharingontheinterbankmarket[R].UniversityofLeicester,DepartmentofEconomics,DiscussionPapersinEconomicsNo.10,2013.

[18]LiedorpF,MedemaL,KoetterM,etal.Peermonitoringorcontagion?Interbankmarketexposureandbankrisk[R].DeNederlandscheBankWorkingPaperNo.248,2010.

[19]MistrulliP.Assessingfinancialcontagionintheinterbankmarket:Maximumentropyversusobservedinterbanklendingpatterns[J].JournalofBankingandFinance,2011,35(5):1114-1127.

[20]SheldonG,MaurerM.Interbanklendingandsystemicrisk:AnempiricalanalysisforSwitzerland[J].SwissJournalofEconomicsandStatistics,1998,134(4):685-704.

[21]UpperC.Simulationmethodstoassessthedangerofcontagionininterbankmarkets[J].JournalofFinancialStability,2011,7(3):111-125.

[22]UpperC,WormsA.EstimatingbilateralexposuresintheGermaninterbankmarket:Isthereadangerofcontagion[J].EuropeanEconomicReview,2004,48(4):827-849.

(责任编辑康健)

RiskContagioninInterbankNetworks:AnEmpiricalStudyBasedonBankingIndustryinChina

LianYonghui

(School of Finance,Capital University of Economics and Business,Beijing 100026,China)

ThispaperadoptsthemaximumentropymethodtoestimatetheinterbanknetworksofbankingindustryinChinafrom2007to2013.Underthepremiseofthedistinctionbetweencreditorbanksanddebtbanks,itcalculatestotalriskofinterbankbusinessrivalsbytakingnetworklinkagestrengthastheweight,andthenexplorestheeffectoftotalrisksofinterbankbusinessrivalsonbanks’ownrisk.Resultsshowthattherisksofdebtbankshavethesignificantlypositiveeffectontherisksofcreditorbanks,buttherisksofcreditorbanksdonothavethesignificanteffectontherisksofdebtbanks,confirmingthatthereisriskcontagionfromdebtbankstocreditorbanksinChina’sinterbankbusiness.Furtheranalysisshowsthat,bankswithhighleverage,highinterbankassetratioandhighinterbankassetconcentrationaremoresusceptibletocontagion.ThispaperprovidesevidenceforriskcontagionresultingfrominterbankbusinessinChina,andisofgreatrealitysignificancetotheenhancementofpreventingbanksagainstriskcontagionandtheavoidanceofbankingsystematicrisks.

interbanknetwork;riskcontagion;bankrisk

2015-09-10

教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0914);北京市属高等学校青年拔尖人才培育计划(CIT&TCD201404132)

廉永辉(1990-),男,山东菏泽人,首都经济贸易大学金融学院讲师。

F830.33

A

1001-9952(2016)09-0063-12

10.16538/j.cnki.jfe.2016.09.006