旺苍县汪家坡1号危岩稳定性浅析

耿佳弟 赵艳华

【摘 要】汪家坡1号危岩属于“5.12”特大地震造成的,为了确保当地基础设施和安置区人民群众生命财产安全,必须要查明危岩体及斜坡所在区域的地质背景,调查影响危岩体稳定的边界条件,合理确定相关岩体的物理力学参数,为危岩稳定性分析评价及治理工程设计提供详实可靠的基础资料。

【关键词】汪家坡;危岩体;稳定性;评价

0 工区概况

汪家坡1号危岩位于五权镇大垭村四社,属于旺苍县城东北部山区,东与大德乡和南江县的桥坝、坪河两乡隔河相望,南接金溪镇,西邻三江镇,大两乡,北靠大河乡和万山乡,距县城约57km,交通极为不便。

1 危岩工程地质条件

1.1 地形地貌

1号危岩位于五权镇大桠村汪家梁西侧,距汪家房子水平距离约187m,高差110m。危岩斜坡总体坡度30°,地形上缓下陡,靠近危岩体斜坡段较平缓约20°,靠近汪家房子段斜坡较陡约40°~45°。危岩体南侧10m处为岩质陡坎,陡坎以下为偏桥湾,偏桥湾为“V”型山谷,湾内主要为乱石林,地形较陡,树林茂密,近1km范围内无人居住。

1.2 地层岩性

1号危岩主要为泥质灰岩,部分地段夹含泥质较多的泥灰岩。

1.3 地质构造

岩性泥质灰岩,产状112°∠15°,层面平整光滑,少量轻微张开,张开度较小,约0.2cm~0.5cm,并有少量泥质填充。裂隙发育,卸荷强烈,主要发育有3组裂隙,由裂隙发展成岩质裂缝较多,较宽裂缝共有3条。

2 危岩基本特征及形成机制

2.1 形态特征

1号危岩长约17.5m,宽约14m,高约10m,下宽上窄,后厚前薄,总方量约940m3。后部及两侧均有较宽的岩质裂缝。前缘岩体受结构面的切割及风化卸荷作用下,岩体较破碎,多切割成块径20~30cm大小的块石,最大块径50cm;后缘岩质陡坎节理发育,有较多的松动块体,块径多在30~50cm之间。

2.2 变形特征

1号危岩后部裂缝较宽,现约3m宽。危岩左侧底部有岩层错动迹象,错动层岩体破碎,同时在危岩体前缘由于危岩体的缓慢剪出,其前缘树木受挤有弯曲变形迹象长期以来处于蠕滑状态,多年来一直在缓慢滑动。

2.3 失稳的影响因素分析

1号危岩位于汪家梁西侧,三面临空,为危岩体形成提供了较好的地形条件。

危岩体岩性为泥质灰岩,局部为泥灰岩,含泥质较多,岩性上的差异导致岩层风化程度不同,促使危岩体发生滑移。

裂隙、裂缝将岩体切割成块状,层面为危岩体的滑移面,结构面的存在和演变控制着危岩体的形成和发展。

危岩区雨量充沛,大量雨水渗入于岩体裂隙之中,产生不利于岩体稳定的浮托力和静、动水压力等,由于水的作用,加快软弱带的软化,降低其抗剪强度,直接影响危岩体的稳定性。

2.4 失稳方式分析

1号危岩整体已出现一定程度变形,其变形滑动方向100°,与层面倾向接近。在雨水入渗的情况下,泥灰岩软弱夹层会逐渐软化,导致危岩体整体沿软弱面滑移失稳。

3 危岩稳定性与危害性评价

稳定性定性评价:

3.1 计算工况

组合一:自重+孔隙水压力(天然状态)

组合二:自重+孔隙水压力(暴雨状态)

组合三:自重+孔隙水压力(天然状态)+地震力,P=ζW(ζ=0.05)

3.2 计算方法

危岩体破坏模式和岩质滑坡一致,按岩质滑坡计算,根据《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2006)的相关要求,计算公式根据如下:

A——地震加速度。

3.3 计算参数

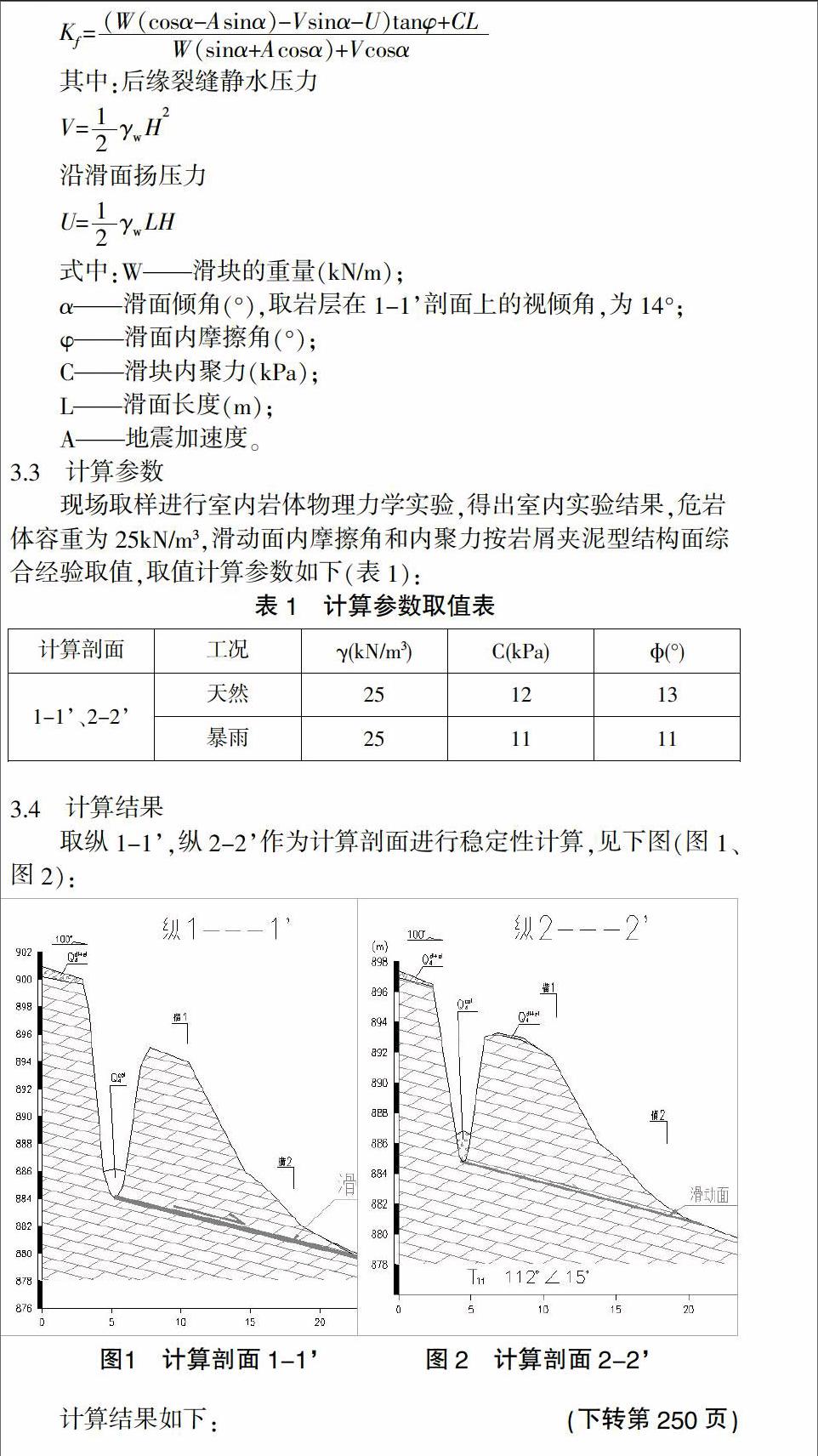

现场取样进行室内岩体物理力学实验,得出室内实验结果,危岩体容重为25kN/m3,滑动面内摩擦角和内聚力按岩屑夹泥型结构面综合经验取值,取值计算参数如下(表1):

3.4 计算结果

取纵1-1,纵2-2作为计算剖面进行稳定性计算,见下图(图1、图2):

4 结语

(1)汪家坡1号危岩为滑移式危岩。

(2)由《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2006)中危岩体稳定程度等级划分表并分析可知,1号危岩天然状态下处于基本稳定状态,在地震和暴雨状态下处于欠稳定状态;危岩前缘有一缓坡平台,树林茂密,其整体滑动对下方居民区和学校造成的威胁较小。

[责任编辑:汤静]