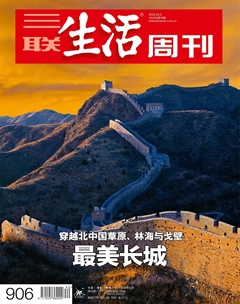

山河岁月,河西走廊上的长城碎片

艾江涛

“长城一方面阻止了敌对民族的袭扰,另一方面却促进了两边民族的融合。游牧民族与农耕民族,本来经济互补,有了长城阻隔,迫使大家不用战争抢夺的方式,而用和平的方式进行交易。”

一路上,不断有人告诉我有关甘肃境内长城的知识:秦昭王、秦始皇,汉、明长城的区别,墙、关、堡、墩的形制,以及汉简中记录入微的屯军生活。与此同时,早年课本中那个宏伟而抽象的名词,之前登临雄伟奇险的八达岭、嘉峪关城墙,在我的心里一点点坍塌下去。长城,这个在历史风尘中难以遮掩的庞大无比的存在,正变得面目不清,层峦叠嶂。

阳关遗址,古丝绸之路必经关隘

车窗外,是河西走廊一望无垠的戈壁滩,午后尚且炙人的日光在碎石与沙砾的折射中发出点点光芒,照样有生命顽强的骆驼刺、芨芨草散落开荒漠中的一点绿意。在西北荒凉而单调的景色里,一段城墙、几座烽燧,多少会给人带来一些发现的惊喜。望着那些经过千百年岁月侵蚀,已变得低矮的土墙,忽然想起长城研究专家、原甘肃省考古研究所书记边强的一段话:“目前为止,甘肃河西走廊所有的公路、铁路还是沿着长城修建,公路下面,就压着我们从汉朝以来的丝绸之路。”当年那些行走在丝绸古道上的商人与僧侣,在荒漠中看到城墙与烽燧,不知是否也会涌起一份归属与安定之感?

至少,长期以来,长城守护着塞内农耕文明的安全。在一些学者的研究中,这道将农耕民族与游牧民族分割开来的墙,还隐隐暗合于用以区分中国半干旱与半湿润地区的400毫米等降水线。生存缝隙中的文明冲突似乎不可避免。作为秦人故地,早在秦昭王时期,为了防御匈奴和戎狄侵扰,甘肃就修建了一条西起临洮新添镇三十里墩望儿嘴,穿越甘肃8县,长约640多公里的长城。而秦始皇三十三年(公元前214年)出于同样目的下令修筑的万里长城,由于缺少实际遗存印证,在甘肃境内的走向一直悬而未决。

为了区分于暴秦所建的长城,汉长城称作“塞”,甘肃一段又称令居塞。地图上,令居塞仿佛一个“人”字形,经过从今兰州市河口镇至酒泉市北大河东岸长达750公里的一段长城,一路沿河西走廊继续向西北延伸,从安西到敦煌,一直修筑到新疆;另一路则向北从今酒泉鼎新分出,经金关,沿弱水进入内蒙古。汉塞的防御对象主要是匈奴与南羌。伴随着对匈奴作战的不断胜利与丝绸之路的开辟,西汉王朝在河西走廊设四郡(张掖、酒泉、敦煌、武威),列四关(玉门关、阳关、悬索关、肩水金关),成为首次经略河西的中原王朝。

明朝是最后一个大规模修建长城的王朝,为了对付残元蒙古部族的侵扰,在200多年间先后18次修筑长城。明长城称作边墙,甘肃境内的明长城由一条主干线与两条支线组成,主线东起景泰索桥关经古浪到武威,再北上民勤,折而西行过永昌、山丹、高台,沿弱水北上经酒泉新城堡达嘉峪关,长达1600公里。两条支线,一条为自索桥至泗水堡的“松山新边”,一条则为沿黄河南岸分布,从临洮至靖远的“河南边墙”。

太多遗迹,太多历史,我们的行程一变再变,最后只能浓缩于河西走廊上从阳关、玉门关,再到嘉峪关、肃南县,结束于景泰县索桥堡的几个小点。

景色与日常

现在看来,当年的长城修筑者非常聪明,他们不仅因险设塞,用最节省的办法防守住主要路口与关隘,驻军屯垦之地也多为水源充足、牧草丰盛的地方。长城沿线设置的防守驻地,无不成为河西走廊日后城镇的基础。只是,随着生态环境的恶化与丝绸之路的变迁,有些地方如今已成为人烟稀少的交通要道,阳关与玉门关的命运正是如此。

沿敦煌市西南方向驱车70公里就是阳关遗址。沿途是一片片葡萄园,9月正是葡萄成熟的季节,一串串晶莹剔透的葡萄挂在枝头,惹人喜爱。司机徐善诚是当地人,据他介绍,以前这里的农民多种棉花,后来改种葡萄,一亩地的收入也从3000多元提高到1万多元。始建于汉武帝元鼎年间、作为丝绸之路南道重要关隘的阳关,如今只剩下一座汉代的烽燧,阳关故址据称在对面黄沙漠漠的古董滩上。今天外围看到的城墙与城楼,以及煞有介事的“阳关道”,都是后来旅游开发的产物。

虽然受到文博会期间的管控影响,仍能看到一拨拨的旅行团队。时空在这里呈现出一种滑稽的交错,人们一面雀跃着奔向新设的人为景点,一面又在“西出阳关无故人”的诗句感召下,渴慕着一份怀古幽思。然而,关城的界限并未消失,绕到已然倒塌半边的烽燧背后,向西望去,不断的荒漠连接着远山,你能清晰地感觉到出了阳关,便到了真正的异域。

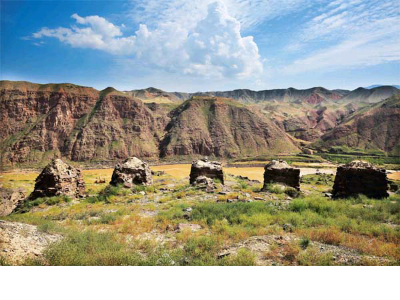

甘肃中部景泰县黄河索桥堡上方的明代烽燧

景区的一座石头房子里,住着66岁的薛生虎,他已在此守护遗址几十年。小时候,当地人把这里的烽燧叫“墩墩山”,春游路过时,他们还曾经在此打土仗。对面的戈壁滩,由于人们经常能从那捡到箭镞、古币等裸露出来的文物,得名“古董滩”。

玉门关在阳关北面,同为丝绸之路要道。这座被称为小方盘城的遗址,经过2000多年的风雨,如今只剩下了一圈泥土夯筑的墙体,但仍能从残存的内外女墙与马道,想象当年屯兵驻守时的火热景象。1944年,著名考古学家夏鼐、阎文儒先生在此掘获一枚写有“酒泉玉门都尉”的木简。1979年,甘肃文物考古所长城专家岳邦湖、吴礽骧等人,在距此10多公里的马圈湾烽燧遗址,发掘了大批汉简与珍贵实物。事实上,小方盘城只是玉门都尉治所,真正的汉代玉门关关址则在马圈湾的南岸、古道所经的羊圈湾。

登上小方盘城,宽阔的疏勒河床上茂密的芦苇荡随风摇晃,河水缓缓流淌,远处的烽燧一路向西延伸而去。尽管由于上游修建水库等原因,流经此处的疏勒河水已变为涓涓细流,仍不难想见当年这里必定是水草丰美之处。更多的证明则来自附近的一段汉长城。

距此不远的汉长城,虽已颓毁,高处仍有两三米多,通过脱落的墙体可以一窥其内部结构:台基之上,一层厚约20厘米的沙砾,上铺一层厚约5厘米的芦苇红柳,如此不断逐层向上叠筑。敦煌博物馆考古中心主任杨俊告诉我们,这是汉代长城烽燧的典型特点,除此之外,汉代长城还有石块垒砌、土坯砌筑、内用黄土夯筑外用土坯砌筑等几种修筑方式。长城旁边是大片长满红柳和芦苇的盐碱湿地,风吹过芦苇的声音极像淙淙的流水声,循声而去,却始终难以找到疏勒河水,原来这一段河水已然消隐地下。

景泰县寺湾乡,明代永泰古城

距小方盘城东面12公里,便是一座汉代的军需给养基地河仓城(大方盘城)。汉代屯军主要有三个来源:官方派遣的守军,官方招募的移民,流放罪犯。千百年来的政权更迭,当年屯军的后人早已杳不可寻。夕阳之下,这座夯土古城的断壁残垣,在荒凉的河滩上显得悲壮威严,依然见证着汉代玉门关以都尉治所、军需仓库、长城、烽燧为一体的综合防御体系。

作为明长城的最西端,嘉峪关扼守着南边祁连山与北边黑山之间,仅为15公里宽的河西走廊最狭窄地段,向称咽喉要道,天下雄关。事实上,直至今天,这里也是甘肃境内除兰州之外交通最为便捷之地,也是我们逗留最久的地方。

如今的嘉峪关市,因1958年成立的酒钢集团公司而兴,下设玉泉、文殊、新城三镇的农民多以土地流转的方式,为种子公司育种。农忙的时候,农民受雇于种子公司在地里干活,农闲则去附近的酒钢打工。沿途路过村镇,到处都是成片的葵花、玉米、甜叶菊等各种鲜花,在秋日的晴空下,村子里家家户户门口堆着晾晒的葵花籽、胡麻,田野里则是姹紫嫣红的花海。

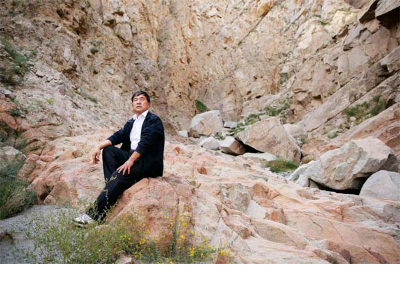

何爱国是文殊镇纪委书记,他的另一重身份则是嘉峪关故事传说省级“非遗”传承人。他为我们设计的路线,专门避开嘉峪关城楼、悬臂长城、天下第一墩等热门景点。沿着悬臂长城背后的黑山,进入一个近些年才成立的金矿矿区,他带我们去看一处罕有人至的明代采石场遗址。一年多没去,记忆中的场景在矿区侵扰下已面目全非。山沟中一块据说刻有当年采石工人所写“天上天平云不平,河里水平浪不平;地上地平山不平,世上人平心不平”的石头已被铲平,另外一块刻有经文的尼玛石,在我们即将放弃时终于找到了。当年采石工人住过的地窝子则已被填埋。山沟中依然到处可见的是带有凿痕的巨石,令人讶异的是,何爱国讲述的当年工人的解石方法。

“以前铁质工具比较少,最多只能凿一指深,然后把红柳做的木橛一排钉进去,太阳一晒水一浇,放几个月,木橛膨胀的力量加上自然的力量,本身没有正规纹路的花岗岩,让怎么开就怎么开。”用以修筑嘉峪关城楼的石料解好后,一般在寒冷的冬天,通过浇水成冰的冰道向山下滑运。一个更有趣味的传说是,为了往山上运输修建长城的砖块,人们在山下养了一群山羊,令每只山羊每天背两块砖上山,天长日久,建城的砖块很快便都被运送上山了。

从悬臂长城往东而去,便是明长城的东线,经由五座依次相连的烽火台,在一片红柳芦苇环绕的湿地旁,是一座明代驻兵的城堡——十营庄堡。这样的城堡并不稀奇,在不远处的新城乡野麻湾村的一片甜叶菊地里,便耸立着另外一座建制更为庞大的野麻湾堡。

在悬臂长城往南至讨赖河的一段城墙上,何爱国为我们指出一处早年留下的豁口:“这里其实是闇门,白天开着,晚上关闭,和平时期,供关城内外的人们进出。”在边强的讲述中,长城同样不是一道封闭的墙,甘肃至今仍保留像“闇门”这样的地名,比如乌鞘岭一带,天祝藏族自治县之前的县府安门镇,本来就是“闇门”之意。“一件很有意思的事情是,长城一方面阻止了敌对民族的袭扰,另一方面却促进了两边民族的融合。怎么理解?游牧民族与农耕民族,本来经济互补,有了长城阻隔,迫使大家不用战争抢夺的方式,而用和平的方式进行交易。”边强说。

在河西走廊的农村,耸立在田间地头的长城城堡与烽燧早已为当地农民司空见惯。两天前,《兰州晨报》记者王文元在兰州的黄河边和我一边散步一边聊天。他告诉我,自己老家在武威市大靖营镇下的一个村子,距离他家三四里地,就有一段长城。小时候大家都叫它边墙,读书后他才知道那就是明代的长城。由于长城边上有民兵训练的靶场,他还经常跑到城墙边捡弹壳玩。有一次跑到烽燧上玩受凉住院,大人怪他不该乱跑,印象里,乡亲们对长城还有一种朴素的敬畏感。

几天前,在我们从肃南县赶往嘉峪关的途中,路经高台县新坝乡暖泉村时,便发现这个村庄的老房子几乎全部建于一座四周围墙已残缺不全的古城堡中。暖泉村的老房子采用西北典型的夯土建筑,除了几户院落干净的房子还显出有人居住的痕迹,多数老房子已处于废弃状态。一个从地里开三轮车过来的中年农妇,已不清楚老城堡的任何情况,但她很快把我带到村口的一个老人家里。当我推开77岁的潘芙蓉的家门时,老人正在外屋昏暗的灯光下独自吃着晚饭。她停下还在蠕动的干瘪的嘴唇,指了指屋顶,灯泡昨天坏了。“这是万历手里打下的城。”在老人的记忆里,这座城堡以前有内外两道城门,中间城门上是神仙楼,南边是财官楼,西边则是文昌楼。村里1000多口人都住在内城,挨家轮流在早晚时分,打开与锁上内城的城门。上世纪50年代村里成立初级社、高级社的时候,生产队挖取城墙上的土垫羊圈,大包干以后,一些农户仍会取土垫圈,城墙因此变得残破。

在断山口墩,何爱国拨开台基上的沙土,仍可找寻到当年烽火烧过的余烬。“你知道狼烟是用什么点燃的吗?其实并非传说中的狼粪,主要还是我们这儿所产一种叫狼牙刺的草。”很快,他又在附近找到一蓬蓬的狼牙刺,折下一段白色的枯枝,这种草非常耐烧,产生的烟随风不散。而在边强的《甘肃关隘史》一书中,用以发烟的燃料,一类是植物类的麦衣谷壳秕糠、草木碎屑渣末等,一类则是牛、马、羊、驼等食草类动物的粪便,当然,其中并不排除狼粪。古代诗文中以狼烟代指烽火,多半因为狼为边地常见凶兽,用以反映边疆烽火似乎更具荒寒凶煞的形象意义,相传日久,遂成专称。

嘉峪关故事传说省级“非遗”传承人何爱国在当地一处明代采石场

根据2007年的调查统计,甘肃境内共发现残存的明代烽燧773座。这些烽火台上的守军多则2~3人,少则1~2人,沿袭汉代的烽火品约,明人在烟火的视觉基础上,加入鸣放火炮或火铳(枪)为凭的听觉信号,形成一套完备的烽火预警系统。明法规定:“令边候举放烽炮,若见敌人一、二人至百余人,举放一烽一炮,五百人二烽二炮,千人以上三烽三炮,五千人以上四烽四炮,万人以上五烽五炮。”通过长城沿线连绵不断的烽燧传递,军情一两日间便能从遥远的河西传递至京师。

位于景泰县境内黄河西岸的索桥渡,是明长城“松山新边”的起点,也是我们行程的最后一站。据此300米远的索桥堡,是明末屯军驻守的重要城堡,在长城内逐步安定之后,这里逐渐成为一个古道上的商贸码头,繁盛一时。这座建于明万历四十二年(1614)的古堡,就地取材,全部选用当地红色页岩垒砌而成。站在城堡上方的六座烽火台往下看,城堡的石块已多半散乱坍塌,下面就是滚滚的黄河水,沿河边台地生长的酸枣树随风摇曳,成为当年这套集长城、堡寨、渡口为一体的防御体系最为生动的风景。

祁连山下的牧场

在河西走廊的长城之内,伴随千百年来游牧与农耕文明的对抗与融合,如今在祁连山北麓,与青海相接的地段,仍有以游牧为生的藏族和裕固族牧民。

当我打通李伟(贡布才旦)的电话,这位在嘉峪关市工作、家在祁丰藏族自治乡的藏族人很快就热情地介绍起自己民族的起源。祁丰藏族原称东纳部落,藏语中“东”即长矛,“纳”则为黑色之意,合起来就是象征其身份的黑缨矛。史料记载,这支藏族来自西康地区,公元8世纪,吐蕃王朝东进北上时,组织远征军携带家属征战河西沙洲(今敦煌)、瓜州一带,后来由军转民,世代定居于今天祁丰乡一带。

李伟帮我们联系了他的表弟刘金贵(贡波扎西)开车来接我们,目的地是他的老家堡子滩村。路过一座明代的烽燧,我们到了距离祁丰乡20多公里外的堡子滩村。村子因一座明代城堡卯来泉堡得名,城堡又以附近唯一的饮用水源卯来泉为名。史料记载,这座明代的黄土夯筑城堡,最多时曾派驻守官1名,马步兵125名。在残破的墙体间,仍能分辨出瓮城形状与马道斜坡,城墙里面的土地看上去非常平整,以前曾被村民种上苜蓿和豌豆。

这里的草场依照四季分为四块,从祁连山的前山到后山,随着海拔高度的提升,分布着牧民的冬、春、夏、秋草场。每年7到9月份的夏场放牧结束后,牧民纷纷转场秋场,一直要到十一二月再回到前山的冬场。我们去的时候,堡子滩村的牧民已基本转入秋场,偌大的村庄只剩下一两户牧民。事实上,由于用电与交通不够便利,全村村民早在1993年便集体迁居祁丰乡镇,从多数倒塌的房屋来看,村庄已成为一个冬春两季的牧民点,四季草场均有房子,更多时候牧民散居在草场上。

前天,黄彦峰家刚从青海拉来200多只羊,在附近的草场喂养几天后,将很快转入秋场。沿着起伏的草甸,汽车只能通到山脚,通往秋场的路,骑马要走将近一天。由于山里全无信号,牧民一般携带能覆盖5公里通讯范围的对讲机,如果山下家里有事,只能通过对讲机层层传递消息。

把我们迎进屋里,倒好茶,摆上水果,黄彦峰说,这里的藏民汉化严重,除了不吃驴马狗肉,其他与汉族一样。当然,显著的不同是藏民一般会起两个名字,一个汉族名字用作大名,一个藏族名字用作小名,黄彦峰几个月大的女儿起名黄薇,藏族名字要等再大一点到寺庙找佛爷来起。

祁连山下山丹县军马场的羊群

近些年,不少牧民雇用汉民放羊。进山途中,我们便遇到一位这样的揽工汉。“宁让你到我家吃肉喝酒,不让你的羊吃我的草。”牧民之间的草场沿着山脊,在平坦的地方用铁网隔离,为了防止越界,必须将羊牢牢盯好。其他需要应对的还有隐伏于山野之中的雪豹、狼和猞猁等动物,由于禁止打猎,面对危险,他只能靠大吼或者点燃包里带的炮仗吓跑对方。他放的700多只羊,最近已有7只失去下落,牧羊犬的嘴也在与狼撕咬时受伤。

我们到达祁丰的前一天,堡子滩村有位老人去世,许多牧民都赶回镇上。按藏族习俗,将老人遗体火葬之后,照例亲友们要聚在一起喝酒谈天,以表纪念。68岁的马柏成和大家聊到很晚,第二天,我们在家中见到这位藏族文化的整理者时,他看上去仍然精神饱满。

1983年,村里的草场按照人头划分,一个人分50只羊,然后依次划定草场。马柏成家七口人分到了适合放养350只羊的草场,草场面积达2万多亩。马柏成家现在有500多只羊,他尽量控制羊群的数量以避免草场生态恶化。祁丰乡的草场占据肃南县草场的四分之一,而堡子滩村的人均放牧面积位居全省第一。尽管如此,过度的放牧仍会导致草场的退化。2005年,牧区推行“退牧还草”政策,以牧民自愿的方式,以草定牧,将草场划分为禁牧区和休牧区,前者每亩一年可以补贴12.09元,后者则为0.98元。依靠放牧,马柏成家一年可以收入十几万元,一些牧场更大的牧民能有二三十万元的收入。

与堡子滩村相邻的青稞地村,由于森林面积大,有限的草场退化严重,多半划为禁牧区。58岁的牧民乔占平,家里有五口人,女儿嫁到堡子滩村,一个儿子在西藏开车,一个在当地工作。他租用别人的草场,每年放养几十只牦牛。牦牛喜寒,夏天只能在祁连山根喂养,每年7月到10月,乔占平把牦牛赶到四周围起来的草场,就不再管了,最迟到11月,再赶回来喂干草。牛羔总被雪豹叼走,去年乔占平的20多头小牛被吃得只剩下12头。车开到没有路的地方,几匹马正在安闲地吃着青草,乔占平从草地上顺手拔下几根草,教我们如何辨识醉马草和喷嚏草,顾名思义,前一种草,马吃了会醉倒,后者只要闻一下就会喷嚏连连。

除了放牧,对乔占平来说,未来还可能有到景区工作的机会。距离青稞地村不远的地方,是一片即将开发的丹霞地貌,据说,等景区投资建好,村里的人可以到景区上班。

马柏成喜欢热闹,每年乡里祭鄂博的时候,他都要上去唱几首藏族民歌。因为喜欢传统文化,马柏成开始有意识地向一些上年纪的老人收集民歌。63岁时,他又在乡上办的一个藏文班上课,开始学习藏文。马柏成拿出厚厚一沓纸,上面记载的全是他采集的藏族民歌,他将听来的藏歌先用藏文记录下来,再请信得过的人帮忙翻译成汉语。

其中一首歌的歌词颇有意味:“雪山的流水蒙古人喝,蒙古人人人手中执着一把弓,这是蒙古人彪悍的缘故;清凉的泉水藏族人喝,藏族人人人手里拿一串念珠,这是藏人虔诚信佛的缘故;渠里的流水汉人喝,汉族人人人手里拿着一张铁,这是汉族人人多势众的缘故。”足见在很久之前,这里就是蒙、藏、汉各民族交流融合的地方。

古城边的沙地

河西走廊上世代居住的汉民,如今又如何生活?在河西走廊的最东端、祁连山的余脉寿鹿山脚下,隶属景泰县寺湾乡的明代城堡永泰城里,至今还住着一批当年从各地迁来的屯军的后人。

景泰境内的长城始建于明万历二十八年(1600),永泰城的建立比长城晚了8年。作为长城沿线的一座军事要塞,景泰城诞生于“松山之战”。元朝灭亡后,蒙古分裂为东蒙鞑靼和西蒙瓦剌,势力依然非常强大,不断侵扰河西之地。明正统十四年(1449),鞑靼的阿赤兔部落先后占据大松山(寿鹿山)和小松山(昌岭山),以景泰为中心四处侵掠,饮马黄河。明万历二十六年(1598),兵部尚书兼三边总督李汶率兵十万征讨鞑靼,最终分兵七路在大松山发起总攻,鞑靼兵败,明朝重新占据黄河以北大漠以南的失地。为了稳固防线,李汶随后视察地形,上奏朝廷,仅用4个月时间便筑起自索桥至泗水堡的“松山新边”。“松山新边”的修筑,不仅使原来戍边河西的长城在空间距离上缩短了三分之一,还使明王朝的北方防线,自黄河沿岸向北扩展了300多里。修筑长城后,出于屯兵需要,李汶又在长城沿线建立永泰堡、红水堡、正路堡、芦阳堡四座城堡。据史料记载,永泰堡当年驻守骑兵1500人,步兵500人。

“景泰县最大的特点,自古是农耕文明与游牧文明融合的交界,丝绸之路发展以来,又成为中原文化与西方文化交融的接触带。”景泰县文化馆研究员苏永来,对景泰县的历史与长城了如指掌。景泰历来是农业县,但由于与游牧地区接壤,县城至今仍有两小块牧区,往北20公里与内蒙古的交界处,放养着几百头骆驼,而在西边与天祝藏族自治县接壤的地方,则养着珍贵的白牦牛。尽管战争的硝烟早已散去,但蒙古牧民与景泰汉民之间,至今仍会发生争地盘的现象,界碑也总被来回移动。

我们到达时,夕阳已近西沉,落日的余晖照在城楼耸立的古堡之上,周遭的一切显得荒凉而古朴。为骑马便捷,永泰堡的城墙被修成弧形,高处望下,犹如乌龟形状,因为也被称为“龟城”。古城中,整齐的道路两旁散落着土坯垒砌的民居,商店与为电影拍摄而临时搭建的房屋,透露出一丝现代气息。

57岁的张银中在村里开了一个小卖部,他居住的老屋至少已有上百年的历史。记忆里,老城墙以前只有南门,其他门都是后来陆续挖开的,城墙周围以前有完整的拦马墙(女儿墙),厚度至少剥蚀掉四五十厘米。张银中自称祖上从山西大槐树迁来。作为遗留兵户后代的一个证据是,村民姓氏非常杂,足有几十个之多。根据以前的传说,城下有十字地道,供城被围困时守兵逃生之用。

张银中的传说,在61岁的村文管员白复荣那里得以完整呈现。大约七八十年前,村人用“问桌子”的办法,请神治病。所谓“问桌子”,是由两人抬着桌子,算命先生在一旁念念有词,桌子就自己开始动,在地上写字,算命先生据此猜测病因。请神之后,算命先生告诉病人院里有不干净的东西,后来在指定地点,果然挖出了一具死人头骨。同时挖出的还有许多大方砖,后来在一个老人的干涉下,挖掘没有再继续下去。

白复荣自称祖上来自广西白族,在过去几十年里,他已经见证了永泰村的三次人口搬迁。原来1000多口人,现在只剩下70户300多人,不少户口在此的村民,如今也多在县城工作居住。搬迁的主因,源于上世纪70年代时实施的“引黄灌溉”工程,增加出来的洪漫区土地,让附近村子显然具备了更强的人口吸纳能力。

尽管如此,在距离黄河较远的土地,至今仍以世代相传的沙地为主。沙地,是景泰县的特色农业。为了保住薄土层中的水分,村民将附近沙地的沙石挖出来,在土上铺设一扎之厚的沙,播种时犁开沙石,将种子撒在土里,种子发芽后从石头缝中长出,不管太阳如何晒,土里水分不会流失,沙地实际上起到塑料薄膜的作用。按铺沙时间的长短,沙地分为新沙、中沙、老沙,效力依次递减,一般维持在五六十年。铺沙的工作非常辛苦,过去只能靠肩扛手拉,后来工具逐渐变为手推车、拖拉机、挖土机,但危险依旧,每年都能听到因挖沙,人被压死的消息。因此在景泰县流行一句话:“挣死老子,吃死儿子,饿死孙子。”景泰县十年九旱,但这里地广人稀,只要遇到一个好年景,一次丰收便足以充饥,所谓“十旱九不收,收一收,吃九秋”。

白复荣一家三口,有四五十亩沙地。由于粮食产量低,收成刚刚够吃,没有余粮卖。文管员的职务,一年带给他1000多元的收入,他的任务是照看城墙和村里一所建校近百年的小学不被破坏。今年开始,一些村民将家中一两百年几乎没有什么产量的老沙地,以每亩200元的价格流转出去,由别人集中种植文冠果等耐旱的沙漠经济作物。

白复荣面色黧黑,讲话时总是带着一种谦卑的笑容。讲起当年剧组在村里拍摄电影的情景,他兴致很高。因为古城堡保存完整,这里先后拍摄过《最后一个冬日》《汗血宝马》《西部热土》《美丽的大脚》《决战刹马镇》《一个勺子》等多部电影。白复荣对1985年在这里拍摄的第一部电影《最后一个冬日》记忆尤深,至今还记得导演吴子牛的样子,说他“年轻,长着大胡子,人精干得很”。让他有些难以接受的是,电影拍摄中,一辆牛车从红水沟山沟进去,却从这边山沟出来。“电影都是胡拍的。看过拍电影后,我们再也不相信了。”白复荣抽了一口烟,笑着说。

回去的路上,苏永来告诉我,赫赫有名的大板瓜子正产自沙地上生产的紫瓜,而当地紫瓜中最负盛名的产地就是永泰村所在的寺湾乡,产量低,但是质量高。饭馆中所卖一种叫和尚头的面食也产自沙地,比普通面食贵出一截。

千百年来,这些长城边的子民们仍按照自己的方式生活着。景色粗粝,代价沉重,但留给人们的印象,永远是那么厚实、沉稳,如同这荒漠与山野间耸立的城墙。

(本文写作参考马建华、张立华所著《长城》、薛永年所著《西塞雄风:陇右长城文化》、边强所著《甘肃关隘史》等资料,感谢张林涛、白映栋、何双全对采访的帮助)