深化广西与东盟文化交流与合作研究及展望

宁常郁

深化广西与东盟文化交流与合作研究及展望

宁常郁※

在中国与东盟合作不断深化的背景下,广西与东盟的文化交流合作也快速拓展。本文在论述国际文化合作研究价值与意义的基础上,分析了广西与东盟文化交流合作的成效、发展特点及存在的问题。鉴于国际文化交流与合作仍将继续拓展和深化,区域一体化进程中文化、经济互动趋势将日趋明显,故广西应发挥自身的优势,进一步加强与东盟的文化交流合作,服务中国—东盟命运共同体建设。

广西;东盟;文化合作;展望

文化合作与交流是增强互信、加强合作的重要基础。在打造中国—东盟合作“钻石十年”的过程中,文化交流与合作将发挥积极作用。广西作为中国文化走向东盟的前沿窗口,理应进一步增强与东盟的文化交流与合作,藉此推动中国与东盟国家的民心相通、发展共荣。

一、广西与东盟文化交流与合作的研究价值与意义

(一)国际文化合作是大势所趋

从世界历史发展进程看,多种文化间的交流合作是推动历史不断发展的重要动力之一。在全球化成为必然发展趋势的今天,文化已被视为一种新的资源,可以在政治、经济和科技手段难以企及的空间发挥独特作用,有力促进双边或多边的国际合作。1945年以来,尤其20世纪末至今,世界各国都将文化交流合作作为处理国际关系的新手段和新途径,如签订国际文化合作协议,增加国际文化交流的“经济”成分,丰富国际交流中的产品与服务、贸易与产业的“文化”内涵,以获取国家经济与文化利益,并不断提升国家的文化软实力,形成了区别于政府为主体、侧重政治外交的一般性国际文化交流的新型国际文化合作态势。

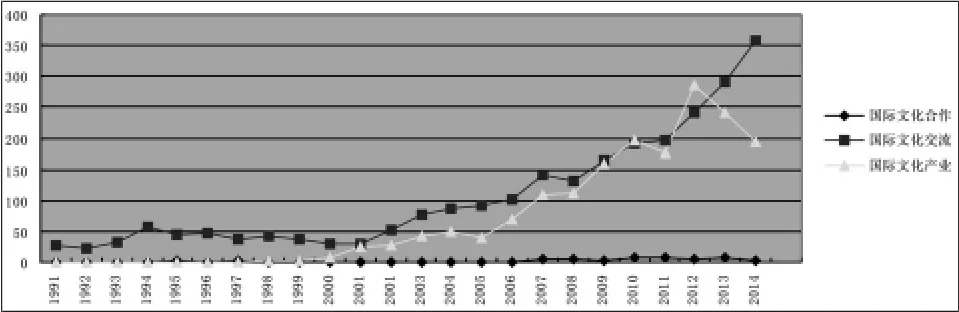

(二)区域一体化进程中的国际文化合作研究滞后

文化与政治、经济政策相辅相成,对区域一体化起到引导、发展和巩固的作用。对于国际文化合作的经济动因、效应与含义及相关理论基础、研究方法、分析框架等问题的研究,随之悄然兴起,文化经济、文化贸易、文化竞争力等相关创新研究不断涌现①李红、邹月媚、彭慧丽:《国际文化经济学:文化合作经济学分析的理论框架》,《浙江学刊》2013年第3期。。但在相当一段时期内,中国学界的关注点倾向于国际文化交流研究,而对国际文化合作的研究则相对较少,或者以“国际文化交流”取代“国际文化合作”进行研究,并偏重文化交流及其历史考评,鲜有对包括国际文化交流、文化贸易以及文化产业合作等双边与多边区域合作较为系统的研究。为客观反映中国学术界对国际文化合作的研究概况,笔者分别以“国际”+“文化合作”、“国际”+“文化交流”、“国际”+“文件产业”为关键词在中国学术期刊网络总库中进行搜索。从搜索结果看,1990年以前的文章极少,忽略不计,自1991年至2014年年底,相关研究成果数量呈明显上升趋势(图1),2005年是一个跳跃增长年。其中,关于国际文化交流、文化产业的文章较多,而国际文化合作的文章非常少,说明国际文化合作是一个相对较新的概念,相关研究较少。

图1 基于中国学术期刊网(CNKI)的“国际文化交流与合作”相关论文数量变动趋势图

得益于中国与东盟经济与文化交往的紧密程度不断加深,中国—东盟问题已经成为显学,与文化交流合作相关的研究得到了中国学者更多的关注,早期的王介南(1993)、孔远志(1998)侧重于阐述双边文化交流的背景、现状及产生的影响,贺圣达(1994)较为全面地分析了双边文化交流与文化产品等多渠道的合作。近年的研究则重点探讨中国与东盟文化产业合作的优势、问题及对策建议等,如施惟达等(2006)、韩伽伽(2011)、陈学璞(2012)等学者的研究成果。李红(2013)从空间经济学(或新经济地理学)视角探讨了文化合作的动力机制,为分析全球化中的多样性文化合作提供了一个统一的经济分析框架。另外,在广西、云南等与东盟文化交流合作密切的省、自治区,每年发布的文化蓝皮书(或发展报告)中有一些相关的研究分析。

(三)加强广西与东盟文化交流与合作相关研究时不我待

共同的文化认同是区域经济合作及一体化发展和推进的重要支撑之一,有互信和认同的区域文化作为平台才能更好地促进其他领域的有效合作。比如,欧洲一体化有“欧洲文明的同一性”做支撑。类似的现象也发生在其他的国际性、区域性合作中。中国和东盟各国形成了多样性的民族文化,这一特性是与各自的历史紧密相连的。文化合作将促使人们跳出本国、本民族的圈子,用新的眼光看待国与国之间所面临的共同问题,进而加强合作,培育出新的共同看法、准则和惯例,适应和进入一体化进程。

随着中国—东盟自由贸易区建设的不断推进,双方经贸往来尤其是文化交流合作更趋活跃。广西与东盟地缘相近、人缘相亲、文化相通,自古以来双方的文化交流与合作就十分密切。作为中国—东盟自由贸易区的核心地区和中华传统文化底蕴的承载者,广西有责任加强与东盟国家的文化交流与合作,促进中国—东盟自由贸易区加快发展、共同繁荣。必须研究建立广西面向东盟的文化发展战略并提出前瞻性的理论思考引导实践探索,这也为当前和今后的文化交流合作研究提出了新的要求。

二、近年广西与东盟文化交流与合作进展情况

(一)交流与合作成果丰硕

1.签订多项关于文化交流合作的重要文件

2005年,中国与东盟签署《中华人民共和国政府和东南亚国家联盟成员国政府文化合作谅解备忘录》,这是中国与区域组织签订的第一个关于文化交流与合作的官方文件,标志着双方文化交流与合作进入实质性阶段。2006年开始在中国—东盟博览会期间举办中国—东盟文化产业论坛,并相继签署《南宁宣言》、《中国—东盟文化合作谅解备忘录》、《中国—东盟文化产业互动计划》、《中国—东盟文化合作行动计划》等文件,有力地推动了双方的文化交流与合作,广西与东盟的文化交流与合作也进入制度化阶段。

2.搭建了多个文化交流合作平台

广西作为中国连接东盟的前沿和窗口,在充分发挥政策、资源、地理等优势的基础上,搭建了中国—东盟文化论坛、中国—东盟博览会系列文化活动、中国—东盟智库战略对话论坛等多个面向东盟的文化交流合作平台(见表1),为加强与东盟的文化交流与合作、服务中国—东盟友好合作提供了宽广的舞台。

3.教育交流合作日益深化

一是政府层面的教育交流与合作持续深入。近十几年来,中国与东盟各国政府之间逐步签署教育交流合作协议或学历学位互认协议,这些国家级教育合作协议为促进广西与东盟国家教育的交流与合作夯实了制度基础。自2004年起,广西政府部门组织高校每年在东盟国家举办广西教育展,推介广西高等教育,东盟国家也开始在广西举办东盟教育展,实现了双方的教育文化互融互促。

二是双方留学生规模逐渐扩大。近年来,在中国国家政府奖学金的基础上,广西壮族自治区人民政府、部分高校均设立留学生奖学金,形成了国家、自治区和高校三个层次的留学生奖学金布局,极大地激发了东盟国家留学生来广西学习的积极性。2011~2015年,到广西学习的东盟国家留学生有37346人,居中国各省区之最;同时,广西每年派往东盟国家留学的学生超过5000人,是中国派往东盟国家留学学生人数最多的省份①《广西成东盟留学生出国首选地》,中国新闻网,http:// www.chinanews.com/df/2015/12-29/7693703.shtml,2015年 12 月29日。。随着来华东盟国家留学生和派往东盟国家的广西留学生规模的逐渐扩大,广西在东盟国家的知名度和影响力逐渐扩大。

三是汉语推广发展趋势良好。广西高校已在东盟国家的大学设立了6所孔子学院,共培训东盟国家各类学习汉语的学生30000多人。广西民族大学被中国教育部确定为支持周边国家汉语教学基地,承担培训来自越南、老挝、柬埔寨、泰国的汉语教师的任务。通过孔子学院和国际汉语教师志愿者等汉语国际推广项目,越来越多的东盟国家民众了解和喜欢上中国文化,也促进了广西与东盟国家的教育合作和文化交流。

4.文化研究取得丰硕成果

一是广西与东盟国家社会科学界合作挖掘广西与东盟的文化内涵及其文化间的联系。如由广西社会科学院、广西壮学会和泰国艺术大学共同编写《壮泰民族传统文化比较研究》,成为深度解析广西与越南、老挝等国家民族文化内涵、促进各民族文化交流融合的成功范例;广西民族出版社出版的《东盟十国文化丛书》使东盟国家文化得到更广泛的传播;广西社会科学院分别与越南越中友好协会、老挝社会科学院合作编写的《中越友谊的历史见证——桂林育才学校资料选编》、《中老友谊的历史见证——老挝“六七”学校资料选编》成为促进广西与越南、老挝友好关系发展的重要见证;广西社会科学院编印的《胡志明与中国》画册广受好评,成为中国及广西赠送越南政要及政府的重要礼物。

二是专门设立的东盟研究机构成果斐然。广西社会科学院东南亚研究所是研究东盟国家和中国与东盟各国关系的学术机构,编辑出版学术刊物《东南亚纵横》,刊登研究东南亚各国情况、中国与东南亚各国关系、“一带一路”建设、中国—东盟自由贸易区、中国—东盟博览会、大湄公河次区域合作、泛北部湾区域经济合作、中国(南宁)—新加坡经济走廊建设等方面的文章,向读者提供了有关东南亚的政治、经济、文化、历史等方面的文章和中国与东南亚经贸、投资、旅游等信息,增进了读者对东南亚地区情况的了解。2005年,广西大学成立中国—东盟研究院,立足地缘和区位优势研究中国与东盟双边贸易以及中国—东盟自由贸易区建设中的重大理论与政策及实践问题,并投资2000多万元建设中国—东盟研究国际在线研讨平台和中国—东盟信息数据研究与咨询平台,已产生一定的影响。2010年,广西壮族自治区人民政府在广西民族大学组建东盟学院,致力于服务中国与东盟关系发展、与东盟国家开展合作交流的具有东盟特色的高层次人才培养和学术研究平台,进行东盟问题研究,为国家和广西有关东盟问题的决策发挥参考作用。

5.文化产业合作成为新动力

一是旅游合作成为文化交流的重要途径。文化是旅游的灵魂,旅游合作是促进文化交流的重要一步。旅游贸易服务在2002年就被写进《中国—东盟全面经济合作框架协议》,旅游合作一直是中国与东盟合作的重要领域。广西南宁市成为中国—东盟博览会永久举办地后,政府疏通各种配套环节,各国使领馆陆续入驻,再加上地缘相近、资源丰富和交通便利,给相关旅游产业的发展带来了诸多便利和长远的积极影响。借助中国—东盟博览会及同期召开的中国(广西)—东盟旅游合作论坛、中国—东盟博览会旅游展等平台,广西与东盟之间形成了更多旅游合作协商途径和对话机会,促进了信息交流和业务合作。广西与东盟在景区开发、基础设施建设配套等方面加大投资合作力度,积极加强相互间的国际旅游线路开发合作,加强旅游人才培训交流合作,共同促进广西与东盟的旅游宣传推介合作,实现了多赢的良好效果。广西赴东盟旅游的人数及东盟到广西旅游的人数均保持高速增长,年均增速分别高达15%和20%①《广西旅游驶上东盟的快车道》,中国网,http://news.china.com.cn/txt/2013-08/28/content_29852449,2013年8月28日。。

二是新闻出版合作不断加强。2004年以来,中国—东盟出版博览会永久落户广西南宁,为中国及广西与东盟各国的出版合作搭建了新平台,增强了对彼此的历史和文化互鉴互研。2008年以来,广西成功承办多届面向东盟国家的中国图书展销暨版权贸易洽谈会,销售图书数万册,与东盟各国等20多个国家和地区达成版权贸易合同的图书近两千种,成为广西新闻出版业“走出去”和“引进来”的服务平台和重要品牌。如广西师范大学出版社与马来西亚智慧城有限公司合作共同出版发行的《儒学四书精选漫画》,上市6个月即在马来西亚实现了10万册的发行量。广西教育出版社针对使用人数较多的越南语、泰国语,组织编写了《新越汉词典》、《泰汉分类词汇手册》等东南亚国家语言辞书系列,填补了这类图书的空白。接力出版社的《小聪仔》畅销新加坡、马来西亚,拥有众多小读者。

三是电影电视行业合作风生水起。2008年,广西电视台精心制作了7部电视专题片,全面介绍广西的自然风光、民族文化、经济建设、广西与东盟间的合作与交流情况,并先后在东盟各国开展“中国广西电视展播年”活动。中国、老挝、缅甸、泰国、越南、柬埔寨6国国家电视台合拍的大型纪录片《同饮一江水》分别在6国播出。2010年,广西电视台国际频道正式开播,给广西对东盟国家的跨文化传播注入了新力量。2013年10月,广西东盟文化传播研究院在南宁成立,以文化专家学者为主体,企业界与传媒界人才共同参与,旨在加强广西与东盟之间的文化传播和交流,进而推动文化产业上的交流与合作。2014年5月,广西与新加坡合拍电影《遇见》项目启动,极大地推动了广西与东盟电影电视行业的合作。为适应移动互联网和微博、微电影的普及和流行,2015年11月,东盟国际微电影产业峰会在南宁举行,为广西和东盟的微电影产业合作与发展提供了很好的平台。

(二)广西与东盟文化交流合作的特点

1.政府主导

作为中国—东盟文化交流与合作的重要主体,各国中央与地方政府不仅推动全面合作关系的建立、协定(包括议定书、联合声明、纪要、备忘录等)的签署,倡导建立文化交流合作项目与博览会、产业或经贸论坛等平台,还制定了政策促进文化贸易、文化产业的国际分工与合作。此外,各国政府还相应地制定了推动文化贸易与文化创意产业国际合作的政策,广西与东盟各国的地方政府也制定了推动文化产品和服务出口、支持文化企业走出去的众多措施,全面推动着广西与东盟的文化交流与合作。

2.文化合作与经济合作紧密交织

现代经济的一大特点就是经济与文化的联系日益紧密,区域经济一体化进程也包含着文化交流与合作不断加强的过程。中国与东盟的文化合作不仅与政治、经济等合作一同列入中国与东盟国家双边及多边联合公报(包括声明和行动计划等),并且作为2002年全面经济合作框架下的新增重点合作领域、2007年签署的服务贸易协议中的重要组成部分和发展重点,在经济合作的基础上拓展开来。中国—东盟自由贸易区建设,把广西经济文化建设推到了中国对外开放和经济发展新一极的前列,极大地促进了广西与东盟之间的文化贸易以及文化产业投资与合作。

3.合作不均衡现象明显

由于东盟各成员国与中国开展合作的侧重点不同,并在国家间关系、历史因素、发展方向等多种因素的影响下,广西与东盟各国的文化交流合作不均衡、重点不突出等现象明显,存在于教育、文化活动、旅游等多个方面。如新加坡、泰国、马来西亚等国家在双方发展良好经济关系的同时,也积极展开文化交流与合作;老挝、越南、缅甸、柬埔寨等国更加重视双边经济合作,文化交流处于次要地位。

(三)广西与东盟文化交流合作存在的问题

1.合作层次较低

一方面,广西与东盟的文化交流与合作目前仍主要集中在文化演出等较低的层次,与东盟建立的多个文化交流合作平台主要是展览作用,并没有实质的推进双边的文化合作。相比较而言,广东省通过建设文化产业园区等平台,极大地促进了与东盟各国高层次文化产业的合作。另一方面,广西与东盟各国文化、教育等方面的合作仍处于地方层面,未获得国家层面上的重视,如教育交流与合作只是浅层次上的校级合作,还未形成真正意义上的合作办学,更没有办法做到像欧盟国家那样的课程和学分互认。相比较而言,贵州省举办的中国—东盟教育周则上升为国家层面,有利于拓展交流合作的广度和深度。

2.合作机制仍不健全

一是顶层设计缺失。中国与东盟合作的总体战略中,在具体的产业领域合作上,主要集中在经济合作方面,对文化产业有所忽略。广西目前尚未出台与东盟文化交流合作的专门性文件,只是在一般性文件和规划中涉及文化领域,没有进行整合式、专门化的规划。二是项目落地推进缓慢。如2011年《广西壮族自治区文化产业发展“十二五”规划》要求建设的22项重点项目中,以“中国—东盟”冠名的有4项,分别为文化产品物流园区和出版物发行网络体系、创意印刷产业园区、文化产业(传媒)人才培养基地、数字出版基地(北部湾国家数字出版基地),但目前这4个项目均没有实质性进展。三是尚需配套机制跟进。目前广西与东盟文化交流合作的机制缺乏相应的配套,进而造成合作层次低、合作推进困难的现象。如中国—东盟文化论坛目前的功能仅仅局限于研讨交流、展览等,无法深化双方的实质性合作。《广西壮族自治区文化产业发展“十二五”规划》是目前广西文化产业发展的最根本依据,但尚未制定与此配套的广西文化产业和教育以及人力资源培训进入东盟的总体规划,也没有建立工作机制对规划执行、落实情况进行督查、反馈和通报。

3.文化产业竞争力不足

广西与东盟的文化交流与合作仍停留在人员往来、活动交往的较低层次,产品开发仍偏重于自然资源、民族资源等传统领域,其各方的文化内涵没有得到充分的挖掘和利用,导致文化产品的市场化程度低、附加值低、产业链不长,难以形成品牌效应。在东南亚地区,美国、日本、韩国等国家的文化影响力较大,具有较强的产业竞争力,文化产品占有较大的市场份额,广西和东盟各国文化产业均面临较大的竞争压力。

4.人才问题仍然突出

一是人才匮乏。创新型、科技型、复合型、外向型高层次文化人才缺乏,基层文化队伍总量偏少且整体素质不高。二是人才年龄老化问题也十分突出。随着一批老专家、老艺人的退休,业务骨干数量在不断减少,队伍青黄不接形势严峻。三是机制落后。现有的教育体系对东盟小语种和文化产业专业教育开展得不够广泛深入,人才培养、引进和储备较为落后。

5.政治互信问题对文化合作带来诸多阻滞

部分东盟国家因南海争端等问题与中国不时发生冲突,使广西与东盟的文化交流合作中存在某些不可预测的风险。如2014年5月越南的“排华“事件导致了孔子学院计划被推后等一系列不良后果。此外,近年东南亚政局动荡,一旦某个国家发生政变,广西对其产生的前期文化投入则就有可能面临白白丧失的危险。

三、展望与建议

(一)国际文化交流与合作仍将继续拓展和深化全球化时代,随着信息化、网络化的兴盛,全方位、多角度、宽领域的文化传播、文化交流、文化合作持续深化。各种文化在交流竞争中取长补短,在求同存异中共同发展,也成为人类文明进步的重要动力。可以说,国际文化合作不再是偶然和局部的现象,而是整个世界已经形成一个文化交流合作的多维互动网络,以中国与东盟国家为代表的发展中国家也无可避免地融入其中,成为这个网络的重要节点。对国际文化交流与合作的新趋势做出准确研判、应势而行,成为一个必须面对的课题。

(二)中国—东盟自由贸易区建设将呈现文化经济紧密交织的趋势

中国与东盟的文化交流合作在过去数年有了长足发展,但还停留在政府主导、企业和民众参与较少的初级合作阶段,在世界甚至亚洲范围内都不在最重要的国际文化合作之列,与其作为世界“第二大经济体”的地位不相称。和欧盟区域一体化始于局部的产业合作情形相似,中国与东盟区域一体化进程的加速始于经济领域即自由贸易区的构建。展望未来,在中国—东盟区域经济一体化深度推进的同时,形成多层次、宽领域的文化经济互动格局,进而推动区域内的文化关系、产业合作和经济一体化向纵深发展,还有很大发展空间。研究加强文化经济要素多方位、多层次、多环节、多形式地融合互动,是非常紧迫而重要的任务。

(三)广西与东盟加强文化交流与合作任重道远

广西是中国与东盟合作的前沿地带,但从文化交流、产业合作、贸易往来等方面来分析,广西与东盟的文化交流合作在整体上仍处于初级阶段,发展不均衡、重点不突出、机制不健全、文化产业品牌缺乏、人才匮乏等问题尚未解决,深化合作依然任重道远。站在中国—东盟合作构建“钻石十年”的新起点上,广西应凭借自身的民族文化、区域文化等资源优势奋勇争先,通过一系列有效措施推动合作的进一步深入。借助广西作为中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会永久举办地以及各种国际合作机制的优势,以教育为龙头,以平台建设为支柱,以产业合作为引擎,以民间力量为依托,以机制建设为保障,着力促进广西与东盟文化交流与合作深入发展,全力服务中国—东盟命运共同体及中国—东盟自由贸易区升级版建设。

1.李红、邹月媚、彭慧丽:《国际文化经济学:文化合作经济学分析的理论框架》,《浙江学刊》2013年第3期。

2.王介南:《郑和下西洋与中国东南亚文化交流》,《东南亚纵横》1993年第4期。

3.孔远志:《中国与东南亚文化交流的特点》,《东南亚研究》1998年第4期。

4.贺圣达:《加强中国与东南亚的文化合作》,《和平与发展》1994年第4期。

5.施惟达、林艺、靳柯:《建立“中国—东盟文化产业合作区”的战略构想》,《思想战线》2006年第1期。

6.韩伽伽:《试析中国与东盟文化产业的合作问题》,暨南大学硕士学位论文,2011年。

7.陈学璞、李建平、何颖、王建平、王春林:《面向东盟的广西文化产业发展新格局研究(上)》,《沿海企业与科技》2012年第12期。

8.李红:《国际文化合作的经济分析——以中国—东盟区域为例》,北京:中国社会科学出版社,2012年版。

9.张骥、闫磊:《论欧洲一体化进程中文化因素的影响》,《当代世界社会主义问题》2004年第1期。

10.齐骥:《理论与实践:中国文化产业十年总揽(上)》,《学术探索》2012年第2期。

11.赵铁:《中国—东盟关系与广西文化产业创新发展》,桂林:广西师范大学出版社,2012年版。

12.陈学璞、李建平、何颖、王建平、王春林:《面向东盟的广西文化产业发展新格局研究(下)》,《沿海企业与科技》2013年第1期。

(责任编辑:张 磊)

Research and Prospect of Deepening Cultural Exchanges and Cooperation between Guangxi and ASEAN

Ning Changyu

In the context of deepening cooperation between China and ASEAN,the cultural exchanges and cooperation between Guangxi and ASEAN are also expanding rapidly.On the basis of discussing the value and significance of the research on the international cultural cooperation,this paper analyzes the achievements,development characteristics and existing problems of the cultural exchange and cooperation between Guangxi and ASEAN.In view of the international cultural exchange and cooperation will continue to expand and deepen,the regional integration in the process of cultural and economic interaction trend will become more and more obvious,so Guangxi should play their own advantages,to further strengthen the cultural exchanges and cooperation with ASEAN,and to Provide service to China-ASEAN community of common destiny.

Guangxi;ASEAN;Cultural Cooperation;Prospect

G125

A

1003-2479(2016)01-0067-06

※广西社会科学院区域发展研究所高级工程师