朝鲜“朝士视察团”赴日人员研究

张礼恒

(聊城大学 历史文化学院,山东 聊城 252300)

历史研究

朝鲜“朝士视察团”赴日人员研究

张礼恒

(聊城大学 历史文化学院,山东 聊城 252300)

“朝士视察团”赴日考察在朝鲜历史上具有划时代的历史意义。它是19世纪80年代初,朝鲜李氏王朝试图突出重围,主动迎接时势巨变的一次明智选择,加速了朝鲜王朝的社会转型,影响、改变了朝鲜社会的历史走向。视察团成员此后大多数被授予高官,担当要职,成为朝鲜近代化运动的规划者、参与者,左右着朝鲜内政外交方针的制定和执行,影响着朝鲜历史演进的趋向。换言之,到1910年成为日本的殖民地之前,“朝士视察团”成员就是朝鲜历史的践行者、书写者。遗憾的是,目前学术界在该问题的研究上尚存在若干缺陷或错误。

“朝士视察团”;朴定阳;鱼允中

1881年2月,朝鲜国王李熙发布谕旨,指派一批官员组成大型赴日考察团,对明治维新以来的日本国势进行全面考察。这就是“朝士视察团”或“绅士游览团”的派出。 中国史学界对此问题的研究处于起步阶段①权赫秀:《韩国人眼中的近代上海——以1881年韩国使臣鱼允中的记录为中心》(《韩国研究论丛》,2002年第1期),是目前中国史学界最早涉及此事件的第一篇论文,也仅仅是简单提及。张礼恒:《甲午战争前朝鲜人眼中的日本陆军——以1881年“朝士视察团”的记录为中心》(《山东社会科学》,2014年第5期)、《朝鲜人眼中的日本近代城市——以1881年“朝士视察团”的记录为中心》(《烟台大学学报》,2014年第6期)、《朝鲜人眼中的日本明治维新——以1881年“朝士视察团”鱼允中的记录为中心》(《东岳论丛》,2014年第11期)。。相比之下,韩国、日本学者的研究要深入的多,许东贤、狐塚裕子教授的研究代表了两国学界在此问题上的最高水准②许东贤教授的研究成果主要有:《近代韩日关系史研究——“朝士视察团”的日本观与国家构想》(国学资料院,2000年10月版),《关于一八八一年朝鲜朝士日本视察团研究——以〈闻见事件类〉和〈随闻录〉为中心》(《神奈川法学第37卷第1号2004年》)等。其著作的主题思想为:将“朝士视察团”考察日本的活动,放置于韩国近代国家构建的视野下进行了审视、解读,判定“朝士视察团”考察日本,成为韩国近代化的开端。其论文则凭借着“朝士视察团”成员留下的丰富史料,研究了“朝士视察团”派出的缘由、考察的收获以及对韩国历史走向的影响,并基于视察团的性质,将史料记载中的“绅士游览团”,更名为“朝士视察团”。其研究同样存在不足之处,具体有二:一是没有将该事件放置在东亚儒教社会的整体转型中,没有在全球整体史观的统领下透析该事件,更没有将朝鲜的嬗变与东西方列强的争霸联系起来考察,因而对于“绅士游览团”显露在历史表象背后的问题缺乏细致、深入的研究。二是没有使用当时日本报纸杂志的材料,未能展现日本社会的认知现状。清泉女子大学狐塚裕子教授的研究成果主要有:《1881年朝鲜视察团(绅士游览团)的日本派遣——从日本方面看到的派遣背景》(《清泉女子大学纪要》第51号03年12月),《1881年朝鲜视察团(绅士游览团)的来日(一)(二)——以外务省的应对为中心》(《清泉女子大学纪要》第56号08年12月)。她以较为丰富的日文史料,探讨了“朝士视察团”从艰难派出到在日本全国各地的考察活动,从日本新闻报道资料上弥补了韩国学者研究的不足,并辨析了日韩两国学术界对“朝士视察团”评价认识上的区别,为推进对该问题的研究作出了重要贡献。但其研究在史实考订上存在明显的缺憾,如对“朝士视察团”人员的组成就出现了人数上的错误。最为明显的是,她的研究过多地考虑了日本方面的因素,对朝鲜社会内部的变动因素关注不够,对来自中国方面的影响基本没有涉及,未能展现“朝士视察团”派出前后复杂动荡的东亚历史的原貌。,但其研究除存在整体性的缺陷外,在若干历史细节上存有考证不严、史实不清甚至错误的缺憾,如在“朝士视察团”构成人员的数量上皆持62人说。而经过笔者考证,“朝士视察团”的组成人员应该为61人或64人。本文试对“朝士视察团”的具体人员姓名、具体数量进行研究,以求教于诸位方家。

一、“朝士视察团”人数考证

在“朝士视察团”出行人数问题上,现人的研究多持62人说。韩国学者姜万吉称:“为了学习外国的新文物,朝鲜王朝政府还向日本派出了‘朝士视察团’”,“以赵准永、朴定阳等62人组成的‘朝士视察团’,在日本视察了政府机关、各种产业机构以及造币等工厂。”*[韩]姜万吉:《韩国近代史》,北京:东方出版社,1993年版,第185页。许东贤亦持此说*[韩]许东贤:《1881年朝鲜朝士日本考察团研究:以〈闻见事件类〉为中心》,(日本)《神奈川大学·神奈川法学》第37卷第1号,2004年,第190页。。狐塚裕子教授则沿袭许东贤的观点*[日]狐塚裕子:《1881年朝鲜朝士视察团(绅士游览团)赴日(一)——以外务省的应对为中心》,(日本)《清泉女子大学纪要》第56号2008年12月,第28页。。其实,此说并不准确。根据笔者的研究、考证,“朝士视察团”的真实人数应该是61人或64人。

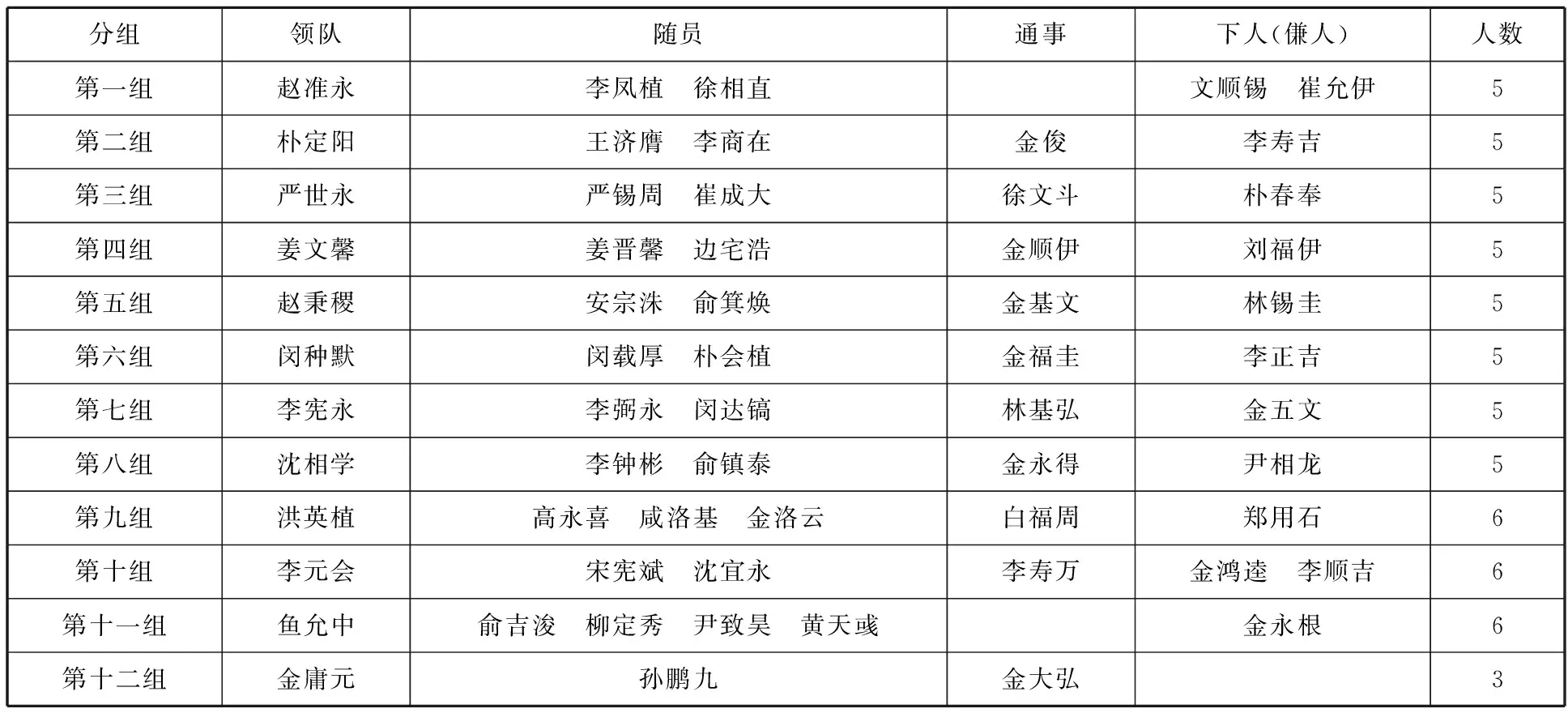

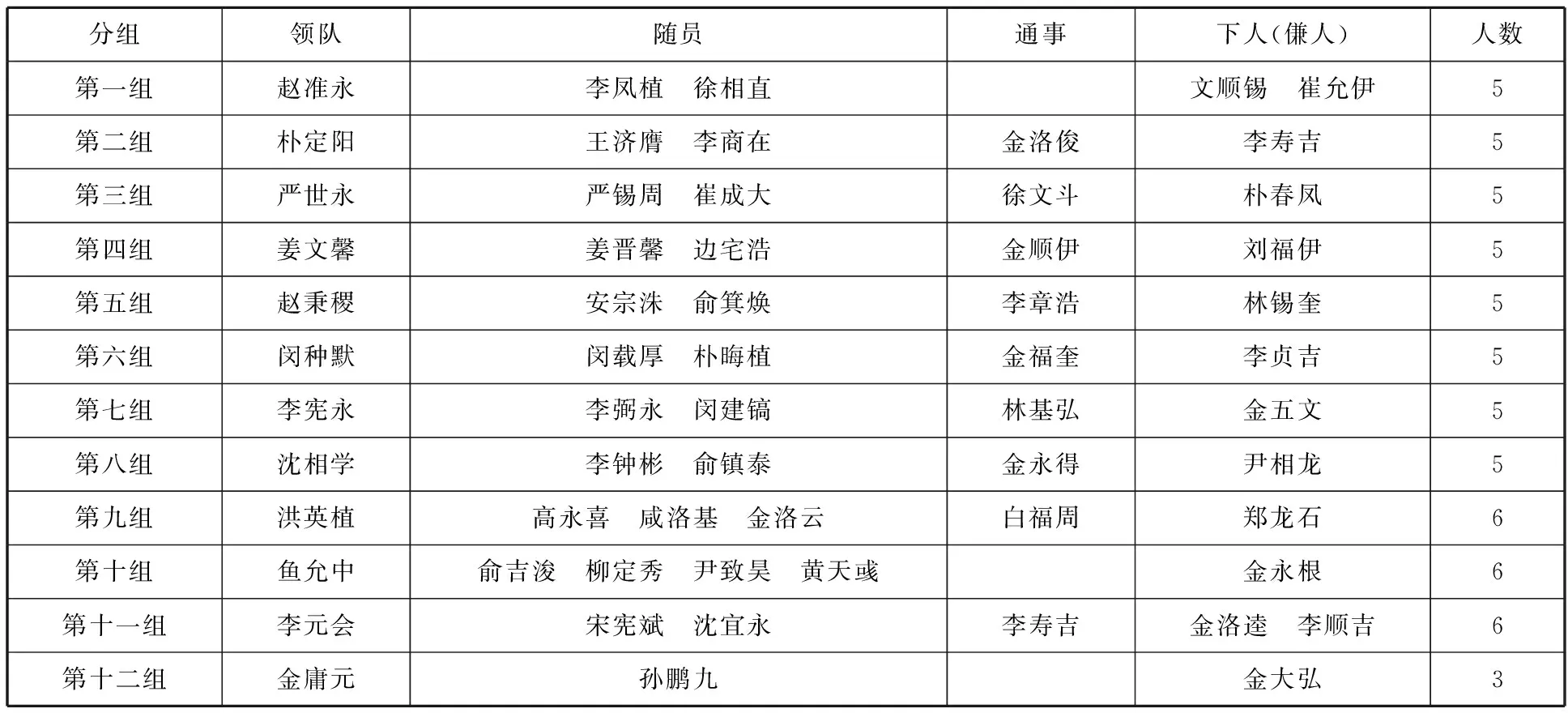

现存史料中完整记载“朝士视察团”全体成员的共有5份,人名、职务虽有差异,但总人数均为61人。具体情况见下表:

表1 “朝士视察团”人名录

据此表,“朝士视察团”共61人。

此表依据(韩国)姜晋馨:《日东录·闻见杂录》第342—347页制成。许东贤编:《朝士视察团关系资料集》国学资料院2001年1月版(下同),第3篇,第14卷。

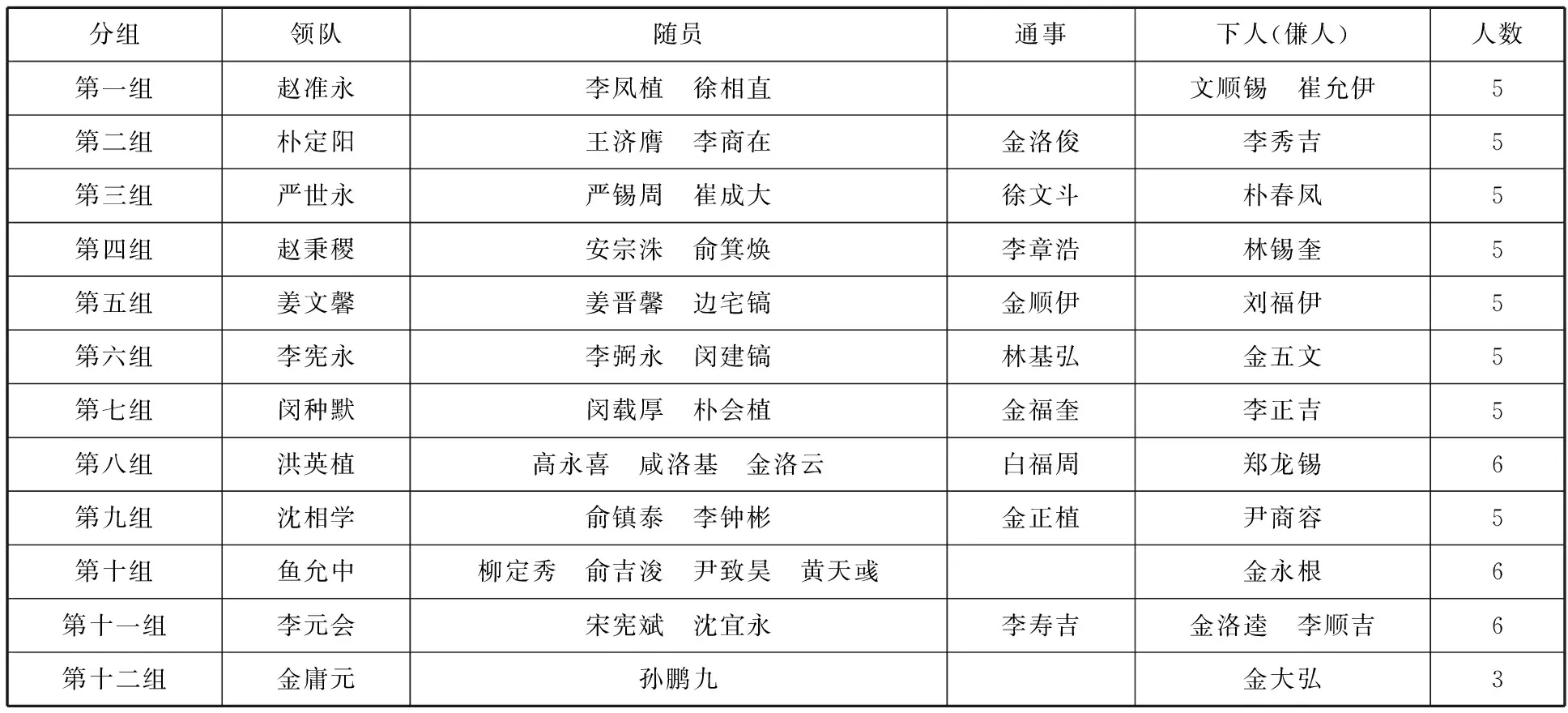

表2

(续表2)

据此表,“朝士视察团”共61人。

此表依据(韩国)宋宪斌:《东京日记》第467—472页制成。《朝士视察团关系资料集》,第3篇,第14卷。

表3

据此表,“朝士视察团”共61人。

此表依据(韩国)李宪永:《随录》第86—91页制成。《朝士视察团关系资料集》,第3篇,第14卷。

表4

据此表,“朝士视察团”共61人。

此表依据(韩国)李宪永:《日槎集略》第72—73页制成。《朝士视察团关系资料集》,第3篇,第14卷。

表5

据此表,“朝士视察团”共61人。

此表依据(韩国)朴定阳:《从宦日记》第287—289页制成。《朝士视察团关系资料集》,第3篇,第14卷。

上述五份史料均清楚地记载,“朝士视察团”出行时全部人员为61人。而笔者之所以提出64人说,是因为“朝士视察团”中有3名日本人,全程参与了整个考察活动。他们的身份是“传语官”,分别是中野许多郎、上野敬助、武田邦太郎。

这3名日本人是由日本驻釜山领事近藤真锄推荐的随团翻译。据李宪永记载,1881年4月24日,洪英植、鱼允中拜访近藤真锄,当谈及“此行专为叙邻谊,广闻见,而言语不通,两情难洽,是为可闷”时,近藤深有同感,当即推荐,“现有武田一人,是曾仕元山港,解职住此,此可带去。因招武田来作礼”。洪、鱼二人接受并感谢*[韩]李宪永:《随录》,第94页。《朝士视察团关系资料集》(下同),第3篇,第14卷。。4月26日,赵准永、朴定阳一行再次拜会近藤真锄,商讨使团行程事宜。近藤主动提出:“凡于游览之际,两国言语互相不通,必致岨峿,极毋代闷。所以日前洪鱼两公于接时,以武田带去为约,而犹恐不足,方拟添一人计,未知尊意何如?”赵准永等人表示:“武田事因洪鱼两公已为闻知,而如是曲念良感。添定一人事当与诸伴行诸公更商通告矣。”*[韩]李宪永:《随录》,第97页。此后的史实表明,朝鲜使团采纳了近藤真锄的建议,聘用了中野许多郎、上野敬助、武田邦太郎为随团“传语官”。据鱼允中记载,“三月二十日,抵东莱府。前参判赵准永、朴定阳,前承旨严世永、姜文馨、赵秉稷、闵种默、李宪永,前参议沈相学、洪英植,前水使李元会,前虞候金庸元,俱承命来会,同往日本也。从余者,士人俞吉浚、柳定秀、金亮汉*另据朴定阳称,金亮汉为鱼允中小组的4 名随员之一,但他并没有随视察团一起从朝鲜出发,只是到了日本东京才与队伍会合。“(五月)初十日,自东莱有士人金亮汉因船便来到,现留于鱼一斋(鱼允中,号一斋——引者)行中。”——[韩]朴定阳:《从宦日记》第300页。,伴倘黄天彧、金永根,传语官中野许多郎、上野敬助、武田邦太郎。”*[韩]鱼允中:《从政年表》第192页。《朝士视察团关系资料集》第3篇,第13卷(下同)。另据朴定阳记载,8月8日,日本人中野许多郎随同使团集体返回朝鲜。“(七月)十四日甲戌,与赵台、严令、姜令、李令、闵令、沈令作伴回发。各其随员及下人、通事并为同行。而日国传语官中野许多郎亦为同发”,在铁道局遇到李元会与其随员及日国传语官武田邦太郎、上野敬助*[韩]朴定阳:《从宦日记》第314页。。这3名日本人,既是朝鲜使团的随队翻译,又是使团往返途中的经费掌管者。李宪永对此有过清晰的交待。据李宪永记载,“行中金随其所入聚出付于上野(随中所定传语官),定一一考标会计事”,“行中先定会计担当人,与上野相议措办。中野(日人同船随行者)亦得与其议事。”*[韩]李宪永:《日槎集略》第73页。

由此可知,中野许多郎、上野敬助、武田邦太郎作为随团翻译,不仅全程参与了“朝士视察团”赴日考察的全过程,在语言交流、行程安排、关系协调等方面发挥了重要作用,并且还被委以重任,掌管整个考察团的经费支出,担当起了考察团总后勤官的角色,为“朝士视察团”112天*“朝士视察团”,1881年5月7日从釜山出发,8月26日回到日釜山。赵准永记称:共计用时:“计日一百十二日。”——赵准永:《日本闻见事件草》,《朝士视察团关系资料集》,第12卷,第616页。的考察,提供了可靠的保障,成为考察团不可或缺的成员。笔者认为,作为政府派出的代表团固然有国籍所属的特性,但在特殊的历史环境下又有打破国籍所限的先例存在,如1868年由美国前驻华公使蒲安臣率领的“蒲安臣使团”出使欧美,人们并没有因为担任团长的是美国人而否认蒲安臣不是使团的成员,并进而否认这个使团是中国近代第一个正式外交使团的历史地位。很明显,是否全程参与了这项外交活动,并在其中发挥了不可替代的实际作用,当是确定此人是否是代表团成员的唯一依据。至于其人的国籍则成为次要因素。与此同理,以中野许多郎为代表的三名日本人,作为随团翻译且掌管着使团经费,全程参与了“朝士视察团”的考察任务,凭借着其特殊的身份,发挥了独特的作用,保证了整个使团考察任务的顺利完成,他们理应成为“朝士视察团”的组成部分。这样一来,称整个“朝士视察团”共有64人的说法则更符合历史实情。

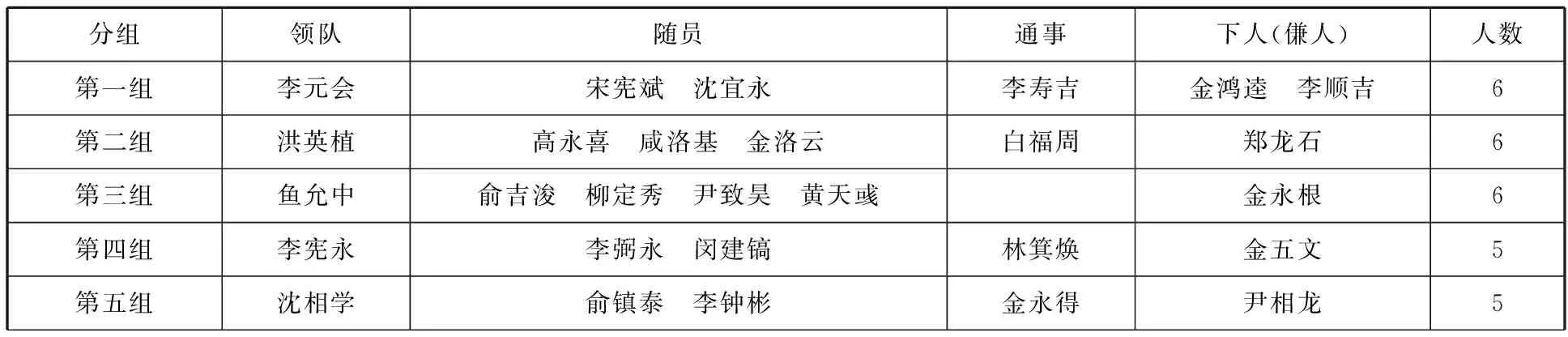

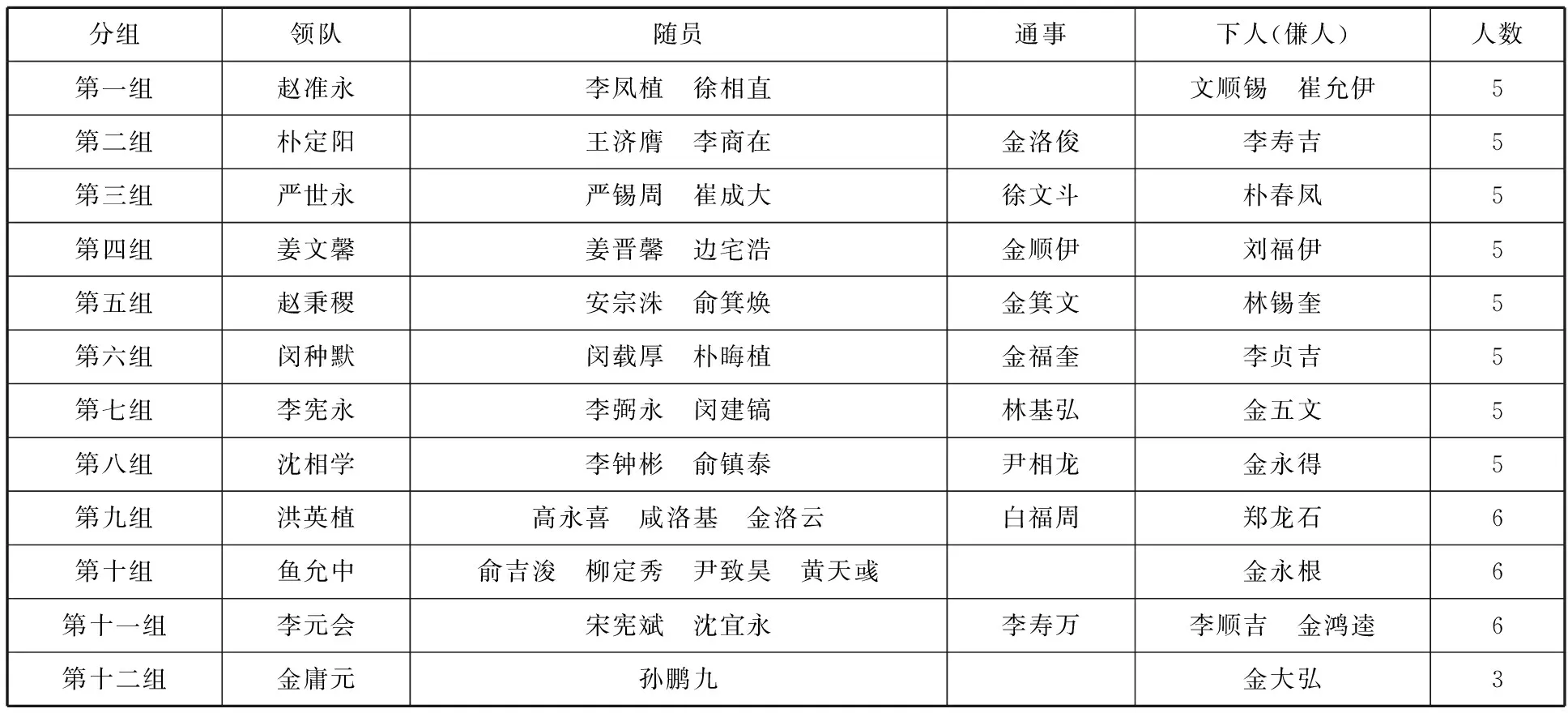

二、“朝士视察团”人名、职责考

仔细比对现存史料记载可以发现,在五份记载“朝士视察团”成员的史料中,不同程度地存在着职务有误、人名有误、人名不同、人员不同、音同字不同等歧异,致使后人难以准确地掌握整个“朝士视察团”的情况,从而影响了历史学求真、求实功能的发挥。为此,笔者依据史料,综合各种记载,对此进行考证,力图提供一份相对准确可靠的名录。

比对5份记载,可以发现如下问题:

1. 5份记载完全相同的只有鱼允中率领的小组。其余的11个小组均存在着各种不同问题。

2.职务有误的有:赵准永小组。组中的“文顺锡”,在李宪永的《日槎事略》、《随录》,姜晋馨的《日东录·闻见杂录》中,都将其列为“下人(傔人)”,只有宋宪斌在《东京日记》中,将其列为“通事”。金庸元小组的“金大弘”: 李宪永的《日槎事略》、《随录》将其写为“下人(傔人)”; 姜晋馨的《日东录·闻见杂录》、宋宪斌的《东京日记》则将其列为“通事”。

3.人名有误的有:(1)洪英植小组中的“郑龙石”。 李宪永的《日槎事略》、《随录》,宋宪斌的《东京日记》,都写为“郑龙石”, 姜晋馨的《日东录·闻见杂录》则写为“郑用石”。朴定阳的《从宦日记》更是写为“郑龙锡”。(2)李宪永小组的“闵建镐”。 李宪永的《日槎事略》、《随录》,宋宪斌的《东京日记》,都写为“闵建镐”, 姜晋馨的《日东录·闻见杂录》则写为“闵达镐”。

4.人名不同的有:(1)朴定阳小组。组中担任“通事”的人员名单中,5份史料,2种称谓。李宪永的《日槎事略》、《随录》,宋宪斌的《东京日记》中都是“金洛俊”。姜晋馨的《日东录·闻见杂录》中则写为“金俊”。(2)李元会小组。组中担任“通事”的人员名单中,5份史料,2种称谓。宋宪斌的《东京日记》、朴定阳的《从宦日记》、李宪永的《日槎事略》都写为“李寿吉”。但李宪永在《随录》、姜晋馨在《《日东录·闻见杂录》中则写为“李寿万”。

5.人员不同的有:(1)赵秉稷小组。组中担任“通事”一职的人名,5份史料,3种称谓,并且是同一作者笔下的两份史料也大相径庭。李宪永的《随录》,宋宪斌的《东京日记》都写为“金箕文”。姜晋馨的《日东录·闻见杂录》则写为“金基文”。令人费解的是李宪永在《日槎事略》、朴定阳在《从宦日记》中都写为“李章浩”。(2)沈相学小组。组中担任“通事”一职的人名,5份史料,3种称谓。姜晋馨的《日东录·闻见杂录》、宋宪斌的《东京日记》、李宪永的《日槎事略》都写为“金永得”。朴定阳在《从宦日记》中写为“金正植”。令人费解的则是李宪永在《随录》中则写为“尹相龙”。

6.音同字不同的有:(1)闵种默小组的“朴会植”。 宋宪斌的《东京日记》、姜晋馨的《日东录·闻见杂录》都写为“朴会植”,而李宪永的《日槎事略》、《随录》则写为“朴晦植”。(2)严世永小组的“朴春凤”:李宪永的《日槎事略》、《随录》,姜晋馨的《日东录·闻见杂录》都写为“朴春凤”, 只有宋宪斌的《东京日记》写为“朴春奉”。

7.令人困惑的有:按照国际惯例,使团出国访问或考察必有翻译(“通事”),然而鱼允中的小组竟然没有“通事”人员。

8.5份名单中,每份列出的人员数量均为61人,但却出现了62个人名。原因就在于其他3份名单中的“金基文”,在李宪永的《日槎事略》、朴定阳的《从宦日记》中变成了“李章浩”。据此可以确定,“朝士视察团”朝鲜官派人员为61人。综合其他3份当事人的相同记载可以确认,李宪永在《日槎事略》、朴定阳在《从宦日记》中将“金基文”写为“李章浩”是错误的。

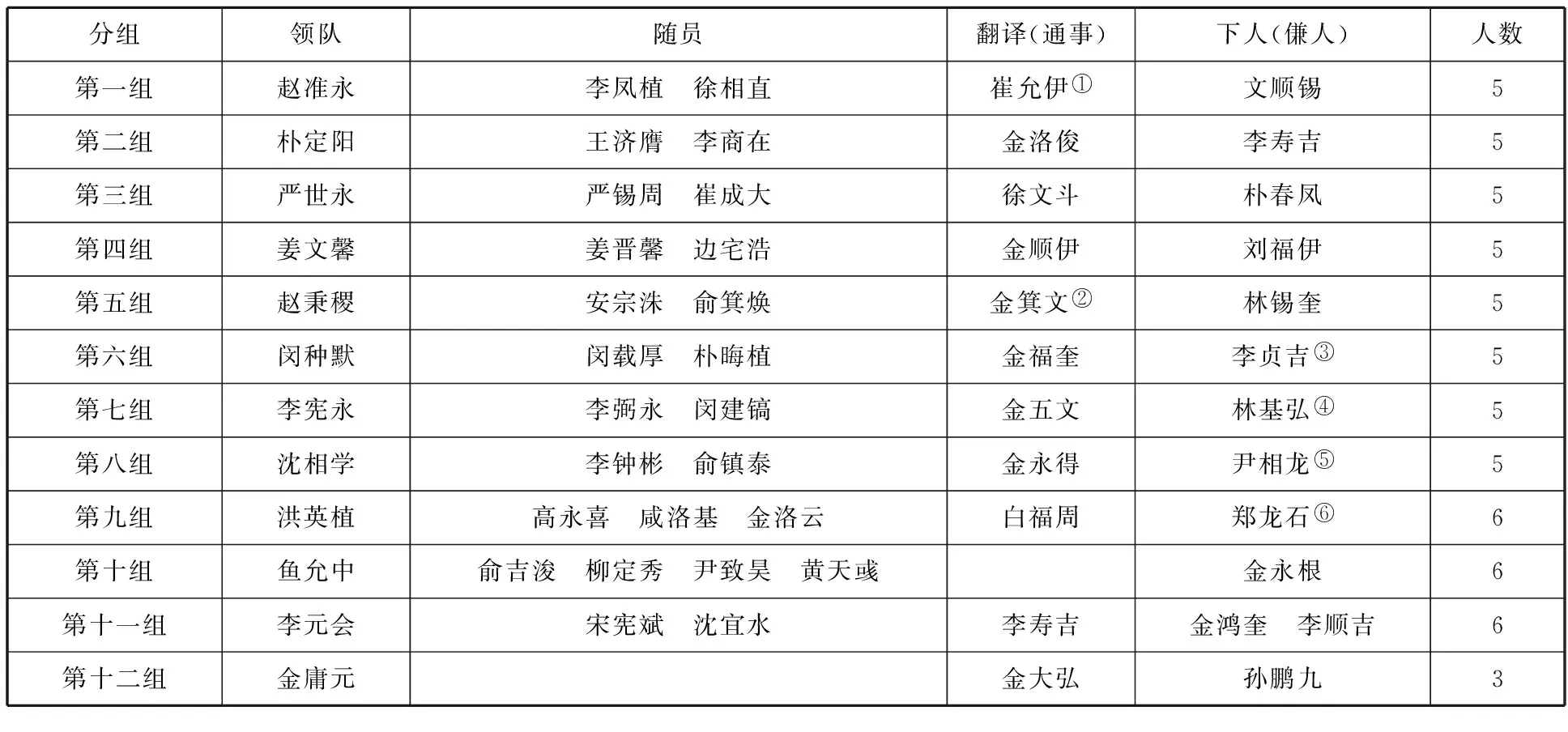

面对同为当事人提供的5份不同名单,笔者除了慨叹史实难求之外,只能依据少数服从多数的原则,确定一份相对准确的“朝士视察团”成员名单,见下表:

表6 “朝士视察团”成员名录

①另据(韩国)朴定阳:《从宦日记》,第287页记载:崔允伊为下人。

②另一种记载,该组翻译是李章浩。(韩国)李宪永:《日槎集略》第72页。(韩国)朴定阳:《从宦日记》,第287页。

③另据(韩国)朴定阳:《从宦日记》,第288页记载:李贞吉为李正吉。另据(韩国)朴定阳:《从宦日记》,第288页记载:金五文为下人(傔人),林基弘为通事。

④另据(韩国)朴定阳:《从宦日记》第288页记载:通事为金正植,下人(傔人)为尹商容。

⑤另据(韩国)朴定阳:《从宦日记》第288页记载:郑龙石为郑龙锡。

⑥此表根据下列史料绘制:

(韩国)鱼允中:《从政年表》,《朝士视察团关系资料集》第3篇,第13卷,第191页。

(韩国)朴定阳:《从宦日记》,《朝士视察团关系资料集》第3篇,第13卷,第287-289页。

(韩国)李宪永:《日槎集略》《朝士视察团关系资料集》第3篇,第14卷,第72-73页。

(韩国)李宪永:《随录》《朝士视察团关系资料集》第3篇,第14卷,第85-91页。

(韩国)姜晋馨:《日东录》,《朝士视察团关系资料集》第3篇,第14卷,第342-347页。

(韩国)宋宪斌:《东京日记》,《朝士视察团关系资料集》第3篇,第14卷,第467-473页。

三、朝鲜近代历史的书写者

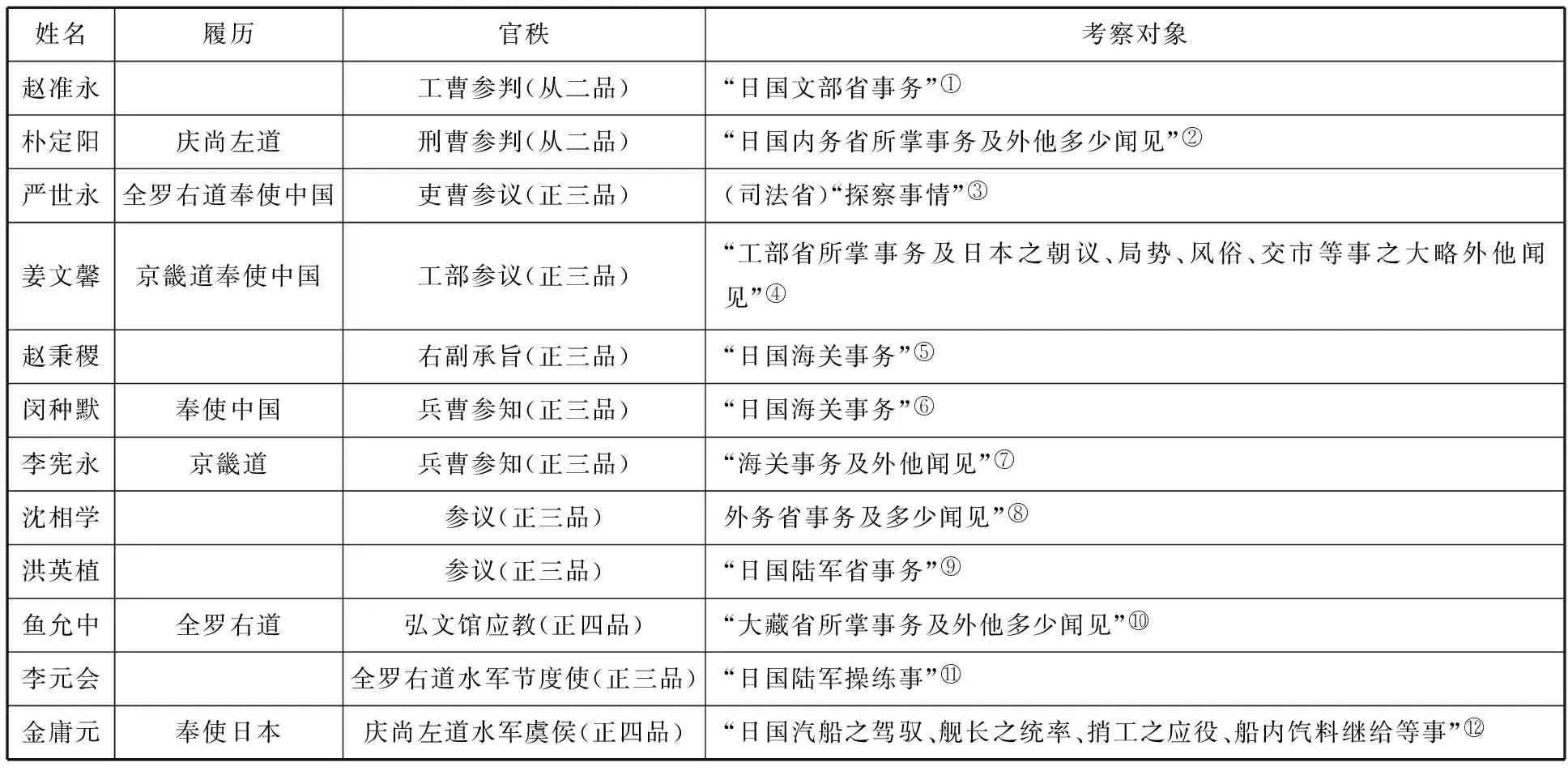

朝鲜国王李熙及掌权的闵妃对“朝士视察团”的派出高度重视。其一,官秩高。12名“朝士视察团”带队人全部为身居要职的朝廷命官,官秩从从二品到正四品,其中从二品2名,正三品8名,正四品2名,具体情况见表7。

表7 “朝士视察团”各小组负责人官秩、考察目标

①[韩]朴定阳:《从宦日记》第279页。

②[韩]朴定阳:《从宦日记》第274页。

③[韩]严世永:《日本闻见事件》第349页。

④[韩]姜文馨:《闻见事件》第51页。

⑤[韩]朴定阳:《从宦日记》第283页。

⑥[韩]朴定阳:《从宦日记》第283页。

⑦[韩]李宪永:《闻见事件》第523页。

⑧[韩]沈相学:《日本闻见事件草》第215页。

⑨[韩]朴定阳:《从宦日记》第283页。

⑩[韩]鱼允中:《从政年表》第118页。

[韩]朴定阳:《从宦日记》第284页。

[韩]朴定阳:《从宦日记》第284页。

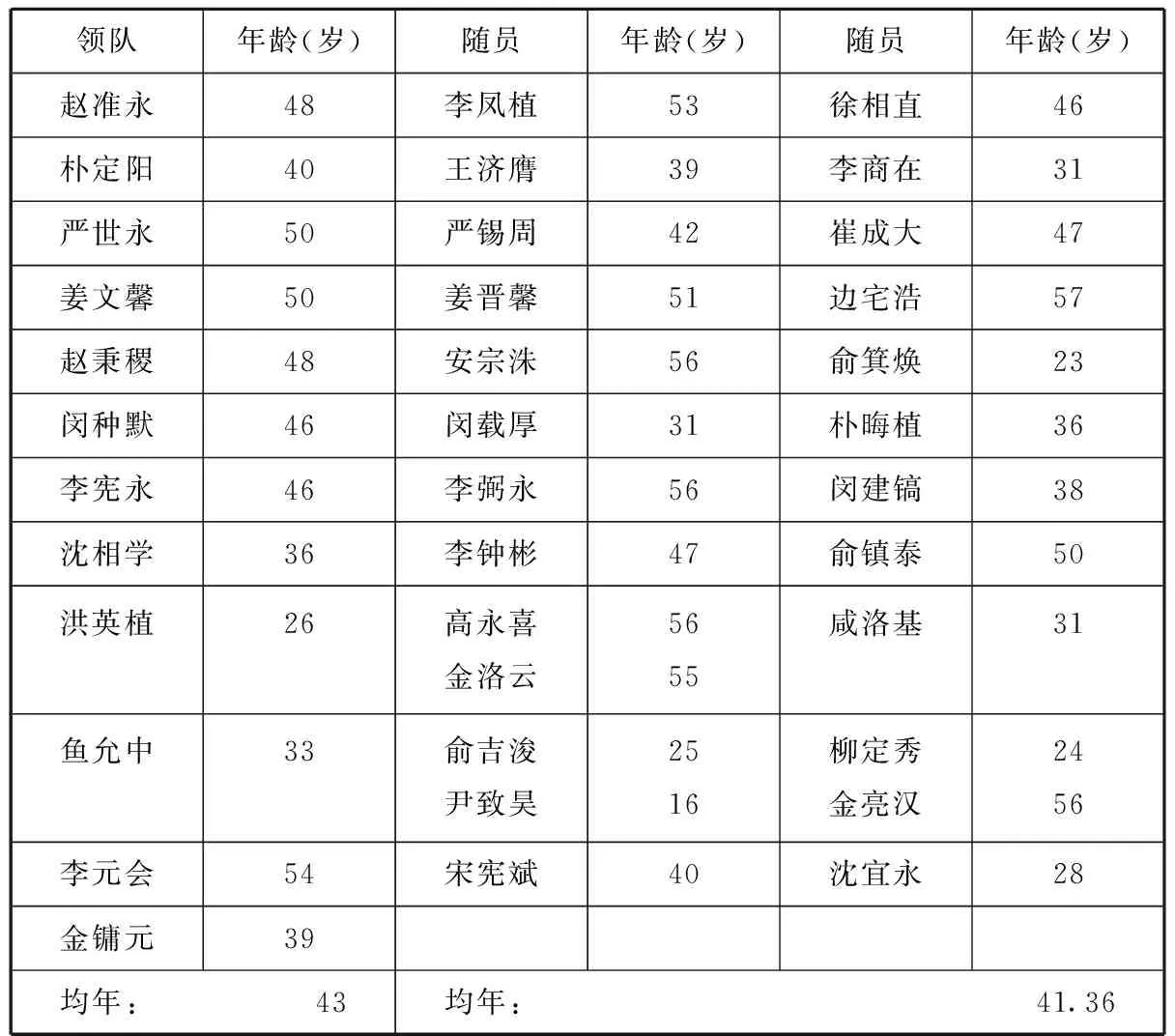

其二,年富力强。“朝士视察团”的各小组负责人及成员多有与外国,主要是有与中国、日本打交道的经历,且是年富力强的朝廷要员,带队官员平均年龄43岁,随员平均年龄41.36岁。带队成员最大的50岁,最小的只有26岁。具体情况见表8。

“朝士视察团”各要员既有主政一方的经历,又有在中央为官的历练,更有出使中国、日本的体验,在思维方式和处事能力上兼具了务实、严谨和前瞻性。中国驻日公使何如璋报称,“朝鲜所遣委员屡屡见面,皆甚关心球案,再三致询,伊等此行专为探察日本一切政治,于外交兵制均甚留心,人亦多明白者”*(台湾)郭廷以、李育澍主编:《清季中日韩关系史料》第2卷,台湾“中研院”近代史研究所,1972年版(下同),第508页。,“中有洪英植、鱼允中二人甚为开明,极愿外交。”*《清季中日韩关系史料》第2卷,第509页。李鸿章赞誉“鱼允中论外交事明白”。金允植则称其“有志气,有识见人,外交情形素能谙究,居官到处有声。”*林基中编:《燕行录全集》卷九十三,《天津谈草》,[韩]东国大学校出版部,2001年版,第212页。可以说,这是一支为国王李熙所信赖、倚重的中坚力量,在他们的身上寄托了国王李熙亲政后的宏伟理想。甚至可以说,他们的治国安邦理念直接影响着朝鲜未来的政治走向。在日本期间,他们考察了日本外务省、大藏省、内务省、工部省、海军省、文部省、陆军省、农商务省、司法省等,行迹遍及长崎、大阪、东京、横滨、神户、西京(京都)等地,对明治维新14年后的日本进行了全景式的描述,留下了上千万字的记载。他们所递交的考察报告和撰写的“闻见事件”*“朝士视察团”递交的考察报告有:朴定阳:《日本国内务省职掌事务 全 附农商务省》,《日本国内务省各局规则》(一)、(二)、(三),《日本国农商务省各局规则》(一)、(二);鱼允中:《日本大藏省职制事务章程》,《财政闻见一》,《横滨税关惯行方法》;严世永:《日本司法省视察记》(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七);姜文馨:《工部省》(一)、(二);赵准永:《文部省(所辖目录)》;洪英植:《日本陆军总制》(上)、(下);李元会:《日本陆军操典》(一)、(二)、(三)、(四);沈相学:《外务省》(一)、(二)、(三)、(四);闵种默:《日本国际条例目录》、《各国条约第一》、《居留条例第二》、《贸易则类第三》、《六港开场第四》、《税关规则第五》、《各国税则第六》;李宪永:《各港税关职制》、《税关事务》、《贸易章程》、《朝鲜国半年输出入表》、《商船入港节次》、《海关录》;郑重羽:《各课税则抄》、《(浣西漫钞)外务省事务所掌事务抄》;安宗洙:《农政新编》。考察随笔有:姜文馨:《闻见事件》;朴定阳:《日本国闻见条件》;闵种默:《闻见事件》;沈相学:《日本闻见条件草》;鱼允中:《财政见闻》;严世永:《闻见事件》、《日本闻见事件草》;李宪永:《闻见事件》、《日本闻见事件草》;赵准永:《闻见事件》、《日本闻见事件草》。出行游记有:李宪永:《日槎集略》;《随录》、《东游录》;姜晋馨:《日东录》;安宪斌:《东京日记》等。,浓缩了1868—1881年间,明治政府为实现“富国强兵”、“脱亚入欧”和“文明开化”的基本国策,在科学技术、文化教育、思想风尚、生活方式等领域推行的近代化运动和业已取得的斐然成绩,全面展现了日本社会在明治维新之后发生的沧桑巨变*张礼恒:《甲午战争前朝鲜人眼中的日本陆军——以1881年“朝士视察团”的记录为中心》(《山东社会科学》,2014年第5期)、《朝鲜人眼中的日本近代城市——以1881年“朝士视察团”的记录为中心》(《烟台大学学报》,2014年第6期)、《朝鲜人眼中的日本明治维新——以1881年“朝士视察团”鱼允中的记录为中心》(《东岳论丛》,2014年第11期)。。考察日本的时间虽然短暂,但由日本社会蓬勃向上的气象所带来的心灵冲击却是前所未有的。他们虽然也曾对日本在政治体制、社会习俗等方面的改制多有诟病,“朝闻西法则更一令,夕见西制则行一事,节节慕效,尽弃立国数千年旧章,游谈聚议之士为之嘘唏慨叹。”“如官职、宫室、饮食、衣服之事,既无益于国,又不便于民,何用强之?”*[韩]赵准永:《闻见事件》第610-611页。但对日本在“富国强兵”方面所取得的辉煌成就无不表示出由衷的赞赏。赵准永称:“抄其丁壮,教练勤笃,故其卒精锐”*[韩]李宪永:《日槎集略》,第11页。。沈相学认为,日本“修兵政,陆军有炮兵之练,海军有舟舰之备,虽平居无事之时,常如临阵对敌,观其兼修兵农之政,孜孜勤勤,若此不已,未过几年,似有富强之渐。”*[韩]沈相学:《日本闻见事件草·别单草》,第231页。闵种默亦有同感:“现今陆军士学校教育、博物、横须贺造船场,此三者比诸欧米诸国,不在其下,其庙议方锐,意张大。”*[韩]闵种默:《闻见事件》,第105页。李宪永则认为, 维新之后的日本,“上自朝廷,下至闾巷,惟以尚功趋利,孜孜勤勤”*[韩]李宪永:《闻见事件》,第506页。。“近数十年以来,专以富国强兵为急务,而各样机械局之设置,规模甚宏,百般器用之制作,技工兼备,可谓夺天造,穷地利。而况复讲武蓄锐,小不怠倦乎?亦可曰富国。富国则亦可曰强兵也”*[韩]李宪永:《日本闻见事件草三·别单草》,第540页。。目前的日本,“海陆军技艺之专精,器械之利捷,足可谓兵强也。”*[韩]李宪永:《闻见事件》,第504页。严世永同样对明治维新后的日本赞不绝口。他说:日本“财货尽海山之饶,器械工作之巧,兵卒组练舸舰便利传消递息,见电线之闪烁,交来替往,听铁桥之隐轰。凡诸富国强兵之术,利用厚生之方,靡不毕具。”*[韩]严世永:《日本闻见事件草》,第366页。并由此断言,“日本治国,专尚富强,南取琉求,北拓蝦夷,而又欧洲各国车船之往来,货物之流汇,足为富强之效”*[韩]严世永:《日本闻见事件草》,第365页。。

表8 “朝士视察团”主要成员年龄表

此表根据(韩国)许东贤编:《朝士视察团关系资料集》第3篇,第14卷,李宪永:《日槎事略》、李宪永:《随录》、宋宪斌:《东京日记》制成。

最为难得的是,“朝士视察团”在赞赏日本高度物质文明的同时,体会到了富强在维护国家主权中的作用。赵准永认为,在信奉“强权即公理”的时代,“大抵近日各国惟以强弱相较,不可以仁义责之者也。设有好意,若视其弱反生恶意;设有恶意,若视其强,必当修好。到今事势先务其自修自强而已矣。”*[韩]李宪永:《日槎集略》,第9页。闵种默、李宪永更是用简短的话语,道出了现实的真谛。闵种默说:“通商在强弱之如何,此二字包括万象。而自主之权亦系于此矣。”*[韩]闵种默:《闻见事件》,第110页。李宪永则说:“国富兵强,然后不受外国之侮也。”*[韩]李宪永:《日槎集略》,第54页。敏锐的鱼允中则感受到了来自日本方面的潜在威胁。他先从崇儒尚武的角度,剖析了朝日民族性的差异。他认为,由于长期以来受中华思想的影响,朝鲜民族养成了一种崇尚儒道,重文轻武的民族特性。“我邦素尚儒道,以沉潜柔懦为贤,无一人勇敢作气者,是可先变风俗,使之痛革前俗而后可耳。”反观日本则大相径庭。“日本之能有作为者,以其人素尚武事,人之习于勇果,故也。可以为鉴。”*[韩]鱼允中:《随闻录》,第25页。朝鲜“尚文则国势不振”,日本尚武则国运昌盛。继而,鱼允中提出了“邻国之强,非吾国之福”的思想,预判到日本将是朝鲜最大的危险。1881年12月19日,鱼允中在上海拜见即将出任驻日公使黎庶昌,谈及游览日本之感想时说:“邻国之强非我之福,从可力求富强乃已。”*中央研究院近代史研究所编:《清季中日韩关系史料》第2卷,第547页。1882年2月2日,当国王李熙问及日本是否对朝鲜“有他意”时,鱼允中说:“对其无他意与否,在我不在彼。我得富强之道而行之,彼不敢有他意;不然而彼强我弱,难保无他事矣。邻国之强,非我国之福也。”*[韩]韩国学文献研究所编:《鱼允中全集·从政年表二》,亚细亚文化社,1979年版,第121-122页。此后东亚历史的进程验证了鱼允中预判的准确性。

考察日本,拓展了“朝士视察团”的视野,启迪了“朝士视察团”的思维,进而影响到了朝鲜历史的进程,以日本为师几乎成为了朝鲜政府的基本国策。回国后,“朝士视察团”的主要成员绝大多数被委以重任,成为了朝鲜近代化改革的中枢机构——“统理机务衙门”的要员,主持政治、经济、文化、军事、外交、法律等领域的工作,参与、制定了朝鲜近代一系列改革方案。其中,沈相学任“统理机务衙门”下设“同文司”的“副经理事”,李元会为“军务司”的“副经理事”,洪英植为“副经理事”,李宪永、闵种默为“通商司”的“副经理事”,朴定阳为“通用司”的“副经理事”,赵准永为“典选司”的“副经理事”,严世永为“律例司”的“副经理事”,姜文馨为“监工司”的“副经理事”。根据“堂上经理事”取名,“副经理事”取实的原则,所有的七个司的实权全部被“朝士视察团”成员所执掌。在他们的鼓动、参与下,1882年5月22日,《朝美修好通商条约》签订,朝鲜据此结束了闭关锁国的时代,“隐士之国”走向了改革与开放的道路。留学海外初具规模,以鱼允中决策俞吉浚、柳定秀、尹致昊留学日本起,“朝士视察团”要员积极推动选派优秀青年留学海外,“到1883年末,派到日本的留学生的人数已达到50余名。”*[韩]姜万吉:《韩国近代史》,北京:东方出版社,1993年版,第190页。建立了朝鲜第一个近代化工厂,考察日本期间,“朝士视察团”感受到了近代工业的巨大威力,移植、发展近代工业成为他们归国后的要务之一。在他们的鼓动、扶持下,利用清政府的技术、设备,创办了汉城三清洞机器厂,结束了朝鲜手工作坊的时代。建立了朝鲜第一个邮政总局,1884年在洪英植的主持下,朝鲜历史上第一个近代化的邮政局宣告成立,开创了朝鲜邮政业的新纪元。编练新式军队,“朝士视察团”归国后,痛感军队落后,积极推动军队近代化建设,先是聘用日本人、后是聘用中国人为军事教官,在军队编制、武器配置等方面改革创新,建立了一支由步兵、骑兵、炮兵组成的近代化国防力量。创办了朝鲜历史上第一份近代报纸。1883年初,俞吉浚结束留学回国,主持创办了朝鲜历史上最早的近代报纸——《汉城旬报》,介绍西方资本主义文明,鼓吹朝鲜进行政治、经济、军事、文化、外交等方面的系统改革。

令人遗憾的是,在东西方列强的鼓动、宣传下,“朝士视察团”中的绝大多数成员皆把日本、欧美国家视为终结中朝宗藩关系,争取民族独立的靠山,成为了“亲日派”、“亲美派”,参与、策划了“甲申政变”、“朴定阳事件”等活动,加剧了朝鲜的内乱,为日本加快侵朝步伐提供了口实,客观上充当了日本侵朝的帮凶。“甲申政变”的主角洪英植则死于乱枪之下。“甲午更张”时期,“朝士视察团”成员多身居高位,朴定阳一度出任内阁总理大臣,严世永任金宏集内阁的农商大臣,鱼允中任度支大臣,李宪永任中枢院议官、掌礼院卿,推行了一系列旨在发展资本主义的改革措施,但收效甚微。鱼允中本人则于1896年2月17日,死于外逃途中。1905年,以高永喜、尹致昊为代表的部分“朝士视察团”成员,鼓吹“日韩合并”,逼迫高宗退位,为日本吞并朝鲜摇旗呐喊,蜕化为朝鲜历史上卖国贼。日本吞并朝鲜后,朴定阳、俞吉濬等少数尚健在的“朝士视察团”成员,认清了日本的本质,由亲日转变为亲美,最后在极度失望中度过余生。

四、简短结语

“朝士视察团”赴日考察在朝鲜历史上具有划时代的历史意义。它是19世纪80年代初,朝鲜李氏王朝试图突出重围,主动迎接时势巨变的一次明智选择,加速了朝鲜王朝的社会转型,影响、改变了朝鲜社会的历史走向。视察团成员此后大多数被授予高官,担当要职,成为朝鲜近代化运动的规划者、参与者,左右着朝鲜内政外交方针的制定和执行,影响着朝鲜历史演进的趋向。换言之,“朝士视察团”成员就是朝鲜近代历史的践行者、书写者。“朝士视察团”赴日考察又是东亚历史变动的导火索、加速器。朝鲜政府此后的每一次变革,都会触动相关国家的敏感神经,使东亚局势变得波诡云谲,扑朔迷离。对于这样一件重大历史事件,由于史料辨析、史料解读等方面的原因,韩国、日本学界的研究虽然起步早、成绩大,但仍存在诸多缺憾或错误。中国史学界则由于各种各样的原因,近年来刚刚开始。为保证此问题研究的健康进行,笔者利用访学之机,从韩国、日本搜集到了大量原始史料,本着大处着眼,细微处入手的治学原则,对“朝士视察团”的组成人数、人员名称、担负职责等微观问题进行了辨析、考证,以期还原于历史,达到历史学求真、求实之目的。

[责任编辑:王戎]

本文是2013年山东社科规划重大项目“从闭关到开放:朝士视察团研究”(项目编号:13BLSJ02)的阶段性成果。

张礼恒(1963-),男,聊城大学历史文化学院教授,历史学博士。

K312.4

A

1003-8353(2016)02-0127-010