团体心理辅导对高中生心理韧性的干预研究

周 杨 周 策

(1.滁州市明光中学,安徽 滁州 239400;2.安徽师范大学教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

教育心理

团体心理辅导对高中生心理韧性的干预研究

周杨1周策2

(1.滁州市明光中学,安徽 滁州 239400;2.安徽师范大学教育科学学院,安徽 芜湖 241000)

高中阶段是个体心理韧性形成与发展的关键时期,教育者针对高中生心理韧性特点进行有目的的干预,能有效提升其应对压力的能力,促进学生的心理健康。本文以28名学生为被试,使用《青少年心理韧性量表》作为评估工具,对实验组开展心理韧性团体心理辅导活动。研究结果表明,基于心理韧性理论的团体心理辅导对高中生心理韧性水平提升效果显著。

高中生;心理韧性;团体心理辅导;

心理韧性又称心理弹性、心理复原力、抗逆力等[1],它是个体面临生活逆境时能够良好适应的能力。[2]随着社会的进步,青年一代的学子们生于顺境,却要面临着瞬息万变的时代发展的挑战。因此,培养他们良好的心理韧性品质具有积极而深远的意义。高中阶段是青少年青春期发展的关键时期,大量研究表明心理韧性的良好发展有助于提高高中生的心理健康水平。霍红艳等人(2013)研究指出青少年心理韧性对心理健康具有一定的正向预测作用。[3]李义安等人(2011)研究发现高中生的心理韧性直接影响其主观幸福感和心理健康,同时又以主观幸福感为中介去间接影响个体的心理健康。[4]这说明心理韧性作为外界应激事件与个体心理健康的重要中介变量或调节变量,对于个体心理发展有重要影响。[5]在高中阶段积极主动地进行个体心理韧性训练,将有利于减少其在成年期出现的心理问题,在今后面对生活压力和生活危机时,他们的应对方法和手段也会更具有策略性和建设性。

团体辅导又称“神奇的圆圈”。团体成员聚集在一起,在经历过几次相对安全的、充满温馨的、充分尊重和接纳的互动之后,每个团体成员在认知和行为上都会产生一些良性的改变。许多研究证实,当在接受团体辅导时,个体的情感体验和心灵成长都收到显著效果。[6]但目前国内关于心理韧性的干预研究主要针对大学生、初中生、中高职学生、还有离异家庭儿童、留守儿童及流动儿童等群体,专门针对高中生心理韧性的干预研究较少。因此运用团体辅导方式提升高中生心理韧性研究仍处于尝试和探索阶段,仍需要大量研究给予补充。

本研究借鉴国内外学者的先进理论、实务、思考及建议,以心理韧性理论为主线,设计出一套有针对性的团体辅导课程。希望借此探索出一条可操作的、有成效的培养方案,对培养高中生心理韧性这种积极品质,提升他们抵御困难、危机、挫折的能力,减少他们成为问题少年的可能性,起到积极的预防作用。

一、研究对象

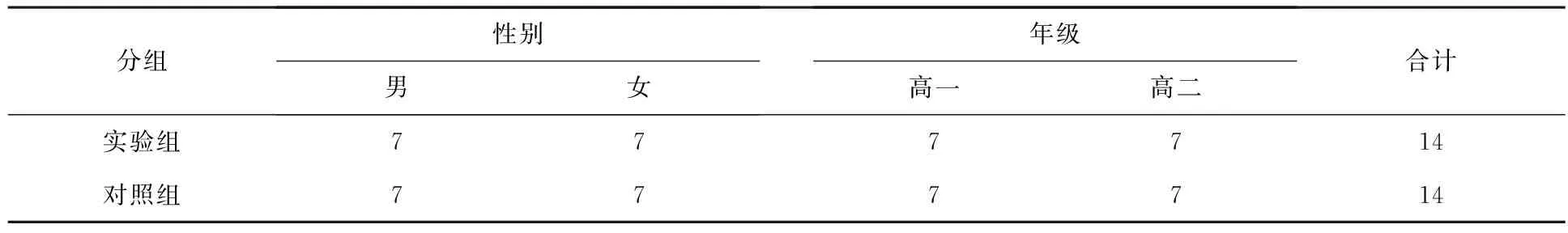

在安徽省滁州市明光中学阳光心理社团的支持下,根据问卷调查的结果,从心理韧性水平偏低(27%低心理韧性组)的学生中进行招募。本着自愿报名的原则,从成员参加此次团体的原因、自己需要解决的问题、对团体的期望、成员的个人议题是否契合本次团体心理辅导的主题、个体愿意参与团体并遵守规则的程度、个体寻求帮助或改变的主观意愿强度及是否能够接受活动时间的安排等方面进行个人访谈[7],综合考虑后从前来报名的42位正常的在校学习的学生中筛选出28名学生作为研究对象,年龄在15—17岁之间。在性别和年级匹配的前提下,将参与者随机分为实验组和对照组。分布具体情况见表1。

表1 被试分布表

二、研究工具

1.使用胡月琴和甘怡群编制《青少年心理韧性量表》进行实验的前后测,该量表共27个题目,包含目标专注、情绪控制、积极认知、家庭支持和人际协助5个因子。前3个因子属于个人力,后2个因子属于支持力。量表采用李克特自评式五点评价。被试根据自己的实际情况,按照“完全不符合”“比较不符合”“说不清”“比较符合”“完全符合”五个等级评定,分别赋1—5分,然后进行统计,得分越高者其心理韧性水平越高。该量表的重测信度为0.85,内部一致性系统为0.83,校标关联效度为0.49。[8]

2.采用自编题为《发现自己的心理韧性团体辅导方案》进行实验组被试团体心理辅导。

三、研究步骤与方法

1.研究前测

对参加此次研究的所有被试发放《青少年心理韧性问卷》,检验其团体心理辅导前实验组、对照组被试的心理韧性水平是否存在显著差异。

2.开展团体心理辅导

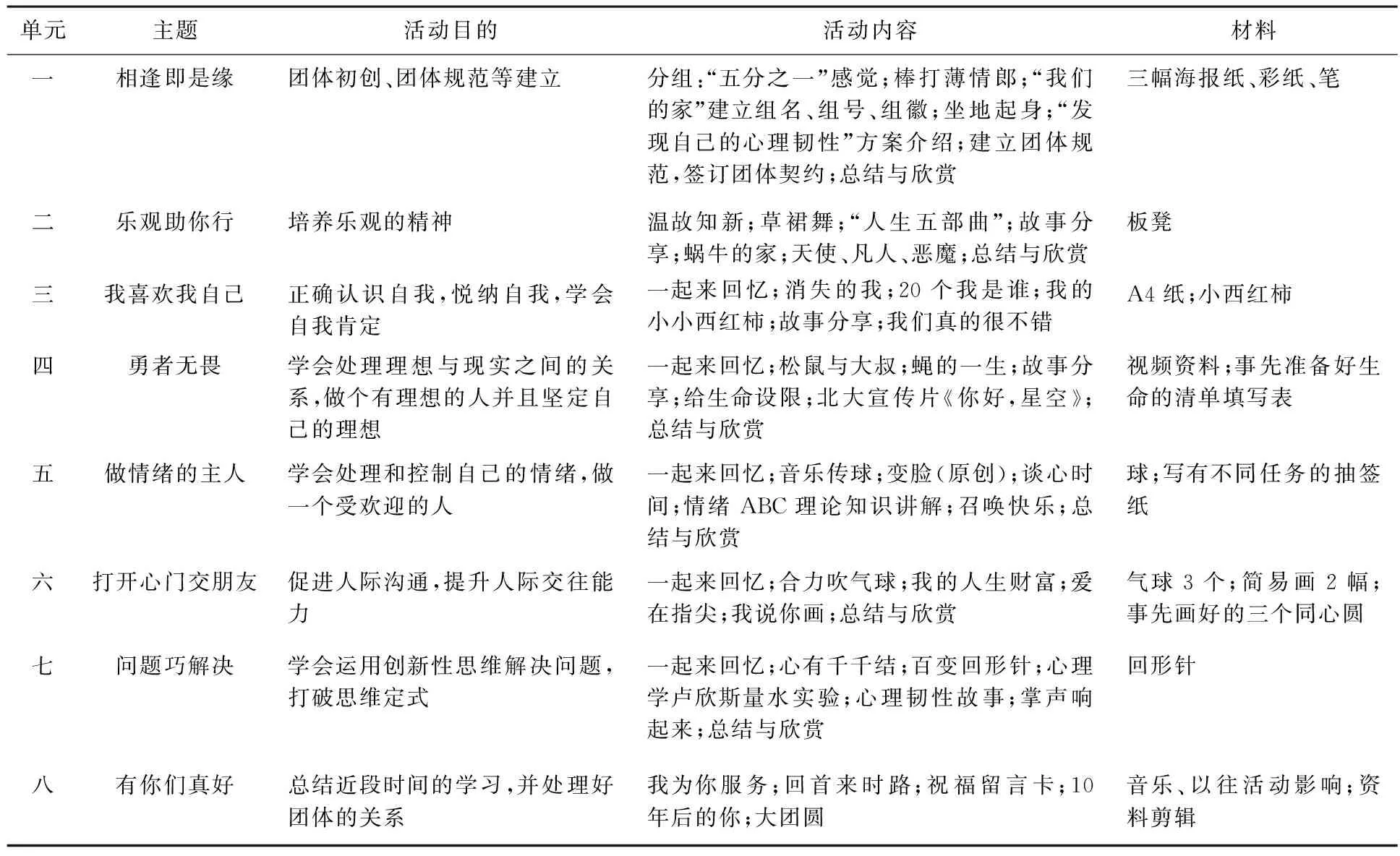

制订心理韧性团体心理辅导方案并实施。以心理韧性结构模型为理论基础,结合高中生心理发展特点,主要采用讲授、游戏、讨论等形式,对实验组被试开展团体心理辅导。实验组被试在固定地点(校团体辅导中心),接受固定时间段(每周六上午9:50—11:20)每次1.5 h的为期8周的团体心理韧性辅导,对照组成员不作任何干预。实验采用单盲设计,告知被试参加的是心理社团的专题活动,以便今后更大范围的推广。此次团体心理辅导方案大纲如表2所示。

表2

3.效果评估

干预后,两组学生再次分别填写《青少年心理韧性问卷》;一个月之后,实验组被试填写《青少年心理韧性问卷》进行追踪效果检测。

4.统计方法

采用SPSS18.0软件,对数据进行独立样本T检验和配对样本T检验。

四、研究结论

本研究对实验组和对照组成员进行前后测,以探究团体心理辅导对其心理韧性的影响及后续情况。

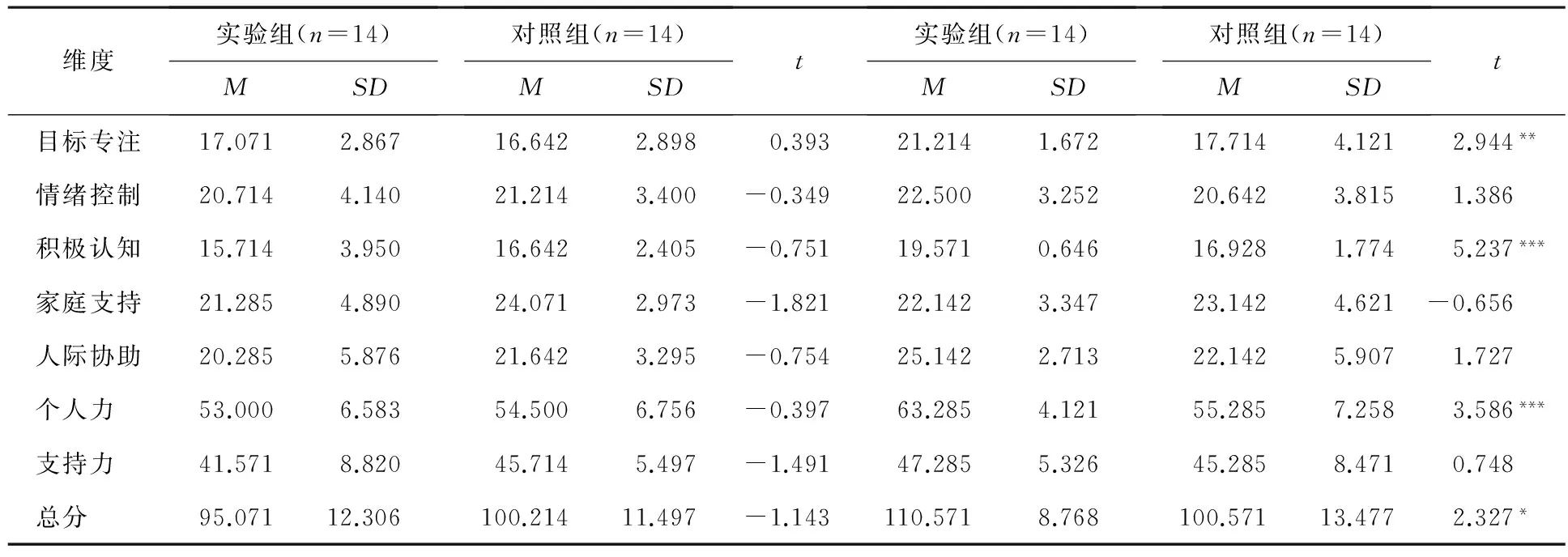

1.团体心理辅导干预前后心理韧性各维度及总分的差异比较

表3可看出,干预研究前,在心理韧性总分及各维度上,实验组与对照组得分无显著性差异,可视为两组被试具有同质性。而在经过8周的团体辅导干预后,实验组在心理韧性总分及目标专注、积极认知、个人力方面得分显著高于对照组。在情绪控制、家庭支持、人际协助及二阶因子支持力方面虽然没有显著性差异,但从均值上看,实验组高于对照组。可得出,经过团体辅导的实验组成员心理韧性水平显著高于未经过训练的对照组的心理韧性水平。

表3 团体辅导前后实验组、对照组组间的差异性比较

注:*表示P<0.05,**表示P<0.01,***表示P<0.001,下同。

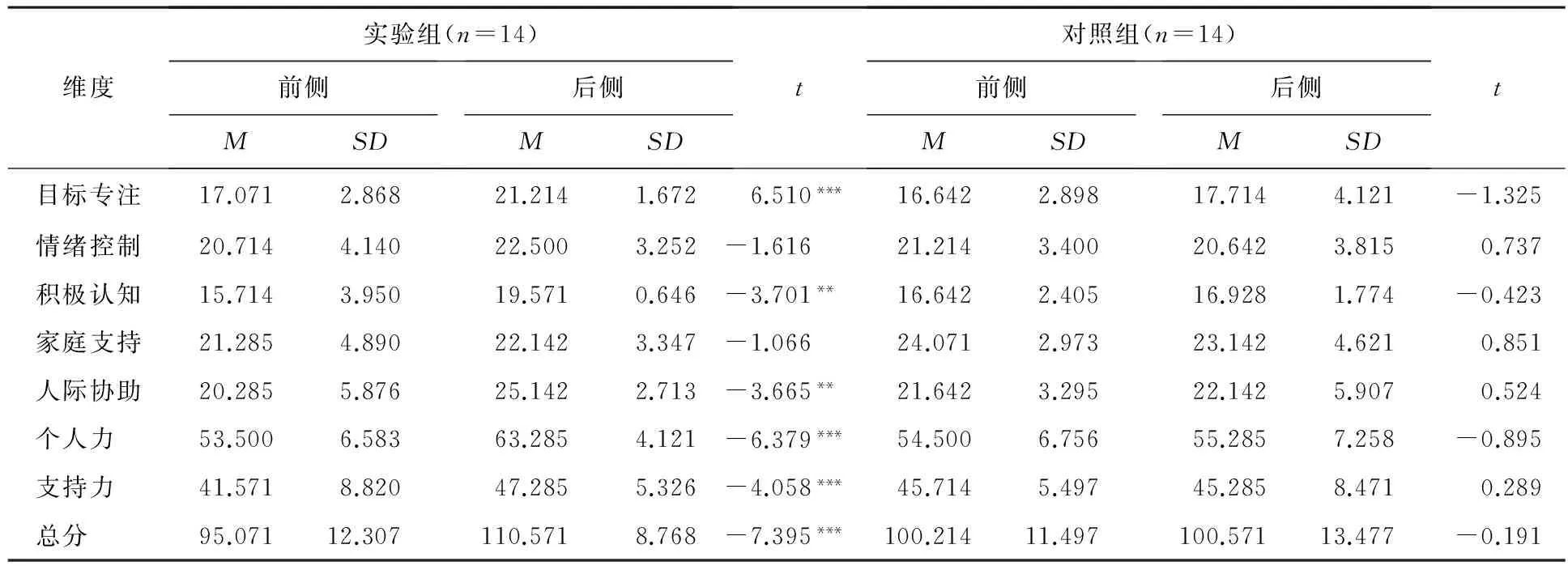

2.团体辅导前后实验组、对照组组内的差异比较

表4可看出,干预后在目标专注、积极认知、人际协助、个人力、支持力及心理韧性总分上实验组成员的前、后测成绩呈现显著性差异。而在情绪控制、家庭支持方面虽差异不显著,但通过均值比较可看出,在实验组后测中情绪控制、家庭支持的得分均高于前测。对照组在心理韧性总分及各个分维度上的前后测得分均不呈显著性差异。由此可得,在排除被试自身适应中学生活因素之外,经过为期8周团体辅导的实验组心理韧性显著高于实验前,对照组被试心理韧性在实验组被试接受实验周期内,未产生显著性变化。

表4 团体辅导前后实验组、对照组组内的差异比较

五、分析与讨论

本研究以心理韧性结构理论模型为依据,结合团体心理辅导的特点对高中学生进行了心理韧性提升的教育实践研究。结果表明:环境适应过程本身并不能提升高中生的心理韧性水平;以《发现自己的心理韧性》为主题的团体辅导方案设计较为合理,能够有效地提升团体成员的心理韧性水平。分析团体辅导效果的影响因素,笔者认为主要有以下四个方面原因。

1.团体辅导前期准备工作要充分

在团体辅导工作开始前,研究者做了一系列的准备工作。在总结和借鉴前人研究的基础之上,结合高中生生理心理发展特点,同时借鉴其他优秀团体辅导方案设计,最终确定六个有助于提升高中生心理韧性的核心因素,并围绕这六个因素展开设计,精心安排每一次课的活动;在小组成员的筛选上,不仅仅依据基本信息和问卷调查,还在自愿报名的基础上进行了个人访谈,保证团体辅导能够有序开展。

2.团体辅导方案设计要有针对性

团体辅导方案设计的针对性包括:(1)对学生特质的针对性。研究者在阅读了大量关于心理韧性的文献资料基础上,构建本次团体辅导。在每一单元的课程设计上依据各个核心要素的心理学知识来构建课程,如《做情绪的主人》单元结合情绪智力理论及情绪ABC理论开发设计教案,《认识自我,悦纳自我》单元结合自我意识理论等;(2)对团体辅导对象的针对性。本次团体辅导针对的是高中生群体,在方案设计时考虑到高中生的年龄特点,方案设计以趣味性、活动性、启发性为主。

3.团体辅导实施过程要注重分享环节的引导

本次团体辅导共设计了八个单元,每个单元主要分为团体热身、相关知识讲解、成员分享三个阶段。在每个单元的成员分享环节,团体领导者要注意倾听成员间的分享,促使分享主题朝向每一单元的重点进行讨论。在成员分享阶段,注重营造轻松愉快的氛围,促使同学们能够畅谈自己的内心感受,成员间彼此信任,倾听他人的心声,对比自己的心声,相互取长补短。同时,团体带领者要把握时机将重点引向主题,引向团体辅导以外的生活,促使同学们将在团体辅导中所领悟的道理应用到日常生活中。

4.团体领导者的角色定位及转换

在团体辅导发展的不同阶段,团体领导者需注重自己的角色定位与转换。如在团体辅导开始阶段需要团体领导者扮演创造者角色去开启团体讨论的话题,以促使成员进行自我探索;在团体活动的中期,成员之间的沟通变得相对复杂,不同的想法在此刻开始碰撞,团体领导者需要协调成员间的沟通,扮演协调者的角色;在团体辅导结束阶段,还需要扮演鼓励者、评估者的角色。

[1] 陈林,韩立.军校学员心理韧性研究述评与展望[J].校园心理,2013(6):386-387.

[2] 周观兵,张建锋.提升大学新生心理韧性的认知策略研究[J].延安职业技术学院学报,2014(1):27-29.

[3] 霍红艳,张红霞,姚春艳.青少年心理韧性对心理健康的预测作用分析[J].赤子,2013(11):341-342.

[4] 李义安,张金秀.高中生心理韧性与主观幸福和心理健康的关系[J].中国学校卫生,2011(7):797-799.

[5] 高登峰.大学生学习心理压力、心理弹性、心理健康的关系研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

[6] 许静.大一新生抗逆力团体辅导的实证研究[J].心理学报,2010(2):474-477.

[7] 林昕.团体心理辅导对大学生心理韧性的干预研究[D].武汉:华中师范大学,2015.

[8] 胡月琴,甘怡群.青少年心理韧性量表编制和效度验证[J].心理学报,2008(8):902-912.

[责任编辑:江桂珍]

2016-05-19

周杨(1981-),女,安徽蚌埠人,硕士研究生,中学一级教师;周策(1961-),女,安徽庐江人,副教授。

G448

A

1002-1477(2016)09-0082-04

[DOI]10.16165/j.cnki.22-1096/g4.2016.09.021