给世界经济开出“中国药方”

谭保罗

以结构性改革提高世界经济的中长期增长潜力,凝聚各国的结构性改革共识,制定结构性改革路线图是中国举办G20峰会最重要的贡献之一。

G20会议作为一种国际经济合作协调模式,本质上是各国政治、经济力量博弈的结果。随着全球经济的货币化,以及国际资本流动的自由化,国际金融秩序的改革逐渐成了政治和经济议题的中心。

作为刚刚“晋级”IMF份额第三大持有方、以及本币“入篮”的新兴经济大国,中国将如何面对这场博弈?同时,作为全球第二大经济体,以及增长速度依然位居全球前列的新兴市场国家,中国又将如何给深陷“结构困境”的全球经济带去“中国药方”?

针对以上问题,本刊记者日前采访了北京大学国家发展研究院教授、宏观经济研究中心主任卢锋。卢锋教授多年承担国家财政部G20专家咨询工作。

L:G7在上世纪70年代中期产生,参与者是世界上七个发达工业国,即美国、德国、日本、英国、法国、意大利和加拿大。G7峰会也是成员国国家元首或政府首脑就共同关心的重大问题进行磋商会晤的机制。1997年,叶利钦时期的俄罗斯加入,所以G7变成G8,俄罗斯的地位后来被暂停。

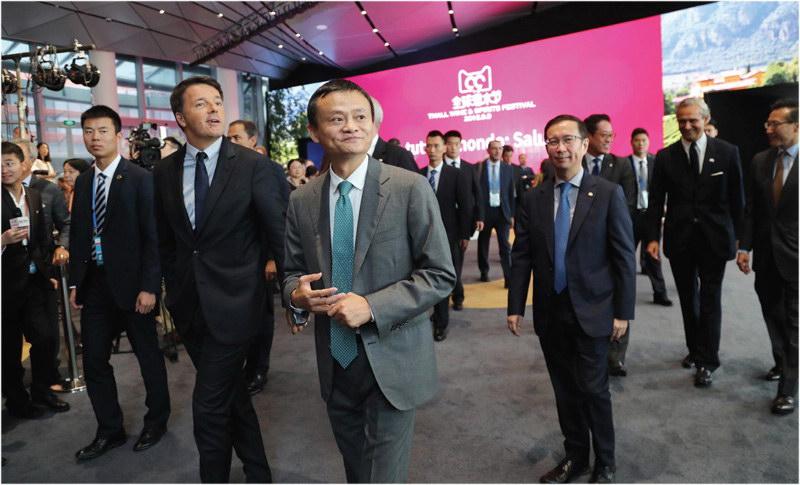

2016年9月4日,浙江杭州阿里巴巴园区,意火利总理伦齐造访阿里巴巴,图为阿里巴巴集团董事局王席正在给伦齐介绍“9.9天猫全球酒水节”。

首先,G20和G7或者G8相比,G20里面既包含了发达国家,也包含发展中国家,也考虑了不同的区域的大体平衡。因此,它更能代表这个世界不同国家和经济体的利益和声音。另外,G20的人口、经济总量和贸易份额都占全球的大多数,估计至少在2/3以上,这种广泛性也是G7所不具备的。

L:可以这么说。追溯G20演进的背景,很容易发现这个问题。

G20的概念,可以说是以G7作为母体而派生出来的。G7怎么来的?战后,美国成了政治和经济的超级强国,而且还在国际金融领域建立了以美元为中心的布雷顿森林货币体系。用美国政要的话说,好比行星围绕太阳运行一样,其他国家货币围绕美元运转。

50年代开始,由于欧洲和日本在经济上的复苏和追赶,这种局面开始改变。1971年,尼克松宣布关闭“黄金窗口”,这标志着布雷顿森林体系开始瓦解,也意味着在国际经济和金融领域原来那一套的政策协调机制开始逐渐丧失功能。因此,新的机制呼之欲出。从美国说了算,到发达国家组成G7,以及包括俄罗斯的G8,主要工业国希望共同参与国际经济的治理和协调,其实也可以看作是国际治理在战后逐步去“美国中心化”的一种历程。

L: G20推出的背景是亚洲金融危机,G7财政部长于1999年在德国科隆提出20国集团即G20概念,召集G7和发展中国家财政部长与央行行长沟通对话,以利于国际金融和货币体系的稳定。

2008年美国金融危机全面爆发,进而导致国际金融风暴,国际社会呼吁要有全球方案应对全球危機,推动了美欧为主的G8国家决定召开更高级别的G20峰会,以应对金融危机并改革国际金融治理架构。于是,在财长和央行行长会议之上,“G20峰会”应运而生。

有意思的是,一些发达国家基于自身利益也对推动G20峰会不遗余力。澳大利亚有媒体曾披露,时任该国总理的陆克文在这个过程中起到了重要作用。他在2008年10月10日与美国布什总统通电话,力主要在应对危机的过程中建立新机制,再也不能只依靠G7来掌控形势。中国一定包括进去,新兴国家也应包括。

陆克文这样做是有道理的。澳大利亚和加拿大两个国家在西方国家中的地位是类似的,它们的实力也是相当的,但加拿大在G7里面,而澳大利亚不在,澳大利亚人内心难免有不平衡之感,所以他们希望改变现状。另外,澳大利亚地缘位置与经济联系,使其对中国与亚洲经济追赶带来全球格局变化更有切身感受,或许也有助于其领导人在特定历史时点提出具有前瞻性建言。

不过,从正式报道情况看,最终还是10月18日时任法国总统萨科齐与欧盟执委会主席巴罗佐访问美国,与时任美国总统布什达成召开G20峰会共识。21日布什与时任中国国家主席胡锦涛通电话。22日美国官方正式宣布将于11月15日在华盛顿举行G20国际金融峰会。

我认为,G20的诞生历史,其实从一个侧面折射战后全球治理的演变历史。当全球经济格局发生变化,参与者的力量出现变化,那么全球治理的方式也要相应转变。

L:重点领域非常多,可以选择其中两个来谈,一是结构性改革,二是完善国际金融治理架构。

此前,财政部长楼继伟在公开演讲中已经讲到,G20杭州峰会将确定结构性改革九大优先领域、指导原则和指标体系。这必然全面提升结构性改革在G20框架内的政策地位与引领作用。

所谓结构性改革,这不只是中国要面临的问题,而是一个世界性问题。在我看来,中国供给侧结构性改革与需求侧宏观政策相结合的模式,将对全球经济治理和改革提供标本兼治、长短期兼顾的一剂“中国药方”。

国际金融危机发生后,国际社会普遍实施需求刺激政策,尤其是主要发达国家一直没有退出强刺激政策立场,特别是采用超常货币政策刺激经济几乎到了登峰造极的地步。这些政策对于稳定市场与扭转经济下滑势头起到一定作用,然而未能改变世界经济“后危机时期”多年复苏疲弱与动力不足的问题。经济学常识告诉我们,需求管理本质上是短期政策,解决经济运行存在的短期问题,它解决不了制约经济增长的长期结构问题。

对中国来说,之前过度的刺激会导致经济过热、通货膨胀、资产泡沫,这些后果,我们已经感同身受。发达国家同样也搞刺激,但因为它们有国际货币的地位,所以刺激的副作用暂时不会马上显现,而最终“药效”如何,仍需拭目以待。因此,对全球经济来说,当经济形势稳住之后,就必须利用这个宝贵的时间窗口推动结构性改革,解决长期问题。

实际上,在G20的框架中,早已有结构性改革的概念内涵。2009年,在美国匹兹堡举办的那场G20峰会上,就提到需要进行结构改革。当时,美国通过国家救助和强刺激,经济已走出“急救室”,可以考虑一些中长期的问题了,所以那时就提出结构性改革。此后,首尔峰会又把结构性改革作为独立议题做出多方面的承诺。

本轮杭州峰会,结构性改革是重要焦点,一点也不意外。正如习近平主席说的,面对当前挑战,应该创新发展模式,挖掘增长功能。“二十国集团应该调整政策思路,做到短期与中长期政策并重,需求侧管理与供给侧改革并重。”在我看来,以结构性改革提高世界经济的中长期增长潜力,凝聚各国的结构性改革共识,制定结构性改革路线图是中国举办G20峰会最重要的贡献之一。

L:完善国际货币金融治理架构,有两个重要的背景。一是金融危机的教训凸显了旧有的国际货币金融体系存在很多缺陷,已经不适应21世纪全球经济、金融发展的需要;二是大国崛起,全球经济格局的改变,必然要求国际金融治理的架构做出相应改变。

金融危机之后,加强国际金融监管,完善国际货币金融体制一直是G20重要议程。特别是2011年法国担任G20主席国时,对国际货币体系改革作了较多设计,然而由于欧债危机形势恶化,未能充分讨论实施。后来,又由于IMF 份额改革受到美国杯葛,加上缺少大国的有力推动,G20框架内这个领域改革近年略顯迟滞。中国担任G20轮值主席国,为推进国际货币金融体系改革带来新契机。

L:首先,是扩大SDR使用范围。人民币于2015年11月30日成功加入SDR货币篮子,增加了SDR的代表性和吸引力。中国担任G20主席国后,推动G20各国就扩大SDR使用以完善现行国际货币体系达成共识。中国率先同时以美元和SDR发布外汇储备、国际收支与国际投资头寸数据,在国际上引发积极反响。中国积极推动培育发展SDR债券市场工作。据央行介绍,9月杭州峰会前,世界银行将在我国银行间市场发行首笔SDR债券。

其次,是积极推进下一步IMF份额总检查和改革。2016年1月,历时五年之久的IMF 2010年改革方案终于正式生效,新兴市场和发展中国家的发言权和代表性得以大幅提高,中国的份额排名从第六位上升到第三位。在此基础上,下一步改革与IMF第15次份额总检查也提上议题。我国有关部门与IMF开展技术磋商,与各方加强协调,探索下一步改革道路。

另外,在推动发展普惠金融与绿色金融也有突破性进展。如今年G20峰会还首次把绿色金融议题引入议程,中国倡导创建绿色金融研究小组,这些都是中国在世界金融领域承担大国责任的表现。