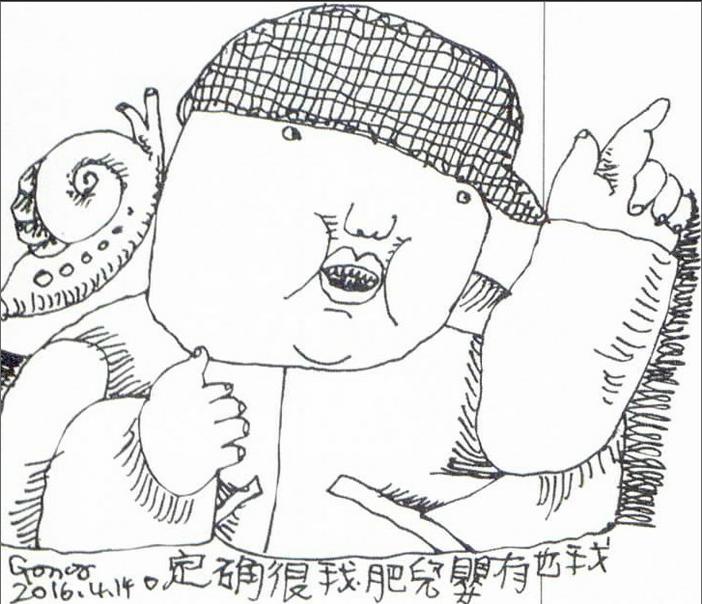

婴儿肥

田耳

那天,那个女人——很快我会知道她叫夏丽——就这样走入这个门店,出现在我面前。她看看我,眼神似有些茫然。很快,我看出问题所在,不是她眼神茫然,而是,她有婴儿肥。如果一个人,脸上两砣肉因肥硕而微微下垂,那他看人的眼神,必然显得茫然。

我也有婴儿肥,我很确定。

是五月,万物生长,繁花似锦。我们推销空调。天气渐热,空调生意刚开始动起来。我在这家店干了五年,他们叫我经理。我要时常提醒自己,你一月底薪一千,他们也是一千,因此万不可生出高人一等的错觉。事实也是这样,虽然他们收入并不比我高,甚至还叫我经理或是前辈(搭帮该死的韩剧),但是,他们按部就班搞起了爱情,而我从未撞到哪怕一个可以用来恋爱的妹子。

——因为你有婴儿肥!

曾昶反复提醒我。他是技术主管,店里卖出每一台空调,安装维修都由他负责。他跟我同年,已带了五六个徒弟,所以走到哪都是人五人六。当然,搞安装维修,曾昶自认为是业余爱好。他的主业是搞女人,搞女人对某些人来说难于登天,对他而言,简直是天底下最容易的事。有人夸他帅气或者魅力难挡,他谦虚地说是名字取得好。我看过几起因他而起的女人之间的口角,有那么一两次,甚至发展为撕扯和扭打。女人打架甚是惊心动魄,她们一溜粉拳伤不了对方,便相互扯衣撕裤。曾昶在一旁叼着纸烟,慢悠悠解起劝来,说,我对比武招亲不感兴趣,我又不是战利品。所以,别的不说,谈女人,我只能虚心听他教诲。

夏丽进门时,店子很空,早上十点,顾客不会进门,债主不兴讨钱(讨债必须过午)。导购小吕迎上去,看看她,忽然回头看我,知趣地退到一边。小吕是要把机会留给她的顶头上司,可能也暗含了一层意思:不要把主意打到她身上。呃,我可能是想多了。

我走了过去。

她将展柜上的样机环视一遍,然后看我,似乎在笑。是不是笑了,我拿捏不准,这女人和我一样,不笑时也有几分像在笑。我问她想看什么样的空调。她说,随便看看。稍后她又说,呃,其实我也是卖空调的,我代理一个牌子,夏阳。你不知道,是新品牌。这事要找你们谁联系?她虚心求教于我。我告诉她,经理。她点点头,问你们经理在吗?我说,我就是。此言一出,她像下蛋的母鸡一样,咯咯咯地笑起来。

每到五月,经常有这样的情况,走进店子的,很多也是空调推销员,层级比我们高,更准确的称谓是“厂家代表”。他们要干的活,是把新的品牌推销给各级空调经销商。

厂家代表一般都是男人,之前我几乎没见过女人干这个。他们衣装笔挺,发式考究,一根皮带上拴了手机呼机商务通,此起彼伏叫唤着。我看她着实不像干这一行的,不光因为她是女的,还有她一脸不知所措的表情。厂家代表必须沉稳自信,代表了品牌形象,这是工作手册上开门见山的一条。她还没将挎包里的产品宣传资料拿出来,我知道又是一种杂牌机。那时候,空调还没形成显著的优势品牌,销售领域一片乱象,各种杂牌机应运而生。相对于品牌机,杂牌机质量缺乏保证,且没保修,所以价格放到最低。有些企业跨行抢入空调市场,投资数千万数亿定制一批空调,自创一个品牌,叫人弄一个LOGO贴上去,卖完就撤,搞一锤子买卖——所以又叫“贴牌机”。

女人要掏产品说明书,一想程序不对,先将名片掏给我。名片上明白无误,是厂家代表,叫夏丽。产品说明书随即递到我手上,厂房照片是PS出来的,我起码在三份不同的产品说明书里,看到同样的厂房——只有浮在半空的霓虹字不一样,这一份固然写着夏阳,另两份则写着坤宝或者金大洲。

那么,好的……我尽量摆出一个经理应有的姿态,问她,这个牌子以前真没听说过,你介绍一下。

资料上都写的有。

但我还是想听你介绍。

那么……我不可能讲得比资料上更清楚。这个名叫夏丽,有婴儿肥的厂家代表,此时非常无奈,甚至是无助地看着我。凭我捉襟见肘的人生经验,也不难看出来,她根本没背产品资料。怎么说呢,这犹如一个司机不认得油门,犹如一个护士没扎过针。要知道,除她以外,任何一个厂家代表,只要我愿意侧耳倾听,都会立即开闸放水,滔滔不绝。但她讲不出来,在我面前露出难色。当然,出来混都非等闲之辈,她就那么眼巴巴看着我。于是,我不想让她失望,一目十行,将产品说明书翻完。但我保证,绝不是敷衍塞责,那几年我看过的产品说明书几乎一模一样,大多数词句和段落,我能脱口而出。

好了,看完了。我冲她说。

记忆里,夏丽如此真实、清晰地冲我又笑一个。毫无疑问,这是个笑点很低的女孩。夏丽紧接着又问我,经理,你是姓…… 我说,我姓丁,叫我小丁。 我不叫你小丁,我就叫你丁经理!她汆了汆嘴皮,认真地说,你已经看了,觉得我们的产品,呃这个夏阳,到底怎么样?

很好,非常之好,出乎意料!我也回以一脸认真,告诉她,我有一个朋友,住在美国华盛顿,刚买了一台夏阳空调,告诉我,这个牌子非常非常好。他还跟我讲,如果有机会卖夏阳空调,一定不要错过。

那太好了。丁经理,你看你们是不是,就做我们空调佴城的,那什么商?

如果你们店是佴城代理,我们就做分销;如果你们是省城一级代理,我们就争取拿到佴城二级代理。我有义务给她普及一些常识,她一定用得着。她给我的名片上,也写明了情况。她就在佴城。

啊对,丁经理,你真的是……

但这种事不急。

又怎么了?她的微笑和惶恐切换很快,层次鲜明地叠加在脸上。我不希望她太担心,又没法马上和她签代理合同,只有跟她讲,一般来说,代理空调不会一两天就谈成,更不会一刻钟就谈成。如果厂家代表这么好当,那么别的人都抢着干这一行,你这碗饭就吃不饱肚皮。一定要多沟通,多商谈,让代理商和产品有更充分更深入的了解,就好比是谈恋爱……

谈恋爱?

我也觉得这么比喻有失贴切,又讲,反正,夏阳再好,还要和我们老板商量。

还有哪些规矩,丁经理多给我讲讲。她很谦虚。

她是个用来笑的女人,一逗就笑,再逗再笑,不逗也会笑。有时候,我俩眼神不经意一碰,又引发她一阵爽朗的笑。在那个充满欢笑的上午,时间过得飞快。临到饭点,我请她共进午餐。她要推托,我就说这也是规矩。她便公事公办地点点头。我在店子里一众妹子的窃笑中,领她往外走。

她是一个漂亮的女孩——我是说,将她放置在芸芸大众之中,她的面容也是中等偏上,那在婴儿肥患者当中,就一定算是顶漂亮了。请夏丽吃饭的事情,在记忆中同样如此清晰,仿佛就在昨天。能将时光推远,让记忆归位,在于我仍能说出那天点了几个菜,花了几个钱——18块!现在18块想请一个女孩共进晚餐,只好要一份盒饭,再多抽一双筷子。那真是很久远的事。桌上一碟香芹炒爆腌肉,人民币8元;一碟摆椒拌皮蛋,人民币4元;一碟蒜蓉炒上海青,人民币3元;一海碗西红柿蛋汤,人民币3元。米饭自己盛,管够。

……太丰盛哒!

我还记得夏丽欣喜的,每个毛孔皆涂有满足感的神情。总价为18元的四个菜,琳琅满目,摆在我和她之间。她狠狠搛了一筷,噗哧又笑了。

我俩也必然有了更多交谈,以我问她答为主,得以很快摸出一些情况。她是德山人,嘴里自是不断迸出“哒哒哒”的发音。她来自农村,跟着一个哥哥来到佴城,干了很多种事情,现在机缘巧合成为我的同行。接下来,她又说她本不喜欢读书,又被留过级,所以更不喜欢读书了,所以她的最高学历,一直保持在初中没毕业。

其实,这正是我有疑问的地方:既然初中都没毕业,哪个厂会请她当销售代表?即使是杂牌空调,一台也要几千,一个厂家代表少则几百万的铺货任务,一份不错的学历是最低的入职要求。但我不会问出来,只是小心翼翼看着她,看她的笑容和因笑而颤个不停的脸颊。有时我俩目光撞在一起,她的眼神越是无助,我眼神就越发来劲。她讲自己那一堆事,脸颊时而一抽,就清脆地笑几声。这样很好,我看着并听着她的笑,仿佛有些上瘾。

午饭吃了几个钟头,我还有心请她晚上撮,两顿之间去轧一下马路是不错的选择,也利于消化和排空。一闪眼,窗外的路灯纷纷亮起,我俩坐在一堆更丰盛的晚餐前。夏丽不时望向窗外,眼里有一丝不安。她是按时回家的好孩子,她的哥哥,会像慈父一样掐表等她夜归。我记得,那天在分开的岔路口,我最后冲她说了句,夏丽,你的小名一定是丽丽。以后我可不可以叫你丽丽?

你怎么知道?她惊讶且开怀,仿佛我有足够神奇。

我怎么知道?我就是知道,这似乎并不难,难的是怎么向她解释我就是知道。

当我有了那个想法,就去找曾昶商量。长期以来,他都是我的主心骨,我对他甚至有那么点依赖。谁叫他天知一半地知全,却还能心悦诚服地叫我经理?这些年他帮我不少忙,比如,数年前当我想谈一场恋爱,曾昶就及时给我介绍了妹子。当然,别的人也给我介绍,但好长一段时间内,只有曾昶介绍的那个妹子,叫杨贵妹,初次见面以后还同意有下次。我已了然,杨贵妹不一定想见我,但一定要买曾昶三分薄面。曾昶办事细心,介绍之前还给我打保证,这妹子他没泡过。于是,一个风雨交加的夜晚,杨贵妹主动打来电话,叫我陪她夜班。她说,外面下雨搞得我心里有些乱。我暗自一喜,买了一些喜之郎,两包康师傅,一包卤蛋以及一提水果,风雨无阻地赶去市医院检验科。坐下来,泡面的间隙,她说,不如,我帮你测个血吧。于是,不由分说,我被她验了个血常规。看看化验单,杨贵妹啧啧地赞叹,是个好血源。

后来这事曾昶知道了,到处跟人讲,丁小宋是条狠角色,第一次单独约会,没把妹子弄出血,妹子先把他弄出血。

我倒不在乎谁把谁弄出了血,只在乎有没有下一次。她不准我打电话过去,只能是她打给我。此后我明显觉着日子被抻长,老在等她电话,却说不准这能否算是思念。思念这东西,十首情歌有九首会提及,仿佛对于人生很重要。

过一阵,杨贵妹果然打电话给我,不说见面,只说她家的宾馆关张,拆下了二十几台1.5匹空调,问我能不能帮她卖掉。或者……她说,便宜一点,卖给你们,你们转转手,就有的赚。报一口价,680,有6又有8,简直让人难以拒绝。如果使用年头不长,保存状况良好,这个价格有赚头。我知道,曾昶经常做这种生意。所有的家电维修师傅都在做这种生意。他一听,把头一摇,说这批货我知道,不是刚拆下的,压在她家半年了。年头想处理给我,报550,我不要。

为毛不要?我好歹也算资深从业人士,知道里面压缩机只要不坏,拆下来当零件就值这个价,其他都是添头。

鬼知道是几手机,从日本渔船上拆下的,本来要插110V的电,她家开宾馆那年从哪搞来的,我配的变压器。

于是,我跟杨贵妹说,我会留心这个事,有机会一定往外推销,哪要赚你家的差价?此后过了老长时间,她又打我电话,竟是邀我见面。我赶到地方,她身边有个帅哥,介绍说,我男朋友,在国税局上班。国税局收我们四个点的税,我不知道怎么推辞,遂坐了下来。杨贵妹叫我点菜我就点。她跟国税局的说,有没有合适的姊妹,介绍给丁经理?国税局的领导一样审视着我,说有点难,他脸上两砣肉蛋蛋挂下来,很减分噢。稍后,国税局的还建议说,你不妨找一个脸上的肉往下挂的。我帮你盯着,你自己也要睁亮了眼,这样的妹子不会拒绝你。话说完,我还稀里糊涂买了单。

很快我就后悔,不仅是那顿饭花掉几乎一整张老头票,我还痛恨自己反应迟钝,遇到这么点情况就乱了阵脚。如果这件事重来一遍,我会对国税局的说,谢谢你,但我不是要找个用来当镜子照的女人,我希望找一个鼻子眼睛红唇细眉都长得像杨贵妹的,别的我都不要。如果你碰到了帮我介绍吧,如果你不要了就让给我吧。如果当时这样回答,事后我或许会有一丝欣慰。这样的事,自不会让别人知道,但曾昶必不可免地知道了,扬着一张笑脸,前来补刀。 ……我认为,你不妨考虑这个建议。 当我扭头往后走,曾昶绕到我前面摁住我双肩,用脑门顶起我脑门。他说,知道吗,像你们婴儿肥看上去都有些憨傻,别人跟你打交道,有意无意,就会居高临下。要是谈恋爱,免不了摆弄你。你换个思路,去瞄一个婴儿肥的妹子,她不会摆弄你,而你,说不定就找到得心应手的感觉,不容易!

最后,曾昶还说,一百块钱买这么个建议,我看值!

那天,当我见到夏丽并一连请她共进两顿丰盛的大餐,就明白他们说的都是真的。事后我脑子一直浮现夏丽的影子,非常具体。他们说的都是真的,我终于在夏丽面前体验到游刃有余,请她吃她就去吃,再请她还吃,眼里闪现着惊喜,多么地配合。她留下了电话号码、地址和QQ号。她的QQ号还是五位数。但我不想贸然去请她,吃饭谁也不缺,我想给她一些她需要的东西——无疑是一份订单。我估计,作为厂家代表,她生意还没开张。在我很小的时候,母亲就跟我讲,做人要雪中送炭,不必锦上添花。母亲和曾昶一样,简直什么都懂,唯一不能手把手教我泡妹子,但有曾昶来补角。

天遂人愿,很快送上门一个机会,章二找我搞一单生意。我看着章二,却想起夏丽,预感到,当两个婴儿肥撞在一起,必然有些美妙的事情发生。

这事必须先和曾昶打商量。我说我拉到一笔42台两匹柜机的业务,对方给价低,但对品牌不做限定。既然这样,用我们代理的品牌机去做,显然没钱赚……曾昶提头知尾,咬我耳朵说,恭喜你,你也能学会吃里爬外,我感到很欣慰!他夸得我脸皮一抽。韩老板之所以指派我干门店的经理,是他揣定我尚具有忠心耿耿的品质。之前的五年里,韩老板一直没看走眼。

广林县甲溪沟水电站刚建成,内装和家电、空调也一并包入工程。施工单位只管验收后拿钱,所以对空调的质量不关心,只想着多赚差价。章二找到我,说三千八拿货,开四千八的发票行不行?我想这也太狠了一点,我一台赚四五百,还要给章二近半提成,他们坐赚一千。但我马上点了头,若不然,多的是人等着接这业务。

我把夏阳空调的产品说明书和价格给曾昶。他瞄一眼就说,价格不是最低,质量嘛,杂牌机里哪几个更靠谱,我比你清楚。

定板了,就夏阳。有些时候,我会忽然想起我是经理,声调一沉。

有气魄。曾昶想摸我脑门,却拍了我肩,又说,因为那个妹子?

哪个妹子?

叫夏丽,长得和你有点像。他冲着我微笑。当天他并不在场,但门店里几个妹子都把我俩当戏看,在她们嘴里,这样的一见钟情,不定会讲成如何地惊心动魄。我没吭声,算是默认,曾昶追着问,这几天晚上,都在想她?

曾昶,我们似乎是在谈一笔生意。

我看得出来,你主要是在恋爱。

好吧,就算是,你意下如何?

这事我鞍前马后跟你跑定了。

我打电话给夏丽,她的手机号,却是个男人接。我以为拨错,挂断,再拨,还是那男人,自报家门姓申,自我介绍是夏丽的顶头老板。……她不在,手机撂桌上哒。您哪位?

我把情况大致一说,又确认了一下价格,两匹机三千四,量大再返点折现。

本来让两个点,给你三千三,我就上个量,这一笔全让你们赚哒。他的话音里拌着哮喘,气息浊重,但语调让人信任。

这一笔十五万的业务,让我之后几天一直揪心,害怕夜长梦多,也是想早一点见着夏丽。我的记忆具有某种浮夸的作用,经过这段时间发酵,夏丽的样貌简直和女电影明星有一比,尽管心里清楚,除了当年邓丽君,时下的明星妹子全都脸上无肉。

章二终于打来六万预付款,我心里有了底,拉了曾昶同去轩辕路的电器城。我经常去那,但夏丽名片上所写的万和家电商场,是新近开业,我没打过交道,甚至此前从未耳闻。门面很深,各种家电一应俱全,小小佴城冒出这么一家店子,我却一无所知,简直是工作中重大的失职。曾昶安慰我说,我他妈也不知道,这么大的商场,简直是空降过来的,简直是妖魔鬼怪变出来的。

走进去,一个妹子迎上来,我说找夏丽,稍后一个胖男人迎上来。他五十来岁,肥圆,腰围肯定甩了裤长一大截。他一开口,我就知道是申老板。

申老板,我们通过电话。

噢,想起来哒。夏丽不在,有事跟我讲一样哒。

我递了曾昶一眼,他就说,我们是和夏丽联系的,这笔业务……

我会把业绩记到她头上,请放心。

申老板,我们都是干这行的,打酒只认提壶人,谁的业务谁出面接洽,是规矩。幸好有曾昶在,他一讲总会像那么回事。又说,原本和她说好,十几万的业务啊,总要给些好态度不是?现在电话找不着,上门见不着人,这业务是怎么做的?你们这个店子,做生意跟别家都不一样嘛。 她下到县里搞业务哒。 下到哪个县? 我也……搞不清楚。她出门经常不带手机。 手机都不带,怎么搞业务?叫她尽早回来,联系我们。这笔业务只跟她做。

好的,我尽快通知她。

申老板摆出去来由人的态度,这趟来,我们热脸贴了冷屁股。换是别家店子,别的老板,一定看茶递烟请饭喝酒,说不定还找几个妹子敲腿捶背。曾昶把话讲明,我俩扭头就走,申老板也不送,只在后面小喘。

接下来好几天,我把手机放在桌上,当成座机盯守。我花两元人民币,将呼叫音转换成传统的“叮铃铃”。那是很欢悦的声音,但那边电话一直没有打来。曾昶却很活跃,撺掇我改用坤宝,用名亿或者恒越,并保证更优惠的价格。恒越空调业务员不断跟我报价,两匹已跌破三千!我问曾昶,你敢用吗?曾昶满有把握地说,比你家的夏阳差不了两毛钱。我不为所动。对于钱我有纠结,但一想夏丽,我就不纠结。我相信她会将电话打来,问我这笔生意要经历怎样的流程。我懂的也许不多,但碰见夏丽,我好为人师。

……不要等了,很明显,姓申的不愿让你见到夏丽。你别看他矮胖,看上去一脸憨样,其实很警觉。曾昶说,我摸了他的底,两个月前才从德山迁过来。申其茂,在那边很有名的老板,去年离的婚,店子扔给前妻。他过来是另起炉灶,但很明显,这个哮喘,他另有目的。 我没吭声,我知道他要说什么,目的何在。

他憋了憋,又说,你要知道,夏丽显然就是……

不要讲,我已经决定了。

决定什么?

跟我走!

章二那边催紧了,容不得我再拖延。我拽着曾昶打车再次奔向轩辕路电器城,他只得感叹,丁经理,人家搞爱情,你搞童话。我说,再哼一声,扣你一台安装费!

申其茂微笑着迎接我俩。他今天穿得正式,裤带把腰束紧,人便长了一截。他叫妹子看茶,桌上有茶台,他自己沏,手法熟练,并且止喘了。我坐下来,曾昶把商场逛一圈,把每个妹子看一遍,再过来冲我头一摇,手一摊。申其茂泡好第一泡茶,头也不抬,冲我说,小夏有事回老家,这段时间不会过来。 我只是来拿空调的。夏阳空调效果很好,好几个朋友都装这个。

不可能吧?我是这一片的总代理,这个牌子,基本上还没有……卖出去。 可能是别的地方跳货。 呃,看来是块好牌子,货倒充足,42台两匹机,明天就可提。

先付六万。

没问题,韩棕喜我打过交道。

这点生意不用麻烦韩老板,有任何事直接找我。

我明白。申其茂又觑来一眼。他在这一行干了十几年,这点事都看不明白,简直对不起他姥姥。

付款开单时,申其茂又提一个要求,让他的一个司机送货。这是忌讳,这单生意我跟他联系,至于卖给谁,理所当然是商业秘密。

……没别的意思,请相信我。他喘定,继续说,我这个店刚开,说实话,基本没什么生意,请来一个司机一直闲着,我心里也过意不去。多少给他点事做。

顺着他的指向,我看见那个司机,在总台旁边翘起二郎腿坐着,捏一台掌上机手指飞动,也许是方块,也许是打坦克。

申其茂又说,他要多少,你只管答应,运费从货款里扣。

这样的事,自是让人无法拒绝。我点点头。付款开票以后,申其茂冲那边招呼,小虎你过来。

你俩凑一起,妈个别的太搞笑哒,一高一矮,一胖一瘦,一个精一个蠢,凑一起就凑一起,偏生不晓得给老子讲几段相声……

这个司机,我们叫他虎哥,开着车,嘴巴不肯歇。和所有德山佬一样,他讲话也不停地“哒哒哒”。同是一个发音,从不同嘴里喷出效果完全不一样,夏丽讲出来像是给我挠痒,虎哥像是放枪。他脸上几道口子,太阳穴贴着一张创可贴,中间还故意涂黑一块,看着更显得讨打。

一俟他开口,就知道这货不讨打过不得日子。

他又说,柴吊(他刚给曾昶起的绰号,因为曾昶高瘦),前天刚见你俩,我还当你是老板,瓜脑壳(当然,拜他所赐,我也多一个绰号)只能是个安装工。要我是老板,瓜脑壳来帮我干活我都不要,看那蠢样放不了心!

曾昶说,人不可貌相。

虎哥又问我,瓜脑壳,你也发表一些看法。来回有几趟,开车上山下坡拐来拐去最闷人,你们要晓得陪我讲话。要是我一蹿瞌睡,车子翻下坎,砸了空调,你们也划不来哒。

曾昶说,你家的车,你让它翻,我也只能拿眼睛看。

我说,虎哥,你要是翻车,只要能活过来,就必须赔这一车货。

我赔?虎哥呵呵哈哈笑起来,说要是有钱赔,我就不开车哒。

虎哥开的福田,若是将货码紧一点堆高一点,一次装下二十台机没问题,但他说怕货物超高被罚。这一来,一趟只能送十几台,42台空调,被他活生生拆成三个来回。去甲溪沟,别的福田车一般要价150,虎哥喊240。我这个人憋不住,还是代表申其茂将价钱谈至180。虎哥终于答应下来,提个条件,这一路的烟要我买。他抽烟不讲究,也就五块钱的盖白。如果他要德山产的王芙,25块钱一包,我就只好明讲,雇你车付了钱还要送礼?幸好你只是个司机,要是你当官,没的办法哒,只能是条狗官。上了路才晓得,他一天三包烟,开起车来,烟屁股续烟头,没个停。他的驾驶室处处附满烟垢,一不小心擦在衣服上,屎黄色焦黑色全有。

一路上,虎哥每句话总想挑事,我和曾昶则把颠簸如抽风的卡车当成摇篮,闭目养神。车偶尔驶到一段平路,我俩抽个冷子就睡去。虎哥个不高,瘦,柴吊用来贴他再妥不过,且还是枞块子柴,蜡黄色。他像一只猴子盘据着驾驶座,精力旺盛,动作夸张,总显出一股使坏的劲头。有无路况,他都喜欢来一脚急刹,有时候忽然加大油门,我们身体就绷紧了。很快,有个徒弟小陶轻轻哕一声,虎哥耳朵也是极好,赶紧高叫,狗日的,莫搞脏我车哒,哕一口,给老子赔十块钱,还给老子洗车!小陶便艰难地往回吞,喉咙汨汩有声。

好不容易,虎哥安静下来,我俩又休息够了。曾昶问他,虎哥,你结婚了没有?虎哥说,结婚,我脑壳昏哒。我就结个脑壳昏。曾昶就给我递个眼色,是说,呶,我就知道。我也不奇怪,在曾昶看来,哪个妹子皮子痒要嫁给虎哥,还真不如考虑一下我。

我说,你们万和商场,好像是德山人为主。

虎哥说,也没几个。

夏丽应该也是吧?

夏丽你也认识?他反问,然后继续往前开。一个大急弯,他偏又不踩刹车,不减速,拧麻花似的扭方向盘,玩飘移。

她是厂家代表,哪能不认识?曾昶问,夏丽也没结婚吧?

他说,夏丽应该是没结,傻女人,谁娶她。

哦,这几次去你们店,都没看见她。

为什么要看见她?

业务一直是她在联系,现在给你们走货了,她又不出面。万一业绩不记在她头上,不就亏了?

申老板不会少她一分钱。

申老板有那么秉公执法?

虎哥不答,继续开一会儿车,忽然扭头,盯我一眼。

距离不算远,但路在翻修,堵得厉害,走走停停,快到中午一趟货还没送到。虎哥又抱怨,这生意亏下老本,赔了好多时间。

你要这么多时间搞么子?你又不是领导日理万机。

我不是领导,我有一家老小。

你不是结个脑壳昏吗?

婆娘没有哒,小把戏扔下两个,两个老东西又一直不肯死,我的负担也好重,行不行?虎哥将车停在马路中间,扭过头,两眼是血地看着我们。我们没有再吭声。虎哥埋头将车开十几里,停下来,说要吃饭。旁边是个花酒店。那时候路边花酒店比加油站还多。我说,去前面吃辣子鸡,土垅坪的辣子鸡很有名。虎哥说,我饿哒,并且我对有名不发热。我就是个小老百姓,吃根油条,喝口咸稀饭,也喜欢有妹子陪。

我只好将曾昶徒弟安排到另一家店,然后陪虎哥往花酒店里钻。好在当时价格真是公道,里面不点菜,按人头算,人民币40元一位,饭菜酒水还带妹子。那一桌五六个菜,口味竟是不错。妹子年纪大,一眼望去,普遍生过孩子。我和曾昶点也白点,曾昶根本看不上,我呢确实是头一回,没看说明书不知如何受用。于是三个妹子都归了虎哥,一边一个,一边两个,看着是有些不协调,但他脸上现出了满足。他要喝酒,那时酒驾抓得不严,但三个妹子灌他,一块二一斤的苞谷烧真是管够,虎哥没法细口细口品酒,咣唧一大口,咣唧一大杯就见底了。走出店子,虎哥深一脚浅一脚,只好我来帮他开车。他不同意,说老子能开。我把驾证掏出来,让他放心。

B证?

天地良心,如假包换,是个B证。说话时,我又塞他一包烟。

离甲溪沟十几里,一路都是上坡。在两处陡坎,福田车的前轮有些打滑,加大油门,驾驶室就蹿起一股焦糊味。

停车!

我继续开,虎哥就在我后脑勺拊一掌。我把车停在汇车点。

离合片肯定坏掉了。瓜脑壳,这车就不能让你开。

我说,就一点点磨损,这个正常。

瓜脑壳,你正常了什么他妈都不正常。妈逼这趟生意,我倒血霉哒。我开这么多年车,我开车从来都……虎哥蹲在路边,语塞,委屈,难过,总之摆开架势不走了。我们等着下文。过半个小时,虎哥说,240一趟,我认了。

我说,索性,250行不行? 你吓死我哒,讲话要认账! 我把电话拨给申其茂,他在电话那头说,由着他,都算到我这边。 还是我把盘,车继续往前开,越来越颠簸。虎哥已经睡熟,脑袋连绵不断地磕在窗玻璃上,砰砰响。偶尔,我也想来一脚急刹,只是想想,打住。 三趟货,距离也不长,别的司机一天能送完,虎哥偏就能用三天,而且送了前两趟,中间隔一天,才送最后一趟。曾昶只带两个徒弟,水电站的安装状况复杂,一天装个七八台天就见黑,晚上工地要封场子,不能加班。既然有时间,我也没催虎哥。要跟他打商量,我嘴皮子先就抽起筋来,反正每一句话问过去,他总能以意想不到的方式答回来。第二天晚上,他倒主动给曾昶打个电话,明天不出货,家里有事要处理。曾昶说这种事你直接跟丁经理说,虎哥回答是,我怕瓜脑壳听不懂人话。当时我们在路边摊吃麻辣烫,曾昶挂了电话就把这当笑话讲。我把脸一扬,说,有这么好笑?曾昶搞起了分析,认为前两天都付虎哥现钱,他手头有了五百,非嫖即赌,明天当然出不来。我说,我看是他外面接了生意。曾昶嗤一声说,这种货,只有申老板给他生意做,要不然只好饿死。

第四天中午,虎哥将最后十四台货发来。甲溪沟没有花酒店子,他将就着吃下一锅酸汤黄鸭叫,便返回。虎哥开车刚走一刻钟,小陶家里打来电话。小陶是曾昶的徒弟,还没有手机,电话只能打给曾昶。小陶的父亲突然过世,说是喝酒跌下岩坎,要他马上赶回。甲溪沟水电站找不到车,一时无奈,我只好将电话打给虎哥,要他折回带个人。在我身畔,曾昶则给小陶加油鼓劲,说事已如此,不要怕坐虎哥的车,他再怎么折腾,总不至于搞死你。小陶勇敢地点点头。

我说,虎哥帮个忙,小陶家里,出了状况,一定要马上回佴城。 好,你们等着!虎哥这时却是爽快,还拌着喘笑。我放下电话,心悬了起来,但也只好等待。 过了一刻钟,过了半小时,过了五十分钟,虎哥终于将电话打给曾昶。……曾哥丁哥,你们在广林交警队有没有熟人?我车子在路边停一下,就被交警锁哒,日他妈哟开口就要罚五百。 你在哪里? ……墨斗塘。 你怎么就到了墨斗塘? 这里有一车货,装一下再去接你们那个小唐。 小陶! 是小陶。 我找找,应该是有熟人。曾昶电话一挂,跟我说,狗日的根本不打算过来,已经将车开到墨斗塘了。

墨斗塘已是佴城地界,这真叫人无话可说。我问,真有熟人? 真有,我有个表姐夫在广林公路局,交警队好打招呼。

有也不要联系,要不然跟你翻脸。

又花半小时工夫,终于把小陶送上一辆龙马车,看着他满眼噙着泪水,缓缓下坡。曾昶这才联系那个表姐夫,辗转一阵,对方回话说那司机已经交足罚款,开车走人了。挂了电话,曾昶冲我说,狗日的虎哥也姓夏,当兵的兵,夏兵。

那天我见到夏丽,分明以为是个开始,没想,这以后我再没见到她。这怎么可能呢?我这才意识到,一直以来我竟然相信缘分,就像戏剧里,一男一女眼神悄然会合后,这一辈子就有了神秘的联系,棍棒打不散,刀枪分不开。当然,我知道那是基于郎才女貌,配上对了,而我也并不是痴心妄想,无非一个婴儿肥,与另一个婴儿肥,在茫茫人世中劈面相逢,而已。另一方面,我觉得她也需要我!若不是我,她极容易被别的男人欺负。

从此我经常游弋在轩辕路电器城一带,围绕着万和家电商场转悠,却并不走进去。那家店子东、南、北三面都是玻璃墙,敞着玻璃门,我在外围游走,目光也可直视无碍,将里面的一切看个清清楚楚。里面有五六个导购妹子,年轻、漂亮,待人接物显然经过专业培训,手怎么摆起,走路怎么抬脚,屁股又要怎么收起,都有板有眼。据说,那都是申老板从德山带来的旧部。我从同行嘴里掏出申老板越来越多的信息。在德山,他是将家电生意做至最大,大品牌都要先拜他的码头,请他代理。他不接,才轮到别的商户去拼去抢。忽然有一天,他离了婚,几乎是净身出户,但还是有些旧部,对他忠心耿耿,一块儿来了佴城,另开炉灶,徐图东山再起。他婚离得蹊跷,没人知道什么原因,前妻也没跟人透露任何消息,更不会骂街。前妻是市歌舞团的演员,当然样样好,不骂街可能是维持自身形象。当然,有人说这女人天生冷冰冰。气质好的女人,往往冷冰冰。现实生活中,有人喜欢李冰冰范冰冰,免不了也有人喜欢冷冰冰。申老板或许不好这口,或许这一口吃腻了,要换换口味。只能是猜想了,也许,在离婚前,申老板同意净身出户的前提,就是双方都闭了嘴。

我看见万和电器商场内,那些妹子有条不紊地忙碌着。假以时日,这个店子一定蒸蒸日上。我从业多年,看得出一些气象,这里的妹子,随便抓一个到我们门店,都够当店长。我从没看见夏丽,也没看见申老板,而虎哥……有时我会留意一下,万和店外停了一溜货车,没找见他那一台,也看不见他人影。去了多次,都是扑空,有时我会暗自怀疑,夏丽是不是一种幻觉?但申老板和虎哥绝对不会是幻觉,申老板一刻不停的小喘,虎哥随时进射着阶级仇恨的眼神,如此真切,哪又能轻易从记忆中抹去?

……事实明摆着的,你何必摆出痴情的样子?曾昶一如既往地开导我,又说,你自己讲的,夏丽有个哥哥,她是跟哥哥来到佴城。那么,好,不管是来佴城之后还是之前,这个哥哥,一定是这个哥哥,将妹妹拱手献给申老板。这么一解释,样样都通了:申老板就算贴钱,也要养着虎哥。你那个夏丽,她其实可以什么也不干。有一天她想当厂家代表,申老板就满足她,弄一个杂牌子,让她玩似的去推销。没想,夏丽真就弄了一个大单,但申老板却开心不起来。

未必见得。

申老板知道,夏丽真就把空调卖出去,不会是推销水平如何高,而是……而是哪里出了问题。 你什么都知道? 那倒不敢说,但这件事,蛛丝马迹稍微串一下,前因后果就显出来,很清晰的……你心里早就明白,我倒多管闲事了。

申老板手底下那么多漂亮妹子,追随他,从德山到佴城,申老板随便挑一个,不是难事。随便挑一个,也比夏丽漂亮,是不是?

当然,我审美观没有问题。

那为什么是夏丽,你说说。

为什么?是个好问题。曾昶显然是在现诌,但这家伙总能诌得头头是道。很快,他就把话接上,因为申老板也是婴儿肥,没看出来?其实是有,但他一喘,别人就以为他在鼓腮。见我不语,他又说,这又进一步证明了我那个观点,只有两个婴儿肥,才会彼此入眼,天生一对。

我琢磨着曾昶的歪理邪说,一有空,又去往轩辕路,被鬼扯一样。有一天我竟看见了申老板。我盯他看一会儿,他忽然转过身看见了我。我俩隔了六七丈远,隔着一层玻璃,但彼此都看得清晰。他不喘,脑袋顶在脖子上如此硕大,脸上的肉难免是要往外翻,但到他那半百年纪,是否还叫婴儿肥,我拿不准。他认出了我,但没有做任何表示,只是静静看着我,似乎也希望我有所回应,希望我进去坐坐,和他喝一壶茶,随便讲点什么。我和他对峙了大约两分钟,扭头走掉。我的内心,有一层落荒而逃的灰暗,同时又认定,曾昶讲得没错,他前辈子过够了冷冰冰的日子,后半辈子却在那个女人怀里找到热乎乎的感觉。这是别的漂亮妹子都给不了他的,只有夏丽,她的笑容以及她浑身都那么热腾腾、黏糊糊。一定是这样,申老板即使净身出户,也体会到苦尽甘来。

我走出电器城,沿着大街一路走,街道很空,车很少,擦身而过的人都脚步匆匆,奔赴要去的地方,去干该干的事情。我在想,那么多女人当中,申老板认定夏丽,一定有他的道理。我又回忆请夏丽吃饭那天,在她脸上,我看到的其实是一种相信,一种对于他人的无限相信。这样的女人,一旦认定一个男人,她会打开身体融入对方。顺着记忆中夏丽一脸亲切的模样,我又想到那种男欢女爱水乳交融的情景。在我们进入青春期,有了性幻想,以为所有的爱情都会是水乳交融,如胶似漆。稍微有些阅历,才知道这种默契和亲密稀罕得有如传说,不能去等待,要去争取,去偷,去抢,要不然传说凭什么是你碰见,而不是人家?

我和夏丽只相处了半日,讲了很多话,她似乎也足够开心。我以为她会记住我,至少短期内会忘不了,等着与我再次见面。也许,她根本记不住什么,早把我忘了。婴儿肥,本来大都有些缺心眼,像我这么瞻前顾后想了太多的,能有几个?一切可能都只是我的幻觉、错觉,但我也认。对于某些人,最可贵的品质是将自己一览无余地看清楚,但对于我,生活中最美妙的东西,只能是错觉……

……瓜脑壳!

正漫无边际地乱想,有人叫我。扭头一看,有一辆五十铃贴着我慢慢开,虎哥盯着我,嘴角一抽,似笑非笑。

瓜脑壳要叫车拉货?我换车哒,装货多,你要车我优惠。

我摇摇头,继续走。

是要结婚哒,我可以帮你拖女方的嫁妆。我去,帮你多拖一点,拖个姨妹子陪你一起过。

我说没有,加快脚步,但他只需将刹车踩松一点,又贴上我。

家里是不是死人哒,要不要拖棺材?你虎哥也没什么忌讳,死活都帮你装好哒,运到哒。 我说,虎哥,你会死在前头。

他呵呵哈哈地笑起来,还呛了一口,说你弄死我算哒,你以为活起来开心?

我就再不吭声,他跟一截,讲一堆,也是没意思,把车停下。我松一口气,不远处有公交站,聚了一些准备搭车的人。这时虎哥冲我说,不要再来打夏丽主意哒,她真的不在这里。 我放慢脚步。

她在帮申老板生孩子,肚子滚圆哒。申其茂那个老东西,枪都不行哒,偏偏夏丽这个蠢货,稍微弄一弄就怀上哒,怀上又不肯打掉……她还没结婚,你要是愿意,我帮你搭个桥,她肚子里的小杂种哪天生下来,讲不定就跟你姓哒。瓜脑壳,你是姓曾还是姓丁?

我停下来。

他把车开过来,又说,瓜脑壳,其实我还有点喜欢你这个宝……当他将车开至我身边,我抓起地上半块砖,砸过去,砸在车玻璃上。前面公交站的人纷纷看过来。所以,我俩打架打得很不畅快,总是有人解劝,拉住我时虎哥正好抽冷子揍我,拉住他时,我想拢过去,但好心人用身体拼起来,像一堵长城一样隔住了我。旁边还有一个警务室。 为什么要打架?

警察例行公事,支开纸笔,还扔烟给我们。虎哥说,兄弟两个闹玩哒,哪有打架?

警察又问我,要我给打架找出合理解释,我嘴巴却堵住了。我能找什么理由?难道说,他不该作践他妹妹?警察一定接着问,他作践他自己的妹妹,跟你有毛关系?我不吭声,虎哥赶紧说,我跟他太熟哒,这么讲,他以后是我妹夫,我舍得打他?我疼他都疼不过来。小丁,你死活也哼一哼,是不是这情况?

我交了罚款,走出警务室,离开轩辕路,回到自己日常的生活。我再也不去那里,再也没见到他们。后来我谈了一个女朋友,脸上无肉,但彼此相处还过得去。恋爱时,她反复问我,丁狗子,你敢摸着良心保证,我是你初恋?哎呀妈呀,太难得,我好荣幸哦。每当她这么问,我自然就从脑子里翻找出夏丽,然后狠狠地、重重地点点头。

责任编校王小王