以未来之名回应变化中的世界

唐安

20世纪初的时候人们畅想21世纪,而现在我们已在21世纪第二个十年的中段,却没有人讨论22世纪,是时候开始了,我们需要站在一个长远的视角来思考。

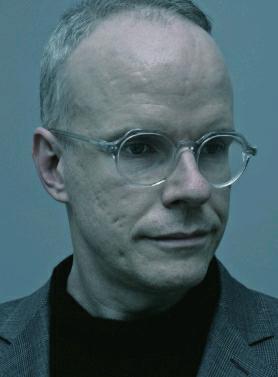

——汉斯·乌尔里希·奥布里斯特

Hans Ulrich Obrist

和汉斯·乌尔里希·奥布里斯特交谈,像是面对着人工智能,输入一个问题,他快速检索出一堆信息,里面包含着超级链接,可以不断地延伸出去。

伦敦蛇形画廊艺术总监汉斯·乌尔里希·奥布里斯特是当代艺术权力榜上的核心人物,是他将策展变成一种智能形式。当他还在苏黎世学习政治经济学时,他在自己的厨房办了一个展览“The Kitchen Show”,不拘一格的实验风格成为他里程碑式的出发点。

他一直保持着与不同领域思想人物的对话,一个名为马拉松的采访项目,至今已有2000多小时的对话记录。这个项目曾于2008年在北京进行,采访了包括曹斐、颜峻、作家康赫、建筑师马岩松在内的20多位富于深刻见解的艺术家,其中还有一位著名的大胡子。他的对话对象还包括科学家、哲学家、社会学家等,他视艺术为开放的系统,与所有学科关联。比利时裔美国艺术家塞西尔·埃文斯(Cecile B. Evans) 创造了一个线上互动机器人名为艾格尼丝(AGNES)生活在蛇形画廊的网站上,在她的描述中汉斯是一个无所不知、无处不在的人。

在过去的十年中汉斯开始更多关注“未来”议题。他和艺术家古斯塔夫.梅茨格(Gustav Metzger)常谈及人类的未来与物种的灭绝。2014年,蛇形美术馆开始了“灭绝马拉松(Extinction-marathon)”访谈。不仅是物种的灭绝还有文化现象的灭绝,比如说手写传统,他在Instagram上记录人们的手写,帐号名就是他的英文名全称。

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特在他2015年出版的《地震年代》(The Age of Earthquakes)序言里写道:“人类活动的大部分是在产生和移动信息。20年前互联网使用人类能源不足1%,今天,数字经济使用了全世界10%的电量,这个电量在1985年的时候是全球的用电量。我们使用的能源在不断增长,那些维持我们的电子生命而燃烧的碳融化了冰盖,这些以万亿吨计的融冰对地壳产生的重压释放出巨大的能量。这些冰河时期的遗留物在数十年内消失。日本2011年的地震并非偶然。我们不仅改变了我们大脑的结构,我们也改变了我们星球的结构。”

当上海喜玛拉雅美术馆馆长李龙雨向他发出“上海种子”项目邀请——在2016的上海畅谈2116的人类未来——他欣然前往,与李馆长一起成为这个项目的艺术总监。再一次,他邀请多学科共同对话。“上海种子”是一个为期一年的思想交流平台,对22世纪人类可持续发展进行思考、收集、生产和分享研究成果,这些成果将以展览形式,伴随公共空间、室内建筑项目和出版物呈现,并要将理念付诸行动。

“上海种子”把所有的参与者都视为研究员,无论学科背景和身份,这些来自世界不同地区、不同领域的研究员主要涵盖五个基础学科框架:生态和科技、人文社科、视觉艺术、建筑和设计,以及行为、影像和声音。研究员将对项目主题“远景2116”,从现在到未来100年的图景做出回应。

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特谈未来

Q:为什么是“未来”这个议题,这里面有焦虑吗?

A:不不,不是焦虑,而是决心。未来正在一个脆弱的时刻,很多的物种都面临消失,大家都知道熊猫的故事,现在欧洲正在研究蜜蜂的濒危。伊丽莎白·科贝尔认为不仅是生态系统不容乐观,文化系统也有危机,比如语种的消失,手写传统的消失,我们需要找到对策,开始行动。20世纪初的时候人们畅想21世纪,而现在我们已在21世纪第二个十年的中段,却没有人讨论22世纪,是时候开始了。

Q:未来的解决方案在于互连网原生代吗?

A:人工智能的发展是关键。今天是9月3日,以色列历史学者Yuval Noah Harari的《神人——明天简史》(Homo Deus, A Brief History of Tomorrow),会在9月10日出版。现在科学、哲学、艺术都在看着未来,有好梦也有恶梦。自有语言以来,人类想象了一些秩序,如国家、边界、宗教、钱,是为了更大范围上的合作,人类喜欢给行为赋予意义,所以人类能取得成就,人文主义把人放在万物之上的一个统治地位。人工智能将挑战人类和人文主义,人类将出现“超人”或“神人”(Homo Deus)即具有超智和永生。

Q:为什么特别设立一个项目给“89后”?

A:“89+”是我和西蒙(Simon Castets)发起的长期公开征集项目。1989年柏林墙倒塌,1989年万维网出现。现在“89后”占据了中国人口数的15%,世界人口的一半,他们的思考有一些新的模式。89年,Tim Berners-Lee创造万维网时将它起名为Enqiury,意味询问,也是研究,万维网培育出了一种自由,因为无限的通路。但现在大数据的推送是根据对个体的计算、原有兴趣和思维被不断强化,这走向了“多样性”的反面。“89”后的艺术家对此有一种反制,他们要打破这些假象,也就是机器和数据对你的构建。

Q:互联网时代对人的异化是怎样的?

A:这是一个很重要的主题。很多艺术家把“生命”重新放置回讨论里,2014年巴塞尔,我们做了“14间房(14 Rooms)”只有人,没有物件。21世纪的艺术家着迷于物理的实际在场。音乐也是这样,互联网的时代现场音乐反而变得空前重要。很多展览指涉人的感知,屏幕剥夺痛觉、触觉、嗅觉、方位等,就是多层的感知和体验。如果你走上藤本壮介的“远景之丘”远比从图片上观看它要唤起更多的反应。蛇形美术馆的观众人数在不断增长,人们比以往任何时候更需要多样性体验,避免“闭锁综合症”(Lock-in Syndrome)。

Q:艺术的未来会怎样?

A:互联网的很多尝试使第三方变得不必要。所有的结构都在去中心化,策展人的未来如何,也值得思考。但艺术会越来越重要,艺术是一种基于希望的原则,这一点非常关键。人工智能发展,很多工种会消失,劳动力被解放出来,人们更渴望艺术,因为艺术具有连接的功能,它也回应人们精神上的需要。博伊斯在上世纪60年代提出“人人都是艺术家”听起来很乌托邦,但今天人人都可以拍照、拍视频,人们对艺术的需求越来越多,这是全球范围的现象。上海就是一个范例,现在上海的美术馆呈现出非常活跃的势态,很多美术馆以及艺术项目都是私人发起,形态多样。我们正处在一个艺术时代。艺术怎么都不会消失,想想戈雅的时代,我们不记得那个时代的战争、冲突,不记得那个时代权贵,不记他们的商人,但戈雅留下来了。一个时代怎样被记忆?是通过那个时代的艺术作品。

Q:“上海种子”不仅只是关于艺术,所有的学科都汇入进来对话未来……

A:我们谈未来,是基于过去。潘诺夫斯基说未来是从过去发明的。我们生活在信息指数级增长的年代,但我们没有相等的记忆,数字时代的代价是我们的记忆在弱化,我说的不是统计学上的记忆,也不是怀旧的记忆,而是动态记忆,一种对抗忘记的机制,这是一个等式。今天的社会一切都在移动和变化当中,我们记忆的对象是什么,未来就是从这些地方发明出来的。

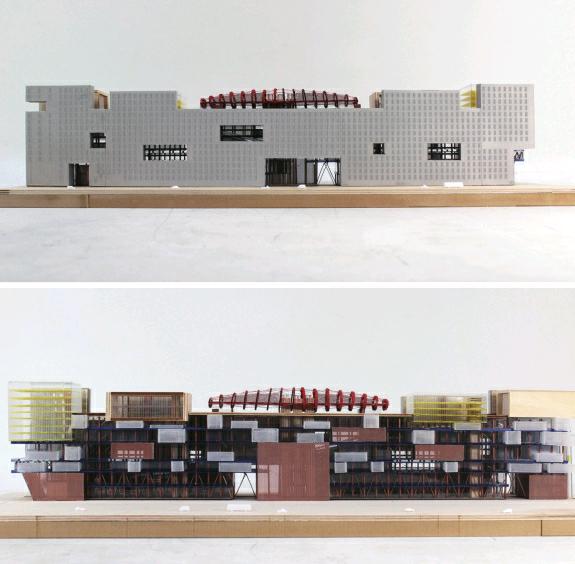

来自研究员的声音

斯派克·琼斯关于未来人工智能的科幻片《她》曾于上海喜玛拉雅美术馆取景,他在这里找到了属于未来建筑的感觉。藤本壮介为“上海种子”设计建造的“远景之丘”如一座漂浮的未来森林出现在喜玛拉雅美术馆外部,它将在这里存在一年,为上海市民提供一个畅想未来的入口。藤本对于未来建筑的想象是基于调合人造物与自然的关系,“远景之丘”以人类建筑的标志物“手脚架”搭建,呈山形,并点缀以树木。他憧憬的理想未来是“原始未来”(primitive future),即人恢复与自然原初时的亲密关系。在“远景之丘”我们也听到了来自其他研究员关于未来的思考。

现代化的无菌性

现代性在生态上就是无菌性吗?过去一百年这的确是人类的思维方式,中国的城市化进程中也用拆迁和赶除的方式。加拿大学者安娜·格林斯潘久居上海,她的研究方向有大陆哲学、网络文化和亚洲城市。她原以为“现代性”的课题已经成为过去,但上海让她意识到“现代性”仍在城市建议的进程中,她研究街边小吃文化的消失,这是非正式经济,是上海这种移民城市的自生产物,而现代化进程的清扫使它们将面临消失。老西门正在消失,难道现代性就是将一切打扫干净?她提到喜欢山寨文化,因为山寨是灵活多变的解决方案,而这正是创新的来源。

非人类中心世界

麻省理工媒体实验室科学家凯文·斯拉文认为人类只是一个互连互通的生物网络中的一员。地球上有亿万的生命体,大部分为不可见。借助基因测序,现在我们知道人类与所有物种,包括微生物和细菌,共享大部分的DNA。过去一百年抗生素的滥用已经深刻影响到整个生命系统。我们要求无菌环境,身体使用抗生素,作物使用抗生素,建筑使用抗生素(墙体材料经过无菌处理)。如果地球上的整个生命系统是一棵大树的话,人类只是极其微小的一部分,无足轻重。人类不是一个孤立的系统,人体内在环境与外部环境是互通连接。在建筑学领域里“建筑的主体是人”这一理念已经被让明是错误,大楼病综合症(Sick Building Syndrome)正是这种理念的产物,尊重和恢复多样性的细菌环境是现在的研究课题,未来,生物学家参与建筑团队将是一种必须。

游戏的益处

在凯文·斯拉文看来,游戏,尤其是决策类游戏,能帮助人们对大系统的理解。人脑没有天然的生理机制掌握大的系统,当事件发生的时人们很难知道正在发生什么,只能事后碎片化拼凑。游戏能帮人们了解非线性的大系统。

人工智能

凯文·斯拉文并不担心人工智能太聪明,而是担心人工智能发生愚蠢。他举例,现在的航空安全性大大提高,因为99%的操作都由程序完成,无需飞行员。但是一旦发生深度复杂的情况,机器的不够智能,而飞行员并不能意识到机器的状态,灾难将是失控状态。人工智能目前与人类还没有可交流的共同语言,人类操作失误还可陈述,但机器发生失误,我们完全不知情。虽然有屏幕的报告系统,但它不能像人际间交流一样复杂深入。

韩卫宇,英国六到开始(six to start)公司创始人,他设计的游戏《僵尸快跑》受到300万玩家的追捧。他大胆设想发展一种“道德中介”的人工智能,引起了很多反对的声音。他的观察是人们都有意愿成为更好的人,那么“道德中介”可以实时给出明智的建议,也就是计算出当下具体情境中的该做什么,不该做什么。好比肩膀上站着一只小蟋蟀。

安娜·格林斯潘认为科技已经给我们带来了超验性的体验,但无法想象未来科技的基础设施。我们需要新的时间模型来理解变革中的世界,远远超过线性模式的复杂度。关于人工智能她更愿意理解为流畅的程序,比如资本主义、人体器官,城市环境这些体系都可描述为是一套流畅程序或者叫机器,而这些机器是与我们有亲密关系的,这样理解人工智能可避免恐惧。

土壤,最后一个前沿科技

尼日利亚艺术家奥托邦戈·恩坎加2014年在巴西圣保罗发起“土地对话”项目,希望恢复人与土地的亲密关系。此次受“上海种子”邀请,他们在田野调查之后与上海市民一起亲近土地了解土地。团队成员中有一位巴西园丁彼得·韦勒,曾在山林中生活14年,了解土壤和植物就像了解亲人和朋友一样。他展台上的泥土取自上海不同的地域,上面覆盖一些不同类型的植物。他介绍不同的泥土有不同的个性,如同人一样。植物也有智能,大致如同人体的荷尔蒙,根部彼此连接交互信息,植物最大特点是共生分享。在土壤的生态系统中蘑菇的智力最高,它们的信息往来于植物、微生物、细菌、土壤和岩石之间形成网络。苔藓能和石头对话,苔藓吸收石头的能量,最终石头消失了,或者变为土壤。石头的智能是电极产生的电信号0和1,正如计算机的一样。人们可以和石头交流,但是它的速度和反应很慢,人们需要耐心才能聆听到。

人类似乎有占领地球所有土地表面的欲望。2050年,世界人口增至92亿,土地和粮食短缺迫在眉睫。土壤被列为最后一个前沿科学领域。垂直农业技术已经很成熟,它的效能非常高,但是如果所有的食物都离开土壤采用水培的话,那就是各品种的自治,植物物种之间透过土壤进行的联系就断了,而那是数百万年演化的一种平衡。

“89后”的声音

上海种子给未来主人翁们一个发声平台。在朱家角的证大艺术馆内展出了二十多位海内外的89后对未来的畅想和对当下的反应。90后建筑设计师林立峰生于山西,是宾西法尼亚大学建筑学与景观建筑学双学士,他设想的2116高度工业化,但环境受到严重污染,海平面上升,海水富营养化导致海藻大量繁殖。这些年海藻的爆发已经在全球多地发生。林立峰希望以海藻为建筑材料,以人工智能为手段能来建造一些海藻建筑或者景观,为此他设计制作了一款机器人,也用算法写出了一套符合建筑规则的程序。

王文佳,城市规划专业,毕业于荷兰TU Delft大学。2011年曾在王澍的建筑事务所参与北京大栅栏地区整体更新计划,那是国内最先将软性规划用于大型实践的项目。她的参展作品《超级构筑计划(Mega-Wall Plan)》演变自她以南芝加哥社区为主题的毕业设计,她将上海的城市结构数据与南芝加哥数据并置,希望未来的城市能注重贫富差距、教育资源分布、阶层隔阂等软性问题。

上海:4个片段

世纪公园外跑步的人川流不息,无论是早晨经过此处,还是中午或傍晚,从细节辨认出有些是经年累月的跑步者,有些是刚刚开始“自我复兴之旅”的新手。

邻坐餐桌,一个10岁左右的小男孩向父母眉飞色舞地描绘着他自己的人生规划。

定海桥棚户区对于21世纪的上海像是一个补丁,一群年青人进入,租一间房生活并实践,通过手作、摆摊、二手货、组织活动来维持日常支出,记录即将消失的社会肌理并融入居民生活。博伊斯曾谈“社会机体改造”,落地实践就是低层土壤改良的蚯蚓。为了避免幻觉,必须说这是宝贵的少数派。

坐在430公里奔向机场的磁悬浮上,百度地图已经找不到我在哪。物理移动超过了数据计算的速度。时空被科技压缩。

无人可以预测未来的日常,但未来从这些种子里成长出来,未来的肌理和色彩一定包含着今天所见场景的基因。

先知站在风洞口,接受上帝的启示,全身颤栗。他要离开原来的道路,朝着风洞敞开的方向前进,而前面是奇异的景象。斯皮瓦克说:这里是时间停止的地方,历史即将开始。