高校生命教育的现状、问题与对策的实证研究

——以某应用型高校为例

田美霞,潘娟,叶长青,谢艳

(南京工程学院门诊部 健康教育指导中心,江苏 南京 211167)

高校生命教育的现状、问题与对策的实证研究

——以某应用型高校为例

田美霞,潘娟,叶长青,谢艳

(南京工程学院门诊部 健康教育指导中心,江苏 南京 211167)

本研究以某应用型本科院校为例,大样调查了大学生生命教育的现状与问题。研究发现,当前高校生命教育总体效果良好,实现了预期教育目标。但也存在教师主动性不足、生命教育方式方法单调、教育内容脱离学生实际、特定群体生命教育针对性不足等问题。构建社会、家庭和学校“三位一体”的生命教育体系,加强针对性教育与心理干预,全面塑造积极向上的校园文化氛围,是进一步提升高校生命教育有效性的重要措施。

高校;生命教育;生命价值观;现状调查;对策分析

在高校中开展生命教育工作,有助于学生群体形成健康科学的生命价值观,为他们提供解决生命价值问题和舒缓心理压力的理论、方法和渠道,必要时为他们进行有针对性的、甚至一对一的心理疏导和行为干预。因此,生命教育是高校人才培养过程中的重要内容。

然而,近年来,许多高校频繁发生自杀或他杀事件,既有各年级的大学生,也有研究生、博士生甚至博士后。这不但反映了高校学生群体中依然广泛存在着对生命价值观的认识偏差现象[1],也在一定程度上说明了当前高校生命教育工作的薄弱和面临的严峻形势[2]。因此,在掌握高校学生群体生命价值观现状的基础上,深入调查高校生命教育的现状,总结高校生命教育当前存在的主要问题,寻找提高高校生命教育效果的对策,有助于探索高校生命教育的新模式、新思路,构建有效的“三位一体”的生命教育体系,从而保障高校学生群体健康科学的生命价值观的形成。

1 调查方法与样本

研究方法为调查研究,以问卷调查方式为主,辅以访谈,问卷调查通过第三方问卷调查平台“问卷星”在线进行。课题组在刘婷的生命教育有效性问卷的基础上,设计了“大学生生命价值观及高校生命教育实效性调查问卷”[2]。问卷共计39个题项,包括大学生基本信息、生命价值观的现状、成因、影响结果和高校生命教育有效性等3部分内容。访谈对象包括学生、教师、辅导员各5人,并依提纲分别进行。

问卷调查的对象为某以理工科为主的应用型本科院校1~4年级在校大学生,在2周内共回收有效问卷1 003份。其中,男生505人,女生498人;大一学生432人,大二251人,大三279人,大四41人;文科生占34.5%,理科生占65.5%。本调查的样本数量较大,样本分布基本均匀,符合该校学科特点,能够反映该校大学生生命价值观和生命教育的现状与特征。因当前大学生生命价值观的现状、成因、影响的调查结果和分析已另外成文,本文不予详述。

2 高校生命教育现状及其有效性分析

高校生命教育是高校人才培养的重要内容和环节,有效的生命教育将有助于大学生树立健康、科学的生命价值观,并在他们面对各种困难和挫折的时候选择正确而恰当的行为决策。近年来,已经有部分学者开展了高校生命教育有效性相关研究[3-5],这些研究都指出,目前众多高校对大学生生命教育的重视程度不够,相关的生命教育缺失现象严重。另外,虽然相关的研究正日趋增加,但学校生命教育有效性的研究主要针对中小学生群体,而关于大学生生命教育的研究还较少。本研究将在前期大学生生命价值观现状的调查分析基础上,通过一个普通高校的大样本调查,进一步深入分析当前高校生命教育的现状及其有效性。

2.1高校生命教育的现状分析

一是高校生命教育的缺失性。为调查生命教育是否缺失,本调查专门设置了“在你的大学教育中接触过具体关于生命教育方面的内容吗”题项。与已有的研究结论不同,回答“有,较多课程涉及到”占比11.17%,回答“有,部分课程有涉及到”占比68.1%,而只有11.47%的同学回答“完全没有涉及”。这表明,该校在人才培养中比较重视生命教育,在许多课程中设置或涉及了生命教育的相关内容,获得了绝大多数同学的认可。

二是课堂生命教育的主动性。课堂教学是大学生接受教育的主要环节,如果在课堂教学中能够主动将生命教育融合于通识教育和专业教育之中,则会大力提高高校生命教育的有效性。本调查设置了一般课堂教育和专业课堂教育是否能够主动、有意识地将生命教育融入课堂教学的题项,结果发现,在课堂教学中开展生命教育的现象比较普遍(均超过75%),但主动性不高(均不超过40%),而且专业课程的主动性(15%)较大幅度地低于通识课程(34.7%)。经过与两类教师的深入访谈交流,发现主要原因是在有限的课堂时间中,过多的生命教育内容将会影响正常的教学目标和进程的实现,特别是专业知识的内容教学难于向生命教育方向拓展。

三是教师群体生命教育的积极性。高校生命教育的主要承担者是与大学生接触时间最多最频繁的教师,如果他们能积极主动地与大学生进行近距离交流互动,就可以通过言传身教帮助学生树立科学健康的生命价值观。因此,本研究设计了高校教师群体是否能够传递正确的生命价值观、开展生命教育的积极性等两个问卷题项。71.7%的学生认为大多数教师都能传递科学正确的生命价值观,而49.86%的学生认为大部分教师愿意积极主动与学生交流生命价值问题。这一结果反映出教师群体生命教育的积极性还不是非常高,进一步的教师访谈表明,教师群体生命教育的积极性受到与学生交流时间、见面机会、个人事务、责任心、学校政策和校园文化氛围等因素的限制和影响。

四是大学生对生命教育的需求。63.71%的被调查者认为高校生命教育非常重要,29.11%的人认为比较重要,只有2.69%的人认为不重要。他们认为生命教育的目的是正确地认识和了解生命(90.03%)、学会尊重和珍惜生命(92.52%)、探寻生命的意义与创造生命价值(77.67%)。他们最想接受的生命教育是身体健康与心理健康教育(50.05%),其余依次分别为生存与发展的教育(21.73%)、生命与死亡教育(12.06%)和健康与疾病教育(11.76%)。大学生最喜欢的生命教育方法主要有情感体验法(83.95%)、心理疏导法(75.27%)和生命叙事法(69.39%),最不喜欢的方法是理论灌输法(26.32%)。

五是高校生命教育的方式。高校生命教育的方式直接影响大学生接受生命及价值观教育的效果,目前高校开展生命教育的主要方式包括生命教育活动、课堂的渗透教学、校园网络宣传教育,而生命教育的课程和专题讲座偏少。同时,在生命教育过程中,教师最喜欢采用的教育方式主要有案例讲述、互动交流、理论灌输,而与生命教育有关的实践活动和专题讲座的比重不足。

2.2高校生命教育的有效性分析

生命教育的作用效果反映在大学生接受生命教育之后效果的主观认知和行为表现两个维度上,我们的研究在这两个方面分别设计了不同的题项加以调查,下面简述调查的结果。

首先,生命教育效果的主观认知。生命教育效果的主观认知可以从学生满意度、生命教育的影响和生命问题的解决等不同角度进行调查。本调查发现,对学校开展的生命教育满意或非常满意的比例达到了72.38%,不满意和非常不满意的比例为27.62%。然而,交叉对比分析发现,学生满意度随着在校时间的增加呈现略为下降的趋势,表明高校生命教育的过程有待改进,实际的教育效果导致了学生的期望落差有一定的上升。

绝大多数同学认为学校的生命教育对其生命价值观有影响,其中31.01%的人认为有正面而积极的影响,认为没有任何影响的只占12.66%。但是在回答生命教育是否能够帮助他们解决生命价值观上存在的问题时,只有11.27%的人认为能够解决,却有85.84%的受访者认为不能够完全解决问题或者完全不能解决问题。这些调查结果表明,当前高校生命教育的整体效果基本达到了预期的目的,但与大学生群体的主观需求相比仍有相当的距离和改进的空间。

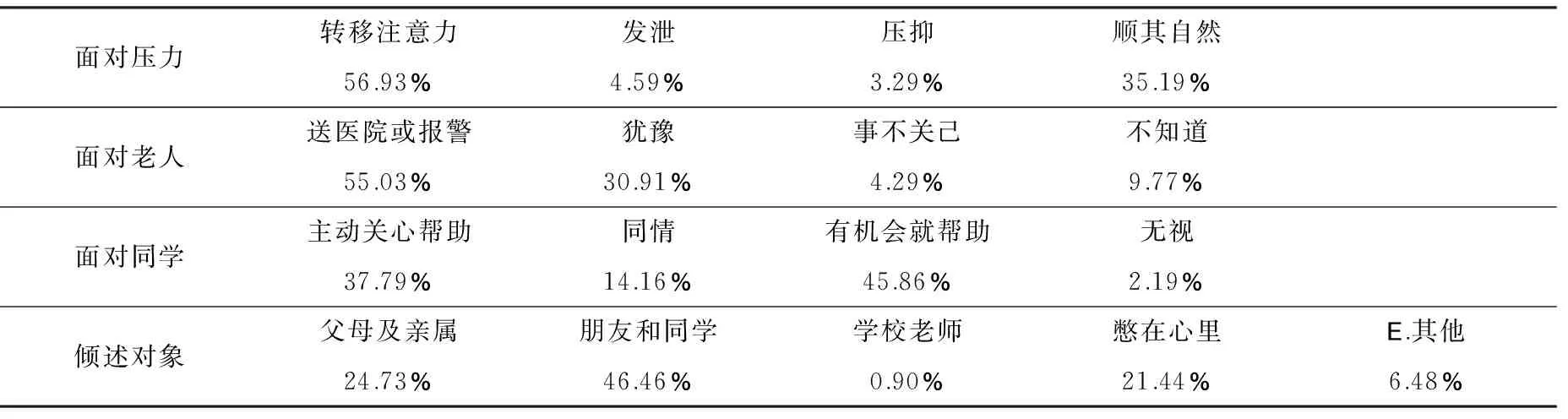

其次,大学生行为表现。大学生面对生命价值问题时选择的行为表现是他们所受到生命价值观教育结果的直接体现,因此,大学生群体的整体行为表现能够在一定程度上反映学校生命教育的有效性。本研究对大学生面对生命价值问题时可能产生的行为表现进行了调查,影响结果的调查包括4个题项,分别是“如何面对压力”“如何面对精神状态不好的同学和朋友”“如何面对躺在地上的老人”“面对挫折和孤独,向谁倾述”,调查结果见表1。

表1 大学生生命价值观的影响结果

由表1可以看出,在面对各种困难挫折时,绝大多数同学都会选择积极或自然的压力解决方法,但也有极少数同学会选择压抑在心里,不能够正确的面对问题。面对老人倒地,犹豫的比例较高,这与社会现实中存在着许多救人反被冤枉或勒索的现象密切相关,他们在救助与不利后果之间处于两难困境、难以决策;但值得高兴的是,仍有半数以上的同学采取了积极热情的行为。面对同学的困境,则有更高比例的同学愿意伸出援手,反映了我们大学生广泛拥有乐于助人的价值观。

在“面对挫折和孤独,向谁倾述”的题项上,近半数学生选择了向朋友或同学倾述,远高于其它选项,这是刚刚成为社会独立个体的必然选择,体现了他们寻求社会认可的心理需求(特别是同龄人的认可);父母和家人退居次席,代沟现象比较显著。另外,需要我们特别注意的是,有21.44%的人选择了“憋在自己心里”,这相对于“压力舒缓”问题中的“压抑”方式的比例明显偏高,也会导致个体感知到的压抑程度日益增强,从而会进一步导致心理问题日益严重。同时,令人遗憾的是,仅有0.9%的被调查者选择“学校心理咨询室老师、班主任、辅导员等”选项,这一数据强烈地表征出高校师生间关系的真实距离和陌生程度,也标志着高校由“学生管理”转变为“服务学生”的办学理念还没有真正落到实处,需要反思和调整人才培养的整个流程和所有环节。

需要特别指出的是,大学生当前的行为表现仅仅只能够部分地反映高校生命教育的效果,因为大学生当前的行为表现是由其生命价值观决定,而其生命价值观的形成是一个长期动态的过程,影响因素众多,而高校生命教育仅仅是其中的一个因素。

3 高校生命教育中存在的主要问题与对策

如前文所述,本调查的结果表明,被调查高校认真开展了生命教育工作,并贯穿于人才培养的各个环节,取得了良好的效果,学生的满意度较高。然而,调查同时也反映出当前生命教育工作存在教师主动性不足、生命教育方式方法单调、教育内容脱离学生实际、特定群体生命教育的针对性不足等问题,反映了高校依然存在着生命教育的薄弱环节或工作误区,这影响了整体的生命教育效果,忽视了特殊群体的差异化需求,使得大学生群体中存在着一定程度上的生命安全隐患,甚至有时会导致各种恶性的生命安全事件。

针对当前高校生命教育中存在的主要问题,结合问卷调查和深度访谈,我们认为,为了进一步提升高校生命教育的效果,帮助大学生形成科学健康的生命价值观,高校关键要做好如下一些工作。

一要构建有效的“三位一体”的生命教育体系。生命价值观的形成是一个长期的、多因素的动态过程,主要因素及其重要性分别为:性格经历、家庭影响、社会现象、社会交往和校园教育。虽然大学生的生命价值观由于个体的性格经历因素已初步形成,但是通过建立社会、家庭和学校“三位一体”的生命教育体系,可有效促进大学生群体科学健康的生命价值观的最终形成。在此“三位一体”生命教育体系中,高校确定生命教育的目标,设计教育过程和内容,选择教育方式方法。因此,高校是主导者、推进者,是整个体系运行的核心。家庭是大学生群体的主要物质来源和精神支柱,通过网络平台,保持与学生家长的密切联系,将家庭教育融入高校的生命教育过程,能大大提高生命教育的针对性和有效性。因此,家庭在高校生命教育中是一个极其重要的辅助环节。而正确的社会舆论导向和道德规范则为大学生树立了重要的行为标尺,为他们形成科学、健康的生命价值观提供了良好的社会环境,也是大学生生命教育过程中不可或缺的重要环节。

二要加强针对性教育与心理干预。当前的大学生生命教育在科学正确的价值观传授环节获得了同学生们的普遍认可,在校大学生对个体生命质量的认知现状较好,95%的同学能准确认识自己,这些同学的心理健康程度较高。可是,仍有不足5%的同学自我认知不清,心理健康程度较差的同学约占2%,这些同学应该是学校心理疏导或干预的重点对象。同时,调查表明,有近26%的同学不会缓解自己面对的各种压力;更重要的是,分别有14.46%和1.3%的同学偶尔或经常有自杀的想法,这些同学大多数性格内向,行为容易偏激。因此,生命教育过程中针对性的指导和心理干预环节需要进一步加强,充分发挥心理健康教育指导中心和各个班级中设置的心理委员岗位的职能,通过积极的一对一心理辅导和人文关怀,配以适当的家庭干预和关心,提高这一部分学生正确面对和解决生活中所遇到各种问题的能力,才能够真正提升高校生命教育的有效性。

三要全面塑造积极向上的校园文化氛围。有90%的同学认为校园文化对他们的生命价值观有较大的影响。高校的校园文化完全不同于高考导向的中学校园文化,差异化的职业方向、不同的人生价值取向、丰富多彩的校园活动、众多的社交网络和相对复杂的人际关系等都代表了高校校园文化的不同特征。另外,高校生活是大学生进入社会的最后一个成长环境,大多数同学将高校生活作为社会生活的近似或模拟,这一阶段的体验和感知将决定他们未来在更为复杂的社会生活中的态度和行为。因此通过课堂、网络、活动、专业实践等,全面塑造积极向上的校园文化氛围,有助于大学生形成积极向上的生命价值观和人生观,为他们进入社会做好最后的心理和思想准备。

[1] 梅萍.当代大学生生命意识与价值取向的实证分析[J].高教探索,2007(3):108-112.

[2] 刘婷.高校大学生生命教育实效性研究[D].武汉:武汉纺织大学,2013.

[3] 金平,陈齐苗.以人为本视阈下的大学生生命教育[J].教育与职业,2011(11):49-50.

[4] 黄培清.当前大学生生命教育存在的问题与对策[J].教育探索,2011(5):140-141.

[5] 侍海艳.大学生生命教育的现状与优化[D].南京:南京师范大学,2011.

(责任校对莫秀珍)

10.13582/j.cnki.1674-5884.2016.08.048

20160614

南京工程学院党建与思政研究课题(SZ201616);南京工程学院高等教育研究课题(2015YB13)

田美霞(1973- ),女,山东枣庄人,助理研究员,主要从事健康教育研究。

G444

A

1674-5884(2016)08-0154-04