他山之石未必攻玉

——中国污染场地治理的思考

尧一骏

关注

他山之石未必攻玉

——中国污染场地治理的思考

尧一骏

据央视报道,2016年4月,常州爆发了“常州外国语学校污染事件”(以下简称“常外事件”):常州外国语学校自2015年9月搬到新校址后,很多学生出现了各种不适症状,而原因被怀疑与附近化工地块所产生的污染有关。“常外事件”引起了国内外媒体的广泛关注,并引发了人们对我国污染场地治理的讨论。

土壤污染治理的主要矛盾

“常外事件”的发生是偶然的,但也存在其必然性。在我国快速的城市化过程中,随着“退二进三”、“退城进园”等发展规划的执行,成千上万的工矿企业被搬迁,余下的空地建上或者计划建上新的住宅楼、商业楼以及学校等。然而,2014年环保部和国土资源部发布的《全国土壤污染状况调查公报》显示,超过30%的前工业用地存在着不同程度的污染。如果不对这些受到污染的地块进行合适的处理就直接利用,可能会对居民的生命安全和身体健康产生严重的威胁。

目前,关于国内污染场地总数并没有准确的数字,一般只能通过个别省份公布的数据,依据GDP、人口和面积进行反推。例如,江苏省在“十二五”期间关闭了7000余家污染严重的化工企业,至2014年2月,中国台湾地区累计发现污染场地5411处。依据这些数字,可以推断我国的潜在污染场地总数大致在10万~100万之间。

根据2013年中国产业信息网整理的部分数据,平均每修复一块污染场地,需耗资4600余万元。以上文统计的全国污染场地的数量下限,即10万处为计,要尽数修复国内的污染场地大约需要46000亿元。然而,事实上,2015年国内在污染场地修复上的投入仅仅为20亿~30亿元,约占当年GDP的0.003%,而美国同期投入是其GDP的0.1%,意大利是其GDP的0.25%。以美国占GDP0.1%的比值计算,我国每年应该投入约600亿元人民币。

但事实上,作为一个发展中国家,中国必须将有限的资源投入到再生产过程中,因而暂时不可能像发达国家那样对环境保护高投入,即使我国的土壤和地下水污染问题比西方发达国家要严重。即使从现在开始,中国每年投入约600亿元人民币进行土壤修复,相对于全部修复10万块污染地块所需的46000亿元也是杯水车薪。

而且,我国的污染场地总数并不是一个静态的数字。欧盟的统计数据表明其污染场地数量年均增加约3%,如以此标准衡量我国的污染场地,则意味着污染场地数至少年均增加3000。事实上,这个数字可能还过于保守。因为我国仍是一个处于工业化的国家,相比处于后工业化时代的西方发达国家,土壤污染问题更为严重。

综上,目前制约我国土壤治理的主要障碍是极其有限的修复资金和不断增长的污染场地之间的矛盾。

两个解决之道

要解决或缓解这个主要矛盾,有两个办法。

第一个办法很简单,投入更多的钱来治理土壤。撰写这篇文章时,正是《土壤污染防治行动计划》(即“土十条”)即将颁布的前夕。之前业内人士均对此抱以厚望,希望在“土十条”的刺激下,国家和社会在“十三五”期间每年投入4000亿元,5年投入2万亿元进行土壤污染的治理。然而,这个期望不大现实。早在今年1月,针对社会上流传的“‘土十条’可以带动国家和社会几万亿元投资”的说法,环保部部长陈吉宁就作出了针对性解释。他说,“土十条”治理土壤污染,是个“大治理”过程,不是要投入几万亿元。我们强调的是风险管控,要管控土壤污染风险,而不是简单依靠巨大的资金投入”。伴随着“土十条”的出台,相信在“十三五”期间国内对土壤治理的投入会增加,但这仅够对某些具有高度商业价值(相对修复费用)或污染状况特别严重,对附近居民的健康构成严重威胁的地块进行修复,对于大部分污染场地的治理,还必须另寻他策。

另一个办法,就是陈吉宁部长强调的土壤污染风险管控,即不修复或不完全修复土壤,通过改变土地使用方式,管控土壤污染的健康风险和生态环境风险。

从理论上讲,污染物要作用于人体,必须同时存在污染源、暴露途径和受体三个条件。改变暴露途径,可以有效降低风险。例如,在危险固体废弃物的传统处置方式中,放射性污染物有两种最终处置方式:深海填埋和废弃矿井处置。在这里,污染物并没有去除,但由于没有暴露途径,因而对人体不存在风险。类似的,一块污染场地,如果要盖住宅楼,那么它的主要暴露途径可能是气态污染物的室内吸入,因此风险控制就相对比较严格,修复标准就要很高,花费也很高。但如果不盖房子,改成绿地或者公园之类,暴露途径就变成室外吸入或者就不存在了,风险控制就相对宽松,修复标准就很低甚至可以不用进行修复,投入也相对较低。通过改变土地的使用方式,就可以达到减少治理费用但控制土壤污染危害的目的。这里要注意的是,风险管控并不单单指改变整个地块的使用方式,通过调整地表建筑物的布局以及通过末端防治等措施,同样可以达到不修复或者不完全修复污染土壤但控制土壤污染危害的目的。

待商榷的他山之石

无论是纯粹的土壤修复还是风险管控,均建立在对污染场地风险评估的基础上。风险评估的结果决定了污染场地修复的范围、深度和强度,也决定了污染场地风险管控方式的选择。风险评估的主要手段包括采样监测分析和模型预测。

由于我国污染场地治理的历史较短,在实际工作中借鉴了不少西方发达国家,特别是美国的经验。然而他山之石,是否可以攻玉,还有待商榷。

例如,环保部2014年颁布的《污染场地风险评估技术导则》就借鉴了很多美国ASTM-RBCA技术文件的内容。然而,美国的风险评估技术往往是针对典型的美国污染场地,上面已盖有建筑物,其风险评估的目标是当前场地上居住或生活的居民,因此其对风险的判断以实地监测为基础,模型的预测只是作为辅助;而中国的污染场地往往是搬迁场地属于棕地再开发项目,风险评估目标往往为未来场地修复后盖好房子住进来的居民,因此对其健康风险的判断无法以当前监测结果为基础,只能依靠模型进行预测,当前土壤和地下水的一些调查和监测数据只能作为辅助间接的手段或者作为模型参数使用。值得注意的是,这里的模型并不单纯指的是狭义的数学方程,美国环境保护总署指出,根据以往经验总结的污染物浓度衰减系数等方式同样属于模型预测。

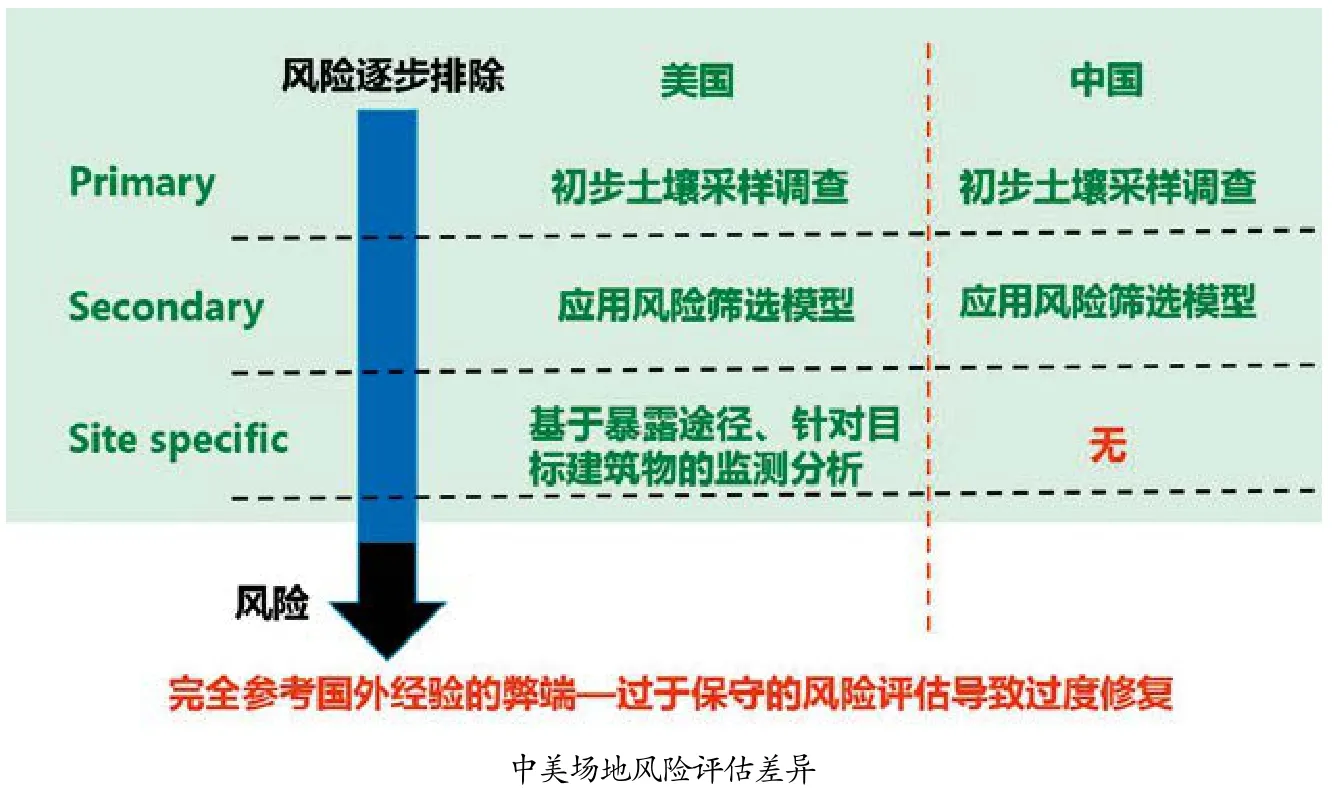

直接套用美国的现成技术对国内复杂的场地进行风险评估,往往会造成风险误判。在美国,风险评估往往是多层次逐步排除风险的结果。例如,风险评估的第一步,往往是对场地的调查,进行初步的土壤和地下水采样分析,确定一个大概的污染带范围:我们可以虚拟一个场地,假设第一步我们判断有100座房子在污染带上,居住可能存在风险;第二步,通过风险筛选模型的计算,可以进一步排除一些房子里的居民的健康风险:在上面那个虚拟的场地上,假设通过第二步我们排除了90座房子里面居住的人的健康风险,只剩下10座房子可能不安全;第三步,针对污染物的性质及其暴露途径,对每个房子采取基于场地特征的监测方案以最终确认污染物的暴露风险是否超过限定值:在虚拟的场地调查中,第三步的结果是最后确认只有两三座房子可能具有风险,这样就可以对具有风险的房子采取末端风险控制的方式,而不需要将整个场地进行修复,从而大大降低场地治理成本。

而对我国的污染场地进行风险评估,第一步的土壤和地下水的采样分析和第二步的运用风险筛选模型的计算都没有问题。但第三步,由于我们的污染场地大部分属于搬迁场地(即棕地再开发, brownfield redevelopment),上面并没有任何目标建筑物,风险评估的目标人群需场地修复或者改造后才会进入场地,因此无法像美国那样进行第三步的基于场地特征的监测方案。只能依据第二步的风险筛选模型计算结果预测风险,这样就容易造成风险误判。以此制定的场地修复标准往往太过严格,或以此制定的风险管控措施往往选择较为有限,不利于场地的实际修复。

美国的特征场地类型决定了其主要利用监测来判断风险,而模型仅作为辅助用,其应用的模型往往较为简陋,离实际情况差别较大;中国的场地类型决定了其必须依靠模型(广义)来预测判断未来的风险,完全依靠美国的技术是走不通的,必须根据我国的国情,发展符合自己需求的风险评估技术,而这有待于土壤治理投入的提高和土壤治理实践经验的积累。

(作者单位:浙江大学环境与资源学院)