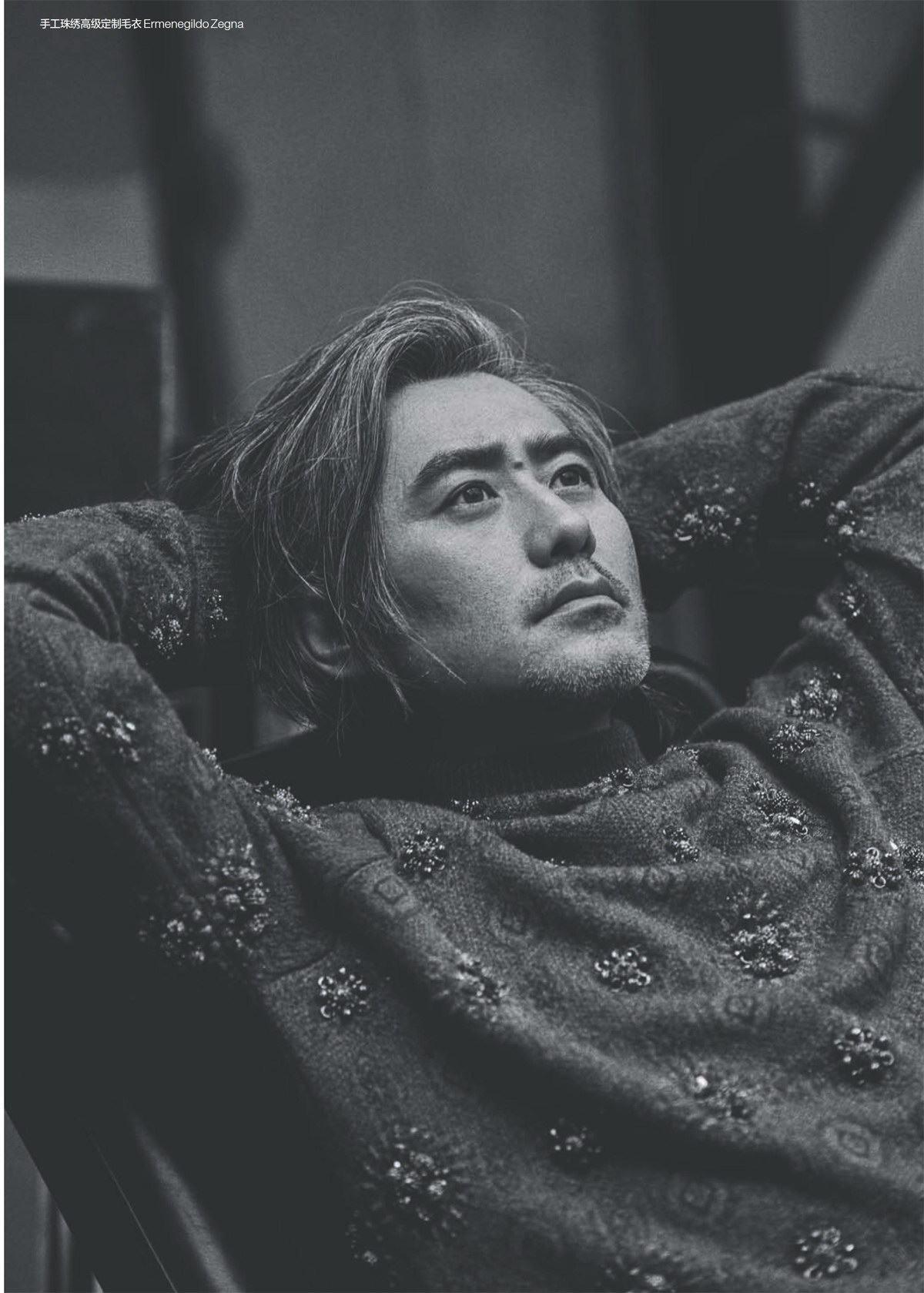

吴秀波善人之忍

吕彦妮

北京东三环一处写字楼内朝西的房间,是吴秀波在经纪公司的私人办公室,在整个办公区的把角处。墙上挂着很多画,靠墙的地上也堆放着好几幅镶在相框里的画作,有的还没拆掉保护膜。大茶几是复古的旧皮箱改造的,一整排西装就挂在龙门架上横在房间中央。一切摆设显得随意且热烈,乱中自有分寸。

短暂从电视剧《军师联盟》劇组回京,就是为了给自己20多天的时间,留胡子。他饰演的新角色司马懿,全剧年龄跨度数十年,胡须存留即是年龄变化的一个标志。青壮年时期的戏结束了,接下来要进入中年,得让胡子自己自自然然地长出来。

已是立秋时节,近酉时,太阳临夕照。吴秀波窝在沙发里吃一个加了薄脆的煎饼,咯吱一口咬下去,脆生,再就着一碗豆腐脑,呼噜呼噜地三勺两勺就见了底。这是他—天里的第一顿饭,“时候儿有点儿不当不正啊,你别介意。起床一睁眼就去录音了,还害你等了那么久。”

趁他吃饭时闲谈。一天天在镜子里看着自己的胡子长起来,会对“进入”下一个时期的司马懿有切实的帮助吗?

“那有点儿夸张。”他不温不火地拆题。

或许因为这不是我们第一次以工作之名相见,所以他可以并没有什么禁忌地戳破一些事:“我接受采访时,最常感觉到和谈话者彼此之间的一个误区就是,对于一个人来说,某种境遇一定会导致出一个必然的结果,然后,一个人取得的成果一定又取决于他前边的那些历程……”他一早看穿了提问者这些“简单粗暴”的心思,知道这样看起来戏剧性强,比较好写文章。“可是,对一个^来说,他差了哪天都活不到今天,但是你说究竟哪天对他的影响大?这个很难说。”

胡子的问题如是。

一个戏剧人物的构建过程,岂是一把胡子的有无、稀疏或稠密可以简单以概的事情。

“所谓善人之忍,是善于控制自己的心性。”

外界对眼下这部由他担任总监制、总制片人和男主角的作品——《军师联盟》的描述皆是“密谋五年”、“规模宏大”、“斥资数亿”之类的形容。

“我演司马懿(二声),我为什么管他叫司马懿(二声)呢?我怕你不知道,他实际叫司马懿(四声)……”吴秀波不谈那些,反而以这样一板一眼地告解自己角色名字正确读法的方式开始这场谈话。

他总结大多数男孩看“三国”,20岁喜欢看关张赵马黄——关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。“为什么呢?因为这些人能打,年轻气盛,就喜欢看这些人。”等到30岁的时候,就喜欢看诸葛亮,因为这个人聪明;40岁喜欢看曹操,因为他有权势;50岁就喜欢看司马懿了,因为他能忍。“据说60岁的人才会喜欢看刘备,因为会做人。只是一个传闻,不知道是不是准确,但是多多少少有一些方向性的色彩。”

吴秀波选择让司马懿进入自己趋向“知天命”的生命里,原因很朴素。

“我老是被问同一个问题:你拍司马懿,你是为了告诉大家一个什么道理?我没道理。我拍司马懿是为了解决我的问题。为什么人活到50岁要看‘忍’字?这就是我要解决的问题。你如果能明白我的行为是在解决我的问题,这就是我全部的。”

吴秀波1968年秋天生于北京,16岁考取中央戏剧学院表演系,20岁毕业后被分配到铁路文工团话剧团。天生有一副好嗓子的他满怀最初的歌手梦自此开始飘邈不羁的走穴历程,并在入职7年后不惜为此辞去了文工团的铁饭碗。辞职次年签约音像公司。之后又在市场大潮的席卷下开始了做老板的经历:酒吧、饭馆、服装店……样样触及如鱼得水,几年后,再次两手空空回到麦克风前,发现唱歌不再能够给自己内心凿实的满足,最终又折返回一个演员的身份里。从2002年第一个片约《蓝色较量》,到2010年让他名声大噪的《黎明之前》,8年里30余部影视作品里的磨炼,让时年42岁的吴秀波以“刘新杰”的躯壳被铭记,那般面目上波澜不惊内心里信念惊人。

他形容多年前的自己,“躁动、不安,欲望太强,太想要什么。”现在亦无心怀把控自己的期许,“没有,身不由己。”唯一的愿望是希望“变得越来越平静”。所以他看中司马懿。

“司马懿挺安静的。”对历史略知一二的人都会了解他的“善忍”。

史书中关于司马懿如何能攻善守、审时度势的故事,族繁不及备载,其中经典一战即其与诸葛亮之间的一场心理角逐。

有记载,青龙二年(234年)八月,司马懿“坚壁拒守,以逸待劳”,与诸葛亮相持百余日,后者数次挑战,他皆按兵不动,静待其变。后来诸葛亮还派人给司马懿帐中送来“巾帼妇人之饰”,想要激他出兵,司马懿仍无声响。

后世总会将这种“忍”想象成一件痛苦的事,穷尽笔墨想象这位历史豪杰的别扭、较劲……

为此,吴秀波不以为然。

“我以为如果一件事,让他内心特别痛苦和较劲的话,他不会坚持那么长时间。所以他一定是善人之忍。所谓善人之忍,是善于控制自己的心性。”这份“善于”,便是吴秀波想要靠近、表现这个人物的重要原因。

“人类是没有知识的。

人类有的只是自以为是。”

为什么要忍?

问题就在这里了。但是吴秀波同时清晰地知道:答案是没有的。

“答案是没有穷尽的……”

一个"问题提出来,过一段时间暂时有了答案,答案以后一定就是还有答案,层出不穷。

“原來人说天是圆的,地是方的,这就是答案。后来才知道,不对,天也不是圆的,地也不是方的,地是圆的。然后人又以为地球是中心,不对,地球是以太阳为中心的。接下来又发现了宇宙,宇宙是无垠的,时间是无限的……我们现在都不知道我们生活在哪儿。我们哪有知识啊?人类是没有知识的。人类有的只是自以为是。所以我觉得所有的总结和回答问题的答案是可笑的。这是我的态度,我认为人没有答案,人只能一个一个解决问题。”

所谓“解决问题”,实则又是消解问题。

“比如说如果我很胖,我看到了6个瘦子,问他们怎么减肥。他们说给我了6种方法,一个说做高温瑜伽、一个说跑步、一个说不吃……你还会苦恼,听谁的啊?但如果你到了另外一个国家,发现全是胖子的时候,你就会很幸福了。不是因为你有了正确答案,而是你没了问题。”

他再以《西游记》为例。“孙悟空、猪八戒、沙僧,那原来就是三个凶徒,杀害生灵,烧杀抢掠无恶不作。那你说,他们这一路走到西天,究竟是找到了答案,还是解决了问题?你看到《西游记》最后取完经,唐僧拿过来发现那只是一堆白纸。是因为在这一路上,这几个人解决了问题,不再杀人了,不再放火了,不再奸淫抢掠了,他们就好了。”

所谓取经,待你抵达时才会知道,“目的”已经成为最微不足道的事情了。

很长一段时间里,与吴秀波有过接触的媒体都会生出相似的感受,他几乎很少正面回答某一个问题,时而玄乎,时而盘绕,甚至讲话的语调和语速永远保持在一个频率上,几无波澜和起伏。气定神闲坐在那里,你问吧,他反正无招无式,任一切落花流水。

“对。你会发现我所有跟媒体的问答都是没有答案的。我在做的,只是不停在尝试着抹掉你的问题,把你每一个问题后面的那个问号去掉。”

他顶不愿意说假话。“我不能骗你,我不能说我真知道那些答案。你问我司马懿什么样子,我哪儿知道他什么样子啊,对吧?我们谈论这个的前提甚至首先要慎重考量‘他在历史上是绝对存在过’这个话。因为你没见过他,我没见过他,我们谁也没见过他,谁也不敢保证,他就真的存在了,或者说即便他存在过,你除了那些史书上的忘情演绎或所谓考古专家找到的一些典籍以外,根本无法重新构建这个人……”

吴秀波通体像有一股流泻不息的气。凡事惯从根部说起,一条脉络通上来,枝枝蔓蔓散去。一时若难以随他一道纵观全局,过些时候醒过味来,也发现确实是难以辩驳的一整套观念。

“我就是一个没有答案的人。我就是情不自禁地这么活下来了。我不以为我拥有知识,我只是擁有感受和一些比较本能的反应。”

他也困惑,自己一直在接受采访时说真话,可是对方不信。

“我见过这样的。他问我,你在乎吗?我说不在乎。他问你真不在乎?我说真不在乎。他说你不可能不在乎。我说,你觉得我在乎那是因为你在乎,我真不在乎。”吴秀波笑了,抬起攥成一个拳头的右手,半掩住嘴,却还是没遮住嘴角弯起的弧线。

“那么多幅世界名画,也没有一个作画者在底下写上解释。”

所以当被问起关于扮演司马懿的细节,吴秀波自然是不说的。

“这就像变魔术,而变魔术最重要的不是特别得意地告诉观众,我是怎么变的。”他信奉的,是如果一部戏演成了,在短期内都不要告诉别人自己是怎么塑造他的。变魔术的人如果前脚给你变完了,你正在惊讶和回味的时候,他告诉你戏法的秘密,就算不上是一个称职的魔术者。

“因为我不是人生的老师,我是演戏的,演戏是为了给你带来快乐,而你最大的快乐是你自己的脑子去思考出来的。就像我请你吃一个煎饼,我如果真的对你好的话,也不会说,我嚼完了吐给你,那就太恶心了,没法吃了。”

他说“表达要适可而止”,“那么多幅世界名画,也没有一个作画者在底下写上解释。”

为着司马懿,吴秀波将三国格局起初形成至后汉时期的历史脉络整个通顺下来,包括后期儒家文化的发展进程。再由宏观入微观,庖丁解牛一般探看、了解司马懿家族的故事。“董卓作乱的时候,他们家是怎么跑出来的?他的父亲跟曹操是什么关系,他为什么一开始不跟曹操当官……所有这些东西。”

在他看来,“表演就是活着”,既然要活,就要活得真切。创造一个角色,表达他,前提是要先“看到”他。

他所谓的“看到”,不是一张照片一副脸孔,而是他的家世、回忆、处世态度。虽然最终我们从荧幕里看到的,司马懿的话是从吴秀波的嘴里说出来的,却也要“符合这个人的文化水准、经历、背景,符合他的所有身世的可能。每一个关于他生命的细微记录,都有可能影响你在表达他的态度上的作为。”

他做历史剧,也心明,都是给现代人看的。“我拍出来也不可能给司马懿寄过去。所以至于像与不像,就只能看这个角色,跟观众们心中的历史环境是不是结合。”

吴秀波两只手搭在膝头,不急不缓谈论起《军师联盟》将会面对的观众与作品和这亿万个体的关系。

“每个人观看的乐趣,大多数与自己的得失有关系,得失又与眼界有关。”

他将观众以性别划分。

女性在现今的中国社会中,关心情感的得失远多于工作和社会地位的得失,这其中一部分原因是社会环境导致的,女性更容易认为,自己的幸福与否很大程度上取决于情感关系中所处的位置和占有的资源。“但这并不是错误。”吴秀波一脸客观公正。在剧作里,针对大多数女性观众的状态,他安排了司马懿和他的原配夫人张春华,以及后来曹丕赐给他的妾这三个人的情感故事。

言及男性。

无论上下五千年抑或新中国成立以来,大多数男性都要承担为家庭生计负责的劳动,又由于自古以来,男人多以体力工作见长,所以男性在社会中一直占有主导地位。

“为什么会有‘莫谈国事’这句话?那一定是有人在谈国事。那么,谁在谈国事呢?大多数是男性。那女性在聊什么?女性在聊情事和家事。男性聊国事,其实聊国事为了什么?也是为了家事。家事又是从哪里来的呢?从情事。所以情事、家事、国事,其实是息息相关的,但是由于身份的不同,性别的不同,立场的不同,有的男性看见的是国事,有的男性看见的是家事,女性大多数看见的是清事和家事。”

吴秀波以这样的思考维度,衡量自己作品的现实意义。同时也说到风云变幻的国际形势。“如果今年美国竞选的当选者会是那位女性的话,那么世界上包括美国、英国、德国、韩国、中国台湾在内的国家和地区,国事主导者就都成为了女性,女性也慢慢地会看到国事了。所以我以为,这个电视剧表述的历史,和那段历史中的国事、家事和情事,会带给现代人一些话题和启发。”

他话至此就算是彻底了,再不准备多解释戏剧的功用。“我以为艺术本身最重要的不是直指目的,而是交流的过程。”好的作品,是你看的时候会想到自己。

“只有那种极不聪明的创作者,才会在作品放之前使劲告诉你他要讲什么。我以为如果是那样的话,其实对这个故事是不负责任的,也是对观看者的一种痛苦的绑架。”

戏剧,比我们目之所及的所有人存活的时间都长,它在历史的进化过程中曾经被赋予过各种各样的意义,吴秀波尊重每一种意义。“但是我以为戏剧首先要唤起人观看的欲望,可以给人带来快乐,从快乐的过程中丰富了生活,导致人们不再去想现实的生活,可能也能减轻和解决现实生活的一些痛苦,无外乎如此。”可是另一个层面上,他覺得有趣的是,戏剧大抵又是区别于游戏的。你打麻将也会有愉悦,但是打着打着,输了钱,就会想起,该交房租了。

“戏剧有的时候呢,讲的就是房租。”

除了电视剧,吴秀波近来另外一个重要的工作是重新回到一档喜剧表演的电视节目中,担任主持人。他没有什么推辞的理由,因为一起合作的人都是“不用人家请,我都想跟这些人在一块儿待着”的喜剧人,“他们都具备一些让人觉得快乐或者温暖的素质,你说跟人聊天,谁还不愿意去一个轻松热闹温暖的地儿啊!”

“笑啊……是解决问题成本最低的一件事儿!”他难见地提高了调门说这话。

节目录制大多数时候总在晚上,一录录一夜,他也不觉得累,坐在场边的高脚椅上,看喜剧,也捡着镜头之外舞台上下的乐子。也不是那种哈哈大笑的肆意,就是高兴。也有困扰,一个是节目规则太残酷,演两期就有淘汰机制,他不喜欢这种预先设定的输赢。还有一个是,作为主持人和其中一个战队的队长,他还得保持一个绷住的“男神”形象,“好多时候,还得忍着,不笑。”