下刚果盆地白垩系碳酸盐岩储层沉积模式与储层预测

徐微,吕明

(中海油研究总院)

下刚果盆地白垩系碳酸盐岩储层沉积模式与储层预测

徐微,吕明

(中海油研究总院)

下刚果盆地下白垩统碳酸盐岩沉积区位于海底地形受盐层影响较大的地区,呈现出多级坡折的特征,对该区下森贾组(Lower Sendji Fm.)沉积储层的预测难度增大。运用层序地层学理论和混合能环境的沉积模式,剖析了邻区M油田下森贾组储层类型和成因演化特征,提出两级坡折的古地貌是因盐运动和碳酸盐选择性生长而形成。通过此地貌对海平面的独特响应,建立了研究区下森贾组低水位和高水位体系域两种不同的沉积模式。借助OpendTect软件的层序结构解析技术,进行研究区下森贾组沉积旋回韵律体的自动追踪。预测下刚果盆地研究区的碳酸盐岩储层在下部的低水位域和海进体系域可能更发育,钻探结果证实下森贾组碳酸盐岩储层确实发育于下部的低水位域和海进体系域。关键词下刚果盆地;下白垩统;碳酸盐岩储层;沉积模式;储层预测

1概况

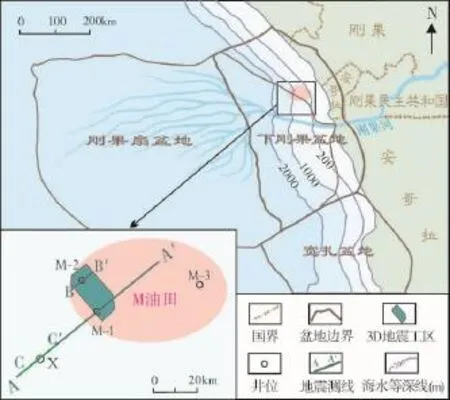

下刚果盆地为西非被动大陆边缘含盐盆地,是当今国际上最受关注的油气勘探热点地区之一[1]。据盆地中的已有钻井揭示,白垩系阿尔布阶下森贾组(Lower Sendji Fm.)碳酸盐岩储层是盆地的主要勘探层系[2],因而该地区的沉积储层研究是油气藏勘探潜力研究的重点。白垩系沉积厚度为200~2000m,平均厚1250m。由于研究区受盐构造影响较大,沉积的储层可能呈多坡折沉积特征,且区块内的钻井均未钻到白垩系,因而对此储层的预测难度较大。

前人对下刚果盆地白垩系下森贾组碳酸盐岩沉积储层方面已开展过一些研究。郑荣才①、于水等[3]认为,下刚果盆地的白垩系阿尔布阶碳酸盐岩地层可分为5个Ⅲ级层序,沉积水体呈随层序向上加深的趋势,地形自下而上逐渐由无坡折的斜坡演化为沉积坡折;沉积岩性也由浅水灰岩演化为三角洲—半深海的砂泥岩。在程涛等[4]建立的浅海碳酸盐岩缓坡台地沉积模式中,将下刚果盆地自陆向海划分为混积滨岸、后缓坡、浅水缓坡和深水缓坡四种亚相。而Fort等[5]对下刚果盆地盐构造的同沉积变形作用模拟实验显示,盐运动的起动坡度为3°。这种坡度应该属于斜坡地带。

图1 下刚果盆地研究区地理位置及钻井分布概图

根据分析,下刚果盆地白垩系下森贾组碳酸盐岩的沉积应是有坡折的镶边台地,而研究区X井区处于台地的斜坡地带。在后期井位目标的研究工作中,发现前期的评价成果已经无法满足储层精细预测,沉积模式与储层预测的工作尚有待进一步细化。

本文以邻区M油田(图1)已钻遇白垩系的M-1井、M-2井以及这两井所在的三维地震区块为精细解剖对象,对郑荣才、于水等研究的5个Ⅲ级层序之一的SQ3层开展更为精细的沉积模式和储层预测的研究工作,旨在丰富下刚果盆地盐上的下森贾组碳酸盐岩的沉积模式,为研究区油气勘探提供参考。

2 沉积演化

早白垩世阿普特期,下刚果盆地处于被动大陆边缘盆地坳陷早期,在准平原化的破裂不整合面之上的大范围热沉降,造成海水侵入而形成宽而浅的地表海;之后,在半干旱的气候下,海水蒸发沉积了较厚的盐岩层;至早白垩世阿尔布期(为上森贾组和下森贾组沉积期),随着气候变潮湿,开始发育碳酸盐岩[6]。研究区下白垩统碳酸盐岩就属于受大地构造和盐岩影响较大的地层,盐岩的活动,产生了多个小型的坡折,坡折带的存在会造成对海平面变化更独特的沉积响应:当滨线徘徊在坡折带附近时(即低水位域发育期),沿坡折带发育的高能石灰岩区会加速发育,形成障壁岛,使坡折之上向陆方向的缓坡区成为低能泥灰岩发育区(如潮坪、潟湖等),潮汐作用相对加强[7];当海平面加速上升,使滨线越过坡折带后(即海进域—高水位域发育期),原来的障壁岛被部分淹没,滨线快速迁移到缓坡的近陆端,使缓坡上出现较多的高能区灰岩发育区,如各类滩、坝等,波浪作用相对加强。因此,在具有坡折的环境中,有些部位低水位期储层发育,有些部位则高水位期储层发育,所以有必要先建立对应的沉积模式来进行沉积和储层预测。

前人对M油田下森贾组所作的Ⅴ级层序下平面沉积相的研究②陶维祥.刚果(布)Haute Mer A区块油气勘探潜力评价及目标优选[R].中海石油(中国)有限公司北京研究中心,2009.显示,潟湖发育分别出现在浅滩的东部、西部和北部,而在一般障壁—潟湖体系中,潟湖应出现在浅滩的内侧(向陆的方向)。研究区潟湖位置的反常变化也有可能是多级坡折体系响应高频海平面变化的结果。对于以盆地边缘缓坡为背景的河流—三角洲—滨海相为主的海岸体系来说,水动力状态复杂,是典型的受潮汐和波浪影响的混合能海岸沉积环境。相邻沉积相界线的变化,不仅有平行岸线方向的,也有垂直于岸线方向的,这反映了混合能环境下沉积作用从浪控到潮控的转变。

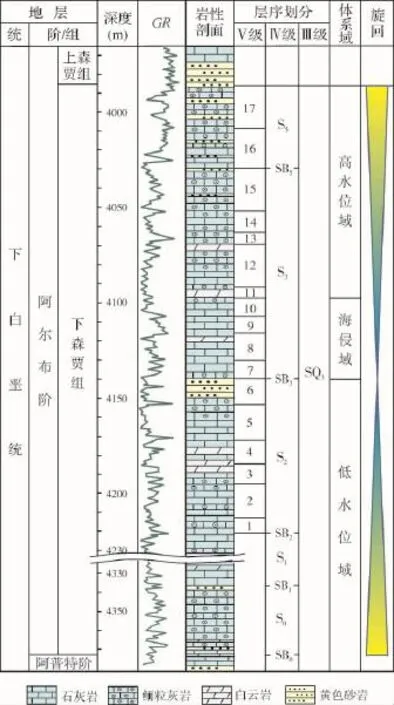

对邻区M油田钻井资料中储层岩性的统计分析表明,下白垩统下森贾组储层的岩性主要有四类,即颗粒灰岩(鲕粒灰岩、生物碎屑灰岩、核形石灰岩、球粒灰岩等)、砂岩、砂质灰岩和白云岩。以M油田的M-1井为例,主力储层是高能环境下形成的鲕粒灰岩,它在上部的高水位体系域(为台缘滩相)更为发育,因而储层厚度大,物性好,油层段多;而在下部的低水位体系域(台内滩相)则鲕粒灰岩较少,厚度相对变薄,且砂质成分增多(图2)。

图2 下刚果盆地M油田M-1井白垩系下森贾组综合柱状图

据M油田东部更近岸的M-3井中出现砂岩与碳酸盐岩互层或混积岩的现象可以判断,此工区确实受到陆源碎屑的影响,在M-1井4 140~4 283 m 的GR曲线(图2)上也反映了岩性有规律地出现向上变细或向上变粗的旋回,陆源碎屑应属近源三角洲沉积。这些三角洲的影响范围也与体系域有关,一般在低水位域时期范围更大一些。在我国青海湖现代沉积考察中也揭示了类似的三角洲与碳酸盐岩互层的混积岩沉积③。在三角洲平原的分流河道微相中,疏松砂与致密碳酸盐胶结砂呈互层的出现,被解释为洪水期以陆源碎屑沉积为主,枯水期则因陆源碎屑供给不足,沉积物受原地碳酸盐胶结。

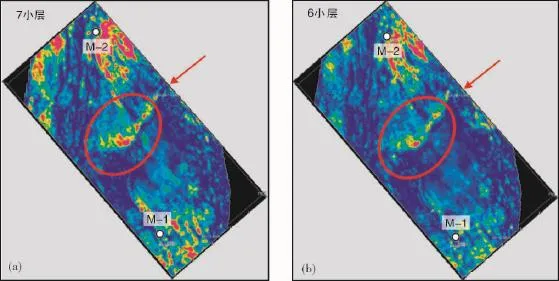

本研究以M油田三维地震区(图1)的数据为基础,所提取的Ⅴ级层序地震属性图揭示,地震区内的沉积相带除具有NW向的线性展布特征外,还有些是呈NE向线性展布的(见图3a和3b的红色圆圈中)。这种NE向的线性展布应与东部的砂质三角洲的影响有关,在M-1井和M-2井的钻井资料中也揭示了低水位域时期砂质成分明显增多。

图3 下刚果盆地M油田区下森贾组7小层和6小层能量地震属性平面图

3 沉积模式

综合考虑以上这些因素,本研究分别建立了对应该区低水位体系域(LST)和高水位体系域(HST)的沉积模式(图4)。低水位体系域时期以障壁岛、潮汐通道、潮坪、潟湖、三角洲体系为主(图4a),高水位体系域时期以镶边陆架断续出露的障壁滩、后面的局限海潟湖,潮—浪滨海为主(图4b)。

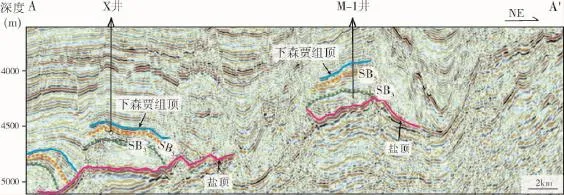

这种沉积模式的意义在于更有助于沉积储层的预测。以X井的预测为例。据横截于研究区的区域地震剖面(图5)显示,M-1井区和X井区都处在盐底辟造成的隆起上,因而研究区有可能形成多级的坡折体系。如前所述,M油田(M-1井区)的主力储层是高能环境下形成的鲕粒灰岩,它在上部的高水位体系域中更为发育,厚度大,物性好;而在下部的低水位域中则厚度变薄,陆源碎屑供给增多。显然,X井区的坡折当时确实存在,并等于或较低于M-1井区的海拔,这使其能在低水位域时成为M油田之外的障壁岛。

从上述的沉积模式可以推断,X井的鲕粒灰岩或高能灰岩储层应在低水位体系域和海进体系域更发育,且储层有向下变好的趋势,但前提是要有较大幅度的海平面下降,否则就有可能不发育鲕粒灰岩③。

4 井间沉积演化模拟

层序地层学代表了地质学领域的一场革命,它是一种划分、对比和分析沉积岩性的新方法。OpendTect软件是在强化细微地震信息的基础上,利用层序地层学原理,通过分析不同沉积体地震信息三维空间分布特征,来进行沉积韵律体的识别和小

图4 下刚果盆地研究区下白垩统下森贾组碳酸盐岩多级坡折的沉积模式

图5 下刚果盆地X井区与M-1井区地震剖面图

③ 王琪.青海湖现代沉积考察[R].中国科学院地质与地球物理研究所兰州油气资源研究中心,2013.层的自动追踪与对比,最终是将沉积旋回韵律体对比追踪时深域的结果转换到Wheeler域。该软件的层序地层学解释系统(简称SSIS)模块通过对沉积旋回韵律体的自动追踪、Wheeler域自动转换以及沿任一小层面提取和分析地震属性这三大技术,实现了无井区或低勘探程度区层序地层学研究的工业化应用④傅群.层序地层分析及岩性地层圈闭识别系统[R].北京世纪科乐科技有限公司,2014.。

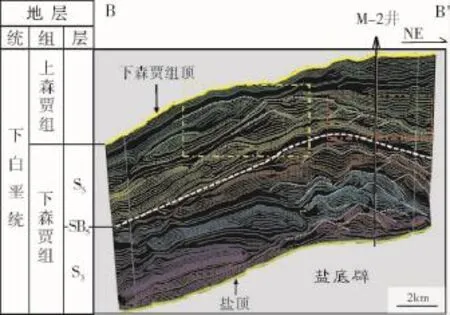

利用OpendTect软件的SSIS模块Wheeler域自动变换技术,以M-1井—M-2井间二维地震数据为基础,层序界面在Wheeler域中主要是根据剥蚀面和准层序的叠加样式进行判别,识别出了各层序的界面,并划分了体系域。

通常,在常规地震剖面上进行层位自动追踪,主要是考虑地震振幅信息及同相轴的连续性,而SSIS模块在使用数据驱动追踪小层时,由于应用了带有倾角、倾向信息的Steering数据体加以控制,它除了考虑地震振幅、同相轴连续性外,还根据顶、底层位控制部分的地震数据样点,在小层数最多的剖面位置给出起始点,然后根据局部地层倾角、方位角信息进行搜寻反射能量最大值,以寻找到下一个控制点,如此类推,直到追踪出沉积体内部结构的控制小层。通过沉积体内部结构的追踪,获得内部的各个小层,就为建立沉积韵律体提供了数据基础,并可动态恢复沉积演化过程。

以M-1井和M-2井间二维地震数据为基础,以下森贾组顶层为上控制层,以盐顶部为下控制层,在OpendTect软件的SSIS模块中进行沉积旋回韵律体的自动追踪。在恢复沉积演化的过程中,发现在鲕粒灰岩发育层段,层序内部结构呈连续性较好的线性特征;在砂质碎屑增多时,层序的内部结构呈丘状的进积、退积或加积特征(图6)。

图6 下刚果盆地过M-2井区的层序结构解析图

5 钻前预测和钻后评价

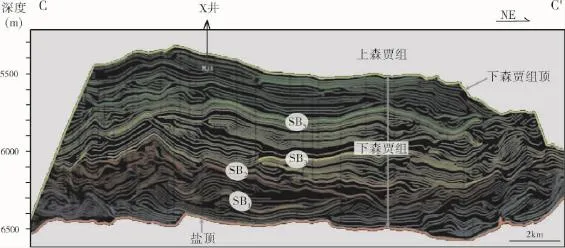

钻前预测据研究区的地理位置和新建立的分高、低水位体系域的沉积模式(图4)推测,X井低水位域应发育有较好的碳酸盐岩储层。已知M油田内M-2井区在SSIS模块下的层序结构解析图(图6)反映了鲕粒灰岩发育层段的层序内部结构呈连续性较好的线性特征(但在砂质碎屑增多时,层序内部结构会呈丘状的进积、退积或加积特征),而对比研究区内X井区,其层序结构解析图(图7)也呈连续性较好的线性特征,但并未见丘状特征,由此推测X井区储层为鲕粒灰岩,且砂质碎屑的影响较小。

钻后评价经钻探的X井揭示,下森贾组地层的岩性为:上部为薄层浅灰色泥质细晶灰岩、细—中晶灰岩与灰质泥岩互层,随着深度增加,泥质成分变少,变成厚层微晶灰岩和细—中晶灰岩为主,含泥质灰岩。灰质泥岩,呈深黑色,偶为灰色。该井在5162~5165m段因发生溢流而关井,无岩屑返出。在5165m处,钻进时速曾接近60m/h,属于放空状态。同时,在5192~5193m、5211~5212m、5258~5259m、5322~5323m、5357~5358m、5422~5423m等处发生钻时快进,钻速由小于9m/h加快至原来的3~4倍,最大钻速达到33 m/h。一般认为,钻速高于30 m/h就属于钻井的放空状态。根据录井的放空、溢流、快进和测井曲线特征认为,该目的层段储层为孔洞型鲕粒灰岩。测井曲线特征呈现:深、浅侧向测井(LLD和LLS)值降低,自然伽马(GR)值总体降低,且密度(DEN)、自然伽马、深浅侧向和孔隙度(PHIE)的测井曲线均呈锯齿状,与塔河油田奥陶系碳酸盐岩缝洞储层的垮塌充填型溶洞的曲线特征[8]相似。因此认为,下森贾组碳酸盐岩储层的发育厚度较大,从5 150 m至5 522 m,共计372 m(斜厚),均为鲕粒灰岩储层,其发育的位置与前期预测的“研究区储层在低水位域和海进域体系较发育”的认识完全吻合。

图7 下刚果盆地过X井的层序结构解析图

6结论

(1)建立的下刚果盆地研究区白垩系下森贾组两级坡折的碳酸盐岩沉积模式,分低水位体系域和高水位体系域两个不同时期,低水位体系域时期以障壁岛、潮汐通道、潟湖、三角洲体系为主,高水位体系域时期以镶边陆架断续出露的障壁滩、后面的局限海,潮—浪滨海为主。

(2)利用OpendTect软件所作的沉积演化模拟技术预测了研究区中下森贾组鲕粒灰岩储层发育。结合建立的沉积模式认为,下森贾组储层应在低水位域和海进域较发育。X井的钻井结果证实了下森贾组在高水位域不发育,而低水位域发育了372m(斜厚)鲕粒灰岩储层。这与钻前预测完全一致。

(3)综合X井的录井放空、溢流、钻井中快进等现象以及各种测井曲线特征,认为研究区下森贾组为孔洞型灰岩储层。这也说明,该区可能还存在次生孔洞型储层,这对扩大勘探领域具有积极意义。

[1]邓荣敬,邓运华,于水,等.西非海岸盆地群油气勘探成果及勘探潜力分析[J].海洋石油,2008,28(3):1-19.

[2]范红耀,张金淼,张益明.地球物理技术在下刚果盆地碳酸盐岩储层预测中的应用[J].洁净煤技术,2012,18(2):115-118.

[3]于水,文华国,郝立华,等.下刚果盆地A区块下白垩统Albian阶沉积层序与古地理演化[J].成都理工大学学报:自然科学版,2012,39(4):353-361.

[4]程涛,陶维祥,于水,等.下刚果盆地北部碳酸盐岩层序地层分析[J].特种油气藏,2012,19(2):25-28.

[5]Fort X,Burn J P,Chauvel F.Salt tectonics on the Angolan margin,synsedimentary deformation processes[J].AAPG Bulletin,2004,88(11):1523-1544.

[6]赵灿,郑荣才,于水,等.下刚果盆地A区块下白垩统阿尔布阶混积相研究[J].特种油气藏,2011,23(3):84-90.

[7]莫尔 克莱德H.碳酸盐岩储层—层序地层格架中的成岩作用和孔隙演化[M].姚根顺,等,译.北京:石油工业出版社,2008.

[8]徐微,陈冬梅,赵文光,等.塔河油田奥陶系碳酸盐岩油藏溶洞发育规律[J].海相油气地质,2011,16(2):34-41.

编辑:赵国宪

Xu Wei:MSc.,Senior Geology Engineer.Add:CNOOC Research Institute,6 Taiyanggong Nan Str.,Beijing,100028,China

Sedimentary Model and Prediction of Cretaceous Carbonate Reservoirs in Lower Congo Basin

Xu Wei,Lü Ming

Lower Cretaceous Lower Sendji carbonate sediments are widely distributed in Lower Congo Basin.The Lower Sendji submarine topography that is affected on the underlying salt dome is characteristic of multi-leveled slope breaks,which increased the difficulty of reservoir prediction in the study area.Applying sequence stratigraphy theory and the mixed sedimentary model,the type and genesis of the Lower Sendji reservoirs developing in adjacent M Oil Field are analyzed,and it is deduced that just the salt movement and carbonate selective growth brought about the twolevel paleo-geomorphy.Based on the unique sea level response to the paleo-geomorphy,two different sedimentary models of both low-stand and high-stand system tracts are built up.By the sequence frame analysis technology in the OpendTect software,the Lower Sendji sedimentary cycle rhythms are automatically tracked in this study area.It is predicted that the carbonate reservoirs should develop well in the low-stand system tract and the transgressive system tract in study area and resultantly the drilled data of Well X confirmed as same as the prediction.

Lower Cretaceous;Carbonate reservoir;Sedimentary model;Reservoir prediction;Lower Congo Basin

沉积·储层

TE121.3

A

10.3969/j.issn.1672-9854.2016.01.006

1672-9854(2016)-01-0035-06

2014-07-02;改回日期:2015-12-09

本文受国家“十一五”重大专项“西非被动大陆边缘盆地海底扇等勘探目标评价与优选”(项目编号2008ZX05030-003)的资助

徐微:女,1981年生,硕士,高级工程师。石油地质学专业,主要从事层序、沉积、储层方面的研究工作。通讯地址:100028北京市朝阳区太阳宫南街6号院B座。E-mail:baiyunbing1124@163.com

①郑荣才.刚果(布)Haute Mer A区块碳酸盐岩储层评价研究[R].成都理工大学,2009.