美国中小学数字公民素养教育现状及启示

张冬冬

编者按:作为世界上互联网应用与创新的前沿国家,美国的中小学数字公民素养教育起步较早,并在学术界与专业机构系统研究的基础之上,初步建立了国家标准规范引领、学校家庭协同整合、社会力量积极参与的数字公民素养培育体系。因此,我们以美国为典型,与大家分享国外的中小学数字公民素养教育经验。

● 概述

在我国,这几年以互联网为代表的信息技术在社会的各个领域已经显现出巨大的变革力量,塑造了众多行业新的业务运行模式,在教育领域中的应用也在渐趋深入,但与此同时,在我国的各级各类学校中,关于数字公民素养教育的关注与教育干预还得不到应有的关注与重视。

美国作为世界上社会信息化转型较早,信息技术在生产、生活中应用较普及的国家,很早就开始研究与实践数字公民素养教育,并在学校、家庭、专业机构与社会力量的支持下,形成了较好的数字公民素养协同培育体系。在此背景下,借鉴其先行经验,对比国情差异,迁移创新,是在较短时间内推进我国中小学数字公民素养教育值得推荐的途径。

我们认为,美国教育界在相关标准指导下,在整体规划上纳入数字公民素养教育,倡导家校联系,同时包括专业机构、商业公司在内提供支持,创设氛围的做法,对我国正处于萌醒时期的数字公民素养教育的发展具有一定的启发意义。

● 美国中小学数字公民素养教育的特点

从总体上来看,美国的数字公民素养教育经历了一个“公众觉知—研究者倡导—教育主管部门关注—社会力量介入”的阶段。

1.研究先行,标准引领,教育内容系统全面

本世纪初,随着数字时代的到来,以及互联网等信息技术在社会生活中应用的逐渐深入,网络安全、网络欺诈等消极现象也开始出现。于是,美国的教育者、公共知识分子和媒体开始关注并思考:人们应该如何理性地使用数字技术这把双刃剑?如果数字公民素养成为未来同时生活于现实与数字空间的公民的基本素养,那么教育界应如何实施指导与干预,让他们既具备在数字空间畅游的能力,又能在诱惑面前保持行为的规范与理性?

在此背景下,数字公民素养迅速成为一个新兴的研究领域,不仅涌现了Mike Ribble、Karen Mossberger等一批数字公民素养教育的研究者和布道者,而且得到了美国国际教育技术协会(International Society for Technology in Education,ISTE)等专业机构的关注,并且一大批致力于数字公民素养教育的专业机构、公益组织与研究项目也相继涌现,如Common Sense Media、CyberWise、NetSmart等。2015年,致力于推进数字公民素养教育的学术大会“数字公民素养峰会”正式创办,每年举办一次。在某种程度上,这些都意味着数字公民素养作为一个独立研究领域的地位被正式确立,并催生了《学校中的数字公民素养》(Digital Citizenship in Schools,ISTE出版物)、《数字孩童养育》(Raising a Digital Child,Mike Ribble著)等具有较大影响的数字公民素养教育研究成果。

随着这些研究的深入,美国的教育决策管理者也响应了对中小学生数字公民素养教育的呼声,开始以标准、规范的形式在教育规划中融入数字公民素养教育。例如,在由美国教育部联合哈佛大学、哥伦比亚大学等名校制定的“共同核心课标”(Common Core State Standards,CCSS)中,数字公民素养虽然未作为独立的课标阐明,但其内容和要求却融入到了各个主题的课程目标中。在《英语语言艺术标准》的“达到大学和职业要求的听说能力标准”(W.7.6)中,明确要求学生“利用包括互联网在内的技术进行写作、协作与在线发布,并正确地引用资源”。

ISTE则对数字公民素养教育的目标与内容进行了更详细的阐述,如在2007年公布的《美国国家教育技术标准(学生版)》中“数字公民素养”就已经成为标准的六大主题之一,同时在2016年的第2版标准中再次加以修订。

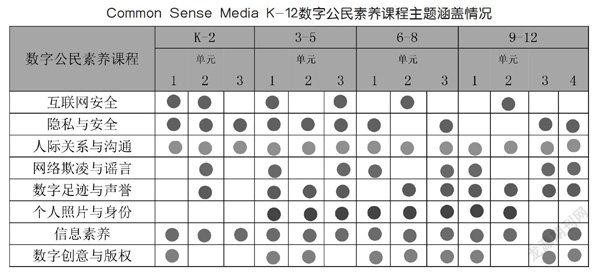

这些标准都较为系统、全面地涵盖了数字公民素养教育的各个核心主题。由于这些标准在美国各州中小学中选用的范围甚广,所以这不仅使数字公民素养教育迅速成为众多学区、学校、教师和家长关注和重视的问题,而且为数字公民素养教育的实施提供了可循之本、可依之据。例如,美国富有影响力的Common Sense Media的数字公民素养课程体系就是依据共同核心课标、ISTE标准来研制的(如上页图1)。

在课程内容上,美国较流行的数字公民素养教育课程基本上已经涵盖了ISTE等标准的数字公民素养教育目标及具体要求,并结合不同学龄段学生的特点,采用螺旋式课程的方式循序推进。上页表为Common Sense Media的数字公民素养课程体系的主题覆盖及年级分布情况。

2.家校协同,社会参与,营造协同培育空间

数字公民素养教育专家Mike Ribble博士认为,学生的数字公民素养教育需要依靠学校教师、家长和社区的共同力量,特定的数字公民素养教育主题在不同的实施主体与实施情境下更能得到体现与落实,如上页图2所示。从这个角度来说,有效的数字公民素养教育,不仅需要在学区或学校统筹规划下教师、家长的紧密协同,也需要社会或互联网大环境来营造较好的培育氛围。

基于这一设想,美国不同学区以及专业机构提供的数字公民素养教育,在实施主体上也较好地体现了家校协同的思想。通常,除了面向学生的课程体系与学习资源外,还随附面向教师与家长的实践指南以及技能培训。以Common Sense Media的数字公民素养课程体系为例,每一单元的主题课程除了学生学习资源、活动建议与评价工具外,还包括家庭参与(Engage Family)环节,即为学校与教师提供家校协同的策略与建议。

同时,美国政府、大型互联网公司与公益组织也在儿童互联网使用等问题上通过法律、企业协议等方式进行了规范,这也为数字公民素养教育的实施营造了较好的氛围。美国政府从1998年起就相继发布了《儿童在线保护法案》(Child Online Protection Act)、《儿童在线隐私保护法案》(Children's Online Privacy Protection Act)、《儿童互联网保护法案》(Children's Internet Protection Act)等法令规范互联网企业与公民。一些大型互联网也相应地在各自的产品和服务应用条款上增加了旨在保护未成年人网络安全的条款。例如,在全球最大的在线学习社区Edmodo中,面向未达法定年龄的学童开课的教师账户,必须提交其教师身份证明方可开课;未成年人在创建Google、Facebook等服务账户时,亦有类似的保护条款。

社会力量的支持还体现在直接参与到数字公民素养教育的实践中。很多社会机构开发数字公民素养教育完整的课程体系,供学校、家长选用。除了前文述及的Common Sense Media外,比较有影响力的课程提供者还包括ISTE、Lynda、CyberWise等。另外,Google、Microsoft等公司因其产品和服务受众甚广,也专门围绕其产品应用开发了专题式的数字公民素养教育系列课程。

难能可贵的是,大多数此类课程均采用开放、共享的方式供学校自由选用。部分机构如Common Sense Media等不仅课程完全开放,还提供了配套的教师、家长培训包,以及包括学生契约、班级张贴海报等在内的完善的教学工具包,另外还提供了师资认证服务,使得学区与学校在推行数字公民素养教育时能更好地保障质量。

3.形式多样,学做结合,关注素养实际提升

依据迪克凯里《系统化教学设计》中的教育目标分类理论,数字公民素养主要还是属于态度层面的目标。这也就是说,单独通过传统课堂教学中善用的认知干预的方式,很难真正塑造意识与行为习惯层面,其较合适的方式是在长期的师生与亲子互动中,以成人示范、榜样感染、知行结合、案例分析等形式循序渐进加以干预,当然也需要前文所提到的社会大环境的支持。

在学校数字公民素养课程的教学组织上,Mike Ribble凭借自2003年开始的研究经验,提出了一个数字公民素养习得的四阶段学习模型,如上页图3所示。这一模型将学生数字公民素养学习设计为认识、指导实践、典范引领、反馈分析四个循环不间断的过程。在整个学习过程中,学生在教师的指导下持续反思,不断内化。这一模型也在众多的数字公民素养教育课程的设计中得到了鲜明的体现,同样以Common Sense Media数字公民素养教育课程体系为例,每一主题的课程通常会以典型的案例作为导引,之后引导学生辩识发现同类现象,然后提供实践类活动让学生反思,提出对策与解决方案。图4显示的是该课程面向9~12年级网络欺凌专题的课程学习界面。

● 对我国中小学数字公民素养教育的启示与建议

1.提高认识、统筹规划,形成整体推进规划与培育氛围

从美国等发达国家的经验不难看出,要实施和推进数字公民素养教育,不仅需要教育管理部门的规划、家长的支持参与,还需要政府部门、研究机构等外部力量为未成年人营造较好的技术应用环境与培育氛围。

当前,我国关于数字公民素养及其重要性的认识已经得到了部分教育者、研究者的关注,也有一些先行者开始自发在日常教育教学中融入数字公民素养教育。但总体上讲,教育主管部门、教师、家长及公众对这一问题的严峻程度还未得到应有的重视。在这一背景下,我们呼吁教育主管部门在学童技术应用问题上深入研究、统筹规划,将数字公民素养教育的内容融入教育规划与育人目标,学校和家长相互配合、协同支持,互联网企业等社会力量也要在国家互联网应用法案、规范的框架下,为数字公民素养教育提供智力支持,营造安全、有序的数字空间与培育氛围。

2.加大研究、建立规范,形成符合国情的课程体系

要实施有效的数字公民素养教育,需要先对数字公民素养的困难挑战、培育目标、核心主题、受众特点等基本问题建立系统理解,然后在此基础上探索并形成推进规划、实施路线和具体的干预策略。从这一意义上讲,有必要继续加大对数字公民素养教育的基本问题的研究,为相关实践提供决策支持,在这一方面,高等院校、研究机构的相关专业研究人员也有必要形成这种使命感。

当前,我国已经制定了《中国教育技术标准》(Standards of Educational Technology of China,SETC),对学生、教师、教育管理者和教育技术职业人员应具备的教育技术素养做出了明确规定,但此标准中更关注的只是数字公民素养教育中技术素养部分的规范要求。随着数字化的深入,我们也期待涵盖完整数字公民素养教育主题、符合我国教育教学现状与国情的标准出台,为一线的实践提供规范与指导,指导学校、教师和专业机构完成相应的数字公民素养教育的课程体系建设与实践指南开发。

随着信息技术的发展,数字公民素养教育的内容与主题也会相应变化,因此,无论是标准还是课程,也有必要持续修订、同步更新。一线实践的参与者,需要在不断循环的行动研究中开展数字公民素养教育的反馈分析,在反思中不断总结实践经验。

3.家校联动、社会参与,建立协同的教育实践体系

教育是社会的一个子系统,有效的数字公民素养教育也绝不只是教育者一个群体在战斗,它需要协同家庭、社会的力量,所以要加强教师这方面的专业发展培训和家长的指导能力,整合社会可用资源,建立协同运作的数字公民素养教育实践体系。

首先,需要建立紧密的家校联动机制,吸纳家庭教育的潜力。家长作为孩子的启蒙教育者,对孩子的身心发展影响非常巨大。特别是对于数字公民素养这样的主题,来自家长的行为示范、日常指导往往比单独的学校教学单元更有效,也更深入意识层面。

其次,数字公民素养教育也需要得到研究机构、社会力量的支持。当前,在我国的互联网企业、研究机构、公益组织中,对此问题的关注者不多,能以课程开发、实践指导等形式指导、推进数字公民素养教育的更是寥寥,我们也期待众多关爱下一代成长的社会力量能投入这一实践,与学校、家庭通力合作,共同担任起培养未来数字公民的重任。

参考文献

[1]Alberta E.Digital Citizenship Policy Development Guide[J].Alberta Education,2012(1).

[2]Simsek E, Simsek A.New Literacies for Digital Citizenship[J].Online Submission,2013(1).

[3]Searson M, Hancock M, Soheil N, Shepherd G.Digital citizenship within global contexts[J].Education & Information Technologies,2015,20(4):729-741.

[4]Howard P.Digital Citizenship in the Afterschool Space: Implications for Education for Sustainable Development[J].Journal Of Teacher Education For Sustainability,2015,17(1):23-34.

[5]Orth D.& Chen E..The Strategy For Digital Citizenship[J].Independent School,2013,72(4):56-63.

[6]ISTE Standards For Students.ISTE[DB/OL].http://www.iste.org/standards/standards.

[7]Mike Ribble.Digital citizenship[DB/OL].http://www.digitalcitizenship.net/Resources.html.

[8]Common Sense Media.Common Sense Education's K-12 Digital Citizenship Curriculum[DB/OL].http://www.commonsensemedia.org/educators/digital-citizenship.