寻找物理课堂教学中的“第七感”

戴加成

儿时就对老师充满好奇和敬意的我,高考志愿义无反顾的填报了南京师范大学,大学毕业至今我一直在江苏省南菁高级中学工作,从踏上那心仪已久的三尺讲台开始, 10多年来,我一直在问自己一个问题,除了考点我还能教会学生点什么?如果学生把学过的知识都忘了,还能留下点什么?如果不考试了,我还会教书吗?正是在这些问题的推动下,我慢慢理解到培养学生物理学科核心素养的重要性,探究和创新能力应该是物理学科最重要的核心素养。如何能培养学生的探究和创新能力,什么样的课堂才能激发学生的创新精神?黑格尔说:“美是解放人的”。人解放了就会获得自由,只有获得自由人才能创造。教学是一门艺术,艺术的最高境界是美,而美的本质又在于创造。国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)明确提出,要改进美育教学,提升学生审美能力。2015年9月28日,国务院办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》,提出要加强美育的渗透和融合。一时间美育被提到了前所未有的高度,我突然意识到在物理课堂教学中要努力挖掘审美因素,提升物理课堂教学的“美感”,解放学生,培养学生的探究、创新能力。如果说人的第六感是直觉,那么美感也许就是“第七感”吧。如何寻找物理课堂教学中的“第七感”呢?我想可以从以下几个方面来考虑。

一、要挖掘教材中的审美因素

物理教材是遵循认知规律,主要从认知的角度来考虑编定的,充满灰色的理性。而这种灰色的理性并不符合中学生的认知规律,这就需要将这些灰色理性的内容从审美的角度加以“翻译”。对教学内容进行广泛而深入的挖掘,揭示出各种知识的美的信息,使学习内容成为审美对象,从而让课堂教学充满审美的亮色。例如“光的粒子性”这一节内容,本节涉有关事项杂乱,关系新奇,内容很抽象。本节实验涉及(1)正向电压和反向电压,遏止电压;(2)光电子、光电流、饱和电流;(3)光、光强、光频率、截止频率;(4)光强与电流关系、频率与电流关系、电压与电流关系、电压与动能关系;(5)光强、光频率与发生光电效应条件的关系;(6)光强、光频率与遏止电压的关系,光频率与遏止电压的关系;(7)逸出功与截止频率的关系。如果不能抓住问题的本质,将复杂关系进行简化,一节课下来,学生往往一头雾水,云里雾里。在教授这节内容时,我尝试着从以下几个方面来对教材内容进行再加工,使教学内容体现简洁美,表述美,形式美。

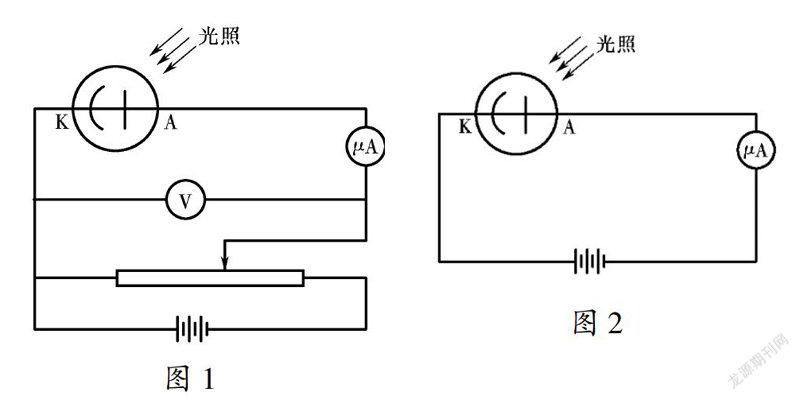

(1)改变教材中的调压方式以简化电路(见图1和图2)。不用滑动变阻器连接调节电压,直接采用可调电压的电源,这样电路从分压式连接简化为一个电源与光电管串联的电路,且省去电压表,只串联一个微安表测电流,电路尽显简洁之美。(2)抓住“电流”以简化变量之间关系。电流在本节中处于核心纽带地位,本实验中通过探寻“光电流的变化与什么有关?”将纷乱复杂的关系归结到“与光电流的关系”身上,使得关系变得简单,使表述美变为可能。(3)优化组合,合理有效地嫁接“探究”与“分析”的过程。本节教材编写是按先“实验现象——再理论分析——再发现问题——再寻求新理论”的顺序。这样顺序应当是从“适宜读”的角度进行编写的,但若课堂上也按这样的顺序进行实际教学,则学生面对众多扎堆的陌生现象,思维会显得混乱。因此,本节适宜按学生的认知特点,将课堂教学调整为分步探究,每一步探究又分为三步曲:“实验前的分析或猜想”+“实验验证”+“实验后的本质探讨”。即依据电路先“让学生分析或猜想”,再“实验验证”,再依据“实验与预期”的情况比较,针对“吻合”或“矛盾”作进一步的探讨,以揭示其本质原因,获得新的理论,尽显探究之形式美。

二、要美化教学的各种手段

将审美引入教学,渗透到教学手段中,艺术的使用各种教学手段,已经越来越受到教育工作者们的重视。教学语言作为重要的教学手段之一,其审美表现力越强,就越利于学生欣赏和接受。所以课堂上我尽量使自己的语言“抑扬顿挫”“富于变化”“充满表现力”“满怀期待”……在一次万有引力的高三复习课上,我暂时放下了对知识点的罗列和习题训练,满怀激情的讲述了万有引力定律的发现过程,当时自己也被那伟大的发现过程和科学家的无私奉献勇于探索的精神所感染,课后,很多学生很真诚的对我说:“科学家真伟大,科学创造真神奇,科学规律真漂亮!”让作为物理老师的我倍感自豪,感动至今!同样非语言表达在课堂上也不容忽视。一个微笑的等待,一个鼓励的眼神,一个肯定的手势,都会让学生如沐春风,在美的体验中感受成功的愉悦。

物理学是一门以实验为基础的科学,传统教具和实验是物理课堂教学中不可或缺的教学手段,有着不可替代的审美表现力。新的教学手段的出现不能替代传统教具和实验,比如把实验的过程录下来在课堂上播放,学生虽然可以看到实验过程却无法身临其境(比如冷、烫、电击感等身体体验),更无法动手操作,这样学生获得的经验是不全面的,也很难激起学生对物理学科美的期待。所以在课堂上能做实验就绝不用录像或动画替代。比如在库仑定律一节中,上课一开始,做演示实验。将一小块锡箔纸系在绝缘细线下端,用毛皮摩擦过的橡胶棒去吸引锡箔纸,发现锡箔纸被吸引到橡胶棒上后又被弹开。生活中的静电现象学生常见却不得其解。面对“静电现象”觉得神密而又有趣,在学习了第一节《电荷及其守恒定律》的基础上,激发出了学生进一步探究的欲望。在此情况下,从熟悉而常见的“静电现象”实验入手,慢挑轻点,让学生自然进入“细致观察——深入思考——分析推理”的探究性学习中。学生的求知欲一下子被点燃,对接下来的学习过程充满期待。“毛皮摩擦橡胶棒——靠近悬挂着的锡箔片。”就这么一个小静电实验,最简单不过的过程,却细节地挖出了“摩擦起电”、“感应起电”、“传导起电”、“电荷的性质”,“电荷守恒”,看似观察一个小实验,却自然地复习了前一节的这些内容。进而,再进一步通过本实验中“吸引”和“排斥”现象的探讨,自然地走到了新课的探究之中。传统教具和实验的审美表现力可见一斑!

三、要营造教学审美场

作为教师的我时刻提醒自己要提升自身审美素养,将课堂教学当成一门艺术,要用艺术的眼光看待学生,要保持“放慢脚步、静待花开”的美丽心情。优化教学过程的审美设计,充分考虑学生的学习心理与审美需要,整体把握,对教学进度与结构作出艺术化的安排和调整,使教学节奏疏密相间,张弛结合。课堂上能激起学生对美的注意和美的期盼,有美的感知和感官的愉悦,对美的理性认识和美的满足。比如在演示实验时,放手让学生观察,分析,猜想,讨论,仁者“见仁”,智者“言智”,各书其“见”,……,有小心翼翼的试探,有大胆的尝试,有巧妙的构思,也有异想天开的设想。老师不必作什么要求,不加限制和束缚,但课堂并没有不着边际,似乎被一个看不见的场控制着,围绕着教学的中心内容开展,在相互交流和争鸣中,课堂教学层接展开,内涵问题递进深入,……。这个看不见的场就是由老师精心设计的演示实验和学生大胆探究的氛围共同营造的教学审美场,在这种氛围中可以将育人效应发挥到极致。

教学审美场是师生之间形成的一种平等、愉快、尊重、合作的师生互动的充满活力的课堂气氛。爱因斯坦曾说过:“如果一个教师使自己周围充满一片死气沉沉的气氛,那么一切都将在这种气氛中凋零枯萎。谁把教学搞得生动有趣,谁才是一个善于教学的人。”怎样才能营造生动活泼的课堂气氛?在教学实践中我经常引入一些游戏因素。游戏没有明显的外在目的,不是功利性的活动,是身心愉悦的体验,可以最大限度的激发学生的参与热情。比如一次讲超重和失重这一节内容时,为了让学生体验超重和失重,我在教室前放了一个测体重的地秤,并用摄像头将地秤的读数及时投影到教室前的屏幕上,这样全班同学就可以一起看到地秤的瞬时读数。然后请同学上来比试谁可以获得最小(大)的读数。游戏过程中同学们发现有些明显体重很重的同学却获得了比自己轻很多的同学还要小的读数,一下子激起了比赛的热情,同学们用更快的速度蹲下或起立来获得和自身体重差异很大的瞬间读数。这时老师再提出问题,造成这种现象的原因是什么呢?同学们结合刚才的游戏体验运用牛顿第二定律很快分析出了原因,一节课就这样在欢快的游戏中结束了。后来每当涉及到有关超重失重的问题时,同学们总是能想起这个有趣的游戏,并能很好地理解超重和失重的本质。

诚然,在寻找物理课堂教学第七感道路上的我还是个新手,追求物理课堂教学美感的途径除上述以外应该还有很多。比如提高教师自身审美素养的同时提高学生的审美能力和意识,审美场的营造既要注重气氛也要重视环境,将音乐、舞蹈等艺术手段融入教学等等。这一切对我来说虽然才刚刚起步,但我相信在目前全社会都倡导美育的大环境下,通过大家的共同探索,未来的物理课堂定会呈现各美其美,美美与共,美不胜收的大美景象!

【参考文献】

[1]李如密.教学美的价值及其创造[M].广州:广东高等教育出版社,2007.