事业单位改革阶段效果评估

贡森 田琳琳

事业单位登记管理制度改革是当前全面推进中国事业单位改革的重要组成部分和基础环节,对于实现中国公益事业单位的健康可持续发展具有重要意义。

事业单位登记管理制度是中国规范政府管理事业单位的行政行为和事业单位自身开展公益服务行为的一项重要制度,以1998年国务院颁布的《事业单位登记管理暂行条例》(国务院第252号令)以及2005年中央编制管理部门发布的《事业单位登记管理暂行条例实施细则》(中编办发〔2005〕15号)为主要体现。2014年1月,为贯彻落实党中央、国务院关于简政放权、深化行政审批制度改革的要求,中央编办国家事业单位登记管理局(以下简称“国家局”)对中国事业单位登记管理制度进行改革,明确提出将事业单位法人年检制度、开办资金验资制度改为年度报告公示制度与开办资金确认制度(以下概括为“年报与资金确认制改革”),同时,对《事业单位登记管理暂行条例实施细则》进行相应的修订与完善。2015年1月底,在部分省市试点基础上,事业单位登记管理制度改革在全国全面开展,并于5月底基本完成。

阶段性效果评估

本次改革全面实施的时间不足1年,“改善广大人民群众的公共服务需求,促使社会公共服务整体提升”的战略目标尚未完全实现。鉴于此,本文仅对改革任务的完成情况、阶段性效果进行合规性评估,对改革相关方的满意度进行利益平衡性评估。

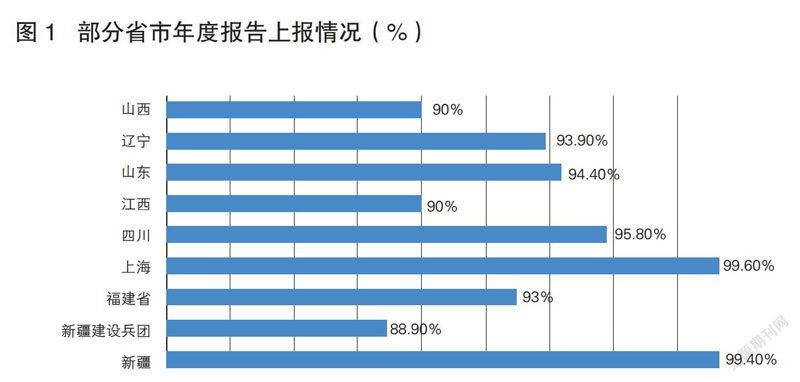

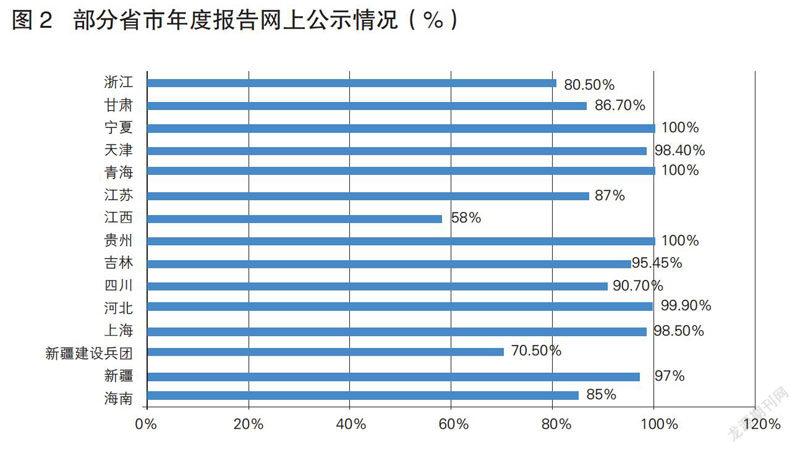

1.在合规性方面。第一,改革任务基本完成。调研显示,全国新版法人证书换发以及年报提交与网上公示已经基本完成。截至2015年5月,全国各省、市、自治区和新疆生产建设兵团均已较好地完成了改革任务。在已掌握的数据中,截至2015年5月,大部分省市的年度报告提交率与网上公示率均在90%和70%以上(见图1、图2)。

第二,阶段性成效初步显现。登记管理工作的效率与质量进一步提升,事业单位的负担与运行成本有所减轻;事业单位自律意识有所增强。改革前事业单位需要在年度报告书上填写21项内容,改革后减少为10项;改革前登记管理部门审查要经过3个步骤,改革后只需经过受理环节;改革前登记管理工作需要在法定的30个工作日完成,改革后缩短至11个工作日左右;改革前部分事业单位对待年检工作存在敷衍现象,改革后事业单位自律意识有所提升。年度报告更加全面客观,质量明显优于往年。如据河北省反映,仅免于提交验资证明一项措施就为省直事业单位节约开支500余万元。然而,改革后依然存在事业单位事中事后监管机制薄弱,监管形式单一,部门联合监管的实效不强等问题。

2.在利益平衡性方面。第一,事业单位比较满意。据部分地方局组织的网上问卷调查结果显示,事业单位对“改革后登记管理机关受理接待服务的评价”的满意度为99.1%;对“改革后提高办事效率并节省费用支出的评价”的满意度为98.8%;对“事业单位开办资金验资登记改为确认登记的评价”的满意度为99.3%。但调研中也有部分地方局提出,事业单位登记管理程序应进一步精简。

第二,社会公众基本满意。社会公众对政策的结果基本满意。但调研发现,社会公众对政策的知晓度比较低,部分原因是政策的信息公示平台数量少、较封闭,且不易被发现。此外,社会公众投诉与反映问题的渠道较少,投诉查处机制尚未建立,社会公众参与事业单位监督管理存在难度。

总的来看,本次改革效果基本符合预期,改革任务基本完成,改革阶段性成效初步显现,事业单位对改革效果比较满意,社会公众对改革效果基本满意。存在的问题包括:对事业单位的监管措施与机制仍显薄弱;实地核查和重点检查等监管方式比较单一,部门联动监督管理机制的实效尚未显现;社会公众投诉与反映问题的渠道不畅,投诉查处机制尚未建立。

改革亮点与建议

1.改革亮点。第一,体现了自我革命与牺牲的精神。事业单位登记管理制度改革是当前全面推进中国事业单位改革的重要组成部分和基础环节,它对于切实减轻事业单位负担,提升事业单位的公共服务能力,形成由政府与社会共治的监督管理体系,实现中国公益事业单位的健康可持续发展具有重要意义。与此同时,改革削减了事业单位登记管理部门的部分权力,并增加了部分责任与压力。尽管如此,国家局注重宣讲、培训和凝聚共识,通过监督反馈等机制,与地方局上下联动,共同推动改革。这种自我革命与牺牲的改革精神值得肯定与推广。

第二,顶层设计与地方探索相结合,确保改革有效推进。本次改革的前期调研比较深入,论证充分,政策文件的要素齐备,可操作性强。在执行过程中,国家局与地方局注重借鉴企业改革经验和总结先行地方试点经验,注重上下协调与资源保障,为政策执行奠定了较好基础。尤其是部分地方局在强化事中事后监管、提升登记管理质量以及推动事业单位自律管理等方面积极探索、主动创新,为完善后续改革提供了较好的思路和启发。

2.完善建议。第一,国家局应总结借鉴地方经验,补充完善强化事业单位监督管理的政策与文件,健全事业单位登记管理的政策体系。建议以新修订的《实施细则》为核心,研究出台更加全面的改革配套政策与规定,形成更加完善的事业单位登记管理政策法规体系。

第二,国家局应完善年报公示平台建设,通过新媒体手段提升社会公众知晓率,拓展社会公众参与的渠道与方式,加大社会公众参与度。建议改进信息公示平台运行效率,建立统一高效、功能完备、操作便捷的年报公示和投诉反映平台,及时发布投诉举报方式和处理结果,为社会公众参与监管事业单位提供更加丰富的形式和平台。

第三,国家和省级登记管理部门要通过加强专业技术培训和购买服务等方式,提升基层登记管理部门的工作能力与工作效率,从而缓解登记管理部门目前存在的审计等专业知识不足和人手短缺的问题。

第四,国家局应加强指导各地进行事中事后监管的实践探索,并及时总结经验,促进相关立法,确保各地执法有据。

一是加强实质性实地核查力度,拓展以年报及公示结果为主的信息来源渠道,加强对重大问题的核查力度和频次,确保监管到位。

二是充分利用年报结果等形式对事业单位进行绩效考核,把年报考评等结果与事业单位经费分配、员工收入分配、主要负责人绩效考核等相联系。

三是完善内外结合的各部门联合监管制度,维护公益服务秩序。

四是探索建立社会公众公示听证制度,邀请社会公众代表参与事业单位登记管理制度改革,促进事业单位重要事项公开透明。

五是建立和完善诚信信息公开、信用等级评价、信用监督与失信惩戒等体系。

(作者单位为国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所)

——基于中美大部制内部治理结构的比较