何以致契阔,绕腕双跳脱

跳脱——《唐诗纪事》中有一段记载,某天唐文宗问群臣:“古诗有‘轻衫衬跳脱句,你们谁知道‘跳脱是什么东西?”众人都不知道,文宗就告诉他们,跳脱就是手镯啊,众人恍然大悟。唐文宗并不是风雅的帝王,他在位期间勤于政务,弃奢入俭,希望成为明君,但世事弄人,最终因宦官擅权抑郁而死。他曾经有“辇路生秋草,上林花满枝。凭高何限意,无复侍臣知”的绝句,读来无限苍凉;这样一个人,会关注女人的腕饰,还喜欢“跳脱”这个别致的名字,着实令人难以相信。

但是说归说,我更不相信的是群臣的回答。古代士大夫妻妾众多,偎红倚翠乃是常事,温柔乡里打滚惯了,虽然不至于人人都像贾宝玉会手制胭脂,但是最常见的手镯别称跳脱,怎会不知道呢?在上级面前假作清流,扮书呆状、圣人状是官场一景,我见过很多底层小官吏,尤擅这样作态。

我又扯得远了,其实我只是想说跳脱。繁钦曾有著名的《定情诗》,他说“何以致契阔,绕腕双跳脱”。诗句情致缠绵;喜欢一名女子,将一双手镯戴上她的皓腕,爱情也就如圆环一样美满无缺,接下来的“死生契阔,与子成说”也就圆转如意,水到渠成了。

近年来,我突然很疯狂地迷恋上手镯,买得最多的,是银镯。我看过许多珠宝论坛,银镯应该说是最受欢迎的饰物,粉丝万千。选择银,一则因为价格适中,不会像黄金和钻石那样高昂;二则是因为银的洁白美丽。选择镯,则是因为器型圆满,寓意美好,是世间女子平凡的心愿。我不知道什么时候起,银镯已经成了一个贬义词,网络上著名的“银镯体”,与“甄嬛体”“知音体”各领风骚,娱乐着大众,似乎连银镯本身也变得矫情起来,不用说戴银镯的人了。可是,我还是不能抗拒这种美丽的饰物,接二连三,买了数只,在腕上摇曳生色,耀了流光,静了浮世。

莲香

生平第一只手工银镯,购于云南丽江。

那时我刚从玉龙雪山下来,行色匆匆、形容疲惫。在一家茶楼小憩片刻,开始在四方街上游荡。

宋代真是一个金织银绣的王朝,不仅有宋词这样流光溢彩的文体,有《清明上河图》这样繁复浩瀚的画卷,有苏轼这样惊采绝艳的妙人,它还为我们留下了丽江。这是一个唇齿留香、余音绕梁的城市。

中国的滇西南,天光浮艳,夕阳的余晖洒在满街鲜花上,仿佛流动的光线也活色生香,我在香雾和光影中走得累了,坐在一家银店门口发呆。我耳边有流水的叮咚声,鞋子走过青石板的呱嗒声,还有流浪者的歌声和酒吧中传来的娇笑声;眼前看到的则是娇俏的纳西少女、飘动的筒裙,以及她们手腕上闪烁的点点雪白或翠绿的光。

这时候我是该买一只镯子吧?

于是,我遇到莲香。

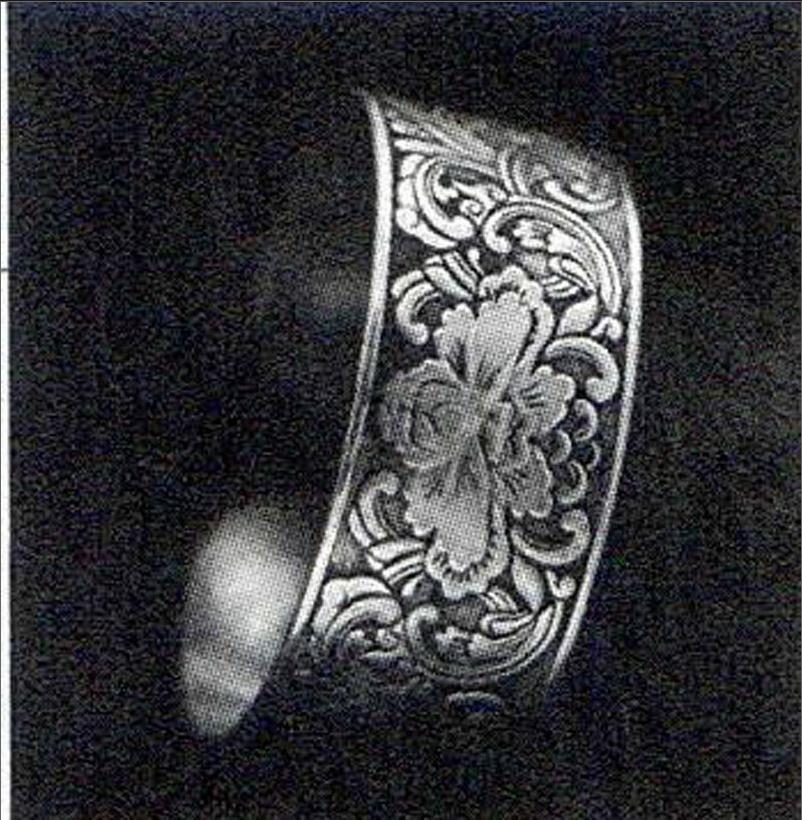

店铺的老板娘甚有风情,名字也起得好:素环一素手银环,多么应景而又富有诗意的名字啊。她殷切向我推荐一只牡丹图案的泥鳅背手镯。镯子纹样精美,手工繁复,中间是盛开的牡丹,华美绝伦,泥鳅背器形外侧浑圆,内侧平整,无可挑剔。店家说,它叫“国色天香”。

我把玩着这只镯子,它确实是一只漂亮的饰物。以我张扬得略显狂妄的性情看,我似乎天生适合这种华美高调的东西;但是此刻,我心里满满的,装的都是些俗世的快乐,它似乎不是很搭。

我的视线在满柜台的熠熠银光中来回逡巡,这时我看到一只银镯,在不起眼的角落里散发着清淡的光芒。

它就是莲香。

胡兰成说:“桃花难画,因要画得它静。”那么莲花其实也很难刻的,因为它的清静,要刻得它香就分外不易。这手镯的名字看似俗气,却有一份温婉的俏丽,像《聊斋》中那个美丽的狐女莲香,有红尘中的宁馨。手镯是简单的平錾,图案亦简单,正中是菡萏盛开,两侧有荷叶田田,一枝莲蓬旁逸斜出,是整个构图中最活泼的意趣。我将之戴上,它银色雪白,温润动人,手腕略一转侧,光芒随之流转;那娇憨狡黠的狐女似乎在岁月深处眨了眨眼睛,倏忽不见。

其后的两天,我戴着它,辗转于四方街的角落,在酒吧的灯影中寻找南宋的浮世绘。没有人问我为何在古道黯然漫步,没有人问我为何在酒吧流连买醉,我在这个传说中离天堂最近的小城邂逅真正的自己,这本身就是最刻骨铭心的艳遇。当南宋的第一缕阳光从木窗外射入,我在丽江的梦中醒来,当时并不能预见,我在明信片上画下的一条鱼,最后游到了哪里;我只知道在那个迷醉的夏日里,令我从梦中惊醒者,除了丽江,还有莲香。

黄昏酒后

寂寞的银楼

我画一条鱼赠你

河水在身前流过

红莲穿过银镯

莲子清秀而

岁月婆娑

我喜欢丽江的江

银镯的银

莲香的香

像那段时光

青丝

写饰物最多的小说,大概要算《红楼梦》,冷美人薛宝钗气定神闲地道,“跳脱秋生腕底香”,读来是香艳的热闹;但宝姐姐自己却没见戴过镯子,倒是巴巴地把一条元妃赐的红麝串笼在臂上,引得宝二爷对那雪白的膀子平生艳羡。

与镯子有关的人和事,都令人叹息。晴雯被赶出大观园时,宝玉去见她最后一面,见到花容憔悴,只有腕上四个银镯犹自叮当作响,低唱最后的离歌。平儿曾丢过一只赤金虾须镯,为此掀起平地风波。这个名字古怪,虾须大约是说它轻细,但是像虾须一样细又怎能戴在手上,称之镯子?我一直不得其解,直到在浙南见到一位老银匠,他才为我解惑,原来这种手镯是以极细的金银丝编织而成。

用手工反复锻打,金银被打成细细的条子,再从拉丝板的孔眼中穿过,变成丝。我举起拉丝板对着阳光观看,上面一排排小孔,由粗到细,密密麻麻,如同光阴的密码,记下一段段旁人不能破译的情事。这丝就是这样,从较大一点的孔到越来越小的孔,一遍遍拉制,直至细如情丝。这样手工拉制的丝与机器拉伸的不同,手感光润轻密,老人的手一遍遍重复着这样的动作,娴熟而镇定,银丝渐细渐长,像若有若无的情愫,丝丝缠绵,他拉过日升月沉、山河变换,这是岁月,也是人生。

老宝成师傅是浙南台州人,却说得一口福建方言,他叫我“客人”,发“惬人”的音,当然了,做客自然是要惬意一些的。他说祖辈本是闽南人,后来辗转来到此处,这手艺也是从故乡带来。这种细丝编就的虾须镯在闽南方言中叫“桂花镯”,也许是取桂花细密繁盛的意思。桂花镯有很多种编法,最常见的是两种,一种是稍粗的丝,两毫米左右,分六股编成手链样式,戴在手上能看到凹凸的绞丝、重叠的洞眼,像经过风霜剥蚀的枝干,有惊心的美。老宝成师傅的女儿宝妹和我聊天,她有灵活的大眼和腰肢,麦色皮肤上写着热络,她手上就有这样一只桂花,光影在疏密有致的空隙中穿梭,衬得手腕灵秀动人。另一种是较细的丝,一毫米左右,两股绞在一起,再密密绕在一根细银条上,做工典雅,在夕阳下银光灿然,低调而奢华。宝妹告诉我,这一款要戴得脏脏旧旧的,戴出包浆,色泽沉黯更美,更有岁月风尘砥砺人心的气韵。借用可爱的宝妹一句话:“桂花镯本身就是一个古典情结。”

我买下这只细桂花,若干年前,它是闽南风靡一时的民间饰物,妙龄少女几乎人手一只;多年之后,经过了时空和时代的洗礼,它变得罕见,不再流行,偶有年轻人佩戴,多是从家中的老人手上传来,它于是变得宁静、祥和,充满了殷切的祝福。轮回在桂花镯细密的纹理中摆渡,到不了的来生,说不尽的前世,时间的维度深不可测,我抚摸着它,心中有对光阴和梦想的敬畏。

回去的路上,窗外细雨如丝,我伸出左手关上车窗,桂花镯与玻璃轻撞,有细密低哑的声响,手腕上传来轻微的振动,我想起诗人清平惊艳的诗行:“一个唐朝的女子剪去善舞的长袖,她说:青丝,青丝啊。”

芙蕖

芙蕖是我私家定制的手镯,尺寸和重量都丝丝入扣,它来自河南洛阳,著名的百年老店:东方之韵许字珍品坊。

我邂逅许家是在网上,被精美绝伦的图片所吸引,一步步走进庞大的许字作坊。这段时间是我的人生低谷,被小人打击陷害,被朋友冷漠以待,日子空洞而荒芜,唯一可欣慰的是拥有了大把的时间,但随着我网购成瘾,这好处也成了坏处,让钱袋日益消瘦。我在一点点消沉,我知道,我确实是傲慢的人,因为自恋,自恋即偏执,偏执就不计后果。我一掷千金,然后悔恨,也许生活就是这样不断自我放弃再修复的过程。

许字的灵魂在手工,也在于理念。手工,尤其是纯手工,在我看来,是足够代表神秘东方的意象。现在的东西很少有纯粹的手工,它已经和社会脱节,失去了与现实的必然联系。从这一意义上讲,许家是另一个时代的遗民。

在那个周末的下午,我得到的是一只浮雕莲花手镯,其实我已经有一只莲花手镯,并且那只莲香颇得我的钟爱,但是看到这只莲花,我还是爱不释手。镯身图案复杂,但不见繁冗,短短的十几厘米外围上,刻有许多花叶,细巧的镯身上,花儿有小指头大,每一片舒展的花瓣由内而外线条渐渐加深,那种微妙的色彩变化,以及对线条和布局的掌控,在别处从未见过,似乎也不能单单用“浮雕”来概括这种工艺。莲花本身就是绝色的佳人,兼具清秀和娇媚两种截然不同的美,而这种巧夺天工的雕刻技法,更令莲衣袂飘浮,艳若天人。雕刻低凹的部分,是深沉的黑色,如画中的背景,内敛、包容。

我拿在手中反复看它的图样,最左侧是一丛蒲草,如同比兴的开端;接着是翻卷的荷叶、一对姿态各异的莲蓬;图案正中是两朵白莲,一朵半开,似不胜凉风的娇羞,一朵盛放,亭亭净植于碧水中央;然后是几缕水纹,一支小小花苞和大段的留白。莲花象征高洁,荷叶代表甜蜜,莲蓬是多子和福寿的彩头,蒲草则是柔韧如丝的情意。这个镯子的结构和寓意令我想到神都洛阳、《大明宫词》这些遥远而神秘的存在,初初进入,是曲径通幽,渐至楼台,转过回廊,步入池沼,最后是朱门和永巷。登高而望,一览众山,是自浅入深、由卑及尊的过程。这是设计、经营乃至做人的正道。看着它,我心中似乎可以悟得一点东西。

许家有很好的刻字师傅,刻出的小篆流丽而风雅。我请他在内侧刻字:“拾得芙蕖香染衣。”看着这清丽动人的诗句,遥想千年前的洛水之畔,一个赴京赶考的书生路过晨曦中的渡口,遇到一名浣纱少女,隔水抛来一支莲花,姑娘的笑声如同清水,水波中是一见钟情的相遇,真正的爱情与芙蕖,都是这样浑然天成,不可追寻,众里寻他千百度,蓦然回首,原来它在碧水深深处。

芙蕖盛开,天香染衣,夏日正式开始,这个季节气候炽热,雨水丰沛,适合芙蕖的生长;想起那些过往的青春和手中的爱情,我想我不应叹息。

山有木

离开洛阳的时候,我又定下一只“山有木”,这是—个热款,很多美眉都是被那句“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”的长叹击中心底不能碰触的柔软,于是定做这样一只圆环,隐藏自己卑微的心事。

山有木是一只闭口圆环,似乎在所有的手镯形制中,我对闭口圆环最为钟爱。手镯别称有很多:手钏、臂支、腕阑,等等。我想其实它们不一定意义相同,比如臂支据考证是那种有机括开合的闭口扁条镯,手钏当然是类似于手链一样的形状,那么只有闭口圆环才能称为真正的跳脱。

这只轻灵的山有木,仅有40克重,不到市制一两,符合许家的一贯风格,灵动波俏。镯子半边刻了缠枝图案,半边刻篆字“山有木兮木有枝”。它跳脱在我的手腕上,缠枝花卷舒开合,像我浮沉不定的情意,我将它转过来,对那句诗长久地凝视。我喜欢它,是因为它本身,也是因为这句诗。张爱玲说,遇到他,她就变得很低很低,低到尘埃里,这正是这诗句的注解。

我在洛阳的酒店中乘醉穿过大堂,请弹奏古筝的姑娘为我演一曲《山有木兮木有枝》。姑娘愕然,继而巧笑着答:“姐姐,对不起我没有听过这支曲,我为你弹一曲《十面埋伏》好吗?”

是啊,没有听过。事隔两千年,谁还能记得泛舟的越女,舟中的君子?古筝前的姑娘眼神迷离,十指拨动茫茫洛水,她弹的是在尘埃中开花的张爱玲,还是沉醉春风的胡兰成?风乍起,姑娘纤指急划,银瓶乍破,铁骑突出……哦,这是另一阕悲歌,起舞的美人,末路的英雄。这姑娘十指如春葱,凤眼长眉,这样的美人,应该不会有“山有木”之叹吧?而我,不论在这世界何种地方放浪形骸,即使我已到了被人唤“姐姐”的年纪,我仍然固执地认为自己永远都是苍白瘦弱的少年张玉,荆钗布衣。

喜欢许家之前,我热爱重器,总以为愈大愈重,愈能够展现繁复的雕刻,使工艺更为精美,同时原材料的价值比重更高。相信和我一样的买家不在少数,所以现在的店子大都以重为美,这是一个流行的趋势。有的银饰粉丝说今后将是重器的时代,是愈重愈美丽愈纯愈美丽的时代,如果真是这样,我只能说那些风流婉转的、深沉含蓄的美丽如同上世纪的情怀一样远去了。活在当下,身处堆砌的世界中,手镯也会像所有身外之物一样,越来越沉重、阔大、繁琐、华而不实。当然这只是我个人的片面之词,我不会建议大家不买重器,也不会把戴重器的妹妹看作哑铃爱好者;我只是真切地想说一句,从许家,我明白了事物真正的价值所在,无论是手镯,还是人生。

人生苦短

只有一瞬的青春可以表达

山有嘉木

枝叶离离

在无边落木中及时行乐吧

妹妹

把君子变成浪子

为什么不告诉他

我只愿面朝嘉木

巢于南枝

契阔

托唐文宗的福,现在,我已明了“跳脱”的含义。在芙蕖出水、莲叶田田、万缕青丝、千山嘉木之间,我看到了真正的跳脱——跳入万丈红尘,脱去世俗羁绊。然而我仍在不解,何所谓“契阔”?百科词典给我的解释有数种:一、辛苦,二、久别,三、怀念,四、相约,五、聚散。汉语言果然博大精深,一个词,可以有几种截然不同的解释。那么诗人繁钦为情人套上双腕的跳脱,到底是何含义?是抚慰她的辛苦吗,还是珍重即将到来的离别?是殷切的思念,还是生死的相约?或者是人生无常,聚散离合,此事古难全。

到底什么是契阔,我如何在这个浩大的词语前与子成说?

曾几何时,我认为不必考虑这个命题,随便执何人之手,亦可在他身边垂垂老去。可我不能抵挡此生的跳脱,它可以折下满池的芙蕖,挽起如云的青丝,凋零蓊郁的嘉木。唯一不变的只有我。锦衣夜行的少年张玉。

是谁的黄昏我不愿回忆?是谁的午夜我永远铭记?那些可许死生的契阔,未曾经历已永远离去。中间隔了千万光年,馈我一身孤寂。

联翩久傍官槐绿,契阔今看楚蓼红。在那些不眠的深夜里,所有的跳脱都被我深藏心底。繁华总是流逝,乾坤日夜悬浮,日子看似丰美光滑,我的心情却百孔干疮。每一个半梦半醒的夜晚,总有一只银光四溅的跳脱,白如新雪,冷于秋霜。当我从梦中醒来,对着窗外的深黑怔忡不语,我听到腕上的银镯发出轻轻的呜咽。我多想伸出双手挽住飘荡的跳脱,让契阔永驻这一瞬间。

跳脱已深埋

为何我还一来再来

再纯美的白银

也不能抵挡岁月

还有谁在午夜听我哭泣

许我兰台

不是我不能等待

是时光永不回来

那年的跳脱已在枝头死去

银光遍野流散

契阔成灾

——手镯/