战国红

东珠

1

说来话长了。

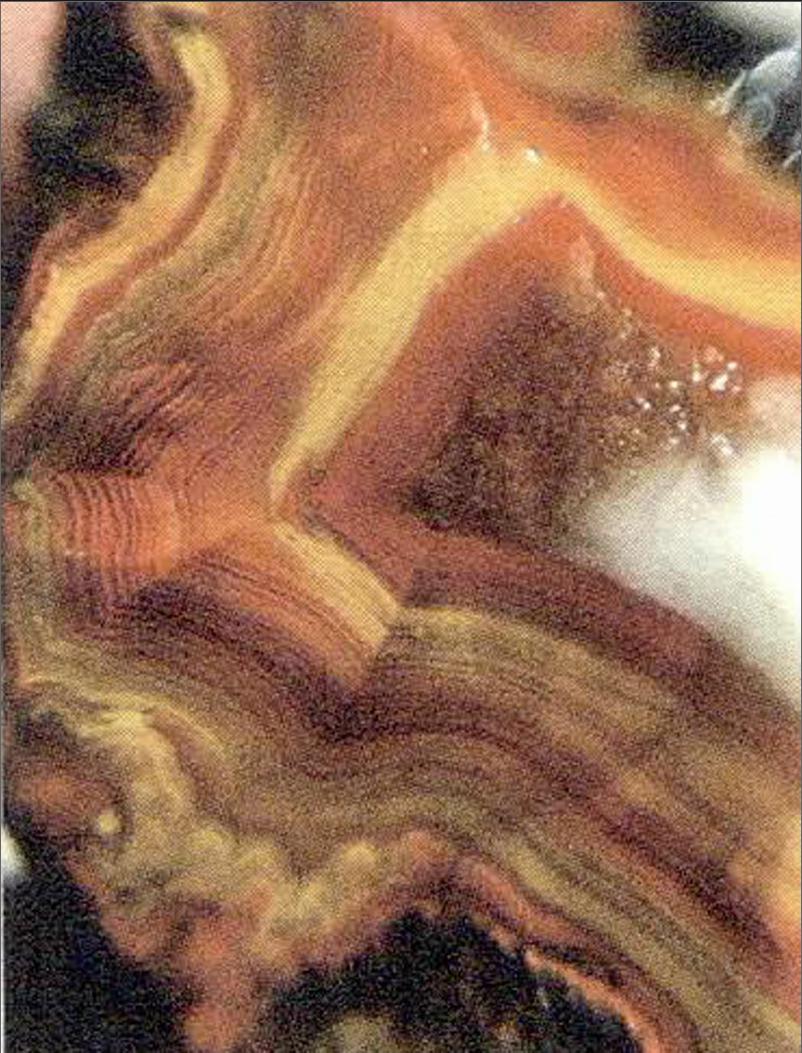

我是一个十足的好色之徒。战国红,见到它,见到色,我就再难念空。它的色,如同京剧里的贵妃醉酒。这个,一定要梅派,一定要李胜素,海岛冰轮,战国红。

海岛冰轮,就是战国红的矾心。矾心上了天,就是月宫。贵妃的醉姿,就是战国红的闪丝。月下闪丝,炎黄联袂,还有蚩尤,国风凛冽,田园浩荡,格外惊魂。没有裂。有裂,不能成为国粹,不能跻身名石。矾心闪丝、裂,这都是赏石术语。确切地说,是属于战国红的术语。地上,于战国红来说,矾心最贱。有矾,最烦人。带有矾心的战国红,叫不上价。有矾的战国红,玩家们总要设法抠掉,终是瑕疵。

平凡的世界,凡心贱,玉心贵,野心累,素心闲,帝心高,道心远,隐心幽,义心沉。侠心,最是脆,冬枝一束,易折。一颗金刚心,可以做佛。而归心,最是难。

石头的世界与人类的世界,论心品相,审美类同。

而今——

我心素已闲,闲潭梦落花,闲说战国红。

说是闲,这只是此时的事,以前,我是闲不起来的。我又做了战地记者,匍匐地面,心朝民间,草根石心,哨遍还乡。我想,野石,原石,粗石,我要让它们开口说话。我有长达十二年的记者生涯,最擅此事。我要寻求一个真。这都是散落的真;现如今,中国西部的深埋于时间深处的一些人家,还在用着大块的玉石砌牛圈,做狗窝,搭建临时的饭桌,鸡跳了猫跳,此等富贵,人与禽畜一概不知,逐水取石,随砌随用,自然。金丝玉曾用来铺路,河卵石一样没有名声,当时光悄悄轧过,它们也是悄悄喊疼,自然。嫩江的玛瑙,先前,也曾是浪花一样富裕,跟着雨滚,跟着风移,如许年,年年相似,自然。

说来话长了,自然,那都是以前的事了。战国红,与诸石同命运共浮沉,难得自然。

它的英名统治了它的气场,它的颜色暗喻了它的大运,它一出世,势必狼烟四起,战事连连,难得清净。这是它的战国八部;鬼部、坑部、兵部、贾部、墓部、权部、盗部、药部。目前,我的战友王兄入驻鬼部,我的另一个战友赵兄还在兵部坚守……

2

王兄,我第一次与他相见,很久以前的事了。那时,他还没有独居鬼部。那时很好玩,他已不是一个小白了。小白,就是玩家术语,就是对石头什么都不懂的意思。

王兄,是第一个见信读我、持信访我的人。他一路打听来到我的居所。我的居所,都是虚拟的。我的居所;长白山下,松花江畔,一个老旧的小区里,一个比我小不了几岁的老房子里。七楼。楼下,一棵百年柳,两个果园,三个花园,一窝刚出生不久的小孩子。鸡、菜地、萝卜干都有。油煎小咸鱼的香味也有。但,这都是虚拟的,都是暂时归于我的名下,供我闲步。

世上,我们每个人的居所都是虚拟的。土地证也是虚拟的。我们整个人生都是虚拟的。

我们,都因身事虚拟,而更加真实地活着。挣命。战地记者,就是我最响亮的标志之一。他一下子就发现了我,我的色身,总是难以遮掩。他直呼我的乳名;是云姑娘吗?

是的。

这里,我是云姑娘。战地之外,云窝窝里,我时常穿着戏装,时不时地,贵妃醉酒,唱不好,我也爱唱,能怎地?随心就好。最让我醉死的是这一句;奴似嫦娥离月宫。啊,我真想如战国红一样年轻,一样丽质。战国红,今世,战国以后,两千余年里,它一直等到2007年才再次出世。它是古书史记里,只字未显的新石器。它险些白手起家。战国,它的祖宗那么遥远,跟白手起家又有什么两样?

凡是遥远的,就是十分无力的。

王兄,他带着一个胎儿来见我。这是我始料未及的。从胎儿到我,也是相当遥远的。出生是遥远的事,活着才是当下。我以为,我们会跳过生硬的石头,说些松软的市井小话,简单叙旧,客套浅笑,再顺其自然把战国红设成主题,通宵长谈,月落灯红院。可他,直接捧出一个胎儿。它足有四个月大吧!正是胎动旺盛的时间。我下意识地收了腹。我的生,一下子返回腹中。战国红,血盆经,一个胎,一个宇宙,它将我那飘荡在戏风之外的浅淡母性蓦地追集起来。我想,地母,它将是怎样地怀念这个孩子,怎样地小产流血不止,怎样地捂着腹部哽咽难言,又是怎样地再难撑起玉腰行那怀珠孕玉之事?

不过很快,我就劝自己;莫悲!

王兄,还叫它胚胎宝宝。

还亲吻它!

宝宝,我时下就这样称呼我自己的孩子、这一院的孩子,还有我镜头里的孩子。而这个宝宝,头,心脏,胳膊,肩,模样俊俏,下肢,发育正欢。真是馋死个人啊!最让我惊讶的,还有一条脐带与母体相连。闪丝戏水,这也是一个精致的子宫。

闪丝、象形、质润、色美。王兄的战国红,旷世无双。

见我忽悲忽喜,他还满怀着父亲的柔情,自信地对我说,这也许就是你要寻找的战国红灵魂!

王兄一口唐山音。但他对我说的第一句,却是标准的东北普通话。玩石头的人,都是千里凤求凰。能讲乡音,他对我是坦诚的。第一句讲东北普通话,他对我是礼貌的。

他知道,我对战国红,耿耿于怀。

时下,我常羽扇纶巾,乡音混搭,混迹于各个江湖。我常恨自己没有修成男身。女身,多麻烦呀。色就是祸。雌雄同体,多难呀。可是,战国红,我必须真诚;捧着一颗干净的女儿心拜谒它。许久以前,我从石济谷出发,乘船向水,摆渡上岸,又步行来到了一个叫须泥崖的地方。这里是度姑姑的地盘。度姑姑,一个能干的女辈,她神出鬼没,海纳百川。这里,一条小溪、一粒豆子,甚至一句脏话都是她的。这是一个武林,误入的,迷恋的,发迹的,惨败的,损命的,名裂的,各色人物都有。战国红的军营,就设在这里。见到“战国红吧”这四个大字,我虔诚的心,抖如蜂翅,一心想酿出甜蜜。又不敢贸然闯进,于是斗胆留书一封,上面直书;我因战国红而来,愿相见。又斗胆留下了我一直秘而不宣的地址和职业。

我写完上面这些文字,曹雪芹的《石头记》,其开篇布局悬引之妙,一下子就通了。

三百年前的曹公,好时尚,也是达人一个,想必与我一样,时间与空间,来去自由,管他什么章法,全全斩断。曹公的老家在辽阳,东北人啊,真亲切。战国红的老家,离辽阳不远,与曹公是近邻!曹公与我一样,也是捧着一颗干净的女儿心,抱饥书石。

愿相见。我想,“战国红吧”里,近四万名战士,总会有人读到我的信。我亮出了女身,我知道,这里还有很多女兵。再讲一个猴的故事吧;王兄之前,我还采访了一个与我年龄相仿的石女子。这是有标记的——喜欢石头的人,走路都是病态的,见石就摸,就品,就问,就想娶回家。石子,就跟自己的孩子一样。还有一个毛病,总觉得地下有宝,总想挖。她的宝贝来自一个雪天。想想都是天意啊!石头就是有情啊!

她说——

上年(闯关东的语言遗产),她独自一人来到阜新十家子玛瑙市场淘宝。头天住下,第二天突然降温,还下起了雪。心凉到了脚跟。下雪了谁还来啊?空手而归吗?这—趟花费可是不少啊。请假,汽运,住店,小吃,矿泉水,纸巾,还有早晚报平安的长途话费。穷家富路。白茫茫,空荡荡,连个鸟也没有。想象中的石农,还在飞白处隐着。但她是不死心的,或者说她是十分悲伤的,一个人流连雪中,来回徘徊。

下晚(闯关东的语言遗产),雪下得迷了眼。往往,迷津处,幽明多情。这时,她瞧见,雪野里,隐约站着一个老翁,棉袄,棉帽,棉靰鞡。这老翁,一身贫相,见她到来,于冰壳里挤出眼睛和嘴巴,一语如刀下,戳向她的心尖;大老远来的,可不要空手回呀!石头,等待的就是有缘的人呀!当时,他只有一块战国红,黑灯瞎火,毫无挑选余地。她本想走掉,可是一想,这个老翁,就是父亲的年纪啊。要是走了,他不是白冻了一天吗?

白雪歌,战国红,陌上苍,刹那间,一抹临时虚拟的父女情,这么孤独,这么凉,这么美。

她就这样花了百元,买下了老翁手中毫无品相的战国红。

回到宾馆,也没看出什么。第二天起床,也没看出什么。又一天,她回到老家,就不一样了。这块战国红,她的丈夫,只用眼神悄悄唤了十秒钟,里面就现出了一个悟空。这是她独家收藏的西游记,善意饱满,格外传奇。

象形,是战国红立世称名的资本之一。

除此,金玉满堂,也是我见过的最美的战国红象形石之一。鱼形,富态,红尊,金黄的斑点,仿佛鱼仙下界。最美的石,与最美的情爱一样,总是与最质朴的人烟缠绵。

王兄说,世上,很多石头,特别是象形的,都是一定要遇到它想见的那个人时,它才会现形,心甘情愿。他的胚胎宝宝,也是这样的。他因此,精心收藏这个天意,为这个来自地下的宝宝留照,庆生,哼唱摇篮曲,批八字,起名字,还惊动了易经。为其制作出生证明时,挖空了自己的文采,一个人包揽了很多个不眠的夜晚,还数度悬赏征文。一个年近半百的大丈夫,时常一个人因感念天地的神奇而偷偷流眼泪,又自言自语奇迹般即兴吟出了许多超越他才情的长短旬。未了,他暗下决心,一定要给这个宝宝在首都北京注册一家公司。曰薄西山,他的宝宝如童星一样正冉冉升起。

接着,他突然起身告辞;最紧迫的,是平息战事。又反问;难道,你没有发现吗?

这一问,恰似暴风忽起,把一幕幕传奇摧折。

我终要回到现实——缘来缘往,世间无管什么,都还要用一个短命的纳兰性德的一句长命的经典词句验证一下;人生若只如初见,何事秋风悲画扇。他说,当下,战国红的悲,已离石千里,群雄争霸,独币走单骑。这也是世间名石的共同之悲……

3

我对战国红,是乘胜追击的。

我追什么?就追红与黑。就追它的悲。喜自天然,悲自人性。海咸河淡,我已咽下很多。我的环境,潦草成性,麻木森森,我像一根刺。我唱戏,西皮,流水,天女,贵妃,穆桂英,本意是想用三百高龄的乾隆调调将我调离,把烦难剥开。

我心素已闲,王维此诗的尾旬是;请留盘石上,垂钓将已矣。可见,他也是暂把余生托孤于石,等待一条自由的鱼儿解系风与浪。我钓什么?我想问问战国红,险象环生,陌路遭难,怎样凯旋?这样的问题,就想问它,它遭的难一定比我多。

兵部的赵兄,我已垂涎他许久了。

一直以来,他的江湖太深,我的采访话筒总是够不到他。这湖里,都是战国红,都是红人。而我一块都没有。战国红太贵了。我只有用另外一种方式与他联络。

垂涎,我正是这个样子;唇峰耸峙,高山流水,眼汪汪。一次一次,月朗星稀,我如一个未经签证的幽灵散仙一样,悄悄潜入他的营帐“战国红吧”,静听他们描红炫宝。自是世间遗落武侠巨部;各路大神甩袖扬眉,汇集一堂,寒暄问候,拱手作揖,风尘仆仆。他们,也许都有妻室,都有酒朋肉友,都有麻将高尔夫保龄球,都有小情况和小心肝缠身。但是此时,他们不约而同退却尘网,逃离时间,直奔各自的红颜知己;战国红。见面时,均使用着当下国中已经濒临失传的敬语;仁兄、前辈、在下、敢问、久仰、师妹。这里,阶级起步于尊严,座次丈量自威望,智慧产自勤奋,道行来自地下。这里,小白恭恭敬敬,大神胸山宽广。各色珠子,滚滚而来。各种小章,面目清俊。戒面、挂件、勒子、吊坠、手牌、毛石,还有半成品。刚出土的,趁着光鲜,呈上来表表真心。要出手的,也呈上来,大家同见这最后一面,再美言祝语设宴送上一程,嫁女儿一样。也有伤心的,费时几周,磨个珠,一朝钻眼,夜里光线不明,或是毛毛雨阴天开工,一时失手,珠子裂了、碎了,也一并呈上来,战友们相互安慰一下。或是相互打趣一下。

当然,也有撒娇的。

一个师妹,总是吟诗,孤独的心配上孤独的红,格调清秋,总能引来静静的陪伴。

当然,也有吃药的。

吃药,还是玩家术语,就是买了假货的意思。这时,这里绝不隐瞒姑息,而是晒出,再把此药服于众,一药当百药,让阖营士兵闻而戒之。这时,总会有战友散珠施舍,以红心,慰伤心。

眼瞅着,熙熙攘攘,皆为红往,又是一部义气连天的水浒呀!弄得我一个个夜里,总想弃暗投明抱着月亮现身呀!

我的赵兄,他是吧主,他的霸气来自他对战国红独到的解读。他总是于白天苦心措辞写出长篇高论,这时奉上。他走进坟墓,一个王一个王地检点,一个妃一个妃地过目。他与王兄殊途同归,两下里搬出数部史书旧志,请出司马迁、宋应星、李时珍、徐霞客、诸位古旧道士,长途考证,相互比对。当中国所谓的专业鉴石专家们还没有心思关怀这抹飞悬于响亮之外的处女红时,他当家做主,自起炉灶,带领众弟兄们,一趟趟,摸着石头过银河,对战国红进行了自命不凡的身价定论。王兄对战国红闪丝的鉴赏得到了他的首肯。血红,鸡油黄,矾心,千层板……自此,战国红,声名鹊起。他非常谦虚,低调,包容,对小白们首次淘来的战国红,总是投以长者的呵护,俯身教育,亲自点睛,熬夜点赞。偶尔也直播一下自己的手艺,成方,倒角,出圆,抛光,沾满石粉的双手仿佛在宣说;这就是人间最平凡的指头呀!或是晒出自己早年的小药石,自嘲道;这就是当年的我呀!我吃的药,光是那些明目张胆的,也得几十万元了,我是药出来的!

当然,一个吧主的风范,怎么也不能缺少了掌中宝。

目前,他的宝贝,独占星光大道的是;对石。获过金奖,上过央视,迷倒一片,范冰冰一样颜值无敌。

赵兄的对石,就产自辽宁省的北票。

石贵,它的故乡,它的乳娘,它的粗邻,也跟着贵。石头的世界,也是一个宫廷。

可是,这个金身总是受到攻击和排挤。它几乎是刚刚领受完获奖的掌声,就紧忙滚入了炮声里。

这是一定的,世上,凡是美的,总是最先被诋毁。凡是清的,总是最先被搅浑。凡是完整的,总是最先被撕裂。清美,完整,最是薄命,因为它们一不小心打个盹儿,稍一变化,就破相了。天意如此,人陛如此,奈何石也?也是因此,这个金身引发了关于谁是战国红正宗产地的攻坚战。既生瑜,何生亮?这本是跨省作战,战地只限河北、辽宁二省,只限宣化、北票两军对垒。但是,当电视台一个文青范儿茂盛的编导带着一个小清新的外景主持人参与进来以后,这个战役一夜之间便升格成全国大战。战士们愤怒,彻夜难眠,群起而攻之。他们一个个从被窝儿里抽身起程,火速赶往营帐,向吧主报告;电视台受宣化幕后的数次御请,屏蔽事实,一厢情愿地于虚幻里讲歪了战国红的故事。他们请了一个道士,让道士神神秘秘地于幽暗的道观里捧出成色不佳的宣化蛋子,又请出一个有名有姓的地质专家一路取样、检验、分析、解说,还断章取义采访了几个石农。荒凉的镜头里,几缕残阳,映衬出这个片子的质地;无人认识战国红。解说词中,把采访石农的语言巧妙剪裁穿插,让愚昧的气息一次次淹没石农淳朴的面孔和诚实的土地。

战士们的火又引燃了石农;电视台嫁祸于石农,让其不识战国红。而实际的情况是,战国红,正是靠民间百姓一村一乡这些土路粉丝的力量,早就红透辽西大地了。他们摩拳擦掌,派出武艺高超之人前去哨探,准备迎战电视台水军。他们最受不了的是;仿佛战国红是电视台发掘的。仿佛战国红这个名字是古人起的!仿佛战国红,冷冷清清,寂寞出世,正通过一个道士下山之机,寻找命中的如意郎君。仿佛战国红只产自宣化。浩浩荡荡四万个战士,他们视而不见。电视台,不认识度姑姑?还是不屑?

还仿佛,没有北票的事。

还仿佛,没有赵兄这个吧主的事。可他获金奖的战国红对石高清照片,被电视台盗用了。

可气,这个片子,还登上了卫视。

可气,宣化蛋子——他们这样讽刺产自宣化的战国红,类战国红,类,一定要有这个字。他们较起真儿来,比语言学家还要严谨,个个修为深厚,断句精准,发音国标,满腹诗书,周身都是英气。他们也替宣化不平,比如,许多战士说;其实,宣化产的,也不是没有特色,带有水草,象形丰富,圆满的圈圈,这就是它的长处呀。

可气,他们集体上访电视台,正门进不去,就找来个个小门,挨门炮轰。

可气,电视台,位居权部,接待上访,礼貌高雅,文质彬彬,耐心如喜马拉雅山。就是不道歉。赵兄,他和他的战友们的尊严第一次受到了地毯式的扫荡,秋声一片。

可气,还有更可气的;我曾经就是电视台那个小清新的外景主持。是类。我借用一下战友们原创的语言。我知道主持人和编导的心理——收视率。作为一名电视人,我也曾因此压力山大,也曾做过这样的事。收视率就是收入,就是饭碗。还好,我最终由良心监视着败下阵来,离群索居,转入了一个人的孤独之旅。对照天,我采地,采战地,我把许多生灵纳入了我的镜头里。

为此,我又修书一封,专致赵兄。

不是群发。是私信。

我拧出一个侠女的腰骨,再次上阵。我起笔温婉,措辞恳切又哀伤,字里行间,均可阅见我的忏悔和我想叩拜吧主、愿闻其详的渴望。我想,谒见这样的吧主,一定要以情感人。情,我有的是。他也有的是。我们都是情世界的人。我与战国红,也是一半情,一半梦,不成烟,终成许。

4

许久以前——

我也是一个隐性的好战分子,见到枪,见到剑,见到刀,再难守静。我独爱剑。汉服佩汉剑,一根箫,易水寒,念荆轲,梦南柯,最中国。我身上的义气,风一吹,就发了。我曾于梦中,把双膝和膝下之欢全部忘掉,匍匐在两国边境的狼烟里土丘下,实弹射击,让对手身中两弹。这样鏖战的结果是,第二天,当我醒来,我体检报告情况十分不妙,没有任何商量余地住进了医院,首付两万,手术,受刑,遭罪,熬生,跟着西风数黄叶,悔自心中来,假如梦里百发百中,而今,我可能早已化成灰了,百万金币尽毁于一梦了。一个战争梦,血流成河,战国红。

我还曾于某个飘着雪花的黄昏,照花前后镜,巧笑兮,顾盼兮,领着我的小公主,由牛郎全程护驾,小聚松花江畔,美餐了一顿鸳鸯火锅。牛羊双全,鱼虾群集,鸡心小巧,还有西红柿、姜片和枸杞。这样的结果是,是夜梦里,我和我的全家一并身陷饿城,我以村野妇人之勇,蓬头垢面,嘴里含着枯草和发梢,阴气森森,赶着牛车,从一个荒村里讨来几个馒头向外偷运。我饥肠辘辘,把腰弯成镰刀,贴着车轱辘挪动,把身家性命连同系满思念的青丝悉数交给了暗路。当饿兵临城下,寸步都似登刀。一个人,过荒岭,爬荒坟,以贼兵讨狼之相,闪客苍穹之下。纵使千年铁门槛,终须一个土馒头,就是这样写实。那个火锅,川味滔滔,辣油叫嚣,战国红。

我说,一块石头,就是一个凝固的梦。我们入梦,就叫接引。我们释梦的过程,就叫通灵。我们释梦的至境,就叫灵犀。灵犀一点就通的,就叫有缘。缘落谁家,就叫造化。

此后,我由战国红引着,陷入了对地下的深远思念和怜惜。我惦记着遥远的我。我时常想;究竟,是谁唤醒了谁?还是相互唤醒?还是意外相遇?还是狭路相逢早晚都要谈判?

这宇宙里,总共几个我?

地下的战国红,它们兵分几路,师誓几门,宴殊几味,英龄又是几何?

还有,地下的它们,想念地上吗?

此后,我控制我的食量,减少我的欲望,计量我的情愫,一夫一子,随广缘而取小安,欣然与日同栖,适度饮酒,不再洁癖。战国红,以梦警我;绝对,其实就是绝路。我把一切按需分配,生怕遥远的那些个我挨饿,再战,孤独,没有丈夫呵护,没有孩子陪伴,没有娘亲惦念,或是浑浑噩噩过度挥霍自己的玉体花容,或是背井离乡被迫欠下很多情债,或是一路裂变不小心糟蹋了初心。说到初心,我知道,谁都难有战国红的坚贞,谁也不会像它那样,以流不尽的血泪捍卫着起步于地心的胎元真如。它是世上为数不多的不能造假的石头之一。高科技也整治不了它。它只能由地造。就算是为了品相的完美悄悄煮个胶,弥个裂,它也照样实话实说,一副率真的样子。因此,它贵,它难以贱,它唯一贱的地方,就是那颗矾心。

可是,地下的事,最终还得用地上的事来回答它。

这事,我请求树。我听说,巨树,它地上的枝干有多少,它地下的根须就有多少。上面的参天,下面的参地,疆域都是海量,都像成吉思汗。我就是这样顺风顺水地成为了一名战士。战国红,只要喜欢它,就可随缘入伍,没有门槛。我的第一站就是辽宁的北票。

5

北票——

我此行的目标精确到一个坑;北票,泉巨永乡,存珠营子村,荒山上。近年来,我对坑十分敬仰。坑比陷阱善良,坑比鸿沟仁慈,坑是可救的,坑是可以绕行的。到达时已经很晚了。到达是很艰难的;这里,有山是爷,有料是爹,买料人是孙子。我什么都不是。我向着一棵棵松树前进,它们是我的路标。干土,见到我的脚,即刻成烟,扑哧一声就散了。各种鸣叫,飞长流短。很长时间里,我总感觉我的脚不是我的。我的脚早已脱离我的倦,清醒独立地行走着。一路,我跟着脚,逃过农户的小火炕、地道的山柴袢子炖小笨鸡、捡拾毛料的村妇、挖料工人、山主。我一心只念一个坑。

北票的坑,叫王八坑。这里,地下埋着的就是战国红。

王八,可真难听。好似战国红是一个水性杨花的女子。

师说,色就是空。

我说,色就是坑。

眼下,坑就是空。

这就是我说的坑部。坑部,向来是与墓部、盗部、贾部的因果关系明了。坑部、墓部、盗部是战国红八部的前三;状元、榜眼、探花。盗,正是探着花。这里的战火早已燎原。可惜许多的坑,早已放下了坑的境界,它们集团式发展,草木不容。

这里,我曾无数次错过。几年来,到千山,到营口,到大连,到铁岭,到葫芦岛,我的镜头对准的都是人,春晚,笑星,二人转,各种选秀,还有一个已故的林妹妹陈晓旭。我寻找合适的光线,也是为了我镜头里的人更完美。我挖掘各色人精,就是为了让我的节目收视率更高。由我执笔的解说词和出镜稿中,没有石,没有地。一直以来,我所做的事,似乎都是为了人。而今,我悄悄潜入这里,路途响亮,我心落寞,仿佛只为赴一个残局。命中注定,没有战国红,我与北票总是不能相见。

事已如此,我能将什么回填?

我想到的是一个孩子。这坑,填上什么,都将不复从前。下雨,它填上的是泥水,还没有来得及成为蝌蚪的池塘,就淹死了一个上学的孩子。可是,战国红依旧从地下一批批走出,一哭,难挡千红。地,它也取走了地上的一个孩子。王兄,一子还一子吗?下雪,它也常困死走兽。下风,它留不住。更惨烈的,某次家族盗采,地下窒息,三死四伤,一个家族的成员,哥哥、弟弟、叔伯,瞬间阴阳分明。此后,警力通山,村部与石农游击,引发巷战殴打,引发官民大战,那真是天下最难断的官司呀!夜黑黑,山不语,石不语,坑不语,草不语,再也没有第三者作证。实天实地里,没有谁能断明这个因整治一坑而坑全局的官司。末了,他们直接上船摆渡,谩骂到度姑姑那里,火拼开战。一夜间,战争样式彻底改成官欺民反,战鼓擂个不停,围观的人越来越多,险些又弄出人命。这荒山上最幸运的是一个中年女士,某年,她包山种树,都种到了战国红上。她刨坑刨出了战国红。一个坑,一棵树,一堆战国红。三三结清。就算是结清了吧,她用树还了山债。这是天意。天意最是善解人意。

战友们说,核桃大小的战国红,就可卖到一万元,就跟挖钱是一样的,哪一个不动心?

这是战国红简单的出世日志;先,由南方盗墓者下针,引发了警力策援,保护古墓。可是,针已下,地上与地下已通气了。于是,考古专家入驻。中国,很多的古墓都是由盗墓者最先发现的。考古的工具,也是最先由盗墓者原创的,也是由其逐步精致的。是集体智慧。偷盗,由自己的命逼迫着,由时间押解着,由财富诱惑着,最能急中生智。

似乎,这世上,凡是赫赫有名的石头,都免不了到古墓里认个亲戚,或是扯出亲骨。

2011年,辽宁建昌东大杖子战国古墓群,被评为全国考古十大新发现。数千件古玉石器里,一个大开门战国红玉环,格外美艳。缟玛瑙,这就是考古专家最先赋予战国红的学名。缟,就是中国古代的一种绢。缟,它形容的就是战国红的闪丝。非常美!由于它发现于中国的战国古墓群,考古专家再次精准定名;战国红缟玛瑙。它就是玛瑙。日后,久而久之,民间就将其直呼为;战国红。战国红,这个名字,我十分喜欢,我也是因这个名字,一下子恋上了它。我总是难以抵御世间那些飘荡着古风的清名雅姓的招引,美名,就是专等着美人来唤的。王兄,赵兄,还有四万个战士,还有我,都是战国红的美人。它的英姿里深埋着战国的魂!

东大杖子,它是一个村,它距离北票,很近。

这个玉环,它的出世,将与一颗出土于上世纪七十年代的珠子相遇。它们两个,珠联璧合,讲述一个完整妩媚的战国。自此,战国红与战国,再也不会分开了。

战国,真乱,也不知有多少名人,于乱中丧生销号。现代人,是无论如何也难以打捞他们了。《史记》,再厚重,也难以容下那如许的陌上苍生。不过,一个发家于白狄族鲜虞部的中山王却很幸运。他只是在他的坟墓里,悄悄放了一粒彩色的珠子,这粒珠子,正是战国红。他又悄悄把中山国的王风和身世雕刻在一件铁足大鼎和两把壶上。同时出土的,还有玉美人,还有两壶密封的酒,还有各种礼乐器,还有船和帐篷。闲王的日子啊!玉美人,花格长裙,束腰。我想,这粒珠子,当时就挂在美人的颈上,由美人执杯,让中山王一醉方休吧!地下,不辱使命,一直背负中山国的英灵到如今!

想必,中山王,也如曹公一样吧!喜欢石头,追赶文明,草野石风,今朝有酒今朝醉。想必,他也曾想亲自撰写一部《石头记》吧!假如没有战乱,一定会有诗书留世吧!想必,他时尚,浪荡天地,长得也一定清俊。司马迁的笔下,中山王是个异类,艺术范儿,却总是被人征讨,赵武灵王的胡服骑射,目标就是中山国。其国,于夹缝中苦苦生存了二百余年。但是,中山王让一粒小小的战国红珠子,撬开错乱的史实,滚落到两千年后的今天。今天,我们让中山王作证;司马迁真是可爱啊!司马迁,这个主持着正义的太史公,其实还做了一件很私人的事。他,可能是为了撇清自己祖上与中山国的关系,《史记》里,没有为同样戎马响亮的中山王写传记。

地下,战国红,就是这样。

地上,战国红,无疑又经过了一番玩家的潜心挖掘。喜欢仿古的玩家们,想寻找类似的石料,第一步,就一脚踏进了辽宁阜新十家子镇。这里,自古就是中国玛瑙的主产地和交易盛地。北票,因这里产的战国红,与古墓里的酷似,因此显名。

中山王的陵寝,就在河北省平山县三汲乡。赵武灵王,就葬在山西省的灵丘县。十几年前,我心路的目的地如同今天,精确到一个山;五台山。这是我的蜜月之旅。我一路向西,与牛郎一起,漠然地穿过中山王的陵寝,又古心难耐,曾在距赵武灵王不远处的一个小旅馆里住了一夜。下雨,就像刚刚,北票的雨。那一夜,我觉得,我离赵武灵王不远。我对王,成败皆爱。而今,我才知道,当时我离他实际很远,因为,我并不知道他与中山王之间的事。那时,我还不知道世有中山王。

我不知道的事情真是太多了。中山王,还有多少粒战国红珠子遗落在征战的路上?赵武灵王,当他心向胡服时,就没有对战国红一往情深吗?还有,眼前的这坑,还将与谁联手?还将受命于谁?还将被几掩几埋?这样,我相当难过,我的镜头,于这个世界,微不足道!它也许只能用来寻找一个更加清晰真实的自我!我的北票,于这个世界,微不足道!脚下,这一个个悲怆的坑,很快就会被时光遗忘。它的战国红,也许,正是它累世辛苦储蓄的红利,它今天分发,就是想让我们记住它。

我抱着镜头哭泣,如同我抱着宇宙撒娇。

原来,我和我喜欢的王,我和我喜欢的战国红,竟是这样地迷恋我们那此起彼伏的生……

我在北票,悟透了王的境界。

我在坑边,悟透了王的苦楚。

两千年前的中山王,他起用了战国红。他是否也如我一样,受到了梦中战国红的几度警幻?我们每个人的心里,都居住着一个王。我心素已闲,也还是居住着一个王。中山王,他是否也在某个孤独的夜里,干乘败绩万乘的夜里,四面楚歌的夜里,妃子美人离怀的夜里,悄悄潜入地表,与一块初而凉渐而温润的大石抱头相泣?他是否也如我一样,称大石为最亲爱的兄台,把它一直抚摸到月隐西山,以此获得了再战明天的刚强力量?泪尽时,他是否也如我的赵兄一样,意外地躺在一片由战国红铺就的石床上,手捻珠串,慈悲渐近,与草声风声一起吹梦到丹霞?

6

这次,赵兄很快就给我回信了。

他的回复十分简单;邮箱、微信、真名。没有电话。我想,他没有忘记给我附寄一个真名,说明他的道义是深邃的,他的名号是仗义佩剑的,他对我是诚心的。见真名,如见真身。我等不了邮箱了,邮箱太矜持。我通过微信,恭敬问候,再次表明我的来意;我是他未曾过目的一个兵,一个会写文章的女兵,一个时常受命于自然的写手,我想做他的战地记者,我的家在东北松花江上,可不可以给我一个电话?

这一刻,我由我,悟透了宇宙万物的宿命;都是战士记者。

我们很快相见了。相见的方式很前卫。这次,东北风,向热河。我是风,他是河。雪花中,我放下刚刚抓起的盛满妒火的饭碗,稍事梳洗,抽身起程,独自来到了他的私人营帐;河北承德,一个没有明确标志的小区里。我原以为他是北票人,可他不是,他是隔山隔水,隔着一个省,隔着他祖上喜爱的翡翠,隔着近百个村落,隔着花样百出的夷狄文明爱上了战国红。我见到他时,他刚刚通过战争得来了一粒珠子;三次前往北票,前后历时两个月,刚刚到手。他一见到我,便急着用布满石粉的沧桑音色,向我讲述这粒珠子与原女主人分别时的雷人情景;原女主人砸了锅、电视机、电磁炉,又哭闹了许久,最后,才由原男主人悄悄偷出来出手给他。这个现实中入境太深的战国红女,日日红不离手,夜夜红不离怀,摩挲又祈祷,对战国红几近疯魔。

赵兄,他独爱珠子。他说,珠子是圆的,凡是圆满的,不管大小,都是相当难得的。

上个秋天,我与王兄相见。这个冬天,我与赵兄相见。他们,都是战国红的臣、相。我是战国红的闺蜜。我的城府,通通抛下。我的风骨,明月可鉴。这时正是晚上七点,我比约定的时间迟到了三个半小时。他的老父亲正害病,是当下最常见的癌。我通过一个病人,曲折地感受到了他对我的诚意。他说,父亲已病了许久了。他就是这样,辞了工作,一边战国红,一边照顾父亲。都是亲情。都是赤子。当这粒来之不易的珠子从他的讲述里适时滑落时,他又放下了累世修行的石一样身段,和风满面,款步向前,俯身恭迎我这一抹潦倒的红尘。我已十分潦倒;我和他的父亲同病相怜,元身突毁,素容如冬叶,我一路逃离陷我忠良肉身的阱,千里走单骑,通体冰凉。我想从他这里取经,取义,取暖,取回我的英勇……

义心沉,他的江湖,他的战国红,唯有他可举。

他遥望着他的兵部营帐“战国红吧”,里面依旧红来红往,相敬如宾,难以闭市。他清了清嗓子说,你知道吗?这里最初只有两百来人,是他以贤聚贤,以情聚情,义结千红,一日日,红处处,才渐渐构成这四万人的浩荡部队。你知道吗?我在这里,就跟上班是一样的,一年年对它就有感情了。你知道吗?我们最艰难的时候,日夜坚守,上谷战国红,宣化战国红,内蒙的也上来了,他们来攻击我们,他们想占领这里。我和战友们,眼睛不眨地足足奋斗了两个月。我们唯一有效的反击方式就是删贴,让他们没有立足之地。他们发一个贴子,我们就删一个,直到把他们逼退。这种战争也是很残酷的!你知道吗?我坚守北票,其实我坚守的是真。我们杜绝假货,煮胶,类。记着,守真,拿出真心,真守,就像岳飞那样,满江红,视死如归,就会等到胜利!你知道吗?这里,就跟房地产业是一样的。百度,就是你说的度姑姑,她刚刚来过,她把我的“战国红吧”以40万元拍卖,她是不讲理的,可这是她的地盘呀,我愿赌服输,我的战国红还是我的,我还可以再建一个!中信集团也来过了,收购,上市。你看,我们一个玩,玩大了!

突然,他悬崖勒马,停止了对往事与战事的复述。他说;其实,我最讨厌的就是大战国的状态了!

接着他再次开启我的信。见字如面,我见到了写信时的我,字字都是兵,都是剑,都是萍踪侠影,叱咤风云,又儿女情长。也见到了信上新增的标注——石际谷,就是实际的谷底;须泥崖,就是虚拟的悬崖。我的江湖,他也懂。我们的水质向洁,我们的水性向生,我们的水色向美。美,战国红的美,他早就说过;它与丹霞地貌,神似。

我说过,归心,最是难。

凡是闯出地面的战国红,是无论如何也回不到地心了。它没有归路。

不归,就是战的宿命,就是国的宿命,就是红的宿命。不归,归根到底,就是生的宿命。

几年来,我跟着战国红,一骑绝尘,也是不归。

我的预感没有错,我于宇宙中,找到了一个响马生涯的我。这个我,是我的标配。这个我,对我的来生鞭长莫及。但是,今生,当下,眼前,假如我能够通过一次躲不过的征战而获得身心长久的和平,我认为,这是值得的。我愿意。同时,我还渴望能再有一个秦王出现,战国红的秦王,不要焚书,不要坑我,唯求一统。

这个想法,与现在独居鬼部的王兄不谋而合。

上个月,我又约了王兄,我惦记着那个胎儿,我想知道,它怎么样了。直到我们相见时我才知道,王兄与赵兄与那四万个战士,已是心有千千结,只是兵不血刃。他与战国红,也是一条不归路。他本是响应家族的安排到辽宁阜新陪读的一个落魄父亲。他本是闲来无事到市场上闲逛,但他很幸运,第一次淘宝就与一个战国红胚胎宝宝相遇。这个胚胎宝宝,此前,一直是俗石一块,过客干个,毫无影像。可是,当他捧起它,这个宝宝就现身了。现在,他当年陪读的那个孩子都大学毕业了,都工作了,而他与这个宝宝的情缘,好似老来得子的二胎一样亲密无间。他陪着赵兄完成两个月的持久战后,就悄悄隐退了。他恋子情深,一个地下之子,就满足了他的酒壶,填满了他的天空,任世间有百媚千红,都不及这一个生命。于是,他给胚胎宝宝成立的公司,于一片寂寂中静悄悄地开业了,他十分低调地搁下这个宝宝,只身前往,将这个消息向兵部汇报时,其结果可想而知。这期间,他忍辱负重,慈悲共鸣,又独自一人做了很多事。他是农历七月十五出生,中国的这一天是传说的鬼的节日。他就是在这个生日之夜里,一直难以入睡,烦躁的气息让人窒息,子夜突然灵感空袭,他带着鬼的使命,填补了空白,考证出战国红的古风红印;战国红玫瑰、六书玫瑰、玫瑰玉之魂。他说,古代的玫瑰,就是一种美石,就是战国红。此前,战国红在古代一直没有名字,乳名也没有,昵称也没有。第二天,他把这个还带着阴气的消息向兵部汇报时,他依然没有取得战友们的原谅。战友们都觉得他背叛了兵部,独占了战国红,想通过一个孩子一将独红。其实,只有他自己心里明白,他是何等的孤独。他一直等待着和解的那一天。他希望这一天,上谷,宣化,北票,一切的与战国红有关的战事都要息止和解……

7

我从来没有想过,我与战国红,还会有这样一个插曲。前几天,一件事,我很想说说。

我还有一个病;隔一些时日,我就会很想念学校。我洗心的地方有两个,一个是松花江边,一个就是学校。这样,我又去了一个古老的学校——始建于光绪年间的吉林一中。我去时正是上课的时间。这正好,这么空静的操场等着我,我正需要空来把我盛装。这里,我遇了一个外国人,他也如我一样,正向着朗朗的读书声前进。背着双肩包,腕上有珠串,脚上是改良的带有京剧脸谱的运动鞋。他身上,尽是中国风。他二十岁的样子。我与国际相遇了,我静静追上他,用简单的英文跟他对话。我听出,他是专程来拜谒中国文化的,他对中国,恨不相逢未生时。

他跳跃式地向我倾诉他对中国文化的迷恋,他也会贵妃醉酒,他的兰花指香远溢清。他渐渐停下来,向我出示他的六字箴言,我十分向往,我真想听听这六个字用英文怎么说?可是,他吓了我一跳;兵、钺、戟、弓、弩、剑,这就是他的六字箴言,没有英文,没有嫁接,直接汉语,直接隶书。他一字一字写出,一字一字念出。我被他口中吐出的战国击倒,这一个个冠名箴言的古兵器,距离我的渴望实在太远。可他,离我这样近,像个弟弟,仿佛我们还有血缘。我能做什么?我什么也做不了,我只有牵过他的手,纠正他,告诉他,我们中国的六字箴言是;仁、义、礼、智、信、善。必须有善,穷则独善其身。这时,当我写到善字时,我刹那间就懂得了赵兄的心。我用英文跟他说;我讨厌大战国的状态。我一连说了三遍,一遍比一遍情深,我用了真心,渗出了泪水,我不知道他到底有没有听懂。