崔曼莉影记

1.开始写作时,我定了三步目标。第一步,合适语言写合适故事;第二步,向自我靠近;第三步,向自由靠近。小长篇《最爱》盖个现代小屋;长篇《琉璃时代》盖座民国大宅,《浮沉》是摩天大楼。三部小说像三个作者。2009年,我去上海书展参加《琉璃时代》活动,顺路回南京。火车摇摇晃晃,突然,光线暗了下。回家后,父亲给我拍了这张照片。暗下去的光常在心中晃。它不是灵感,更像一种质疑。应该停止一种流畅,进入到更艰难也更沉醉的事中。此后,我陆续完成了十五个小短篇与一个中篇。去年才开始重新创作长篇。这张照片,是道分水岭,此后一切皆变。

2.中学时,我一直扎辫子。梳头是门功课。一夜之间,街上流行了短发“张咪头”。我犹豫,毕竟十多年齐腰长发。问母亲,母亲不屑,“是头发,不是头,剪了不长了?”理发店师父拿着剪子,对准辫子,“你确定?”“确定。”师父沿着后脖梗,剪下一根齐齐长辫,“你也没用,送我吧,不收你钱,再给你十块。”临走时,他提着乌黑一条,“你确定?”“确定。”我拿着十块钱,拍了张一寸照片。回家洗澡,太方便了。后来才知道,真发做的假发,很昂贵,我青春整齐的一条长辫,可以卖很多钱。确实吃亏了,也确实是我要变化。重新做人总有代价。

3.从法国书展回国后,我突然过敏症并发,到了无法见人的地步。通过看病,我几成半个免疫学专家。主治专家说,我讲述的免疫学问题,通俗易懂,且医理正确。他常想把这事说明白,就是说不清。茶不敢多喝,却可以访茶庄、观茶叶、品味道。买一堆茶壶茶杯,赏心悦目。再回到文学,茶是写作素材之一,写作也是喝茶之外一件日常事。

4.我与颐雯是相识多年,《北京文学》六十周年特刊时,她约我写个中篇。我说了几个,她都摇头,说到《求职游戏》时,她眼前一亮。这是我唯一的中篇。当时她说,不一定能发,结果发了头条,获了北京文学奖。入选大人物丛书,出了单行本,又入选当年中篇小说年选。厨师盼望会点菜的客人,作者盼望好编辑。没有颐雯,这篇小说可能还藏在电脑里,或者,就是一个想法,想想的想法。

5.江南织造府遗址,现为江南织造府博物馆,是曹雪芹故居。内有云绵织机、面料、古代服饰,还有曹家兴衰吏。云锦精致,寸布寸金。云锦织机却巨大,大如二层小楼,织花法依古人结绳记事,机身挂满绳索。这年夏天,我回南京访昆曲名角,恰逢葛亮回宁,访云锦传人。葛亮在香港浸会大学当老师,江南世家子弟。他花七年时间,完成长篇小说《北鸢》,采访是为准备下一部长篇小说。所有的事,都是这样一点一点来的。

6.《浮沉》第二部,需要宣传册。我学过点昆曲。还记得第一次看戏,有段折子戏,是张继青老师饰演杜丽娘。她一登台,我就傻了。那时她已近七旬,满面皱纹,腰身也胖。我后悔来看戏,毁了心中的丽娘。可不到一分钟,她的动作、神情、唱腔、气韵,硬生生将我的眼睛与心分开——她比书中丽娘还要美。眼见之实与心见之实,打了一架。心赢了。此后,我看过众多丽娘,终无她的魔力,能将美植入观者的灵魂,而非视听享受。因为这一幕,陆续学了戏。也不肯真学。见过登峰造极,知道不可及。学点皮毛好听戏。

7.我每年拍张一寸照,想老后,一张张铺在桌上,看自己怎么变老。母亲不留东西。我是她唯一的孩子,童年纪念物只有几张相片。她结婚时穿的外套,要当垃圾扔,被我抢回来。“人死如灯灭。”她说,“收这些做什么。”我上学后,一张旧稿纸也不愿扔。她常当面开柜门,把旧纸、旧书、旧物,全部扔掉。我气得发抖,咬牙不哭。至成家后,也觉储物艰难。生活、创作,一天天压上来,顾不得过去。家徒四壁,风吹得痛快,人也轻松。工作照中红风衣,留了多年,终留不下去。母亲来北京玩,回南京后打电话:“看你那儿空空的,好舒服,我把家里没用的再扔一批。”

8.国际广播电台有个长篇书场,全文录播了《浮沉》,又录播了《琉璃时代》。录播老师是一个人,叫唐成。台里有个节目,请我和唐老师进直播间,说说这两部小说。唐老师谈起小说人物,他的理解,录时声音的变化。热爱自己专业的人谈专业,总是迷人的。聊天之中,才得知唐成老师是给陈真配音的演员。我在懵懂儿时,看到一脚飞起无敌侠士的声音,多年后,录了我写的小说,给我小说中每一个人物配了音。

9.今年春天,丁香花盛开,和几个同学兼作家朋友去鲁博看丁香花。花近百年,大如树冠,两棵盖满一院。平日里不给进门的故居,也特意开了门。进门右边大房间,是鲁迅母亲居住的,左边大房,是他的原配太太居住。两房中间,接出一个小间,俗称老虎尾巴。房中仅有单人床一张,床头边是小书桌,床尾边是两张椅子,中间空地,仅容一人转身。黄馆长介绍说,《野草》与《彷徨》大部分都在“老虎尾巴”里写就的。这么小的空间,却装着一个世界。作家的尊严,全在笔下了。

10.去参加国际书法展,是件好事,可我心里还是难过。一路美景无心,七八个朋友同行,很热闹,我也融不进。如果舅舅还在,我是否会重新拿起笔。世间因果,不能深想。车祸之后,我一直没有机会流泪。有一天,照顾完住院的母亲,我和父亲出来。我问他:“你难过吗?”他说:“我十几岁就认识你妈妈一家人。”我们俩再没说话,只是默默同行。德国国际书法大展的主题,是书法与现代社会的关系。我报的选题“拆”,一方面是当代现实,另一方面,也是我心中,有些崩塌了,有些在重建。这之后,我开始构思与书法有关的长篇小说。

11.南京有个咖啡馆,叫半坡村。“去半坡!”南京写作的、画画的、拍电影的、搞音乐的,在电话里对朋友说,对恋人说,对情人说。我的处女作短篇小说《卡卡的信仰》,就是第一时间在这儿,给朋友传阅。后发在《他们》网刊与《青春》杂志。半坡楼上楼下,人来人往。闷了,还可坐在门外。酒半酣,茶尚暖,月亮忽大忽小,挂在屋顶树梢。“散吧!”众人便出来,有人朝坡上走,有人朝坡下走。两边是饭店、酒馆、人家。走下长长的坡道,便是大街。生活在别处,那几年,别处似乎在半坡。

12.刚参加工作时,老同学天天聚会。有一个陌生人常来。他原有两个女朋友,一个是跳舞的,长脖子长腿长眼睛;一个是画画的,疯狂、有才。他天天痛苦到底爱谁,不料两个女朋友互相知道了,喝了次咖啡,双双和他再见了。他又痛苦无人可爱。我们刚开始花自己挣的钱,心里痛快,只管玩,管他谁来谁走。后来,他开了个摄影社,说为支持他,我们都须去拍套艺术照。拍完又不肯收钱。再后来他消失了。现在我想,他一次都没有笑过。

13.我初中后,每年暑假打工。卖过汽水、丝巾,当过家教。高中毕业时,我在家附近农贸市场摆摊卖衣服。因为开学后要读中文系,借了本《外国文学》,一边看摊一边读书。我的初中老师看见我,转身就逃。怎么喊也不回头。写作后,我边工作边创作。带薪体验生活,真占老板便宜。某年五一节前,我去一家公司谈事,进门就被摄影师拉住了。他在拍“苹果”产品五一节宣传照,模特被老板否了,求我试一次。我不肯化妆,不肯换衣服。他只好把产品夹在我头发上,结果,照片通过了,还发了彩版。作家是最不浪费生命的人,所有经历都有归途。

14.2013年,我去法国巴黎参加国际书展。借机看了巴黎的卢浮宫、奥赛博物馆、橘园美术馆、庞毕度中心等。在橘园美术馆,天光微落,我戴上耳塞,打开手机里肖邦的夜曲。一边顺着塞尚的睡莲漫步,一边听着月亮升起,溪水潺潺。整整一个下午,我坐着,听着,看着。感谢世上有这样的良伴。

15.我在写一个小长篇,与刑警有关。我对刑警没有接触过,托了单位,去北京某刑警大队体验生活。去的当天,碰上一起凶杀案。凶案现场已经处理了,我紧跟着刑警们查案。破案过程没有想象的紧张刺激,却无比具体与繁琐。七八个人,在小区里来回地转,分析,查找,看视频。没有时间休息。到了下午,我累得坐在地上,刑警给我拍下这张照片。他们说,带着我办案也挺好,因为我太不像警察了。

16.大学时,我买了五条一模一样的牛仔裤。一周换一条,一个月洗一次。老师找到我:“有人反映你不换裤子?”“换,他们看不出来,裤子长的一个样。”我又买了条牛仔裙,同学拍了这张照片,在朝天宫。那时我放学后,就跑朝天宫。看摆摊的古董贩子吹牛,博物院专家捡漏。听懂很多江湖术语,认得很多报不上名的江瑚人。我随身带个小本,记下有意思的话。有一个古董店老板,五十多岁,有个大店面。每次我去,他就给我看一件宝贝。说他快死了,要把这些宝贝全部便宜卖掉。他说我就听着。有一次去,店门关了。一周后再开张,换了老板。他真的死了。

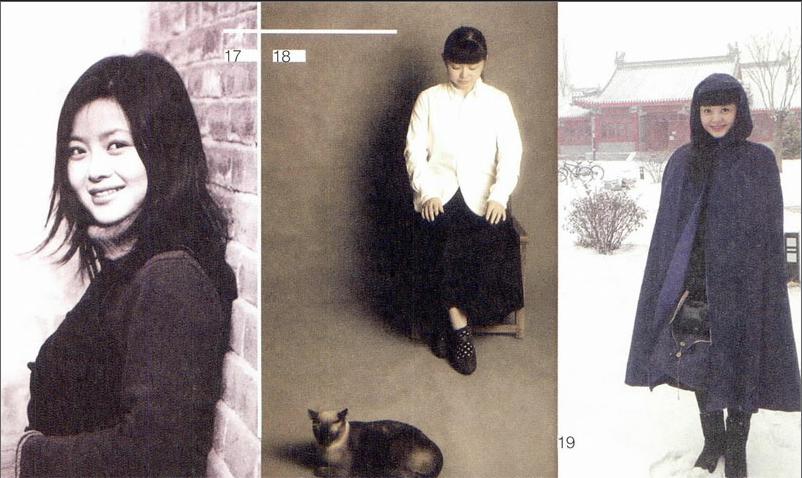

17.我的头发比我倔强。剪短发时,理发师说,你这发根一根一根都站着,最合适剪板寸,啧,可惜了,你是个女的。烫卷发时,理发师说,怎么叫它往这边弯,它偏往那边弯,再上遍药水,加蒸三十分钟。我羡慕直发垂肩的飘柔女郎。终于有种烫法,把头发根根拉直烫死,僵尸般落下。我那时刚写完小长篇《最爱》,又想挑战自己,写部大长篇。去北京玩时,人民日报施娟随手摁下这张照片。我看着根根用力上翘的发梢,只能说,做人得认命啊。

18.我父母是摄影家协会会员,拿过不少奖。因为拒绝父母给我拍照,大家都伤了心。以前,也因为拒绝朋友拍我,弄过尴尬。不知为什么,我总觉得照片拍出来的不像我。每到出书时,我都着急没有照片。《浮沉》和《琉璃时代》的作者照片,都是根据出版需要拍的。更不像了。出《卡卡的信仰》中短篇小说集时,我希望有张像自己的照片。我去一个朋友的工作室,她的猫卧在我前面。最后发现,低下头的人才是我。

19.《世说新语》中王子猷雪夜渡江,至友门不入,乘兴而返。都市中,应有这样的朋友,起兴则聚,兴尽则返。聚散自在。前年春节,北京忽大雪,北大友人邀往新落成办公室饮茶。我提着蓝布茶包,披着在巴黎旧货市场淘来的蓝色披风。刚进校园,就被朋友拉去照相。人生得意须尽欢,我有过敏症,滴酒不能沾。如能沾,日日求微醉。