风暴深处的凝视

翁达杰的真实并非为世界提供多一份内战报告,而是对历史的冥想,以及借佛陀之眼对苦难丛生的热带岛屿上战争的凝视。

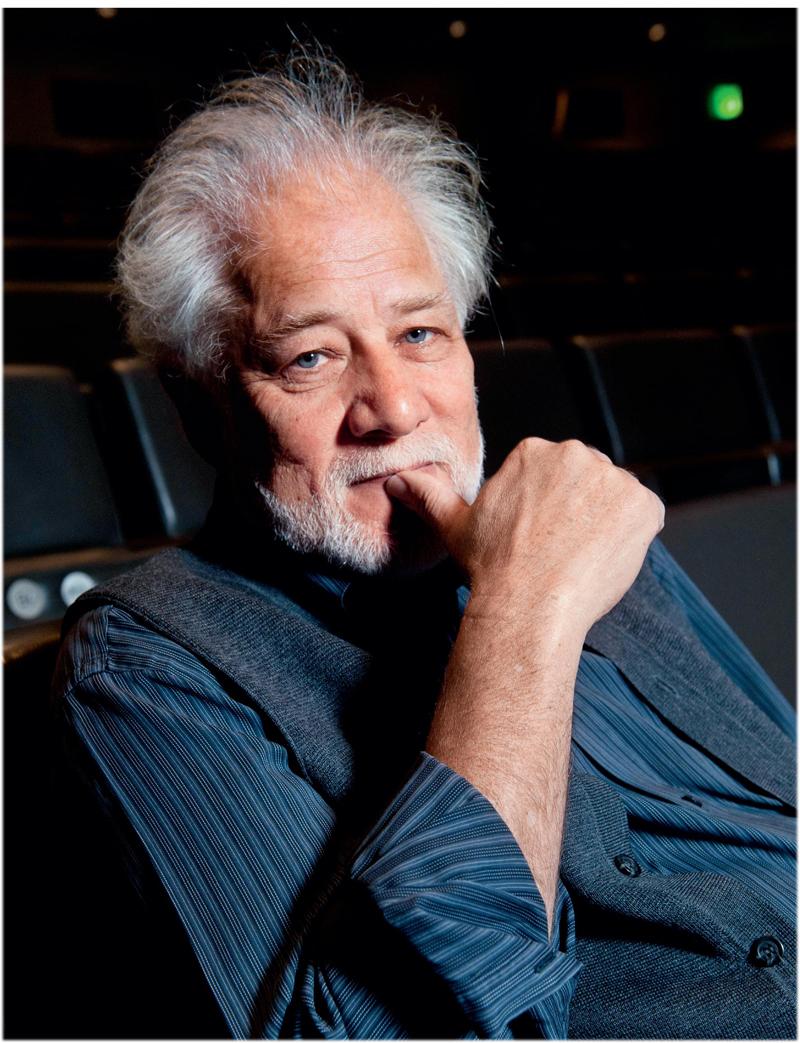

加拿大人迈克尔·翁达杰最早以诗闻名。但使他跻身国际著名作家行列的是1992年的小说《英国病人》。这本如梦似幻的小说首先获得了当年的布克奖—英语小说的最高奖项;幾年后,根据小说改编的同名电影经由安东尼·明格拉的导筒以及两位魅力惊人的男女主角(Ralph Finnes,Kristin Scott Thomas)演绎后引起了世界性的轰动,包揽了1996年奥斯卡金像奖的9项大奖。某种意义上,这本小说重复着杜拉斯《情人》的命运—电影的成功反身作用于原著,但这也令原本复杂、诗性的小说在一部分读者中被简化为一个线条清晰的婚外爱情故事—毕竟这部分相当荡气回肠,也利于传颂。而翁达杰那些微妙的、隐晦的关于战争、现代国家疆域的探讨被选择性地忽略了,如同一张折起的地图。

迈克尔·翁达杰1943年出生于斯里兰卡一个富裕的庄园主家庭,他的血统复杂,传说至少包括荷兰、僧伽罗和泰米尔(后两者为斯里兰卡当地民族)人的基因。他11岁的时候去了英国,成年后在多伦多大学念了文学学位,最终成了在加拿大讲授英语文学的教授。翁达杰早年的诗集受法国超现实主义的强烈影响—比如《鼠肉冻》,比如《我学会了用刀的技巧》,或冷峻简洁或荒诞不经。他的第一本小说《身着狮皮》,名字来自于古巴比伦神话史诗《吉尔伽美什》。可以说,从一开始,翁达杰就成了“无国界作家”中的忠实一员,在他的笔下,基于民族和国家的身份认同永远是脆弱的、漂泊的,而根植于国族认同的历史叙事是否就比个体的经验、感受来得更值得信赖也是可疑的—在这个意义上,翁达杰的写作被称为“世界小说”。

即使在“世界小说”的版图里,以斯里兰卡为背景的《安尼尔的鬼魂》或许也是翁达杰走得最远的一次。没有第二部小说,会像《安尼尔的鬼魂》这样,将私人情感历史、政治战争困境、东西方对世界认知的差异、真实世界的痛苦与神秘世界的光亮,这所有的一切—耐心、复杂地放在同一个故事里穿梭讲述。但这种写法并非无迹可循,无论是《身着狮皮》《英国病人》、还是后期的《遥望》和《猫桌》里,读者阅读翁达杰时都会发现,在他笔下,人与事物总是在连接和呼应,相互关联的一切构成了一个统一的世界—即使没有物理上的联系,它们仍然会在同一个世界中相认。这漫长相认的过程,会按照翁达杰对于语词的严格要求,在笔下不断生长、在反复修正中产生。

阅读《安尼尔的鬼魂》的过程如同在黑暗的隧道里发掘未知。从上世纪80年代开始,种族主义的政治内战笼罩斯里兰卡20年,但这并不是一场著名的内战(是的,战争也会被分高下),它在全世界激起的回声是微弱的:一场被无视的悲剧。毫无疑问,《安尼尔的鬼魂》是翁达杰为斯里兰卡的苦难而作,但翁达杰式的真实并非为世界提供更多一份内战报告,他写下的是对历史的冥想,以及借佛陀之眼对苦难丛生的热带岛屿上战争的凝视。

故事的主人公安尼尔出生于斯里兰卡中产家庭,年幼时便远渡重洋接受了西方教育。如今回到故土,是受国际人权组织委任,调查传闻中斯里兰卡发生的滥杀暴行。她的职业身份是一名法医。安尼尔的调查从在考古墓穴中发现一具与年代不符、更像是一名当代受害者的骨架开始。他们将他取名为“水手”。在战乱肆虐的斯里兰卡,为什么一具骸骨可以成为判断罪行的证据?这源于安尼尔对意义的执着:“一个村庄的遭遇代表了许多的村庄,一个受害人可以为无数受害人代言。” “水手”像一个无法开口的秘密,带领着安尼尔潜入这个国家的伤痛与缄默,触碰每个真实的人生际遇,还有更加遥远的神性。

和安尼尔典型西方意义上的对真相的渴求不同,塞拉斯和迦米尼的人生像是生活在斯里兰卡的两则寓言。考古学家塞拉斯的身份起初暧昧不明,他有着政府工作背景,只在安尼尔的录音机关掉之后才开口说出自己的看法,“在我们的世界里,真相不过是臆断。”他的弟弟迦米尼是一个被围困在爆炸抢救中精疲力竭的医生,用无休止的救治行动和药物来抵御现实的荒诞。翁达杰用他一贯的诗意回溯三个人的成长历史,在战争的背景之下,每个人的选择和困境并没有被抹去,相反更加清晰可见,这是翁达杰的小说所给予的坚持。

“我们应该知道每个人是怎样被自己的过去所创造的”。在雾锁重重的斯里兰卡,每个人的相遇都携带着自我的全部历史,在冰山下面的人生轨迹里,塞拉斯沉默于自己妻子的自杀;迦米尼结束了短暂的婚姻,私下里爱着兄长的妻子;安尼尔有一个暧昧的情人但又想摆脱情感对自己的控制。这些遭遇裹挟在暴力的威胁与荒诞的政治中,潜入每个人情感构成的血液里,竟成为人之间细微联系的可能。这种奇绝的写法,也许只存在于翁达杰的笔下。

这种联系在小说中有一个非常动人的情节。在废弃的庄园里潜心研究骨骼,想要找到“水手”真实身份的安尼尔,和考古学家塞拉斯,还有曾经的面目重塑手艺人、现今的醉酒矿工安南达一起工作。他们的个人历史迥异,又在与世隔绝之处朝夕相对,每个人都显得异常孤独。但最终,随着自杀事件和研究的进展,三个人的伤口慢慢敞开,以战争和伤痛为背景的理解是十分痛苦的,但安尼尔第一次在故乡斯里兰卡获得了归属感。

翁达杰曾在接受采访中表示,写作是最接近考古学的工作。如果我们能够感受一个考古学家对历史的情意,也就能够在行文中观察翁达杰对斯里兰卡这个国家复杂的爱。在对“水手”的追踪调查外,《安尼尔的鬼魂》也是一场对于斯里兰卡的精神考古学。塞拉斯和迦米尼兄弟代表着这个国家内战带来的悲剧,小说中隐居的僧侣学者和为佛像画上眼睛的手艺人则代表着悲剧之外的东西。他们被暴行损伤,不被世人理解,有人隐居山林,有人企图自杀,但他们能够触及斯里兰卡独属东方的神秘存在。这种超然悲剧事实之外的精神力量描摹出一个完整的斯里兰卡,在它承受长久的战乱流离之外,仍有一个难以捉摸、复杂、微妙、极具艺术性的内核。翁达杰说:“这可能就是考古学的意义,我希望用写作赞美那样一个斯里兰卡,能够代表它的不止只有眼下的种族主义和政治。”

所以尽管《安尼尔的鬼魂》是一场对黑暗的发掘,小说却一直闪烁着希望的湿润光泽。帕利帕纳和他的外甥女隐居在密林之中,研究了一生考古学的他最后像几千年前的僧侣一样,在时间的刻印中修行。而安南达,一个受太多暴行之苦的手艺人,他的妻子在屠杀中失踪,他成为靠挖矿谋生的矿工,因为过于悲痛选择自杀,但被安尼尔及时发现救回。小说是以他和徒弟为修缮中的新佛像雕刻眼睛结束的。按照宗教的习俗,安南达只能在举起的镜子倒影中为佛点睛。这一幕宁静、超然,又神秘瑰丽。如果你已经穿过文字中的种种伤痛,就能感觉到翁达杰为这个结尾倾注的全部温柔。

这种对斯里兰卡的复杂感受,成为了这部小说中隐含的写作哲学。在一次采访中翁达杰谈起对现实世界东西方不同的理解,“在西方我们惯于相信事情都有答案,都有解决的办法。而在亚洲写作里,有时候你会同时拥有悲剧和光亮,甚至同时拥有悲剧和喜剧,这其中有一种奇怪的平衡。接受这样的事很难,但是它就在那儿,真实和虚伪有时候一样危险。”理解了亚洲写作的翁达杰不是一个典型的秉持西方文法的作家,因此也可以解释《安尼尔的鬼魂》中的那些对战争的呈现的微妙笔法。例如描写战争造成的后果,“在欧洲,一条新的义肢需要花费两千五百英镑。在这里,斋浦尔假腿的造价为三十英镑—之所以如此廉价,大概因为亚洲的伤者走路不用穿鞋。”如此况味复杂令人惊讶的句子比比皆是,它们让这本小说在描述苦痛的同时充满语言的诱惑。

在写作《安尼尔的鬼魂》之前,翁达杰做了大量的研究和采访,走访故乡斯里兰卡,搜集了许多医生、护士、考古学家、法医、人权组织机构等的大量工作资料,这让这本书的致谢名单非常之长。然而最终,这个故事依然是属于翁达杰的私人冥想,它存在于非常个人化的历史想象中,这是一个小说家的特权,也是整部小说最具魔力的地方。翁达杰将过去和眼下纳入同一个体系中,比起描述一个国度的美丽与痛苦,翁达杰更在意的是将所有本该发生的,和最不應该发生的都呈现在时间长河之中。就像他自己说的,它就在那儿,你必须面对。

诗人出身的翁达杰 ,每一部小说都被评论界认为是“诗化小说”。被《纽约时报》评为“有着咒语般的魔力”的《安尼尔的鬼魂》,自然也如此。在语言上它有出人意料又充满诱惑的方式,让每一种或苦痛、或神秘的意象成为可能。此次出版的中文译本从容而准确,译者的笔触完美地呈现出了这一点,包括翁达杰隐含在语词深处的宽宥和温柔。

“仅凭路线规划,你是不会抵达斯里兰卡岛的,你必须真诚地希望自己能抵达其他地方,然后意外地迷失了方向,才能到达斯里兰卡岛。”这是另一位当代作家约翰·巴斯,为这座悲伤而沉默的岛屿写的脚注。如果你也想在航海路线中迷失方向,那么翁达杰和他的《安尼尔的鬼魂》,可以给你一个好的开始。