留住贵州文化的根

—— 我的绘画收藏

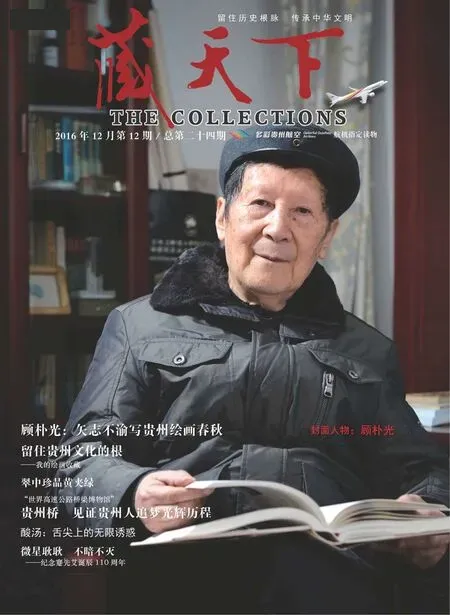

文/顾朴光

留住贵州文化的根

—— 我的绘画收藏

文/顾朴光

LIUZHUGUIZHOUWENHUADEGEN

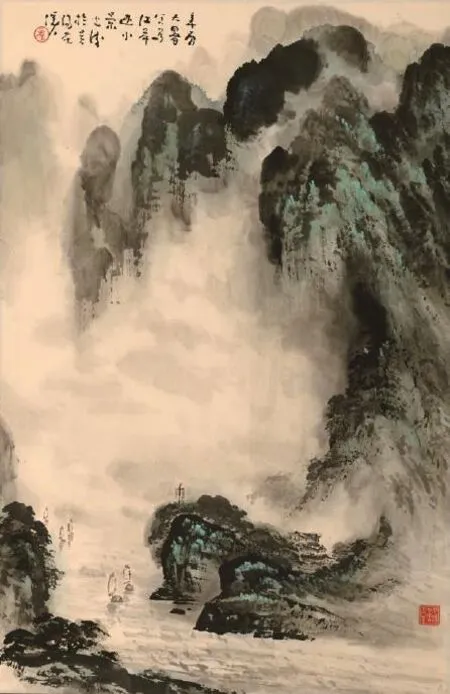

◎孟光涛 《夏山滴翠》 1981年 46×68cm

此幅绘乌江雄奇瑰丽景色,是孟光涛晚年画风的代表作。构图上,画中景物上重下轻,右实左虚,这种匠心独具的布局,使画面饱满而不乏空灵之致。笔墨上,画家融中西画技于一炉,泼染、皴擦、湿笔、干笔并用,使墨彩浑厚而又具透明之感。点晴之笔是弥漫于江天的云雾,它给远山近水披上一层薄纱,作品因此显得元气淋漓,空翠袭人。

我主编的《贵州近现代中国画选》出版已有些时日了,书中精选了我40年来收藏的自鸦片战争以降贵州各个历史时期代表画家的100幅佳作,并附有10万字的评介文章。现以此为引子,谈一点收藏心得。

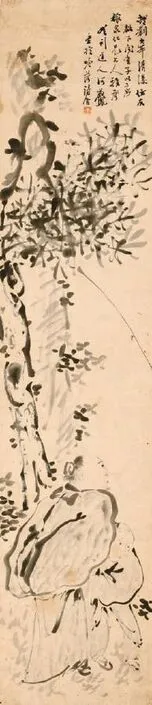

图绘贾岛《寻隐者不遇》诗意,系何威凤晚年为好友乐嘉荃所作人物精品。画中一文士颏蓄短须,头挽发髻,反背双手立于松下;一小童依偎着文士,一副天真模样。全画笔墨灵动洒脱,造型简洁生动,不少地方采用在宣纸反面作画的技法,使作品呈现出高古冷逸之气。姚华曾用「荒怪」二字评论何威凤的画风,以此图观之,可谓精当。

我的绘画缘

要谈我的绘画收藏,须从我的绘画缘谈起。

我出生于一个书香门庭,母亲是一个能诗善画的大家闺秀,受家庭影响,我和先兄汶光自幼便酷爱丹青,在母亲悉心指导下,我俩的绘画进步很快,中学时代曾多次参加贵州省和遵义市举办的美展,并在报纸上发表过中国画和漫画作品。当时我和汶光的人生理想是长大后当一个画家,然而,1957年父亲被划成“右派”,我和汶光的“画家梦”随之破灭了。后来,汶光经过长期底层生活的磨砺,最终当了一名作家,我则侥幸考入贵州大学历史系,成了一名教师和学者。尽管命运弄人,使我未能实现少年时代的理想,但我对绘画的痴迷却终身未改。

在大学期间,我认真研读过几十本画史、画论著作,并经常和艺术系的朋友一起到花溪公园写生,以至被作为“专业思想不巩固”的典型受到系里的批评。工作后,我不但购买了大量名家画册和美术类图书,而且长期订阅《美术》《国画家》《美术史论》《美术研究》等杂志,在当时低工资的条件下,这是一笔巨大而奢侈的支出。

1982年,我从中学调入贵州民族学院,科研条件有很大改善,先后写了十几篇有关中国绘画史的文章在报刊上发表,论及的画家包括顾恺之、吴道子、周昉、王维、范宽、赵佶、徐渭、郑燮等,其中《曹雪芹与绘画》一文被中国人民大学报刊复印资料全文转载,又被《人民日报》海外版摘登,在学术界产生了一定影响。

◎黄天虎 《欢乐芦笙》 2001年 70×70cm芦笙是苗族最珍爱的乐器。每逢节日盛典,苗胞都要聚在花场敲锣击鼓,吹起芦笙,翩翩起舞。此图描绘的即这一苗族传统风情。画中舍去一切背景,集中笔墨刻画一老一少两个乐手,他们年龄、外貌虽然有异,但都鼓腮闭目,弯腰曲腿,一边吹笙一边舞蹈,全身心沉浸在欢乐里。全画造型生动,墨渖淋漓,极具动感,使观者也想加入舞蹈的行列。

1985年,贵州民族学院艺术系开始招生,美术专业设有中国美术史课,由于“文革”的耽误,贵州几乎找不到科班出身的美术史教员。当时我任学院教务处副处长,分管艺术系的工作,面对缺乏师资的燃眉之急,遂主动请缨承担起这门课程。为了上好中美史,我利用寒暑假考察了敦煌石窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟、大足石窟、永乐宫、太原晋祠等艺术宝库,并多次到故宫博物院、上海博物馆、中国美术馆参观古今绘画名作,从而使我加深了对中国美术史的认识,提高了鉴别绘画作品的水平和能力。我与绘画结下的难解之缘,对后来涉足收藏这一水既深且浑的领域起了至关重要的作用。

我的收藏经历

早在20世纪70年代,我就开始了绘画收藏,当时还没有艺术品市场,我收藏的作品都是画家赠送的。那时我与刘知白、王渔父、鲁风等画家交往较多,曾得到他们的一些赠画,其中知白先生赠给我十几幅墨宝,都是1971年在织金创作的,属于他中年变法初期的作品。知白先生在织金创作了数百幅画,可惜后来大部分均毁于火灾,我在“文革”中冒着风险保存下来的知白先生的赠画,成了研究他中年变法的珍贵实物资料。

我正式步入收藏领域是2005年,那年春天一个朋友准备收藏一些当代贵州画家的作品,请我为他掌眼。那段时间我们三天两头往万东桥书画市场跑,并经常参加各种书画拍卖会,也从一些画家手中购买过画作。后来那个朋友因种种原因退出了收藏,我则反客为主,深陷于绘画收藏而不能自拔,一直坚持到现在。

收藏最忌投资分散和盲目。涉足收藏之初,我制订了一个计划,即利用自己在科研上的特长,把投资与学术结合起来,将绘画收藏化为科研成果。经过认真的思考,我决定把收藏对象锁定于鸦片战争至今的贵州画家(包括出生贵州而定居黔省或移居它省的画家,以及出生它省而定居贵州或在贵州生活过较长时间的画家),待条件成熟时出版一本题为《贵州近现代中国画选》的个人藏画集。之所以把收藏上限定为1840年,是因为贵州民间罕有鸦片战争以前的绘画流传。

◎刘知白 《松壑流泉》 1971年 28×37.5cm刘知白1971年下放到贵州省龙里县洗马河务农,以此为契机他开始了第一次变法,此图便是变法初期的一幅佳构。作品为册页,尺幅虽小,却意境幽邃,笔墨精妙,最能代表其细笔山水的风貌。画中林木深秀,流水潺湲,远峰耸峙,石径蜿蜒。尤为难得的是,画面流动着一股清逸之气,此乃知白老人难以企及之处。

为了实现这一计划,我在深入研究贵州国画史的基础上,精心挑选了100个画家作为收藏的候选名单。我的选择标准是:对已故的前辈先贤,重在他们对贵州绘画的历史贡献;对健在的画坛宿将,重在他们的创作实绩和社会影响;对年轻的后起之秀,重在他们的艺术素养和发展潜力。在坚持艺术标准的同时,适当兼顾时代、地域、民族、性别、风格等因素,力求尽量全面、客观地反映贵州近现代中国画的发展概貌。令人欣喜的是,经过多年的不懈努力,列入我收藏名单的画家,绝大多数作品已收藏到手,并且多是精品,有的甚至是孤品,其中约有五分之二曾发表、参展或获奖。也有个别画家因各种原因未能收藏到他们的画作,留下了几分遗憾。例如西南巨儒郑珍,无论其绘画水平还是社会影响,都应在画集中占有一席之地,但郑珍生前作画本就不多,又经过一百多年兵虫水火的损毁,已知只有6幅作品存世,都藏于贵州省博物馆;又如兰竹名家谢方塘,因他长期在河北保定做官,贵州鲜有其作品流传,北京几个拍卖公司曾拍过他的画,由于信息不灵错过了机会,使我后悔不已。不过世间本无十全十美之事,我以个人的绵薄之力,能将贵州近现代绘画名家的作品基本搜罗齐备,委实已经尽到了最大努力,其间经历的艰辛他人是难以想象的。贵州一个著名画家看了我的收藏后感叹地说:“你的藏品拿出来足以建一个小型美术馆!”听了他的评价,我感到十分欣慰。

当我的绘画收藏初具规模后,从2008年开始,我花了4年时间,三易其稿,撰写了6万字的论文《贵州近现代中国画略论》,文章对贵州近现代中国画的发展历史作了初步梳理,并重点评论了54个著名画家。此外,我还对入选的100幅作品,每幅用150字左右的篇幅,对其艺术特色和文化内涵作了点评,以供读者欣赏画作时参考。

◎刘知白《黔山清寂》 2001年 69.5×137cm此系刘知白晚年所绘泼墨精品。在这幅墨渖淋漓而意象混纯的巨作中,画家用饱满的激情,精妙的笔墨,对湿润多雨、幽媚清寂的贵州山水作了精彩描绘。画中没有具体刻画各种自然景观,而是以泼墨与破墨互用的手法,物象与心象交融的图式,生动表现出黔山的神韵与魂魄,给人的视觉感受恰如老子所云:“惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物。”

在学术与投资之间平衡

国内外统计资料表明,艺术品投资只要方向正确,操作得当,收益远远超过股票、期货和房地产投资,因此大部分人搞收藏,都含有投资的目的。作为工薪阶层的一分子,面对物价飞涨的现实,我搞收藏当然也要考虑资产的保值和增值。但投资并不是我搞收藏的惟一目的,甚至不是主要目的,因为但凡有一点收藏知识的人都明白,在绘画收藏中,画家名头的大小是决定其作品升值潜力的主要因素。就贵州而言,宋(吟可)、王(渔父)、孟(光涛)、方(小石)“四大家”,外加刘知白,他们的作品一直领跑贵州绘画市场。例如宋、王、孟、方的画,从2005年至今涨了3至5倍,少数精品、孤品涨得更多;刘知白的泼墨山水,8年来涨了20倍以上。而名头不大的画家,8年来画价的涨幅还跑不过物价的涨幅,有的甚至仍在原地徘徊。倘若我的绘画收藏只是为了投资,我一定会把收藏对象锁定宋、王、孟、方、刘5人,以及王(振中)、杨(长槐)、鲁(风)、黄(天虎)所谓“新四大家”,外加陈争,这样收益将非常可观。然而我主编《贵州近现代中国画选》的学术目的,决定了收藏对象不能只限于名头大的一线画家,也包括中等名头或小名头的二、三线画家,有的画家名气不大,社会地位也不高,但画得不错,也属于我的收藏范围。这就产生了学术与投资的矛盾,怎样才能做到二者兼顾,是摆在我面前的一道难题。经过长期的摸索,我采取了以下策略。

◎杨长槐 《瀑流奏交响》 1998年 70×125cm杨长槐长于画水,尤以善画“活水”著称,此图即其大幅活水力作。画中一条溪流从远处滔滔奔来,由于受到岩礁阻遏,被分割为若干大小不一的瀑流,汹涌着坠下深潭。作品勾染、皴擦、留白诸法并用,中锋、侧锋、浓墨、淡墨兼施,把水的流动感、透明感、韵律感表现得极为生动。观者立于画前,耳畔如闻激浪喧腾,心中顿生清凉之感。

一是以藏养藏。2005年以来我先后买过160余幅画,其中100幅编入画集,这一部分作品主要考虑其学术价值,无论市场怎样变化都不会轻易出手;另外60余幅主要用于投资,只要价格涨到一定程度就将其卖掉,再用所赚之钱去买需要入集的作品。这种方法不但缓解了我资金不足的困难,而且使我收藏中小名头画家的作品时,不致过分考虑经济回报,套用一句俗话,这叫“堤内损失堤外补”。

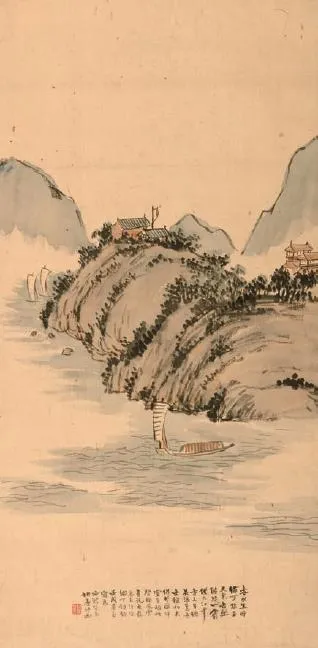

◎姚华 《春水泛舟》 1922年 52×108cm此图作于"五四"运动后三年,是一幅艺术和思想都颇具新意的作品。艺术上,画面布局疏朗,意境空灵,一变姚华山水画重峦叠岭、景物繁复的面貌,令人耳目一新。思想上,画家在题诗中巧用祖狄北伐、王粲登楼的典故,抒发了"风云有讯鱼龙急,未许丝纶下钓钩"的忧患意识和爱国情怀,使观者品鉴时能透过画中风景,感受到时代风云的涌动。

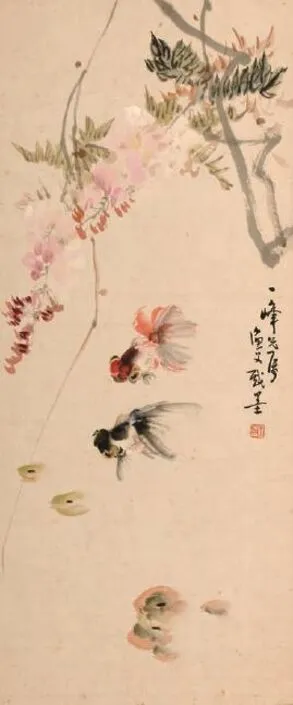

◎王渔父 《紫藤金鱼》 1957年 34.5×84cm此系王渔父画赠四川著名画家吴一峰的精心佳构。图中两尾金鱼一红一黑,悠闲地戏游于紫藤低垂、绿萍飘浮的河塘中。金鱼突目鼓腹,长尾飘逸;紫藤枝条劲秀,花叶明丽;绿萍疏密有致,浓淡相宜,把河塘的春景描绘得缤纷多姿,怡人心目。作品融文人画的意境、笔墨与岭南派的造型、色彩于一体,充分展现了王渔父花鸟画的艺术魅力。

二是作长线投资。不少人搞收藏热衷于短线操作,今天买了一幅画,明天涨了立马卖掉。我搞收藏则着眼于长线投资,通过时间的积累和发酵来获取经济效益。2006年我在一个拍卖会上以10.5万元竞得一幅宋吟可的《绣》,该画曾著录于《宋吟可画集》,是难得的精品,我还没有把画提回家,一个画商便提出加价2万元把画让给他,我没有同意。现在10年过去了,该画至少增值了三四倍。

三是走精品路线。长期以来人们买画习惯以平方尺计价,这种方法看似公平,实则极不合理,因为一个画家的精心之作和应酬之作所费时间悬殊很大,艺术价值更是不可同日而语。由于我的收藏重在学术,因此对藏品十分挑剔,常以超前价格购买艺术精品。开始人们对此不理解,但随着贵州艺术品市场日益成熟,我的收藏理念得到了普遍认同,而我手中的一大批艺术精品,已成为许多藏家和画商“惦记”的对象。

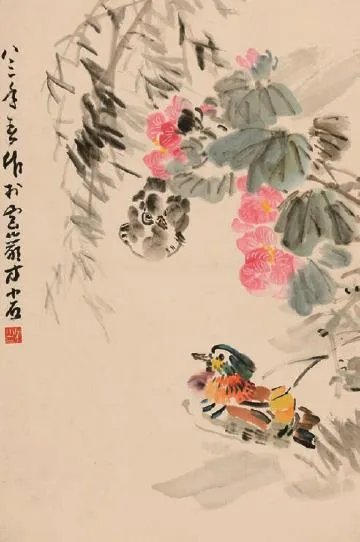

◎方小石 《芙蓉鸳鸯》 1983年 45×68cm图绘一雄一雌两只鸳鸯,浮游于芙蓉盛开、杨柳低拂的河塘边。雄鸳鸯羽毛华美,神情高贵,雌鸳鸯羽毛素雅,意态悠闲;芙蓉花叶娇艳滋润,仿佛刚被雨露洗过,杨柳枝条错落纷披,在晨风中款款飘舞。全画用笔简洁朴拙,设色鲜丽沉稳,构图小中见大,充分展现了方小石花鸟画的艺术水平,是一幅意境优美、气韵生动、情趣盎然的至精之作。

由于采取了上述收藏策略,使我在投资和学术之间找到了一个平衡点,既实现了学术上的目标,又做到了资产的保值和增值。有时我会冥想:假如当初我搞收藏只是为了投资,结果将会怎样呢?我不能回答,但我并不后悔现在的选择。

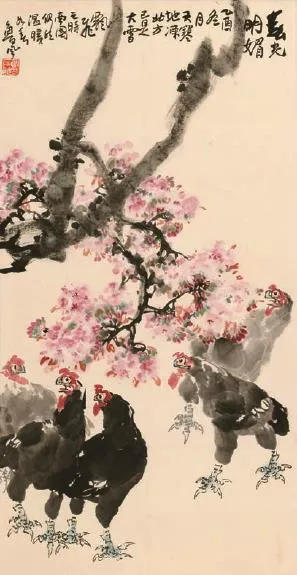

◎鲁风 《春光明媚》 2005年 68×136cm图绘樱花群鸡,是鲁风花鸟画的精绝之品。其可圈点处有三:构图上,把五只鸡分为左右两组和近中远三个层次,于疏密、虚实对比中刻画鸡的不同动态和神韵;色彩上,用樱花的红色与鸡的黑色形成强烈反差,使画面既鲜丽妩媚又厚重沉着;笔墨上,除鸡的喙、眼、爪用线勾画外,其余均用浓淡相间的色块「写」出,造型准确生动,运笔富于变化。

留住贵州文化的根

中国画既是赏心悦目的高雅艺术,又是传统文化的重要载体,它融诗、书、画、印于一炉,折射出一个时代的社会风习和审美理想。从某种意义说,一部中国国画史,就是中华民族的一部精神文化史。

贵州建省较晚,中国画发展相对滞后,明末杨龙友“生于贵筑,独破天荒”,成为贵州绘画之祖。杨龙友之后,贵州绘画沉寂了200年,直到晚清、民国,随着郑珍、孙清彦、陈钰、王恩诰、谢鉴礼、何威风、黄干夫、景方桢、姚华、桂诗成、张寒杉、任乃章、阮为藩、李紫光,张云麓、马啸澄、胡楚渔、邱石冥等相继步入画坛,贵州绘画才重新引起世人关注。新中国成立后,更是名家辈出,群星璀璨,其中仅已谢世者便有肖之亮、宋吟可、蒋梦谷、谢孝思、王渔父、方小石、吴乾惠、刘知白、袁晓岑、王松年、卓问渔、刘叔华、刘式型、孟光涛、易水寒、杨国勋、章光愷、宋剑锋、孙吉斌等。

上述画家用自己各具特色的作品,丰富了贵州的艺术画廊,为贵州文化发展作出了重要贡献。可惜其中很多画家,特别是晚清和民国的画家,其作品经过建国前战乱、兵匪的损毁,以及建国后历次政治运动的涤荡,特别是“文革”的浩劫,所剩已经不多,有的更是稀若麟凤。倘若不及时进行抢救,也许用不了几十年,有些画家的作品就会永远消失,后人研究贵州国画史时,难免会遇到只知其名而不见其作的尴尬。

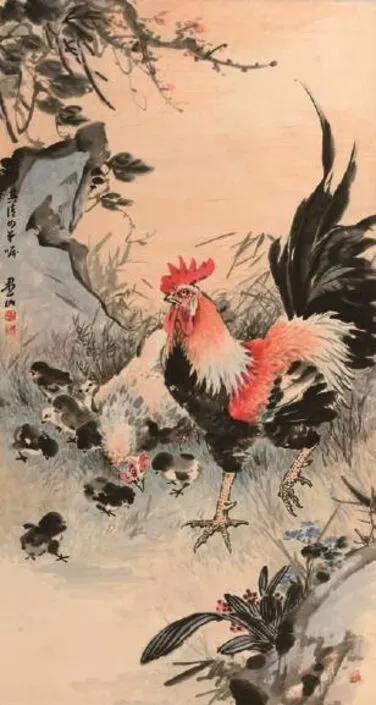

◎王松年 《温馨家庭》 1980年代 67×125cm图绘农家常见小景:在野花盛开的草地上,一只神气十足的公鸡高高扬起尾翎,俨然像一家之主,担负着保护妻儿的重任;它身旁的母鸡低头咯咯鸣叫,似在提醒孩子们不要乱跑;九只雏鸡环绕在母鸡身旁,或啄食或嬉戏,十分活泼可爱。倘非熟悉鸡的习性并有一颗童心,焉能把一个鸡的家庭描绘得如此充满情趣?此王松年之所以被称为“王大公鸡”也。

◎宋吟可 《绣》 1985年 45×67cm图绘一村姑坐在清风吹拂的竹林中,正神情专注地刺绣。她头包蓝花布帕,白衣短裙,系腰带打结于后,明显为江南女子打扮。开脸借鉴传统仕女画的“三白”技法,用淡赭色渲染脸颊,而在额、鼻、颔三处留白,使村姑显得十分妩媚动人;其含情欲语的眼睛和轻握绣针的右手,刻画得尤为传神。全画形象生动,笔墨苍润,情韵双绝,不愧大家手笔。

有鉴于此,我的收藏特别关注晚清和民国的画家,只要有他们的作品出现,我都会不计代价将其收入囊中。有些画家因很早就移居它省,贵阳没有其作品流传,我就到全国各地去搜求,例如姚华的《佛像颖拓》、张寒杉的《红梅》、马啸澄的《春江水暖》,便分别购自北京、西安和武汉。对建国以来的画家,则尽量收藏曾经发表、参展和获奖的作品,其中宋吟可的《绣》、王渔父的《紫藤金鱼》、孟光涛的《夏山滴翠》、谭涤非的《池塘初雪》、杨抱林的《槐花开时》、董克俊的《农闲图》、顾林的《石为母》、杨长槐的《瀑流奏交响》、黄天虎的《欢乐芦笙》、杨小吾的《藕花深处》、张润生的《溪山春晓》、刘定一的《梅花松鼠》、平治的《闹春》、沈福馨的《青城月色》、谌宏微的《布依晨曲》等几十件作品,都曾著录于画家的个人专集或各种权威画集,这就使我的藏画在整体上达到了很高的艺术水准。经常有藏家问我:“怎么好画都跑到你那里去了?”我笑而不答,心中不禁涌起阵阵波澜。

众所周知,收藏是一个高风险的行业,考的主要是“眼力”。我自幼学过绘画,后来又长期从事美术史的教学与研究,并有多年“实战”的经验,因此自信眼力还算不错。然而天下没有常胜将军,即使是鉴定大家也有“打眼”的时候,交一点学费不打紧,关键是要善于从中吸取教训。

由于我在收藏中抱着一颗平常心,胜不骄,败不馁,任凭市场风云变幻,都不动摇退缩,终于在游泳中学会了游泳,在收藏中学会了收藏。现在我的收藏已初步告一段落,多年来所经历的艰辛曲折、悲欣愁喜都化作了人生的宝贵财富。至于我的藏品在经济上有多少收益,我并不特别在意,重要的是我为留住贵州文化的根,做了一点虽然微不足道但却是实实在在的工作,并且我还借此了却从少年时代便郁积在心中的那一段挥不去的绘画缘。

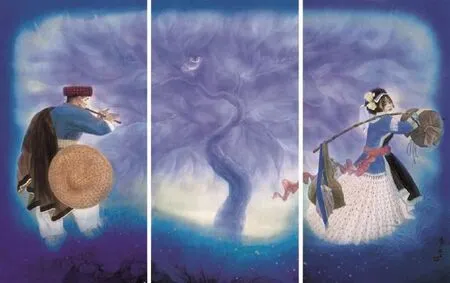

◎谌宏微 《布依晨曲》 1997年 73×141cm×3此图用三联画形式,描绘布依族青年男女的浪漫爱情。右联绘一布依少女,头簪花朵,身著盛装,肩挑什物,在晨风中款款前行;左联绘一布依小伙,头包黑帕,腰系斗笠,口吹竹箫,向少女传递爱慕之意;中联绘一大树,枝叶朝两边纷披散开,树上站着一只猫头鹰。作品刻画深入,色彩典雅,意蕴隽永,弥漫着古典主义和唯美主义的气息。

责任编辑 陆青剑