中国城市收缩的背景、识别与特征分析

张学良,刘玉博,吕存超

(1上海财经大学 财经研究所,上海 200433;2上海财经大学 国际工商管理学院,上海 200433)

中国城市收缩的背景、识别与特征分析

张学良1,刘玉博2,吕存超1

(1上海财经大学 财经研究所,上海 200433;2上海财经大学 国际工商管理学院,上海 200433)

城市增长和城市收缩是一枚银币的两面,以人口流失为核心特征的城市收缩现象在中国普遍存在。本文利用两次人口普查数据,从地级及以上行政单元和县市(区)两种空间尺度,识别中国的城市收缩格局,分别从人口结构、经济结构和社会状况三个维度考察收缩县市(区)的发展状态。两次普查年间频繁的区划调整将对本文的识别结果产生重大影响,利用乡、镇、街道数据,对2865个县市(区)中涉及到行政区划变动的样本进行调整。结论显示,中国26.71%地级及以上行政单元、37.16%县市(区)发生收缩,以中国东北地区和长江经济带的收缩最为严重,且集中出现了“市区—市辖区”双收缩的现象。通过分析,与非收缩县市(区)相比,收缩县市(区)经济社会发展水平较低,集中体现为:较高的人口抚养比、单一的行业结构、较低的城市化率,以及较低的人力资本存量。①

城市收缩;人口流失;人口空间结构

一、引 言

自20世纪中叶以来,去工业化、郊区化、老龄化、资源枯竭等因素导致世界范围内城市人口的普遍下降。1988年德国学者HäußermannH.andW.Siebel提出“收缩城市(Shrinkingcity)”一词[1],用来形象地描绘人口大量流失以及由此导致的城市局部地区空心化现象。其后,这一术语被“收缩城市国际研究网络(ShrinkingCityInternationalResearchNetwork)”(2004)沿用,并将城市收缩重新定义为“人口规模在1万以上人口密集的城市区域,面临人口流失超过两年,并经历结构性经济危机的现象”。根据OswaltP.andT.Rieniets[2]的研究,仅50年的时间里,全球范围内人口超过100万的450个城市地区失去了城市人口的十分之一左右。

目前,国际上以美国、德国、英国、日本等国家城市为案例,对城市收缩的程度、类型、原因及应对措施等进行了系统的描述。OswaltP.andT.Rieniets[2]将收缩城市定义为暂时或永久失去了大量的居民,且人口流失数量占总人口至少10%或年均人口流失率大于1%的城市;DaldrupE.L.[3]和BlancoH. etal.[4]分别用“穿孔”和“圈饼”形象地描述城市内部人口流失造成的“塌陷”和“空心”现象;Martinez-FernandezC.etal.[5]认为由单一产业或企业主导的城市,由于经济转型、资源衰竭或国内外市场竞争引起的市场变动,将会引发人口衰减和经济衰退。在应对收缩时,“接受收缩”和“利用收缩”被认为是两种正确的态度[6],另外,公众参与、社区规划等操作层面的具体措施也逐渐被提上日程[7]。

在中国,去工业化、资源相对枯竭、生育率下降等因素,亦增加了城市人口规模扩大在部分地区的不可持续性,城市收缩成为经济发展的“常态”之一。学者研究发现,中国654个县级及以上城市中有180个人口规模/密度下降[8];京津冀和长三角地区分别有1/5和近1/2的市县市(区)呈现局部收缩[9];珠三角23.02%的镇街单元人口规模下降,人口增长率小于-2%的镇街占比2.35%[10]。

从研究数量来看,国内目前对城市收缩的研究文献非常有限,以案例分析和对国外相关研究的介绍为主;从数据上看,少量国内学者识别中国收缩城市的空间尺度多为县级市及以上城市,或只观察中国局部地区的收缩样本,不能反映中国收缩的全貌。另外,国内文献鲜少结合经济社会发展的其他指标对收缩城市的现状作进一步分析,未免不足。本文在国内外研究的基础上,进一步推进对中国城市收缩的研究。首先根据行政区划调整的历史,对地级及以上行政区和县市(区)层面的人口普查数据进行调整,在不同空间尺度上精确识别城市收缩的现状;其次结合市辖区尺度的收缩判断城市可能的衰败轨迹,并从人口结构、经济结构和社会状况三个维度,分别考察收缩县市(区)的发展特点。

本文的章节安排如下:第二部分介绍西方国家和中国城市收缩的背景;第三部分介绍本文数据处理过程,并从地级及以上行政单元和县市(区)两个空间维度呈现中国收缩城市的全貌;第四部分结合市辖区数据,识别中国城市收缩的类型,并进一步地从人口结构、产业发展和社会现状,对比中国收缩县市(区)和非收缩县市(区)的发展异同。最后总结全文,并提出未来中国城市收缩研究的方向。

二、城市收缩的背景

根据国际通用定义,城市收缩以人口流失为核心特征,并伴随经济社会结构的重大转变。世界范围内虽然各国城市化水平和发展模式有所差异,但城市的增长和产业演化具有一定的相似性,本文延用国际通用定义,将中国收缩城市定义为:城市化进程中,人口持续流失的城市。结合中国现实问题,以及可用数据,本文中具体将中国收缩城市界定为:两次人口普查年间(2000年至2010年),人口增长率为负的城市,在较大空间尺度上,表现为地级市(地区、自治州、盟)的收缩;在较小空间尺度上,表现为县市(区)的收缩。”

(一)20世纪以来西方国家城市收缩的背景

从时间的延续性上看,历史上不乏城市收缩的案例。20世纪以前,由于战争、灾难、疾病而消亡的古文明城市罗马城、特洛伊以及玛雅文明曾经璀璨一时的地区,可以看作特定阶段城市收缩的典型。20世纪以后,在全球化过程中,经济中心在地理区位上的转移①麦肯锡全球研究所(McKinseyGlobalInstitute)依据安格斯·麦迪森(AngusMaddison)的研究成果,编制全球经济地理中心迁移图:从11世纪至20世纪中期,全球经济地理中心从东向西转移;之后便开始向东亚地区“回旋”。来源:麦肯锡全球报告附录(2012)。,催生新的地理模式和中心,不可避免地造成了一些城市在区域等级体系中地位的下降,造成人口流失和城市活力下降。

根据对国外案例的梳理,一般认为20世纪50年代国际上收缩城市之所以大量出现,与去工业化、郊区化和政治经济体制转轨等经济发展背景和社会结构变动密切相关。①去工业化是工业向服务业的经济转型,代表全球化发展浪潮中世界分工格局的转变。所有发达资本主义国家在20世纪最后25年中都经历了去工业化的过程[11],德国鲁尔区、英格兰中部以及美国东北部是制造业向服务业转型过程中,由于就业结构转变而造成人口流失的典型地区[12],代表性的城市有英国的伯明翰与曼彻斯特[13]、日本的夕张市[5]以及法国的洛林[14]等。②郊区化是城市化发展后期,经济活动和人口从城市中心向郊区的转移。与伴随去工业化出现的城市的整体缩减不同,郊区化导致的城市收缩大多发生在城市内部的核心地区,实际上是人口和经济活动的“空间重组”,代表性的城市是美国的芝加哥、圣路易、纽约以及底特律等[13]。③经济体制转轨是特定历史时期,非普遍存在的一种政治制度或体制变革,在此背景下引起的收缩,主要指东德(原德意志民主共和国)在1990年并入西德(原德意志联邦共和国)后,政治体、经济改造导致结构失衡,东德青年人口向西部繁荣地区的迁出过程;以及俄罗斯在1992年经济体制转轨过程中使用的“休克疗法”,造成巨大冲击,波及整个社会,导致与世界发展链条的脱节和人口的大量流失。

除了去工业化、郊区化和政治经济体制转轨这三个主要因素外,出生率下降和人口老龄化等社会因素亦加重了人口收缩的趋势[15]。另外需要注意的是,城市收缩并不是简单的单因素结果,每一个城市的收缩,背后的原因是错综复杂的,是去工业化、郊区化以及人口老龄化等多因素综合作用的结果。

(二)中国现阶段城市收缩的特殊背景

BeauregardR.A.[16]认为城市收缩的原因在不同历史时期都发生着变化,而不是一成不变的。与西方国家自20世纪初出现的城市收缩不同,中国的城市收缩打上了21世纪“全球化3.0时代①托马斯·弗里德曼(ThomasL.Friedman)在《世界是平的》一书中将全球化划分为三个阶段:“全球化3.0”始于2000年,以软件更新和网络普及为特点实现全球化社会分工。“全球化1.0”和“全球化2.0”分别以国家之间的融合和公司之间的融合为特征。”、“发展中国家”和“中国特色”的烙印。

1.全球化和市场经济体制改革导致劳动力结构性失业

经典理论模型暗示,随着经济发展程度的加深,技术进步、需求结构转换、资本积累等因素导致劳动力不断地从农业向非农业部门转移[17-19]。改革开放以后,尤其是1997年中共十五大正式确立“公有制为主体,多种所有制经济共同发展”的基本经济制度后,以2001年底中国加入世界贸易组织为标志,中国市场经济逐渐完备并与全球经济深入衔接,促进人口在产业间的转移。

总体上来说,中国的市场化渐进式改革虽然没有出现“休克疗法”式的震荡,但竞争因素的加强,以及中国从制造业向服务业的经济转型,不可避免地造成国内劳动力结构性失业。KarlMarxK.的资本有机构成论[20],以及HicksJ.R.[21]提出的资本密集产业与就业增长的替代作用,都暗示了产业结构升级过程中资本对劳动的排斥力。这一作用已被多位学者证实[22-23],认为以资本深化为特点的工业化阶段,对就业增长带来了负面影响。

2.政府主导的区域政策的实施伴随劳动力地区间转移

中国劳动力地区间迁移的影响因素错综复杂,除了根据效率原则进行市场化配置外,政府主导的区域政策,对劳动力移动有重大影响。以改革开放初期沿海经济特区开放为代表的点状区域倾斜政策、以20世纪末“沿江沿线沿海”区域发展格局为代表的块状区域倾斜政策,以及以21世纪初“西部大开发”等代表的区域平衡政策,均伴随地区间投资力度和财政优惠的差异,对劳动力的流动形成引导。

与市场机制的极化导向不同,区域政策愈加体现政府平衡发展的意志。对于拥有明显地理区位优势或有助于实现国家重大战略的地区,政府通过政策优惠强化集聚经济,造成人口空间配置的变化;对于在市场优胜劣汰机制下陷入经济困顿、资源掌控和要素调配能力不足的地区,政府通过资源倾斜可以影响这一地区的发展进程,延缓人口流失现象。从这个意义上来讲,中国的城市收缩亦在某种程度上体现了中国特殊的政策导向。

3.城市化发展阶段在地区间的差异与人口流失

中国各地区城市化发展阶段不同,导致城市内部出现不同的城市收缩形态,以郊区化最为典型。郊区化意味着城市内部人口空间结构的转变。根据《中国统计年鉴》,中国的城镇化率2011年首次超过50%,2014年均值为54.77%。但是中国各地城镇化率水平是不同的,贵州最低,为40.01%;上海最高,为89.60%。目前,国内学者较多地认同上海、北京、广州等大城市已经步入城市化发展的郊区化阶段[24-26],即面临城市中心区人口流失,郊区人口增长率较高的现象。

城市化发展阶段导致人口在城市内部空间结构的不同,但现阶段,中国仍处于快速城镇化的上升阶段,人口向城市的集聚仍是主要趋势。另外,城市的地理和资源禀赋等自然特征对城市收缩存在影响,如一些结构单一的资源型城市、地理环境较差的贫困地区、矛盾和冲突较多的边境地区等,在城市化发展过程中,由于对较大规模城镇人口提供公共服务的能力较低,上述城市内部均出现大量人口流失的现象。

综上,受到国家区域发展政策以及全球化带来产业转型升级这两股力量的影响,中国人口的空间配置发生转变,总体来说有两个大的方向:一方面遵循市场效率原则,国内劳动力的流动趋势自西向东,自乡村向城市;另一方面受到国家区域平衡政策的影响,企业在中西部投资设厂,促进当地就业和人口集聚。这两股力量在某种程度上重塑了新世纪中国人口分布的空间格局。总体上看,中国处于城市化率快速上升阶段,乡村和中小城镇人口不断流失导致普遍的城市收缩,同时,不同地区城市化发展阶段不同,亦影响城市内部的收缩形态。

三、数据处理与说明

(一)地级及以上行政单元的数据处理及说明

本文利用第五次人口普查(2000年)和第六次人口普查数据(2010年),根据两次普查年人口增长率的变化,首先从地级及以上行政单元尺度对中国城市收缩的总体情况进行识别。其中,两次普查年间中国较为频繁的区划调整,将对识别结果造成较大干扰。本文汇总两次普查年间中国337个地级及以上行政单元(包括287个地级市、30个自治州、17个地区、3个盟)经历的区划变动信息,相应调整人口规模,并将两次普查年间人口变动率为负的行政单元界定为收缩城市。数据处理结果见表1。

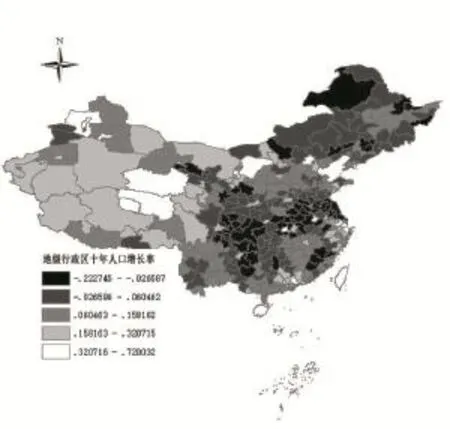

根据两次普查年间地级及以上行政单元人口变动率绘制图1①在实际数据处理过程中,固原市和中卫市的交叉区划调整涉及到炭山乡五个村,由于村级数据的缺失,本文考虑到样本完整性,同时考虑到其对识别结果影响较小,在此作忽略处理。,直观反映中国城市收缩的概况。从图中可以看出,中国收缩城市具有较显著的空间分布特征,多集中在东北地区和长江流域,具体是甘肃、贵州、重庆、湖北、安徽、福建、江苏、辽宁,以及黑龙江北部、内蒙古北部和中部、四川东部。

(二)县级行政单元的数据处理及说明

表1 地级及以上行政单元数据处理结果

图1 中国2000年-2010年地级及以上行政单元人口增长率

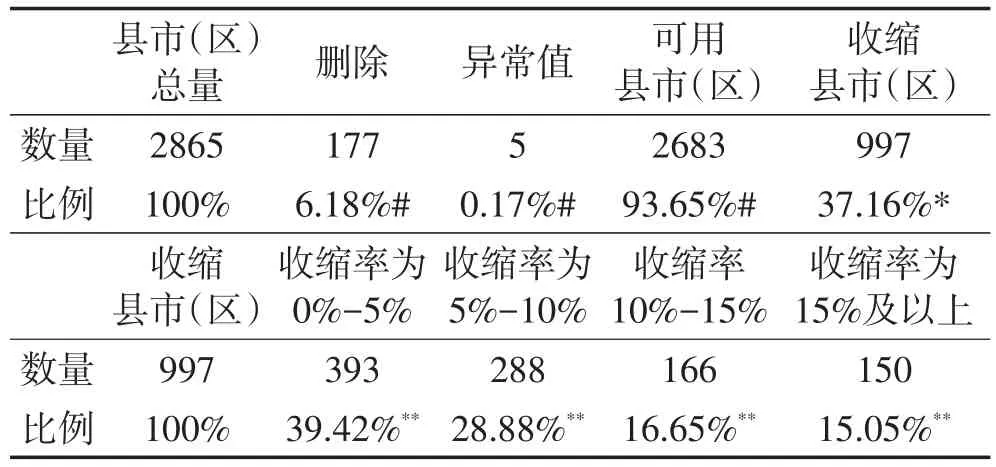

表2 中国2000年—2010年县市(区)数据处理结果

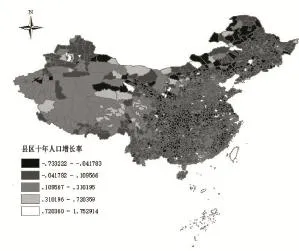

图2 中国2000年—2010年县市(区)人口增长率

为了更精确地识别地级及以上行政单元内部人口空间结构的变动,本文试图对县市(区)行政单元人口变动率进行统计。相对于地级及以上行政区,经历行政区划调整的县市(区)总量更多,种类更复杂。据本文统计,在2865个县市(区)中,有439个在2000年至2010年间发生过至少一次行政区划调整,涉及到76个地级市市辖区,以及17个地级及以上城市②不包含仅更改名称而没有涉及到乡镇重新划分的行政单元,如四川省成都市于2001年11月撤销新都县,成立新都区,辖原新都县行政区域;甘肃省于2002年3月撤销张掖地区,成立张掖市,辖原张掖地区行政区域。。前期虽有学者利用人口普查数据识别中国的人口增长率,但忽视行政区划调整使识别结果具有较低的准确度和可靠性。

数据处理结果详见表2。有177个县市(区)涉及到乡、镇、街道以下单位行政单元区划变动,由于数据不可获得,本文予以删除;对于十年间人口规模增长2倍以上的县市(区),本文作异常值处理,共5个①分别是:黑龙江平房区,人口增长4.33倍;广东惠城区,人口增长3.42倍;浙江龙湾区,人口增长2.66倍;福建海沧区,人口增长2.33倍;宁夏红寺堡区,人口增长2.18倍。。最终保留2683个可用县市(区),共识别997个收缩样本,占比37.16%。其中,316个县市(区)十年人口流失率在10%以上,占收缩县市(区)的31.66%,占可用县市(区)的11.75%;150个县市(区)十年人口流失率在15%以上,占收缩县市(区)的15.03%,占可用县市(区)的5.58%。进一步地,将2683个可用县级行政区人口变动率匹配地理信息绘制图2。

四、中国收缩城市的特征

(一)地级及以上行政单元市辖区收缩

中国的人口收缩发生在城市化率快速上升的阶段,地级及以上行政单元市辖区的人口同时也在流失,可视为狭义的城市收缩,反映中国城市收缩的严重程度。本文观察了两次普查年间市辖区的人口变动率,并做出假设:在城市化不断加深的阶段,城市市辖区的人口收缩可以在更大程度上预示中国城市衰败的轨迹。

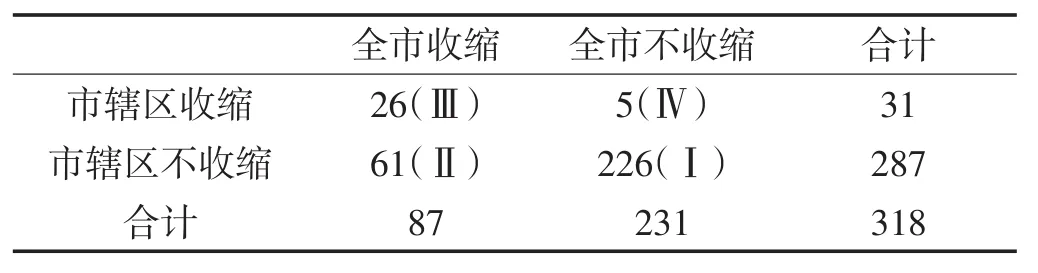

本文根据调整过的县市(区)数据,重新计算287个地级市市辖区的人口变动率。根据统计,在287个地级城市中,有122个地级市市辖区的行政区划在两次普查年间至少发生过一次变动,本文根据乡镇街道数据分别作出相应调整,将误差控制在3个及以内村级行政单元,最终识别269个可用地级市市辖区人口变动数据。对于不设市辖区的自治州(地区/盟),本文将其政府驻地近似地代替市辖区,共识别49个可用地区(自治州、盟)政府驻地②兴安盟的政府驻地乌兰浩特市,由于相关数据不可调整,在此做删除处理。。根据市辖区收缩和市区收缩两个维度,将地级及以上行政区的收缩分为四种类型(见表3)。

表3 “全市—市辖区”二维尺度城市分类及数量

由表3可知,全市和市辖区人口均增加的Ⅰ类城市地域范围最广,说明中国大多数地级及以上行政单元仍处于人口不断增加的过程中;中国大部分收缩城市属于“市辖区/驻地人口增加”的Ⅱ类城市。根据统计,全市人口增加、市辖区(政府驻地)人口减少的Ⅳ类城市有5个,主要分布在中国的西北地区;全市和市辖区人口同时减少的Ⅲ类城市有26个,主要包括东北地区的宜春、鹤岗、鸡西、辽源、抚顺,以及长江经济带的巢湖、宣城、青冈、信阳等城市,占收缩城市比重为29.89%。在城市化不断加深的阶段,东北地区和长江经济带部分地区市辖区人口的减少预示着相应行政单元经济活力的下降,人口的不断流出则进一步增加未来这两大区域经济社会发展面临的风险。

(二)收缩县市(区)的人口结构分析

本节选取2683个县市(区)作为分析样本,以1686个非收缩县市(区)作为对照组,分析997个收缩县市(区)的十年人口增长率、2000年和2010年人口规模、劳动年龄人口占比以及老龄化程度等人口总量和结构指标。国际上一般把15—64岁列为劳动年龄人口,根据中国法定退休年龄相关规定,男子16—60周岁、女子16—55周岁可视为中国的劳动年龄人口。结合普查数据分组,本文将15—59岁人口作为劳动年龄人口,进而计算劳动年龄人口占比;将60岁及以上人口作为老龄人口,进而计算老龄人口占比,作为老龄化指标。人口抚养比则是老龄人口和0—14岁人口之和与劳动年龄人口的比重,作为人口红利的刻画指标。

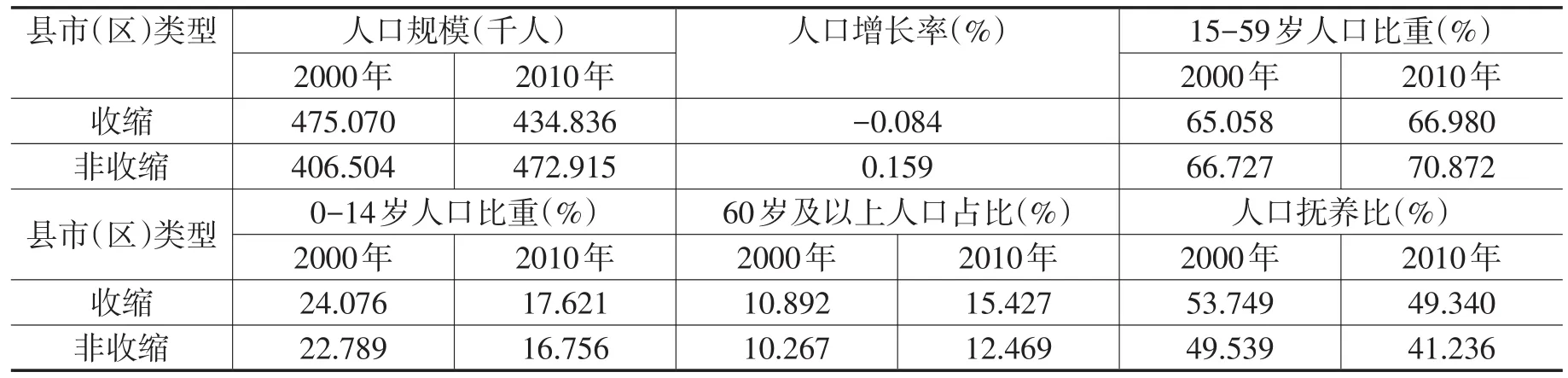

表4各列数据为各县市(区)相应指标的均值。由表4不难发现,收缩县市(区)在初始人口规模、样本考察末期人口规模、劳动年龄人口比重以及老龄化程度上,与非收缩县市(区)均存在较大差异。非收缩城市初始人口规模较小,平均相差约7万人,而在2010年,非收缩城市人口规模平均增长约6.6万人口,增长率为16.34%;收缩城市初始人口规模较大,至2010年人口平均减少约4万,下降幅度为8.47%。

表4 中国收缩县市(区)的人口结构

在年龄结构上,两组县市(区)0—14岁人口占比无明显区别,而2010年非收缩县市(区)15—59岁劳动年龄人口比重略高于收缩县市(区)。劳动年龄人口创造了经济价值的绝大多数,构成了地区生产活力和经济增长动力。收缩县市(区)劳动年龄人口比重低于非收缩县市(区)约4个百分点,预示经济增长潜力的下降。另外,收缩县市(区)的老龄化程度和人口抚养比均比非收缩县市(区)高,暗示了收缩县市(区)面临较重抚养压力,人口红利较小。

(三)收缩县市(区)的经济结构分析

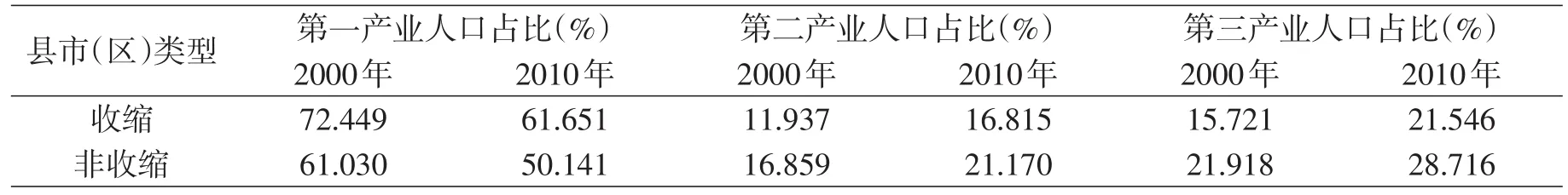

本节分析中国收缩县市(区)的三次产业就业人口占比,并以非收缩县市(区)作为对照组,观察收缩县市(区)经济发展结构特点。

表5 中国收缩县市(区)的产业人口占比

根据表5,收缩县市(区)和非收缩县市(区)三次产业人口占比的变化趋势一致,即第一产业人口占比下降、第二产业和第三产业人口占比上升。不同的是,中国非收缩县市(区)第一产业人口比重初始水平为61.03%,低于收缩县市(区)约11个百分点,且下降速度较快,为17.84%,收缩县市(区)下降速度为14.90%,至2010年,收缩县市(区)第一产业人口比重高于非收缩县市(区)约11个百分点。相较之下,收缩县市(区)第二和第三产业人口占比的初始水平较低,虽然至2010年比重有所提升,但仍低于非收缩县市(区)约4—7个百分点。

收缩县市(区)和非收缩县市(区)产业人口比重的变化均符合产业发展规律,即人口从农业部分向非农业部门转移。根据国民经济行业分类(GB/T4754—2011),中国第一产业共包含1个门类,5个大类;第二产业包含4个门类,45个大类;第三产业包含15个门类,46个大类。收缩县市(区)农业人口比重的初始水平较高,意味着相对单一的行业结构和较低的发展起点。

(四)收缩县市(区)的社会结构分析

表6 中国收缩县市(区)的社会发展状况

本节从城乡人口占比、高等教育人口占比和平均受教育年限三个维度考察收缩县市(区)的社会发展状况。

表6第一和第二列,刻画了县市(区)这一空间尺度的城市化率;第三和第四列刻画了县市(区)的教育状况,也可以视做人力资本储备量。收缩县市(区)和非收缩县市(区),2000年至2010年城镇人口比重均有提升,即均处于人口向城市不断集聚的过程中,但收缩县市(区)的城市化率在样本考察初期和末期均低于非收缩县市(区),至2010年为36.1%。

以平均受教育年限表示的人力资本存储水平,在收缩县市(区)和非收缩县市(区)之间并无明显差异,但考虑到与服务型经济相对应的对高端技术人才的需求,本文考察了大专及以上学历人口的占比情况。从表6第三列来看,收缩县市(区)大专及以上学历人口样本考察期内初始水平为1.8,低于非收缩县市(区),虽然2010年这一比例有所增加,仍低于非收缩县市(区)约5.4个百分点。

五、结论与启示

伴随经济增长速度放缓、经济结构转型以及要素和投资驱动力的转变,中国改革开放以来高速、长期的增长在部分地区已不可持续,以持续的人口减少为核心特征的城市收缩成为城市发展的“新常态”。本文重点从不同空间尺度和考察维度上厘清中国城市收缩的现状。首先,利用两次普查年鉴的数据,在剔除大量行政区划调整可能对识别结果造成的重大影响后,从地级及以上行政单元和县市(区)两个空间维度对中国城市收缩的现状进行识别。识别结果显示,中国26.7%的地级及以上行政区和37.2%的县市(区)处于人口流失状态,且存在明显的地域相关性,较为集中地分布于东北地区和长江经济带。进一步地,为了寻找可能的城市衰败的轨迹,结合每个城市市辖区的人口变动,将城市分为四类,发现中国大部分收缩地级及以上行政区属于“市辖区人口增加”的Ⅱ类城市,但东北地区和长江经济带亦集中出现了“市辖区人口减少”的Ⅲ类城市,预示相应行政单元经济增长潜力的下降。最后,分别从人口结构、经济结构和社会发展三个维度对比收缩县市(区)和非收缩县市(区)的综合发展状态。本文的主要结论是:收缩县市(区)人口抚养比较大较非收缩县市(区)高出约8个百分点,人口红利相对较小;收缩县市(区)经济结构呈现了劳动力从农业部门向非农业部门转移的趋势,但农业人口比重初始水平较高,意味着相对单一的行业结构和较低的发展起点;相对于非收缩县市(区)53.7%的城镇化率,收缩县市(区)城镇化率仅为36.1%,差别较大,且以大专及以上人口比重表示的人力资本存量与非收缩县市(区)相比存在较大差别。

必须指出,虽然利用人口普查数据识别城市收缩现状是国际通用方法,但是样本观察期的选择对研究结论存在一定的影响,而且普查年之间间隔时间较长,亦不能及时反映当前城市发展状态。需要利用最新统计数据,对中国城市收缩的全貌进行识别。另外,目前中国仍处于快速城市化的上升阶段,城市收缩是城市自然发展状态的表象,这一宏观尺度上对人口空间结构的研究必须结合微观企业或居民数据,判断收缩城市的生产活力或消费活力等发展潜力,才能客观地预测城市衰败的轨迹。因此,城市收缩是个中性词,对城市收缩的研究仅是判断城市未来发展方向的开端,在应对城市收缩的态度上,一方面不要客观忽视,另一方面不要主观对抗,它提供了一种新的研究框架,有待继续探索。

[1]HäußermannH.,andW.Siebel.DieSchrumpfendeStadtunddieStadtsoziologie,FriedrichsJ,editor,SoziologischeStadtforschung [M].Opladen:WestdeutscherVerlag,1988:78-94.

[2] OswaltP.,andT.Rieniets.Atlasofshrinkingcities[M].Ostfildern-Ruit:HatjeCantz,2006.

[3] DaldrupE.L.“Die,NDie"NeueGründerzeit”VeränderteRahmenbedingungenerfordernneueStrategieninderStadtentwicklung[J]. RaumplanungDortmund,2000,91:164-167.

[4] BlancoH.,etal.Hot,congested,crowdedanddiverse:Emergingresearchagendasinplanning[J].ProgressinPlanning,2009,71 (4):153-205.

[5] Martinez-FernandezC.,etal.TheShrinkingMiningCity:UrbanDynamicsandContestedTerritory[J].InternationalJournalofUrbanandRegionalResearch,2012,36.2(3):245-260.

[6]HospersG.J.PolicyResponsestoUrbanShrinkage:FromGrowthThinkingtoCivicEngagement[J].EuropeanPlanningStudies,2014,22(7):1507-1523.

[7]PanagopoulosT.,etal.Influencesoncitizens'policypreferencesforshrinkingcities:acasestudyoffourPortuguesecities[J].Re-gionalStudies,RegionalScience,2015,2(1):140-169.

[8] 龙瀛,吴康,王江浩.中国收缩城市及其研究框架[J].现代城市研究,2015(9):14-19.

[9] 吴康,龙瀛,杨宇.京津冀与长江三角洲的局部收缩:格局、类型与影响因素识别[J].现代城市研究,2015(9):26-35.

[10] 李郇,杜志威,李先锋.珠江三角洲城镇收缩的空间分布与机制[J].现代城市研究,2015(9):36-43.

[11] 罗纳尔多·蒙克(MunckR.).去工业化:英国.菲利普·奥斯瓦尔特编.收缩的城市[M].胡恒等译.上海:同济大学出版社,2012.

[12] RienietsT.Shrinkingcities:Causesandeffectsofurbanpopulationlossesinthetwentiethcentury[J].NatureandCulture,2009 (4):231-254.

[13] 罗伯特·菲什曼(RobertFishman).郊区化:美国.菲利普·奥斯瓦尔特编.收缩的城市[M].胡恒等译.上海:同济大学出版社,2012.

[14] GospodiniA.EconomicCrisisandtheShrinkingGreekCities[C].1stInternationalConferenceonArchitecture&UrbanDesign,2012:685-702.

[15] WiechmannT.,PallagstK.M.UrbanshrinkageinGermanyandtheUSA:AComparisonofTransformationPatternsandLocalStrategies[J].InternationalJournalofUrbanandRegionalResearch,2012,36(2):61-80.

[16] BeauregardR.A.UrbanPopulationLossinHistoricalPerspective:UnitedStates,1820-2000[J].EnvironmentandPlanningA,2009,41(3):514-528.

[17] ClarkC.Theconditionsofeconomicprogress[M].London:Macmillan,1960.

[18] LewisW.A.EconomicDevelopmentwithUnlimitedSuppliesofLabour[M].ManchesterSchool,1954.

[19] 库兹涅茨.各国的经济增长[M].北京:商务印书馆,1999:30-32.

[20] 马克思.资本论:第一卷[M].北京:人民出版社,1975:672-674.

[21] HicksJ.R.ThetheoryofWages[M].NewYork:STMartin’sPress,1963:143.

[22] 刘乃全,孙海鸣.上海产业结构、人口、就业的互动关系研究[J].财经研究,2003(1):55-62.

[23] 詹浩勇.我国产业结构变迁与就业的互动关系探讨[J].现代经济探讨,2010(3):31-34,62.

[24] 谢守红.广州市人口空间分布变动与郊区化研究——兼与北京、上海的比较[J].人口与经济,2007(1):5-9.

[25] 王放.对北京市郊区化问题的进一步探讨[J].人口研究,2010(2):21-30.

[26] 王春兰,杨上广.上海人口郊区化与新城发展动态分析[J].城市规划,2015(4):65-70.

F129.9

A

1671-511X(2016)04-0132-08

2016-04-20

国家社科基金重大项目“新型城镇化背景下城市边界调整与城市综合承载力提升路径研究”(14ZDB138)、国家自然科学基金项目(71473160)、上海财经大学研究生创新计划项目科研创新基金(CXJJ-2015-341)与上海财经大学创新团队支持计划阶段性成果。

张学良,上海财经大学讲席教授、上海财经大学城市与区域科学学院博士生导师,研究方向:区域经济与城市经济。