说禅·谈画

文 陈玉圃

说禅·谈画

文陈玉圃

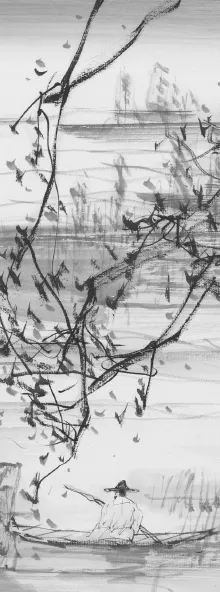

《枯木禅》 68cmX136cm 2015年 陈玉圃 作

公元527年,达摩西来,禅宗在中国兴起。特别是六祖慧能而后禅文化风靡大江南北,丰富了中国文化内涵,成为中国文化的重要组成部分。中国画成长和发展鼎盛的唐宋时期,恰恰是禅文化最富影响力的时期,谈中国画离不开禅文化,甚至可以说中国画、尤其是中国文人绘画艺术风格的形成及其理论内涵多半是得益于禅文化的启示。

明代董其昌说:“禅家有南北二宗,唐时始分。画之南北二宗亦唐时分也……北宗则李思训父子著色山水,流传而为宋之赵干、赵伯驹……南宗则王摩诘始用渲淡……”又说:“文人之画自王右丞始。”虽然这种分法未免有些牵强,但可以看出禅文化对中国画的影响之大。直到今天,日本的水墨画仍然叫做“南画”。“南”即是南宗的意思。文人画代表人物如王维、苏轼、米芾、董其昌等也多对禅文化有颇深的研究。此外僧侣之参与绘画者如石涛、八大、弘仁、虚谷等皆把禅文化渗透于笔墨之间,在中国画史上占有重要的地位。总之,佛学,尤其是禅文化对中国绘画的影响是十分广泛和深刻的,在此仅以其对艺术思想方面的启示略述浅见:

静气即禅

禅是什么?禅就是平静和安详,随时随地行住坐卧间都守着本真心使不外驰。禅宗二祖慧可对达摩祖师说:“我心未宁,乞师与安。”可见禅的全部过程唯心安而已。心安则静,静则诸妄息,诸妄息则心境澄明,心境澄明就可以证无上菩提。

庄子也说:“水静则明烛须眉,水静犹明,何况精神?”凡人受六尘蒙蔽,物欲牵引,妄念迭起,心不能静,于是住幻迷真造成许多烦恼。而禅者截断物欲牵引,息诸妄心,妄心既息,本真自然就会显现。可见静是参禅的关键,是入道的凭籍。

中国画贵静气。静气给人一种恬适的美感,使观画者如饮寒泉,透心清爽,消尽烦乱的情绪。如所谓“逸趣”,或者“富禅意”的画大多以静气取胜。古代画家以画为禅,其意并不在画,怡养性情而已。所以能够摒弃名利,不事雕饰,故画无燥戾,平和恬淡而多静气。此静气也是悟画道的关键。或者说,有些画纵横挥洒,如飞如动,亦为佳作。为什么独贵静气?其实所谓静气是道心的显示。所以庄子说:“静则动,动则德矣。”禅者认为,万事万物瞬息万变是动。但那个左右动的本来却未尝动。所谓“旋风偃月本来常静,江河喷注原自不流。”这个动中所寓的静才是真静。当我们振衣千仞之岗、岱岳之巅,看风驶之驰,闻溟濛天籁,我们感觉到了什么?“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。”正如苏轼所说:“以其变者而观之,天地曾不能一瞬也,以其不变者而观之,物与我皆无尽也。”宇宙时空,横无际涯,在那里可以真实感觉到得是宇宙之静气。

我们欣赏徐青藤的醉墨或吴昌硕的枯藤,虽然笔走龙蛇,动势逼人,但我们会发现其繁乱中寓整肃、飞动中寓沉稳,如搏狂澜,如聆天籁,不禁屏息而俟!这才是真正得到了动中之静气。当然,悟有浅深,道有真伪,鱼目混珠,非具慧眼者难以辨别。有的画表面像是静而形神枯索,缺乏生机,画是死画,禅是假禅。有的画表面像豪放,而笔法散乱,全无理法,画格粗鄙,画是劣画,禅是野狐。这都是东施效颦,谨毛失皮,伪画伪禅,没有得其门而入。所以那么多僧侣修行者,悟道的并不多见,那么多画家,真正得画道三昧的却很少。大多与世沉浮沽名钓誉之徒,虽名闻利养,其实与禅与画无关,实不足慕。究其实,大千世界,俗眼居多,“管他是否神仙,狗子不识”。所以陈子庄终世落魄,黄秋园也只好饮恨九泉了。

那么作画何以得静气呢?大体可从境求,或从意得。从境求者重外相,如所谓“可游可居”的标准重在师造化。以意求者重情致,如所谓“师心自用者”,情致从笔墨得。前者重境恐住相而流于雕凿,后者重笔墨恐住非相而流于形式。能以意求而不住于空,发意中之境者为上乘。另外,画如其人,所以人格学问的修养,尤其是人格的修养对于画格是很重要的。大凡能使画格沉静者多雅人。黄山谷说的“唯俗病不可医”很有道理,俗气就是市气、铜臭气、工匠气、脂粉气等。市井浑浊,六尘竞逐,与世沉浮,故与静气相违。所以古人认为“汨没天真者不可以作画,外慕纷华者不可以作画,驰逐名利者不可以作画,志气堕下者不可以作画……”这些和禅者对自身的要求几乎完全一致,难怪古人以画为禅,董其昌把自己的画室干脆叫“画禅室”了。究其实,与世俗相左就可以接近无相之理而不役于外物,自然能近道而得静气。如倪云林泛舟江湖,齐白石逃官高隐……所以他们的画高雅静逸,脱尽凡胎,习习然如有仙气。

写意和无相

中国画尚写意,意是心音,写意也就是写心。相是什么?相是万事万物的形相或色相,也就是表相。禅家说无相,就是舍弃这表相。《金刚经》里说:“无我相,无人相,无众生相、无寿者相。”在禅学来看,表相如梦幻般虚妄不实,世界非坚,大海扬尘,三千大千世界等同虚空。但众生习惯认同诸相为实在,物欲的牵引使之沦为官能——当然也是外物的奴隶,而失去了自由。为满足官能的无厌追求,无休止地追逐本来虚幻不实的表相,与世沉浮,随业力迁流不息,受尽无穷的苦果。因此,这虚幻的相实在是导致众生迷失、堕落、烦恼的根源。所以必须无掉这幻相,而找回迷失的“自我”。这“自我”就是在追逐虚幻中失掉的本真心。本真心缘六根(眼耳鼻舌身意),为外六尘(色声香味触法)所污染而自失,只有清净六根、清除六尘才能显现本真的面目。这清除六尘、清净六根的过程就是无相。无相并不是简单地否定外在客观事物,而是认知外在事物虚幻不实的属性,然后以无得修持方法摆脱外物束缚以争得大自在。所以《金刚经》里说:“离一切相,则名诸佛。”禅宗六祖说:“无往、无念、无相。”

从中国画的角度看,这相就是客观景物的外形或绘画表现形式,那本真心就是画家的主观意识及心态。通常,过分执住事物的外相,会相对减弱画家主观意态的表现。16世纪的画家陈简斋题墨梅诗说:“意足不求颜色似,前身相马九方皋。”苏东坡也说:“观仕人画,如阅天下马,取其意气所到耳!”九方皋相马时不辨骊黄的高妙处正在于得意而忘形,因忘形显现意。从理论上讲,一个无相,一个忘形,岂非如出一辙?中国画,尤其是作为中国绘画主流的文人写意绘画风格形成的理论基础正在于此。因着这个写意的理论,无论在形式处理上(以简为贵),还是在色彩运用上(以素为贵),乃至在经营位置上(散点透视),都是围绕画家的主体意识,尽大可能地从客观物象的桎梏下解放出来,给画家的个性发展以极大的自由。文人画“诗书画”三位一体的综合艺术形式的形成也正是围绕“意”的需要。画家们仰观俯察,触景生情,于是借助笔墨、借助诗思、借助书法意致以充分宣泄,或嘲风弄月,聊寄幽独;或偶发奇想,畅抒情怀。总之,嬉笑怒骂皆为文章,必至尽情达意而后已。有的以君子自居:“纯是君子,绝无小人。”(郑肖思题画兰句)有的以瘦马自况:“而今衰草斜阳里,人作牛马一例看。”(金农题画句)有的叹怀才不遇、明珠暗抛。有的写世外消闲,乃至郑肖思的露根兰、八大山人的白眼三翎孔雀、郑板桥的萧萧竹、齐白石的不倒翁……无一不是画家心音的呼啸。有人说中国画是意象绘画,写意自然是意中之相了。

(一)无相之相

从禅学的观点看,无相是证入菩萨的重要法门之一。但中国画毕竟是形的艺术,舍形何以达意?其实佛说无相也并不执住于无相。《金刚经》里说:“无法相,亦无非法相。”《坛经》记载某和尚说到卧轮禅师的一首偈:“卧轮有伎俩,能断百思想。对镜心不起,菩萨日日长。”意思是说卧轮有办法断灭自己的意念活动,可以对境不起念(无相),所以一天天增长智慧。可是六祖不以为然,认为卧轮只不过是给自己加了桎梏,于是也说偈:“慧能没伎俩,不断百思想,对镜心数起,菩萨作么长。”意思是说慧能没能力、也不准备去断灭自己的思想活动。(非无相)对境不妨起心,菩萨本无自相,有什么增减可说?可以看出卧轮所证得“空”是落入断见的“顽空”,乃禅家大忌。而六祖所证得“空”是在明辨一切中而不起贪爱执住,以平等无碍心空荡荡、磊落落地观照事物的本来面目,可见无相的目的是破有执。但执住无相则落断见而落入无执。有执、无执都属于偏见,所以古德认为:“有执则烦恼炽然,无执则心镜清净。”所以,不应执“有”,因为“有”总归于空无;也不应执“无”,因为“无”中可以生有,只有“有无俱遣、语默双亡”,才是空中妙有法界。这空中的妙有就是无相之相。禅宗大师青原惟信说:“老僧三十年前未参禅时见山是山,见水是水(有相);及至后来亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水(无相)。而今有个歇处,依前见山是山、见水是水(无相之相)。”从绘画的角度看,客观景物就是“相”,画家心态就是“无相”,以画家心志熔铸外境的再创造也就是无相之相了。

郑板桥先生有一段描写画竹的精彩文字:“江馆清秋,晨起看竹,烟光雾气,皆浮动于疏枝密叶之间,胸中勃然,遂有画意,其实胸中之竹并非眼前之竹也,因而磨墨展纸,落笔倏作变相,于是手中之竹又不是胸中之竹也。”这个倏作的“变相”也就是无相之相。

(二)无心最好

很多年前我曾有一方“画心”的闲章,近年又制了一方叫“无心最好”的闲章。但作画既重写意,也就是写心,却又说无心最好,岂不是自相矛盾?其实在禅意者看来,心有种种,大体可以分为本真心和攀缘心。本真心本自具足、本自清净、不垢不净、不增不减、无尊无卑、平等不二。古德说“心外无别佛”。其实,此本真心也就是真如和大道。道无极无微、不住有无,“放之则弥六合,卷之则退藏于密”。所谓“画心”也就是求画道的意思。由“道”及“理”,“自一分万,自万以治一,天下之能事毕矣”。而所谓“无心最好”的心,乃是指攀缘心。攀缘心是人的感官(六根)于外物(六尘)碰撞的产物,是本真心的表层意识,此心为物欲所牵如潮水般瞬息万变。念念迁流,使我们的心识支离破碎,当我们提笔作画时往往诸念竞起,乃至进退失据。所谓欲速则不达,“有意栽花花不开,无心插柳柳成荫”,妙手往往偶得之。作画神机所到,如出无心,如箭离弦,其势不可遏,“画史解衣盘礡”意即在乎此。诗如陈子昂之《登幽州台》,书如王右军之《兰亭序》,画如徐渭之《墨葡萄》,都是得无心之妙,成为古今绝唱。

黄蘖希运禅师说:“供养十方诸佛,不如供养一个无心道人。”又说:“凡夫取境,道人取心,心境双亡,乃是真法。忘境犹易,忘心至难。”画也如此,初学者往往重外境(形似、色相),重外境病在住相,住相则心蔽,所以用无相的药来对治。提倡画心的人意在无相,画家辈多重心境(心识、意志)。偏重心境则病在攀缘,攀缘则心猿意马、妄念丛生。所以用无心的药来对治。如果能心境双亡,就是天心。这个无心实际是本真的天心。孔子说:“天何言哉!天何言哉!四时行焉,万物生焉。”画能得天心,则可以不求形而形具,不求神而神全,任运自然,形意兼得,信手一挥自可以驱山走海,唐突造化!

相传宋朝大书画家米芾经常对石下拜,所以后来画家常画《米颠拜石图》。其实米芾非狂非颠,拜石之举恰是一段绝妙的禅门公案,未知几人参破其机锋?正是“大千多变幻,宇内情谁真,自愧不如石,无心胜有心!”

传心与传统

陈玉圃作《青溪荡舟图》局部

禅门以心传,摒弃一切表面形式,不涉理路、不落言筌,直指人心,见性成佛,留下了许多奇妙的禅门公案。达摩西来金陵,梁武帝问“如何是圣谛第一义”,达摩回答说:“廓然无圣。”正所谓“丈夫自有冲天志,不向如来行处行”。禅门六祖明白表示:“诸佛妙理,与文字无关。”因着这种心传的理论,画家们则厌倦了陈陈相因的绘画形式,提出“我师古人,古人谁师”的疑问。清画僧石涛则说:“古人之须眉不能生我之面目,古人之肺肠不能安我之肺腑!”于是画家们纷纷摆脱古绘画形式的藩篱,提出“师心自用”的主张。这正好似禅家“自证自悟”的解脱法门。实际上无论参禅还是参画,除了自证自悟以外是没有其他途径的。再高明的老师,再精辟的经典,都不能替代自己证悟的真实感受。充其量也不过是指月的指头而不是月亮。宋僧道谦参禅未悟时向师兄求教,师兄宗元说:“我能帮助你的事情一定尽力帮你,但有五件事是不能帮你的:你肚子饿了,渴了,我的饮食不能填满你的肚子,你必须自饮自食。当你想大便、小便时,你必须自己来,我也无法帮你,最后除了你自己谁也不能驮着你的身子在路上走。”这些话使道谦大悟,当下快悦无比。

历代禅师的无数公案无非意在渡人脱出文字和教义的束缚,用自证自悟的切实禅体验去窥见那个“玄而又玄,众妙之门”的本真。前辈画家的“我自有我法”和“逢人耻共说荆关”的主张也绝不是大言欺人,也是旨在渡后来画人舍弃古法,变通妙理,以无法求至法。(“至人无法,无法而法,乃为至法”,此为石涛语)由此看来,近人狂热的创新和反传统的喧闹显然也来自禅文化的启示,只是显得浅薄且概念模糊甚至适得其反。从禅学的观点看,参禅的全部过程旨在扬弃一切相对分别相,回归本真——“一”,也就是所谓的“不二法门”。而新与旧只是事物相对而言的两面,属分别相。分别相如泡影般虚幻不实,是生灭过程的瞬间,世界且不能久,新旧又怎能靠得住?然而人们习惯认同外相的实在,习惯竞逐瞬间的满足,妄生分别以至有新旧。喜新厌旧,为了新于是要“创”。什么叫“创”?即用刀剥削的意思。因为对新奇迫不及待,所以要用刀子杀鸡取卵,大似剖腹产一般。其实竞逐新奇已属迷妄,而又要动手术,可谓心切已极!作为事物生生灭灭的瞬间,本也有其自然运行的规律(业力牵引的缘故)。水到渠成、瓜熟蒂落就可以了,而拔苗助长的人为因素只能使这种竞逐愈演愈烈,离本真愈远。水性本静,因风起而浪涌,再加以推波助澜,必至浊浪排空而失去空明与澄静。

庄子说:“早熟早夭。”跑得越快,离终点越近。终点就意味着回归,意味着向自身反面转化。从求道的观点看,事物本无新旧,所谓:“自其不变者而观之,物与我皆无尽也。”所以,新不足喜,旧不必厌,求新求到拔苗助长的份上,新也不存在了。求古如韩愈的古文运动,反而开一代唐文新风。翻开中国画史,即便是提倡仿古要“与古人一个鼻孔出气”的清画家“四王”的作品,其实和宋元画相比较在技法意境上也算是颇有新意了。所以生而灭、灭而生,新而旧、旧而新,地球围绕太阳飞速转动,曾几何时白了少年头。人谁不想青春常驻?谁又能常驻青春?有人说绘画的创新就像蛹从茧里爬出来变成蝴蝶一样,可我看还不够味,为什么总是重复蛹变蝴蝶、蝴蝶变蛹的老传统?为什么不一会儿变麻雀,一会儿变小猫岂不更新鲜?所以新而旧,旧而新,当如瓜熟蒂落,水到渠成,不必庸人自扰。参禅当摒弃一切表相,直取本真。作画则不必计较新旧悬殊,而直追艺术的真谛。“千淘万漉虽辛苦,吹尽黄沙始到金。”历史是不徇私情的,不是有人从八大山人那里发现了现代感吗?昔人殁久矣,不死的是艺术。

“传统”的概念应该是传而统之。并不是已有的都叫“传统”。就像一串珠子间的那条线,那条线似乎才能算是传统。孔子说:“我道一以贯之”,贯之就是“统”,这“一”就是那条主线。没有那条主线也就光有那个“传”也没法“统”。因此这“一”是至关重要的,禅门传心,也是传这个“一”字,其他则是无足轻重的。画僧石涛也说“吾道以一贯之”。禅门高僧俱胝大师的一指禅,也是此“一”字。老子则说:“天得一以清,地得一则宁……”永嘉玄禅师《证道歌》说:“一切圆通一切性,一法遍含一切法,一月普现一切月,一切水月一切摄……”那么这“一”是什么?其实依然是我们所说的本真。只有这个永恒的本真才是统摄万事万相的“一”。只有这个“一”才能胜任传而统之。

“一”既然如此伟大,禅者得之可证菩萨,画家得之可悟画道三昧。遗憾的是概念的模糊却使一些画人标榜反传统,而把“我师我心”、“我自有我法”的舍弃表相、追求画道的理论誉为反传统。殊不知绘画的传统实在就是画道本身“一”。“一即一切,一切即一。”此“一”将何以反?“皮之不存、毛将焉附!”反掉了这个“一”字,那个“万”字还存在吗?所谓新旧,充其量只是绘画艺术的表相,而那个无形无名的画道“一”却始终作为绘画艺术的灵魂,延续着数千年中国绘画的生命。

庄子说:“自其异者视之,则肝胆楚越,自其同者视之,则万物皆一也。”这个“异”就是万相,这个“同”就是本真。孔子说:“中为一理,散为万事。”这个“一理”就是本真,“万事”就是表相。执住表相往往会迷失本真。作为画家,始终应该把握住那个作为传统精髓的本真——“一”。

从火车上看峨嵋山淡拂一线,既不雄壮,也不奇特,可是你一旦走进去则千岩万壑攀不胜攀。一部中国画史始终是在继承中发展,也就是在不变和变的两种势力交替消长的运动中完成。很像我们交替前行的双腿,左腿前进时支撑着他的是右腿,任何强化都不能超越其极限。一旦达到极限,就会向反面转化。

禅机妙理,不落言筌,不涉理路,本无可说,所谓“不着一字,尽得风流”。所以佛祖释迦牟尼说他自己住世说法四十九年未尝说一个字。画道玄微,和禅机一样也是本无可说的。鄙人既昧禅理,又昧画道,本不欲说,姑强说之,很像是痴人说梦话,漫无边际,聊博智者一笑吧!

责任编辑/斯 日