城市社区社会组织发展的历程、困境与对策

——以深圳D社区为例

童 翎

(湘南学院,湖南 郴州 423000)

城市社区社会组织发展的历程、困境与对策

——以深圳D社区为例

童翎

(湘南学院,湖南 郴州423000)

在推进国家治理体系和治理能力现代化、构建全民共建共享的社会治理格局的伟大战略实践中,城市社区社会组织作为社会自治的主要功能载体,是我国城市社区发展的重要依托。对深圳市D社区的个案研究结果显示,我国城市社区社会组织经历了从关系松散的草根型组织到关系紧密的集团式组织的发展过程。目前,城市社区社会组织尚存在定位不准、资金不足、人才缺乏、信任缺失等一系列发展困境,其主要原因在于管理观念落后、管理体制不规范、发展基础薄弱、居民参与意识不强和监督机制不健全。消除城市社区社会组织发展困境,一方面需要政府强化社会组织外部责任约束机制,另一方面也需要社会组织自身优化内部管理运行机制。

城市社区;社会组织;历程;困境;对策

改革开放以来,随着我国社会主义市场经济体制的发展和完善,“小政府、大社会”的治理格局逐步形成,政府与市场和社会的职能也逐渐分开——政府只在必要的程度和有限的范围内发挥自己的功能,从而最大限度地发挥市场和社会的潜能[1]。

伴随着政治体制改革的日益深化和公民社会的逐渐形成,我国社会组织的发展步伐也日益加快。现有的数据资料显示,社会组织以每年10%以上的速度在迅速发展,截至2016年一季度,全国经民政部门依法登记的社会组织已达到66.48万个,其中社会团体32.9万个,基金会4841个,民办非企业单位33.1万个[2]。与此同时,城乡基层社会中大量不具备法人条件的服务型、群众性社会组织也增长迅猛。据不完全统计,经民政部门备案的城市社区社会组织已多达20多万个。此外,一支由众多的志愿者、社会工作者和义工组成的大军也正在形成,目前全国仅注册志愿者即已达到2511万人,志愿者队伍规模已经接近1亿人[3]。

蓬勃发展的社会组织有利于弥补政府和市场失灵,在转变政府职能、制约政府权力、维护社会公平、促进经济发展、优化资源配置、提高人们生活水平等方面发挥着重要的作用,已逐步成为经济与社会可持续发展的重要推动力。然而,社会组织也并非万能的,在一定的条件和环境下,社会组织行为也会偏离志愿性公益或互益原则,形成资源配置的低效或价值取向的非公共性现象,从而在满足社会多元化需求、提供公共产品和公共服务上产生功能性和效率上的缺陷,此即社会组织失灵现象[4]。

避免社会组织失灵,须深刻理解社会组织所存在的问题和缺陷,并在此基础上思考其原因与对策,这正是本研究所欲探讨的基本问题。本研究试图以深圳D社区为例,分析城市社区社会组织的发展历程、困境及应对策略。

一、城市社区社会组织的发展历程

D社区位于深圳市S街道,占地面积约为238万亩,包含有五个行政村。总人口约为2.3万,其中约1.6万人为外来居民,本地人口不到8000人,人口流动性比较大。产业主要以工业为主,社区内有较多的劳动力密集型工厂。社区内现有社会组织20个,可以归纳为兴趣娱乐类、社区服务类、爱心慈善类和民办非企业组织等四大类(见表1)。

表1 D社区现有社会组织分类表

从发展阶段来看,D社区的社会组织经历了一个循序渐进、不断成长壮大的历程,虽然其成长发展受到多方面因素的影响,但根本动因乃是为了满足不断发展和变化的社区居民的需要。从D社区第一批业主入住到现在,D社区社会组织的发展经历了一个由关系松散的草根型组织上升为关系紧密的集团式组织的过程,这一过程大体可以分为三个阶段:萌芽阶段、发展阶段、深化阶段。

(一)萌芽阶段(1995-2000)

上世纪90年代中后期,社区建设浪潮在深圳兴起,引发了城市社会关系的深层次变化,城市社区成为容纳和融合各种复杂关系的平台,城市社区社会组织正是以此为契机发展起来的。这一时期在D社区中发挥主要作用的依然尚属社区居委会和街道办事处,所以这一时期社区社会组织的力量比较弱小,主要是一些自上而下由政府成立的组织,如一些官办社会团体的下设机构,带有较强的行政色彩,不能够算是真正意义上的社区社会组织。

此外,也有个别的由居民自发形成的以娱乐、健身等为主要目的的组织,此类社会组织可以随意自发发展,不需要报备,更不需要登记注册,各个方面都不是很规范。在此萌芽阶段,城市社区社会组织在有限的空间内得以初步发展,为其日后的发展壮大和发挥更大作用奠定了初步的基础。

(二)发展阶段(2001-2008)

在此一发展阶段,由于外来务工人员不断增多,很多家长面临工作时间长、教育能力不足、没有太多时间精力照顾自己孩子的情况,于是体育俱乐部及各类青少年兴趣组织在社区内逐渐得以建立。而随着社区入住居民规模的扩大,社区老人也逐渐增多。老人们根据各自的兴趣爱好自发成立了一些兴趣组织,如健身队、舞蹈队、太极拳队等。

为了规范社区社会组织的发展,在社区的努力争取下,政府的管理逐步进入社区。2007年9月,街道工委在D社区设立了社区党委,下设3个党支部。作为市场主体的开发商也开始积极为这些组织提供场地、安装电源插座并免费供电。在提供管理与服务工作的同时,也对其提出了一些基本要求,保证这些组织的活动以便民为宗旨,不打扰社区居民的正常作息。这时,社区里大约有7个兴趣组织,这些兴趣组织丰富了社区居民的生活。相对于萌芽阶段自发状态下的城市社区社会组织而言,无疑是一个很大的进步。

(三)深化阶段(2009-至今)

在这一阶段,社会组织的类型和规模不断增加。2012年1月,区政府在D社区设立了工作站,作为政府在社区的延伸,加强对社区的公共服务和公共管理。随着政府大力介入D社区建设,在开发商、居民的共同努力下,D社区环境得到极大的改善,社区公建配套营运机制建立,社区服务不断完善。在公益中心的发起和推动下,为满足社区不同群体的不同需要,先后成立了志愿者服务中心、老年协会、社区图书馆等组织。这样,D社区就形成了在社区党委和居委会的领导下,以公益事业发展中心为核心,以各个兴趣类组织为载体的紧密型集团式组织关系。

目前,D社区社会工作服务中心、志愿者服务中心、老年协会、教育中心、邻里中心、体育俱乐部、社区图书馆等诸多社会组织为社区居民提供各类社区服务,满足社区居民多元化、多层次的需求。同时,各个组织之间互相协作,整合社区资源,满足社区需求、化解社区矛盾、发展社区文化,有利于实现社区的自我组织、自我管理、自我服务和自我监督,从而达成社区系统内外部的平衡、稳定和良性互动,最终实现社区的和谐发展。

二、城市社区社会组织发展的困境

D社区的社会组织来源于社区,又服务于社区。对D社区的调查结果表明,城市社区社会组织在发展的过程中,尽管有政府和居民的大力支持,但也遇到了各种内部的困难和外部的困扰。

(一)定位困境:角色定位不准

许多社区社会组织在开展社区活动或提供社区服务的时候,会出现角色定位不准的情况——分不清出发点是以为社区居民提供服务为主,还是应该以完成政府派发的任务为主。而许多居民也往往会认为社区组织就是政府组织,这也给社区组织自身的定位造成了较大的困惑。根据我们对D社区社会组织负责人所进行的访谈,他们倾向于认为目前政府与社会组织的关系就是政府拨款、社会组织替政府做事。

问:您觉得目前D社区社会组织与政府、社区居委会是怎样的关系?

(社区社会组织负责人)答:政府会对我们所提供的服务提出一定的质和量的指标,会定期对我们所开展的活动和提供的服务进行评估。社区居委会在社区内需要开展一些重大活动的时候,会让我们出谋划策,以合作的形式派发给我们一些任务。

问:那么您是怎么看待这种关系的呢?

(社区社会组织负责人)答:有时候觉得这种关系的存在也是合理的,政府给我们拨款,我们替政府做事,最后也是服务于社区居民。有时候觉得我们的存在过多地依赖政府,缺乏自主发展的空间。

在对D社区社会组织的基本情况所展开的问卷调查中,我们发现有49.2%的组织负责人之前曾经在行政部门任职,有48.5%的社会组织主要管理人员是由政府主管部门直接派遣和任命的。可见,当前社会组织的人事任命行政化色彩依然较浓,这可能会导致社会组织的行政化倾向,甚至使其变成“二政府”。

(二)资金困境:运转经费不足

一般而言,社会组织的资金来源主要包括三个方面:一是政府的资助或项目资金;二是募捐收入;三是会费和其他经营性收入。依据我们对D社区社会组织的调查结果,D社区社会组织的资金主要来源于政府部门的资助和会费收入,其中政府提供的财政拨款、补贴、项目经费等和会费收入合计约占到社会组织收入来源的3/4,而其他各项收入所占的比例不到总收入的1/4。由于社会组织资金来源过于单一,普遍面临经费短缺的现实困境,导致其没有足够的资金开展各种项目和活动去实现组织的使命,满足社区的多样化公益需求。

(三)人才困境:专业人才缺乏

社区社会组织在我国起步较晚,人才缺乏也是制约其发展的一大困境,这主要表现在以下三个方面:社区组织工作人员素质不高;专业性不强;流动性比较大。对D社区社会组织人力资源建设情况的问卷调查结果显示,D社区目前共有社区组织工作人员132人,其中,专职人数为87人,志愿者数量为45人。而在专职工作人员中,具有硕士研究生以上学历的人数为2人,只占D社区社会组织工作人员总数的2%,具有本科学历的有18人,占20%,大专学历的有27人,占32%,大专以下学历的人数为40人,占46%(见表2)。这种学历结构在一定程度上反映了我国社区社会组织人员素质不高的现状。

表2 D社区社会组织工作人员学历统计表

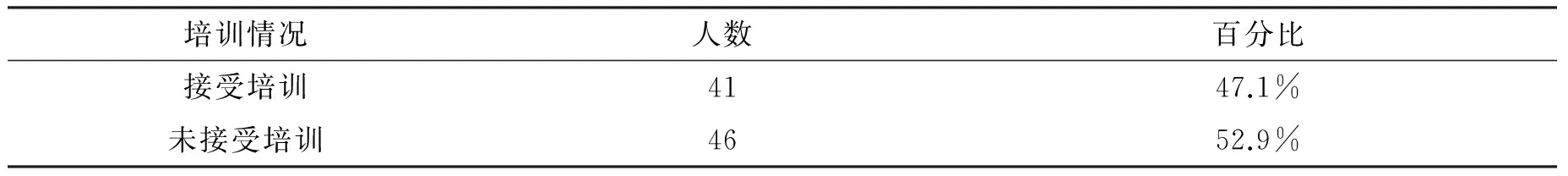

从近三年组织工作人员接受培训的情况来看,D社区现有专职社会组织工作人员中仅有41人接受过培训,所占比例为47.1%,而未接受过培训的社会组织专职工作人员为46人,所占比例为52.9%。由此可见,社区社会组织工作人员的专业性也是一个值得注意的问题。由于很少接受专业技能培训,不少工作人员对其所服务的社会组织的专业知识了解不深,导致其无论是在工作理念、工作程序和工作方法上,还是在职业意识、综合素质等方面,都未能达到符合社会需要的专业化程度。

表3 D社区社会组织工作人员近三年培训情况统计表

此外,社区组织工作人员流动性过大也是影响社会组织人才队伍稳定发展的又一明显问题。根据我们的调查,由于社会组织从业人员工资少、待遇低、办公条件差、职业发展前景不明等原因,D社区社会组织的人才流动率基本上达到了50%—60%。

(四)信任困境:社会认同度不高

调查结果表明,社区社会组织的信任困境主要体现在以下三个方面:一是社会公众对社会组织的不信任;二是政府对社会组织的不信任;三是社会组织内部的不信任。

首先,社会公众对社区社会组织存在明显的不信任。具体表现为:第一,社区社会组织所提供的服务质量不高,社区居民对社会组织活动的参与度较低,一部分居民表示不太愿意参与社会组织开展的一些活动,甚至对社会组织这一块不太关注,他们觉得组织提供的服务对他们好像没多大意义。第二,居民对社区社会组织的行为表现出不知情和不信任。据部分社会组织负责人反映,平常社区社会组织也会组织一些活动,但是往往比较难以推进,不仅参与的居民人数并不多,居民对活动的真实性和可靠性也经常存在疑虑。

问:D社区居民对社区社会组织的评价如何?

(社会组织负责人)答:只有一部分居民认为社区社会组织给居民提供的服务丰富了人们的业余生活,相当多的居民表示不太愿意参与社会组织开展的一些活动,甚至对社会组织这一块不太关注,他们总觉得我们提供的这些服务对他们好像没多大意义。

问:请您举个例子好吗?

(社会组织负责人)答:比如我们平常也会组织一些募捐活动啊,我们会定期给那些在贫困线以下的家庭在社区内组织募捐,但是这种募捐活动比较难进行,参与募捐的人员并不多。他们可能会觉得,这些钱经过你们这里,能够全部到达那些需要帮助的人的手中吗?那些人是真的需要帮助吗?真需要帮助的话那政府也会想办法,而不会通过我们这种形式。

问:社区中的社区组织所组织开展的活动您都知道吗?您愿意参加社区组织的活动吗?

(社区居民)答:活动范围经常在小区里的人应该知道得多一些吧,我们有时候也听别人说起或者看到有活动通知。有些还是参加,陪小孩一起参加一下。不过活动太多了,感觉内容差不多,跟完成任务一样,没什么深入的东西。

其次,政府对社区社会组织表现出一定程度的不信任。具体体现在:第一,政府对社区社会组织在社区所提供的服务的效果不信任;第二,强调社会组织的一切情况和活动都应在政府的掌控之中的统摄思想依然存在。

问:您觉得政府对D社区社会组织持有什么样的看法?

(社会组织负责人)答:政府一方面非常支持社会组织在社区的存在,毕竟社区组织在丰富居民的文化生活、促进社区发展等方面发挥了一定的作用,但另一方面,他们又不会完全信任社区社会组织。

问:政府对社区社会组织的不完全信任有何体现呢?

(社会组织负责人)答:比如我们感觉政府面对日益增长和扩大的社区居民的需要,希望依靠我们社会组织提供服务来满足居民需要的心情是比较迫切的,也就是政府很希望我们能协助他们在居民服务方面做出一些成绩和亮点。然而在服务工作开展的过程中,我们有各方面的需要,如资金、场地、工具、人员,以及需要政府出面协调各方关系,政府给与我们的实际帮助又比较谨慎,他们总是希望以最少的付出得到最好的效果。

最后,社区社会组织内部存在一定程度的不信任。主要表现为:第一,社会组织工作人员对社区组织缺乏认同感;第二,社会组织工作人员的社会责任感不强。

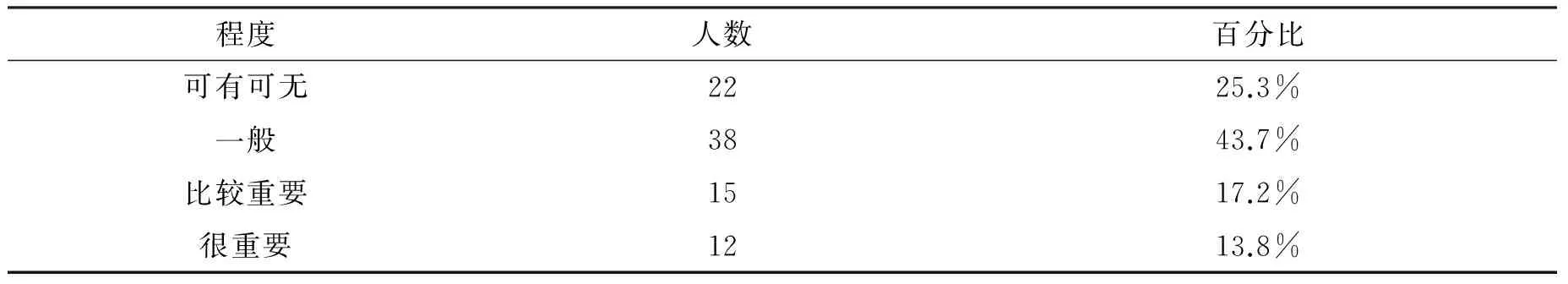

关于社区组织工作人员对社区组织重要性的调查结果显示,在87名D社区社会组织工作人员中,有22人认为社区社会组织的存在可有可无,占25.3%;有38人认为重要性一般,占43.7%;15人认为社区组织比较重要,占17.2%;只有12人认为社区组织很重要,应加快社区社会组织的发展,这个比例仅占到13.8%(见表4)。

表4 D社区社会组织工作人员对社会组织重要性的认知情况统计表

三、导致城市社区社会组织发展困境的原因

(一)管理观念落后

由于我国社会组织的发展水平较低,在很多社会组织内部,都或多或少地存在着民主决策制度不健全、内部监管流于形式的问题,一些管理者缺乏民主意识,采用一些专断独行的决策方式和管理模式。同时,许多社会组织仍未建立起完善的管理体系,组织结构内部会出现一些管理混乱的局面,这些内部机制的问题都不利于社会组织的发展。

(二)管理体制不规范

我国对社会组织采取双重管理体制和分级管理原则。这种登记管理体制的特点是门槛高、限制多、监管不力。对社会组织的双重管理体制和分级管理体制,使得我国社会组织更多的是政府选择而非社会选择,从而遏制了我国公民社会的成长和发展,成为社会组织失灵的体制性制度障碍。其弊端主要有三:首先,这种制度设置削弱了社会组织相关的社会权利;其次,多头管理导致责任监督主体的权责不清,易发生管理矛盾和责任推诿现象;再次,控制型的行政管理体制模糊了政府与社会组织的边界,致使社会组织对政府过度依赖,使其成为政府行政的外在延伸,严重束缚了组织的活力。

(三)发展基础薄弱

我国社区社会组织是在改革开放所带来的社会转型的机遇中发展起来的。目前,社区组织的发展水平较低,受到资源不足的限制。社区组织工作人员的素质不高、专业人才缺乏,在一定程度上导致了社区组织所提供的服务质量不高,专业性不强。加之政府对社区组织的扶持力度不够,在资源不足的情况下,没有积极充分地引入先进的管理经验和专业培训资源,这就使得社区社会组织缺乏专业基础。公众对社会组织也不太了解,对于已存在的各类社会组织是否能够提供帮助或者能够提供怎样的帮助都没有清晰的认识,遇到问题也很少去寻找各类社会组织的帮助,从而导致了社会组织的发展缺乏坚实的社会基础。

(四)居民参与意识不强

在市场经济日益完善和社会利益日益多元化的今天,公民的权利、自主意识是社区社会组织发展的重要动力。对于城市社区社会组织来说,社区居民积极参与组织的事务和活动能够增强组织的活力,得到社会的认可,使组织能够发展壮大。居民的参与,一方面能够使社区居民为城市社区社会组织的发展出一分力,为社区做贡献。另一方面,又能够对城市社区社会组织形成一定的监督,规范其发展,增加居民对社区社会组织的了解和认同[5]。当前,城市居民为了适应快节奏的现代城市生活,压力较大,人与人之间较少交流,几乎无暇顾及社区社会组织所组织开展的公益事业,甚至对社区组织产生误解,从而使得城市社区社会组织的发展缺乏足够的群众基础。

(五)监督机制不健全

由于社会组织在我国的发展起步相对较晚,所以目前关于社会组织的规范管理框架尚不完善,现有的法律、法规存在着法律位阶不高、涵盖面不够、操作性不强且相关条款彼此缺乏衔接与协调等问题。[6]此外,除了法律机制和行政监管以外,社会组织的管理还需要其他机关、组织和社会成员的积极配合,并由他们共同构成一个多层级的社会组织监督体系来规范社会组织的运营及资金使用情况。就我国社会组织的社会监督而言,还存在着监督机制不健全、社会监督力量薄弱等问题,这就容易导致多层监管变成“谁也不管”。

四、消除城市社区社会组织发展困境的对策

(一)强化组织外部责任约束机制

第一,树立与社会组织平等、互信、合作的观念。政府要转变社会组织是其下属部门或隶属单位的传统“泛政治化”观念,真正将社会组织视为“第三部门”,树立与社会组织平等、互信、合作的观念。政府在加强对社会组织管理的同时应当大力扶持社会组织,摆正与社会组织之间的关系,把社会组织看成是共同进行社会治理的平等主体,鼓励社会组织进入教育、文化、医疗卫生等社会性、公益性事业领域,发挥其在公共服务领域中的重要作用。

第二,健全社区组织管理体制,优化其生存环境。首先,应从行政管理转向依法管理。社会组织的作用有两面性,政府要通过健全法律法规来规范社会组织的行为,充分发挥社会组织的积极功能,限制其消极影响,使社会组织朝着有利于社会的方向发展。其次,要从重准入管理转向重跟踪管理。要简化社会组织审批手续,并在条件成熟时改审批制为登记制,把管理的重点向后移,通过跟踪监督促进社会组织自主、自律、自强,使社会组织在社会主义现代化建设中真正发挥正面的作用[7]。再次,要从平面管理转向立体管理。政府要建立合理的评估机制、奖惩机制和晋级机制,按照国际信用机构会员标准进行社会组织的诚信管理,对社会组织运行情况进行认证、评级,使一些社会组织在竞争中脱颖而出,从而形成金字塔式的社会组织网络体系。

第三,拓展经济来源,夯实社区组织的经济基础。资金是社区组织发展的经济基础,资金不足则是社区组织发展的一大“瓶颈”。社区建设作为社会整体性政策实施中的一部分,社区组织应获得政府资金的帮助和社会相关部门与人士的协助支持。因此,政府首先要加大财政投入,政府的投入应纳入政府财政预算,随着财政的增长适当增加对社区组织建设的投入。其次,要积极鼓励社会资助社区组织,鼓励社会人员捐赠,促进社区服务事业的发展。政府应通过制定优惠政策,调动社区内单位的积极性,争取多渠道筹集社区组织建设资金。

(二)强化组织内部管理运行机制

从内因的角度而言,社会组织也应不断完善自身的管理机制,提升自身的专业化水平,以促进自身更好的发展。

第一,加强人力资源管理。社会组织应建立长效的人员培训制度。培训人才是为了更好地使用人才,通过培训能更好地使组织成员了解自己在组织中的角色和应该承担的责任和义务,从而更好地适应组织的工作环境和组织团队环境[8]。由于社会组织的特殊性,人员流动比较大,培训人才的重要性更明显,团队的稳定性有利于组织的发展。由于社会组织很多时候采用志愿者为组织服务的形式,对志愿者的培训更能增进其工作满足感及提升志愿服务工作的整体水平。要建立起长效的人员培训制度,定期给组织工作人员及志愿者进行业务方面的培训,提高其业务能力和工作效率。社会组织不以营利为目的,强调志愿、公益和奉献,但社会组织的固定工作人员也必须有合理的工资收入,因此有必要建立合理的薪酬制度,以有效地激发社会组织工作人员的积极性,促使他们为实现组织目标而努力。设置合理的薪酬制度还能吸引优秀人才加入社会组织,为组织的发展壮大贡献力量。

第二,加强公信力建设。诚信是社会组织立足、发展的根本,加强公信力建设,树立社会组织正面、积极的公益形象,将有助于提升社会组织在公众心目中的社会认同,并防止发生偏离社会组织志愿宗旨的失灵现象。诚信缺失的根源是诚信意识的缺失,因此社会组织应把树立诚信意识作为组织及组织成员的一项重要工作来对待[9]。由于社会组织不以营利为目的,其良好的公益形象在人们心目中有着特殊的意义,因此维护自身良好的公益形象的理念应渗透到社会组织日常的工作中去。公益形象摧毁容易建设难,社会组织一旦因发生失范现象而丧失公信力,往往需要花很大的力气和很长的时间才可能恢复,而且未必能恢复到原有的水平。因此,在城市社区社会组织的运行过程中应该始终坚持以服务于社区居民的需要为宗旨,从而在公众面前维持良好的自身形象,这有利于预防社会组织失灵现象的产生,乃是解决信任困境的根本手段。

第三,增加运营的透明度。社会组织资金来源及其服务对象的特殊性,决定了其必须全方位地向社会公众披露组织营运活动的各种信息,其中,财务信息的披露尤为重要。社会组织的持续发展有赖于社会和公众的支持,而要得到社会和公众的支持,尽可能多地筹集资金、汇聚资源,就一定要有很高的社会公信度。提高组织运营的透明度,乃是社会组织的义务。社区社会组织及时披露组织的目标,能够让更多的公众了解社区组织,有利于激发社区居民的参与,扩大资金募集来源。而公开组织的近期活动等重大事项及内容也有利于吸引更多的公众注意力,对于组织影响力的提升无疑是十分有利的。

五、结语

党的十八届三中全会提出了“推进国家治理体系和治理能力现代化”的战略任务,党的十八届五中全会又进一步提出了“构建全民共建共享的社会治理格局”的伟大战略构想。要推进国家治理体系和治理能力现代化,就必须构建全民共建共享的社会治理格局。而要构建全民共建共享的社会治理格局,就必须推进社会治理体制创新[10]。社会治理体制创新追求的是积极治理,积极治理在理念、行动、关系和内容等方面与传统的自上而下、依靠权力的管理有很大不同。社会组织有其服务型治理的优势,激发社会组织活力是社会治理体制创新的重要组成部分[11]。

本研究以深圳D社区为个案,回顾了城市社区社会组织从关系松散的草根型组织到关系紧密的集团式组织的发展过程,分析了城市社区社会组织发展中所面临的困境与对策。在推进国家治理体系和治理能力现代化、构建全民共建共享的社会治理格局的伟大战略实践中,城市社区社会组织作为社会自治的主要功能载体,是我国城市社区发展的重要依托。消除城市社区社会组织发展所面临的现实困境,已成为进一步激发城市社区社会组织活力,更有效地发挥城市社区社会组织服务型治理的优势,深入推进城市社区社会治理体制创新的时代要求。

[1]刘真.我国城市社区社会组织发展研究[D].中国海洋大学硕士论文,2009:1.

[2]新华社.全国经民政部门依法登记的社会组织超66万个[EB/OL].http://news.xinhuanet.com/.2016-05-01.

[3]王名,刘求实.改革开放以来我国民间组织的发展及其社会基础[J].公共行政评论,2009(3):150-170.

[4]罗鹂鸥.我国社会组织发展困境及其对策研究[D].湖南大学硕士论文,2010:5.

[5]石国亮.中国社会组织成长困境分析及启示[J].社会科学研究,2011(5):22-26.

[6]王鑫,周士荣.城市现代化进程下的社区复兴[J].理论观察,2011(9):37-43.

[7]严振书.现阶段中国社会组织发展面临的机遇、挑战及促进思路[D].中央党校博士论文,2009:91.

[8]俞可平.改善我国公民社会制度环境的若干思考[J].当代世界与社会主义,2006(1):4-10.

[9]张克非.公共关系学[M].北京:高等教育出版社,2007:34-42.

[10]陈成文,黄诚.论优化制度环境与激发社会组织活力[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2016(1):50-56.

[11] 王思斌.积极治理视角下激发社会组织活力的制度创新分析[J]. 贵州师范大学学报(社会科学版),2016(1):44-49.

责任编辑彭国胜英文审校孟俊一

The Course, Difficulties and Countermeasures in the Development of Urban Community Social Organizations——A Case Study of D Community in Shenzhen

TONG Ling

(Xiangnan University, Chenzhou 423000, China)

In promoting the modernization of national management system and management ability, building the co-construction and sharing of the great strategic practice of social governance structure, urban community social organization, as the main function of the social autonomy carrier, is one of the important supports in China抯 urban community development. According to the case study results in Shenzhen抯 D community, urban community social organizations China has experienced from the relationship between loose type grassroots organization to close ties to the development. At present, such problems as unclear positions, insufficient funds, lack of talents, and crisis of confidence are the main problems of the urban community social organizations. The reason lies in the backward management concepts, lack of standardization, weak basis, consciousness is not strong and the imperfect supervision mechanism. In order to eliminate the problems of social organization抯 development, on the one hand, the government should strengthen social organization抯 external responsibility restraint mechanism;on the other hand, the social organizations need to optimize the internal management抯 mechanism.

Urban community; Social organization; Course; Difficulty; Countermeasure

2016-05-18

国家社科基金项目“优化制度环境与激发组织活力研究”(15BSH099)、湖南省哲学社会科学基金项目“城市社区社会工作岗位设置研究”(13YBA299)、湖南省教育厅科学研究项目“城镇社区社会组织发展管理研究”(13C889)的阶段性成果。

童翎(1983-),女,汉族,湖南郴州人,湘南学院法学院讲师。研究方向:社会工作与社会政策。

C916

A

1001-733X(2016)04-0043-09