中国画“象思维”再认识

吴毅

中国画“象思维”再认识

吴毅

作为特定的文化属系,书和画是彼此不能分割的一个完整的艺术体系,其普及性已经在历史长河中成为极具中国气派和经典性的艺术。殷、周、先秦、两汉、魏晋和南北朝时代的文字书体的变革,带动了书画艺术走向多姿多彩的局面,这种千古承载的文化内涵,只能说是经典,到唐宋时已进入最辉煌的时代。元、明、清三代则以精微见长,不管时代风云如何变化,论思维形态仍是一脉相承的。

我对中国书画水墨审美最重要的认识,是从追溯中国文明的启蒙意识,也就是文化根源开始。

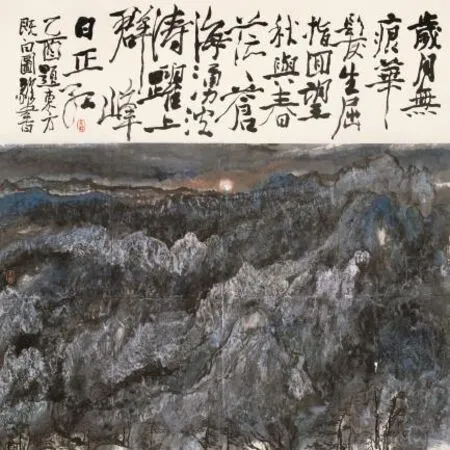

《东方既白》 吴毅 中国画

中国一部几千年以前的《山海经》用“象”的模式记载了上古时代曾发生的巨变。例如开天辟地、西北高东南倾……都有一定的地貌巨变的现实依据。《山海经》还记载上古时代的黄帝与炎帝的一场非比寻常的战争,其中有一个叫“刑天”的人物,古时天和人的关联性是以头顶天脚踏地来表述人天定位,“刑天”是一个很威武的被断头的人物,故名“刑天”,这是记载蚩尤与黄帝一战,蚩尤战败被杀的故事。这场大战影响了中国民族的分布,到现在中国南方许多民族仍在衣纹饰中记载其民族大迁移的“烙印”。从中可知中国上古时代的图象意识是记事的手段,相当于后来的象形文字一样,有一定的象意识的结构组合。中国上古时代的图象和文字在历史的漫长发展中,由字演绎为系统的、综合性的以文叙事的叫“文言文”,即以象的形态组合成文字,中国从殷商到春秋战国一千多年的“文言文”,实质的体裁是以文字言文字的象思维形态的文体。文体的体裁核心是以象言象,即以象言事而不被具体的事所乱。如《山海经》中言事的方式多见类此。又如《易经》的象辞和楚辞的文体结构,这是一种象的思维形态,和书画思维模式一脉相承。所以中国的文字发展到书法、诗、辞、文、赋和水墨书画艺术的审美体系是在图象、文字和文言文的文化长河中发展起来的,体现具经典性的文化价值观,在世界艺术文学领域自成一体。

一、中国书画的“心灵”语境

古、今、中、外,人类的思维特点有两大系统,一是“象意识”的思维方式,二是逻辑程序。现代文明社会后一种在当代艺术具有普遍性。例如,视觉和心理是一个完美的现代审美体系。但从审美的角度,人类和大自然的定位,象意识更有历史穿透性(记忆的象形倾向)。这又是具有中国文明原创精神的审美体系。

什么是“象”?“象”在中古时代是一个很重要的思维概念,这是中国从上古和中古时代承传过来的“原”和“变”的意识形态多重性的复合概念。早在晋·郭璞为《山海经》写序已提出“原”和“极变”的这一对事物变化的认识论, 以多重性复合概念阐述自己的观点。所谓多重性“复合概念”在中国古诗辞的语境具有普遍性。比如《易经》有“飞龙在天,利见大人”,这种思维模式都大异于逻辑语言的模式,且相去甚远。以两个象的主语境表述天人定位。而天和人的定位又具有更为宏观的主语支撑点。又如唐代诗人张继的《枫桥夜泊》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”我以画作《枫桥旧事》的题跋:“枫桥旧事随月映,望月新半水中明,舟中远客今安在,依旧钟声绕客梦。”通过寒山寺的钟声、枫桥明月、舟中远客与名垂千古的大诗人张继的智慧以“象”的时空落差而直指人的心灵魅力。人和大自然的定位永远都处在变化中,不是一成不变的实相,故象的思维特点和写实形成时空落差的“原”和“变”的相对复合性。

早在《易经》中已指明“象”不是物象也不是形体的概念,《易经》中的“象曰:‘天行健君子以自强不息’”,这里的“象”指人天定位,解读人天定位不是墨守成规而是从变化中解读,人的变化在大自然变化中产生心灵的包容性。中国两大学派道家和儒家都是以“守中”和“中庸”给人类指出在永恒的人生探索旅程中,最能体现人的本体的宽容性的品格、气度,心灵的魅力都应是书画水墨进入经典的最重要的论题。只有心灵才能终极于无形中的“有”,宋代陆九渊先生一语道破“吾心即宇宙,宇宙即吾心”。和老子《道德经》的“大象无形”在传统文化脉络的承传是一脉相承、异曲同工的。“大象无形”是人类探索永恒的动力。所以“象”是对事物认识深化而产生内省性和心灵依托的精神现象。

水墨经典的核心是“心灵”语境,这是因为中国文化源流是从天人定位的意识形态中演生的审美,从表象的视觉进入更深层的“内省”的转化至心灵世界。人类的心灵是与生共存的,或者说与生俱来。“心灵”无形无象,人类的心灵依托是对未知世界的探索精神。2500年前《庄子》著作记载了孔子和他的门人颜回一段对话:孔子问颜回何谓“坐忘”,颜回答曰:“离形去知同于大通。”说的就是心灵的依托。所以“心灵”从古至今讲的是同一论题——精神的依托。物质世界是一个完整的表象世界,但它不足以揭示心灵的无象无形的更深层次的精神世界,有形迹的东西表面比较容易被关注到,比较容易被感官所知。这只能说是表象,老子在《道德经》中“大象无形”说的是“大象”而不是具象的有形的精神依托,就是解读了此一人生最重要的论题。

古往今来不论其知识背景、学派等等,杰出的中国书画家把握物象不在表象形式,而是在自身表里一致性,物我同一性。因为内省的深层必须是“物我同一性”,否则都只能是表象而没有艺术的生命力。这是传统审美学最核心的论题,只有如此,水墨书画艺术方有可能进入心灵的范畴。

书画水墨的心灵语境如何完成审美思维多层次的复合性转换,这种转换是非直观的,甚至有时空落差。有这种时空落差必然产生水墨审美的穿透性魅力,是离开特定的历史空间追寻和表述超视觉的存在,表述和完成新的艺术时空载体,这是水墨艺术的特殊形式,传统水墨语境常常通俗地称之为“意境”。心灵的特点是从外而内省。这一点和视觉语言成反向式不同,视觉审美是我看世界,心灵深层的语境是“我包容世界”,使艺术载体进入有序的更深的层次而不是纯一的形式。这是传统书画的水墨经典。实际上这是中国书画很普遍的一种象思维的行为模式。如南北朝时魏武的《观沧海》,其中“日月之行若出其中,星列灿灿若出其里”,这些千古名句都属于象思维的经典承传。我们学习中国古籍文献就要把握那个逝去的远古时代,承接现代是一个中国文明的现代论,这是中国文明所拥有的独特的精神财富,也是传统书画原创性的“母体”,有了她才真正拥有书画的传统当代性和未来的导向。

二、水墨的五色论

五色论是中国文明启蒙意识一个非常重要的原创精神,由天人定位影响到人体生命的自然发展观。中国人对色彩的论述早在几千年前战国(公元前475年—公元前221年)的《考工记》中即有记载:画缋之事,杂五色。东方谓之青,南方谓之赤,西方谓之白,北方谓之黑,天谓之玄,地谓之黄。……中国文明对色彩审美另辟了独立的系统——《五行色彩》,这是目前美学要研究的范畴。其实有关色彩是各人一个样,既和生理有关也和心理有关。“偏好”这就涉及传统观。例如,黑白对思维逻辑而言,不是色彩关系,是律动和节奏。而于中国文化中天地之色称为玄黄,即天玄地黄,这才是色彩关系——玄黄之色即墨色,以天地来定位色彩关系便是色即墨、墨即色,色墨同源。历史上很多书画家都把墨的运用称“墨分五色”。屈原《天问》中之女娲《五色石补天》,这是天地本色。中国因为独特的原创思维—象意识的传承,逐渐建立起另一套独立的色彩体系。五色即从“玄黄”中展现,东、南、西、北、中五方设五色,即青、赤、白、黑、黄。每一种色象代表天地间不同的方向区间。而与五色相对应的东-木、南-火、西-金、北-水、中-土,即为相对应的物象基础。不同的区间物质性是会不断变化的,五色合而为墨,分则为万紫千红。这都是心象中的语言,不必显露于视觉之中。书画家常称墨分五色就不能简单地理解为指墨色从浓到浅的五个色阶的差别而已。对于生命来说,万紫千红是内象不是外在之象,而“墨”就是分和合的“脊梁”中枢。

《莽昆仑》 吴毅 中国画

在此一意义上论色彩就把思想层次深化和有序化,通常说的是“心灵语境”,即由外向性的心理语境转化为内省性的心灵语境。心灵语境也是丰富多彩的,但不是视觉色彩,墨色也不等于色彩单调,而是更富生命的内省开拓。生命本体也有五色论,这和人天定位有直接关联性,这是水墨升华必经之路。

三、书画的形神与点线

中国书画的形神论不是单指造形的客观物象的形神,而是自身内省性和物象两方面的内外象,“象”和真实不是复制的关系,所以形神论包括物象和自身的内象的一致性,为“物我同一性”。同一性对水墨而言就是艺术的包容性,也是心灵的内省性。书画的形神和点线的内在联系是不可分割的。如果书画线条软弱,传统的说法就叫“有肉无骨”——被附以人格骨气的意义,这是出自天人定位的“象意识”根源。因此对传统书画点线的渊源指向人本更完美的高度。甲骨文较少点的出现,但转折刚健。金文时代点线是从一画为天开始。这是中国点划最原生态的立人品格的符号,这种传承符号在图象和文字中一直承传下来,叫“天圆地方”,或称一画开天(南宋诗人陆游诗“一画开天”引用伏羲八卦一画的干卦)。中国文字既不方又不圆,即方中带圆、圆中带方,有万方包容之义,反映了天地意识。在中国书画的整个文艺发展史中,要竖立天地方圆意识不是容易的一件事,要从不同领域的文艺遗产中寻找渊源。金文的殷周时代也是《易经》行于世的时代,文字的方中带圆、圆中而方,正是天人意识最有时代精神的时代,传统上中国文字与书法、绘画的历史导向是“道”的载体。所以点线不但要刚柔相济,体现五色的生命活力,还必须形神兼备。

中国书画的水墨点线属于心语的一部分,一个极重要的原因是象文字的点划后来发展到笔墨的出现(运笔和运墨之势),笔墨的内省性很强和思维的互动是连贯的,真、草、隶、篆的点线笔画保存了大量原初意识的隐语,也就是说字体的变化导至思维的深化,由一个时代转向另一个时代,字的原意在思维的深化过程中被简化,点线或点划最终成为思维的隐语,这就是中国传统水墨高深莫测的地方,因为它代表了中国人原创性的思维方式,而点线之间已成为起、承、顿、挫的象思维隐语。所以传统上所谓理法,必须有一个前提,即对品格要求特别敏感。如古人讲求含蓄不露的“锥画沙”“屋漏痕”“力扛鼎”、飘逸流畅的“吴带当风”等等,都是以载道为支撑点才能成器,首先是承载自身人格追求。每个书画家都会通过他们自身的人生经历,反映在笔画点线中,通称为心语,表述自身的品格和追求。历史大浪淘沙之后和大时代的综合性的社会精神面貌得到充分显现。水墨的点线,就如诗的律,有了律还要整个作品的动律,就像诗的品格一样。这里说到大时代至少有三个方面的层面:一个是自身的人本意识。第二个层面是大时代的长远趋势。第三个是传统纵向的各时代的经典作品。除了有名有迹的经典,更重要的是历史时代风骨的把握。例如汉风,刘邦用了一句诗“安得勇士兮守四方”,这就是汉风骨。魏晋风、唐、宋、元、明、清等等都有不同的历史风骨,高昂、低迷等等。只有这三个条件具备了才能建立较全面的基本传统观。形神和点线的一致,便是自身的审美品格。

上述所提出的传统审美意识的大历史趋势,作一个大时代的跨越是当代中国书画家不可推卸的重任。2500年前庄子论画确立了“品格论”,讲了一个故事:宋国国王宋元君召集全国画家作画,大家都恭敬站立著作画,只有田子方不在这个场合,王叫人去看看他,田子方则解衣盘礡神闲气定物我两忘。王称他为真画者。唐代符载提出“物在灵府”本质是“物我同一性”(《观张员外画松石图》云:“观夫张公之艺非画也,真道也。当其有事(作画时),已知夫遗去机巧,意冥玄化,而物在灵府,不在耳目,故得于心,应于手,孤姿绝状,触毫而出,气交冲漠,与神为徒。”)。

唐代画家张璪的“外师造化,中得心源”的不朽名言强调心灵的语境是由外转向内象是一条必由之路。近人黄宾虹提“澄怀观化”,“化”是指造化、大自然,画家入神的状态都是忘去自身的存在,身与物化。这种无我的状态即《道德经》上说的无形之意。“无”是最难解读的语境,也是最高品格的心灵语境,等同“大象无形”,与禅宗六祖惠能的“心无明镜台何处惹尘埃”是异曲同工、语境相通。

四、书画与诗、辞、文、赋

这是中国书画的审美体系很重要的部分,不是单纯的修养问题。

中国的诗、辞、文、赋,是由单字的象意识为基础的,古代称为文字,文指象,以象言象是中国古文学的基础,也是诗、辞、文、赋的基础,通过历史积淀而形成。有时一个单字涵盖大块文章,例如前面所述的“五色论”不单是物质的,而且是涵盖物象表里“木、火、金、水、土”和天地不同方位区间的东、南、西、北、中。每一个字都涵盖更深层象意识。如果使用得当则具有真实的存在感。如东汉公元208年三国著名的赤壁之战,诸葛亮、周瑜各自在手心只写了一个“火”字,即心领神会用火攻破了曹操号称的十万大军。“火”涵盖了南方的动势,此时刮东南风也意味着天时、地利、人和的因素。中国的象文字是由心语锤炼出来的,所以往往一个字涵盖量很深很广可以涵盖天地,天时、地利、人和,这个概念的建立没有象意识作为基础便无法解读她的内涵。书画要从以往历史长河的传统中解脱获得大时代导向,不仅要从图象意识着眼深层的发掘,更要从文字、诗、辞、文、赋,更宽阔的领域广收博取彼此之间的变化关联性,必有大益,也是建立品格必备的根底。例如通过诗文的点题和题跋,使书画的心灵语境更具时代穿透力。《山海经》中有一个叫“夔”的动物,只有一足,鲁君问孔子为什么夔只画一足?孔子说“得一而足”,非指夔只有一足,这里的“一”代表天,足立于地,顶天立地足矣。上古时代从教化启蒙,许多古文献均有记载,孔子解读此一古图也是符合上古精神的。这也可进一步说明上古的图和字与后来的文是同源同根。现代书画题跋如果和作品没有象意识上的相互关联,便是画蛇添足了。

结束语·中国书画与西方艺术汇通之途

中国文明的启蒙意识涉及到许多中国近代文化的现代导向,例如传统的现代性、时代性。中国书画的现代导向也涉及到传统的原创精神。而原创精神是最重要的,它标志了民族文化的价值观,应是中国水墨艺术现代发展方向的主轴。20世纪初有人提出“中西合璧论”,这是一个虚拟的艺术论题。一百多年的历史证明应该是对应相向,如轮如辙的相互关联性,这是当代一个世界性的艺术课题,就作为今后预设的论题吧。

吴毅:旅美中国画家、美术史论家

(责任编辑:程阳阳)