国画创作题材的来源

□ 傅抱石

国画创作题材的来源

□ 傅抱石

《洗手图》 傅抱石

我的山水画创作中,大半是先有了某一特别不能忘的自然境界(从技术上说是章法),而后演成一幅作品。在这演变的过程中,我当然为画面的需要而随缘遇景有所变化,或者竟变得和原来所计划的截然不同。许多朋友批评说,拙作的面目多,几乎没有两张以上布置相同的作品,实际上这是造化给我的恩惠。有时,我为适应画面的某种需要,而不得不修改一贯的习惯和技法,如画树、染山、皴石之类。个人的成败是一问题,但我的经验使我深深相信,这是打破笔墨约束的不二法门。

第二条路线是构写前人的诗,将诗的意境移入画面。这是自宋以来山水画家最得意的路线。诗与画原则上不过是表达形式的不同,除了某种程度上的局限以外,其它是息息相通的。截取某诗的一联或一句做题目而后构想,在画家那里找到了倚傍,好似译外文的书一样,多少可以刺激并管理自己。同时,使若干名诗形象化,也是非常有兴趣的工作。东晋时,顾恺之曾画过曹植的《洛神赋》,《女史箴图卷》也还不能抹煞张华的措词之美。近世以来,唐宋诗词,尤为画家所乐拾。这似乎过于陈套的一条路线,说起来本无甚稀奇,然而它的好处就在,只要有人努力去开发,并非绝不可获得的。但若掉以轻心,则一不留意便陈腐无足观了。

东晋是中国绘画大转变的枢纽,而明清之际则是中国绘画花好月圆的时代,拙作的题材多隶属于这两个时代。处理这类题材时,为了有时代性,我作画的重心多在人物。当我决定采取某项题材时,首先参考的,便是画中主要人物的个性,以及布景、服装、道具等等。

我搜罗题材的方法和主要来源有数种:一种是美术史或画史上最重要的史料,如《云台山图卷》;一种是古人(多为书画家)最堪吟味或甚可纪念的故事或行为。这种有通常习知的,如《兰亭图》《赤壁舟游》《陶渊明沽酒图》《东山逸致》等。题材虽旧,我则出之以较新的画面。譬如《兰亭图》,是唐以来人物画家的拿手戏,北宋的李公麟、刘松年乃至明代的仇英,都精善此题。据各种考证,参加兰亭集会的人物,有画42个的,有画27个的,这是因为王羲之当时没有记下到会者的姓名,所以人物是谁,究有多少,无法确定。我是大约想,画33个人,于曲水两旁,列坐大半。关于服装和道具,我是参考刘松年。就全画看来,从一二天开始,到五六天完成,都未尝一刻忘记过,这画应该浸在“暮春”的空气里。我把兰亭远置茂林之内,“惠风”虽不敢说画到了“和畅”,然一种和煦的天气,或不难领略的。

有些题材很偏,但我觉得很美,很有意思,往往也把它画上。如《洗手图》,这是东晋桓玄的故事。桓玄,正史家并没有好的批评,说他是桓温的孽子,性贪鄙,好奇异,性嗜书画,必使归己。这位桓大司马,和顾恺之、羊欣是好朋友,常常请两位到家里辩论书画,他坐在一旁静听,这行径已够有味。又宴客的时候,喜欢把书画拿出来观览。有一次,某客人大约吃了“油饼”(寒具)没有揩手,把书画污了。他气极以后,再有宾客看书画,即令先洗手再看。我以为这故事相当动人,尤其是桓玄那种人,贪鄙好奇,偏偏对于书画护持不啻头目。在现在的情形看来,多少文绉绉的先生们还怀疑书画是否值得保护,以今例古,怎叫我不对这桓大司马肃然起敬?于是,我便在五尺对开的宣纸上,经营一张横幅。画四人观画,一人正在洗手,而桓玄则庄重的望在屏风之旁。

像《洗手图》一类的创作,是完全无倚傍的,凭空构造,设计为图。还有的是前人已画过的题材,原迹不传,根据著录参酌我自己若干的意见而画的。如《人人送酒不须沽》,这是写怀素的故事。李公麟以下的画家,常喜采取此题,只是名之《醉僧图》和《醉道图》的问题,从初唐起,是画史上一件不易理清的问题。我是根据安岐的《墨缘汇观》和王世贞的《州续稿》而写的,把怀素诗的第一句作为题目。

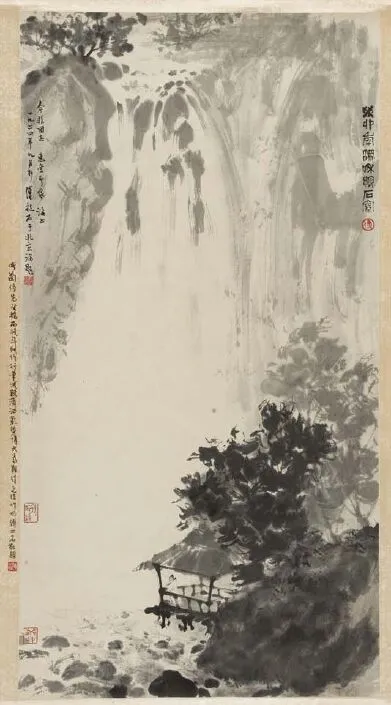

《瀑布》 傅抱石

第四条路线是全部或部分地临摹前人的名作。拙作中,有一幅是民国25年在南京临的夏圭的作品。全部临的,只有这一幅。《风雨归舟》是大部分临元人的作品(无名氏)。此外,有部分地采取前人作品的结构或笔意的,如《观瀑图》, 是脱胎于张瑞图的作品。还有《精舍中有诵经人》是出自梅瞿山的作品;《设色山水》是出自邵僧弥的作品;《庐山谣》的太白像,是出自梁楷。凡这类拙作,我都尽可能详细地在画面上注明,以示不敢掠美。