林飞龙的第三世界艺术观

何任远+何蕴琪

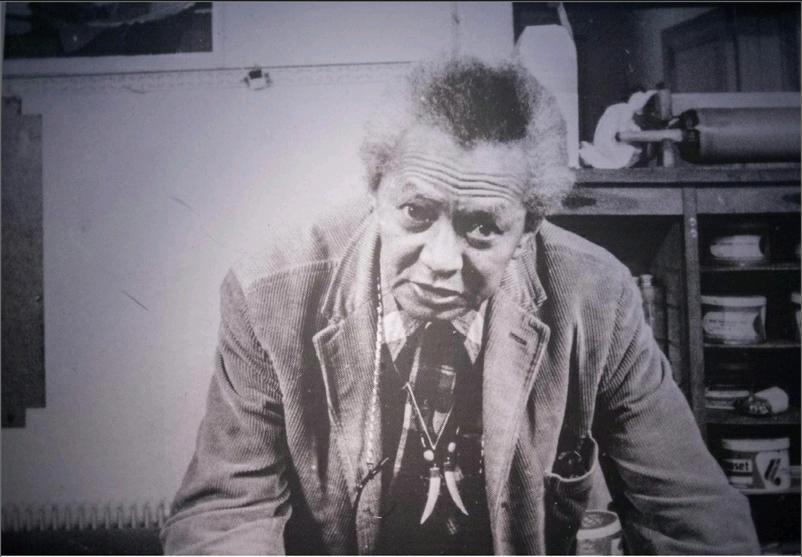

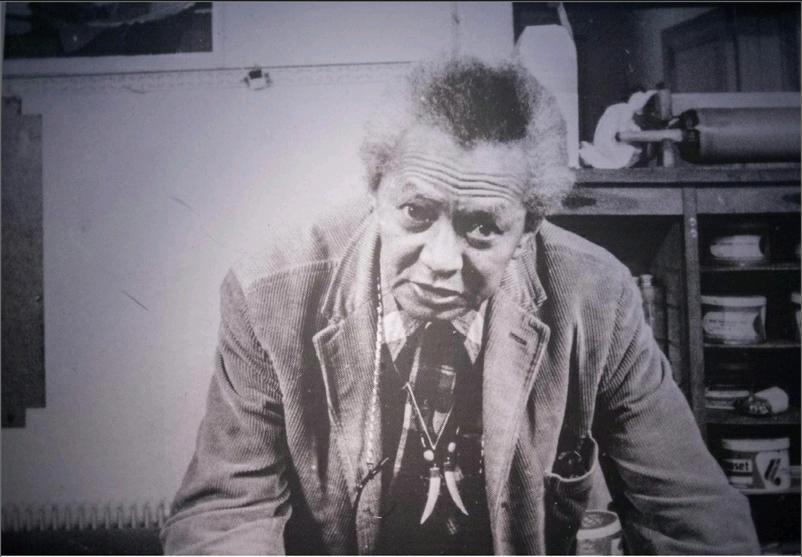

林飞龙作为后殖民时代第三世界的艺术代言人在西方享受崇高的评价和广泛的知名度,然而他的知名度在国内却远不如国外。日前,他的儿子林王明回到父亲的祖籍地广东,林飞龙这个与毕加索等20世纪世界艺术巨匠有千丝万缕关系的广东人后裔终于进入我们的视野。

“我要让美国人看到,古巴并非只有‘恰恰恰(舞蹈)”,肤色黝黑的林飞龙曾经在20世纪中叶跟欧洲朋友这样说。在那个时候,古巴还是美国占领的一个经济后花园,由落后残暴的军事独裁者充当美国的代理人角色,大量廉价劳工在古巴的甘蔗田里日复一日地劳作。林飞龙此番话,说的是他的作品《丛林》里的一片蔗林。按道理,原始森林是没有蔗的,但是《丛林》中与那些笔挺人形一起垂直出现的甘蔗,旨在提醒经常到古巴度假的那些美国游客,其实这个岛上并不只有热烈奔放的舞女和好听的拉丁舞曲,还有无尽的剥削和苦涩的汗水。

这幅画作被他挂在古巴家里客厅的中央,成了自己的一种艺术人生态度。

二十世纪的上半叶,经历了人类历史上最惨烈的两次世界大战,中间还有惊动整个欧洲的西班牙内战。对于那个时候的艺术家来说,艺术创作并没有中间的道路:海明威和毕加索等人从来不缺席政治事件,要么靠左,要么靠右。来自古巴第三世界的林飞龙在这样一个大环境也选择采取强烈批判的立场。

在欧洲殖民地纷纷独立的二十世纪下半叶,林飞龙作为后殖民时代第三世界的艺术代言人在西方享受崇高的评价和广泛的知名度,然而他的知名度在国内却远不如国外。日前,他的儿子林王明回到父亲的祖籍地广东,林飞龙这个与毕加索等二十世纪世界艺术巨匠有千丝万缕关系的广东人后裔终于进入我们的视野。

“所有艺术都是悲剧”

二十世纪初,遥远炎热的加勒比海岛国古巴住着一户从中国南方广东迁徙而来的家人。尽管其子孙现在已经少用中文交流,这个家庭的“林”姓直到如今还使用粤语发音“Lam”。1902年,这户姓林的广东人家迎来了一个男丁呱呱落地,“飞龙”一词承载了华人家长对男丁的远大抱负。在那个时候,美国与西班牙在古巴的战争结束后不久,美国从衰落的老牌殖民帝国西班牙手中夺过了古巴的管制权。这里气候炎热,物产富饶,但是却受到经济强权的剥削,处在世界贸易的下游,人们生活普遍贫瘠。

长大成人后的林飞龙是一个瘦削但挺拔高大的男子。林飞龙朝夕相对的是各类有色人种:被贩卖到古巴耕作蔗田的黑奴后裔、拉丁美洲人、西班牙人、美国白人,以及华工。林飞龙的身上也流淌了来自世界各大洲的血液:他的父亲是一个广东人,母亲则有非洲血统。林飞龙自小沐浴在加勒比海黑人文化当中,这个地方的黑奴后裔把很多非洲宗教祭祀传统融入到欧洲殖民者的天主教仪式中,成了当地独特的混搭文化。多元化的文化洗礼为他日后的艺术感官提供了充足的灵感。然而,在这样一个被殖民的贫瘠岛屿上,林飞龙能够获得的艺术舞台是有限的。

在1923年,林飞龙只身前往西班牙修读绘画艺术。当时的西班牙正处在内战阴影的笼罩之下:以社会主义者为主的共和国阵营和以法西斯阵营为主的军政府阵营撕裂着西班牙。著名超现实画家萨瓦尔多·达利的作品《内战边缘》作出了鲜明的比喻:一个人的手脚四肢相互撕扯,整个人的躯干都被撕成了两截,头部发出惨烈的嚎叫。艺术总是在现实政治的灾难中爆发出光怪陆离的色彩。西班牙内战并非西班牙一个国家的事情,当时欧洲两种最主流的意识形态都在这个国家的沙场上试图压倒对方,西班牙单独一国战场的背后掺和了德国、意大利、法国和苏联等国际势力的影响。因此,几乎整个西方的文化艺术家都加入到这场战争,成为前无古人的世界性事件。这些在西班牙炮火中活跃的世界级艺术家,大都在政治上抱有强烈的倾向性:毕加索是支持共和国的著名左翼艺术家,达利后来则成了军政府强人佛朗哥的狂热支持者。大量西方左翼文学家和进步理念的涌现,深远地影响了当时年轻的林飞龙。在当时,从现代主义衍生出的立体主义者主张打破西方垄断了几乎几个世纪的透视法视觉传统,用一种扁平的角度重新解读本来理所当然地被认为是“三维”的空间物品。激进的现代主义者们试图从西方白人美学传统牢笼中挣脱出来,非洲艺术成了他们新的灵感。

林飞龙厌恶传统的欧洲美术学院教学,作为有色人种,他厌恶白人为中心的传统教学。在西班牙狂暴的政治氛围沐浴下,林飞龙很快向左翼阵营靠拢;加上自身的非洲血统,林飞龙更加义无反顾地应征加入共和国军。在西班牙共和国军队里,林飞龙创作了很多宣传海报,号召更多欧洲进步青年加入共和国军队。这些海报的艺术手法深受现代主义影响,是当时艺术家紧贴时政创作的一种象征。除了创作之外,更多时候林飞龙是在共和国军和军政府军的子弹横飞中度日,直到在马德里保卫战中负伤退役,从西班牙辗转到了法国。

在欧洲逗留期间,林飞龙认识了一个重要的朋友和老师:毕加索。通过毕加索的介绍,林飞龙又迅速与马蒂斯和米罗等著名艺术家建立了联系。毕加索邀请了林飞龙一起策划展览,后者在创作风格上深受前者的影响。“一切艺术都是悲剧。对于我来说,绘画是一种折磨。”《地动山摇》是林飞龙在20世纪40年代创作的一幅画作,与毕加索鞭挞西班牙军政府血洗小镇的《格尔尼卡》遥相呼应。在一个号称文明的欧洲大陆上,在一个被认为科学技术无比发达的二十世纪,屠戮和排挤几乎无处不在,人类文明在这个最发达的大陆似乎重新跌回最原始野蛮的状态。诚然,在那个大时代背景下,无论是毕加索还是马蒂斯,战火和政治斗争都让这些人流离失所,五个世纪以来被视作人类文明核心的欧洲似乎在仇恨的血泊中倒下。这本来应该与来自加勒比海的林飞龙毫无关系,此时此刻的他开始面临下一个转折点:欧洲已经衰落,自己作为一个糅合了各种血统的美洲人,一个更广阔的天地摆在眼前。

第三世界艺术和多元的拉美文化

这个更宽广的天地,其实就是整个第三世界,而自己的家乡古巴,则处在这个第三世界的正中央。1941年,林飞龙离开炮火纷飞的欧洲,回到了古巴哈瓦那。经过了严谨的欧洲艺术系统训练后,林飞龙在古巴经历了另外一个觉醒:非洲黑奴后裔和古巴加勒比海文化本身就是非常好的艺术源泉。“我要把所有的心思放在描写古巴国内场景的身上,这可以通过展现黑奴精神和黑人艺术语言来实现。这样我就可以用各种疯狂的形象去制造惊吓,去破坏那些剥削者的美梦。”

林飞龙眼中的“剥削者美梦”,正是美国旅游海报上那些经常出现的古巴旅游海报:这些海报要么就是刊登了愉快的棕肤色沙滩美女,要么就是供白人消费娱乐的赌场。在林飞龙看来,这些白人文化消费品充满了一种幻想,以及对有色人种的偏见,是对有色人种文化的一种商业奴化,最终被贱卖给白人成为旅游快消品。林飞龙对古巴的黑人文化土壤非常热衷,作品慢慢吸取了很多非洲部落文化的艺术语言和主题。在他最著名的作品《丛林》中,人物形象都披上了面具,这反映了非洲部落文化和民俗图腾对林飞龙的影响。使用欧洲现代主义的艺术语言,表现加勒比海黑人文化的原始力量美感,成了林飞龙古巴艺术在世界舞台的一面旗帜。

林飞龙的原始力量美学,在战后世界格局刚好顺应了一波潮流:第三世界纷纷从欧洲殖民者手中独立,有色人种不再甘于做低于白人阶层的次等民族,而是要有自己的文化和艺术话语权。林飞龙的《丛林》之所以在世界范围内得到关注,除了吸取非洲部落风情和图腾之外,还通过斑斓的色彩把作品提升至一个狂喜欢快的精神状态。与林飞龙同时代的法国人类学家克劳德·里维-斯特劳斯在长年累月的巴西田野调查中,发现了亚马逊原始部落社会与现代白人社会在本质上有惊人的相似之处。而对于林飞龙来说,其幼年时期聆听黑人教母在郊野高声吟唱的神话传说,也算是一种长年累月的田野积累。其创造力也是巨大的,至少从某一个角度上看,其人文魅力不亚于欧洲的艺术。

林飞龙代表着一种健康的、开放包容的、不带复仇目的的第三世界艺术观。第三世界摆脱殖民者的统治,其身上的伤疤和耻辱感,以及脆弱的经济地位,往往会逆向发展成为一种极端狂热的民族自大情绪。在林飞龙的身上,我们看到了截然相反的一面:他身上的华人血液,非洲血液,拉丁血液,让他对文化和种族有了一种更加多元阔达的视野。一位古巴艺术评论家说得好,“第三世界所谓‘野蛮文化和西方文化,并非二元对立关系。”身上兼容了西方艺术手法和加勒比海文化养分的林飞龙,的确代表了两种文化甚至多种文化的和谐并存。

“与其探讨跨文化关系中的‘谁吃掉谁问题,还不如探讨‘吸取哪些,摒弃哪些,”这位采访过林飞龙的古巴评论家继续这样探讨道。

这句话放在林飞龙的艺术生涯和本身的文化与民族身份上也就再恰当不过了。林飞龙的多元文化精神,不仅在古巴,乃至在整个南美洲,都是一种健康而且富有创造力的榜样。