注意偏向与社交焦虑:解释偏向的调节作用

余红玉 钱铭怡 周鹏 姚泥沙1. 中央民族大学教育学院北京 100081;. 北京大学心理学系北京 100871;† 通信作者E-mail:qmy@pku.edu.cn

注意偏向与社交焦虑:解释偏向的调节作用

余红玉1,2钱铭怡2,†周鹏2姚泥沙2

1. 中央民族大学教育学院北京 100081;2. 北京大学心理学系北京 100871;† 通信作者E-mail:qmy@pku.edu.cn

考察注意偏向与社交焦虑之间的关系并探究解释偏向在其中的作用。研究一应用点探测范式对高社交焦虑个体进行连续两天的正性注意矫正训练发现训练后社交焦虑个体自我报告的焦虑水平无明显变化;在刺激-探针间隔500 ms时注意偏向由回避正性信息转为偏向正性信息。研究二引入解释偏向在研究一的基础上尝试探索三者的关系采用大学生样本通过回归分析发现解释偏向在注意偏向与社交焦虑之间起调节作用。高解释偏向个体的注意偏向可以预测其社交焦虑而低解释偏向个体的注意偏向不能预测社交焦虑。研究结果为注意偏向对社交焦虑的影响提供了新的解释视角。

社交焦虑;注意偏向;注意训练;解释偏向;正性信息

北京大学学报(自然科学版) 第52卷 第3期 2016年5月

Acta Scientiarum Naturalium Universitatis PekinensisVol. 52No.3(May 2016)doi:10.13209/j.0479-8023.2016.030

社交焦虑障碍(social anxiety disorderSAD)是指个体在某一种或多种社交环境中存在显著且持续的害怕情绪[1]。目前SAD 是最常见的焦虑障碍之一[2]16 岁左右的累积患病率高至 15%[3]。社交焦虑个体存在注意加工的偏向当他们接受外界刺激时会对威胁性或者负性刺激表现出不同的注意分配称为注意偏向[4]。这种注意偏向特点会使他们对某种特定刺激的威胁性进行过度解释引发焦虑感;这种情绪会再强化社交环境中的威胁感最终形成恶性循环[5]。

对威胁性信息的注意偏向可能是焦虑产生及维持的因素[6],已引起临床治疗的关注。大量的研究通过注意偏向训练(attentional bias trainingABT)干预社交焦虑个体的注意[7-9],但临床效果尚受质疑。部分研究证实 ABT 有效如训练被试注意偏向中性面孔,一次训练就可以降低被试在接下来演讲任务中的焦虑水平[7];训练被试注意偏向非负性(40%的微笑表情)面孔,4次训练后被试自我报告的焦虑症状、行为测量以及生理测量的指标都显著改善[8]。但是,也有很多研究并未发现 ABT 的积极效应[10-12]。Bunnell 等[11]考察了被试自我报告的焦虑症状、临床评估的焦虑症状及社交互动视频中焦虑状态及行为的评估,结果表明注意训练前后都未发现显著变化。White 等[12]通过单次的注意训练也未发现焦虑情绪的改善。

近年的研究发现社交焦虑个体不仅对威胁性或负性信息存在注意偏向而且对正性的信息也存在注意偏向表现出回避正性信息[13-14]。研究者认为缺乏对正性社交信息的注意及加工可能是维持焦虑症状的因素之一[15]甚至认为缺乏对正性信息的注意有可能比偏向负性信息对社交焦虑的影响更大。该观点已得到证实如训练社交焦虑个体注意正性信息时其焦虑症状改善的程度优于训练其注意负性信息[8]。目前 ABT 领域对正性注意矫正训练的研究尚少并且训练效果差异较大。如 Heeren等[8]发现被试在多项焦虑指标上均明显下降包括自我报告的焦虑症状、演讲焦虑、脉搏以及皮肤电但 Bunnell 等[11]却认为训练后被试多种焦虑的指标均无变化。

基于前人的研究结果本文提出两点质疑:第一虽然已有大量的研究指出注意偏向可能是引发以及维持焦虑的原因之一但是应用 ABT 的方法改善注意偏向后却未得到肯定的结果证实焦虑症状会下降。这自相矛盾的结论如何解释? 第二类似的注意训练方法结果为何有如此大的差异? 有的注意训练在测量焦虑的多个指标上显示阳性结果,有的注意训练却在测量焦虑的多个指标上显示阴性结果这种结果的分离如何解释? 是否有其他因素在注意偏向与社交焦虑之间起作用由此导致注意训练效果的不稳定?

查阅相关文献可知社交焦虑个体不仅存在注意偏向,而且有大量研究发现社交焦虑个体也存在解释偏向[16-17]即个体对言语或非言语的歧义信息做出积极解释或消极解释的偏好[18]。与注意偏向训练所得到的不稳定结果不同,解释偏向训练对社交焦虑症状的影响结果基本上一致,即解释偏向矫正训练明显降低了焦虑水平[19-20]。如 Mobini等[19]对社交焦虑个体仅进行一次解释偏向矫正训练,结果被试的解释偏向明显偏正,注意偏向由偏负转为偏正,焦虑症状显著改善。为何解释偏向矫正训练可以有效地改善焦虑症状,而注意偏向的矫正训练对焦虑症状的改善效果尚不明确?这一现象是否提示解释偏向在社交焦虑的形成和维持中起着更大的作用?或者注意偏向、解释偏向及社交焦虑之间存在某种关系?如解释偏向在两者关系中起着某种作用,这种作用导致注意偏向与社交焦虑两者的关系不稳定。如果这种可能性真实存在,那前面提出的两点质疑便可以得到有效解释。

目前不同认知偏向之间关系的研究尚少无法清楚它们与高阶因素的联系(如图式)也不清楚多种认知偏向如何共同作用于疾病的发生与维持[21]。关于三者的关系说法不一。Heinrichs等[22]的信息加工模型提出社交焦虑个体在接收社交刺激后先将注意转移至该刺激(注意偏向)随后判断该刺激是否有威胁性,若有,则容易错误解读社交情境(解释偏向)。注意偏向是对信息的早期认知加工,而解释偏向反映后期的加工过程[23]。Mobini 等[19]研究发现将解释偏向变化值与注意偏向变化值放入回归模型中预测社交焦虑的变化时解释偏向的变化量可以预测焦虑的变化量但注意偏向的变化量不能预测焦虑的变化量即两者可能相互独立。

本研究旨在厘清三者之间的关系。研究一通过点探测范式考察正性注意矫正训练对社交焦虑个体的焦虑症状及注意偏向的影响从干预的角度考察注意偏向与社交焦虑的关系预期正性注意矫正训练后社交焦虑个体焦虑水平无明显变化但注意偏向有改善。研究二引入解释偏向在研究一的基础上尝试探索三者的关系预期解释偏向在注意偏向与社交焦虑中起调节作用个体解释偏向越高,注意偏向越能预测社交焦虑。

1 研究一: 社交焦虑个体的正性注意矫正训练

1.1 对象与方法

1.1.1 被试

被试为北京大学学生通过校通选课招募。被试先填写基本信息、Liebowitz社交焦虑量表(Liebowitz Social Anxiety ScaleLSAS)、抑郁量表(Beck Depression Inventory IIBDI)以及筛查问题(如是否正在做心理咨询? 是否具备精神科诊断以及是否在服药?)。收回 79份问卷。排除标准:母语非汉语;BDI得分≥28 以及第九项自杀想法得分≥2 的被试[24];正在做心理咨询或具备精神科诊断或正在服药的被试。筛选出 LSAS得分≥38[25]并愿意参与实验的被试 26 人。一人因病退出最终25 人参与统计男 8人(32%)女 17人(68%);年龄18~27岁 (21.00 ± 2.04)。

1.1.2 测量工具

LSAS[25]共有 48个条目;评定社交情境中的焦虑程度、回避程度各一半。4 点评分(0=一点也不焦虑或回避3=极度焦虑或回避)。总分≥38 为分界值诊断 SAD 的灵敏度为 83.0%。该量表具有较好的信效度。

状态-特质焦虑量表(State-Trait Anxiety InventorySTAI)[26]由两个分量表组成共 40 个条目。1~20项为状态焦虑量表(STAI_S)评定应激情况下的状态焦虑;21~40项为特质焦虑量表(STAI_T),评定人们经常的情绪体验。该量表具有较好的信效度分量表评分之间的相关系数初测为 0.84复测为0.77。

BDI[24]用于评定抑郁的严重程度共有 21 个条目4点评分(0=无3=比较严重)。该量表具有较好的信效度。

1.1.3 注意训练任务

所用的正性-中性词词对材料中32 对来自 Yu等[27]的研究42对来自徐舒靖等[28]的研究其中10对用于练习阶段64对用于正式实验阶段。

具体操作如下:被试距离电脑 60 cm。屏幕中央呈现注视点“+”作为每个试次的开始注视点呈现1000 ms后消失随后在屏幕中央的上下位置(保证词对呈现的角度一致)呈现词对一个为正性词(如“喜欢”)一个为匹配的中性词(如“排列”)。词对呈现 500 ms后消失然后在原词对呈现位置的其中一个位置随机呈现一个探测刺激可能是“E”也可能是“F”但始终出现在正性词后“E”和“F”分别对应键盘的“z”和“/”键要求被试发现探测刺激后尽快正确按键。64 个词对每个词对呈现3次以平衡词语刺激呈现的位置、探测刺激的数量及位置,共有 10个练习和 384个实验试次每一个试次之间间隔 500 ms。所有的任务 30 分钟完成中间休息一次。被试将进行连续两天的注意训练任务共接受768个试次的正性注意矫正训练。

1.1.4 注意偏向任务

采用点探测范式参照Yu等[27]的材料和方法,词对随机呈现100500或1250 ms后消失探测刺激既可能是“E”也可能是“F”位置随机呈现“E”和“F”分别对应键盘的“p”和“q”键要求被试发现探测刺激后尽快正确按键记录被试的反应时。共有10个练习和192个实验试次词对呈现时间随机排列每一个试次之间间隔500 ms。

1.1.5 实验设计与程序

采用等组前/后测设计考察正性注意矫正训练是否可以有效地降低高社交焦虑个体的焦虑水平、改善其注意偏向。因变量包括自我报告的焦虑水平以及点探测任务中的注意偏向。

实验分两天每天包括3个阶段。第一天:1)填写知情同意书及 LSASSTAI问卷前测;2)注意偏向任务前测;3) 正性注意矫正训练任务(384 个试次)。第二天:1)正性注意矫正训练任务(384 个试次);2)注意偏向任务后测;3) 焦虑问卷后测。

当所有任务均结束后向被试解释实验目的,发放被试费并表示感谢。

1.1.6 统计

数据统计由SPSS 16.0完成。

1.2 结果

1.2.1 数据的准备

统计被试在注意偏向任务中的反应时低于100ms、超过2000ms或超过该被试平均反应时3个标准差以上的异常值都不进入数据分析。所有被试前测(8.50±6.36)与后测(5.32±4.71)错误率边缘显著t(21)=1.77p=0.09。

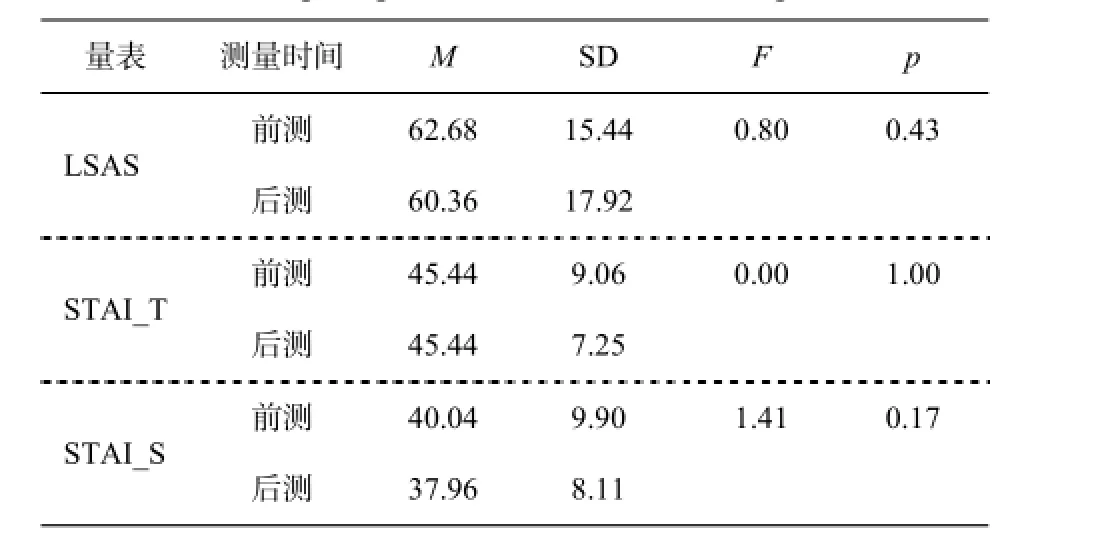

1.2.2 自我报告的焦虑水平变化

将焦虑量表的得分作为因变量前/后测作为被试内因子进行重复测量的方差分析。被试训练前/后测的焦虑水平无显著差异(p>0.05)。结果如表 1所示。

1.2.3 注意偏向的变化

表1 正性注意矫正训练前后焦虑量表均值Table1 Mean LSAS and STAI scores pre- and post-positive attentional training

用 Yu等[27]的方法计算每个被试的注意偏向分数(d值)以比较被试对出现在正性词、中性词后探测点的反应时。

以注意偏向值为因变量以测量时间(前/后测)及不同时程(100500或1250 ms)作为组内因子进行 2 × 3双因素重复测量方差分析。测量时间的主效应边缘显著F(124)=3.12p=0.09η2=0.12时程的主效应不显著F(248) = 0.26p=0.78测量时间及时程的交互作用不显著F(248)=0.68p=0.51。由于测量时间的主效应边缘显著分别对前/后测中不同时程的数据进行配对样本t检验在500ms的条件下被试的注意偏向发生明显变化t(19)=2.37,p<0.05;在100ms及1250ms条件下却无显著性变化(p>0.05)。结果如图1所示。

1.3 讨论

研究一考察了正性注意矫正训练对社交焦虑个体焦虑症状、注意偏向的影响发现连续两天的训练并未改善焦虑症状;注意偏向值在刺激-探针500 ms时由回避正性信息转为偏向正性信息100ms和1250ms条件下无此差异。

本研究中自我报告的焦虑症状未缓解这一结果符合预期与Bar-Haim等[29]的研究结果一致,注意训练可能对注意偏向及应激反应有效但不能降低焦虑水平。也有报告称注意训练后被试的临床症状有所改善但是在自我报告的测量上无变化[30]。本研究与Voogd等[31]的研究结果相反他们发现训练后焦虑症状得到有效缓解。本文中焦虑症状未改善的研究结果提示注意矫正训练可能并非一种非常有效的缓解焦虑的干预方法[11]。当然也可能因为注意训练在降低压力易感性方面非常有效[32]即焦虑症状的改善只有在面对压力事件时才显现出来或者两天的训练时间尚短需要更长时间才能发现差异[9]。

在 500 ms 的时程下被试的注意偏向发生明显的变化由最初对正性信息的回避转为趋向。这种注意偏向的转变与前人的研究结果一致[31]。但100ms和1250ms条件下并未发生显著的变化提示注意训练时还需要考察不同条件下注意偏向的不同。500ms 这个时间点与注意训练时间点一致因此这个时间点的注意偏向易发生变化。

综上所述研究一发现连续两天的正性注意矫正训练并未改善焦虑症状但在500ms 时增加了他们对正性信息的注意。目前发现注意偏向与焦虑无相关[31]可能因为注意训练对焦虑的影响是通过其他因素起作用的也可能注意偏向是自动化的,在个体早期就发展起来因此较难改变可能需要训练更长的时间才能见到效果。

2 研究二: 解释偏向对注意偏向与社交焦虑的调节作用

2.1 对象与方法

2.1.1 被试

被试为北京大学学生。排除标准:同研究一。86 名被试男 39人(45.3%)女 47 人(54.7%);年龄18~30岁(21.32±2.32)。3名被试注意偏向任务中错误率超过80%2名被试不愿参与最终81人参与统计。

2.1.2 测量工具

同研究一。

2.1.3 注意偏向任务

同研究一。

2.1.4 解释偏向任务

模糊情境句子来自 Moser等[33]的研究由5位北京大学的研究生根据原文进行修订。102个模糊社交情境句子6个用于练习96个用于正式实验。

被试距离电脑约60cm。屏幕中央先呈现一个注视点“+”1000ms后消失随后呈现一个不完整的句子主干3.5s (如当你路过一群人时听到他们在笑你觉得他们是在_____?);主干消失后屏幕上下位置(保证词对呈现的角度一致)同时呈现两个答案一个为正性解释(如“讲笑话”)一个为匹配的负性解释(如“笑话你”)。正性词呈现于句子主干前间隔时间0100或500ms随机。被试尽快并准确地做出反应选择上方答案按“z”键选择下方答案按“/”键记录被试选择正负性解释的数量。6个练习和96个实验试次随机呈现试次间隔100~500ms不等。

2.1.5 实验设计及程序

测量每人自我报告的焦虑水平、注意偏向以及解释偏向。实验流程:1)填写基本信息、知情同意书及 LSAS/BDI 量表以及筛查问题(同研究一);2)完成注意偏向以及解释偏向任务。

所有任务均完成之后向被试解释实验目的,发放被试费并表示感谢。

2.1.6 统计

数据统计由SPSS 16.0完成。

表2 注意偏向、解释偏向与社交焦虑的相关Table 2 Bivariate correlations among attentional bias,interpretative bias and social anxiety

2.2 结果

2.2.1 数据的准备

低于 100 ms 或超过 3000 ms 反应时不进入数据分析其余同研究一。

2.2.2 注意偏向、解释偏向与焦虑的相关

注意偏向计算方法:3个不同时间点被试的注意偏向值(d值)总分;解释偏向计算方法:被试选择负性解释数量与正性解释数量差值的总分;社交焦虑水平为LSAS量表得分。表2表明社交焦虑与解释偏向显著相关但其他相关均不显著。

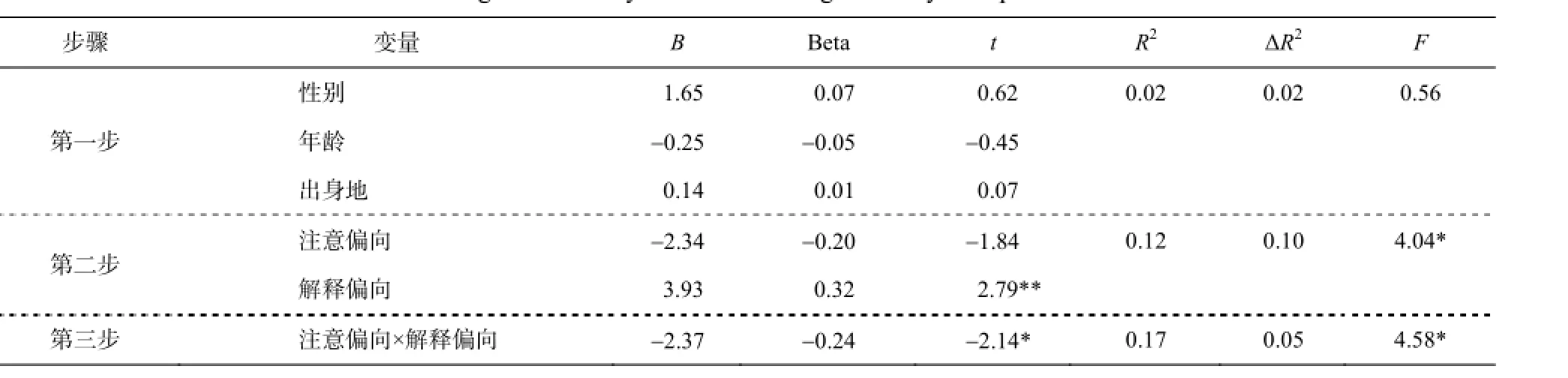

2.2.3 解释偏向对注意偏向和社交焦虑的调节作用

为了考察解释偏向的调节作用效应及其贡献大小以注意偏向(X)、解释偏向(M)以及注意偏向与解释偏向的交互项(XM)一起作为预测变量以LSAS量表得分作为因变量(Y)进行回归分析。人口学变量R2改变无显著变化(p>0.05)对社交焦虑无预测作用第三步回归方程中的乘积项 XM的回归系数 t检验显著即解释偏向对注意偏向与社交焦虑的调节效应显著。结果如表3所示。

为了进一步确定调节效应的方向将解释偏向得分(M ± 1SD)分为高低解释偏向两组交互作用结果如图2所示。

2.3 讨论

研究二考察注意偏向、解释偏向与社交焦虑三者的关系发现解释偏向与社交焦虑正相关与Mobini 等[19]的研究结果一致;而注意偏向与社交焦虑之间无关与 Voogd等[31]研究结果一致提示注意偏向训练的有效性尚需进一步验证。另外注

表3 解释偏向的调节效应回归分析Table3Regression analysis of moderating effect by interpretative bias

意偏向与解释偏向无关的结果支持White等[12]关于注意偏向与解释偏向关系的观点即这两者可能相互独立但共同作用于社交焦虑。综合三者相关的数据提示解释偏向可能在社交焦虑的发生及维持中起着更重要的作用。

回归分析证实解释偏向调节注意偏向与社交焦虑的关系。解释偏向越高的个体注意偏向对社交焦虑的预测作用越强解释偏向越低的个体注意偏向对社交焦虑的预测作用越弱。这一发现可以解释前人的研究中为何注意训练对焦虑症状改善程度不一致[8,10]。基于回归分析的结果我们推测注意偏向训练是否影响焦虑水平可能取决于社交焦虑个体解释偏向的程度或训练前后解释偏向改善的程度:如果社交焦虑个体的解释偏向程度低通过注意矫正训练注意偏向得到矫正则焦虑水平明显下降;反之焦虑水平不下降或下降不明显因此用自我报告的焦虑量表检测不到显著变化;如果注意偏向未得到矫正或改变较小但解释偏向明显改善焦虑症状也可能会相应改善。因本研究为横断研究无法证实这一推论后续工作中仍然需要大量的干预研究进一步确认三者的关系。

综上所述解释偏向在注意偏向与社交焦虑中起调节作用。注意偏向与社交焦虑之间可能并不存在直接的关系当解释偏向高时注意偏向可以预测社交焦虑但当解释偏向低时注意偏向不能预测社交焦虑。

3 讨论与总结

本文通过两个研究探讨以下问题:研究一从矫正社交焦虑者的注意偏向能否降低其焦虑的角度来考察两者的关系研究二引入解释偏向尝试探索三者之间的关系。解释偏向有可能是影响注意偏向与社交焦虑关系的因素之一吗? 结果发现正性注意矫正训练未改善焦虑症状而解释偏向在注意偏向与社交焦虑中起调节作用。

目前考察注意偏向与解释偏向对社交焦虑的影响时一般都单独考察某一种认知偏向对焦虑的影响很少同时考察两者是如何共同作用于社交焦虑的。解释偏向在两者之间起调节作用这一结论为注意偏向训练对社交焦虑症状改善效果不稳定的研究现状提供了理论支持即社交焦虑症状是否改善除受到注意偏向的影响外还会受到解释偏向的影响Mobini等[19]的研究也从侧面为本研究的结果提供了有意义的证据。

综合前人研究以及本研究结果我们提出注意偏向、解释偏向与社交焦虑三者的关系模式图(图3)。社交焦虑个体的注意偏向和解释偏向都在焦虑症状的产生和维持中起到部分作用但注意偏向与社交焦虑的关系受到解释偏向的调节作用。这为临床的工作提供了理论指导在矫正社交焦虑个体的注意偏向时也需要考虑解释偏向在其中的影响。

本研究在一定程度上解答了目前 ABT 治疗效果不稳定的困惑发现解释偏向调节了注意偏向与社交焦虑的关系。本研究也存在一些不足:首先,样本量较小且为非临床患者临床推广需谨慎;其次注意矫正训练中未设置控制组无法排除其他可能的干扰因素结论需进一步研究证实;最后,焦虑测量采用自我报告容易受主观因素的影响。后续研究中需采用临床患者在矫正训练效果的因变量选择上选用更精准的测量方法如 ERP 或其他生理指标[33]来进一步验证三者的关系。

[1] 钱铭怡. 变态心理学. 北京:北京大学出版社,2006:188-193

[2] Kessler R CBerglund P DDemler Oet al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of General Psychiatry200562(6):593-602

[3] Costello E JMustillo SErkanli Aet al. Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. Archives of General Psychiatry,200360(8):837-844

[4] Clark D MWells A. Social phobia:diagnosisassessment and treatment. New York:Guilford Press1995:69-93

[5] Clark D M. Anxiety disorders:why they persist and how to treat them. Behaviour Research and Therapy,199937:5-27

[6] Mathews AMacLeod C. Induced processing biases have causal effects on anxiety. Cognition and Emotion200216(3):331-354

[7] Amir NBeard CTaylor C Tet al. Attention training in individuals with generalized social phobia:a randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology200977(5):961-973

[8] Heeren AReese H EMcNally R Jet al. Attention training toward and away from threat in social phobia:effects on subjectivebehavioraland physiological measures of anxiety. Behaviour Research and Therapy201250(1):30-39

[9] Li STan JQian Met al. Continual training of attentional bias in social anxiety. Behaviour Research and Therapy200846(8):905-912

[10] Boettcher JHasselrot JSund Eet al. Combining attention training with internet-based cognitivebehavioural self-help for social anxiety:a randomised controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy2014,43(1):34-48

[11] Bunnell B EBeidel D CMesa F. A randomized trial of attention training for generalized social phobia:does attention training change social behavior?. Behavior Therapy201344(4):662-673

[12] White L KSuway J GPine D Set al. Cascading effects:the influence of attention bias to threat on the interpretation of ambiguous information. Behaviour Research and Therapy201149(4):244-251

[13] Chen N T MClarke P J FMacLeod Cet al. Biased attentional processing of positive stimuli in social anxiety disorder:an eye movement study. Cognitive Behaviour Therapy201241(2):96-107

[14] Taylor C TBomyea JAmir N. Malleability of attentional bias for positive emotional information and anxiety vulnerability. Emotion201111(1):127-138 [15] Taylor C TBomyea JAmir N. Attentional bias away from positive social information mediates the link between social anxiety and anxiety vulnerability to a social stressor. Journal of Anxiety Disorders2010,24(4):403-408

[16] Kanai YSasagawa SChen J Wet al. Interpretation bias for ambiguous social behavior among individuals with high and low levels of social anxiety. Cognitive Therapy and Research201034(3):229-240

[17] Mathews AMackintosh B. Induced emotional interpretation bias and anxiety. Journal of Abnormal Psychology2000109(4):602-615

[18] 李丹枫余真真段添翼等. 解释偏向矫正对大学生演讲焦虑的影响. 中国临床心理学杂志2014,22(1):43-47

[19] Mobini SMackintosh BIllingworth Jet al. Effects of standard and explicit cognitive bias modification and computer-administered cognitive-behaviour therapy on cognitive biases and social anxiety. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry2014,45(2):272-279

[20] Salemink Evan den Hout MKindt M. Effects of positive interpretive bias modification in highly anxious individuals. Journal of Anxiety Disorders,200923(5):676-683

[21] Everaert JKoster E H WDerakshan N. The combined cognitive bias hypothesis in depression. Clinical psychology review201232(5):413-424

[22] Heinrichs NHofmann S G. Information processing in social phobia:a critical review. Clinical Psychology Review200121(5):751-770

[23] Muris PField A P. Distorted cognition and pathological anxiety in children and adolescents. Cognition and Emotion200822(3):395-421

[24] 汪向东王希林马弘. Beck抑郁问卷(Beck Depression InventoryBDI). 中国心理卫生杂志,1999(增刊1):191-194

[25] 何燕玲张明园. Liebowitz社交焦虑量表的信度和效度研究. 诊断学理论与实践20043(2):89-93

[26] 汪向东王希林马弘. 状态-特质焦虑问卷(State-Trait Anxiety InventorySTAI-Form Y). 中国心理卫生杂志1999(增刊1):238-241

[27] Yu HLi SQian Met al. Time-course of attentional bias for positive social words in individuals with high and low social anxiety. Behavioural and Cognitive Psychotherapy201442(4):479-490

[28] 徐舒靖尹慧芳吴大兴. 情绪障碍研究用汉语情绪词分类系统的初步建立. 中国心理卫生杂志,200822(10):709-713

[29] Bar-Haim YMorag IGlickman S. Training anxious children to disengage attention from threat:a randomized controlled trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry201152(8):861-869

[30] Eldar SRicon TBar-Haim Y. Plasticity in attention:implications for stress response in children. Behaviour Research and Therapy200846(4):450-461

[31] Voogd E LWiers R WPrins P J Met al. Visual search attentional bias modification reduced social phobia in adolescents. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry201445(2):252-259

[32] Hallion L SRuscio A M. A meta-analysis of the effects of cognitive bias modification on anxiety and depression. Psychological Bulletin2011137(6):940-958

[33] Moser J SHuppert J DFoa E Bet al. Interpretation of ambiguous social scenarios in social phobia and depression:Evidence from event-related brain potentials. Biological Psychology201289(2):387-397

Attentional Bias and Social Anxiety: Moderated by Interpretative Bias

YU Hongyu1,2QIAN Mingyi2,†ZHOU Peng2YAO Nisha2

1. School of EducationMinzu University of ChinaBeijing 100081;2. Department of PsychologyPeking University,Beijing 100871;† Corresponding authorE-mail:qmy@pku.edu.cn

To explore the moderating role of interpretative bias in the relation of attentional bias and social anxiety. In study 1a positive attentional training programusing a modified dot-probe taskwas used to modify the attentional bias in a nonclinical sample of students. After two days trainingresults revealed no different change on self-reported anxiety. The participants showed preference for positive information post-trainingwhile avoidance pre-training in the 500 ms condition. Based on the founding of study 1data collected from college students were used to investigate the relationship among attentional biasinterpretative bias and social anxiety by regression analysis in study 2. There was a significant interaction of interpretative bias by attentional bias scoreswhich meant the existence of moderating effect. Attentional bias can predict social anxiety under high interpretative bias conditionbut not in individuals with low interpretative bias. The results provide a new perspective of interpretative bias to view the influences of attentional bias on social anxiety.

social anxiety;attentional bias;attentional training;interpretative bias;positive stimuli

B849

国家自然科学基金(31170991)资助

2015-02-13;

2015-04-02;网络出版日期:2016-05-17