较大的市立法评估制度研究

曾祥华

(江南大学 法学院,江苏 无锡 214122)

较大的市立法评估制度研究

曾祥华

(江南大学 法学院,江苏 无锡 214122)

摘要:较大的市立法评估有立法前评估和立法后评估。目前大多数地方注重立法后评估,但是,立法前评估有利于减少立法成本、提高立法效益。国家机构在保证主体的法定性、权威性方面具有一定的优势,但是,在评估结论的公正性、独立性、超脱性以及民主性方面却难以保证。第三方立法评估机构具有利益超脱性,更加容易摆脱立法腐败,更加具有独立性、公正性,但并非完美无缺。立法评估标准可以划分为立法前评估标准和立法后评估标准,两者既有交叉,也有不同。

关键词:较大的市;立法评估;评估分类;评估主体;评估标准

一、较大的市立法评估的分类

“较大的市”的概念有狭义和广义两种。狭义的“较大的市”是指国务院批准的较大的市。广义的“较大的市”是根据原《立法法》的规定,除狭义的较大的市以外,还包括省级人民政府所在地的市、经济特区所在地的市。本文主要在广义上使用“较大的市”一词,但是,由于《立法法》修订之后,其他设区的市经所属省级人大批准也可获得立法权,所以本文可能会涉及到其他设区的市。

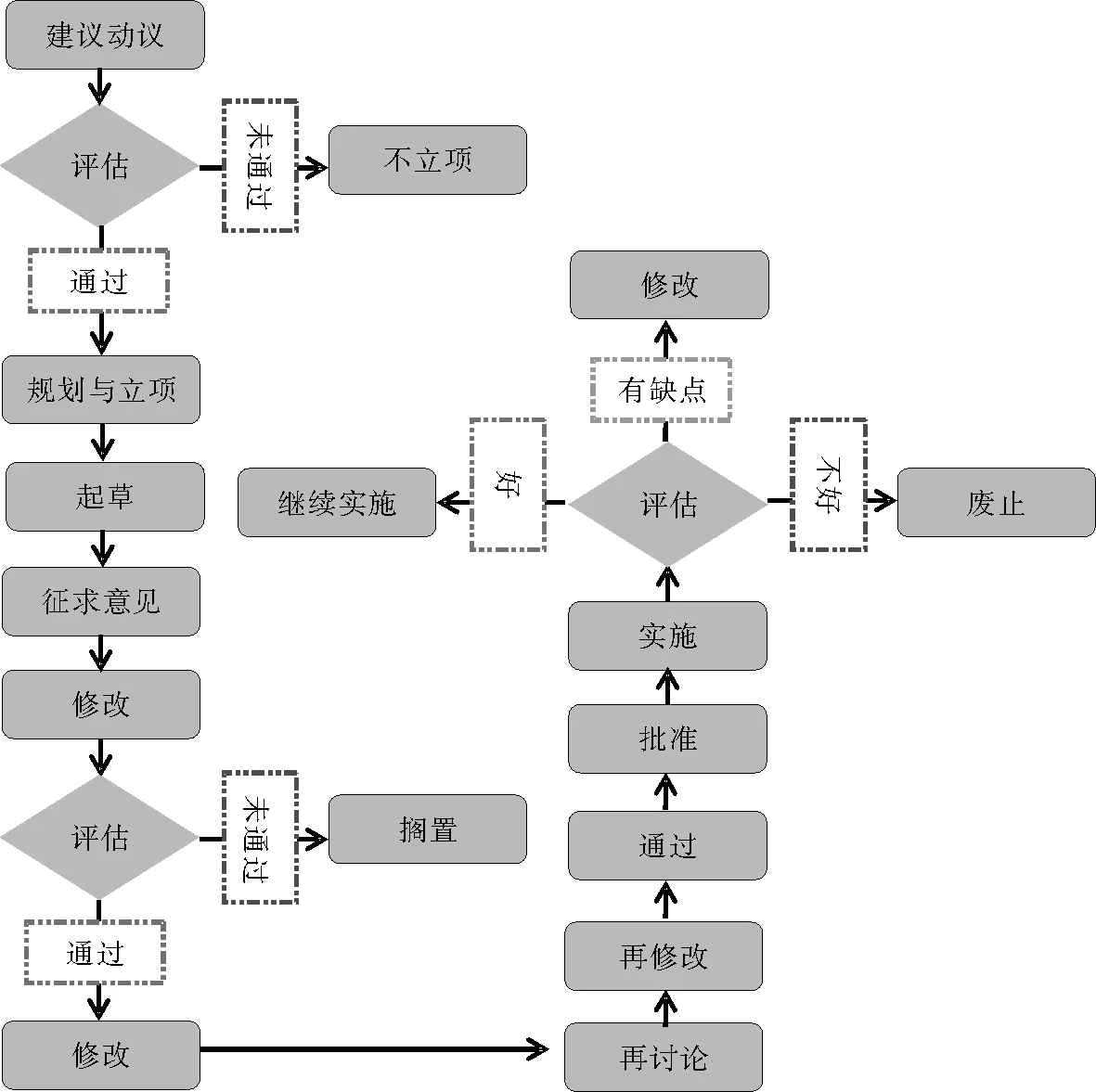

立法评估是指立法机关、法律法规规章实施机构或者受委托的第三方对法律法规规章制定的必要性、可行性、立法质量、实施效果、存在问题等进行分析评价的活动。从评估的时间看,立法评估有立法前评估、立法中评估和立法后评估(见图1)。立法前评估主要是对立法的必要性和可行性进行分析评价,其中包括对立法后社会效果的预测。立法中评估则侧重立法的规范性、合法性、适应性的分析评价。其实,立法中评估也发生在立法正式通过颁布之前,本质上也属于立法前评估。目前大多数较大的市的立法评估属于立法后评估。像广州市人大、深圳市人大、厦门市政府、苏州市政府、宁波市政府、无锡市政府等都是进行的立法后评估。但是,《本溪市人民政府规章立法评估办法》(以下简称“《本溪办法》”)的调整内容同时包括立法建议评估(即立法前评估)和立法后评估。

苏州市法制办公室在《关于〈苏州市规章立法后评估办法(草案)〉的起草说明》中曾做过这样的表述:“‘立法后评估’本是学理概念,包括人大立法和行政立法的后评估,地方政府规章的后评估属于行政立法后评估。《办法》草案①这里的“《办法》草案”即《苏州市规章立法后评估办法(草案)》。所称的规章立法后评估,是指规章实施后,根据其立法目的,按照法定程序,结合经济社会发展实际,对规章的立法质量、实施绩效、存在问题等进行调查、分析、评价,提出继续执行、修改或者废止等意见的制度。之所以采用‘立法后评估’的表述,一方面是相对于立法前的必要性、可行性以及成本效益分析等‘立法前评估’;另一方面,由于本《办法》主要不是对规章执行情况而是侧重于对规章本身立法质量的评估,这样表述可以是《办法》确立的制度与规章执行情况报告制度相区分。”[1]这个表述具有典型代表性。

随着立法技术和观念的推进,国外立法经验的引入,立法前评估也逐步引起关注,部分地方进行了尝试。立法前评估有利于将立法质量控制的关口前移,减少立法成本、提高立法效益,遏制不良立法、过度立法,防止立法资源的浪费。立法前评估还通过提供备选方案,为决策者提供多项选择,以便方案最优化,包括不制定新法、修改旧法等。立法前评估涉及立法的合法性和协调性,即地方性法规与上位法是否冲突,地方规章是否有上位法的依据;地方立法是否与同级法规范相冲突。立法前评估预测立法对社会发展和社会公平的影响,还通过定量分析的方法测算立法成本、立法的预期收益和有效性来解决地方立法的经济上的正当性问题。《本溪办法》第6条规定:“市政府各部门应当在每年11月30日前,向市政府法制部门提出立法建议项目申请,并提供立法建议项目的必要性评估和可行性评估报告。立法建议项目的必要性评估内容,主要包括:(一)立法形式的必要性评估,即立法事项是否属于应当通过立法予以规范的范畴;(二)立法背景评估,即立法事项是否存在立法空白或者需要提高立法层次;(三)立法事项的重要性评估,即立法事项是否涉及普遍性的经济、社会问题或当前行政管理和执法工作中急需通过立法解决的突出问题。立法建议项目的可行性评估内容,主要包括:(一)立法建议是否符合法规体系框架的要求;(二)拟定立法实施后的积极效果预测;(三)拟定立法实施后的消极效果评价及其对策;(四)为有效执行拟定立法需要解决的问题;(五)立法成本效益分析。”第7条规定:“市政府法制部门组织人大代表、政协委员、有关专家、管理相对人的代表和与实施规章有密切关系的企事业单位或社会团体对立法建议项目进行论证,并根据论证意见形成评估结论。立法建议项目评估结论应当作为是否纳入立法计划予以立项的重要依据。”因此,这里的立法前评估包括立法论证在内,立法前评估是立法建议进入立法计划的必经程序。

图1 较大的市立法过程与处于不同阶段的立法评估

有学者对立法评估进行了其他分类:(一)按照立法后评估程序启动主体分类:1.国家或政府主导型;2.社会主导型;3.国家与社会联动的模式。(二)按照立法后评估程序启动时间分类:按照立法评估程序启动的时间,可以分为“定期”和“不定期”评估两种类型。[2]《广州市人大常委会立法评估办法》(以下简称“《广州人大办法》”)第7条规定:“地方性法规施行五年以内应当进行一次评估。”《苏州市市规章立法后评估办法》(以下简称“苏州办法”)第7条规定:“规章有下列情形之一的,应当进行立法后评估:(一)事关经济社会发展全局和涉及公民、法人或者其他组织切身利益的规章实施满三年的,其他规章实施满五年的;……”其中第一项就是定期评估,而其他情况往往进行不定期评估。

二、立法评估的主体

立法评估的主体有较大的市的人大及其常委会、人民政府、人大专门委员会、人大常委会法制工作委员会、政府法制办公室、法规规章制定(起草)机关、实施机关、协作机关、其他机构、人大代表、政协委员、社会团体(行业协会)、高等院校、科研机构、社会中介机构、专家、社会公众等。这些主体发挥的作用不同,参与的程度有差别,根据他们各自的作用的性质不同,可以将其划分为三类:机关评估主体、第三方评估主体、参与评估主体。

(一)机关主体

机关评估主体的作用也不尽相同,有领导、实施、协助之别。较大的市的人大及其常委会是地方性法规评估的领导机关,负责领导、协调、监督评估工作。在地方规章评估中,市政府发挥的作用与之类似。人大常委会和市政府都主要发挥领导职能,它们有权决定是否进行评估,但并不进行具体评估工作。

立法评估的重要机构是人大常委会法制工作委员会和政府法制办公室,它们分别是地方性法规和地方规章评估的关键性部门,往往负责组织、领导、监督有时也负责实施。有的城市如淄博市规定人大专门委员会也是立法评估的工作部门(立法评估工作机构)。即使在由其他机构如法规规章实施机构具体实施立法评估的情况下,法工委和法制办也负有组织、指导、协调、监督立法评估的职责。

法规起草部门或实施部门。无论是明确由法工委/法制办还是由起草/实施机构负责立法评估,起草机构和实施机构往往都进行部分或者大部分立法评估工作。这是由中国立法的实际运行体制决定的,较大的市的行政规章几乎全部由行政机构起草,地方性法规由行政机构以外的组织或者人员起草的也相当少。据笔者了解,无锡市的地方性法规几乎全部由行政机构起草初稿。所以地方立法的实施机构与起草机构往往是重合的。当然在立法前评估中,立法评估的部门很可能同时就是起草部门,《本溪办法》规定提出立法建议项目的机构在提出申请的同时提交立法建议项目的必要性和可行性评估报告。

其他机构。《广州人大办法》第5条规定:“市人大常委会其他工作机构和办事机构等相关单位按照各自的工作职责,对立法后评估工作给予协助和配合。”《本溪办法》第4条规定:“各行政机关和有关单位应当按照各自职责,配合做好立法评估工作。”《苏州办法》第5条规定:“与规章实施相关的各级人民政府、部门及其他单位应当参与规章立法后评估工作,并提供与规章立法后评估有关的材料和数据以及其他必要的支持。”这些地方的办法规定其他机构的职责主要是协助和配合。但是,《厦门市规章立法后评估办法》第5条规定:“市政府法制部门认为必要时,可以自行或者指定负责实施规章的行政主管部门之外的其他单位作为评估实施机关。”这里其他机构就不再仅仅是配合的问题,而是作为评估的实施机构,这对于国家机构为主体的立法评估也是一个创新。尽管进行立法评估的机构仍然是国家行政机构,但是,由于不是立法实施机构(实际上也可能不是起草机构),因此具有一定的超脱性,可以保证相对公正。

有学者认为,确立评估主体应当坚持以下原则:“第一,评估主体资格的法定性。法定性是指评估主体的成员资格必须是由国家法律明确确定的。第二,评估主体的权威性。评估主体的权威性是指评估主体的评估结果具有法定的效力,能够得到国家的认可和社会公众的接受。第三,评估主体构成成员的多样性与广泛性。评估主体构成成员的多样性是指构成评估主体的不仅包括评估活动的实施者,而且包括评估活动的参与者;不仅包括国家机关工作人员而且包括专家学者在内的社会公众。”[2]国家机构作为立法评估主体,在保证主体的法定性、权威性方面具有一定的优势,但是,在评估主体构成的多样性和广泛性方面相对不足,需要改进。国家机构进行立法评估,尤其是实施机构进行评估,还具有了解情况、具有专业基础等优势,但是,在评估结论的公正性、独立性、超脱性以及民主性方面却难以保证。按照自然正义原则,“任何人都不能做自己的法官。”如果由立法的制定机构和执行机构来实施评估,难免有自说自话之嫌,评估结论可能出现偏私,难保公正。

(二)第三方主体

立法评估的第三方主体是指受立法机关或者行政机关委托的国家机关之外的社会组织、教学科研单位、专业机构。第三方立法评估主体完成全部或者大部分具体评估工作,而不是仅仅参与部分调研、论证工作,后一种情况下,相关社会组织、教学科研机构、专业组织等只是参与主体。

《广州人大办法》第23条规定:“法制工委可以将立法后评估的具体工作委托有关高等院校、科研机构、社会组织等单位实施。受委托单位应当在委托范围内按照本办法的要求开展评估工作,不得将评估工作转委托给其他单位或者个人。”《苏州办法》第6条规定:“评估实施机关可以根据需要,将规章立法后评估的有关事项委托高等院校、科研机构、行业协会(商会)、社会中介机构等单位(以下统称受委托评估单位)进行。”因此,第三方主体不得将评估工作转委托给他人。

第三方主体必须具备一定的条件,一些城市的“立法评估办法”对此作出明确的规定,如《苏州办法》第6条规定:“受委托评估单位应当具备下列条件:(一)熟悉被评估规章所依据的法律、法规和所涉及的行政管理事务;(二)具有三名以上熟练掌握规章立法后评估方法、技术的人员;(三)相关人员参与规章立法后评估的时间能够得到保证;(四)具备开展规章立法后评估工作的必要设备、设施。”

第三方评估主体可以划分为两种类型:具有法人资格属于民间组织的研究中心(研究所);无法人资格的属于高等院校、研究院所下设的分支机构(如研究基地、研究中心或研究所)。有学者认为,两者都应具备一定的条件:(一)有规范的名称和相应的组织机构;(二)有固定的住所;(三)有与其业务活动相适应的专职工作人员以及一定规模的会员组织或成员;(四)有合法的资产和经费来源;(五)有自己的章程。[3]以此需要研究第三方立法评估机构的名称规范、组织规范、人员要求、经费渠道、章程内容、责任方式等。而实际运作中作为委托主体的国家机构更关心第三方主体的人员状况、技术水平、时间保证和设备设施。根据第三方构成情况,第三方评估的主体模式主要有:高校专家评估模式、专业公司评估模式、社会代表评估模式。

在西方,瑞士发展了很多的评估途径和形式,并且加强了评估的相对独立性和更为专业化。日本的评估委员会逐步发展成为相对独立的政策评估机构。韩国成功建立了比较完善的第三方独立评估制度。学习借鉴其更广泛的意义上的第三方、独立性的核心理念、权威性、社会认可度、更加有效的工作方法。同时,国外有关理论相对成熟。学者们比较关注第三方评估组织机构类型多样性、“公众满意度”、评估活动的自律性、评估活动民众参与性、评估结果受到的重视度以及评估行为有法可依等问题。美国的James Fallows(1996)指出,第三方评估的独立性会受到影响,经常面对遵循政府部门路线的压力。Osborn D指出,应始终贯彻以信息公开为原则,以保证独立第三方能够获得真实、详尽的信息。西方学者的研究成果可以为我们提供有益的借鉴,我们可以有辨别地加以吸收。

十八届四中全会决定指出:“明确立法权力边界,从体制机制和工作程序上有效防止部门利益和地方保护主义法律化。对部门间争议较大的重要立法事项,由决策机关引入第三方评估,充分听取各方意见,协调决定,不能久拖不决。”第三方参与立法评估,可以打破过去始终是政府部门“唱主角”的既有格局。然而,其路径和利弊得失还需要认真考量。立法评估主体应当成为重点研究的课题。多数国家积极探索独立第三方的立法评估主体制度。我国近些年才逐渐兴起立法评估,相关制度有待设立与完善,其中有必要对独立第三方评估主体制度进行理论的探索。

第三方立法评估具有立法机关和执行机关评估所不具备的优势。第三方机构具有利益超脱性,一般对立法所调整的利益没有直接的关系,不可能从立法规定中获取利益,不存在寻租的空间,相对来说更加容易摆脱立法腐败,更加具有独立性、公正性。当前立法起草部门利用起草过程渗入自己的部门利益,部门利益法制化现象普遍存在,严重影响了立法的中立性、公正性,而第三方评估恰好能够避免这些缺陷,比较好地保证评估的中立性、客观性和公正性。其次,第三方来自民间,与公众接触较多,群众对第三方的防范心理较弱,隔膜较少,在立法评估的过程中更容易进行调研、座谈、问卷调查。因此,第三方评估更容易保证评估民意表达的畅通,实现评估的民主性。再次,第三方评估更加保证评估的科学性。第三方评估机构由专业人员组成,他们都是法学领域或者其他领域的专家,具备很高的专业水平和科学素养,长期从事某个领域的研究,具有熟练的技能和深厚的理论基础。因此第三方进行评估,保证了评估的科学性。

但是,第三方立法评估并非完美无缺。首先,第三方评估不能必然避免立法腐败,利益集团游说、寻租无孔不入,任何人都有被拉拢腐蚀的可能,专家也不例外,如果没有有效的监督和制约,任何权力都有可能导致腐败。其次,第三方机构专家尤其是高校、研究机构的学者不了解法律的执行、实施、适用的实际过程,难免会犯过分理想化的毛病,也许会导致立法与社会实际脱节,缺乏可操作性,从而难以发挥立法应有的作用,浪费立法资源。再次,第三方立法评估机构组成人员以法律专家为主,而当今社会专业化程度越来越高,如果不能合理吸收立法事项所涉及的专业领域人员参与,立法评估的专业化和科学性也就无法保证。因此,第三方立法评估还需要制度化、法律化建设,加强监督,完善操作程序设计,全程实现公众参与。

深入研究第三方立法评估,还需要探讨立法评估机构的选择与委托手续的办理:第三方评估机构的选取原则、订立委托协议、双方的权利和义务;可否转委托以及参与单位的条件;委托机关的责任;利益相关者的确定:确定利益相关者范围的原则和标准;公众参与方案的确定:根据评估对象的不同,可以采取不同的公众参与方式;评估方案的确定、调查研究的方式方法、分析评价的步骤、评估的简易程序;评估的一般内容(标准)与具体法规的特殊内容等。

(三)参与主体

第三方评估主体本质上也是立法评估的参与主体,但是,其评估具有特殊性,是深度、全程参与,不能与一般公众参与等同。一般的公众参与是指没有收到立法机构、行政机构专门委托的情况各种程度上的参与。他们主动地或者被动地以书信、电话、电子邮件、参加座谈、参与听证、参与问卷调查、网上论坛等多种途径参与立法评估。

各地立法评估办法都把公众参与作为评估的基本原则,并作出具体规定,如《广州人大办法》第13条规定:“法制工委在制定评估指标和评分表以后,应当组织开展下列评估活动:(一)通过实地调研、召开座谈会和专家论证会、书面发函等方式,征集市人大常委会相关工作机构、法规的组织实施部门、其他相关政府部门和相关单位、区(县级市)人大常委会和政府、社会组织、市人大常委会组成人员、市人大代表、行政相对人、专家学者和公众的意见;(二)通过网站、立法官方微博或者报纸公开征集公众意见。法制工委可以委托社会组织对法规的立法质量和实施效果进行民意调查。”《苏州办法》规定得更加具体,第17条规定:“立法后评估应当采用下列方法:(一)通过新闻媒体、政府网站等公开征集社会公众意见;(二)走访或者书面征求相关行政执法单位、监督机关、行政相对人或者其他利益相关者的意见;(三)通过召开座谈会、听证会、专家论证会等听取意见。评估实施机关根据评估需要,还可以采用以下评估方法:(一)问卷调查;(二)实地考察;(三)专题调研;……”;第18条规定:“评估实施机关应当充分听取公民、法人或者其他组织的意见,全面收集、分析和评估相关资料。公民、法人或者其他组织可以通过信函、传真和电子邮件等方式参与规章立法后评估。评估实施机关应当通过适当方式反馈公众意见的采纳情况。”

按照西方传统的“三权分立”理论,行政机关无权进行立法,立法是立法机关的专利。随着社会经济等条件的变化,如今行政立法已经成为世界各国的普遍现象。与行政立法不同,立法机关的立法具备基本的民主正当性,立法机关由民选代表组成,他们代表各自选民的意志和利益。立法机关的立法表面上看是立法机关为人民立法,而实质上是人民间接为自己立法。立法机关的立法具有行政立法所无法比拟的民主正当性。但是,人类的智慧总是追求完美,为了克服立法机关立法的上述不足,公民直接立法即全民公决的这种古代直接民主制形式又重新复归于很多国家人民的政治生活之中,可是,全民公决代价太高,不宜经常举行。因此,其他形式的公众参与便成为弥补代议立法缺陷的主要选择。如果说公众参与对议会立法只起着弥补不足从而使其更加完美的作用,那么公众参与对于行政立法来说则是起着不可或缺的基础性作用,因为无论行政立法多么广泛地存在,都无法消除人们心头的疑问:“行政机关何以能够为人民立法?”行政机关的基本特质是它的执行性,它的基本职能是执行人民或者民意代表机关的意志、执行法律,行政机关反过来为人民立法,怎么看都有本末倒置的嫌疑。因此,公众参与不仅促进了行政立法的民主化,也成为行政立法正当性的基础。

公众参与立法有利于保障公民权益、控制立法专横。立法作为调整各种利益冲突、分配社会资源的一种手段,应当做到公正、合理。如果没有公众广泛的参与,立法机关、行政机关不可能自觉、先觉地表达民众的真实意愿。公民平等地、充分地参与立法,是实现利益平衡的前提条件。公众参与由于其公开性而迫使立法机关不得不考虑各种利益群体的意见,将其溶入立法之中,在一定程度上避免由于关门立法可能产生的恣意专横和立法偏私现象。

公众必须是自主、自愿参与。立法机关不能强迫相对人参与,对自己利益的关心是每个理性人的本能,如果是与参与者利益无关,即使强制其参与,也不会提出有价值的建议或意见。参与应当产生实效。公众参与是否对立法产生实质影响以及影响的大小代表着参与的质量,也表明公众参与的深度,从更高的角度上说,表明了立法民主化的深度。只有公众的意见得到立法者的充分尊重和认真对待,对立法决策、法案的内容甚至立法的效力产生实际影响,公众参与才是有效的参与,立法才真正实现了民主化。

由于通讯技术的发展,网络、媒体的发达为公众参与提供了更多的途径,也带来了前所未有的方便。网站、新闻媒体、传真、电子邮件、信函等方式都可加以利用,座谈会、听证会、论证会等形式均可采纳。然而,事实上公民参与的积极性以及参与的途径并不理想。地方人大和政府的网站并非公众一致关注的对象,其受众非常有限。当立法机关、行政机关通过网站征求公众意见的时候,很少得到回应。而报纸、电视上刊登相关信息上需要付费,就增大了立法成本,而立法、立法评估的预算有限,立法机关、实施机关不愿意甚至无力支付。当报纸、电视连篇累牍地报道领导人活动的时候,居然挤不出空间来发布立法(评估)公开征求意见的信息。[3]

公众参与应当产生实效,当然,并非所有公众意见都必须被采纳,《本溪办法》第16条规定:“市政府法制部门应当对评估信息资料的真实性、准确性和完整性进行鉴别,通过汇总、整理、分析有关意见和建议进行立法实施评价,形成评估报告。”但是,对于公众的意见如何处理,应当有一定的程序要求。前述《苏州办法》规定“评估实施机关应当通过适当方式反馈公众意见的采纳情况。”通过适当形式反馈较之以前的公众意见“石沉大海”“杳无音讯”要好的多,表明对公众的尊重,也更加有利于调动公众参与的积极性,又有利于树立文明礼貌负责的政府形象。同时,对于不采纳的意见应当说明理由。

在当前的公众参与中存在着一种现实的矛盾,其表现就是以专家代替民众,在立法评估的过程中,尤其是在举行座谈会、论证会、立法调研的时候,立法机关、行政机构喜欢找专业人征求意见,人员比较局限。客观地说,这样做的效率较高,专家们水平高,能够抓住重点和关键,发言条理清楚。而普通群众尽管了解实际情况,但是,往往发言效果不佳,有时言不及物,有时怯场不言。在有些座谈会上,群众代表就像群众演员,只具有象征性作用。因此,公众参与如何处理代表性、广泛性与效率性之间的关系,也是一个需要重点研究的问题。

在公众参与的过程中立法机关和行政机构仍然发挥主导作用,对参与人有选择的空间,因此,利害关系人的参与应当给予特别注意。利害关系人在西方通常称作“利益相关者”,利害关系人因为与立法有相关利益,所以最关心立法内容。同样的道理,因为立法牵扯到他们的利益,所以立法者最应当听取他们的意见。在英国,一些地方立法必须咨询利益相关者组织的意见。一个关于蘑菇生产的授权立法在指定的过程中咨询了12个蘑菇生产者协会的意见,但是,该地区共计有13个蘑菇生产者协会,立法中咨询过程中遗漏了一个。后来在一个相关的案件中,法院居然判决该法规对那个未曾被咨询的蘑菇生产者协会的成员不予适用。根据中国的国情,我们目前还做不到这样,但是,其精神值得我们深思并在一定程度上加以借鉴。在座谈会、听证会、论证会上应当邀请适当比例的利害关系人,很多地方规定立法评估邀请人大代表、政协委员等参加,这是必要的;但是,有些人大代表、政协委员大多数情况下与立法内容没有利害关系,对立法所调整的对象不熟悉、不了解,比如关系公交车车票涨价听证会,参加的人大代表往往不坐公交,有公车或私人小汽车代步。因此,在组织座谈会、听证会时,应当保证利益关系人的相当比例。同时在利害关系人之间的名额分配上,也要注意各种不同类型之间的比例和平衡。“相对人参加评估要考虑以下组合:直接相对人与间接相对人的组合,狭义相对人与广义相对人的组合,受益相对人与受损相对人组合,现实相对人与潜在相对人的组合等等。”[4]应当保证关键和重要利害关系人占一半以上。

三、立法评估的标准

在较大的市立法评估中,评估标准是一项重要的内容。而在地方评估办法出台之前,学术界对评估标准进行了有益的探讨,在各地标准出台之后,也不乏相关讨论。有的学者提出了五个标准:即效率标准,是指法律实施所达到的水平(收益)与所投入的人财物力资源之间的比率关系;效益标准,指立法实施所达到的效果与其实施成本的比较关系,一般包括经济效益和社会效益;效能标准,指法律实施绩效与立法预设的绩效目标之比;公平标准,指法律法规实施后所导致的与该法律法规有关的社会资源、利益及成本公平分配的程度;回应性标准,指法律对社会环境的各种变化作出的反馈程度。[5]有学者指出,地方立法评估应坚持四个标准:第一,必要性;第二,效率性;第三,有效性;第四,公平性。[6]俞荣根认为,地方立法评估应当坚持立法必要性、合法性、合理性、可操作性、地方特色、技术性六个标准,并且他认为各个标准并不是等价的,还给各个标准分配了不同的分值。[7]

有的学者讨论地更加深入,直至关于确定地方立法评估标准的标准(原则)。比如,任尔昕等认为,立法评估标准的确定,应当坚持:第一,普遍性与特殊性相结合的原则;第二,应然性与实然性相统一的原则;第三,定性与定量相结合的原则;第四,系统性与层次性相结合的原则。[8]

《广州人大办法》中不仅规定了立法评估的标准:合法性、合理性、操作性、实效性、协调性、规范性,对各个标准的内容规定得相当详细;而且还对各个标准规定了不同的权重:评估指标按百分制量化,各部分的权重为:合法性15%、合理性25%、操作性25%、实效性25%、协调性5%、规范性5%,满分为100分。前述俞荣根教授建议的标准中,各个标准的权重也不相同,必要性(10分)、合法性(10分)、合理性(25分)、可操作性(20分)、地方特色(25分)、技术性(10分)六个标准。两相比较,合理性受到立法机关和学者的双重重视,分值最高,可操作性受重视的程度略有差别,技术性(亦即规范性)的分值差别较大,说明学者更重视立法的规范性和技术性。笔者以为,合法性关系到立法的生命,因而应当占较大的比重,尽管当前立方起草者和制定机关的宪法意识、法律意识和法学水平大有改观,但是,下位法违反上位法的情况屡有发生,尤其是在有立法权的城市大量增加,而省级人大法工委的人力相当紧张的情况下,对较大的市地方性法规的合法性审查必然减弱,何况地方政府规章无须上级审查,这种现实将会导致地方立法内容违反上位法的可能性增大。因此,对较大的市立法评估,应当更加重视合法性评估标准的应用。

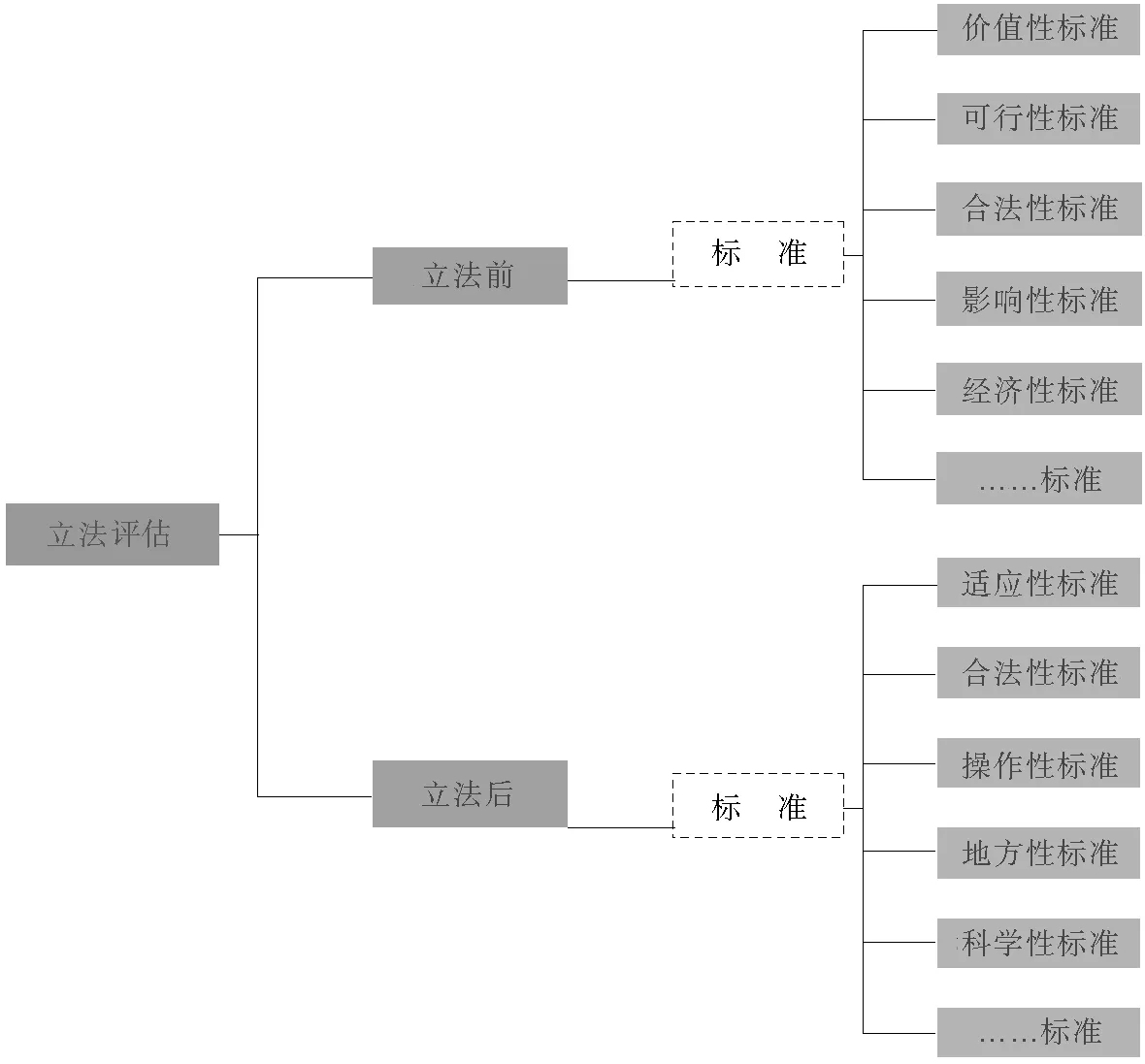

对立法评估标准的上述探讨当然具有重要的意义,但是,学者忽视了一个问题,立法评估有立法前评估和立法后评估,两种评估不仅在时间上有差别,而且评估的目的、对象也不相同。采用同一标准评估不同的对象是很不科学的,因此笔者以为,立法前评估与立法后评估应当采用两套不同的标准,即使内容上有交叉,但绝不能完全一致。

大多数较大的市所制定的立法评估办法都是调整立法后评估的,与之相应,学术界的研究焦点也在于立法后评估。但是,前述《本溪办法》第6条规定的立法前评估的标准,可以供我们参考。其前款内容即必要性评估、立法背景评估和重要性评估其实都是属于必要性评估(也称“价值性评估”),而后款关于可行性评估中的第1项其实可以称作“合法性评估”、第2、3、4项的内容可以总结为效果(预测)性评估(也称“影响性评估”),第5项立法成本效益分析可以称作“经济性评估”。参考《本溪办法》,结合学术界的观点,笔者认为,立法评估标准可以划分为立法前评估标准和立法后评估标准,两者既有交叉,也有不同,图示如下:

图2 较大的市立法质量评估的标准

图2关于立法后评估的标准中适应性标准是指立法是否适合社会现实需要和发展趋势。当今社会加速发展,科学技术一日千里,加之全球化的影响,社会变革节奏加快,立法出台之后便已经固化,过了一定时间之后,内容是否适应新的社会生活,需要进行评估,从而决定该项法规或规章是否修改或废止。而其中的地方性标准近似于前述有学者主张的地方特色标准,即该法是否符合地方特点,是否因地制宜。当今地方立法,互相借鉴属于正常,但是,抄袭上位法、抄袭外地法甚至外国法的现象并非少见,因此,地方立法是否水土不服也是立法后评估的一项重要内容。各地情况不同,立法的时代不同,各种立法的内容不同,不同的立法是否应该采用统一的标准,是否应该所有的标准都是固定的?这些问题值得探讨。笔者以为,立法评估标准应当有一定的灵活性,具备弹性空间。在评估每个立法之前,可以因地制宜、因时制宜、因事制宜,在统一标准之外,规定自己独特的标准。

参考文献:

[1]苏州市人民政府法制办公室.关于《苏州市规章立法后评估办法》的备案报告[EB/OL].[2015-11-23].http://app.jsrd.gov.cn/wcm/dev/manuscript_show_noright.jsp?ManuscriptId=167.

[2]王锡明.地方立法后评估程序研究[J].人大研究,2011(10):28-32.

[3]汪全胜,金玄武.论构建我国独立第三方的立法后评估制度[J].西北师大学报(社会科学版),2009(5):96-101.

[3]曾祥华.论公众参与及其行政立法的正当性[J].中国行政管理,2004(12):65-69.

[4]卓越.公共部门绩效评估[M].北京:中国人民大学出版社,2004:25.

[5]汪全胜.立法后评估的标准探讨[J].杭州师范大学学报(社会科学版),2008(3):92-96.

[6]周怡萍.立法前评估制度研究——以地方立法为视角[J].人大研究,2014(8):32-42.

[7]俞荣根.地方立法后评估指标体系研究[J].中国政法大学学报,2014(1):46-57.

[8]任尔昕,王铖.浅议地方立法质量跟踪评估标准之构建[J].人大研究,2011(6):32-36.

(责任编辑:董兴佩)

收稿日期:2016-04-25

基金项目:中国法学会部级课题“较大的市立法权及其运行机制研究”(CLS(2015)C03)

作者简介:曾祥华(1966—),男,河南商城人,江南大学法学院教授,法学博士.

中图分类号:D920.0

文献标识码:A

文章编号:1008-7699(2016)04-0020-09

Legislative Assessment System of Larger Cities

ZENG Xianghua

(SchoolofLaw,JiangnanUniversity,Wuxi214122,China)

Abstract:Larger Cities’ legislation assessment has both evaluation before legislation and evaluation after legislation,and most cities focus on the assessment after the egislation.However,evaluation before the legislation helps to reduce the cost of legislation and improve the effectiveness of the legislation.State institutions have certain advantages in ensuring statutory body and authority,but in terms of fairness,independence,democracy and aloofness,the assessment findings are difficult to guarantee.Third-party legislative assessment agencies have an interest aloofness,easier to get rid of corruption,and have more independence and impartiality,but not perfect.Legislative assessment criteria can be divided into pre-legislative assessment standards and post-legislation evaluation criteria,both overlapping,and also different.

Key words:larger cities;legislative assessment;classification of assessment;assessment body;evaluation criteria