南海海洋断面科学考察数据管理与共享

徐超,李 莎,陈荣裕,何云开,陈绍勇

(1.中国科学院南海海洋研究所 广州市 510301;2.中国科学院广州地球化学研究所 广州市 510640)

南海海洋断面科学考察数据管理与共享

徐超1,李莎1,陈荣裕1,何云开1,陈绍勇2

(1.中国科学院南海海洋研究所 广州市 510301;2.中国科学院广州地球化学研究所 广州市 510640)

摘要:南海海洋断面科学考察具有显著的重要性和紧迫性,在2009-2012年不同季节共执行4个多学科和交叉学科综合考察航次,取得大量宝贵的南海水文、气象、生态、化学、地质等大范围、大尺度、多要素的现场观测数据,样品分析数据及其信息产品。按照“共建共享”的数据工作方针系统地、规范化地整编了全部数据资源,整合利用可视化数据管理(VDB)、云端协同工作套件(Duckling)、专业领域知识环境(SKE)等3个网络平台及技术方法,建成南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统,实现了典型断面考察数据的在线共享应用。文章介绍了南海海洋断面科学考察航次工作,重点描述了数据工作机制及整编成果,共享系统架构及其功能等以期通过南海海洋断面科学考察的多样化数据资源整编工作实践、管理模式探索和共享服务,推动海洋科学数据资源开发、整合与利用能力。

关键词:南海海洋断面科学考察;数据整编;数据管理;数据共享

南海位于中国的最南端,是世界第三、我国最大的陆缘性边缘海,也是我国唯一的赤道带海区,其资源和环境具有重要的经济价值和战略意义,是我国神圣不可侵犯的国土,是中华民族可持续发展的重要疆域,为了有效地维护国家权益,开发利用海洋资源,发展海洋经济,必须拥有海洋国土和海洋资源环境状况的精确资料以及海上长期立足的能力。鉴于南海海洋权益维护和科学研究对海洋科学基础数据、资料的迫切需求,开展南海典型断面科学考察具有显著的重要性和紧迫性。

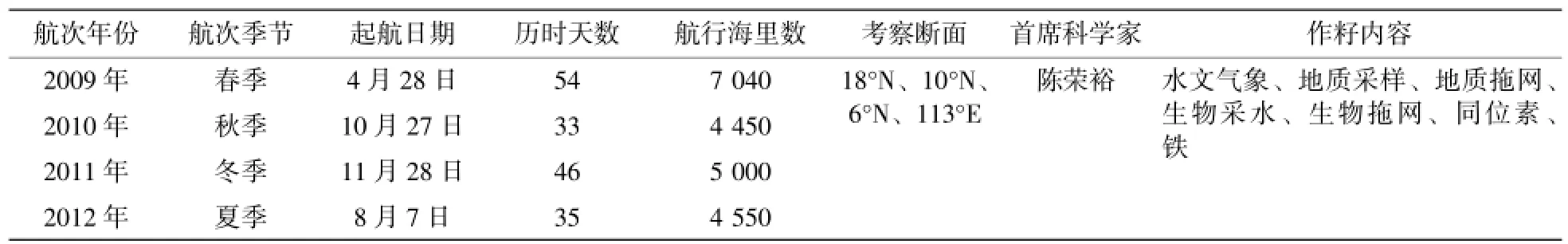

南海海洋断面科学考察总体目标是在18°N、10°N、6°N断面和113°E子午向断面设置共约75个站位,在2009-2012年完成不同季节的4个航次的综合科学考察,获取南海水文、气象、生态、化学和地质数据和样品,掌握南海海洋物理环境、海洋生物与生态环境、海底底质等要素的时空分布的本底资料,为深入开展季风气候控制下的热带海洋环境演变过程、热带海盆和珊瑚礁生物多样性与生态环境特征、边缘海地质演化过程等重要海洋科学问题的原创性探索提供可靠的科学数据。

4个考察航次都由中国科学院南海海洋研究所“实验3”号科学考察船执行。2009年4月28日至6月20日进行春季航次考察,沿113°E纵向断面由北向南开始整个调查工作;2010年10月27日至11月28日进行秋季航次考察,由于强东北季风南下阻挠,直至11月6日考察船从珠江口出发,而南海北部处于大浪区,无法按原计划在18°N断面实行正常考察工作,只能沿113°E纵向断面由北向南观测作业;2011年11月28日至2012年1 月2日进行冬季航次考察,在东北季风影响下,期间能够有气象和海况条件开展海上考察作业的时间为14天,作业区域为南海南部及南海西边界海域,南海北部始终没有适合作业的天气。2012年8 月6日至9月12日进行夏季航次考察,除了两个热带气旋对考察海域稍有影响外,其他时间天气和海况很好,适合考察作业,考察工作顺利。

南海典型断面科学考察,既是海洋学科的前沿科学探索的基础,也具有国家重大的战略需求,既可促进热带海洋科学和区域海洋科学的发展,在国际上充分体现我国在南海的存在和在该海区环境事务方面的发言权,又为有效地管理与保护海洋环境,合理开发利用海域各类资源,实现海洋经济可持续发展和维护我国海洋权益提供科学依据。

1 考察航次工作

在2009-2012年南海海洋断面科学考察航次中,除中国科学院南海海洋研究所外,共有12家单位参加了海上考察,包括厦门大学、同济大学、国家海洋局第二海洋研究所、暨南大学、宁波市文物保护管理研究所、海南省博物馆、海南省博物馆、国家海洋局南海分局、国家海洋局南海分局环境监测中心、中国科学院声学所、中国新闻网,其中中国科学院南海海洋研究所、厦门大学充分利用航次平台进行样品采集和观测,其余单位针对项目研究内容搭载特定的航次。航次信息汇总如表1,航次站位分布如图1。

表1 南海海洋断面科学考察航次信息表

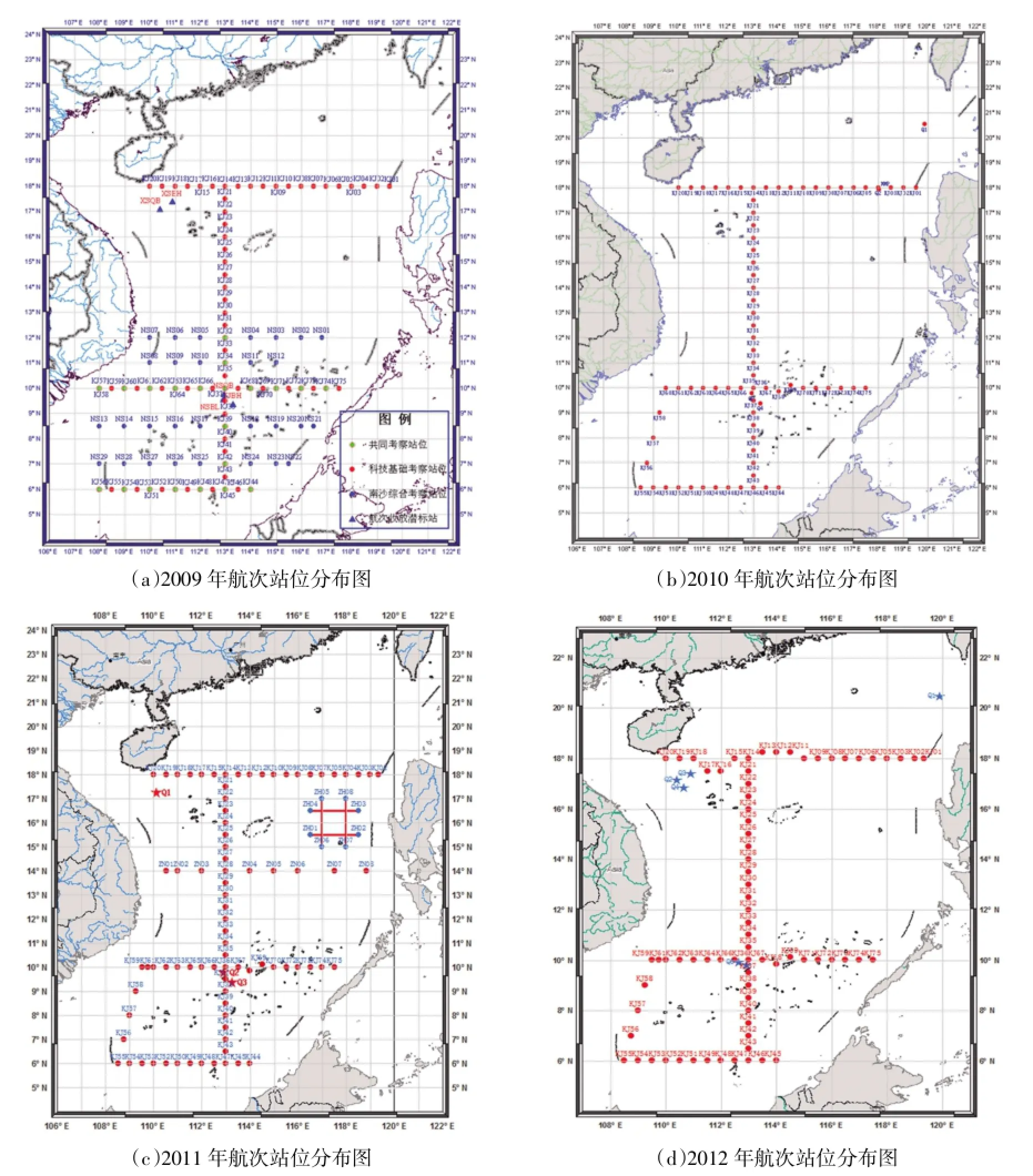

南海海洋断面科学考察航次现场观测与研究分析数据主要包括以下3个方面:

(1)南海水团和环流长期变化观测与分析

水文、海流及海面气象要素基础数据现场观测:在典型断面进行水温、盐度、海流等要素的重复观测,获得水文、海流及海面气象要素基础观测数据。

物理海洋参数数据集和数值同化再分析产品研制:综合运用观测得到的海流、海温、盐度等海洋物理环境要素资料,推算海水密度、声速、跃层、动力高度等物理参数,建立3级(原始级、质量控制级、标准产品级)数据集。

(2)南海营养盐与痕量元素铁(Fe)、碘(I)基础数据采集与分析

南海生态系统的浮游植物种群结构调查:通过典型断面和典型站位水样的监测,获得南海生态系统浮游植物群落结构特征与时空变化、以及该海区浮游植物的代表优势种与特有种方面的基础数据。

南海生态系统营养盐与初级生产力的时空分布:通过典型断面和站位的现场监测与现场培养,获得南海海区的N、P营养盐,叶绿素a,15N、18O同位素等基础数据,以及生态系统营养盐与初级生产力的时空分布的本底资料。

南海水体中痕量元素Fe、I水平及主要存在形态调查:通过对南海溶解态Fe、颗粒态Fe、有机配位态Fe、溶解态碘(包括IO3-,I-)、颗粒态碘、有机态碘的含量及其时空变化的调查,在原始资料采集积累的基础上形成痕量元素Fe、I各个形态与营养盐N、P在时间、空间分布上的联系和与初级生产力、浮游植物种群结构之间的内在联系的数据分析产品。

(3)南海海洋地质基础数据采集及其环境响应调查

海底天然地震观测:在重点断面附近投放海底地震仪,对南海海区内的中小地震活动进行监测,并记录南海周边地区和全球范围的中强地震,在南海深海区获得较长时间(数月)的三分量宽频带地震波形的连续记录,积累海区天然地震原始记录数据。

图1 南海海洋断面科学考察2009-2012年航次站位分布图

海底底质类型分布调查及沉积环境研究:包括:1)典型断面表层沉积物样品的采集及其矿物学、元素和同位素地球化学、微体古生物和粒度等分析;2)典型断面柱状沉积物样品的采集及其14C测年、矿物学、元素和同位素地球化学、微体古生物和粒度等分析,为南海的古海洋环境和气候变化研究提供基础资料和数据;3)通过南海关键控制点的沉积物捕获器投放,获得南海典型区域沉积通量的基础数据资料,为深化认识南海不同区域的沉积速率和沉积环境提供实际数据。

岛礁区珊瑚生长观测、生物地貌调查及环境过程记录:包括:1)珊瑚生长的观测实验:通过对南沙群岛和三亚珊瑚生长过程进行系统观测,并结合建立的临海实验站进行长期监测,获得珊瑚在不同环境状况下生长特征的基础资料,并采集不同环境状况下生长的珊瑚样品;2)珊瑚礁区表层沉积和生物地貌调查:主要是系统地开展野外生态和生物地貌调查、沉积物采样;3)珊瑚礁区钻探:在珊瑚礁区开展钻探工作,获得不同时期发育不同深度的珊瑚礁样品;4)典型珊瑚个体钻探取样:对大型块状珊瑚进行钻探取样,获得不同时段的珊瑚芯样品;5)测试分析:对采集的大量的样品开展年代测试、元素和同位素地球化学分析、粒度分析等。

南海海洋断面科学考察航次完成观测站位数及采集样品数如表2。

表2 南海海洋断面科学考察航次工作内容

南海海洋断面科学考察航次的实施,促进了我国海洋科学研究机构、学科的交叉与融合,使科学家之间的合作与交流更加密切和频繁,通过南海海洋断面的长期科学考察,完成了各类样品和观测数据的采集及其测试和分析。形成海洋物理、生物、生态环境、珊瑚礁地质和海底天然地震方面的观测与分析成果和相关的数据集、图集与图件、标本等考察资料成果。

然而,由于海洋资料存储标准、调查仪器设备(观测精度、订正、校正值)、采用的计算公式、基准点、基准面及坐标系统等的不统一,造成海洋资料难以融合使用,海洋资料的整体应用价值得不到充分的发挥[1]。为此有必要开展统一规范的数据整合技术,引入国内外相关标准规范,主要参考《海洋调查规范(第1部分):总则(GB/T 12763.1-2007)》、《海洋调查规范(第7部分):海洋调查资料交换(GB/T 12763.7-2007)》、《海洋信息分类与代码(HY/T 075-2005)》、《海洋信息化常用术语(HY/T 131-2010)》等国家和行业标准,初步建立《南海海洋断面科学考察数据整编规范(草稿件)》,实现南海典型断面系统的、标准化、规范化的数据资料的整编与集成。

2 数据管理与整编

2.1“共建共享”的数据工作机制

海洋观测数据作为国家基础性公益科学数据资源的重要组成部分,是国家海洋维权、国民经济建设、海洋生态保护和防灾减灾等领域的科研、规划的基础依据。

南海海洋断面科学考察的数据管理工作采用主题(项目)合作“共建共享”模式[2-3],以资源整合为基础、组织管理为保障、开放服务为目标,由中国科学院南海海洋研究所数据中心负责数据收集整编、整合集成、共享发布等工作。根据科技部相关共享政策、共享范围以及数据共享方式,依照“完全与开放”的数据共享方针,实行自由、无限制的数据共享政策,数据在项目验收1年后无条件共享。

南海海洋断面科学考察综合性强,航次包括海洋水文、海洋表面气象、海洋生物、海洋化学、海洋地质、海洋地球物理、海洋环境质量等调查工作。数据资料管理和汇总则按照项目课题设置和航次考察分工确定了水文气象、海洋地质和生态化学共3个主题。单个航次执行完毕,由各考察分队提交原始级和质量控制级数据给航次首席科学家,航次首席科学家汇总3个主题的数据并移交数据中心,进行资料整编与数据库建设,同期数据按照项目内部共享的具体规定和实施政策对各课题科研团队开放共享;全部航次执行完毕,由各课题负责人汇总该科研团队的数据处理及分析成果,提交质量控制级和标准产品级数据集、图集给项目首席科学家,项目首席科学家汇总3个主题的数据并移交数据中心进行资料整编与建库工作,汇总形成经质量控制和评估的标准化数据集及其元数据。

科学数据的价值与可用性很大程度上依赖于数据本身的质量[4]。海洋各学科对数据质量的要求严格,制定一个各学科适用的质量标准显然是不实际的,而且各专题的数据质量控制方法也不尽相同。所以,为确保数据质量,南海海洋断面科学考察的数据工作采取“生产者负责”的数据质量控制政策。数据必须经过专业质量控制过程,标明数据来源、采集、加工、处理方式及质量控制措施等,整编数据均有明确的数据质量标识,以推动海洋科学领域数据质量的提高。

元数据是关于数据的数据(data about data),是对数据资源的规范化描述,是按照一定标准,从数据资源中抽取出相应的特征,组成的一个特征元素集合。这种规范化描述可以准确和完备地说明数据资源的各项特征。数据源元数据信息的准确、完整的描述,是数据集成的重要基础[5]。南海海洋断面科学考察的数据工作亦采取“生产者负责”的元数据著录政策,按照相关规范,元数据描述了相应数据集的内容、覆盖范围、质量、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等有关的信息。南海海洋断面科学考察数据元数据不仅为数据资源提供规范、普遍的描述方法,同时为南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统提供了多学科、多种类数据整合的工具和纽带,以及简单高效的网络化数据检索工具。

2.2数据资料整编

南海海洋断面科学考察观测要素种类繁多,观测、获取的手段不同,数据在精度、格式、表述形式、数据结构等方面存在差异,并涉及不同的时间尺度、空间参照系统、坐标系统等特殊性,呈现多源性、多态性和多样性等特点。

南海海洋断面科学考察航次数据资料按照真实性、完整性、规范性、不可重复性以及可靠性等要求进行整编。整编流程包括数据资料收集与整理、数字化处理、标准化处理、质量控制和元数据提取等步骤。

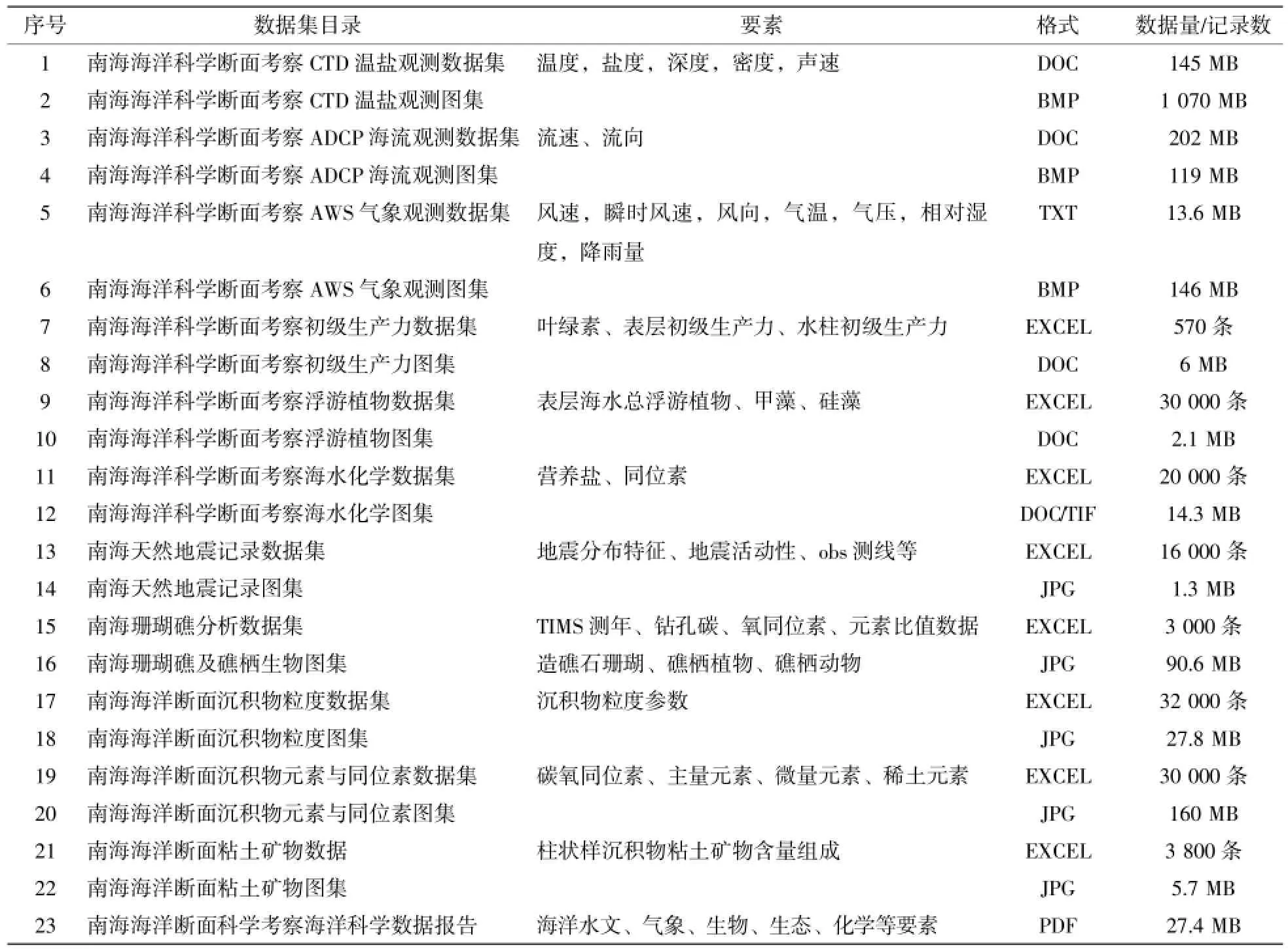

整编资料分为原始级、质量控制级、标准产品级共三个级别。目前,标准产品级数据资料已经通过南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统整合在线,面向数据用户提供网络共享服务,数据总量超过1 880 MB,其中包括海洋物理环境数据集和图集6个,初级生产力和浮游植物种群结构分析数据集和图集4个,营养盐、Fe、I、15N、18O的基础数据集和图集2个,天然地震记录数据集和图集2个,珊瑚礁基础数据集和图集2个,沉积物基础数据集和图集6个,以及综合数据报告1份,整编资料信息如表3。

表3 南海海洋断面科学考察航次数据资料

3 数据集成与共享

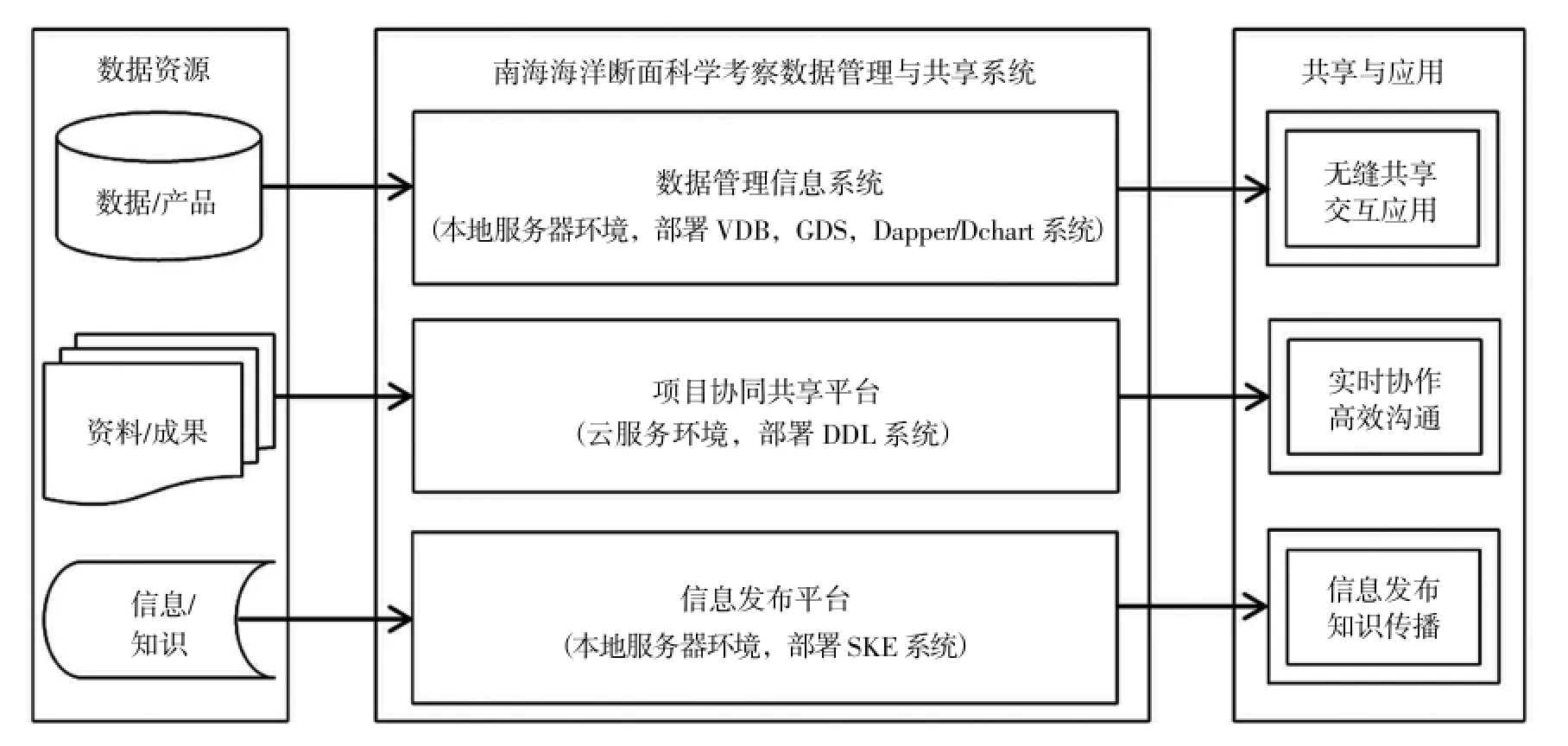

根据南海海洋断面科学考察与研究对数据管理、整合集成以及共享应用的需求,数据中心按照面向应用服务的数据组织模式,重点把握数据信息整合应用、项目团队沟通协作、科学知识网络传播等三方面功能,设计并构建南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统。

南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统包含数据管理、项目协同、信息发布三个平台:①数据管理信息系统,实现长期科学考察所得各类数据和信息产品的有序整合与网络共享;②项目协同共享平台,为项目组精心打造云端工作环境,实现了项目成员间的高效的沟通与合作;③信息发布平台,主要实现航次考察和科研信息的动态发布,同时通过“海洋知识”专栏加强断面考察海洋科学知识的网络传播,系统架构如图2示。

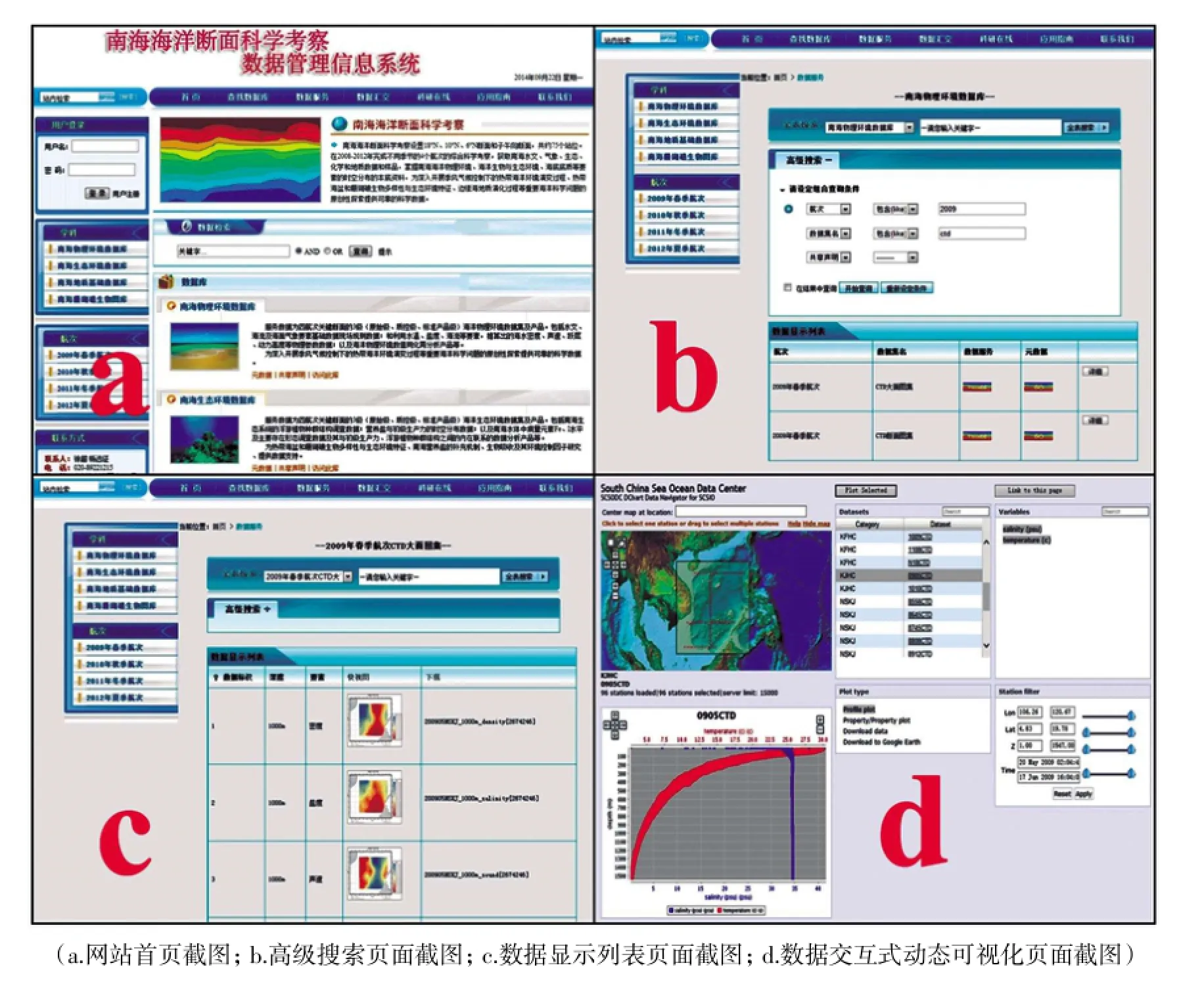

3.1数据管理系统

基于开源的Linux操作系统,利用Opendap协议及其软件框架、MySQL数据库、NetCDF软件技术、整合VDB平台开发了南海海洋断面科学考察数据管理信息系统(http://www.ocdb.csdb.cn/page/ siscs.vpage),系统主要关注数据资源目录整编、元数据管理以及数据申请审核等三方面工作,实现南海海洋断面科学考察数据的有效组织和安全管理。

以“学科”和“航次”两条主线整编数据目录,实现多种数据导航方式,使数据可以通过航次名称、数据集名称、服务类型、要素等多种方式进行分类查询,方便用户获取数据。

利用元数据建立数据资源间的关系,为用户提供多层次、多途径的检索体系。由数据生产者完成核心元数据著录,由专家组对元数据信息进行审核把关。详尽而准确的元数据能方便用户快速、直接地理解数据,减少盲目下载,节约精力。

通过数据申请审核功能保证数据共享应用安全。首先,规范数据申请流程:用户在线提交数据使用申请,须注明详细准确的用途信息,阅读并同意数据使用协议,经过项目首席审批即可获得所申请数据的共享权限。其次,加强数据知识产权保护:数据使用协议中包含数据共享声明、以及统一规范的项目支持信息和数据引用信息等,使用共享数据支撑科技成果产出时须注明。有助于更好的掌握数据共享使用情况,以及了解数据共享成效,从而激励科学家参与科学数据共享。

海洋观测特别是船基定点观测的瞬时性特点显著,获取的数据只能代表一个季节或是一个区域,没有连续性。南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统在南海海洋科学数据库已有系统功能的基础上[16,17],针对断面考察数据特点,加强与完善数据交互式动态可视化功能,示范性地实现了一个点、一条断面的长时期、周期性的变化趋势可视化展示,提升了海洋观测数据的共享应用效果。

图2 南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统架构示意图

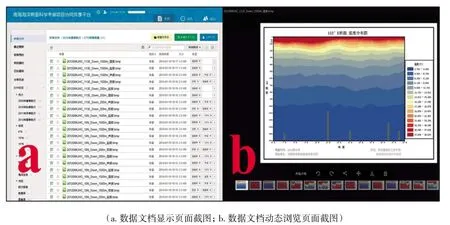

3.2协同工作环境

利用Duckling软件套件及DDL工具为项目团队构建了云端工作环境:南海海洋断面科学考察项目协同共享平台(http://ddl.escience.cn/sidmis),方便项目成员多客户端随时随地移动工作,加强项目各课题间的协商和沟通,进行阶段性成果数据的上传与必要数据的共享,及时处理数据提交过程中存在的问题,最终形成较完整的数据结果。

南海海洋断面科学考察项目协同共享平台:1)支持文档及数据云存储,采用文件夹、标签等多种文档归类整理方式,实现多种导航方式,特别是实现基于关键词的数据导航,系统可以通过航次关键词、断面关键词、学科关键词、类型关键词和要素关键词对数据进行多级分类和导航,提供方便快捷搜索,迅速定位所需文档与数据。2)拥有专属团队空间,可添加项目内成员和普通用户,并给每个成员设置不同数据访问权限。3)支持协作编辑,提供完整的文档版本记录,方便项目首席及各课题负责人实时协作,也不用担心文档丢失。4)支持移动工作,提供Android和iPhone客户端,可随时随地进行移动工作。5)实现高效交流,支持数据图形产品的动态浏览,成员可以对图形产品开展评论或@成员,及时地通知、分享,提高了应用的交互性,使沟通畅通无阻。

3.3信息发布平台

利用SKE系统构建南海海洋断面科学考察信息发布平台(http://210.77.90.89/themes/plant/jsp/ index.html)支持对考察航次及其科研过程中知识资源全生命周期的管理,推动项目进展及相关科技信息的动态发布,更通过“海洋科学知识传播”专栏进行海洋科学知识的网络传播。

SKE作为一种工具,支持面向研究项目的信息发布平台建设,支持嵌入科研工作流程的知识环境和学术社区的建设[18]。SKE工具基于科研本体和主题本体的知识组织模型,应用语义网技术,结合推理规则的开发,实现特定学科领域内综合科技信息的管理、组织和只是发现,同时在主体、系统管理、数据内容上实现用户个性化定制[19]。

南海海洋断面科学考察信息发布平台由集成层、存储层和服务层等3层技术体系支撑。1)集成层进行多来源异构信息的采集集成,经过对象识别、元数据转换、语义映射等处理,将重要的考察信息资源,包括航次信息、航次报告、考察船及仪器设备、观测技术、成果产出及相关海洋科学知识等,按本体结构存储到统一的知识库中。2)存储层的核心组件是知识库和本体引擎,知识库负责集中存储科研本体和科技信息等资源内容,本体引擎负责本体和知识库的存储管理,负责对知识库的检索推理和各种基于本体的计算,通过开放的API接口,提供第三方应用系统对知识库内容的检索、存取操作。3)服务层通过本体引擎实现对知识库的操作,直接面向用户提供服务。用户可以基于本体逻辑实现知识的浏览、导航、关联检索,以及知识的推理和知识发现。

图3 数据管理信息系统服务截图

图4 项目协同共享平台服务截图

图5 信息发布平台首页截图

4结语

南海海洋断面科学考察的航次调查研究进一步丰富了南海的基础数据资料,对深化了解南海典型区域的物理、地质和生态环境现象具有重要的科学意义。通过南海海洋断面科学考察数据管理与共享系统的研究,搭建起数据管理系统、协同工作环境和信息发布平台等3个网络服务平台,探索了数据收集处理、质量控制、整合集成以及共享应用等各关键技术环节,系统地整合了南海断面考察2009-2012年不同季节的4个航次的观测和研究数据及其产品,实现了数据的有效管理和及时共享,是对项目数据管理与共享生命周期的有益探索,希望对其他海洋考察项目的数据管理与共享有一定借鉴作用。

海洋科学考察观测和研究数据及其产品等信息种类繁多,数量巨大,需要通过推进信息化建设,做好系统运行维护、数据管理、信息发布、信息安全等技术支撑,实现海洋数据管理与共享的数字化、智能化、网络化,以提升海洋数据的使用效率和应用价值。

参考文献:

[1]耿姗姗,刘振民,梁建峰,等.基于数字海洋框架的海洋资料整合与共享服务管理模式浅析——以海洋公益性行业科研专项经费项目为例[J].海洋开发与管理,2015,2:33-36.

[2]曾小红,王强,方佳.科学数据共建共享模式探讨[J].安徽农业科学,2009,37(29):14 496-14 498,14 501.

[3]李安.国外几种信息资源共建共享模式及其对我国的启示[J].情报理论与实践,2004,27(1):100-102.

[4]刘细文,熊瑞.国外科学数据开放获取政策特点分析[J].情报理论与实践,2009,32(9):5-9.

[5]李学荣,李莎.基于元数据的异构数据源集成系统设计与实现[J].计算机应用,2005,25:209-210.

[6]数据管理和共享平台VisualDB.http://vdb.csdb.cn/[EB/OL].

[7]团队文档库.http://ddl.escience.cn/

[8]中科院专业领域知识环境.http://ske.las.ac.cn

[9]SKE用户使用手册2.0.中国科学院国家科学图书馆SKE项目组.http://ske.las.ac.cn/readme.pdf

[10]Network Common Data Form(NetCDF).http://www.unidata.ucar. edu/software/netcdf/

[11]Keyhole Markup Language.https://developers.google.com/kml/

[12]KML.http://www.opengeospatial.org/standards/kml

[13]Chao Xu,Sha Li,Qiang Xie.Application of Google Earth on the Visualization of Satellite Remote Sensing Products of the South China Sea.2011 International Conference on Future Computer Science and Application,2011,2,156-159

[14]OPeNDAP.http://opendap.org/[EB/OL].

[15]徐超,李莎,米浦春.南海物理海洋数据的OPeNDAP服务实现[J].热带海洋学报,2010(7):174-180.

[16]徐超,李莎,王东晓,等.南海海洋科学数据库数据共享与服务系统的设计与实现[J].科研信息化技术与应用,2011,2(1):9-17.

[17]Chao Xu,Sha Li.Using DChart to visualize physical oceanographic data of the South China Sea.2010 Second International Conference on Future Computer and Communication,2010,1,387-390.

[18]黄金霞,宋文,刘毅,等.中国科学院专业领域知识环境的建设与应用[J].图书情报工作,2010(2):337-341,352.

[19]宋文,张士男.专业领域知识环境建设的理念与实践[J].图书馆理论与实践,2012(1):30-33.

资助项目:科技基础性工作专项项目 (2008FY110100);中国科学院信息化专项科技数据资源整合与共享工程重点数据库项目(XXH12504-2-03);国家科技基础条件平台 (国家地球系统科学数据共享平台 (2005DKA32300)-南海及其邻近海区科学数据共享平台)。

收稿日期:2015-09-22