“5·12”地震后“再生育家庭”可持续发展现状研究

——以四川省调查数据为例

陈 格,张 果,王 群,杨 静

(1.川北幼儿师范高等专科学校,四川广元628017; 2.四川师范大学地理与资源科学学院,四川成都610066)

“5·12”地震后“再生育家庭”可持续发展现状研究

——以四川省调查数据为例

陈 格1,2,张 果2*,王 群2,杨 静2

(1.川北幼儿师范高等专科学校,四川广元628017; 2.四川师范大学地理与资源科学学院,四川成都610066)

汶川地震后,因震失独的特殊群体备受关注.政府适时出台了“人口再生育”政策,该政策实施近6年以来,四川震区再生育婴儿达到3 100余名,重建家庭的援助取得了显著的社会效果.但是危机下临时出台的政策没有提出解决再生育家庭长期可持续发展问题,以“后人口再生育”政策时期的再生育家庭问题为切入点,基于灾区的实地调查,获取一手再生育小孩及家庭的现状信息和数据.研究表明:在分析再生育小孩健康、教育和家庭发展3个主要层面问题基础上,发现再生育家庭后续发展形势严峻,年龄、健康、户籍、可持续等问题依然很突出.因此,研究可以为后续相关政策提供实证分析结果,呼吁政府尽早出台更为长效的政策.

因震失独;田野调查;再生育家庭;可持续发展;后“人口再生育”时期

1 绪论

2008年四川省汶川8级强震,是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最广的一次大地震.地震不仅对所在地区的人口及结构平衡造成破坏,而且对家庭可持续发展造成阻碍.“5·12”汶川特大地震造成因震失独的家庭有8 000余户,死亡3 700余人,伤残约3 800人,其中大部分父母有生育意愿[1].在重大危机下,国务院《汶川地震灾后恢复重建总体规划》中明确提出灾后恢复重建关系到灾区群众的切身利益和长远发展[2],结合“必须全面贯彻落实科学发展观,坚持以人为本,统筹兼顾,科学重建”的思想,四川省倡导“再造完整家庭,重建天伦之乐”口号,积极实施震后再生育政策.在国家“再生育关怀”政策人文关怀开展下,截止2011年9月底,四川地震灾区再生育婴儿3 106名.

“人口再生育”政策是灾后建立的临时性救助措施,目的是尽快帮助遇难小孩家庭尽早恢复重建.地震阻断了家庭传统的生产、生活方式,震后针对再生育家庭,国家主要方针立足于灾后重建资金的扶持及再生育“技术”的攻关,调查发现除汶川县以外的地区,针对再生育小孩成长发展没有一个统一的长效规划或持续支持.基于此,本研究秉着探寻“后人口再生育”时期小孩和家庭的长效可持续发展问题,选择此次地震中受灾最严重,也是再生育家庭最集中的地区:阿坝州汶川县、绵阳市北川县以及广元市青川县,进行科学客观的调研分析,了解震后再生育小孩和家庭可持续发展现状,为政府尽早出台更为长效的政策机制提供依据.

面对震后产生的一系列问题,也为促进地震受灾人口恢复以及重建工作的有序进行,国内学者在这些方面的研究多集中在宏观层面,对灾害影响、震后家庭重建、隔代家庭(指由3代以上组成,但中间有断代的家庭,即由祖辈和孙辈组成的家庭,这里的“类隔代家庭”为类似“隔代家庭”,特指伦理上“代际之间”,年龄上“断代”的家庭)的研究也不少,但对特定的人口再生育的持续关怀、再生育家庭小孩发展现状调查及预后的研究几乎空白.

在灾害影响方面,自20世纪60年代以来,虽然人类在灾害预测和减灾方面取得了巨大的进步,但灾害给人类带来的人身伤亡和财产损失却与日俱增;文献[3]指出自然灾害的发生往往会导致社会人口系统的波动和失衡,因而不可避免地对人口的生存发展带来巨大的破坏与影响;文献[4-8]针对汶川地震后人口系统的迁移问题进行了论述,并阐述地震影响造成的人口系统格局变动.震后家庭重建,主要研究还是从“当代人口”家庭重建入手,涉及“再生育”的几乎没有.地震灾害带来的人口系统的波动和失衡更具突发性,文献[9-11]宏观上梳理了灾害社会学理论,微观上也对唐山地震的重建家庭和地震区孩子的调查样本进行了详细的分析.文献[12-14]对汶川地震灾残人口的发展进行了思考.杨成钢等[15]指出地震重灾区人口重建路径需要以家庭重建为前提,特别是促进婚姻家庭的再生育.隔代家庭研究内容开始丰富起来,孔屏等[16]进行了祖父母教养与孙子女情绪适应关系的实证研究;梁业昌[17]认为隔代家庭研究的重点还是突出在家庭的“隔代教育”.

震后,在地震中丧失孩子的父母(特别是独生子女)或者重组家庭大多经历了再生育的过程,由于年龄的差异,普通家庭演变成“类隔代家庭”,而关于“隔代家庭”再生育小孩教育的问题更是鲜见,因为涉及到父母养育但类似于“隔代教育”的模式.隔代家庭现象出现以后,如何养育和教育“独二代”、“独一代”,两代人的教育理念存在分歧.柯俊波[18]从隔代教育家庭的教育冲突个案出发,分析了祖辈参与式的隔代教育的矛盾现象.李雪莲[19]对汶川震后农村0~3岁再生育婴儿的家庭教养进行了研究.目前的研究大多只是对灾难的现状描述或探讨重建原则性讨论,从心理和性格发展原理出发对震后家庭的发展进行分析[20],而针对再生育家庭的可持续发展模式的研究较少.

2 实证结果分析

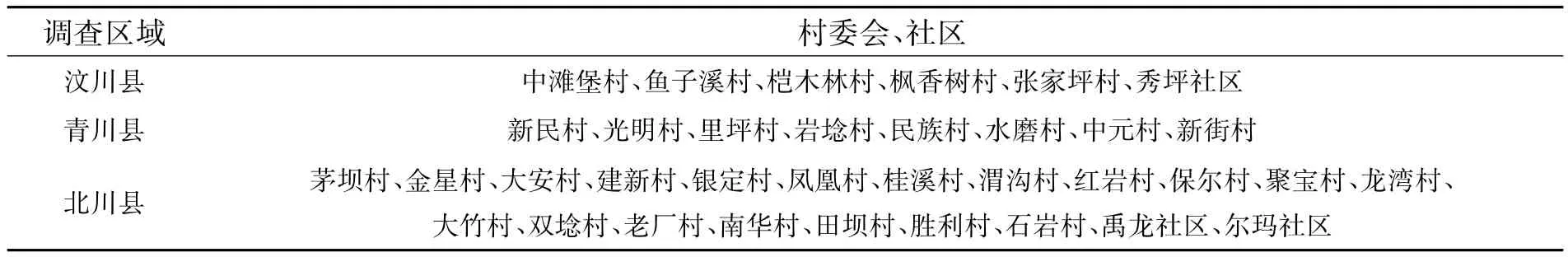

2.1 调查数据及结果说明 “人口再生育关怀”政策6年以来出生的小孩最大的已经5岁,正好是进入学龄教育的阶段.论文对这5年中再生育小孩和家庭发展进行调查,得到汶川(28.05%)、北川(42.68%)和青川(29.27%)3个县再生育家庭数据(详见表1),共164份有效问卷(如文中不作特殊说明,调查的样本数量均为164份),占整个四川省地震灾区再生育家庭3 106个的5.28%,样本容量可以说明所要研究问题,具有一定的代表性.

本文从2个角度对再生育小孩的发展和再生育家庭的发展进行分析,其中再生育小孩的发展因为涉及到大龄生育、类似隔代教育的问题,所以将其分为身体发展和教育发展2个方面;即实证分析过程从3个方面(再生育小孩健康、教育发展和再生育家庭发展)进行分析.

表1 地震调查执行区域Table 1 Seismic survey Implementation of regional

2.2 再生育小孩健康问题调查分析 衡量再生育小孩身体的指标包括身高、体重、发病率等,选择哪一个成为问题,并没有直接的指标,这是一个问题.而且这些问题完全无法得到小孩的直接回答,仅能通过其父母的调查数据进行分析,虽然可能会存在误差,但再生育小孩实际所面临的发展问题和父母关于再生育小孩所担忧的问题有一定的重合性,所以以父母的调查数据来反映这一问题具有很强的参考性.为此,论文调查时考虑到这些问题,设定了一些比较折中而适合的指标,比如身体健康衡量指标(父母从抚养小孩角度观察和对比一般小孩的身体状态得到的调查数据).

“三川”地区的调查资料显示(见图1),对比3个地区小孩出生时到目前2个阶段的身体状况,总体上再生育父母亲认为其小孩身体稍差的比例有上升的趋势(除青川县略有下降),尽管在高科技和完善的医学服务条件下,还是有许多父母认为再生育小孩出生时健康难以保证(认为再生育小孩的身体是与普通小孩相比变的更虚弱).特别在访谈中有案例谈到持续的养育孩子让很多父母亲“力不从心”,甚至有的父母产生“精神”疲劳,抱怨孩子身体不好,比起自己以前的孩子,现在的孩子很“不好带”.

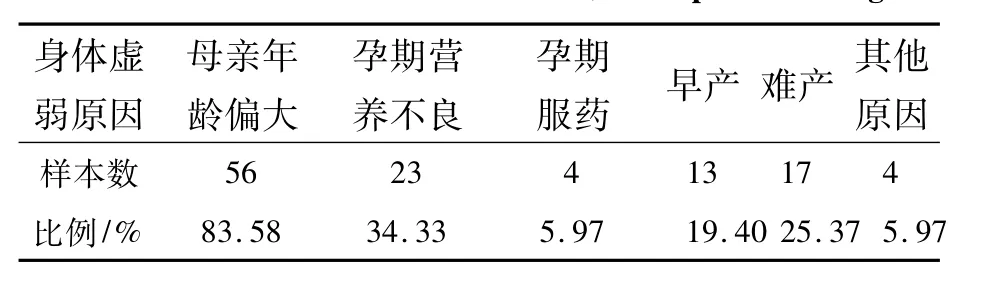

2.2.1 再生育小孩身体健康状况“稍差”分析 在164份调查问卷中,40.85%(67户家庭)认为他们的小孩出生时和一般家庭小孩相比身体情况稍差,母亲年龄偏大(83.58%)、母亲怀孕时营养不良(34.33%)、孩子出生时遇到困难(25.37%)为前3位原因.另外,通过实地访谈也得知,调查访谈中认为孩子身体情况稍差的父母亲往往都年龄偏大或者一方(或双方)具有生育障碍,怀孕和生育小孩的过程比较曲折和困难.在“再生育关怀”政策下,有的再生育父母亲经历了3次怀孕,最后1次才成功生育下孩子;有的父母亲本身存在生育障碍,通过试管婴儿等技术才生育下小孩;有的在怀上孩子期间,患有严重的疾病,兼顾保胎和服药治疗,在非常危险的情况下孕育小孩.所以在认为小孩身体状况稍差的比例中,母亲年龄偏大、怀孕营养不良以及出现难产比例占据前3位,是非常正常和值得研究的,这几个原因也具有连锁反应,引起小孩身体状况比一般家庭小孩更虚弱,详见表2(样本数为67).

身体虚弱原因母亲年龄偏大孕期营养不良孕期服药 早产 难产 其他原因5 6 2 3 4 1 3 1 7 4比例样本数/ % 8 3.5 8 3 4.3 3 5.9 7 1 9.4 0 2 5.3 7 5.9 7

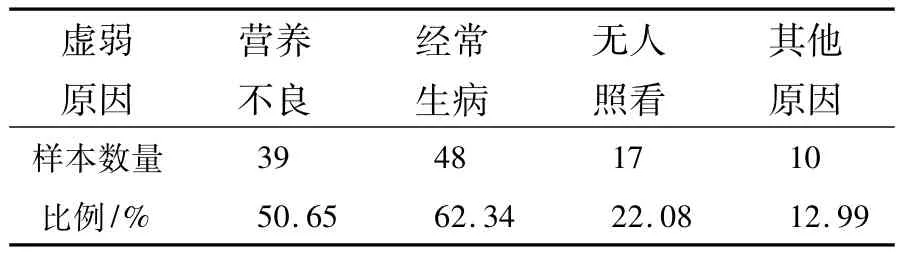

在164份问卷调查中,77户家庭(46.95%)选择了再生育小孩目前的身体状况比一般家庭小孩的身体更虚弱,与出生时相比,比例上升了6.10%,说明小孩出生到目前为止,有10户家庭转变了他们的看法.在稍差的原因分析中,孩子经常生病、孩子营养跟不上以及孩子无人照看的比例最高,分别为:62.34%、50.65%和22.08%.从各个居委会相关座谈以及再生育人员访谈中也了解到,在小孩的养育过程中,父母亲对孩子成长的期望主要的问题首先就是身体健康,孩子少生病、发育正常,其次才是考虑到孩子将来的发展(见表3).

2.2.2 再生育小孩心理健康(活泼程度)分析 对于再生育小孩的心理健康问题,直接的衡量指标更少,论文设置的问题是“总体而言,您觉得再生育小孩与一般的小孩或您之前的小孩对比,小孩的活泼程度状况如何?”对应被访者所选择的“更活泼好动”、“无明显差别”、“更为安静”(尽管活泼好动不能完全表示心理健康,安静更不能完全表示心理不健康,但再生育父母亲对小孩的比较还是有一定的参考性),通过问卷调查分析,再生育小孩不管是与同龄小孩,还是与原来的小孩相比,一半以上都是比较活泼好动的,另外,有20%~30%的父母认为孩子和一般小孩活泼程度相同,无差别;只有15.24%的父母认为孩子和以前的小孩相比,较为安静,14.63%的父母认为孩子和同龄小孩相比,较为安静.总体来讲,再生育小孩的心理健康与一般小孩或再生育家庭之前的小孩相比变化还是较大,表现为更活泼,但是表现出更为安静或者说更为胆小封闭的依然不在少数,应该引起注意;特别是在访谈中了解到有的小孩生活上表现出“精力无穷”,而有的小孩“非常安静”,虽然是少数,但心理干预在未来应该定期监测.

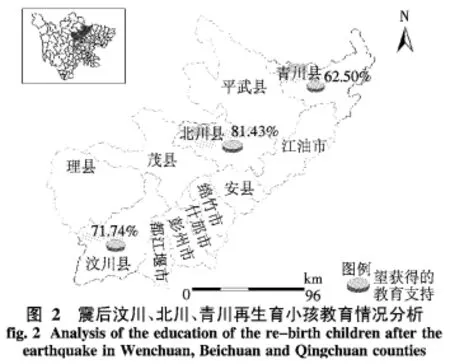

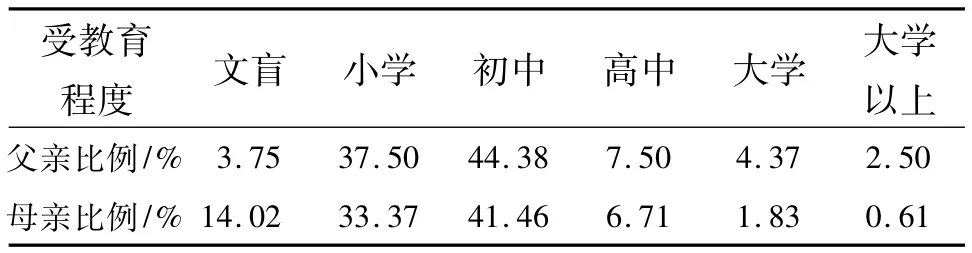

2.3 再生育小孩教育问题调查分析 衡量教育问题的指标由于小孩并未就学,没有成绩、升学率等直接全面的指标来反映再生育小孩的教育问题.但事实上,他们面临的教育问题本身就是再生育小孩教育问题的核心,比如类似隔代教育问题(父母的年龄较大,类似于祖父母教育孙儿女,但关系完全不一样,甚至形成了新的家庭模式:类隔代家庭),义务教育特别是高中和大学教育的负担问题.所以再生育小孩的教育问题更多的是着眼于未来整个受教育阶段,涉及的因素包括父母受教育程度本身、教育理念、家庭教养观念等.再生育小孩在可持续发展过程中,教育经费将带来巨大的经济负担,包括心理辅导等都成为再生育小孩成长发展所面临的问题.为此,再生育父母对政府的政策支持期望比较高,汶川县、北川县、青川县的比例分别达到了71.74%、81.43%和62.50%.导致再生育父母教育期望比较高的原因很多,其中自身的受教育程度和对小孩的教育理念有非常大的关系(见图2).2.3.1 再生育父母受教育程度分析 父母亲的受教育程度对小孩初级阶段的教育影响较大,所以再生育父母的受教育程度是一个重要考虑因素,调查结果如表4所示.

表3 再生育父母认为小孩目前身体“更虚弱”的原因Table 3 The reasons of now physically re-birth children‘more weak’of,their parents thought

表4 再生育父母亲的受教育程度Table 4 The education level of the re-birth parents

从表4可知,再生育小孩父母亲的受教育程度主要为小学和初中水平,比例分别为37.50%与44.38%,这2种教育程度的比例高达到81.88%,总体上整个再生育父母受教育程度偏低,年龄偏大难以有精力教育小孩,加之自身受教育程度不高对小孩教育更显得力不从心,所以,再生育小孩的教育比一般家庭小孩面临更为迫切的问题.

2.3.2 再生育父母对小孩的教育理念分析 设置多个问题调查教育理念,主要是获取再生育父母对小孩的教育期望等相关问题,分析再生育父母的抚养观念.问题回答的选项分别为“完全不同意”、“不同意”、“无所谓”、“同意”、“完全同意”.再生育父母对小孩的教养观念存在不同的态度,具体分析得出:第一,由于经历过地震创伤,父母对孩子的健康状况较为关心,认为孩子的身体健康最重要的,比例达到了61.58%;也有30.49%的父母对孩子的期望更多,认为除了身体状况,其他方面也较为重要.第二,由于再生育小孩的艰难出生,给家庭带来极大的安慰,他们得到的溺爱可能会更多,调查发现,大多数父母并不会满足小孩的任何要求,这是比较理性的,但依然约有35%的父母可能溺爱再生育小孩,这可以理解,但对小孩的教育和成长并不好.第三,再生育父母的受教育程度本身偏低,他们寄希望学校教育,针对此调查,有超过84%的父母认为学校教育更重要,反过来说父母会忽视家庭教育的作用,也反映出父母的无奈.第四,对于小孩一定要上大学接受高等教育的观念,回答“完全同意”、“同意”、“无所谓”、不同意“、“完全不同意”的比例分别为46.3%、45.7%、4.3%、1.8%、1.8%;表明绝大多数父母还是倾向于再生育小孩接受高等教育,“上大学”的观念在农村的影响难以改变,尽管他们可能面临更大的困境.第五,孩子的教育是否要等到上学才开始,62.19%的父母不同意此观点,说明对孩子的家庭教育意识有所增加.

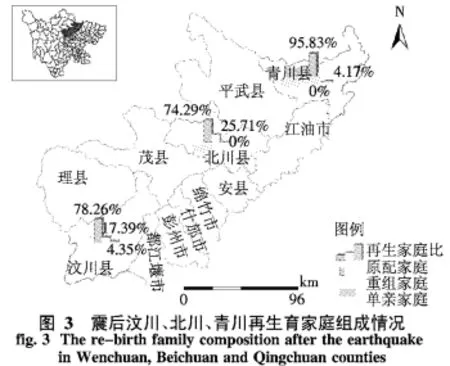

2.4 再生育家庭发展问题调查分析 再生育家庭是再生育小孩的承载主体,当前许多再生育父母表示小孩已经成为他们的“生活的核心”,再生育家庭本身面临的问题除了小孩成长和教育问题外,自身面临的问题也不亚于再生育小孩,目前再生育家庭的组成情况也是一个非常大的问题.如图3所示,再生育家庭的组成情况很复杂,有原配家庭、重组家庭以及单亲家庭3类,调查发现重组家庭在北川地区比例最大,其次是汶川地区,这和当地人口损失和政策引导也有很大的关系.

实际上,家庭类型或者父母婚姻关系对再生育小孩是有影响的,再婚家庭或者单亲家庭对小孩的教育有一定的影响;汶川地震后许多家庭是再婚家庭或者单亲家庭.因地震丧偶者再婚,是一件充满复杂心理活动的事情,对不少再婚者来说都是一个“剪不断,理还乱”的心理过程,这势必对家庭本身和小孩教育都有影响.而家庭未来可持续发展还关系到再生育父母亲收入水平以及社会保障的制约.

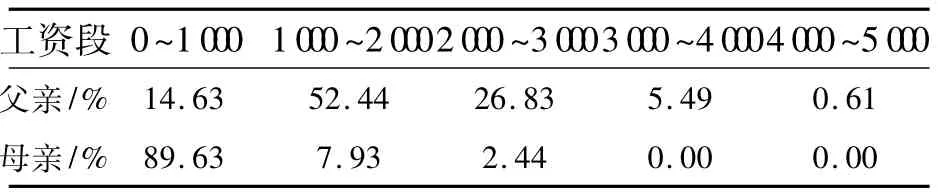

2.4.1 再生育家庭收入和支出 经济问题是再生育家庭面临的基本问题,没有经济收入则小孩的健康和教育问题都无法改善,调查发现,再生育家庭本身大多数是农业户籍,职业并不固定,务工和务农交织,收入没有固定,经济没有保障.调查显示,超过70%的父母月收入在2 000元以下,特别是母亲的收入有90%在1 000元以下.再生育母亲的工资明显要低于再生育父亲的工资,其中0~1 000元的工资段,占比例为89.63%,3 000元以上水平为零;再生育父亲的工资段主要集中在1 000~3 000元.震后低收入家庭问题突出,加之健康和劳动能力降低,收入问题成为制约家庭发展的最核心问题.

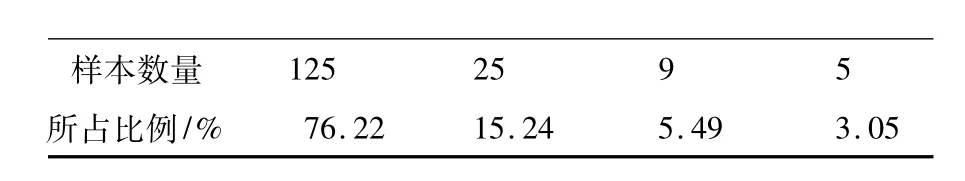

同时,在调查中发现,再生育家庭中,样本中再生育父亲工资为零的仅有一人,其余都处于工作状态,而再生育母亲工资为零的为125个样本,占比例为76.22%.通过分析可以看出再生育父亲是家庭经济的主要支撑,结合访谈资料也了解到,震后主要是再生育母亲留在家中照顾小孩,由父亲一人赚钱养家,再生育父亲的工资水平决定着一家人生活发展的质量,家庭未来发展的可持续性面临着一定的挑战;母亲无法参与劳动给家庭的经济带来更大的压力(详见表5,工资收入单位为元).

另一方面,再生育家庭收入和抚养费用的调查主要是再生育小孩平时的抚养费用以及当前家庭收入两方面进行统计和分析.比较再生育家庭小孩的抚养费用和家庭收入,家庭收入要高于小孩的抚养费用,说明目前再生育家庭小孩的发展是可持续的.在抚养费用比例中,小孩的抚养费用主要集中在0~1 500元/月,比例为87.80%,处于比较合理的范围,在访谈中也了解到小孩目前最主要的开支集中在奶粉、生病的花销以及尿不湿、衣物的购置方面.而家庭收入主要集中在1 000元以上的阶段,1 000~2 000元的比例为48.78%,2 000元以上的比例为42.07%.通过访谈调查了解到,多数家庭是可以支付小孩的日常抚养费用,少数低收入者以及特殊困难家庭相对而言支付小孩抚养费用比较困难.

表5 再生育父母亲震后月收入工资段比较Table 5 Monthly income wage of the re-birth parents after the earthquake

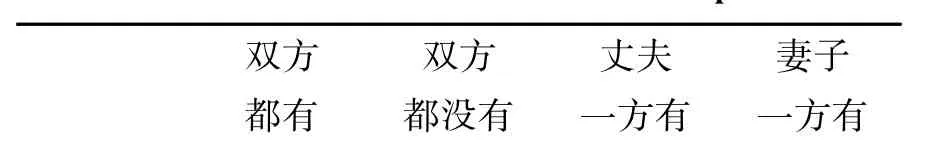

2.4.2 再生育家庭社会保障 灾区很多家庭的社会保障水平偏低,尤其是农村家庭.在面临巨灾时社会保障应该起着至关重要的作用,社会保障水平的提高意味着家庭面临压力下降.调查显示,询问再生育父母是否有任何一种保障水平时,76.22%的夫妻双方都有社会保险,而有15.24%比例的夫妻双方没有保险(详见表6).为了使问题更加清晰,增加了养老保险因素分析,因为养老保险在全国范围内覆盖率都比较高.结果显示,66.46%的夫妻双方享有养老保险(震后国家购买),而有33.54%的夫妻未享有养老保险.说明基本的养老问题在农村,特别是灾区农村依然是一个严重的问题,在子女才出生几年,自己年龄开始变大的情况下,养老保障问题越发凸显.

3 结论与讨论

对震区的阿坝州汶川县、绵阳市北川县以及广元市青川县进行实地调查,对“三川”地区再生育家庭面临的基本问题摸底了解,收到一手资料和数据.调查显示整个再生育问题可概括为再生育小孩的健康、教育问题和再生育家庭的可持续发展问题.

1)健康问题,这里的健康问题涉及到再生育父母亲和小孩的双重健康(身体和心理健康)问题.再生育父母亲年龄(父亲平均43.8岁,母亲平均40.6岁)带来的身体健康困扰,加上地震沉重的心理打击,养育小孩“力不从心”;小孩健康随着时间有“下滑”趋势,再生育父母的年龄偏大还是第一大原因,表现出来的情况是小孩经常生病;访谈中也了解到部分再生育小孩呈现出或“极为安静”或“特别好动”的表现.

2)教育问题,除了身体健康之外,子女的未来发展成为了其父母最关心的问题,而大部分再生育父母亲文化水平局限,其寄希望于学校教育,所以调查中教育支持是父母最大的期望,他们希望政府能给予一定的扶持.再生育小孩的教育问题已经是当前小孩的面临的最主要问题,也是长期的问题.

3)家庭可持续问题,再生育家庭未来的可持续发展是“核心”问题,健康和教育是其中比较突出的方面,当然还涉及到许多方面,尤其家庭自身的复杂性(164个家庭中原配家庭数为134,比例为81.7%,重组家庭为26,比例为15.8%,单亲家庭为4,比例为2.4%),还是一个大问题.还有再生育父母亲的劳动力情况、健康状况、家庭收支情况、社会保障情况,甚至户籍(调查发现不同地区户籍和城乡户籍小孩发展政策不一)影响.长期的社会保障未纳入灾后的公共政策之内,给灾后再生育家庭带来了一定影响,尽管小孩的出生给了家庭极大安慰,但再生育小孩面临的新一轮成长问题让“整个家庭很担心”.

4)调查确实发现再生育家庭除了得到了再生育小孩的“安慰”,其它方面的发展形势依然严峻.再生育家庭在发展过程中,在健康、教育等方面遇到阻碍从而引发社会问题的几率远远大于非在再生育家庭.为此,本文呼吁进一步的政策出台以惠及灾后再生育家庭,作为人口再生育的“延续政策”,减轻其负担.而新政策的出台,必然要建立在现状问题的摸底调查基础上,本研究即是震后再生育小孩和家庭现状调查的问题的梳理.当然,由于篇幅所限,本文未将所有调查数据进行分析,而是抽取部分代表性问题进行分析.

双方都有双方都没有丈夫一方有妻子一方有

1 2 5 2 5 9 5所占比例样本数量/ % 7 6.2 2 1 5.2 4 5.4 9 3.0 5

[1]马小娟.镜头下的再生一份汶川地震丧子家庭再生育孕妇特殊档案[J].人民公安,2010(11):58-59.

[2]国务院办公厅.国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/ zwgk/2008-09/23/content_1103686.htm,2008-09-23.

[3]陈勇.对西方环境移民研究中几个基本问题的认识[J].中国人口·资源与环境,2009,19(5):70-75.

[4]刘家强,车茂娟,唐青.灾后重建中的人口迁移问题研究[J].人口研究,2008,32(5):1-9.

[5]沈茂英.汶川大地震极重灾区人口分布变动研究[J].西北人口,2009,30(4):67-72.

[6]高晓路,陈田,樊杰.汶川地震灾后重建地区的人口容量分析[J].地理学报,2010,65(2):164-176.

[7]李含琳.甘肃陇南市灾后重建与人口迁移的现状及对策[J].甘肃理论学刊,2012(5):38-43.

[8]杨成刚,张笑秋.巨灾后人口重建的路径分析:以汶川大地震重灾区为例[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2011,14(3):63-66.

[9]王子平.灾害社会学[M].长沙:湖南人民出版社,1998.

[10]邹其嘉,王子平,陈非比,等.唐山地震灾区社会恢复与社会问题研究[M].北京:地震出版社,1997:1-443.

[11]王子平,葛素洁.地震灾害的社会性内容及救灾方略:兼论唐山地震救灾的历史经验[J].华北地震科学,1992,10(2):79-82.

[12]程凯.汶川地震伤残人员灾后生存与发展的思考[J].人口与发展,2008,14(4):25-28.

[13]胡务.汶川大地震致残人员康复研究[J].社会科学研究,2009(6):96-101.

[14]周玲,付景华,孙娣.灾害中残疾人的媒介使用与信息沟通需求:以汶川地震为例[J].山东社会科学,2011 (5):58-63.

[15]杨成刚,张笑秋.巨灾后人口重建的路径分析:以汶川大地震重灾区为例[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2011,14(3):63-66.

[16]孔屏,周利娜,刘娟.祖父母教养与孙子女情绪适应关系的实证研究[J].教育学术月刊,2010(8):81-83.

[17]梁业昌.现代家庭教育中隔代教育的问题与对策研究[D].成都:四川师范大学,2012.

[18]柯俊波.隔代教育家庭中教育冲突的个案研究:以C城市乐乐家为例[D].吉林:东北师范大学,2013.

[19]李雪莲.震后农村0~3岁再生育婴儿的家庭教养研究[D].西安:陕西师范大学,2012.

[20]王东明.汶川地震灾区农村家庭生活恢复研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2011,38(3):58-63.

Research on Sustainable Development of“Rebirth Family”after the“5·12”Earthquake-evidence from Investigation of Sichuan Province

CHEN Ge1,2,ZHANG Guo2,WANG Qun2,YANG Jing2

(1.North Sichuan College of Preschool Teacher Education,Guangyuan 628017,Sichuan; 2.College of Geography and Resource Sciences,Sichuan Normal University,Chengdu 610066,Sichuan)

After the“5·12”Earthquake in 2008,much attention has been paid to special groups of bereaved families which have only one child,so government introduced a policy about Population reproduction in time.After nearly six years since the policy was implemented,Sichuan reached more than 3 100 rebirth babies and rebuild family assistance made significant social effects.But temporary policies under the crisis did not solve the problem of rebirth family long-term sustainable development.The paper obtains firsthand rebirth child and family status information and data,basing on problem of rebirth family under the policy of“Population reproduction”period as the breakthrough point and the field investigation.Research shows that:based on the three main aspects problem of analysis of rebirth child health,education and family developments,we found that further development of rebirth family faces grim situation,and age,health,the household registration and sustainable problem are still outstanding.Therefore,the research provides the empirical analysis results for the follow-up policy,calling on the government to take more Long-term policy as soon as possible.

child-lost family of earthquake;field investigation;rebirth family;sustainable development;after the“population reproduction”period

C923

A

1001-8395(2016)04-0618-07

10.3969/j.issn.1001-8395.2016.04.030

(编辑 郑月蓉)

2016-01-04

国家社会科学基金(12BRK021)

*通信作者简介:张 果(1962—),男,教授,主要从事人口与人文地理的研究,E-mail:274696901@qq.com