浅析岩溶地区工程地质勘察手段及应用

胡建华,卢超健,赵家明

(中交第二航务工程勘察设计院有限公司,湖北 武汉 430071)

浅析岩溶地区工程地质勘察手段及应用

胡建华1,卢超健2,赵家明3

(中交第二航务工程勘察设计院有限公司,湖北 武汉 430071)

岩溶大部分分布在溶洞或者暗河附近,一般情况下都是有水富集,其存在形态和发育状况具有复杂性和隐蔽性的特征,其内部空洞较多,若在此上部进行工程施工极易引起上覆地层下陷的灾害,对安全产生严重威胁。在公路施工中准确掌握地下岩溶发育情况是十分必要的。由于岩溶地区的物性参数相对于其他地形有着更为明显的表征,所以对岩溶地区的勘察有很多方法,不同的方法也有着不同的效果。在此以山东某地喀斯特地貌为例,详述电阻率法与浅层地震勘探相结合的方法,圈定异常区范围,为正常道路施工提供指导。

岩溶地区;物探方法;电阻率法;瞬变电磁

电阻率法对于测定地下岩溶区位置及走向有着明显的优势,工程地震勘察在岩溶区的应用中可根据波阻抗界面来测定地下岩溶区的深度,将这两种方法结合后可有效圈定异常区的位置,后辅以钻探验证,对勘察异常区域可通过相互验证进行剔除,以达到理想的效果。

1 岩溶的类型及勘察方法

岩溶区勘察根据其不同的特点划分岩溶类型,一般分为地下水补给区、地下水径流区和排泄区。

1.1地下水补给区发育的特点

地下水补给区岩溶主要发育成石牙、溶蚀沟槽以及水洞等地貌,大部分呈垂向发育的特征,其具有规模不等,埋藏浅和发育较浅的特点,土洞很容易发生在洞隙顶部和上覆地层的溶蚀沟槽里。

1.2径流区岩溶发育的特点

较为水平的溶洞和暗河是地下水径流区的岩溶主要存在形式,有些局部地段会存在垂向形式的溶隙发育和落水洞。此类岩溶地区一般发育较深,通常情况下不会影响到地面工程的安全,但是相对于大型的地下工程来说,类似水电站等项目也会构成一定程度的危害。

1.3补给区和径流区的工程勘察方法

该类工程勘察中的总体原则是:先对实地进行调查,得到第一手资料,掌握该地的岩溶发育形态、构造分布等特征,并结合物探方法加以辅助,进而判断出地下溶洞、土洞可能存在的位置,采取有效的方法进行重点勘探研究。

在工民建勘察中,以地面地质调查和物探为基础,对重点地区进行加密钻探和高密度钎探并满足评价工程地质稳定性的要求。

在桥梁桩基的勘察中,一般要首先进行地面相关调查和物探测查,根据地质和物探的资料结果评价出该地区岩溶发育情况,然后再进行勘探。

在水库库区和坝区勘测中,正常情况下水库不宜建在岩溶地区,必要时,可在地面地质调查和物探勘察的资料基础之上,结合钻探系统的评价库区的渗漏情况。

1.4盆地埋藏型岩溶区勘察

在盆地埋藏型岩溶区工程勘察中,由于盆地覆盖区域面积大,地下岩溶排泄区构造复杂,且盆地多存在于古河道和第四系沉积层较厚等特殊地质情况,因此在勘察过程中需要适当扩大勘探范围,掌握周边地质资料,并结合当地的水文地质资料进行范围较详细的综合分析研究,确定一种或多种物探方法综合勘探,适当的勘测点需要进行钻孔资料查证,精确做好抽水试验,并且要针对可能存在的岩溶危害进行评价并提供处理方案,保证工程质量和地面施工安全[1]。

2 岩溶地区地球物理特征

同一物质,电阻率的高低与其含水多少有密切的关系,而潮湿的岩石相对于干燥时的电阻率要低,此外石油和空气的电阻率相对较大,但是在实际情况中,大部分岩石并不是十分致密,而是有很多空隙,空隙里或多或少都会有水分的存在,当岩石的湿度增加时,在电阻率上的表征上为急剧下降,同样,不同岩性的岩石在相同湿度的情况下电阻率也是有差别的,表1为石灰岩、砂岩裂隙含水层、碳酸盐岩岩溶发育电阻率范围表。

表1 石灰岩、砂岩裂隙含水层、碳酸盐岩

一般地,岩层随深度的变化岩性变化,相应电阻率纵向(深度)上变化较大,而岩溶地区由于其有较大的裂隙,使空气较为富集,这在电法的表达上为,电阻率陡然增加。因此形成一个电阻率由高渐低然后突然变高后陡然降低的地质模型。

在工程地震的方法中,覆盖型的岩溶上覆地层主要为第四系地层、基岩以及水流作用产生的碳酸盐岩,由于空气密度低,对地震波的吸收较为明显,表征为反射波频率降低,与上覆岩层接触带为一个明显的波阻抗界面,因此形成一个地层分层较为明显的地质模型。根据研究岩性的波阻抗差异,确定不同岩层的波速度和反射波参数,进而反演出下覆地质体的波阻抗界面,确定岩溶的深度及位置。

3 岩溶区地质调查

岩溶地区地表多缺水,但是地下水丰富。因此在进行地质勘察中应当得到当地的水文地质资料和地层划分资料,结合钻探查看基岩类型,从而评价本区域岩溶发育类型和大致范围。

碳酸盐岩是在岩溶地区为主要岩石类型,其主要成分为方解石、白云石,并带有非碳酸盐成分,例如石膏、重晶石和蛋白石和磷酸盐矿物等少量有机质。其粒屑结构一般为砾屑、砂屑、粉屑、微屑和泥屑等。

岩溶地基一般分为裸露型地基、覆盖型地基和埋藏型地基。裸露型地基一般由10 m左右的土层所覆盖,地表植被稀少,石牙地基的基面不平整,容易使地基产生滑动或者沉降;覆盖型地基一般土层厚度到达几十米,上覆地层为第四系沉积层,以红黏土、冲洪积砂为主,土质疏松,容易对建筑物产生破坏[2]。

4 物探方法

4.1电阻率法

电阻率法是以岩土介质的导电性差距为基础,通过观测和分析人工建立的地下稳定电流场的分布规律来解决地下地质问题的地质勘探方法。

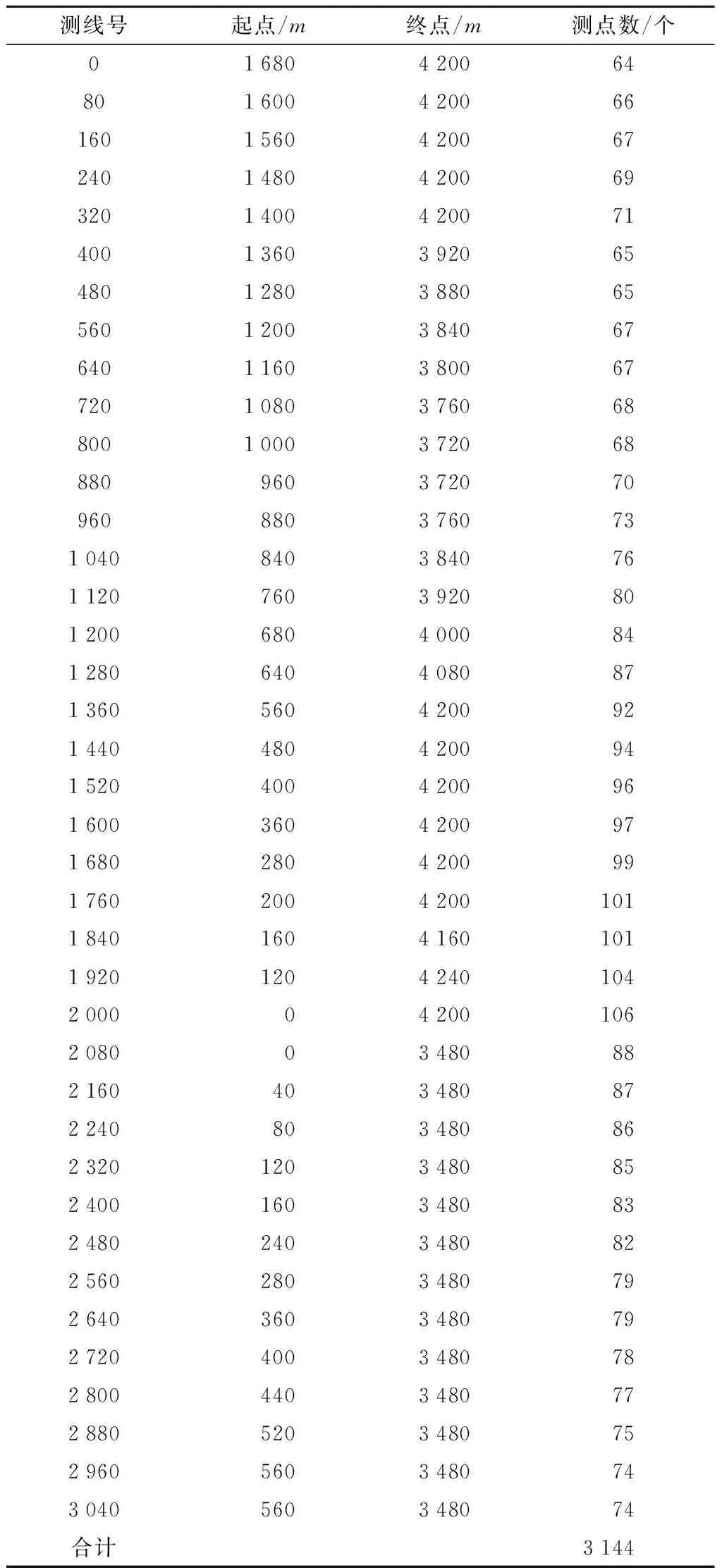

在河北省某地的地下岩溶水勘测工程中采用该方法,具体方法如下:瞬变电磁布置40 m(点距)×80 m(线距)网格,溶洞地质体上加密到20 m×20 m。直流电测深设计勘探网格为160 m×200 m,并与瞬变电磁测深点重合,以利于瞬变电磁测深与直流电法测深联合反演解释,更好地配合瞬变电磁在深度上的解释。具体物理统计点见表2。

表2 瞬变电磁主测线线上物理点统计表

使用瞬变电磁法对其进行勘察的目的为:二次场归一化感应电压由于信号小,易受各种人文电磁干扰,所以去除非地层电性产生的感应电压是瞬变电磁处理的首要目标。采用了直接的畸变数据剔除和非线性滤波两种方法。图1是畸变数据剔除和滤波前后瞬变电磁感应电压多测道曲线,图中坐标横轴是测点,坐标纵轴是感应电压的对数。图1是KX10岩溶体上P3040线的实际处理成果,图1中的曲线是同一时间各个测点感应电压的连线[3]。

图1 滤波前后处理结果

通过对数据进行处理后可以看到含水地质体上瞬变电磁二次感应电压异常表现为高—低—高的形态,电阻率数据处理会形成含水地质体上高阻异常的特征。然而,地质体的富水性并不完全与电阻率值成正相关,它还与电阻率在空间上的变化率密切相关。这样,瞬变电磁数据处理中还就顺层电阻率进行了专门的富水性目标分析处理,图2中富水性目标分析处理前后变化较大,说明这种分析处理是十分有用的,经过钻孔结果显示与测量结果一致。

图2 富水性目标分析处理前后对比

4.2工程地震勘察

地震勘探是根据波动方程,利用地表激发地震波向下传播,遇到不同的波阻抗界面反射形成反射波用地震仪接收并记录返回地表的波的旅行时,研究了振动的特性,确定了反射或折射的深度和界面的形状,并根据波的速度和振幅来讨论介质的物理性质和岩性。经过资料处理后形成一个在不同地层的分界面产生的一条连续的同相轴,对同相轴进行追踪来划定岩溶区域边界。

在进行工程地震勘察施工时应当根据规划好的点距进行观测,得到反射波资料,由于此类岩溶地区勘察的深度较浅,在接收反射波时会有较大的面波干扰,其面波类型主要为瑞雷面波、声波和地滚波,以及地面车辆振动造成的随机干扰波。在波的频率上,由于岩溶区上覆地层有一定的第四系沉积层存在,对激发波有较大吸收,降低波的频率,对资料的信噪比有较大地干扰。在资料处理时应做好动校正和静校正,根据实际情况选定频率带宽。通过滤波和振幅恢复来提高信噪比。在资料处理时,由于岩溶的存在形式较为随机复杂,多数情况并不是规则形状,因此,还应当根据工作量进行适当的叠前偏移处理,以使同相轴能够尽量归位到实际位置。在利用工程地震勘察时,对切片资料进行分析,划定波阻抗分界面,正确划定岩溶区顶部位置[4]。

5 综合方法在岩溶区域开展工程勘察中的运用

在对岩溶地区进行勘察时,应用综合方法勘察要比机械地应用某一种方法效果明显,并且要根据当地的实际情况进行综合分析并运用不同的勘察方法进行作业,对岩溶地区的施工场所要全面充分地做出判断和评价,为工程的下一步施工提交详细并且全面的地质勘察资料。在勘察的过程中要反复地对不同方法结果作比较,推断验证,以保证每一步的工程质量。下面以山东某地岩溶地区道路施工中对地下物理特征的勘察为例,详细阐述地质调查、综合物探方法和钻探资料结合来划定岩溶区范围和评价。

某道路勘察,该路段位于济南地区北翼“U”型河谷内,区内溶洞、落水洞发育较为完整,两岸鸾山众多,山坡较陡,为喀斯特地貌。在临区路段的河床底部发现大量裸露基岩,且河床覆盖厚度为4~5 m。因此该道路岩溶勘察的方案定为:首先进行地质测绘,获得测绘数据资料。其次对该区进行地质调查,主要寻找以碳酸盐岩为主的基岩类型。区域构造及地层覆盖类型要根据区域的地质调查资料分析后做出判断。圈定勘察区岩性种类,划定地层分布,布置物探工作方法。再次,采用物探指导钻探的方法对工区的物探异常点进行钻探验证。具体物探工作布置为:电法扫面为南北走向8线,线长6 km,点距40 m,重复采样间隔200 ms,采样次数2次,测深点110个。工程地震勘察为南北4线,线长6 km,炮间距为50 m,检波器点距10 m。

根据物探资料显示,在道路地下60~70 m处电阻率高等直线内出现很多低电阻率值封闭曲线,且在封闭曲线边缘出现电阻率值由低到高陡升的现象,同地点的地震资料显示在60 m左右出现一个明显的波阻抗反射界面,且该反射界面同相轴不连续。这说明在该深度范围内的岩石完整性较差,内部有较大的空洞和水富集区,溶蚀作用较为强烈,岩溶发育良好,物探资料显示这一现象后在该点钻探。钻探结果证实,在钻孔2和钻孔3中深度在63 m左右有溶洞出现,走向为北东东走向。按照各方面资料证实,在施工路段的2 km,深度为60 m处有较大的岩溶发育,且上覆地层为透水性较差的岩性段,故分析为不可能形成较大的沉降通道。本工程结合地质调查、物探资料和钻孔资料分析得到如下工程评价:

1)道路两边内部岩溶发育较为强烈。

2)地下水平岩溶发育地段物探异常显示在60 m左右深度,与钻探数据一致,该区在上述深度范围内的岩溶发育良好。

3)施工道路在4 km处临近河道,该处未发现岩溶现象,说明此段基岩较为稳固,不会引起道路沉降。

4)在6 km处海拔高程为300 m的山体中,电法资料显示在高程为40 m处有疑似岩溶现象,而地震勘察资料上看到该处波阻抗并不明显且同相轴较为连续,钻探证实并未出现岩溶现象,但发现该处岩层还有土质且非常潮湿,通过综合方法判定为该处岩溶发育缓慢,并存有潜在的山体滑坡危险。

5)在该施工路段其他部分各方资料显示一致,并未发现岩溶现象。最后施工建议:在2 km处对道路地基进行适当加固并定期观测沉降情况;6 km处对附近山体进行治理,其他路段可正常施工。

由此工程实例可得出如下结论:

1)岩溶工程地质相对于其他地质情况而言地质特征十分复杂,溶洞间种类划分和相互关系也十分复杂,通过结合综合勘探方法可取得良好的勘探效果。

2)在岩溶勘察中充分利用物探资料、地质资料和钻探资料,可及时地发现和解决问题。综合物探技术的提升可以全面的显示地下地质体的物性参数,直观的数据可以提高钻探精度,有助于提高探测精度和降低成本等。

3)在含水地区中,围岩与目标体的电阻率差异十分明显,故电阻率法在探测含水地质体时有着独特的优势而且是切实可行的。

4)结合以往工程实践经验,岩溶地区物探方法及其精度与判析和结论误差较大,往往需要钻探予以验证,综合分析判别。

6 结 语

我国岩溶地区分布广泛,而岩溶发育情况也是一个十分复杂的问题。在实际的施工中,应当根据不同的地质条件,结合当地的水文地质资料,对当地的岩溶发育趋势有一定的了解,综合划定勘察区域,采取不同的勘察方法进行相互验证,防止出现假异常,误导后续工程。在施工期间应当适当添加物探工作量,随时更新物探数据,对工作区提供正确的评价并提出合理建议。

[1]秦美前,刘晓军,商南南.岩溶地区的工程地质勘察与稳定性分区[J].采矿技术.2004(1):67-68.

[2]袁道先.中国岩溶学[M].北京:地质出版社,1994.

[3]邓超文,周孝宇.高密度电法的原理及工程应用[J].韶关学院学报,2007(6):278-279.

[4]王振东.浅层地震勘探应用技术[M].北京:地质出版社,1994.

Discussion on the Means and Applications of theEngineering Geological Prospecting in Karst Areas

HU Jianhua1, LU Chaojian2, ZHAO Jiaming3

2016-02-01

胡建华(1982—),男,湖北武汉人,工程师,从事岩土工程及地质勘察工作。

TU195+.3;P631

B

1008-3707(2016)06-0017-04