寽议中日两国早期柴烧的审美形成和演变

李梦云?滕发

中华民族是文明古国,亦是陶瓷古国,史前先民很早就制造和使用陶器,陶瓷文化渗透至民族文化之中。在中国陶瓷漫长的发展历程中,有一种烧造方式较为特殊,称为柴烧。该种陶瓷瓷器命名的来源,是因木柴被作为烧制陶器的主要燃料,故在煤炭出现以前的陶瓷烧制方法都可以称之为柴烧,柴烧是一个广义的概念。

一、柴烧工艺的形成

陶瓷的加工需要高温烧造,是人类最早通过化学变化将一种物质改变成另一种物质的创造性活动。制陶用的粘土经水温润后,塑造成一定形状,干燥后,用火加热到一定的温度,使之烧结成为坚固的陶器。然而早期陶器由于低温形成胎质松、色深、金属氧化物含量过高的特点。之后随着对原料的提升,其耐高温性也随之提升,在这一些条件下就创造了原始瓷。而在烧制原始瓷器的过程中,柴窑的柴灰在高温中熔融,附在胎体表面,在氧化气氛中形成青色或艾色的釉面,这也促成了原始釉的出现。釉的发现与使用,是瓷器出现的必备条件,而柴烧釉面的可控与非可控因素,逐渐成为该类陶瓷器艺术风格形成与鉴别的主要途径,亦是中国柴烧烧制与审美在演变过程中重要的目的。

1.1中国柴烧工艺的兴起与完善

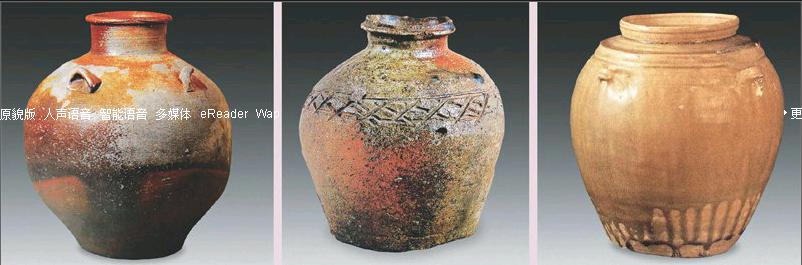

中国柴烧工艺的发展与完善经历了漫长的时间,始于华夏文明之初,盛于汉末。究其脉络,可见春秋时期,玉、漆器盛行,铜亦被大量使用于器具和农具的铸造上,但上述几者皆存原材稀有、制造成本高、工艺复杂等诸多不足,制约了其自上而下的普及发展。因此,在生活用具使用上,陶器和原始瓷成为先民生活、生产的首选,较之铜、玉、漆器,陶瓷器更为实用价廉,因此柴烧工艺在原有的基础上迅速得到发展,成为当时重要的生活用具物质载体。这一时期柴烧瓷特征为:青釉,胎质细腻,利于口唇接触和洗涤,且形制上以仿青铜礼器和饮食器皿为多。考虑到瓷的实用价值,窑工开始研究提纯柴烧中偶然出现的草木落灰釉面。柴烧过程中草木灰一部分高温熔融成釉,另一部分沉积成灰。这些沉积灰加入生石灰通过陈腐、压碎、淘洗等过程制作成早期的草木灰青釉。原始的草木灰釉与胎体结合程度比较好,且釉里含大量的硅和钙,烧出来的陶瓷坚实耐用。

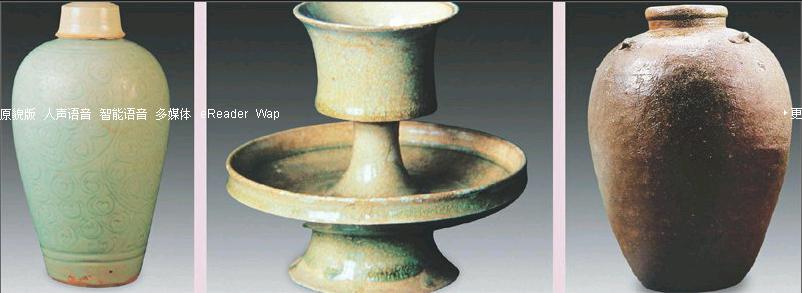

其次,釉的精炼与提纯也为其后青瓷出现提供有利的必备条件。中国古代先民尚玉文化的审美情结,使得温润、微透的视觉质感成为柴烧艺术品鉴赏的重要评价指标,柴烧釉面的处理随之成为该艺术风格的重要一环。东汉时期我国就产生了胎釉结合牢固,釉层透明,表面光泽的青瓷。随着技术的不断提高,当时的窑工已经比较成功地掌握了复杂的青瓷烧成技术,并烧出了色泽青翠的东汉青瓷,青瓷的成功烧制为此后的陶瓷业空前发展奠定了工艺和技术基础,也为我国柴烧审美埋下了伏笔。

1.2日本柴烧工艺与中国的衔接与改良

古代中国作为世界陶瓷艺术源流之一,亦成为周边各国参照学习的师范。日本古代的陶瓷艺术是在对中国和朝鲜融合吸纳的基础上逐步完善的。早在公元5世纪,日本就通过引进中国制陶和柴烧窑技术,生产出了须恵器;此后的奈良时代,遣唐使把唐代的唐三彩引入,在此基础上烧制出低温三彩釉和绿釉陶器;12世纪,宋代的铁釉陶器也对日本产生了极大的影响。

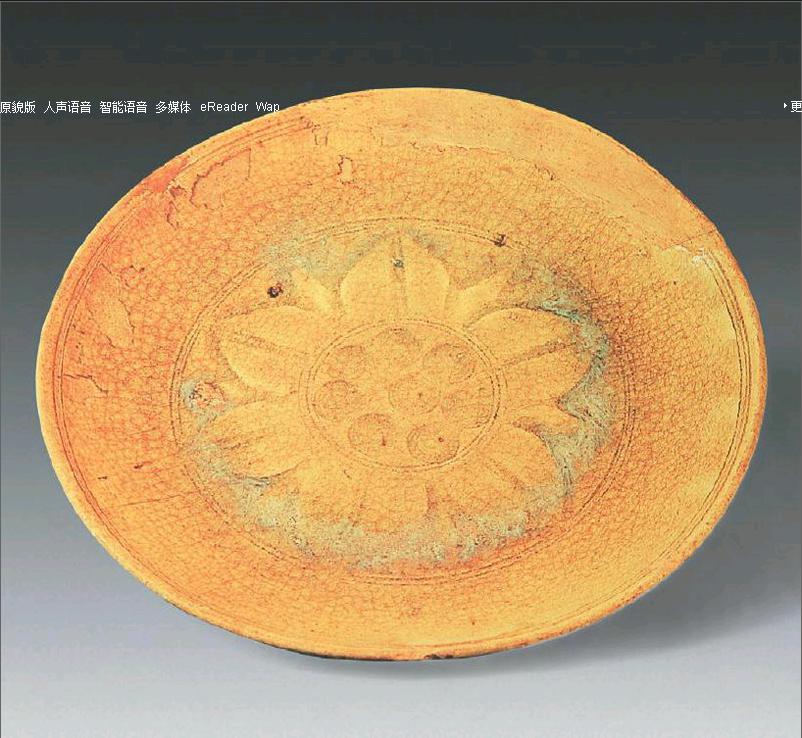

日本其后陶瓷审美的发展逐渐开始独立形成,中国陶瓷文化中对釉的极致追求并没有成为古代日本陶瓷的艺术延续。但在工艺技术手段方面,柴烧的烧成方式却在日本本土生根,并且延伸发展,影响至今。这主要由几个因素决定:第一,材料。日本境内并没有高岭土这种含高硅和高铝的瓷土,高硅高铝是陶瓷器能耐高温的重要因素,所以日本古陶瓷只能烧制低温的陶器。同时,又因为胎质的先天不足,无法与釉很好地结合,故古代日本器具多以陶器为主。第二,宜用。日本民众没有尚玉的情结,无法体会青瓷与玉这种意味深长的审美情怀,因此厚重、不易摔碎的实用陶器更贴切制作的本意。第三,审美。日本茶道盛行,而日本民族对待茶文化则追求古朴素雅的心理体验,淳厚粗犷的柴烧陶土器皿恰是体现日本文化中与自然的融合,孤独落寞的美。第四,其它艺术形式的相互渗透。陶瓷的发展催生了日本茶道的兴盛,茶道又伴随花道发展。以日本古老插花流派——专庆流为例,插花多为一支花或插未曾开放的蓓蕾,而花器为了衬托花朵的娇艳必须自然、钝拙、憨实,强调“空、无”的精神,物与器之间的主次、顺延的视觉制约补充关系,加深了日本柴烧工艺的特殊视觉审美倾向。

由此可见,日本的柴烧更加注重窑炉里的气氛对陶形成的不添加工技的天然影响,强调火痕、气氛和草木灰在陶器上的在场性,因此放弃了对柴烧在釉工艺技术上的深究,走出了一条与中国陶瓷艺术截然不同的道路。

二、中国柴烧工艺与釉色审美追求的剥离

在柴烧过程中偶然发现的青色釉,至其后窑工创造的早期青釉,可以看到古代中国陶瓷的艺术追求已经不是简单的工艺方式所能满足。唐代经济勃兴,铜被使用于铸造流通货币,铜资源急剧下降促使政府禁止民间使用铜铸生活品,民间开始广泛使用瓷器替代铜器,是陶瓷器再次发展的契机。其时,崇玉好茶蔚然成风,所以唐代的柴烧青釉瓷发展到了鼎盛时期。其中以越窑青瓷为例,追求釉面完整的极端审美,适时地引入到柴烧这种古老的烧制方式中,但也直接导致柴烧与后期中国陶瓷审美主流的背离。

柴烧工艺因釉而盛,亦因釉而衰。在我们叹息的同时,亦可结合唐代的诸多影响,探析中国陶瓷艺术为何忽略了柴烧多变的烧制方式转投到对青色釉面的极端追求。

青,泛指一类带绿的蓝色,是一种安静的大自然之色。这种大自然之色体现了我国古代最重要的道家思想。《道德经》其核心思想是“道论”,认为“道是天地万物的本源”,主张顺应天性,崇尚自然美,并将其作为追求的最高境界。而庄子在继承“自然之道”等观念的同时,还进一步发扬了“自然无为”的本质,提出了“原天地之美”之说,确立了美的本源在于自然本性,强调顺应天地之美的状态。这种思想影响了文人对瓷的审美,崇尚简洁朴素之美。

且我国古代尚玉的情结也影响着瓷器的审美。中国传统玉文化根深蒂固,玉有“宁为玉碎”的气节,“温润敦和”的品德,由此可见玉文化在我国的地位。唐代诗人陆龟蒙用“姿如圭壁,色似烟岚”形容青瓷,圭壁即美玉,烟岚是山里的雾气,以此表现神秘的意境,也是对青瓷如玉般品质的美好赞誉。这种尚玉的情结直接影响了后期陶瓷发展对青瓷釉色的极端追逐。

唐代政治经济稳定,文化自由,文人雅士对陶瓷器的赏玩评鉴起了积极的推动作用。青瓷“似冰类玉“的釉色效果,追求天工清新和淡泊精韵的意趣渐入人心,逐渐成为推崇的陶瓷艺术主流风格。由于对釉色的追求愈发极致,陶瓷具有的亦已不再是单一的使用功能,其以“器”载“道”的教化功能业已完善,故对艺术品的完美追求,使得陶瓷器的烧造过程中将柴窑里窑灰的污染视为不可接受的因素,因此唐代的窑工发明创造了匣钵。匣钵用于隔离陶瓷与窑炉里面任何影响釉面的因素,无论是柴灰还是火痕都被匣钵拒之门外,只为了追求陶瓷釉面色泽亮丽、均匀、通透之美。正如唐代诗人陆龟蒙《秘色越器》中“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来”的诗句描写的一样,我国古人对釉色的追求已经到达一种极致的状态。直到元代青花出世之前,我国古代对单色釉的追逐,可谓是登峰造极。而元代包括元代之后我国的陶瓷审美也是基于釉料的研究和创造的基础上,在这个大趋势下,柴烧的烧制方法慢慢与之剥离,逐渐为近代出现的煤窑和气窑烧制所替代。

三、柴烧在日本延续和发展

随着柴烧在中国陶瓷艺术中的渐趋式微,这种传统工艺却在异域日本获得很好的发展空间。窥其成因,其一,可归为民族性格的必然选择。“含蓄与暧昧”的精神表现为日本国民性格之一,这种间接的主观内在情感一直影响着日本工匠的思维模式,柴烧质朴的艺术表达方式切合其时其地的心境;二,可视为宗教精神在世俗的物化表现。宗教是日本文化的重要组成部分,日本禅宗文化追求简朴、内敛、静谧的深沉哲理,许多来自禅宗道义的理念无形中与柴烧的视觉特质相合,直接影响了此后日本陶瓷的审美观念。三,则为本土美学的直接影响,日本美学中“侘寂”美学是在研究柴烧过程中无法回避的现象,也很好地阐述了日本禅宗思想在艺术文化中的表现。以字释义,“侘寂”可分解为二层含义,“侘”其包含的意思不是字面上关于粗糙浅显直译,而是一种追求质感和落寞的美感。如同《山上宗二记》所写,“不持一物,唯觉悟、工夫、技术三者齐备者也。”这个江户时代关于茶道的理论后期逐渐演变为日本古代工艺美术的风格象征。陶工们把“侘茶”的论道糅杂在工夫和烧陶的技术上,把窑炉中独特不可复制的气氛变化通过技术体现在陶器上。让“侘”在陶器中暧昧延伸,呈现一种“形状不匀整,看似破败,质地粗犷的陶器”。其次,“寂”这个词包含了时间的概念,并且表达了一种安静和孤独的状态,如”青鸾舞镜”般孤独之感。到了室町时代,这种美学得到相当的重视,还被纳入能乐等艺术中。用寺田寅彦的话来说,这是一种从物体内在渗出来的与外表无关的美感。

柴窑烧制的作品有许多不可控制的因素,并且这些因素在烧制时会间接或者直接作用在陶器上,这种暧昧自然的影响手段,让烧制出来的陶器有种浑然而成的自然之感,不像是窑工通过技术制作而成,更像是通过一种冥冥旨意让窑工去发现挖掘,内蕴着日本文化中“无一物”的空寂幽玄。

四、柴烧对当代陶艺的影响

随着现代工艺的进步与发展,我国几个重要的陶瓷产区,以气窑取代柴窑,来降低污染和经济成本。陶瓷艺术逐渐趋于单一性,并且造成我国陶瓷工艺技术停滞不前。因而,许多人提倡开始复兴柴窑,来改善中国陶瓷艺术的现状。并且在文化多元的背景下,我国当代陶艺家也开始学习和研究日本的柴烧思想。陶艺家在我国极致釉文化中融合了日本的自然柴烧方式,把釉烧的瓷器从匣钵中解放出来,并且“和洋融合”加入的乐烧中“玩”的体验,让釉在柴烧的窑炉里自然地与上釉的陶瓷结合,形成更加多样的陶艺作品。

柴窑烧制的作品变化万千,不可复制的独特性给陶艺家带来了无限的灵感,它可以丰富陶艺作品的艺术语言,同时更带入了一种历史文化传承的概念,这也更加多样化了陶瓷艺术的种类。因此我们追溯学习柴烧,并且复兴柴烧,给当今的陶瓷艺术带来无限的可能。

参考文献:

〔1〕中国硅酸盐学会编:《中国陶瓷史》,文物出版社,1982年版。

〔2〕张璐:《法门寺秘色瓷的佛教美学》[A].光明日报理论版,2011。

〔3〕陈谷嘉:《儒家伦理哲学》,人民出版社1996年版。

〔4〕张璐:《法门寺秘色瓷与晚唐佛教密宗审美观念研究》,西北大学,2013。

〔5〕刘晴:《论日本陶瓷艺术中传统文化的体现》,[J].中国陶瓷,2010(03)。

〔6〕日下部正和【日】,马克·兰塞特【美】[M].上海:上海科学技术出版社,2011。

〔7〕柯尔·米诺格:《当代柴烧陶艺的历史和传统影响》,[J].中国陶艺家,2007(02)。

〔8〕任莺歌:《日本陶瓷艺术的启示》,[N].许昌日报,2011.11.09。

〔9〕汪曦:《浅析日本古陶瓷备前陶器的审美特性》,[J].戏剧之家(上半月),2013(07)。