税收竞争对产业集聚的影响研究*

——基于新经济地理学视角

南京理工大学经济管理学院 凡 莉 朱英明 刘 梦

税收竞争对产业集聚的影响研究*

——基于新经济地理学视角

南京理工大学经济管理学院凡莉朱英明刘梦

摘要:本文基于新经济地理学框架,构建了税收竞争决策模型,分析了地区税收竞争对产业集聚的影响。研究表明:高税负地区,税收竞争对产业集聚具有明显正向促进作用,税收水平不受相邻地区税收政策影响;低税负地区,税收竞争对产业集聚具有显著地抑制作用,税收水平容易受到相邻地区税收政策影响。其它变量,地区发展水平、对外开放度、集聚经济在税负高地区和低地区都正向作用于产业集聚。公共服务供给水平在高税负和低税负地区,并没有显著促进产业集聚,反而阻碍了产业集聚的发展。

关键词:税收水平税收竞争产业集聚

一、引言

我国地方政府财政竞争主要始于20世纪80年代的分权化改革。在财政分权体制下,地方政府间的经济利益是相对独立,为了促进本地区经济增长完成GDP绩效考核同时获得政治晋升,地方政府趋向于通过税收手段来展开经济竞争。这种地区间的税收竞争使得区域内企业受到地方政府的直接干预减少,推进了市场化改革,促进了区域经济发展。因此,税收竞争在成为政府竞争手段的同时,也越来越被大多数学者所关注。新经济地理学将产业的空间集聚效应纳入税收竞争理论中,认为集聚可以创造租金以及产生“锁定效应”,政府对这种集聚租金征税不会导致厂商和税基的外逃。因为大量企业在一个地区集聚,会导致经济集聚区内的企业通过知识、技术的溢出效应而获得集聚租金,并且只要该净集聚租金大于0,即使地方政府对企业征收高税率,该地区依然会吸引企业流入。目前,我国政府间税收竞争已不同于分权化改革初期严重的地区割据,以土地优惠、税收返还、免税期等方式为主的政府间税收竞争一定程度上扭曲了资本、劳动等要素的市场化流动,造成地区间经济发展水平存在较大差距。地区发展不平衡、差异拉大一直是我国经济发展的现象,经济发展水平直接影响到财政税基的大小,同时近年来政府推行的经济扶持计划如:西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起等都直接导致地区间税收负担的差异化。以往对税收竞争的研究并没有注意到这种差异影响。基于此,本文通过对我国各省市自治区直辖市(以下简称省市)的税负水平和集聚水平进行衡量,构建了税收竞争模型,讨论地区间税收竞争对产业集聚的影响。

二、文献综述

目前,国内外对税收与产业集聚的研究尚处于初步阶段。大部分文献主要针对政府对集聚区域内企业征税是否会引起企业外逃,不利于产业集聚发展展开理论和实证研究。Andreas(1999)利用博弈论,将政府作为中介纳入到模型中,并通过企业利润最大化和劳动者效用最大化理论研究了劳动力市场供求平衡时的最佳税率,得出该税率有利于产业集聚的形成。Andersson和Forslid(2003)研究认为税收增加会导致生产要素在两国间的流动,但是产业集聚区要素对边际税收的增长并不敏感,政府可以对集聚经济征税获得集聚租金,并通过政府支出的方式减轻区域内非移动要素的税收压力。Baldwin和Krugman(2004)研究认为,资本在特定地区大量聚集,对于辖区内每家企业和正在区位决策的企业而言,都可以带来正的外部性。同时,辖区政府对本地企业征收一定比例租金,使其有机会提高流动要素的税率而获得集聚租。Forslid和Midelfart(2005)研究得出封闭经济条件下政府可以通过给予制造业上游和下游企业补贴来促进产业集聚的形成,而在开放经济条件下,政府可以通过补贴上游企业扩大集聚的外部性,通过对下游企业征税获得集聚租金,但是对下游企业征税必须保持在一定范围内,否则不利于集聚的可持续发展。Riedel(2010)研究表明,经济集聚与产业集聚在税率选择上发挥着积极影响,政府对集聚租金征收力度的大小,取决于该地区企业和产业集聚相对于邻近社区的集聚程度。集聚度较高的地区,征收的营业税也更高。除此之外,部分学者的研究倾向于地区税负、以及其他因素对于企业区位决策的影响。Wasylenko和Michael(1997)研究发现,地区间无差异的税收制度对企业区位和扩张的影响不显著,在给定税收弹性下,税率对经济活动的影响依赖于该州与其它州之间税收负担的偏离程度。Colbourne(2006)研究发现,由于技术的影响,区位不再是集群产生的主要因素,技术集群发展的环境基础是教育、研究、基础设施状况和税收,支持性的政府政策能够促进一个地区技术集群的发展。集群通过提高区域公司生产率、推动创新、刺激集群内新兴企业的形成来影响集群的竞争。Haufler和Wooton(2009)研究认为,空间集聚视角下辖区税收竞争具有非单调演化轨迹。一个地区较另一个地区规模越大,为了节约贸易成本获得更多利润,企业更倾向于选址于较大地区,导致该地区可以征收更高税率;而规模较小地区则不得不通过降低税收或提供补贴以补偿本地辖区企业的区位劣势。梁涵(2011)提出了集聚均衡状态及决定这种状态稳定性的倒U形门槛税率,即对于既定的运输成本和贸易开放度,边缘地区政府吸引不同生产部门企业的最低税率。当边缘政府设置的居民收入税高于门槛税率时,原有的“中心-外围”集聚均衡不复存在,取而代之的是重新集中的新的集聚均衡。从以上研究结果来看,国内外对税收竞争研究主要是针对政府对集聚区域内企业征收集聚租金的可行性展开,理论研究偏多实证研究偏少;同时鲜有对具有中国式分权以及以GDP为绩效考核机制下国内税收竞争对集聚影响的分析。本文旨在新经济地理学框架下,探究地区税负强度与产业集聚之间的关系。

三、税收负担与产业集聚的测度

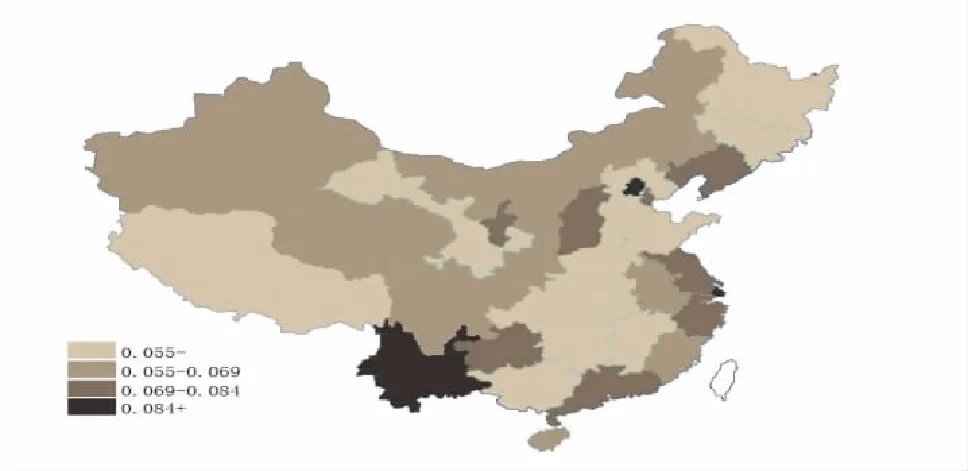

(一)税收负担政府间“粗放式”税收竞争使辖区内企业实际税率存在显著差异,由于政府间税收竞争难以直接衡量,理论界对宏观税负测度存在大、中、小三种口径:大口径宏观税负表现为政府收入占GDP比重;中口径宏观税负表现为财政收入占GDP比重;小口径宏观税负表现为税收收入占GDP比重。本文这里使用小口径来反映地区负税水平,比值越高,表明该地区企业承担的税负越重。利用小口径计算公式,可以分别计算出各省份的负税水平,借鉴朱英明等(2012)的做法,利用各省份负税水平的平均值以及标准差,将全国31个省市划分为四类,如图1所示,数据来源于2003-2012年《中国科技统计年鉴》。由图1可知,我国税收负担呈现出明显的空间差异特征,地区分布不均衡。高税收负担区(Tax≥0.084)。主要分布在北京、上海等3个省份。较高税收负担区(0.068≤Tax<0.084)。主要分布在天津、辽宁、江苏、浙江、广东等8个省份。较低税收负担区(0.055<Tax<0.068)。主要分布在内蒙古、安徽、福建、四川、新疆等8个省份。低税收负担区(Tax≤0.055)。主要分布在河北、吉林、黑龙江、江西、湖南、广西、西藏、甘肃等12个省份。由于政府间税收政策不尽相同,造成地区间税收负担存在差异,并未表现出与经济发展水平完全一致的现象。

图1 税收负担的空间分布

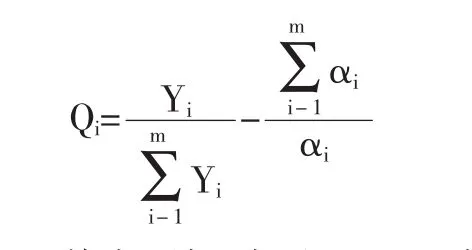

(二)地区产业集聚Ciccone和Hall(1996)认为地区经济活动的分布密度即一单位土地面积所能够承载的经济活动量,更能反映一个地区经济活动的集聚程度。范剑勇和朱国林(2002)认为我国正处于社会主义工业化阶段,工业发展水平的地区差距是地区间差距最为重要的表现。本文借鉴Ciccone和Hall的研究,选用工业产出的空间分布密度作为衡量一个地区产业集聚水平的指标。

其中下标i表示地区,Y表示工业增加值,a表示土地面积,m表示地区总数,Q是地区工业分布与全国平均密度的相对值,Q值越大表示工业集聚规模越大。Qi>1,表示该地区工业集聚水平高于全国平均水平;Qi=1,表示地区的工业集聚水平与全国平均水平一致;Qi<1,表示地区工业集聚水平低于全国平均水平。利用以上计算公式,可以分别计算出各省份的Qi,根据各省市Qi的平均值以及标准差,将全国28个省市划分为四类。由图2可知,我国产业集聚度呈现出明显的空间差异特征,地区分布不均衡。呈现出东高西低走势,高集聚地区(Qi≥10.19)。主要分布在北京、上海等4个省份。较高集聚地区(5.81≤Qi<10.19)。主要分布在浙江、广东等3个省份。较低集聚地区(1.44<Qi<5.81)。主要分布在河北、山西、湖北等9个省份。低集聚地区(Qi≤1.44)。主要分布在吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃等15个省。

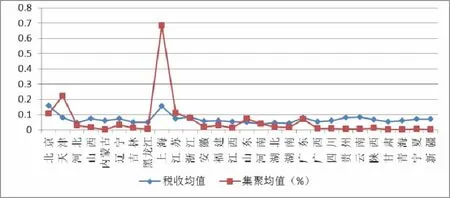

为了更好描述我国各省市税负水平和产业集聚之间的空间关系,本文计算了2003-2012年间的均值,结果如图3所示。由图可知区域产业集聚水平和税负负担走势趋同。高税负地区,诸如北京、天津、上海、江浙、广东等东南沿海一带集聚水平也比较高;而低税负地区诸如河北、湖北、河南等地区集聚水平比较低。同时有的地区诸如四川、贵州、云南等地区出现相反情形,具有高税负低集聚特征。所以,目前我国区域集聚和税收之间的关系比较复杂,存在不确定性。因此,仅仅从税收负担与产业集聚状况的简单比较分析,还不准确有效的说明税收负担对产业集聚的影响,为此,我们通过下文的实证模型做进一步分析。

图2 产业集聚的空间分布

图3 集聚与税收空间关系

四、产业集聚与税收负担的实证分析

(一)模型构建与变量定义上述描述已经表明,我国产业集聚与地区税收之间存在着复杂联系。为了更好说明地方政府税收竞争对产业集聚产生的影响,本文借鉴Kind、Midelfart和Schjelderup(2000)提出的税收竞争模型,税收竞争模型的前提假设条件为:整个经济体由国家h和f组成,且只有农业和制造业两个部门,国家i被赋予Li单位劳动力和Ki单位资本,wi为工资率,ri为利率;国与国之间劳动力不流动而资本流动,为简单起见假设农业部门只雇用劳动力;每个国家只对资本和劳动力征税,由于劳动力不流动,所以劳动力税是一次总付税;国家i居民的效用函数为:

U=C1-γACγM,0<γ<1(1)

CA和CM表示农业和制造业部门的产品消费,γ表示制造业的支出份额;由于农业是完全竞争的,选择A产品作为计价单位,所以农产品的价格pA等于1,能得出wi≥1。制造业产品M由一系列差异化产品组成,它的消费由CES函数(constant elasticity of substitution function)定义:

生产者规模收益递增。假设制造商之间存在垄断的竞争,因此,需求弹性和替代弹性在任何一对差异化的商品之间都是等于σ。所有生产者采用相同的技术,因此国家i企业产品价格相同,价格可以描述为:pi=(σ/σ-1)MCi。制造业产品贸易由于地理距离存在一定的运输成本,进口商品到岸价(CIF)高于离岸价(FOB)τ倍,即:进口商品贸易成本。加入贸易成本因素的制造业的真实价格指数为:

其中ni和nj是国家i,国家j的产品数量。差异化产品的生产需要一个综合的中间产品、劳动力和资本,假定某厂商使用α单位固定成本和β单位变动成本生产单位产品,则总成本函数可表示为:

TCi=W1-θ-ηiriqηi(α+βxi),θ∈(0,1),η∈(0,1)(4)

其中ri为利率,变量η,θ和1-θ-η分别为中间产品,资本占总成本的份额,劳动占总成本的份额,如果η>0则说明具有垂直的行业联系,垂直工业联系将产生特定区位的外部规模经济,即具有正的外部性,ni增加,产品的组合价格qi和总成本TCi下降,η越大,产品的组合价格qi和总成本TCi越小。由于资本是充分流动的,因此各国资本的税后收益应该相等,且两国的厂商总成本应该等于两地的资本和,其中h为进口地区,得到:

(1-th)rh=(1-tf)rf(5)

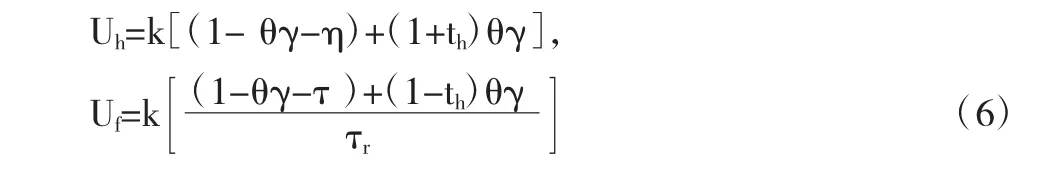

参照以上税收竞争模型,本文将两国间的税收竞争模型运用于地区,用以分析我国省市间的税收竞争,根据以上税收竞争模型,本文假定两个地区(h地区和f地区)拥有相同的要素资源禀赋和生产技术水平,可以分两种情况分析两个地区的税收竞争,一是资本和厂商均匀分布在两个地区,另外一种是资本和厂商主要集聚在一个地区。本文主要分析资本和厂商集聚在一个地区的税收竞争状况,假设制造业集聚在h地区,则h地区和f地区的消费者效用可以表示为:

其中τ为贸易成本,η为外部性效应,γ为制造业的支出份额,θ为资本占总成本的份额,由(6)可以看出Uh>Uf,主要是因为产业集聚在h地区,f地区的消费者需要承担贸易成本,而且两地区不同的税率也使得消费者福利存在差异,从(6)可得出h地区所要求的最低税率水平是Uh=Uf时的税率水平,经计算可得:

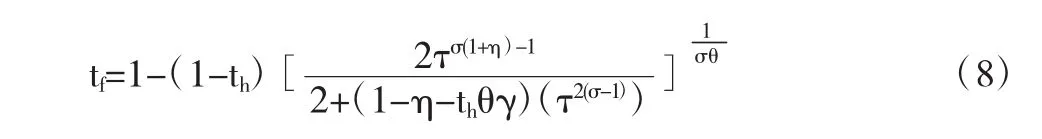

是h地区为吸引资本流入所采取的最低利率,当<0时,表示h地区为吸引资本流入采用税收补贴的方式。f地区的税率一般只是定位在f地区厂商有利润生产的角度,tf可以表示为:

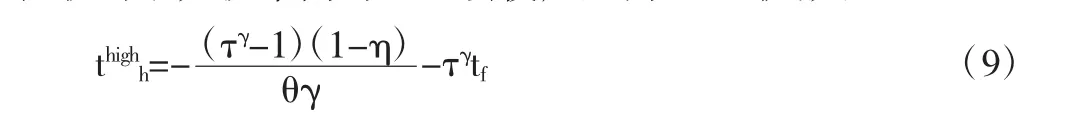

从(8)可以推导出h地区的税率上限,也就是h地区所能征收的最大税率同时又不会使产业向f地区扩散。

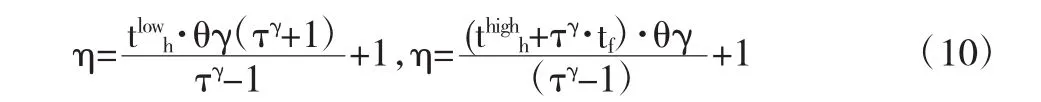

一般h地区税率tlowh≤t≤thighh,即拥有产业集聚效应的地区不能把税率定的太高或太低,必须在有效的区间内。为了分析政府税率定价t对外部性效应η的影响,以下推出:

公式(11)表示在较低的税率水平下,h地区税收与外部性呈负相关关系,在较高的税率水平下,h地区税收与外部性之间的关系与f地区税率对h地区税率敏感程度有关。

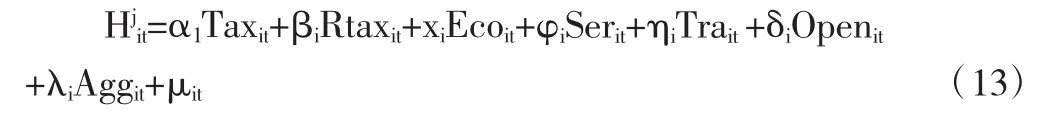

上述分析表明地区税率水平,其它地区税率水平都会对地区外部性水平产生影响。新经济地理学理论认为集聚所创造的集聚租会影响企业的区位选择,由于集聚租金的存在,地方政府间的税收竞争可以不必通过降低税率的方式来吸引流动性资源,政府可以通过对集聚租进行征税来提高国民福利,也不会造成企业的外迁。本文旨在研究地区政府间税收竞争对地区产业集聚的影响,这里将产业集聚水平表示为外部性的大小,地区的税收竞争政策影响产业集聚的外部性(η)。同时考虑到地区税收之间存在的传递效应,以及其它因素对产业集聚的影响。建立如下计量模型:

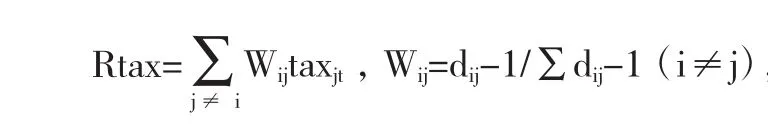

其中,i表示地区、j表示税负高低(由于计算权重需要,本文剔除西藏,海南并将重庆归入四川,以均值为临界值分为高税负和低税负地区)、t表示时间。H和Tax分别表示既定地区的集聚程度和税负水平。Rtax表示既定省份i的竞争省份的加权宏观税负。随着地区间经济联系的加强,一个地区的税收政策越可能对周边地区产生影响,这种影响既可能是正外部性,也可能是负外部性。这种影响往往会随距离上升而下降,为此,采用既定省份与其竞争省份间的距离作为计算权重对宏观税负进行加权处理,计算公式为:

(二)实证分析

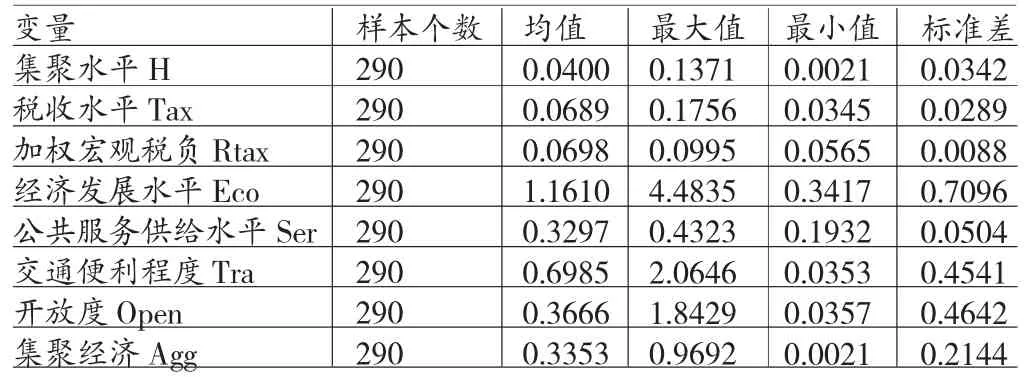

(1)描述性统计变量。描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计

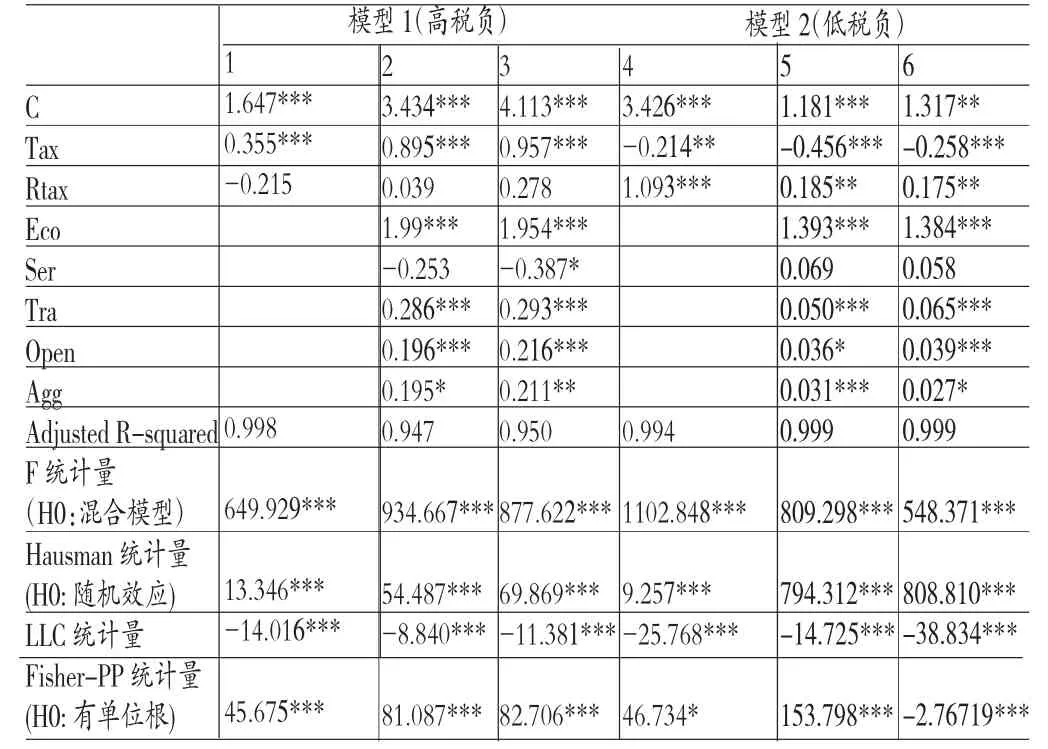

(2)回归分析。静态面板数据模型,是选择固定效应模型、随机效应模型还是混合效应模型,取决于Hausman统计量和F统计量的检验结果。如表2所示,模型1到2面板回归的Hausman统计量和F统计量在1%统计水平上显著,说明检验结果拒绝了选择随机效应模型和混合效应模型的原假设,应该建立固定效应模型。同时考虑到产业集聚与税收竞争之间的往复影响及其可能存在的内生性问题,我们采用Hausman统计量检验这些解释变量是否具有内生性。其中Tax、Rtax变量均有内生性。本文参照Ciccone和Hall的做法,使用这些内生变量的滞后一期作为当期这些变量的工具,见模型3和6。为了检验回归结果或检验滞后阶的稳健性,需要对模型回归的残差进行面板单位根检验,如果残差不是面板单位根过程而是平稳过程,那么可以认为参数估计量不是伪回归结果。为此,本文选择同根情形下的LLC单位根检验以及不同根情形下的Fisher-PP单位根检验。表2结果显示,所有面板单位根检验结果都通过了1%的显著水平,说明面板残差具有平稳性,模型的设定恰当同时估计结果也具有稳健性。

利用以上数据,在eviews7.0下对模型估计,6个模型拟合度较好,调整后的可决系数R2值都在94%以上,说明解释变量在一定程度上能够很好解释被解释变量。具体结果如表2所示。从表中可以看出:模型3中,高税负负担地区,税收系数在1%的显著性水平下显著,与产业集聚呈正相关关系,且负税水平每提高一个百分点,产业集聚水平将上升0.957个百分点。说明企业税收负担增加,并没有造成集聚区内企业外逃。根据上文对税收负担的划分,税负水平高的地区往往也是集聚度高、经济发达地区,包括北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等沿海发达城市,这些地区依赖自身良好的经济基础、基础设施,以及国家政策支持,产业集聚发展程度高,存在集聚租金。税收增加不仅不会造成企业外迁,相反税额增加,政府支出增加,促进地区集聚经济发展。其中,高负税区还包括贵州,云南和宁夏等地,考虑当地经济发展状况主要以旅游业或农业为主,故虽然该地区负税水平较高,但集聚水平任然处于较低水平。同时,模型1-3可以看出,加权税收变量都未通过显著性检验,说明对产业集聚的影响并不显著,根据加权税收变量定义得知,该变量主要用来衡量其它地区税负变动对本地区产业集聚的影响,该变量系数不显著表明税收负担较高的地区集聚水平不受相邻地区税收政策影响,即不存在地区间税收竞争。模型6中,低税负负担地区,税收系数在1%的显著性水平下显著,与产业集聚呈负相关关系,并且税收水平每提高一个百分点,产业集聚水平将下降0.258个百分点。说明税收负担较低地区,集聚内企业对政府税收政策更加敏感,税收增加将会造成现有企业外逃,存在低端税收竞争。根据上文对税收负担的划分,税收负担较低的省份大多位于中西部地区,经济发展相对落后,产业集聚度不高,尚未形成集聚租金。地方政府为了弥补投资环境不足,加大税收优惠力度,容易导致其公共服务支出减少而不利于本地产业集聚发展。同时,加权税收系数与产业集聚呈正相关关系并在5%的显著性水平下显著,表明低税负地区,税收水平容易受到相邻地区税收政策影响。如果相邻地区税收增加、企业税收负担加重将会造成企业外逃,从而有利于低税负地区利用税收优惠政策来吸引外逃企业入驻,促进该地区产业集聚发展。在2、3、5和6模型中,经济发展水平变量在1%的显著水平上为正,表明地区经济发展水平是促进地区集聚发展的重要因素,地区经济发展水平越高,政府能够通过转移支付,完善公共基础设施等手段吸引企业入驻,从而促进当地集聚形成和发展。

从表2中可以看出,负税较低地区较负税较高地区对经济发展水平系数更敏感,因此,加快低负税地区(尤其是中部省份)经济发展能够更好的促进当地集聚发展,形成集聚租金,摆脱税收竞争的“囚徒困境”。开放度变量系数在4个模型中均为正且通过显著性检验,说明地区开放度越高越有利于当地集聚发展,这主要是由于进出口额越大,越容易从国外先进产品和技术中获得溢出效应从而促进本地产业升级,同时本地企业的出口也能通过出口溢出效应影响其他企业出口行为,从而促进企业集聚。经济集聚变量在4个模型中显著为正,说明经济集聚水平与产业集聚水平存在显著正相关关系,这与新经济地理学理论相一致,即地区经济集聚水平越高,集聚租金也越高。公共服务供给水平在4个模型中对产业集聚发展影响均不显著,说明政府对教育、医疗、社会保障和就业的投入并没有很好地转化为经济发展的力量,“粗放式”投入不关注企业或经济发展的需要,不仅不能促进经济发展同时造成政府在其它支出上减少。除此之外,交通便利系数在高负税和低负税地区皆为正数且通过显著性检验,说明贸易成本一直是企业区位选择关注的重点,且中西部地区,企业区位选择对交通便利程度更为敏感。

表2 模型回归结果

五、结论与建议

对于中国国情而言,行政与经济分权是政治制度的必然选择,所以对于地方政府而言,在地区间经济关系处理上,应当遵从不违背国家利益的前提条件,地方利益追求既要合理又要正当。本文从税收竞争角度对产业集聚的影响因素进行分析,研究发现及政策建议包括:第一、在税收竞争决策模型中,负税变量回归系数在负税高地区模型中为正,在负税低地区模型中为负。表明目前地区间税收竞争决策差异很大,从促进地区间协调发展的政策制定角度来看,负税较高地区由于存在集聚租金,所以在不影响本地区集聚发展的前提下,地方政府可以对集聚租金进行征税。而对于负税较低的中西部地区而言,地方政府要避免盲目进行税收竞争而造成“囚徒困境”,对于一些大税种要加强征管,提高征收率以保证税源,同时也要善于借助其它激励手段来引导资源流入。第二、经济集聚水平、经济发展水平、开放度、交通基础设施与产业集聚呈正相关关系,研究表明在经济集聚水平高的地区,集聚租金往往也越高。目前,国内地区间差距日益明显,地区经济发展对资本、税源跨地区流动的影响也越来越显著,因此对于政府而言构建一个稳定的区域间财政收入分享制度,防止地区间经济发展、社会福利水平差距进一步拉大显得尤为必要。政府公共服务支出系数为负,表明目前政府支出的“粗放性”,不关注企业或经济发展的需要,没有做到“产、学、研”结合。为此,地方政府应编制财政预算,突出支出重点,搭建企业与高校共享机制平台等将政府支出服务于经济发展需求。开放度系数为正,表明我国对外开放效果是显著的,应进一步扩大和提高对外开放的力度和质量,尤其是对高新技术产品的引进,鼓励和引导外国知名企业向中西部省份入驻和转移。交通基础设施也显著作用于产业集聚,因此,加快基础设施建设、优化交通运输网络,提高运输效率是各地区获得区位优势的先决条件。第三、为合理引导地方政府参与税收竞争,须改变以GDP为主的考核评价方式,建立多元化的指标体系,将更多关于可持续发展和改善民生的指标纳入考核体系。同时,健全行政监督机制和税收执法监督机制,尤其是加强对地方税的征收监督,将地方政府也纳入到监控范围。

参考文献:

[1]梁涵、姜玲、杨开忠:《整合地方政府竞争的新经济地理学模型》,《系统工程理论与实践》2011年第1期。

[2]Baldwin R.,Krugman P. Tax Competition and Economic Geography. Journal of Public Economic Review,2004.

[3]Forslid R.,Midelfart K. Internationalisation,industrial policy and clusters. Journal of International Economics,2005.

[4]Colbourne .B. St.John's ocean technology cluster:can government make it so?Canadian Public Administration,2006.

(编辑彭文喜)

*本文系国家社会科学基金“中国创新驱动发展的路径选择、突破方向与政策研究:创新集群的视角”(项目编号:11AZD003),国家自然科学基金项目“资源环境约束、认知行为偏差和区域产业集聚困境研究”(项目编号:71073080)以及中央高校基本科研业务费专项(项目编号:30920140122010)的阶段性研究成果。