柏拉图《理想国》中的正义辩证法*

马万东

柏拉图《理想国》中的正义辩证法*

马万东

[摘要]柏拉图在《理想国》中对传统正义观点的驳斥和新的正义模型的建构,实际上展示了一种“正、反、合”的辩证结构。按照柏拉图所发展的正义合题,城邦和灵魂都是“功能联合体”,而正义作为“联合”功能的德性,其实是联合体的利益。这一观点不仅超越了“正义是强者的利益”和“正义是弱者的利益”的正题和反题,也为“城邦—灵魂”的类比提供了理论根据。上述辩证结构的揭示同时证明了并不存在所谓的“不相干谬误”。

[关键词]正义辩证法柏拉图不相干谬误

柏拉图在《理想国》一书中,首次对正义问题做了系统的理论建构,这既是柏拉图本人的理论创作巅峰,也是人类思想发展史上一次具有里程碑意义的新高度。然而丽质难弃,却不免蒙尘,里夫(C. D. C. Reeve)就列举出对柏拉图误读的四种迷思,即教科书式解读、断裂式解读、极权主义观点的解读和不相干责难。①按照里夫的说法,所谓教科书式解读,就是视超越的形式和回忆式知识为柏拉图的标准型;断裂式解读,则强调第1卷和其余各卷的不一致;极权主义观点的解读,最著名的代表当属波普,已经式微;不相干式解读,即质疑出发点和后续论证的不一致。参见C. D. C. Reeve,Philosopher-Kings: the Argument of Plato’s Republic,Princeton University Press,1988,pp.1-2。就不相干责难而言,最具代表性的当属萨克斯(David Sachs)的“不相干谬误”和威廉姆斯(Bernard Williams)对“城邦—灵魂类比”的质疑。简单说来,萨克斯认为,柏拉图一方面认同不偷盗、不抢劫等“世俗正义”,另一方面又建构起“灵魂正义”,而二者不具有蕴含关系,因此是不相干的;威廉姆斯则认为,柏拉图将城邦和灵魂进行类比,本来依据的是“意义类比”,但随后分别探讨城邦和灵魂的构成部分,其实使用的是还原法之“整体—部分原则”,由此引发出定义正义的困难。②萨克斯和威廉姆斯的不相干责难,在英美学界形成长达几十年的挑战和回应,近几年也引起了中国学者的关注和卓有成效的讨论。两篇英文文献收录于Plato’s Republic: Critical Essays,edited by Richard Kraut,Rowman & Littlefield Publishers,1997。中国学者的相关讨论,可参见吴天岳:《重思〈理想国〉中的城邦—灵魂类比》,《江苏社会科学》2009年第3期;聂敏里:《〈理想国〉中柏拉图论大字的正义和小字的正义的一致性》,《云南大学学报》2010年第1期;罗跃军:《柏拉图〈理想国〉中的正义观辨正》,《哲学研究》2012年第8期;张立立:《柏拉图真的在〈理想国〉中犯下了“不相干谬误”吗?——对萨克斯〈柏拉图《理想国》中的一个谬论〉的反驳》,《世界哲学》2014年第2期。面对萨克斯和威廉姆斯的责难,学者们百般辩解,试图捍卫柏拉图的正义观,但是还“没有人充分呈现正义的深度和力量”(里夫语)。

应该说,萨克斯和威廉姆斯的责难在问题上是敏锐的,在论证上是精细的,但是其理论上的盲点也是惊人的。柏拉图对正义问题的探讨,不仅仅是论证的问题,更是概念的进展问题,而且这种概念进展呈现为一种辩证结构。正义概念的辩证展开,不仅使柏拉图的正义概念获得超越论辩对手的概念优势和现实力量,而且辩证法也在此过程中得以充实、得以形成,可谓相辅相成、相得益彰。因此,本文的首要目标在于揭示柏拉图的正义辩证法,顺带回应萨克斯和威廉姆斯的不相干责难。

一、正义的两种论证模式:技艺类比论证和功能论证

《理想国》探究的问题其实非常简单明确,即“什么是正义”和“正义如何优于不义”两个问题,而后者又可归于前者,因此《理想国》的副标题被冠之以“论正义”是非常恰当的。问题虽然简明,但是要把握住《理想国》的整体理论图景并不容易,诚如怀特所言“没有对《理想国》中论证的概览,就不会有正确的图景”。[1]《理想国》中的知名论证有很多,如“技艺类比论证”、“功能论证”、“城邦灵魂类比论证”、“灵魂三分论证”以及“哲学王论证”等,但是这些论证并非同等重要,因此不能一概而论。就上述论证的优先性和根本性而言,“技艺类比论证”和“功能论证”是贯穿《理想国》全书,甚至柏拉图思想发展的基石性论证。

所谓技艺类比论证,是指柏拉图在早期对话中探讨德性问题时,总是借用大量的技艺进行类比说明,举凡驯马、医疗、体育、狩猎、耕作、牧羊、建筑、丈量、计算,甚至制鞋、铸造、木工和纺织,都在柏拉图的讨论范围。①罗克里克把这一点称为技艺类比的标准解释,并把它归功于埃尔文,与此同时区分出标准解释的三个版本:以埃尔文、伍德拉夫为代表的“中断论”,即柏拉图在早期持技艺类比,在其成熟期却疏离了;以葛瑞汉和斯普拉格为代表的“延续论”,即技艺类比不仅表现在早期对话,同样贯穿于晚期对话;纳斯鲍姆认同技艺类比在柏拉图早期对话中具有积极作用的观点,但是反对埃尔文关于“生产性知识”外在于技艺活动的观点。罗克里克本人则明确反对这种标准解释,认为技艺类比并非德性的积极的、建构性的模式。参见David Roochnik,Of Art and Wisdom: Plato’s Understanding of Techne,The Pennsylvania State University Press,1996,pp.3-8。以早期对话《卡尔米德篇》为例,其中关于自制的讨论就处处离不开技艺类比:当卡尔米德把自制定义为沉着时,苏格拉底反驳以弹琴、角力、拳击、赛跑、学习等都以灵活、敏捷为好,而非以沉着、缓慢为好,因此自制不是沉着;当卡尔米德再把自制定义为做个人自己之事的时候,苏格拉底又反驳以读书、写字不能只写自己的名字,制鞋、纺织、建房、治病等显然也不是专做自己的事情,因此自制也不是做自己的事情;当苏格拉底进一步将自制与医学、建房等进行比较,并追问自制的目标是什么的时候,卡尔米德提出一个新的定义,即自制就是自知。毋庸置疑,技艺类比在柏拉图早期对话中占有重要地位,尤其当技艺类比和苏格拉底的诘问法相结合,就焕发出柏拉图对话特有的修辞魅力和思想魅力。

问题在于技艺类比所建立的技艺和德性之间关联的根据是不是充分,也就是技艺类比的合法性何在?对此学界尚无定论。埃尔文在20世纪70年代就强调技艺论证的重要性,并将其视为柏拉图早、中期对话探讨德性问题的描述模型,但又指出了技艺类比的若干困难,如技艺会被误用而德性不会,技艺的产品和活动相分离而德性以自身为目的等。[2]埃尔文在技艺类比的相关论述中,不断强化“德性即技艺”的论断,因此其所塑造的苏格拉底基本上持一种德性与技艺相等同的立场,然后再借助亚里士多德技艺和实践两分的立场去揭示技艺类比的局限性。罗克里克则持相反的观点,反复强调“德性不是技艺”,技艺类比并非阐释德性问题的描述模型。[3]与其说罗克里克反对埃尔文,不如说他首先反对的是埃尔文所塑造的苏格拉底的观点和立场,进而才反对技艺类比的标准解释。就技艺和德性的关联而言,埃尔文和罗克里克都持一种强立场,形成了针锋相对、非此即彼的局面,反而忽略了技艺类比的根据问题。

技艺类比的关键不仅在技艺,更在类比。现象学家奥伊根·芬克区分了“论题概念”和“操作概念”,并有如下经典表述:“思想在概念因素中进行,哲学的概念建构有意地指向某些概念,在这些概念中思想将其‘所思想者'固定并保留住,而这些概念,我们名之为‘论题概念'……但是,在建立论题概念的同时,一个创造性的思想家使用了其他的概念与思维模式,思想家以智识上的图式来操作,然而未将其对象式地固定住。他们思想地借由某些特定的思维表象,以通向本质上为其所论题的基本概念。他们的概念理解,乃是运行于一概念的场域或概念的媒介中,而此一场域或媒介则是为思想家自身所没有注意到的。他们使用某思维方向为媒介,以展示在其思想中所思想者。我们称呼那些在一哲学思想中直接使用着的,所经由之以思考的,但自身未被思虑的概念为‘操作概念'。这些概念用图像的方式来说,乃‘哲学的阴影'。思想的解释力从思想的阴影中获得养分,在最高层次的反思性中,仍然有一直接性在作用着。思想本身建立在未思想的部分,其创造的活力,在于未加思索地使用阴影的概念”。[4]借由上述区分,德性和技艺之间就不再是等同还是不等同的问题,而是德性作为论题概念和技艺作为操作概念的关系问题。某种意义上,功能论证中的德性也是论题概念,而功能是操作概念。因此,技艺类比其实是柏拉图对话中所运用的一种操作程式,不仅在其早期对话中占据显著位置,在其中期和晚期对话中同样影响深远,只不过表现形式没有那么直接罢了。①技艺类比乃是一座取之不尽、用之不竭的思想宝库,其中蕴含着无限的思想可能性,从海德格尔及其学脉可见一斑。较为重要的相关文献可参见徐长福:《希腊哲学思维的制作图式——西方实践哲学源头初探》,《学习与探索》2004年第5期;宋继杰:《柏拉图与技术的哲学化》,《清华哲学年鉴2003》,保定:河北大学出版社,2004年;Joseph Dunne,Back to the Rough Ground: Practical Judgment and the Lure of Technique,University of Notre Dame Press,1993。

技艺类比一方面在《理想国》中有直接表现,即当玻勒马霍斯和色拉叙马霍斯分别给出关于正义的定义时,苏格拉底主要借助技艺类比来加以反驳,如以牧羊为例来论证统治不仅是为了统治者的利益,也是为了被统治者的利益;另一方面有学者认为技艺类比在《理想国》中的地位和作用远不止于此,完全可以将技艺类比进行到底,整部《理想国》都可以借助技艺类比论证得以解释和阐发。帕里提出了一种三阶段的解释方案。第一个阶段,将统治技艺从早期对话中的技艺类比区分出来,并在《理想国》第1卷中被合并为一种新的、更强大的技艺类比,即德性和统治技艺之间的类比,这为后面区分不同的政体类型做好了铺垫,而正义不是别的,就是一种统治技艺,恰如灵魂中理性部分统治其余部分。第二个阶段,相论进入关于正义的探讨,正义作为统治技艺,不管是灵魂中的,还是城邦中的,都以正义之相作为模仿的范式或原型。相与具体事物之间的关系,即原型和摹本的关系,使得正义既是一种统治技艺,又是一种模仿技艺。第三个阶段,正义之相之所以值得模仿的最终原因在于善之相,善之相既是哲人沉思的最高对象,也是驱使、激发他担任城邦统治者的关键所在。[5]吴童立也认为《理想国》对正义的探讨并没有跳出技艺论证这一框架,借助于实践性技艺和思辨性技艺、单一性技艺和整全性技艺两组区分,他把正义界定为一种整全性实践技艺,并通过两次内化策略,某种意义上也就是帕里所说的统治和模仿,论证了技艺类比对“工具性困难”的克服和对正义问题的主导与展开。[6]

帕里和吴童立的理论彻底性令人敬佩,但也不是没有困难。第一,如果苏格拉底和柏拉图都坚持技艺类比论证,那么二者差别何在,尤其是柏拉图超越苏格拉底之处在哪里?第二,《理想国》中还有比技艺类比更著名的洞穴类比、线段类比和太阳类比,这些类比所呈现的认知层级的探索性特征如何用技艺类比来一以贯之?第三,技艺类比的根本目的是什么,难道仅仅为了类比而类比?基于上述问题,本文认为技艺类比虽然贯穿于《理想国》,但还只是辅助性论证,类比的根本目的在于推理,即将论题概念塑造成熟,做到这一点的其实是功能论证,因此,功能论证才是《理想国》中的主导性论证。②吴童立将功能论证归为广义的技艺论证,应该说有一定道理,因为技艺论证和功能论证之间确实关系密切,但是二者不能相互替代,也不能相互化约,这一点在《理想国》第1卷中已经初见端倪,否则会抹杀技艺论证和功能论证的重要差别,同时削弱甚至取消了功能论证的独立性和重要性。

所谓功能论证,可以简单概括如下:(a)每一个事物都有自己的功能(ergon);(b)如果一物将其功能发挥得好,则该物取得了德性或优秀(arete);(c)人的灵魂也有其功能,即管理、思想和统治;(d)灵魂的德性或优秀即正义;(e)灵魂一旦达到正义,人就会生活得幸福(eudaimonia),即活得好。[7]上述命题的列举过于简略,因而并没有澄清问题,正如苏格拉底所承认的那样,“我很像那些馋鬼一样,面前的菜还没有好好品味,又抢着去尝新端上来的菜了……现在到头来,对讨论的结果我还一无所获。因为我既然不知道什么是正义,也就无法知道正义是不是一种德性,也就无法知道正义者是痛苦还是快乐。”[8]

简单说来,所谓功能,其实是异类区分;所谓德性或优秀,乃是同类相较。这两个词,源于制作活动中的取材。以建房取材为例,首先要在草、木、石等材料中选择,即异类区分;假设选建木屋,则又要在松、杨、榆、柳等木材中再次筛选,即同类相较。从功能到德性,从异类区分到同类相较,其实是优中选优的选材程序。《理想国》中哲学王的产生,同样遵循优中选优的选才程序。优中选优的选材过程,对于行动者而言就是知好选好。因此,仅就建房而言,没见过一个建筑师弃良材而选朽木的。正是在这一点上,无人自愿犯错。但是,“知是什么”,“好又是什么”却不是自明的,由此构成《理想国》中对知识和相上下求索的问题发端。功能和德性之间还构成一种推导关联,即由德性可以追索功能,也可以由功能去追索德性:从古希腊社会俗成的“四主德”去追索灵魂的功能,一方面引出灵魂三分,另一方面剩余正义,配之以“联合”(而非统治)功能,柏拉图的正义建构遂告成功;从功能去追索德性,这才发现功能人人皆备,而德性却非人人可成,为亚里士多德敞开了一个理论突破口。①功能和德性之间所构成的推导关联,是其超越技艺类比的关键所在,也是其成为《理想国》中主导性论证的主要理由。对功能论证较为详细的阐发,请参见拙文《功能论证与实践哲学的开端——基于柏拉图的早期对话和〈理想国〉的考察》,《马克思主义与现实》2012年第2期。

综上所述,功能论证虽然脱胎于技艺类比论证,但是又超越了后者,进而成为《理想国》中一以贯之的主导性论证。只有明了了功能论证和技艺类比论证在《理想国》中的地位和作用,相关具体议题才会得到更清晰的呈现。

二、正义的四个命题及其辩证结构

《理想国》第1卷中,苏格拉底采用下定义的方式,将“正义是什么”作为重大理论问题正式提出,借助诘问法,又使得关于正义的不同观点得以呈现和保存,但对自身观点正面建构的推脱和匮乏,难逃蛊惑之嫌。只有当技艺类比论证和功能论证,尤其是后者的引入和运用,新的正义观点的正面建构这才得以可能。下面依次加以论述。

11月8日起,美国加州北部及南部爆发山火并迅速蔓延,大火范围达近4.5万公顷,山火造成31人死亡,此外还有228人失联。此次山火已成为加州历史上最具破坏性的一次火灾,估计死亡人数将进一步上升。

玻勒马霍斯以继承者的身份出现,他不仅是其父克法洛斯的财产继承人,也是传统正义观点的继承人。他首先认同诗人西蒙尼得的观点“欠债还债就是正义”,被苏格拉底驳之以正义的两面——“利”和“害”,于是修正自己的观点为“利友害敌就是正义”。苏格拉底再从技艺满足需要的角度追究,无论把正义视为战斗技艺还是保管技艺,却难逃正义的两难——“有用”和“无用”。正义如果是战斗技艺,那么在和平时就是无用的;正义如果是保管技艺,那么在无用时才是有用的。苏格拉底还从技艺自身的两面性入手,如最善于保管钱财的,也最善于偷钱,使正义走向自身的悖反。当玻勒马霍斯只能再次重申“利友害敌就是正义”的观点时,苏格拉底又从技艺对象的两面性入手,质问所谓敌友,到底“像是”抑或“真是”敌友?最后,苏格拉底从技艺的功能入手,指出骑手不能运用其骑术使人变得更不会骑马,正义的人也不能用其正义使人变得不正义,因此,正义之人的功能不在伤害,“利友害敌”之说也就难以成立了。不过,苏格拉底倒是没有反驳从西蒙尼得那里引出的观点,正义就是每个人得其所应得。[9]

色拉叙马霍斯则以粗鲁的挑战者的姿态出现,提出正义就是强者的利益,因为“每一种统治者都制定对自己有利的法律,平民政府制定民主法律,独裁政府制定独裁法律”。[10]苏格拉底先驳之以统治者也可能犯错,制定出对被统治者有利的法律,被色拉叙马霍斯斥之为诡辩,因为统治者之为统治者不在有知还是无知。苏格拉底接着启用技艺类比,提出就技艺本身而言,乃是为着技艺对象的利益,如医术乃是为着病人的利益,因此统治术也是为了被统治者的利益,而不是统治者的利益;色拉叙马霍斯则描绘了一幅正义者进退两难,不义者左右逢源的道德图景反驳之。色拉叙马霍斯还进一步把处处得利的不正义者视为又聪明又好、处处受损的正义者则又笨又坏;苏格拉底则把正义者和有技艺者相类比、不正义者和无技艺者相类比,因为有技艺者相比无技艺者既聪明又好,因此正义者也比不正义者既聪明又好。不过苏格拉底感觉并不踏实,进一步从“盗亦有道”的角度论证色拉叙马霍斯的不正义的逻辑无法贯彻到底,因为盗贼也需要正义来保证他们行动一致、不起内讧。苏格拉底接着转入到功能论证(一个事物的功能就是那个事物的特有能力,凡有一种功能必有特定德性,失掉德性则不能发挥功能,正义是心灵的德性,不正义是心灵的邪恶,因此,正义的人生活得好,不正义的人生活得坏)。[11]这个论辩却以色拉叙马霍斯的讽刺和苏格拉底的自嘲收场。

格劳孔和阿得曼托斯以客观的爱智者立场现身,重述并强化了色拉叙马霍斯的正义观点,并要求苏格拉底正面回答以满足他们理智上的需要。格劳孔首先提出一种契约论的正义起源说,即人们在最好——“干了坏事而不受罚”和最坏——“受了罪而没法报复”之间达成一致,以避免自受其害。格劳孔还通过“盖吉斯之戒”来表明无人出于正义本身,而是无能作恶才行正义。两兄弟共同阐发的第三个观点是,如果不是出于正义本身,而仅仅是出于正义的结果来弘扬正义,②格劳孔区分了三种善:一种善在于本身而非结果,如娱乐;另一种善既在本身也在其结果,如明理、健康;第三种善在其结果而非善本身,如医术、赚钱,里夫分别称之为A善、B善和C善。上述三分曾引起学者们的热烈讨论,如果不过度诠释而仅就《理想国》的对话进展而言,这种区分的根本意图在于限制并界定苏格拉底其后所选择的立场和进路,即苏格拉底只能弃C善而选B善,否则就会自相矛盾。参见C. D. C. Reeve,Philosopher-kings: the Argument of Plato’s Republic,Princeton University Press,1988,pp.24-33。一方面必然有不义者假正义之名欺世获利,另一方面苏格拉底所谴责的就不是不正义,而是不正义的外表,与色拉叙马霍斯的观点名异而实同(这是一个很重要的观点,一方面澄清苏格拉底的立场,即正义既是本身善又是结果善,否则就和色拉叙马霍斯殊途而同归;另一方面揭示了大多数的常人状态,其实无法走出非正义的怪圈,因为已经认同了强者的逻辑,无论在强者和弱者之间如何转换,其实认同的只是正义的结果罢了)。按照上面的论述,格劳孔提出的正义观点似乎可以概括为“正义是弱者的利益”。只有进一步援引卡利克勒的自然正义观,格劳孔的观点才会得到澄清和明确。①里夫更强调格劳孔观点和色拉叙马霍斯观点的关联,并称之为色拉叙马霍斯主义。这种观点从特定意义上来说没错,但是从理论来源上就看不到格劳孔的观点其实是智者关于自然与约定争论的继续,至于格劳孔和色拉叙马霍斯观点的关联本质也另有理由,后文再做交代。参见C. D. C. Reeve,“Glaucon’s Chanllege and Thrasymacheanism”,Oxford Studies in Ancient Philosophy,volume 34,Oxford University Press,2008,pp.69-103。在《高尔吉亚篇》中,卡利克勒反对苏格拉底关于作恶的比受恶的更可耻的观点,提出:“我认为那些立法的人是一群弱者并占多数。他们以自己的利益和好恶来立法和设定褒贬。对于那些有能力获得超出他们利益的强者,他们就吓唬说,超过其他人是可耻和不义的,而且行不义不是别的,就是超出其他人的利益”。[12]卡利克勒的自然正义观可以简要表述为:强者就应该凌驾于弱者之上,得到更大的利益;行不义者可以逃避惩罚;最好的生活经常需要违反约定正义。[13]两相比较,格劳孔的观点与卡利克勒自然正义观之间的亲缘关系显而易见,因此,我们可以明确地将格劳孔的观点界定为“正义就是弱者的利益”。

《理想国》第2、3、4卷建构了柏拉图本人的正义观。柏拉图在这里主要运用了一种推理,即从德性去寻找功能,因为前文已经明确表达过“凡有一种功能必有特定德性”,反之亦然。②既然由德性可以推出功能,由功能也可以推出德性,我们就可以把这种推导程式固定下来,并称之为ergon-arete模式,简称为e-a模式。既然德性是给定的,即智慧、勇敢、节制、正义四种德性,那么就可以分别去落实它们的功能,只不过一次运用于城邦,另一次运用于灵魂。当e-a模式运用于城邦,柏拉图并没有将其落实为相应的功能,而是落实到了功能的承载者,即智慧对应于统治者、勇敢对应于护卫者、节制对应于统治与被统治之间的协调一致、正义则对应于统治者、护卫者和生产者三阶层的各司其职、各尽其能。之所以如此,在于柏拉图所使用的另一条原则,即城邦中每个人只对应一种特定的分工,也就是发挥特定的功能,③这是一条柏拉图反复提及的原则,参见柏拉图:《理想国》,第156、174页。这样,“德性—功能—承载者”同样构成了一以贯之的推理链条。当e-a模式运用于灵魂,灵魂三分就出现了,智慧对应理智、勇敢对应激情、节制对应激情和欲望听命于理智的和谐,至于正义则是三种功能之间的各司其职、各尽其能,而不相互僭越。行文至此,我们可以看到,柏拉图对正义观的建构只是表面上借助于城邦—灵魂类比,其真正的主导性建构原则乃是e-a模式,这也是威廉姆斯一文的理论盲点所在。那么城邦—灵魂类比是不是就不成立了呢?应该说,城邦—灵魂类比依然是成立的,只不过其类比的依据并不在于威廉姆斯所指认的“意义类比”、“整体—部分规则”云云。从功能的角度看,无论是城邦,还是灵魂,其实都是“功能联合体”,具有“同构性”,这不仅是二者类比的依据所在,同时又超出了“类比”范畴。

真正令人困惑的其实是节制和正义的关系,以及正义的定义问题。按照柏拉图的论述,节制和正义的界定比较模糊,难以在二者之间予以明确区分,而且也未能将e-a模式贯彻到底。既然智慧和勇敢都能找到明确的功能承载者,为什么节制却例外?按照e-a模式,正义作为一种德性,它的对应功能到底是什么?某种意义上,节制其实对应的是欲望,即欲望要配合激情,听命于理智。当智慧、勇敢和节制分别找到各自对应的功能,即特定的分工后,正义成了“剩余”,而分工本身或分工整体也成了“剩余”,因此,正义所对应的功能其实是诸功能被分开后的“联合”问题。既然正义总与利益相关,那么柏拉图所建构的正义就是联合体或共同体的利益。④黑格尔的论述可为上述观点做注解,“国家的合乎理性的建筑结构——这种结构通过公共生活的各个领域和它们的权能的明确划分,并依赖全部支柱、拱顶和扶壁所借以保持的严密尺寸,才从各部分的和谐中产生出整体的力量”。参见黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆,1961年,序言第6页。

这样,从玻勒马霍斯所引西蒙尼得的正义观点到色拉叙马霍斯、格劳孔和柏拉图所各自提出的正义观点,我们可以得到如下命题的排列:

B1正义是强者的利益。

B2正义是弱者的利益。

C正义是共同体的利益。

按照正、反、合的辩证结构来看,似乎B1、B2、C三个命题构成辩证结构,但是如果按照黑格尔所谓思想态度的区分来看,恰恰是A、B1B2、C构成辩证结构。①里夫也认为A、B1、B2三个命题的顺序是有哲学含义的,分别表达了爱财者、爱荣誉者和爱智者的观点,又可以分别类比于走出洞穴、循线段上升、进入日光。里夫的观点虽然牵强,但是对几个命题的顺序具有哲学含义的体会却是非常敏锐的。参见C. D. C. Reeve,Philosopher-Kings: the Argument of Plato’s Republic,Princeton Universty Press,1988,p.41。玻勒马霍斯代表了思想上一种素朴的态度,因为他连下定义都没弄清楚,只能按照例证的方式,而不是按照“正义是什么”的方式来探讨问题,借助苏格拉底的辨析,才达到A命题,因此他还“没有意识到思想自身所包含的矛盾和思想自身与信仰的对立”,[14]其继承者的身份也表明了这一点。

色拉叙马霍斯和格劳孔似乎提出了两个对立的命题,究其实质,B1命题和B2命题是一而二、二而一的关系。要把这个问题说清楚,还要再次援引卡利克勒的观点。色拉叙马霍斯带着受伤和不平的情绪怀疑正义,因为正义只不过是强者的利益;卡利克勒却带着愤懑和狠毒的决心藐视正义,因为正义只不过是弱者的利益。二者其实都站在“有能而无权”的立场去看“无能而有权”的状态,一个怀疑,一个藐视,虽然情绪和表达不同,立场上却无二致。因此,格劳孔的观点只是卡利克勒观点的修正版,相比于《高尔吉亚篇》中的卡利克勒,《理想国》中的格劳孔已经自觉意识到他和色拉叙马霍斯的一致性,因此也就不再一家人说两家话,甘愿为色拉叙马霍斯做注解了。色拉叙马霍斯和格劳孔则代表了思想上一种怀疑主义或辩证的态度。怀疑或辩证的态度首先是对素朴的思想态度及其意见的怀疑和否定,如色拉叙马霍斯对玻勒马霍斯的探讨和观点就颇不以为然;更重要者在于揭示出一切知性规定的片面性和必然走向反面的矛盾性,如B1和B2命题就充分展示了这一点。

柏拉图的C命题则代表了一种思辨的态度,即要“在对立的规定中认识到它们的统一,或在对立双方的分解和过渡中,认识到它们所包含的肯定”。[15]如果我们仅仅停留在“正义是强者的利益”和“正义是弱者的利益”的对立中,只能各执一词、相持不下,这也正是智者和苏格拉底共同滞留之处。我们也不能诉诸一种虚假的“外部超越”策略,提出所谓“正义是强者利益和弱者利益的统一”这样的命题,这其实是一种诡辩论,是一种“精神胜利法”,对于理论和现实不仅毫无助益,还会毒害理论、误导现实。柏拉图的高明之处在于发展出了“共同体”的概念。以往也不是没有“共同体”或“城邦”这样的观念,但其确切的内涵是什么却难以说清楚。A命题所预设的共同体是“个体的集合”,B1和B2命题预设的则是“强者+弱者”,今天中国人所预设的往往是“穷人+富人”,而柏拉图借助功能论证给出共同体的明确内涵是“功能联合体”,这就超越了以往的诸多对立和误解,取得了实质性的概念进展和“内部超越”。

如是,A、B1B2、C四个命题就构成了肯定、否定、否定之否定的辩证结构。就对正义的理解而言,如果说A强调的是“利益原则”,B1B2则强调“权能原则”,C则将A、B1B2作为内在环节整合于自身进而强调“联合原则”。共同体的内在维度就这样一步步被揭示出来,对共同体的理解也逐步走向深入和丰富,因此,柏拉图的“理想国”绝不仅仅是乌托邦这么简单。②黑格尔也曾说过,“甚至柏拉图的理想国(已成为一个成语,指空虚理想而言)本质上也无非是对希腊伦理的本性的解释”。参见黑格尔:《法哲学原理》,序言第10页。总而言之,随着C命题的揭示,正义问题的探讨取得实质性突破,辩证法也得以完整呈现,柏拉图则完成了从诘问法到辩证法的转变,超越了苏格拉底,进入到柏拉图时代。③如果说e-a模式是威廉姆斯一文的盲点,那么柏拉图《理想国》中的辩证法结构就是萨克斯的盲点,其所指责的“不相干谬误”固执正义的一个片面规定,无视正义的概念进展,可谓牖中窥日,一孔之见。

三、正义的幻相

如果说《理想国》的第2、3、4卷是柏拉图的正义生理学建构,第8、9卷就算得上正义的病理学分析。色拉叙马霍斯、格劳孔和阿得曼托斯的观点虽然被柏拉图所超越,但是并不意味他们的观点就是虚假的,他们所揭示的正义的困境是真实而深刻的,甚至是人类永恒的困境,其局限在于把正义的幻相当成了正义本身。柏拉图则对上述幻相做了病理学诊断,阐明其发病机理,从而进一步充实了正义辩证法。

色拉叙马霍斯描述了一幅老实吃亏、奸诈得利,清廉遭怨、弄权服众,窃钩者诛、窃国者侯的道德图景。格老孔将色拉叙马霍斯的逻辑进行到底,塑造了两个形像:一个正义者大义凛然、终生不渝,却惨遭折磨、含冤而死;一个不义者嘴上仁义道德,肚子里男盗女娼,却财势倾国、声名赫赫。阿得曼托斯锦上添花,一方面追问一个文武双全、财势兼备,对人对神都左右逢源、无往不利的人为什么要尊重正义,另一方面明确三个人的说法为:“其实是把正义和不正义的真实价值颠倒过来了”。[16]诚哉斯言,正义为什么会走向其反面,最终沦为不义?这个困境,古今中外,概莫能外,历朝兴衰,于此尤甚。更为一般地说,正义如何会转化到它的反面,这种现象,黑格尔称之为矛盾,康德称之为幻相,这里我们借用康德的术语称之为正义的幻相。

前文已述,柏拉图对e-a模式的运用,揭示出城邦和灵魂的皆为“功能联合体”,因此二者具有同构性。柏拉图对此高度自觉,“如果我们找到了一个具有正义的大东西并在其中看到了正义,我们就能比较容易地看出正义在个人身上是个什么样子的。我们曾认为这个大东西就是城邦,并且因而尽我们之所能建立最好的城邦,因为我们清楚地知道,在这个好的国家里会有正义。因此,让我们再把城邦里发现的东西应用于个人吧。如果两处所看到的是一致的,就行了。如果正义之在个人身上有什么不同,我们将再回到城邦并在那里检验它。把这两处所见放在一起加以比较研究,仿佛相互摩擦,很可能擦出火光来,让我们照见了正义,当它这样显露出来时,我们要把它牢记在心”。[17]①厄恩斯特·巴克认为柏拉图犯了循环论证的错误,即一方面通过建构理想国家来揭示灵魂的本质,另一方面国家又是灵魂的产物,其建构是按照灵魂作为三重组合物的观念而来的。这与威廉姆斯的指责异曲同工,只要还停留在“类比”上,就难逃巴克和威廉姆斯的指责,而城邦与灵魂的“同构性”则能较好地化解上述指责。参见Ernest Barker,The Political Thought of Plato and Aristotle,Dover Publications,Inc. 1959,pp.103-104。城邦与灵魂的同构性特别为黑格尔所重视,并将其进一步发展为国家—心灵同一模型,成为他重要的理论建构原则。参见蒋年丰:《黑格尔的社会存有论》,刘增雄等译,台北:台湾学生书局,2008年。正是在城邦和灵魂相互参照、相互映射的过程中,正义的本相及其幻相被逐步揭示出来。不过柏拉图不认为正义的幻相是一蹴而就的,而是有一个发展或退变的过程。

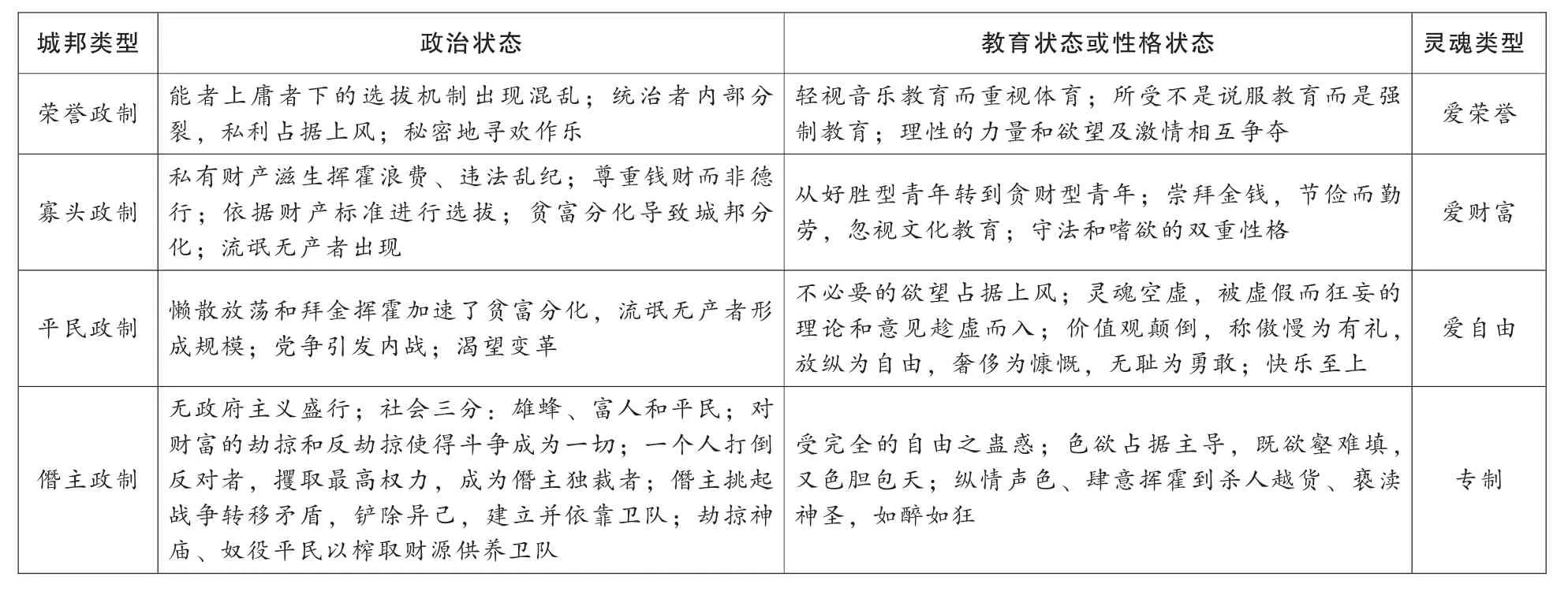

柏拉图在其所建构的贤人政制之外,又区分了四种政制类型:荣誉政制、寡头政制、平民政制和僭主政制,与之相对应的灵魂类型也有四种:爱荣誉者、爱财富者、爱自由者和专制者。从贤人政制到僭主政制,从爱智者到专制者,构成了一个连续的变迁序列,为了说明变迁之可能,柏拉图在城邦层面引进了政治状态,在灵魂层面引进了教育状态或性格状态。

为清晰所见,简要列表如下:

城邦类型 政治状态 教育状态或性格状态 灵魂类型荣誉政制 能者上庸者下的选拔机制出现混乱;统治者内部分裂,私利占据上风;秘密地寻欢作乐寡头政制私有财产滋生挥霍浪费、违法乱纪;尊重钱财而非德行;依据财产标准进行选拔;贫富分化导致城邦分化;流氓无产者出现平民政制 懒散放荡和拜金挥霍加速了贫富分化,流氓无产者形成规模;党争引发内战;渴望变革僭主政制无政府主义盛行;社会三分:雄蜂、富人和平民;对财富的劫掠和反劫掠使得斗争成为一切;一个人打倒反对者,攫取最高权力,成为僭主独裁者;僭主挑起战争转移矛盾,铲除异己,建立并依靠卫队;劫掠神庙、奴役平民以榨取财源供养卫队轻视音乐教育而重视体育;所受不是说服教育而是强制教育;理性的力量和欲望及激情相互争夺 爱荣誉从好胜型青年转到贪财型青年;崇拜金钱,节俭而勤劳,忽视文化教育;守法和嗜欲的双重性格 爱财富不必要的欲望占据上风;灵魂空虚,被虚假而狂妄的理论和意见趁虚而入;价值观颠倒,称傲慢为有礼,放纵为自由,奢侈为慷慨,无耻为勇敢;快乐至上爱自由受完全的自由之蛊惑;色欲占据主导,既欲壑难填,又色胆包天;纵情声色、肆意挥霍到杀人越货、亵渎神圣,如醉如狂专制

柏拉图认为,正如大多数人误解了快乐和痛苦,以为没有痛苦便是快乐,没有快乐便是痛苦,但其实是把“快乐(上)—既不痛苦也不快乐(中)—痛苦(下)”的三元结构理解成了“快乐—痛苦”的二元结构,因此并不知道也没见识过真正的快乐是什么。这很像鲁迅先生所讥讽的“坐稳了奴隶的时代”和“没坐稳奴隶的时代”,就是没看到摆脱了奴役的时代。因此,“那些没有智慧和美德经验的人,只知聚在一起寻欢作乐,终身往返于我们所比喻的中下两级之间,从未再向上攀登,看见和到达真正的最高一级境界,或为任何实在所满足,或体验到过任何可靠的纯粹的快乐。他们头向下眼睛看着宴席,就像牲畜俯首牧场只知吃草,雌雄交配一样”。[18]

以柏拉图所谓真正的快乐或正义之相为标准,上述四种政制不过是正义的幻相,而僭主政制更是“幻相之下第三级”。[19]人们总是在正义的幻相中去认识正义,从来没有见识过正义之本相,因此其所争取的也只能是以一种幻相取代另一种幻相罢了。柏拉图不仅试图阐明正义幻相的认识根源,而且以历史经验佐证之。按照上表所列四种政制的退变次序,我们大致可以将正义走向反面的过程概括出四个阶段:失德阶段,古希腊语中“德”即优秀,失德就意味着不能将真正优秀的人才选拔到相应的位置,权能不对称(既表现为德不配位,也表现为英雄无用武之地)渐成积弊;敛财阶段,升官发财占据支配地位且互为因果,私欲侵蚀公权,上行下效,发财成为灵魂主宰,举国皆贪;乱名阶段,德不配位则名实已乱,贪欲独大则主从颠倒,“权不正,则祸托于欲而人以为福,福托于恶而人以为祸”,[20]是非不明、善恶不分,举国皆昏;专制阶段,内战外患只能将斗争的逻辑进行到底,民智不开则只能由别人来代表自己,斗争和愚昧的双重夹迫走向专制已属万幸。可以看到,柏拉图有着强烈的历史兴衰感并试图揭示其症结所在,因此,其相关考察堪称正义的形态学或正义的精神现象学。

但是,为什么从贤人政制到僭主政制,正义就走到了其反面呢?孟德斯鸠挑明了这一点,他认为任何政制或政体都有其原则:君主政体(对应荣誉政制)是荣誉原则;贵族政体(对应寡头政制)是美德原则;民主政体(对应平民政制)是平等原则;①孟德斯鸠将贵族政体和民主政体统称为共和政体,并认为其原则是美德,但是在谈到民主政体原则的腐化时,孟德斯鸠所强调的其实是平等,这里从其后者。参见孟德斯鸠:《论法的精神》上卷,许明龙译,北京:商务印书馆,2012年,第133-136页。专制政体(对应僭主政制)是恐怖原则。一般而言,正义乃是联合之原则,而联合归根结底乃意志之联合,自由则是意志的根本属性,因此正义是自由的原则,而自由是正义的实体和内容。专制政体则以恐怖和奴役为原则,所谓一个人的自由其实不是自由,而是任性,正义之名虽存,实则恰恰是正义的悖反和不折不扣的幻相。②上述论断其实蕴涵着一段重要的思想史背景和从古代伦理到现代道德的重大转变,需要专文处理,这里限于篇幅,只能以摆出结论为满足。

[参考文献]

[1]Nicholas P. White,A Companion to Plato’s Republic,Hackett Publishing Company,1979,p.13.

[2]Terence Irwin,Plato’s Moral Theory: the Early and Middle Dialogues,Clarendon Press,1977,pp.71-77.

[3]David Roochnik,Of Art and Wisdom: Plato’s Understanding of Techne,The Pennsylvania State University Press,1996,pp.1-15.

[4]奥伊根·芬克:《胡塞尔现象学的操作概念》,黄文宏译,倪梁康主编:《面向事实本身——现象学经典文选》,北京:东方出版社,2000年,第591-592页。

[5]Richard D. Parry,Plato’s Craft of Justice,State University of New York Press,1996,pp.3-9.

[6]吴童立:《〈国家篇〉中关于正义的技艺论证》,《世界哲学》2012年第3期。

[7]余纪元:《理想国讲演录》,北京:中国人民大学出版社,2009年,第49-50页;Gerasimos Santas,Goodness and Justice: Plato,Aristotle,and the Moderns,Blackwell Publishers,2001,p.67。

[8][9][10][11][16][17][18][19]柏拉图:《理想国》,郭斌和、张竹明译,北京:商务印书馆,1986年,第43、8、19、40-43、55、156-157、376、379页。

[12]Plato Complete Works,edited by John M. Cooper,Hackett Publishing Company,1997,pp.827-828.

[13]Curtis N. Johnson,Socrates and the Immoralists,Lexington Books,2005,p.97。

[14][15]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,北京:商务印书馆,1980年,第94、181页。

[20]王先谦撰,沈啸寰、王星贤整理:《荀子集解》,北京:中华书局,2012年,第416页。

责任编辑:罗苹

〔中图分类号〕B502.232

〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1000-7326(2016)06-0024-08

*本文系2013年广东省高等学校高层次人才项目“马(克思主义)、中(国传统)、西(方)实践哲学的比较研究”的阶段性成果。

作者简介马万东,南方医科大学马克思主义学院副教授,中山大学实践哲学研究中心研究成员(广东广州,510515)。