环县天然草原退牧还草工程实施情况及效益分析

贺怀刚,李发杰(甘肃省庆阳市畜牧技术推广中心,甘肃庆阳745000)

环县天然草原退牧还草工程实施情况及效益分析

贺怀刚,李发杰*

(甘肃省庆阳市畜牧技术推广中心,甘肃庆阳745000)

摘要:受超载过牧、鼠虫病害等多种因素影响,环县天然草原严重退化。通过6年的天然草原退牧还草工程的实施,建成禁休牧围栏560万亩、人工补播211万亩、人工种草8万亩,围栏内天然草原指标平均提高20%以上,天然草原植被得到改良恢复。

关键词:草原;退牧还草;效益

1 区域概况

环县地处毛乌素沙漠边缘,隶属甘肃省庆阳市,位于甘肃省东部、庆阳市西北部,地处北纬36°1′~37° 9′,东经106°21′~107°44′之间。东、西宽约124 km,南北长约127 km,总土地面积9 236 km2,其中可耕地2 366.7 km2、可利用天然草原5 726.3 km2。全县有20个乡镇、1个旅游开发办公室、251个行政村、1 487个村民小组、6.89万户。

环县天然草原植被类型为天然半干旱典型草原,湿润度指数为1.16,属微温微干典型草原类(任继周等,1980)。有牧草、杂草和毒草197种,分属46科[1]。优势多年生野生禾草植物有长芒草、白草、赖草,杂类草主要有茵陈篙、委陵菜、山莴苣,狗娃花等,豆科牧草有胡枝子、沙打旺和紫花苜蓿,野生一年生植物有狗尾草、绵蓬和沙蓬[2]。草地植物4月中、下旬返青,6月下旬至8月下旬进入旺盛生长期,9月中、下旬开始枯黄。

根据环县草原站监测,2000~2008年,天然草地平均盖度61.96%,平均干草产量84 kg/亩,利用率按75%估算,可载牧49.71万只羊单位,但2008年环县肉羊饲养量已超过100万只。1981~2001年,有12.7万hm2草地被开垦种粮,约有6.7万hm2草地被退耕还林项目配套为林地[3]。超载过牧、鼠虫病害频发,导致天然草原严重退化。2001年,禾草草地产量下降52.8%,灌丛草地产量由1 100 kg/hm2下降到520 kg/hm2[4]。

2 环县退牧还草工程实施情况

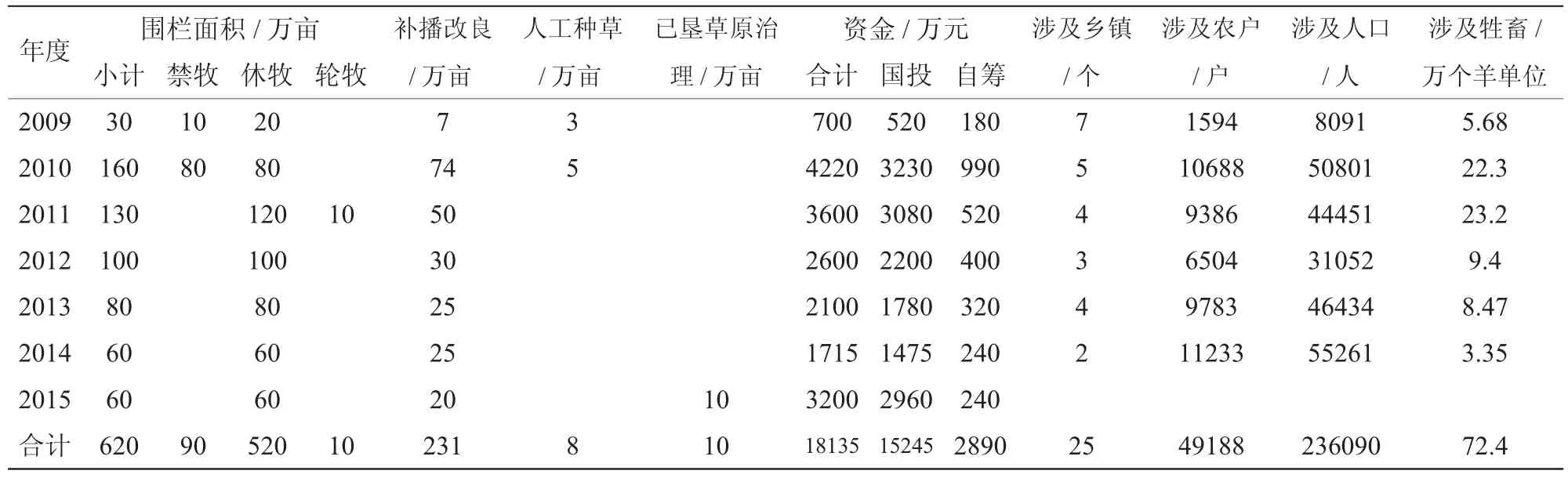

2.1任务及投资情况

2009年环县被确定为退牧还草工程项目县。7年来,共承担退牧还草工程建设任务620万亩,占全县可利用草原的72.2%。其中禁牧90万亩、休牧520万亩、轮牧10万亩,补播改良231万亩,人工种草8万亩,已垦草原治理10万亩。累计批复总投资18 135万元,其中中央投资15 245万元,地方配套2 890万元。截止2015年,实际完成总投资14 935万元,其中中央投资12 285万元、地方配套2 650万元。详见表1。

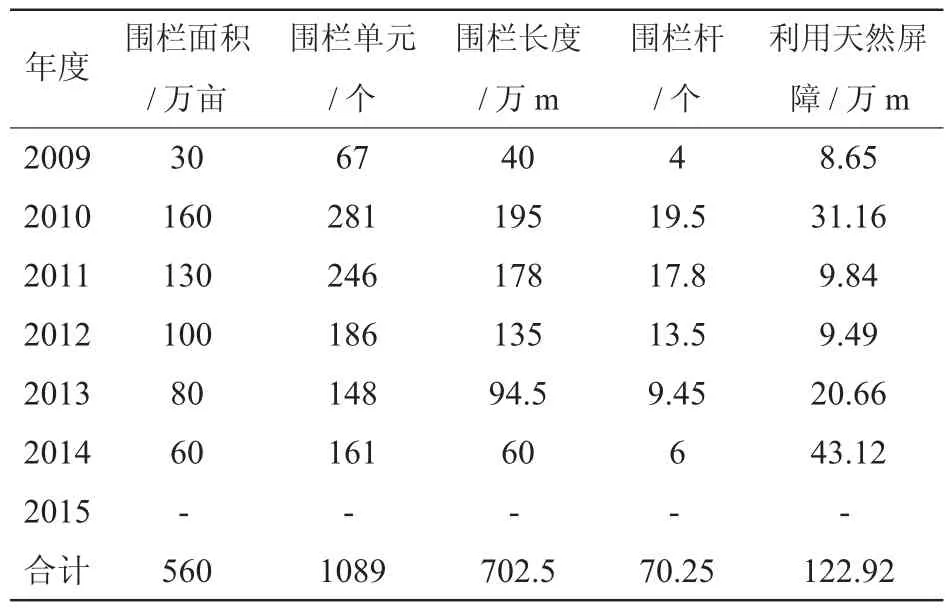

2.2围栏工程完成情况

共完成围栏560万亩,建成围栏单元1 089个、围栏网片702.5万m、围栏杆70.25万根,利用天然屏障122.92万m,涉及18个乡镇的49 188户236 090人,涉及牲畜72.4万个羊单位。详见表2。

表1 环县退牧还草工程项目任务

表2 环县退牧还草工程项目围栏建设

2.3补播改良及人工种草完成情况

共完成补播改良草地211万亩、人工种草8万亩。草种以沙打旺和紫花苜蓿为主,采取人力撒播和机具补播相结合的办法,累计撒播牧草种子136.6万kg。详见表3。

表3 环县退牧还草工程项目补播改良及人工种草

2.4工程管护情况

为了加强围栏设施管护,在禁休牧区设立围栏管护用房,聘用草管员,专门管护围栏。县政府颁布了封山禁牧令,完善管护制度,落实管护责任制,进一步巩固了项目建设成果。县业务部门定期进行鼠害、病虫预测预报,及时组织防治。

3 草地植被恢复情况

3.1草原监测站点建设情况

环县草原站选择代表性强的草原类型布设固定监测点1个、非围栏固定监测点5个,定点监测。每年在牧草生长高峰期,组织相关单位穿越主要草原类型,进行路线监测和数据测定,主要测定地上生物量、盖度、高度等。

3.2草原围栏后植被监测情况

每年8月份,环县草原站以3S技术为主要手段,辅以地面线路调查,分别对禁休牧围栏内外草原进行草地监测。监测结果为:

3.2.12009年项目工程区植被变化情况禁牧区、休牧区、补播改良区草原植被平均盖度分别为56%、53%、59%,比项目实施前提高了16%、13%和11%,比工程区外高7%、4%和10%;平均鲜草产量分别为124.3 kg/亩、121.9 kg/亩和125.5 kg/亩,分别提高了40.3%、37.6%和38%,比工程区外高5.0%、3.0%和6.0%;平均高度31.2 cm、28.9 cm、27.6 cm,比工程区外高4.7 cm、1.9 cm和0.5 cm;牧草平均可食比例81.5%、80.1%、86.3%,比工程区外高5.5%、4.1%和10.3%。

3.2.22010年项目工程区植被变化情况禁牧区、补播改良区草原植被平均盖度分别为57%、59.5%,比项目实施前提高了16.5%、12%,比工程区外高6%、9.5%;平均鲜草产量125.4公斤/亩、126.2公斤/亩,分别提高了41.2%和38.6%,比工程区外高5.2%、6.1%;平均高度31.6厘米、28.3厘米,比工程区外高4.89厘米、0.54厘米;牧草平均可食比例82.2%、86.9%,分别比工程区外高5.7%、10.5%。

3.2.32011年项目工程区植被变化情况禁牧区、补播改良区草原植被平均盖度分别为57.8%、56%,比项目实施前提高了16.1%、10.3%,比工程区外高6.5%、9.4%;平均鲜草产量126.3 kg/亩、126.5 kg/亩,分别提高了40.9%和38.6%,比工程区外高5.4%、6.7%;平均高度31.8 cm、28.5 cm,比工程区外高4.7 cm、0.46 cm;牧草平均可食比例82.5%、87.3%,分别比工程区外高5.7%、10.6%。

3.2.42012年项目工程区植被变化情况禁牧区、补播改良区草原植被平均盖度分别为59%、75%,比项目实施前提高了2%、2.3%,比工程区外高3%、9%;平均鲜草产量133.23 kg/亩、138.88 kg/亩,分别提高了4.2%和7.37%,比工程区外高4.05%、6.27%;平均高度20 cm、26.5 cm,比工程区外高0.96 cm、0.44 cm;牧草平均可食比例86.8%、87.5%,分别比工程区外高0.2%、2%。

3.2.52013年项目工程区植被变化情况禁牧区、补播改良区草原植被平均盖度分别为61%、74%,比项目实施前提高了2.1%、3.2%,比工程区外高4%、9%;平均鲜草产量135.7 kg/亩、139.2 kg/亩,分别提高了2.47%、4.65%,比工程区外高3.2%、4.3%;平均高度19 cm、25.5 cm,比工程区外高1.5 cm、3.6 cm;牧草平均可食比例84.2%、88.3%,分别比工程区外高0.15%、2%。

3.2.62014年项目工程区植被变化情况禁牧区、补播改良区草原植被平均盖度分别为55.33%、63.4%,比项目实施前提高了1.8%、2.6%,比工程区外高1.1%、3.2%;平均鲜草产量124.6 kg/亩、137.9 kg/亩,分别提高了2.3%、4.65%,比工程区外高1.3%、4.2%;平均高度20.35 cm、26.5 cm,比工程区外高1.7 cm、2.6 cm;牧草平均可食比例83.7%、89.7%,分别比工程区外高0.25%、2.3%。

3.3植被恢复效果

监测结果显示,环县通过退牧还草工程的实施,减轻了草原放牧压力,工程区草原植被平均盖度、高度、鲜草产量和可食比例与项目实施前和工程区外相比均有提高,植物群落朝着趋于稳定的方向发展。

4 项目实施效益分析

4.1经济效益

工程建成后,草原草场平均产草量由建设前89 kg/亩提高到119 kg/亩。休牧、轮牧区天然草原累计增产鲜草10.9万t、补播区增产鲜草5.3万t,项目区共增产鲜草16.2万t,累计新增产值6 480万元。同时,通过饲草基地、棚圈等牧业基础设施建设进一步加强,牧草贮备量增加,品质改善,抗灾能力增强,仔畜繁殖成活率可达到95%以上,出栏率提高4~8个百分点,间接经济效益更为可观。

4.2社会效益

通过项目的实施,广大牧民群众逐步认识到了草场资源的价值,增强了农牧民的保护意识,建立了基本草原保护、禁牧制度,草畜平衡状况得到改善。特别是通过牲畜暖棚建设、畜种改良、人工草地等后续产业开发,草地畜牧业基础设施得到较大改进,规模化、舍饲化、标准化养殖得到快速发展。截止2015年底,全县建成养羊专业村74个、养羊专业合作社169个,累计调引优质种羊16万只,羊饲养量达到206.71万只,其中出栏75.42万只。

4.3生态效益

补播改良区内紫花苜蓿、沙打旺等饲用价值较高的牧草比例大幅提高。围栏后牧草平均高度、盖度、产草量、可食比例及牧草品质,较围栏前和工程区外有显著提升。草原“三化”特征明显减轻,草地生态环境有所改善,草群植被自然更新,植被结构趋于合理,草地生态系统相对稳定,草地生产力提高,达到或超过了预期目标。

参考文献:

[1]甘肃省草原总站.甘肃草地资源[M].兰州:甘肃科学技术出版社,1999:20-21.

[2]林慧龙.环县典型草原放牧家畜践踏的模拟研究[D].甘肃:兰州大学,2007:20.

[3]谢文章,孙义.陇东黄土高原草地农业资源利用现状分析-以甘肃环县为例[J].草业科学,2011,28(2):331-333.

[4]敬水芳,常生华.环县天然草原退化现状与治理对策[J].草业科学,2002,19(3):9-11.

(编辑:高真贞)

中图分类号:S812.6

文献标识码:A

文章编号:1006- 799X(2016)07- 0094- 03

作者简介:贺怀刚(1981-),男,甘肃宁县人,畜牧师,主要从事畜牧技术研究推广工作。

通讯作者:李发杰(1981-),男,甘肃庆城人,畜牧师,主要从事畜牧技术研究推广工作。