变化环境中的城市健康与福祉

——系统的分析视角*

张 艺Franz Gatzweiler朱永官1 中国科学院城市环境研究所 中国科学院城市环境与健康重点实验室 厦门 3610212 国际科联城市健康与福祉计划国际办公室 厦门 361021

变化环境中的城市健康与福祉

——系统的分析视角*

张 艺1,2Franz Gatzweiler1,2朱永官1**

1 中国科学院城市环境研究所 中国科学院城市环境与健康重点实验室 厦门 361021

2 国际科联城市健康与福祉计划国际办公室 厦门 361021

摘要随着城市人口的不断增加,城市环境的不断变化,城市健康与福祉问题已经得到了国际社会高度关注。在城市环境中,各种复杂的影响因素及各因素之间的反馈机制都会影响居民的健康与福祉。城市健康问题的解决,不仅需要科学家的研究,还需要政策制定者以及所有利益相关方的共同参与。文章结合中国城镇化现状和城市的健康问题,介绍国际科联城市健康与福祉研究计划,并将系统研究城市健康的方法应用到中国新型城镇化战略中。

关键词城市健康,居民福祉,系统分析方法,中国新型城镇化

DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.2016.05.012

*资助项目:全球跨学科研究计划——变化的城市环境下的健康与福祉:系统的分析方法

** 通讯作者

修改稿收到日期:2016年5 月7日

城市健康与福祉是指城市居民体格、精神及社会之完全健康状态。影响城市居民的健康因素有很多,除基因遗传外,最重要的因素是其所生存的城市环境和卫生服务的可及性。城市环境并不仅限于物理环境,即自然和人工环境,还包括社会环境[1],如社会公平、文化差异、制度限制等。这些复杂的影响因素会随着时间的不断变化,它们之间也是相互影响的,这种复杂和动态的关系需要用系统的分析方法来研究。

城市健康与福祉问题已经得到了国际社会高度关注。21 世纪是城镇化的世纪。2007 年,世界城市人口首次超过了农村人口,当世界人口不断向城市聚集时,城市环境将如何影响和决定居民的健康与福祉?这一科学问题也将对全球和各个国家的健康目标能否实现产生影响[2]。联合国、世界卫生组织、欧洲、美国与日本等国际组织和发达国家都制定了与城市健康主题相关的各种计划。2015 年通过的联合国 2030 年可持续发展议程 17 个可持续发展目标中,虽然没有单独提到城市健康的可持续发展目标,但有两个目标与城市健康与福祉相关,分别是:目标 3—确保健康的生活方式,促进各年龄段所有人的福祉;目标 11—建设具有包容性、安全、有弹性和可持续的城市住区。1986 年至今,世界卫生组织已经在欧洲实行了 30 年的健康城市项目。全球已有超过 4 000 个城市加入了世界卫生组织的全球健康城市网络。美国从 1979年实施的 10 年期“健康美国人计划”(Healthy People),到目前正在实施第 4 个 10 年计划——“健康美国人 2020”(Healthy People 2020)。日本也正在实施第 2 个“健康日本 21”(Healthy Japan 21)国家健康促进行动规划。2014 年 12 月,由国际科学理事会(ICSU)发起、联合国大学(UNU)和国际医学科学院组织(IAMP)共同支持的为期 10 年的全球跨学科研究计划——变化的城市环境下的健康与福祉:系统的分析方法(Health and Wellbeing in the Changing Urban Environment: a Systems Analysis Approach)——就是应用系统的分析方法研究城市健康与福祉问题的倡议,本文将结合中国新型城镇化中的城市健康问题,介绍该研究计划所倡导的系统的研究目标、内容和方法,并阐述如何运用系统的方法指导中国新型城镇化战略的实施。

1 中国的城镇化和城市健康问题

中国的快速城镇化引发出许多城市健康问题。2011年,中国城镇人口首次超过农村人口。预计到 2025年,全国人口的 70%(约 9 亿人)将生活在城镇。根据2014 年联合国发布的《世界城镇化展望》,在全球 28 个人口超千万的超大城市中,中国占 6 个。中国跟世界其他地区一样,城市居民面临三重健康威胁:艾滋病毒、结核病、肺炎、腹泻病等传染病;哮喘、心脏病、癌症和糖尿病等慢性非传染性疾病;以及暴力和包括道路交通伤害在内的各种伤害。除此之外,中国城市健康呈现出一些新的特点,城市的居民间卫生条件和医疗服务出现了明显的差异,反映在水和卫生设施、职业卫生与安全、伤害、精神卫生、传染病和非传染病、医疗保险等方面 。最终导致城市居民健康状况的不平等。中国城镇化引发的健康问题还有:环境污染对城市健康的危害、抗生素的滥用、耐药性的传染性疾病、食品安全等。

城市环境和居民健康问题已经得到政府的高度重视。健康城市在我国已上升到了国家战略的高度。一系列国家层面的文件正在陆续出台。2014 年 12 月,国务院印发《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》,明确指出:借鉴国际经验,建立健康城市建设指标和评价体系,研究推广健康城市建设的有效模式。2016 年 1月,国家卫计委全面启动《健康中国建设规划(2016—2020 年)》编制工作,该规划将成为未来 5 年推进健康中国建设的纲领性文件。此外,《健康中国建设 2030 纲要》《“十三五”卫生与健康规划和深化医药卫生体制改革规划》也在加紧制定中。

2 城市健康与福祉全球研究计划

城市健康与福祉研究计划起源于 2002 年在巴西里约热内卢举行的第 27 届国际科联大会,这次大会确定了健康和福祉将作为国际科联未来的重点科学议题。2011年,在意大利罗马召开的第 30 届国际科联大会上以压倒性的优势通过了成立一个 10 年国际科学计划的倡议,并全球招募该国际项目办公室的落户地。2013 年11月27日,经专家评审,国际科联正式宣布城市健康与福祉国际计划办公室落户中科院城市环境所,该全球研究计划得到中科院、中国科协以及厦门市政府的大力支持。

该研究计划名称中“健康与福祉”是要强调,健康不仅仅是体格上的健康,而且是行为和社会意义上的健康,比如精神疾病、认知障碍、心理问题、抑郁症等都是同等重要的健康要素。城市健康与福祉国际计划是以提高整体健康状况、降低健康不平等和加强城市整体福祉三大目标为导向,利用系统的分析方法将城市健康问题放到一个复杂的动态系统中来考虑,用协同设计(co-design)和协同制造(co-produce)知识的方式,实现跨学科、跨部门和跨组织的合作。

2.1 系统的研究方法

系统的研究方法是将城市环境看成一个复杂的、有自适应能力、变化的系统。可以从科学层面和社会层面两方面来理解。在科学层面上,系统的研究方法不仅仅是考虑影响健康的多方面因素,更要考虑多因素之间相互作用及其反馈机制。由于系统的研究方法仍然是很宽泛的概念,现有的系统研究方法可分为以下 3 类:(1)构建系统的理论模型,包含影响因素及其动态的相互作用关系;(2)开发模拟系统模型,用于模拟和预测系统要素间的相互关系;(3)系统的数据结构,分析所需要的数据的来源可以是多样的,包含空间的、视觉的、时间序列的、定性和定量的数据等。在社会层面上,系统的研究方法意味着跨学科、跨部门、跨组织间的合作[3]。协同设计(co-design)和协同生产(co-produce)知识要求科学家、政策制定者、非政府组织、企业家、普通民众能参与到发现问题、理解问题、解决问题的整个过程中,共同形成有用的知识,并将知识转化成可以实施的政策,用于问题的解决。

2.2 研究计划的工作重点和组织结构

城市健康与福祉计划的工作重点有:(1)促进并协调不同城市健康研究项目的合作;(2)开发新的系统方法论并确定数据需求;(3)培养科研队伍和增强科研能力;(4)促进科学家与政策制定者的交流和合作。

该计划的组织结构由以下几部分组成:(1)由全球跨学科的专家组成的科学委员会负责规划和监管;(2)国际项目办公室负责落实科学委员会的决议;(3)由国际科联的非洲、亚太、拉美、加勒比海等地区办公室以及国际医学科学院组织和联合国大学组成的覆盖全球的科研网络;(4)其他国际组织和基金会共同建立的合作网络。

2.3 已取得的进展

在促进城市健康领域的研究交流与合作方面,城市健康与福祉项目已成功举办和协办了多次国际学术研讨会,2014 年 12 月,举办了全球健康领域专家的研讨会,并发表了关于城市健康研究的《厦门宣言》;2015 年 10月,与“未来地球”国际项目共同举办了协同设计中国城镇化研讨会,探讨跨学科和跨部门的合作;2015 年11月,举办了城市健康领域的大数据研讨会;2016 年 4 月,举办了科学模型与政策制定研讨会,讨论了科学模型和政策制定之间相互促进的问题。在推动城市健康议题的国际影响方面,2016 年 2 月,推动城市健康主题进入联合国经济和社会委员会关于智慧城市和基础设施建设决议文件中[4]。2016 年 3 月,在国际期刊 Nature Outlook 上发表了以城市健康与福祉为主题的系列报道[5]。

3 中国新型城镇化下城市健康与福祉研究

3.1 中国新型城镇化面临的机遇与挑战

2013 年,中国的城镇化水平只有 53.7%,户籍城镇人口率只有 36%,远远低于发达国家 80%的平均水平[6],为了积极稳妥地推进城镇化,中国制定了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,中国的新型城镇化战略给城镇居民健康带来了机遇和挑战。

新型城镇化战略任务将有助于快速提升城镇化居民的健康水平。优先发展城市公共交通,加快绿色城市、智慧城市、人文城市的建设,强化生态管理制度,实行最严格的环境监管[6],这些举措将提升城市环境质量,减少环境污染,降低能源消耗,为城市居民提供健康的生活工作环境。同时,提升城市基本公共服务水平,将农业转移人口纳入城镇医疗保障体系等举措将使城镇居民的卫生医疗条件和健康服务水平得到极大改善。

中国面临城镇化带来的许多健康挑战。高度依赖能源和资源消耗的增长模式所导致的环境污染,严重威胁着居民的健康。健康的差异和不公平将是未来城市面临的主要挑战,不同人群,尤其是流动人口与固定人口之间,在健康状况和健康服务的可及性上存在着巨大的差异。虽然到 2015年,中国的基本医疗保险已覆盖了95% 的人口[7],但是流动人口往往由于无法享受异地医疗保险而承受较大的医疗负担。随着城市生活方式的改变,吸烟、酗酒、高盐高糖高脂饮食、缺乏身体锻炼等非传染性疾病的健康风险增加,中国的非传染性疾病引起的死亡人数已经占年度死亡总人数的 85%[7]。精神卫生已成为中国重大的公共卫生问题,但中国受过培训的精神卫生专业人员明显不足,全国仅有精神病专科医生 2 万人[7]。

3.2 研究案例:城镇化中农民工健康状况研究

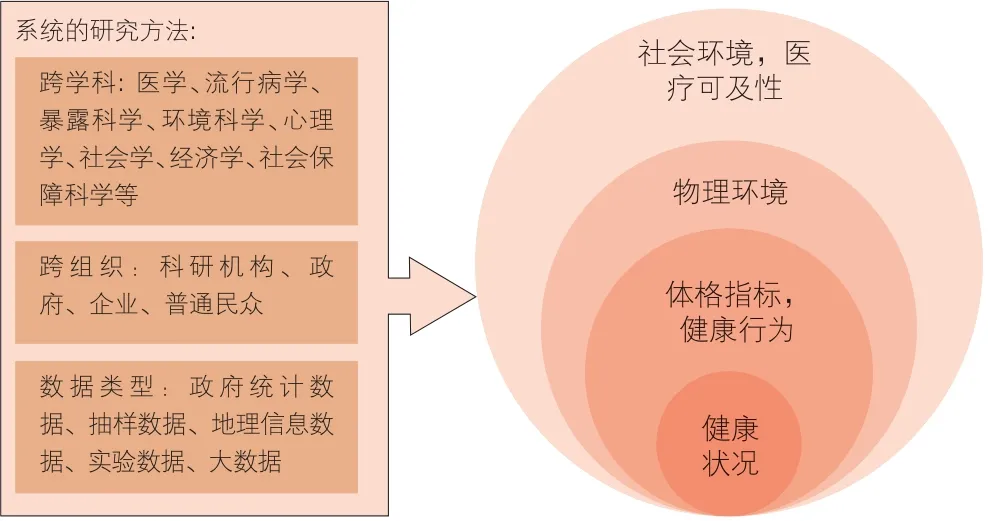

目前农民工已成为我国城镇化新增人口的主体,在2014 年,城镇人口中有 2.34 亿农民工及其随迁家属,他们的健康状况受到了其个人健康行为、居住和工作环境、社会环境、医疗服务的可及性的影响。这些数据收集和分析需要跨学科的研究团队,包含医学、流行病学、暴露科学、环境科学、心理学、社会学、经济学、社会保障科学等。同时,在数据搜集、解决问题、落实政策的过程中,政府部门、医疗部门、企业、社区和大众需要共同参与。这一研究问题可以建立在系统的分析框架下(图 1)。

图1 城镇农民工健康状态的系统研究框架

研究他们的健康状况问题,需要将各种数据结合到一起,首先,需要收集其个人健康行为和人口统计背景的数据,这些数据来自调查问卷、医学指标、门诊及住院的数据、疾病防控防治的数据。其次要对其物理环境中健康风险进行评估,生活环境中的健康风险主要来自于环境污染、居住卫生状况,工作的健康风险主要来自职业伤害和暴露污染源。环境学家对其在生活和工作环境中的污染源取样,并在实验室分析出其成分、含量和动力学过程。暴露科学家对其暴露评估,确定暴露源和剂量与反应关系[8]。流行病学专家需要搜集相关的个体信息和可能的健康风险信息,通过病例对照和队列研究,确定健康风险与健康结果之间的因果关系。将遥感技术和移动终端的传感器技术结合起来收集地理信息数据,利用流行病学的空间分析技术,可以在地理信息、流行病特征和健康风险之间建立联系[9]。心理学家和社会学家将通过问卷调查和访谈的方式评估社会关系和社会网络对其心理健康影响。经济学家和社会保障学家从效率和效益的角度分析医疗服务、个人收入和医疗支出,考虑医疗服务可及性对其健康的影响[10]。

本案例中所叙述的系统的数据收集方法并不是简单的将不同的数据简单的组合在一起,而是发现不同数据间是如何相互影响的。农民工的个体信息,物理环境数据,社会环境数据和医疗服务数据之间都是相互作用。比如个人的收入状况会影响其居住环境的选择、出行方式的选择。所以,系统的数据研究方法将有助于政策制定者看到问题的全貌,作出更科学的决策。

4 结语

在变化的城市环境中,影响居民健康和福祉的因素是复杂和动态的。面对复杂的系统问题,用系统的视角来考虑将更有助于我们理解和解决问题。系统的角度并不是强调研究的广度而忽略研究深度,而是强调关注各影响要素间的相互作用。同时复杂系统问题的解决不能仅依靠科研部门,而是需要所有利益相关者共同参与到问题的认识和解决当中。

我们这代人将有机会见证一个全民健康和健康城市的新世界[11,12]。正如习近平总书记指出,没有全民健康,就没有全面小康。李克强总理也强调,健康是幸福之基。中国的新型城镇化战略的实现中,保障城镇居民的健康与福祉将会成为至关重要的一环。只有坚持以人为本,统筹考虑环境、经济、社会各系统要素对居民健康的影响,才能实现健康城市的发展目标。

致谢 该国际计划办公室得到中科院、中国科协和厦门市人民政府的支持,在此表示感谢。

参考文献

1 Galea S, Vlahov D. Handbook of urban health : populations, methods, and practice. New York: Springer, 2005: 5-7.

2 Freudenberg N, Klitzman S, Saegert S, editors. Urban health and society: interdisciplinary approaches to research and practice. San Franciso: Jossey-Bass, 2009: 3-10.

3 ICSU. Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in the changing urban environment: a systems analysis approach. Paris: International council for science, 2011.

4 UN. Smart cities and infrastructure. Geneva: UN Economic and Social Council, 2016. Report No.: E/CN.16/2016/2.

5 Hodson R. Urban health and well-being, Nature, 2016, 531(7594): 49.

6 中共中央国务院. 国家新型城镇化规划(2014-2020年). 2014.

7 世界卫生组织. 中国-世卫组织国家合作战略(2016-2020). 2016.

8 David Ball. Environmental health policy. Open university press, McGraw-Hill Education (UK), 2006: 30-66.

9 Pfeiffer D, Robinson T, Stevenson M, et al. Spatial analysis in epidemiology. Oxford University Press, 2008: 80-107.

10 德拉蒙德. 卫生保健项目经济学评估方法. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 6-27.

11 Jamison D T, Summers L H, Alleyne G, et al. Global health 2035: a world converging within a generation. The Lancet, 2013, 382 (9908): 1898–1955.

12 Rydin Y, Bleahu A, Davies M, et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. The Lancet, 2012, 379 (9831): 2079-2108.

张 艺 中科院城市环境所助理研究员,国际科联城市健康与福祉项目科学专员。获德国波恩大学博士学位,现主要从事城市人口健康影响因素研究。E-mail: yzhang@iue.ac.cn

Zhang Yi Assistant researcher at Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences. Science officer in the ICSU programme on Urban Health and Wellbeing. He received his Ph.D from University of Bonn in Germany. His current research interest is on the health determinants of urban population. E-mail: yzhang@iue.ac.cn

朱永官 男,中科院城市环境所所长、 研究员, 长期从事环境土壤学和生物地球化学研究, 曾获国家自然科学奖二等奖 (排名第一) 和发展中国家科学院 (TWAS) 科学奖。2002年获得国家杰出青年基金。先后主持国家自然科学重大项目、 中科院知识创新工程重大项目和战略性先导专项 B 等项目。曾任联合国原子能机构科学顾问, 现任国际科学理事会 “城市环境与健康” 国际计划科学委员会委员, 以及多个国内外学术期刊的主编、 副主编和编委。研究成果先后得到 Science、 Nature 等刊物的专文评述和报道。E-mail: ygzhu@iue.ac.cn

Zhu Yongguan Male, Professor of soil environmental sciences and biogeochemistry, is the director general of the Institute of Urban Environment, CAS. Professor Zhu is a leader in taking multi-scale and multi-disciplinary approaches to soil and environmental problems, for example his systematic contribution to the understanding of the dynamics of arsenic in soil-plant systems and human health impacts. He is a scientific committee member for the ICSU program on Human Health and Wellbeing in Changing Urban Environment, and served for nine years as a member of Standing Advisory Group for Nuclear Application, International Atomic Energy Agency(2004-2012). Professor Zhu is the recipient of many international and Chinese merit awards, including TWAS Science Award 2013, National Natural Science Award 2009. E-mail: ygzhu@iue.ac.cn

(相关图片请见彩插二)

Health and Wellbeing in the Changing Urban Environment: A Systems Analysis Approach

Zhang Yi1,2Franz Gatzweiler1,2Zhu Yongguan1

(1 Key Lab of Urban Environment and Health, Institute of Urban Environment, Chinese Academy of Sciences, Xiamen 361021, China; 2 International office of ICSU programme on urban health and wellbeing, Xiamen 361021, China)

AbstractWith the increasing urban population and the changing urban environment, the health and wellbeing of urban population has been paid more and more attention. In urban systems, a variety of complex and dynamic variables and feedbacks between them can influence population health and wellbeing under rapidly changing urban environment. A systems approach defines the city as a complex adaptive system and recognizes the multiple values generated by the urban system for the health and wellbeing of its inhabitants. It is not enough to rely on science community for addressing the dilemma of urban health. Participatory research is important for all the stakeholders including scientists and policymakers. This paper introduces the 10-year ICSU programme on Health and Wellbeing in the context of China health problems and beyond. We emphasize the system analysis approach in urban health wellbeing research and aim to apply to the China newtype urbanization.

Keywordsurban health, population wellbeing, system analysis, China new-type urbanization