明清浙江中心地交流与中介型小城镇的崛兴

——以宁绍平原为样本

邹赜韬

(宁波大学 科学技术学院,浙江 宁波315211)

明清浙江中心地交流与中介型小城镇的崛兴

——以宁绍平原为样本

邹赜韬

(宁波大学科学技术学院,浙江宁波315211)

摘要:明清宁波府与绍兴府之间存在着密切的中心地交流,其路线受自然因素影响而定址于“管状路径”。在管状路径上生出了一批附着于水陆交通线的中介型小城镇。通勤(能力)、匪患等不安全因素制约、商贸需求的延宕及交通枢纽制约是时间地理学视角下有关中介型小城镇阜盛的发展基本原因。明清宁绍之间的中介型小城镇存在着因距中心地远近而导致的发育成熟度差别,这也左右着管状路径内小城镇的发展及其于中心地的格局联系。“五口通商”后,既有的中介型小城镇联系格局被打破。民国现代交通的大变局使明清宁绍间中介型小城镇出现出路分化,部分入城市,部分退化殆亡。

关键词:中介型小城镇;中心地;宁绍交流;崛兴

20世纪80年代初,原杭州大学马裕祥教授发表了《宁波港口城市发展的经济地理分析》这一名作。在文中,马老指出:

沿宁波盆地周围山麓地带又出现了横溪、西坞、溪口、慈城、柴桥等聚落。……这些聚落原是分散、闭塞,缺乏相互联系的农村型集市性聚落,只自宁波兴起以后,它们才成为宁波港口城市的腹地物资集散网点和零售商业性集镇。随着与宁波中心城市的关系日益紧密,这些小城镇的性质、职能及其地区结构等方面都不断出现了新的变化,日渐成为城乡联系的重要据点。[1]

世纪之交,陈国灿、奚建华教授也在《浙江古代城镇史》中表达了类似观点:

(明清)不仅(浙江)区域内各种农产品和手工业品流通频繁,而且跨区域的远距离贩运也极为活跃。正是在此基础上,兴起于宋代的乡村市镇得到迅猛的发展。[2]

纵观宁绍平原小城镇的发展史,马老及陈、奚二位教授这一洞见确乎如实。然未尽人意的是,马老以及包括陈、奚二位教授在内的此后三十余年的学人,均未能进一步契合区域案例来深入探讨马文中这些小城镇在区域性中心城市变迁制导下的沿革经历;也鲜有从历史城镇地理研究视角,深透地解构马文中这些小城镇之间的空间联系以及各自平面形态摊布过程的佳作。此外,马文中这些小城镇衰颓的时间节点以及其主体原因也尚待学界给予判定和诠释。本文拟将马文中的这些小城镇定名为“中介型小城镇”。以明清时期的宁绍区域往来为背景,运用地方志、报纸、历史地图等资料,尝试参借时间地理学研究法,讨论中介型小城镇在宁绍平原两端中心地城市的磁场作用*中心地理论由德国城市学家克里斯塔勒(W.Christaller)以及经济学家廖士(A.Lösch)分别于20世纪三四十年代提出。中心地(Central Place),即向居住在它周围地域(尤指农村地域)的居民提供各种货物和服务的聚落。中心地间的磁力场作用即空间相邻的两个同级别中心地在实力比较语境里对周边低级聚落的吸附作用。中的地理区位、崛兴始因、联系格局。并拟就中介型小城镇在民国前叶以降的消减现象提出基于交通史视角的解释。囿于笔者学力,本文定有所欠缺,祈请方家有以教我。

一、明清宁绍间经济交流与管状主体路径

明清宁波府与绍兴府,中心城址的物理距离约90千米,足可谓近邻。宁波府“西由高桥镇车厩市之六埠镇,绍兴府余姚县界六十里……西北由樟桥镇、慈溪县渔溪市至桐下湖,绍兴余姚县界八十二里”[3],行政区划上两者东西紧贴,犬牙交错,是共存共生的两个地域片区。恰如“地理学第一定律”所指出的,作为直接相邻的,处于同一政治层级的两个地方单元,明清时期宁波府与绍兴府有着紧密的互补性经济交流。具体而言,我们认为明清宁波府与绍兴府的经济联系主要集中在三个方面。其一,如斯波义信在其《宁波及其腹地》中所阐明的,“由于杭州湾和长江口的浅滩和潮汐影响,来自中国东南的远洋大帆船被迫在宁波卸货,转驳给能通航运河和其他内陆航道的小轮船或小帆船,再由这些小船转运到杭州”[4],绍兴的海港缺失得到了宁波优良的“和义门、渔浦门港区”“东渡门、灵桥港区”[5]的优势填补。如此,我们可以得出第二点,绍兴府在地缘上居于宁波府与省级中心杭州为代表的浙西以及辐射更远的浙北地区之间,同时又是北浙江交通命脉——浙东运河的重要节点城市,其对于宁波古港的宏观经济腹地延展功不可没。其三,由于宁绍地区在明清时期的产业构成有细节上的差别,宁波府盛产海货、舶来品进口量大:据对雍正《宁波府志》的统计,宁波主产的“鳞之属”,即海鲜鱼类共计51种,此外还有蛏子、黄蛤等甲壳类海鲜——“介之属”25种,[6]其种类之丰富和产出之巨硕非是时绍兴所能媲美。同样,正如前文所引斯波义信所论,古宁波港的国外舶来品进口水平也是当时绍兴地区不能望其项背的。但明清时期绍兴府相较宁波府也有其物产特色:绍兴府优产美酒,日使策彦周良《入明记》就载绍兴府城内遍布帘铭为“佳酿”“酒海”“时新清酒”等的酒肆。此外康熙《绍兴府志》所载的竹纸、蒲席[7]等特产在宁波府及其周边聚落都有着良好的消费市场。由是,明清时期宁绍之间的物产互补性已然深刻地渗透到小微消费网点中,走近寻常百姓的平凡生活。明清宁绍之间的贸易往来也较为有力地刺激了浙江区域宏观经济的复苏发展,如按有明一代的课税,规模化的渔获要缴纳“鱼课”:“洪武十八年,令各处鱼课皆收金、银、钱、钞……湖广,广西,浙江鱼课办纳银者,每一两折钞一百贯”[8]。若是,上文所提及的宁波、绍兴间的水产贩卖业,就为宁、绍二府带来优渥的财政进账。

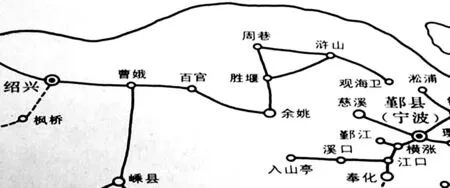

宁波府城(今永丰路——和义路——江厦街——灵桥路——长春路——望京路连线内区域)与绍兴府城(今绍兴主城区8.32平方千米的保护区域)之间横亘着连绵的四明山脉、翠屏山区、东山、西山及蒿尖山等海拔较高、形势较险峻的山地丘陵,仅在今杭甬高速与319省道两线之间,丰石线——百悬线周边及92国道与平陶公路夹域内有着平均宽度67千米的狭窄山间平原地带。此外,绍兴府与宁波府虽有滨海的小纵深弧凸状沿海平原区,但由于其实际距离远较山间平原带长,且易受台风、海溢等自然灾害影响,作为通勤路径的可行度较低。在这样的自然地理条件下,宁波府与绍兴府之间狭长的“管状通道”就别无对手地被遴选作明清时期宁绍经济往来的最优陆路途径。同时,这一“管状通道”的平原地貌本身就是余姚江、曹娥江水系的堆积塑造结果,其上流淌的,由余姚江在丈亭二分后的慈江、姚江以及曹娥江流域的诸钱塘江三级支流也是宁波府与绍兴府之间天然的、高效的媒介。自西晋贺循时代以来浙东运河的走法就较好地应证了这一交通方式的可靠性。直至晚清,还可见“绍兴商人周月槎由甬回越,船经湾头”[9]的记载。如是,在明清时期的宁波府与绍兴府之间的“管状地带”内,并存着偏向外缘山麓的陆上通途与定位于地带中心部位的水运渠道。水陆两路交相辉映,构筑了是时宁绍沟通的“大动脉”。

图1 明清宁绍间的管状路径

二、“管状路径”上中介型小城镇的梳理

明中叶伊始,浙江省州县城市得以基本恢复元气,交流日趋阜盛。于是乎,宋元时期还基本是散村等基础聚落形态的,宁波府与绍兴府之间的中介型小城镇就借这中心地往来渐增的良好机遇璀璨登场。以下我们就尝试依据方志所载的古地图遗存以及疆域、道里记资料,逐个梳理明清时期宁绍之间的中介型小城镇。

明清宁绍间的水路启自宁波府城望京门,借由长约2.6千米的西塘河在大西坝转入大西坝河(余姚江),旋即经高桥。过大西坝后,在江口,慈江与姚江互通水道“刹子港”的南节点分岔二路,北路走慈江,过夹田桥至慈溪县治后再经太平桥、方渡、罗渡、张渡、祝渡、顾埠后过河姆渡、城山渡至丈亭,姚江与慈江在丈亭合一。出丈亭,反溯姚江上游,入余姚县辖境。继续西行,经由赵家浦、邵家渡、下陈渡进通济桥西、城南水门达余姚县治。沿岸依次有湾头市、姜家渡市。别余姚县治后,走舜江经双眼堰、单眼堰、西湖堰到斗门壩,折西南行通明江(十八里河*《余姚县志》载:“上虞县十八里河自西南来注之”。[10]),过小渣湖,到西界桥入上虞县境,沿岸有谢家桥市、界市。此后过老闸,到上虞县治。离上虞县治后,过梁湖壩,沿岸有梁湖镇。水路出梁湖镇后随即横渡曹娥江,走浙东运河线路,沿岸依次有陶堰市、樊江市、皋埠市;之后,顺南大港及迪荡、密湾江南的运河水道,自绍兴城东南稽山门进入绍兴府城。*参照[清]道光《会稽县志》卷6《水利志》,绍兴王氏抄本。台北,成文出版有限公司,1983年。同时参鉴(清)嘉庆《山阴县志》卷5《城廨桥道关津之属》。台北,成文出版有限公司,1983年在上述途径地中,有如下中介型小城镇:高桥、半浦、顾埠、丈亭、谢家桥市、湾头市、姜家渡市、梁湖、陶堰市、樊江市、皋埠市。*正如学界所普遍理解的,中晚明以降的江南“市”与“镇”基本类同,故在此我们将主要的“市”亦视为小城镇。“明中叶以后……市镇发展总体上呈现出相似的面貌,而‘市’与‘镇’的实质区别也进一步模糊化。”参见谢湜《高乡与低乡:11—16世纪江南区域历史地理研究》:北京,生活·读书·新知三联书店,2015年,第189页

依照明清宁绍间陆路所过县及以上级别节点,我们可将这条线路分划为3段:1.宁波府至余姚县(直线距离约42千米),分南北两支;2.余姚县至上虞县(直线距离29千米);3.上虞县至绍兴府(直线距离27千米)。以下我们就胪列明清宁绍间陆路中介型小城镇。

第一分段北支,有如下中介型小城镇:费市、洪塘、三七市、丈亭。过丈亭后,正西行13千米至余姚。其中,三七市“每月逢三、五、七、十市”[11],并非是固定聚落,因而只是在开市时担纲中介型小城镇的职能。

第一分段南支,有如下中介型小城镇:高桥、大隐、陆埠。过陆埠后,西北行10千米至余姚。

第二分段,有如下中介型小城镇:马渚、驿亭。过驿亭后,西南行7千米至上虞。

第三分段,有如下中介型小城镇:道墟、皋埠市。过皋埠市后,向西南行7千米至绍兴府城。*以上路线及地名参考:浙江省测绘与地理信息局《浙江古旧地图集》北京,中国地图出版社,2011年;[清]《浙江全省舆图并水路道里记》,民国四年石印本;[清]嘉庆《重修一统志》,卷291《宁波府一》;[清]乾隆《宁波府志》,卷1《舆图》台北,成文出版有限公司,1974年;[清]乾隆《绍兴府志》,卷1《舆图》台北,成文出版有限公司,1975年;[清]光绪《上虞县志校续》,卷1《方舆图》台北,成文出版有限公司,1975年;[清]雍正《慈溪县志》,卷1《舆地》台北,成文出版有限公司,1975年;[清]光绪《余姚县志》卷1《疆域》台北,成文出版有限公司,1983年

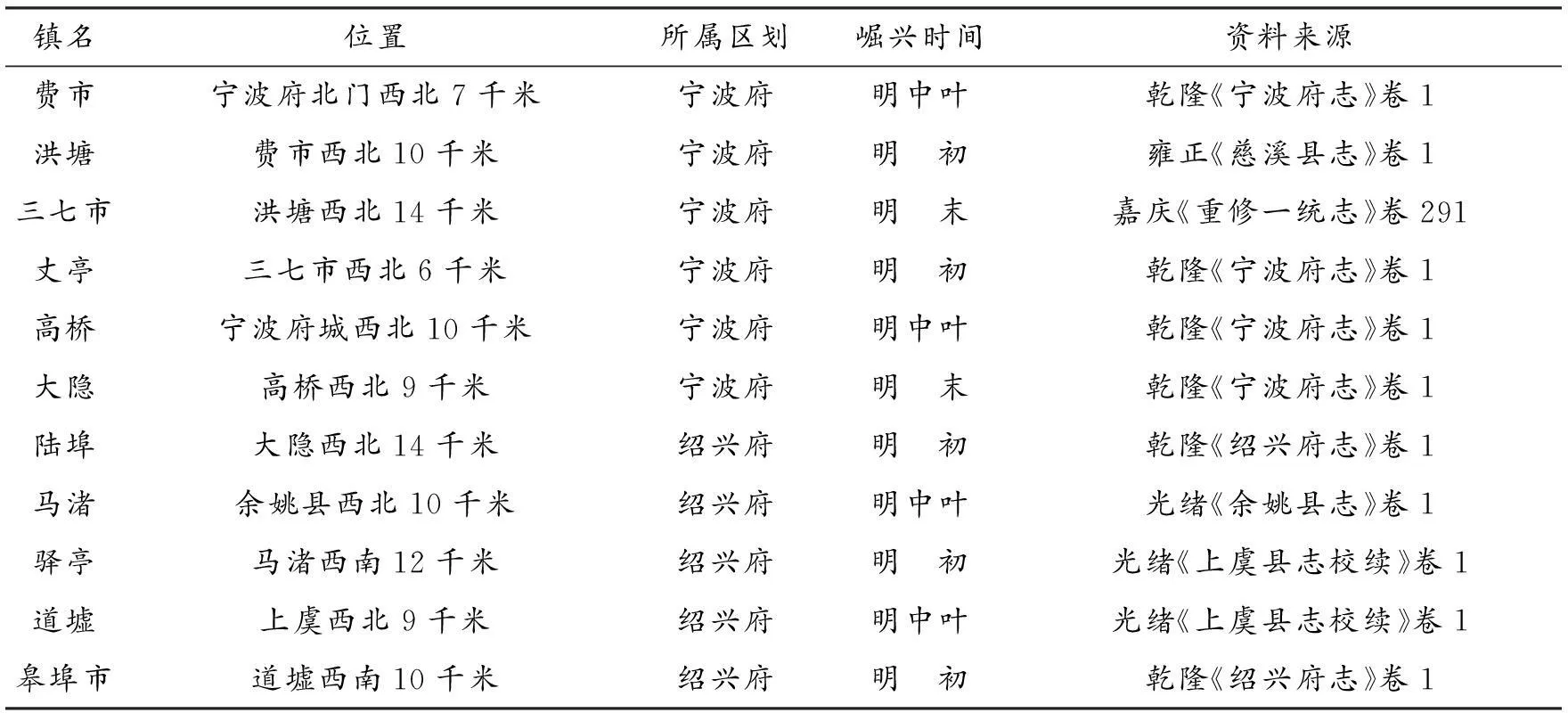

我们将上述水陆路中介型小城镇的基本信息汇总成了下文二表,以资参阅。

需要指出的是,本文所梳理的中介型小城镇并非囊括了明清宁绍之间所有的可停歇据点。据《入明记》显示,在明清浙东运河的沿岸,设有官办的“安远驿”“四明驿”“车厩驿”“姚江驿”“曹娥驿”“东关驿”等驿站*参见策彦周良著,牧田諦亮校订。《策彦和尚初渡集·再渡集》,佛教文化研究所,1955年,第101~107页,感谢刘恒武师、马敏师兄的指点。,这些驿站的部分功能与中介型小城镇相吻合,然而,其空间规模及拓展水准却远居于中介型小城镇之下,诸多驿站还倚赖中介型小城镇补给以维系。

三、“组合制约”与明清宁绍间中介型小城镇的崛兴

肇始于20世纪70年代的“时间地理学”在研究人类在时间、空间中的活动时,创制了“综合制约”这一概念,用以描述多项目共同的对人类空间行动的阻滞作用。“组合制约影响……何时、何地以及多久才能参与到其他个体或物体的活动之中。组合制约在很大程度上决定了发生在个体日常行为棱柱里的路径模式。”[12]明清宁波府与绍兴府之间往来客、货流的组合制约也在上述规律的作用下,促发了前揭“管状”路径上中介型小城镇的空间崛兴。本节我们就不妨来尝试重构明清宁绍间“组合制约”现象与中介型小城镇崛兴的联系,以期管窥中介型小城镇崛兴之主因。

表1水路中介型小城镇一览表

镇名位置所属区划崛兴时间资料来源高桥宁波府城西北10千米宁波府明中叶[清]《浙江全省舆图并水路道里记》半浦高桥西北3千米宁波府明中叶《浙江古旧地图集》顾埠慈溪县西北11千米宁波府明中叶乾隆《宁波府志》卷1丈亭顾埠西北5千米宁波府明 初乾隆《宁波府志》卷1谢家桥市丈亭西北7千米绍兴府明中叶乾隆《绍兴府志》卷1姜家渡市三峰山口与界桥连线间的姚江河道畔绍兴府明中叶乾隆《绍兴府志》卷1弯头市三峰山口与界桥连线间的姚江河道畔绍兴府明中叶乾隆《绍兴府志》卷1梁湖上虞东南3千米绍兴府明 初光绪《上虞县志校续》卷1陶堰市绍兴城东北绍兴府明 末乾隆《绍兴府志》卷1樊江市绍兴城东北8千米绍兴府明 末乾隆《绍兴府志》卷1皋埠市绍兴城东北7千米绍兴府明 初乾隆《绍兴府志》卷1

表2陆路中介型小城镇一览表

镇名位置所属区划崛兴时间资料来源费市宁波府北门西北7千米宁波府明中叶乾隆《宁波府志》卷1洪塘费市西北10千米宁波府明 初雍正《慈溪县志》卷1三七市洪塘西北14千米宁波府明 末嘉庆《重修一统志》卷291丈亭三七市西北6千米宁波府明 初乾隆《宁波府志》卷1高桥宁波府城西北10千米宁波府明中叶乾隆《宁波府志》卷1大隐高桥西北9千米宁波府明 末乾隆《宁波府志》卷1陆埠大隐西北14千米绍兴府明 初乾隆《绍兴府志》卷1马渚余姚县西北10千米绍兴府明中叶光绪《余姚县志》卷1驿亭马渚西南12千米绍兴府明 初光绪《上虞县志校续》卷1道墟上虞西北9千米绍兴府明中叶光绪《上虞县志校续》卷1皋埠市道墟西南10千米绍兴府明 初乾隆《绍兴府志》卷1

我们认为制导明清宁绍间中介型小城镇崛兴的“组合制约”主要表现为4个方面:通勤(能力)制约、匪患等不安全因素制约、商贸需求的延宕制约以及交通枢纽处制约。以下我们就基于实证案例来演绎这些制约作用下中介型小城镇崛兴的历史必然性。

(一)通勤(能力)制约:弘治元年(1488),朝鲜使节崔溥受海上暴风吹袭而漂流至临海县。在归国后,崔溥以游记体文本《漂海录》记述了北上路途中的见闻。《漂海录》中就记载了崔溥一行在宁绍之间的行程。

一行人离宁波府后,抵慈溪县,“至临清亭前少停舟。夜,又溯江而北,至鸡报,泊于岸待曙。……江边有驿,乃车厩驿也”。二月初二日行至余姚县:“早,发船溯西北而上。……日夕,过五灵庙、驿前铺、姚江驿、江桥至余姚县”。经上虞县,初四日方才终达绍兴府城:“(初三日)夜四更,至一名不知江岸留泊。……(初四日)日出时到绍兴府”。[13]55-56由是,宁绍间四日行程显然不可能“一气呵成”。明清宁绍间中介型小城镇的歇脚作用也恰好符合了行人的生理规律,间歇处基本遵照正常通勤效率之下的“1-2个时辰一个节点”之规律安排。上文提及的马渚、慈城等中介型小城镇,作为较长路段中的间歇性节点,缓解了客、货流旅途之劳顿,故为此类之代表。

(二)匪患等不安全因素制约:雍正本《慈溪县志》记载:“嘉靖甲寅……次年,倭寇入城”、“丙辰,岛寇入犯至雁门,逼近骠骑山南”[14],倭寇入袭宁绍间交通线上的慈城,着实威胁着是时的宁绍往来。又如1878年《申报》刊发的《盗劫行人》报道:“六月二十四日有李升尧者携带货物由甬动身,行至慈溪县所管之李溪渡封案龙王塘地方突遇盗劫……又前日有绍兴商人周月槎由甬回越,船经湾头,被盗连砍十余刀,左手砍落两截,劫去货物甚多。”从上引材料中我们不难发觉,明清宁绍地区之间存在着势力较强的匪盗,时常威胁到宁绍间往来的商旅行客。这显然会显著削弱其昼夜兼程的意愿。上文所述的驿亭、顾埠等中介型小城镇的宿夜功能有助于商旅尽可能规避黑暗中的危机,《漂海录》也载明,在明中叶梁湖就设有巡检司,管理地方交通线的治安。同时,线状连接的中介型小城镇也在无形中形成了明清宁绍间交流的庇护带,有助于商旅抵御袭扰。如是,有关中介型小城镇也就渐趋重要。

(三)商贸需求的延宕制约:我们在前文业已提及,明清宁绍之间商品交流是兼顾小微网点,即“地方小市场,墟集贸易”[15]的,是两种区别性生业模式的中心地向中间地带的次级聚落的资源辐射。这样一来,管状地带的某些一般聚落就因其具备主导小片区商业的优势而逐步上升为中介型小城镇。例如上揭所列的三七市,是明清慈溪县西南地区最重要的规则性市场,担负着为余慈地区的西翁、上蒋、下蒋、古窑台、松浦台、十八房[16]等诸毛细聚落提供物资输入的重任。除三七市外,上文所列的高桥、陆埠、皋埠等中介型小城镇均属此类型。

(四)交通枢纽处制约:水陆转运点、渡口及水坝是串通不同去向交通线的关键节点。客流在经过这些交通枢纽处时会因过关卡、卸装货物、转换交通工具等行为消耗一定时间。《漂海录》所述的“驿北有坝,舍舟过坝,步至曹娥江,乱流而渡。越岸又有坝”[13]56便反映了交通枢纽制约的景象。如是,交通枢纽处的中介型小城镇也就因资源滞留而日趋阜盛,上文整理而得的梁湖、丈亭等属于此类。据《甬上水利志》载,余姚江“源出绍兴余姚之太平山,至丈亭歧而为二”[17],丈亭在宁绍交流中有着毋庸置疑的交通关键点地位。在丈亭,往绍兴货船要由两路合一路而行,自然会因过限顺序而产生短时停留。同样,绍兴来船也要在丈亭改换东去的河道,也会有所阻滞。丈亭这一中介型小城镇的形成也就顺乎其势了。

需要特别指明的是,上文所举案例是有关中介型小城镇的主导制约体现,每一宁绍间中介型小城镇的形成都不单受某种特定因子的左右。例如大隐,地处余姚县与宁波府交界处,是南北纵向交通与东西横向往来的交叉点,具有典型的交通枢纽处制约。然而同时,大隐恰好处在明清宁余间陆路的中段上,符合行旅的休憩规律,因而亦折射着通勤(能力)制约。但由于不同宁绍间中介型小城镇与中心地物理空间距离及非自然要素对空间体验的影响仍存在着鲜明的殊象差别,因而,我们还是可以较清晰地识别其主体表征的。

四、明清宁绍中介型小城镇联系格局

明清时期,江南及其周边地区的小城镇发生了容积上的量级分化:“市镇的规模也存在很大的差异,小的集市只有数十户、百户,大的可达千户、万户”[18]。这实质上显现出了片区中心地复苏语境中的小城镇经济序列重构。新的地方开发线路将塑造新的市场层位,同时打破既有的小城镇联系格局,除旧立新。本节我们就回溯明清宁绍中介型小城镇联系格局,尝试基于片区中心地势力对比的“磁场”视域,初探有关中介型小城镇与中心地关系的差异。此后,初步考察宏观经济生态变革场景中的中介型小城镇既有联络格局之瓦解。

(一)基于中心地磁场模型的联系格局解构

近年来基于“中心地理论”的经济地理研究普遍认为,中心地城市有其服务半径,其总体辐射水平虽因距核心距离的疏远而低落,不同层级的中心地统帅着次一级的中心地,地缘亲邻是低级中心地跨中介等级与高级中心地直接联系的充分必要条件。这一理论后被具化为“中心地磁场模型”。该模型较充备地展现了明清宁绍之间中介型小城镇与两端中心地城市的经济地理联系格局。就对宁波府及绍兴府志及清中叶会稽县、上虞县、余姚县、慈溪县方志所附舆图观察而言,如下两个地带中介型小城镇发育较成熟:1.今绍兴市皋阜镇―孙端镇连线以西,靠近绍兴府城的地带,面积约50平方千米;2.今宁波市鄞州区田阳—江北区双桥张家连线以东,贴近宁波府城西的地带,面积约28平方千米;3.江北区洪塘村—江北区老姜家连线以东南,贴近宁波府城北地带,面积约18平方千米。*据清《宁波府志》台北,成文出版有限公司,1974年;清《绍兴府志》台北,成文出版有限公司,1975年;清《康熙会稽县志》台北,成文出版有限公司,1983年;清《上虞县志》台北,成文出版有限公司,1970年;清《康熙会稽县志》台北,成文出版有限公司,1983年;清《余姚县志》台北,成文出版有限公司,1983年;清雍正《慈溪县志》台北,成文出版有限公司,1975年;清《浙江全省舆图并水路道里记》,民国四年石印本上述三地带之外的中介型小城镇,除慈城等个别具有核心枢纽及县行政功能作用的殊象外,均发育较为滞缓且其功能形态长期维系在初级水平。由是,明中叶至清“五口通商”之前的宁绍间中介型小城镇联系格局当如是:上文提及绍兴府城邻近地带的中介型小城镇构成链条首个环节,此后,由之分散向绍兴势力范围的“第二梯队”,即“界市”“谢家桥市”等中介型小城镇。随后,出现了上虞与余姚之间的“中继类”中介型小城镇,例如驿亭、马渚,其规制较高于第二梯队,但低于首环节小城镇。此后,切入宁波府势力圈的“第二梯队”,即三七市、半浦等,最后进入宁波府向的两个特殊地缘带,完成中心地影响脉冲的在宁绍“磁场”间的一次“能量流动”,反向亦然。

(二)既有联络格局之瓦解

1926年世界书局出版的《中学世界百科全书》收录了一节名为《全国商埠考察记》的文章,《考察记》指出:“(宁波)在未开埠以前,繁盛甲于中国。自五口通商实行以后,上海港辟,商业就为上海所夺。到了杭州开埠,沪杭之间,交通便利,宁波的通商范围日小一日了”。[19]这一评述具像地阐释了口岸开放以降的宁波,这个启自晚唐就风靡东亚的港城在新经济模态下的日薄西山。宁波港在上海港崛起过程中逐渐由长三角地区的首位港口落降至上海港的支线港[20],以及杭州“异军突起”的改观也使得宁波在与绍兴中心地交流的对话语境中优势骤失:从空间疏近来看,绍兴府与杭州府间直线距离仅50千米,是其与宁波隔距的1/2。杭州湾作为宁、绍与上海之间的天然障碍,是明清绍兴与上海交流的必过之槛。假若从绍兴走水路经历四五天时间至宁波府城,再由甬江口转海船耗费约一天至上海*《申报》1873年5月17日刊文《旗昌船公司布知》,其中提到:“往宁波之船每遇礼拜一、三、五各日四点半钟开行,由宁波开回则于礼拜二、四、六各日也”,说明当时沪甬间航程耗时约在8小时左右,再添上装卸货物、港埠交通等项目,耗时大半天是必要的。,无论考虑耗时抑或转运对便捷程度的影响,这一路线显然不及自绍兴径直取道杭州,过嘉兴至上海的内河、陆路走法。由是,绍兴的外向经济趋附性在晚清很明显地发生了转折,从较向东倚赖宁波府,变为西向倾斜于杭州府。宁、绍两中心地之间的客货流也就自然锐减。既有小城镇联系格局受此冲击,畸变为向行政区划所属中心地分划聚拢,中间地带稀释、独立的新格局。这个新局面鲜明地体现在有关小城镇政治地理属性开始飘摇不定或尘埃落定:余姚县、上虞县之间的,今永和镇、丰惠镇、马渚镇、驿亭镇连线框成的区域独立性逐渐增强,呈现出了上文所谓的中介型小城镇“稀释真空地带”。例如马渚,就自19世纪中叶以来快速获取了对丰乐、开元、云楼、青港等原本同级城镇的控制权,并最终在国民政府统治初期单列出余姚县下的“马渚区”[21],俨然上升了两阶政治地理层级。而同时,余姚以东地区与宁波城区的政治地理联系以及上虞以西地区与绍兴的政治地理联络则日趋紧密,呈现出明确的向中心地聚拢样态:1912年山阴县与会稽县合并为绍兴县,与此同时,在府(县)城东侧的原陶堰市、樊江市、皋埠市区域划设了乡域明显小于绍兴县南部,诸如三溪乡、安仁乡等偏远地区的朱尉乡、东灞乡,隶属绍兴县管辖[22],从而实践了这一区域步入绍兴城市主体发展轨道的历史命运。

五、民国交通变局与宁绍间部分中介型小城镇的式微

民国十六年(1927)北伐战争统占宁波后,宁波市政府开始筹措款项,兴修现代化陆路交通基础设施。宁波至慈溪、余姚,并由之辐射向绍兴地区的公路网络终于在民国二十三年(1934)左右全局贯通。与此同时,宁绍之间高载率的汽车公运事业也如火如荼地开展起来。例如1930年3月23日的《申报》就刊载了日本访客搭乘客车过绍兴至杭州的新闻:

上海东亚同文书院院长铃木择郎昨晨率日籍学生九十一人乘新宁绍轮来甬,游览甬市各名胜,今晨乘车赴杭游览转返上海。[23]

与此同时,受萧甬铁路之惠,宁绍之间的铁路往来日盛:

“清宣统二年(1910)六月十五日商办浙江省铁路有限公司筹募股款,兴筑沪杭甬铁路宁波至曹娥段。民国元年(1912)12月,宁波至慈溪(今慈城)段修通试行。民国2年(1913)12月全段完工,民国3年(1914)6月11日通车。民国25年(1936)10月,萧山至曹娥段始建,翌年11月铺通。由于曹娥江中隔,萧山至宁波全线不能贯通。”[24]

浙东现代交通对浙东中介型小城镇的首轮冲击持续了约十年,直至抗日战火烧至宁绍,方才因抗日需要下的交通线拆毁运动而废止:

“沿海公路铁路破坏浙东甬杭段铁路,及宁波至余姚、绍兴、萧山、穿山、奉化等公路,均已奉令完全破坏,停止通车。”[25]

图2 截至1949年4月的宁绍间公路交通网

现代交通的戛然切入使得传统宁绍间交通线路客货流陡然削减,昔日繁华黯然失色,其上的中介型小城镇也随之渐渐淡出了区域历史的核心舞台。上引材料中宁波至余姚公路先走慈溪观城再至余姚,绕开了费市、洪塘等地,便是曾经直接得益于宁绍经济交流的中介型小城镇衰落的交通史诱因写照。那些脱离现代交通线路的传统宁绍间中介型小城镇在1927年至1936年浙东地区城镇化进展中被日益边缘化,其中的一些,例如半浦、谢家桥市、弯头市、姜家渡市等都逐步稀释、模糊了小城镇本有形态,退化为一般性的自然村落。其中一小部分,例如高桥、樊江市、皋埠市等距离中心地城市较近的,且自然地貌较为平坦开阔的,则在中心地城市化扩张中被囊括入片区核心聚落,成为现代城市内组团的新成员。

本文有关写作思路曾在2015年12月浙东(宁绍)水利史学术研讨会及2016年1月“宁波大学跨学科沙龙:宁波城市发展的历史与未来”上做过介绍,承蒙刘恒武、冯革群、裴爱民、陈方舟、金城、马敏诸师友批评建议。宁波大学历史系孙善根,宁波市图书馆地方文献室陈英浩,浙江水利水电学院胡勇军,宁波大学周晨、朱玲玲、周蓉、周章静、潘雨辰协助整合了部分资料,宁波大学科学技术学院叶凌鹏负责制表,张馨协助制图,特此一并致谢!

参考文献:

[1]马裕祥.宁波港口城市发展的经济地理分析[J].杭州大学学报,1980(3):109-110.

[2]陈国灿,奚建华.浙江古代城镇史[M].合肥:安徽大学出版社,2003:244.

[3]浙江全省舆图并水陆道里记[M].台北:成文出版有限公司,1983:135.

[4]斯波义信.宁波及其腹地[M]//施坚雅主编,叶光庭等译,陈桥驿校.中华帝国晚期的城市. 北京:中华书局,2000:470.

[5]刘恒武.宁波古代对外文化交流[M].北京:海洋出版社,2009:62.

[6]盐政(物产)[M] //宁波府志:卷13.台北:成文出版有限公司,1974:857-863.

[7]物产[M]// 绍兴府志:卷11.台北:成文出版有限公司,1983:789-814.

[8]龙文彬.食货五[M]// 明会要:卷57.北京:中华书局,1956:1092.

[9]无名氏.盗劫行人[N].申报,1878-08-03(3).

[10]疆域六[M]// 余姚县志:卷1.台北:成文出版有限公司,1983:65.

[11]建制一[M]// 慈溪县志:卷2. 台北:成文出版有限公司,1975:69.

[12]雷金纳德·戈列奇,罗伯特·斯廷森著.空间行为的地理学[M]. 柴彦威,等译.北京:商务印书馆,2013:233.

[13]崔溥著,葛振家校.漂海录——中国行记[M].北京:社会科学文献出版社,1992.

[14]纪异[M]// 慈溪县志:卷12.台北:成文出版有限公司,1975:748.

[15]吴承明.论明代国内市场和商人资本[M]//中国的现代化:市场与社会.北京:三联书店,2001:111.

[16]城垣[M]// 慈溪县志:卷1.台北:成文出版有限公司,1975:79.

[17]甬上水利志:卷6[M].台北:成文出版有限公司,1970:396.

[18]胡勇军,徐茂明.“施坚雅模式”与近代江南市镇的空间分布[J].南通大学学报(社会科学版),2012,28(3):29.

[19]全国商埠考察记[M]//中学世界百科全书.上海:世界书局,1926:248-251.

[20] 王列辉.驶向枢纽港:上海、宁波两港空间关系研究(1843-1941)[M].杭州:浙江大学出版社,2009:32-33.

[21]干人俊.民国余姚县新志稿[M].民国三十六年(1947).附余姚县地图.

[22]绍兴县临时参议会第一届临时大会会刊.附绍兴县行政区划图,1941[M]//绍兴县志.北京:中华书局,1999:85.

[23]无名氏.日籍学生旅行过甬[N].申报,1930-03-23.

[24]《宁波市交通志》编审委员会.宁波市交通志[M].北京:海洋出版社,1996:346.

[25]无名氏.高登轮船办沪甬旅客联运[N].申报,1938-12-08(4).

(责任编辑张玲玲)

The Communication inCentral Areas of Zhejiang Province and the Development of Transitional Townlets during the Ming and Qing Dynasties Illustrated by Ningbo-Shaoxing Plain

Zou Zetao

(College of Science and Technology, Ningbo University, Ningbo, Zhejiang 315211)

Abstract:During the Ming and Qing dynasties, there was close communication of central areas between Ningbo and Shaoxing prefectures, whose paths were like tubes, influenced by the natural factors. Along paths came the connective townlets, depending on the land and water transportation. In the view of time geography, the rise of townlets is restrained by such factors as the communing capabilities of the paths, dangerous banditry, delayed trade and transportation hubs. During the Ming and Qing dynasties, the gap between townlets and central areas not only led to the differences in the development of the townlets, but also decided the communication between the central areas and townlets within the tube-like paths. After the trading ports in 1842, the then existing pattern of townlets’ communication was broken. The transformation of transportation in the Republic of China gave rise to the differentiation of the connective townlets. Some merged into nearby cities; some degenerated and vanished.

Key words:transitional townlet; central area; communication between Ningbo and Shaoxing; rise

中图分类号:K921

文献标志码:A

文章编号:1008-293X(2016)03-0106-08

doi:10.16169/j.issn.1008-293x.s.2016.03.022

收稿日期:2016-03-10

基金项目:浙江省2016年“新苗人才”计划项目“明清以来浙江小城镇空间与环境嬗变的整合研究”、宁波大学SRIP科研基金资助项目“浙东小城镇土地利用模式变迁研究(1911-1978)”

作者简介:邹赜韬(1997-),男,浙江宁波人,宁波大学历史系助理教师。